- 678.11 KB

- 2021-06-19 发布

绝密★启用前

2018 年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)

数 学

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 4 页,选择题部分 1 至 2 页;非选择题部分 3 至 4 页。

满分 150 分。考试用时 120 分钟。

考生注意:

1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填在试题卷和答题纸规定

的位置上。

2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的

作答一律无效。

参考公式:

若事件 A,B 互斥,则

若事件 A,B 相互独立,则

若事件 A 在一次试验中发生的概率是 p,则 n 次

独立重复试验中事件 A 恰好发生 k 次的概率

台体的体积公式

其中 分别表示台体的上、下底面积, 表示

台体的高

柱体的体积公式

其中 表示柱体的底面积, 表示柱体的高

锥体的体积公式

其中 表示锥体的底面积, 表示锥体的高

球的表面积公式

球的体积公式

其中 表示球的半径

选择题部分(共 40 分)

一、选择题:本大题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符

合题目要求的。

1. 已知全集 U={1,2,3,4,5},A={1,3},则

A. B. {1,3} C. {2,4,5} D. {1,2,3,4,5}

【答案】C

【解析】分析:根据补集的定义可得结果.

详解:因为全集 , ,所以根据补集的定义得 ,

故选 C.

点睛:若集合的元素已知,则求集合的交集、并集、补集时,可根据交集、并集、补集的定义求解.

2. 双曲线 的焦点坐标是

A. (− ,0),( ,0) B. (−2,0),(2,0)

C. (0,− ),(0, ) D. (0,−2),(0,2)

【答案】B

【解析】分析:根据双曲线方程确定焦点位置,再根据 求焦点坐标.

详解:因为双曲线方程为 ,所以焦点坐标可设为 ,

因为 ,所以焦点坐标为 ,选 B.

点睛:由双曲线方程 可得焦点坐标为 ,顶点坐标为 ,渐近线方

程为 .

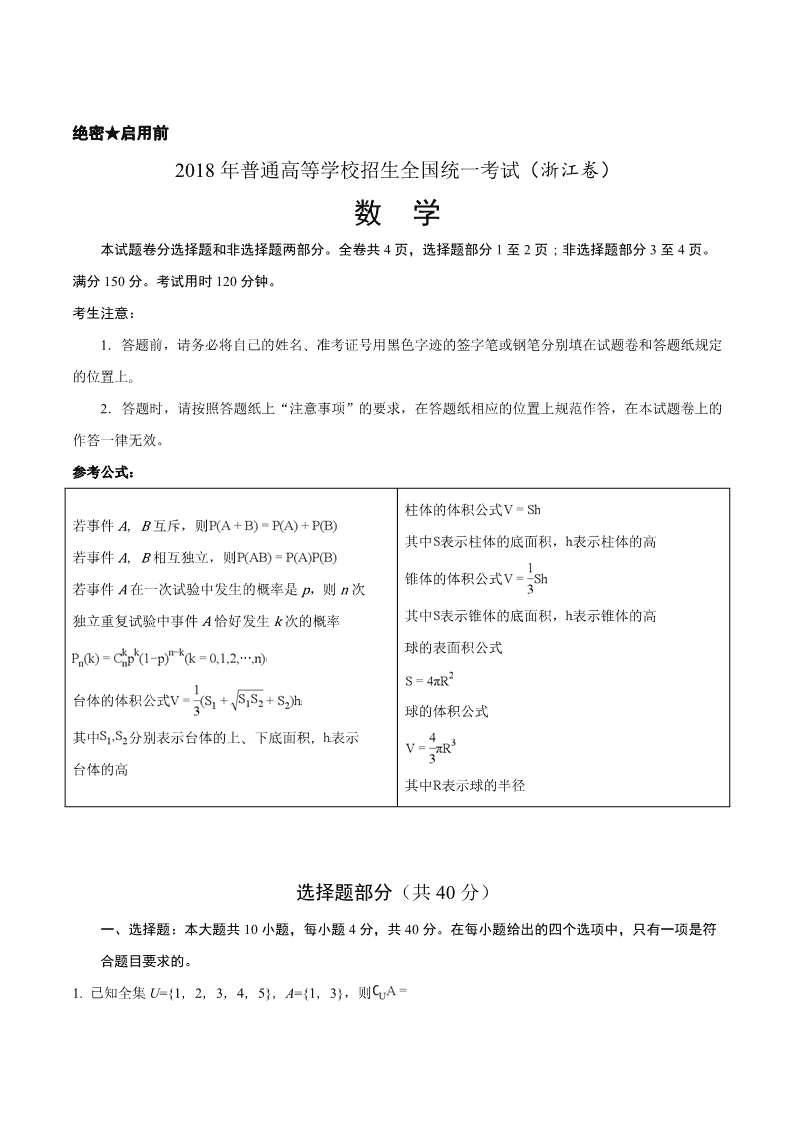

3. 某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】C

【解析】分析:先还原几何体为一直四棱柱,再根据柱体体积公式求结果.

详解:根据三视图可得几何体为一个直四棱柱,高为 2,底面为直角梯形,上下底分别为 1,2,梯形的高

为 2,因此几何体的体积为 选 C.

点睛:先由几何体的三视图还原几何体的形状,再在具体几何体中求体积或表面积等.

4. 复数 (i 为虚数单位)的共轭复数是

A. 1+i B. 1−i C. −1+i D. −1−i

【答案】B

【解析】分析:先分母实数化化简复数,再根据共轭复数的定义确定结果.

详解: ,∴共轭复数为 ,选 B.

点睛:本题重点考查复数的基本运算和复数的概念,属于基本题.首先对于复数的四则运算,要切实掌握其

运算技巧和常规思路,如 . 其次要熟悉复数的相关基本概念,如

复数 的实部为 、虚部为 、模为 、对应点为 、共轭复数为 .

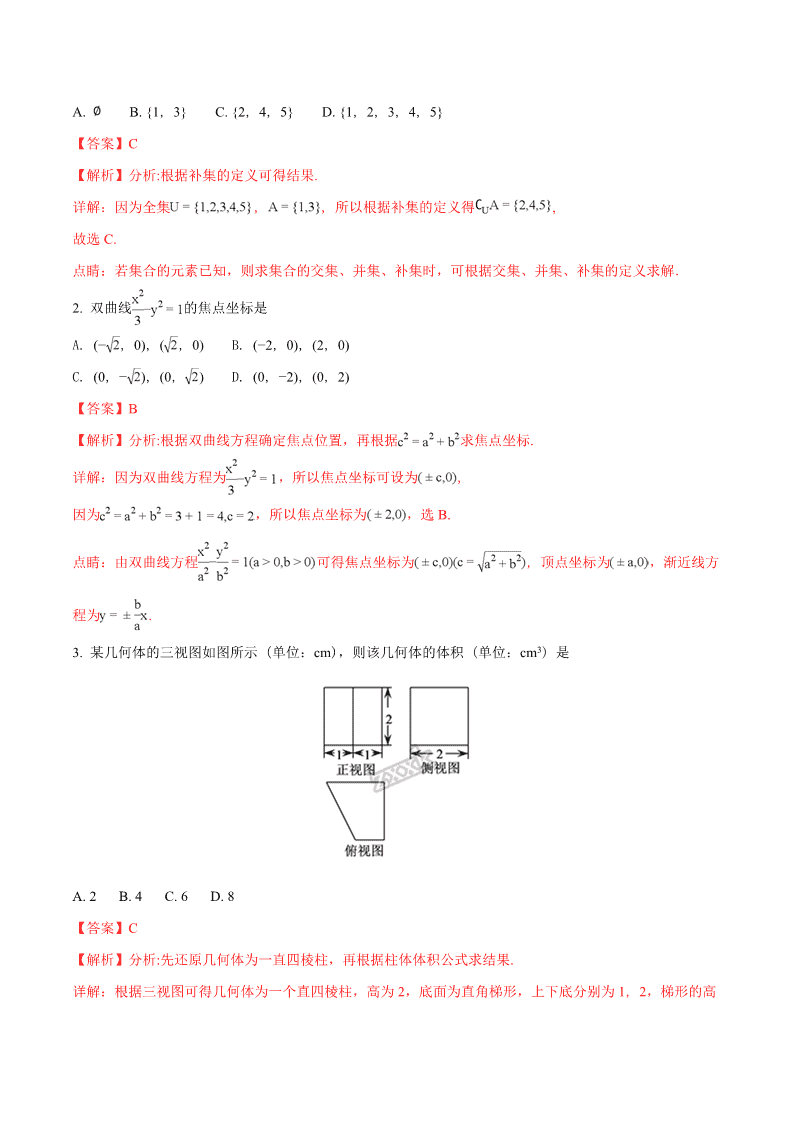

5. 函数 y= sin2x 的图象可能是

A. B.

C. D.

【答案】D

【解析】分析:先研究函数的奇偶性,再研究函数在 上的符号,即可判断选择.

详解:令 ,

因为 ,所以 为奇函数,排除选项 A,B;

因为 时, ,所以排除选项 C,选 D.

点睛:有关函数图象的识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象的左、右位置,

由函数的值域,判断图象的上、下位置;(2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)由函数的奇

偶性,判断图象的对称性;(4)由函数的周期性,判断图象的循环往复.

6. 已知平面 α,直线 m,n 满足 m α,n α,则“m∥n”是“m∥α”的

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】分析:根据线面平行的判定定理得充分性成立,而必要性显然不成立.

详解:因为 ,所以根据线面平行的判定定理得 .

由 不能得出 与 内任一直线平行,所以 是 的充分不必要条件,

故选 A.

点睛:充分、必要条件的三种判断方法:

(1)定义法:直接判断“若 则 ”、“若 则 ”的真假.并注意和图示相结合,例如“ ⇒ ”为真,则 是 的充分

条件.

(2)等价法:利用 ⇒ 与非 ⇒非 , ⇒ 与非 ⇒非 , ⇔ 与非 ⇔非 的等价关系,对于条件或结论是否定

式的命题,一般运用等价法.

(3)集合法:若 ⊆ ,则 是 的充分条件或 是 的必要条件;若 = ,则 是 的充要条件.

7. 设 01)上两点 A,B 满足 =2 ,则当 m=___________时,点 B 横坐标的

绝对值最大.

【答案】5

【解析】分析:先根据条件得到 A,B 坐标间的关系,代入椭圆方程解得 B 的纵坐标,即得 B 的横坐标关于 m

的函数关系,最后根据二次函数性质确定最值取法.

详解:设 ,由 得

因为 A,B 在椭圆上,所以

,

与 对应相减得 ,当且仅当 时取最大值.

点睛:解析几何中的最值是高考的热点,在圆锥曲线的综合问题中经常出现,求解此类问题的一般思路为

在深刻认识运动变化的过程之中,抓住函数关系,将目标量表示为一个(或者多个)变量的函数,然后借助于

函数最值的探求来使问题得以解决.

三、解答题:本大题共 5 小题,共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. 已知角 α 的顶点与原点 O 重合,始边与 x 轴的非负半轴重合,它的终边过点 P( ).

(Ⅰ)求 sin(α+π)的值;

(Ⅱ)若角 β 满足 sin(α+β)= ,求 cosβ 的值.

【答案】(Ⅰ) , (Ⅱ) 或

【解析】分析:(Ⅰ)先根据三角函数定义得 ,再根据诱导公式得结果,(Ⅱ)先根据三角函数定义得 ,

再根据同角三角函数关系得 ,最后根据 ,利用两角差的余弦公式求结果.

详解:(Ⅰ)由角 的终边过点 得 ,

所以 .

(Ⅱ)由角 的终边过点 得 ,

由 得 .

由 得 ,

所以 或 .

点睛:三角函数求值的两种类型:

(1)给角求值:关键是正确选用公式,以便把非特殊角的三角函数转化为特殊角的三角函数.

(2)给值求值:关键是找出已知式与待求式之间的联系及函数的差异.

①一般可以适当变换已知式,求得另外函数式的值,以备应用;

②变换待求式,便于将已知式求得的函数值代入,从而达到解题的目的.

19. 如图,已知多面体 ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C 均垂直于平面 ABC,∠ABC=120°,A1A=4,C1C=1,

AB=BC=B1B=2.

(Ⅰ)证明:AB1⊥平面 A1B1C1;

(Ⅱ)求直线 AC1 与平面 ABB1 所成的角的正弦值.

【答案】(Ⅰ)见解析

(Ⅱ)

【解析】分析:方法一:(Ⅰ)通过计算,根据勾股定理得 ,再根据线面垂直的判定定

理得结论,(Ⅱ)找出直线 AC1 与平面 ABB1 所成的角,再在直角三角形中求解.

方法二:(Ⅰ)根据条件建立空间直角坐标系,写出各点的坐标,根据向量之积为 0 得出

,再根据线面垂直的判定定理得结论,(Ⅱ)根据方程组解出平面 的一个法向量,

然后利用 与平面 法向量的夹角的余弦公式及线面角与向量夹角的互余关系求解.

详解:方法一:

(Ⅰ)由 得 ,

所以 .

故 .

由 , 得 ,

由 得 ,

由 ,得 ,所以 ,故 .

因此 平面 .

(Ⅱ)如图,过点 作 ,交直线 于点 ,连结 .

由 平面 得平面 平面 ,

由 得 平面 ,

所以 是 与平面 所成的角.学科.网

由 得 ,

所以 ,故 .

因此,直线 与平面 所成的角的正弦值是 .

方法二:

(Ⅰ)如图,以 AC 的中点 O 为原点,分别以射线 OB,OC 为 x,y 轴的正半轴,建立空间直角坐标系

O-xyz.

由题意知各点坐标如下:

因此

由 得 .

由 得 .

所以 平面 .

(Ⅱ)设直线 与平面 所成的角为 .

由(Ⅰ)可知

设平面 的法向量 .

由 即 可取 .

所以 .

因此,直线 与平面 所成的角的正弦值是 .

点睛:利用法向量求解空间线面角的关键在于“四破”:第一,破“建系关”,构建恰当的空间直角坐标系;第

二,破“求坐标关”,准确求解相关点的坐标;第三,破“求法向量关”,求出平面的法向量;第四,破“应用

公式关”.

20. 已知等比数列{an}的公比 q>1,且 a3+a4+a5=28,a4+2 是 a3,a5 的等差中项.数列

{bn}满足 b1=1,数列{(bn+1−bn)an}的前 n 项和为 2n2+n.

(Ⅰ)求 q 的值;

(Ⅱ)求数列{bn}的通项公式.

【答案】(Ⅰ)

(Ⅱ)

【解析】分析:(Ⅰ)根据条件、等差数列的性质及等比数列的通项公式即可求解公比,(Ⅱ)先根据数列

前 n 项和求通项,解得 ,再通过叠加法以及错位相减法求 .

详解:(Ⅰ)由 是 的等差中项得 ,

所以 ,

解得 .

由 得 ,

因为 ,所以 .

(Ⅱ)设 ,数列 前 n 项和为 .

由 解得 .

由(Ⅰ)可知 ,

所以 ,

故 ,

.

设 ,

所以 ,

因此 ,

又 ,所以 .

点睛:用错位相减法求和应注意的问题:(1)要善于识别题目类型,特别是等比数列公比为负数的情形;(2)

在写出“ ”与“ ”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“ ”的表达式;(3)在应

用错位相减法求和时,若等比数列的公比为参数,应分公比等于 1 和不等于 1 两种情况求解.

21. 如图,已知点 P 是 y 轴左侧(不含 y 轴)一点,抛物线 C:y2=4x 上存在不同的两点 A,B 满足 PA,PB 的

中点均在 C 上.

(Ⅰ)设 AB 中点为 M,证明:PM 垂直于 y 轴;

(Ⅱ)若 P 是半椭圆 x2+ =1(x<0)上的动点,求△PAB 面积的取值范围.

【答案】(Ⅰ)见解析

(Ⅱ)

详解:(Ⅰ)设 , , .

因为 , 的中点在抛物线上,所以 , 为方程

即 的两个不同的实数根.

所以 .

因此, 垂直于 轴.

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知

所以 , .

因此, 的面积 .

因为 ,所以 .

因此, 面积的取值范围是 .

点睛:求范围问题,一般利用条件转化为对应一元函数问题,即通过题意将多元问题转化为一元问题,再

根据函数形式,选用方法求值域,如二次型利用对称轴与定义区间位置关系,分式型可以利用基本不等式,

复杂性或复合型可以利用导数先研究单调性,再根据单调性确定值域.

22. 已知函数 f(x)= −lnx.

(Ⅰ)若 f(x)在 x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)>8−8ln2;

(Ⅱ)若 a≤3−4ln2,证明:对于任意 k>0,直线 y=kx+a 与曲线 y=f(x)有唯一公共点.

【答案】(Ⅰ)见解析

(Ⅱ)见解析

【解析】分析: (Ⅰ)先求导数,根据条件解得 x1,x2 关系,再化简 f(x1)+f(x2)为 ,利用基本

不等式求得 取值范围,最后根据函数单调性证明不等式,(Ⅱ)一方面利用零点存在定理证明函数

有零点,另一方面,利用导数证明函数 在 上单调递减,即至多一个零点.

两者综合即得结论.

详解:(Ⅰ)函数 f(x)的导函数 ,

由 得 ,

因为 ,所以 .

由基本不等式得 .

因为 ,所以 .

由题意得 .

设 ,

则 ,

所以

x (0,16) 16 (16,+∞)

- 0 +

2-4ln2

所以 g(x)在[256,+∞)上单调递增,

故 ,

即 .

(Ⅱ)令 m= ,n= ,则

f(m)–km–a>|a|+k–k–a≥0,

f(n)–kn–a< ≤ <0,

所以,存在 x0∈(m,n)使 f(x0)=kx0+a,

所以,对于任意的 a∈R 及 k∈(0,+∞),直线 y=kx+a 与曲线 y=f(x)有公共点.

由 f(x)=kx+a 得 .

设 h(x)= ,

则 h′(x)= ,

其中 g(x)= .

由(Ⅰ)可知 g(x)≥g(16),又 a≤3–4ln2,

故–g(x)–1+a≤–g(16)–1+a=–3+4ln2+a≤0,

所以 h′(x)≤0,即函数 h(x)在(0,+∞)上单调递减,因此方程 f(x)–kx–a=0 至多 1 个实根.

综上,当 a≤3–4ln2 时,对于任意 k>0,直线 y=kx+a 与曲线 y=f(x)有唯一公共点.

点睛:利用导数证明不等式常见类型及解题策略:(1) 构造差函数 .根据差函数导函数符号,确

定差函数单调性,利用单调性得不等量关系,进而证明不等式.(2)根据条件,寻找目标函数.一般思路为

利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系,或利用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数.

相关文档

- 江苏高考数学试题含附加题及答案2021-06-19 20:58:2511页

- 考点34+利用空间向量法解决立体几2021-06-17 22:01:2226页

- 浙江高考数学试题及答案理科2021-06-07 21:31:396页

- 2008年高考数学试题分类汇编2021-06-07 19:55:315页

- 全国各地高考数学试题汇编 数列的2021-06-07 10:23:1815页

- 1998年高考数学试题2021-06-05 02:28:2310页

- 高考数学试题分类汇编——函数与导2021-06-04 17:19:4435页

- 理科高考数学试题分章汇集练习:程序2021-06-04 15:58:387页

- 全国高考数学试题及其解析2021-06-02 19:19:035页

- 考点54+数系的扩充与复数的引入-202021-06-02 16:26:3111页