- 240.50 KB

- 2021-05-25 发布

第四单元 易错集训

1、陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“……在资本主义的世界性扩张过程中,

非正义的侵略者同时又往往是历史发展进程中的进步者;而正义的反侵略者则常常同时是落

后者。以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的

过程”。作者强调的是( )

A.要正确认识西方侵略动机

B.要客观评价鸦片战争的影响

C.要理性地看待西方的侵略

D.要辩证地分析中西方社会差距

2、法国媒体曾刊登一位回国士兵的陈述:“从北堂我们开向皇宫,修士们跟着我们去,他

们怂恿我们屠杀、抢劫。我们奉命在城中为所欲为三天,爱杀就杀, 爱拿就拿,实际抢了

八天。”美国作家马克•吐温撰文记述:“仅在河北任丘县 一处,美国基督传教士梅子明以

‘用人头抵人头’为口号,就杀害了中国无辜 农民 680 人。”材料反映的这场战争( )

A.导致中国领土主权进一步被破坏

B.迫使清政府允许其在华投资设厂

C.将战火从广东扩大到了华北地区

D.使列强获得武装控制京津的特权

3、(天国)认为与外国“彼此通商,理所当然”……通过对外贸易,太平天国购进了大炮、

火药和粮食等军需品,并大量出口丝茶……不过为了获取军火武器,称外国入“尽是兄弟之

辈”,准许英人在南京江面停泊兵舰,以“保护”英国 过 往 商 船 。 以 上 材 料 突 出 反 映

了 ( )

A.中国沦为了西方资本主义列强的殖民地

B.太平天国在国际交往中缺乏外交经验

C.西方列强对太平天国采取“中立”政策

D.太平天国借自由通商与列强发展友好关系

4、太平天国运动中,一方面在《天朝田亩制度》中提出“天下人”平分“天下田”;但也颁

布法令:“贵贱宜分上下,制度必判尊卑。”这说明太平天国( )

A.比较注重加强法律制度建设 B.经济政策与政治制度脱节

C.政策法令具有极大随意性D.未脱离传统农民起义的范畴

5、陈旭麓先生认为,《中华民国临时约法》的颁布是“揖美追欧”的结果。其具 体 表

现 为 ( )

A.以三权分立限制总统权力B.以启蒙思想反对封建专制

C.以三民主义实现民族平等D.学习英国实行君主立宪制

6、袁世凯在直隶省实行的新政,成效卓著,那时他众望所归,远不像后来那样臭名昭著。

立宪派不信任孙中山并支持袁世凯和列强的挺袁态度使孙中山不去位也很难。南京临时参议

院以 17 票(全票)选举袁世凯为临时大总统。材料说明孙中山让位给袁世凯是( )

A.革命派在各种压力下被迫对袁世凯妥协

B.当时形势发展到一定程度出现的必然结果

C.列强为寻找在华代理人支持袁世凯的结果

D.袁世凯的权术蒙蔽各派政治势力双眼

7、孙中山 1895 年以“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”作为兴中会誓词,1903 年把“创

立民国”作为中华革命军团体誓词,1905 年将其思想体系概括为三民主义,后来又在西方三

权分立学说基础上提出“五权分立”学说:“考选制和纠察制本是我中国固有的两大制

度……我期望……复活这些优良制度”。这表明,孙中山在探索现代化道路的过程中( )

A.旨在彻底推翻清朝专制统治

B.追求建立同于美国的政治体制

C.愈加崇尚中国古代政治制度

D.日益重视本国国情和传统文化

8、《湖南农民运动考察报告》最早刊于 1927 年 3 月 5 日出版的中共湖南省委机关刊物《战

士》周报。此时中国的时局 是 ( )

A.国共开始合作,黄埔军校建立

B.北伐胜利进军,工农运动蓬勃发展

C.第一次国共合作破裂,国民革命失败

D.中国共产党确定开展土地革命的方针

9、1926 年 11 月.共产国际执委会第七次扩大会议通过了关于中国问题的决议案, 明确要求

中共必须使正在挺进的中国革命“超出资产阶级民权范围发展到工农和城市小资产阶级联合

专政.农村要进到土地革命.城市要准备没收外国在华大企业.并将铁路、交通等收归国有。这

一指示( )

A.为国共两党的合作埋下隐患

B.推动了国民革命向农村发展

C.使中国革命重心发生了转移

D.导致国民大革命直接失败

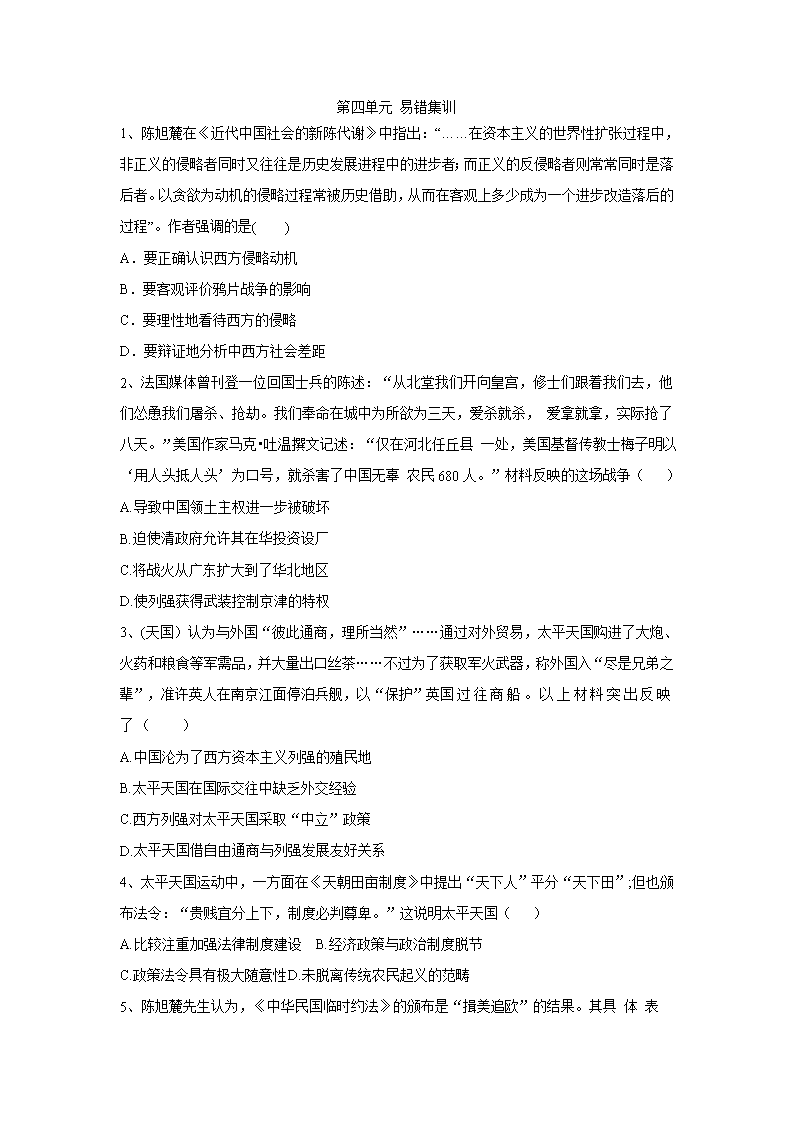

10、下图是我国著名漫画家丁聪的作品《五子登科》,该漫画可以用于说明( )

A.国民党的政治孤立失去民心

B.新民主主义革命胜利的原因

C.国民党独占抗日战争的成果

D.官僚资本对人民的极端压榨

11、“拿起武器闹革命,工友农友真英雄,秋收起义成了功,一杆大旗满地红。”歌中“秋

收起义成了功”主要是指( )

A.起义军占领了城市长沙

B.放弃攻打大城市,向山区进军

C.公开打出工农革命军旗号

D.确立党对军队的绝对领导

12、1928 年 5 月,毛泽东撰写了《中国的红色政权为什么能够存在》其中“帝国主义和国内

买办豪绅阶级支持着的各派新旧军阀,从民国元年以来,相互间进行着持续不断的战争……

仅仅帝国主义间接统治的中国这样的国家才有这种现象”的论述体现了( )

A.国共合作、国民革命的必要性

B.“农村包围城市”的革命道路从民国元年后就是中国革命的必然选择

C.“停止内战、一致对外”的时代需求

D.半殖民地半封建社会是红色政权能够存在的决定性因素

13、下图是 1932 年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国( )

A.民族火柴工业举步维艰

B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮

D.全国抗日救亡运动高涨

14、1933 年 2 月 28 日,蒋介石在《告共党书》中说:“中国自有共产党以来,没有 一时

一刻不在错误路线当中……十五年、十六年有陈独秀机会主义的错误;十六年、十七年又有

瞿秋白盲动主义的错误……无论你是什么策略,什么路线,左的,右的,折中的,总之是此

路不通……”据此分析不正确的是( )

A.“十五年”“十六年”是指 1926 年、1927 年

B.国民革命的失败跟陈独秀机会主义错误有关

C.《告共党书》发表背景是中国共产党第五次反围剿失败

D.遵义会议结束了蒋介石所讥诮的中国共产党错误路线

15、1943 年 8 月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”

“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映

了国民党( )

A.努力缓和与其他党派的矛盾

B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权

D.力图维护一党专制的局面

16、《陕甘宁边区选举条例》规定:“除汉奸、罪犯、精神病患者外,凡居住本境的人民,

年满十八岁,不分阶级、党派、职业、男女、宗教、民族、财产和文化程度的差别,均有选

举权和被选举权。”抗战期间,陕甘宁边区有过 1937 年 和 1941 年的两次较大规模的选举,

人民群众以“普遍、直接、平等、无记名” 的投票,选举产生乡、区、县、边区的各级民

意机构即议会和政府机构。这些规定( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争发展的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了工农民主专政的力量

17、1937 年国民党第 14 集团军在忻口战役后总结出 14 条经验教训,其中一条就是:“敌军战

时待遇极优,不惯粗恶食用。我应多配游击队深入敌后方扰袭,阻滞其输送,截夺其物品。”

这说明国民党( )

A.游击战术取得一定战果 B.采取持久战的战略方针

C.反思并否定阵地战威力 D.试图尝试机动作战战术

18、1940 年,在山西蟠龙镇,彭德怀亲自指挥一二九师三个旅围攻日军一部 300 余人,苦战一天,

仍有约 60 名鬼子逃脱,一二九师伤亡 2000 余人。有人考证,当时日军有 2 挺重机枪,18 挺轻机

枪,18 具掷弹筒。材料说明( )

A.国共合作是八路军想取得胜利保证

B.共产党军队的武器装备远不如日军

C.由于指挥上的错误导致战役的失败

D.需要大规模的外援才能战胜日本

19、与下图反映的历史现象一致的是( )

①粉碎了敌人的全面进攻和重点进攻

②改变了解放战争的战略态势

③人民解放战争走向胜利的转折点

④解放战争由内线作战转向外线作战

A.①②④ B.①③④

C.②③④ D.①②③

20、“我们提议中央能允许我们在本月底(当年为民国 35 年)即开始实施主力突围的计划.

即经鄂中分两个纵队分别向 陕南及武当山突围,然后转至陕甘宁边区。”该部队发此电 文

主要是由于( )

A.国民党军队对山东发动重点进攻

B.国民党进攻中原解放区挑起内战

C.国民党军队对延安实施重点进攻

D.解放军挺进大别山揭开反攻序幕

21、陈旭麓认为,“辛亥革命、国民革命、解放战争分別推翻了清政府、北洋军阀政府、 国

民党政府,这三次历史事件推动着中国近代民主革命的进程”。下列对图中阴影部分内容,

推测正确的是( )

A.都建立了统一的民主革命政权

B.都体现了无产阶级的先进性

C.都表现了统一战线的重要性

D.都具备了反帝反封建的特征

答案以及解析

1 答案及解析:

答案:B

解析:根据材料信息“客观上……成为一个进步改造落后的过程”可知,西方侵略对落后国家

和地区的进步具有客观推动作用,由此可见作者强调的是对西方侵略要理性对待,故 B 项正确;

材料反映的主题不是“西方侵略动机”,故 A 项不正确;材料中的“侵略”不止是“鸦片战争”,故 C

项不正确;材料中虽然提到“侵略者”是“进步者”,“反侵略者”是“落后者”,但作者强调的是西方

侵略的客观进步作用,而不是如何看待中西社会差距,故 D 项不正确。

2 答案及解析:

答案:D

解析:本题考查八国联军侵华战争的相关内容。根据材料中“法国士兵” “皇宫”“实际

抢了八天” “美国基督传教士”等关键信息,结合所学知识,可 知材料反映的这场战争是

八国联军侵华战争。八国联军侵华战争后签订了《辛丑条约》条约中没有对外割让土地,故

A 项错误;允许列强在华投资设厂是甲午战争后签订的《马关条约》的内容,故 B 项错误;

八国联军侵华战争没有波及广东省,故 C 项错误;根据所学《辛丑条约》中“各国派兵驻

守北京到山海关铁路沿线的战略要地”等内容,可知列强获得武装控制京津的特权,故 D

项正确。

3 答案及解析:

答案:B

解析:本题考查太平天国运动时期的对外关系。近代中国始终没有沦为列强的殖民地,故

A 项错误;太平天国认为与外国“彼此通商,理所当然”,称外国人“尽是兄弟之辈”等

表明太平天国对当时的中外形势缺乏正确的认识,缺乏外交经验,损害了中国的权益,故 B

项正确;材料没有突出反映西方列强对太平天国和清政府的态度,且结合所学知识可知后来

西方列强联合清政府镇压太平天国,故 C 项错误;材料表明太平天国与西方列强之间存在

自由通商,但从材料中不能看出双方发展起友好关系,故 D 项错误。

4 答案及解析:

答案:D

解析:本题考查太平天国运动。题干阐述了太平天国经济制度所体现的人人平等理念(“天

下人”平分“天下田”)和政治制度中体现的封建等级观念(“贵贱宜分上下,制度必判尊

卑”),意在通过其经济与政治政策的不协调性,说明太平天国运动所蕴含的深层次问题,

A 、C 项都与题干无关;B 项阐述了对题干较表面层次的理解; 而之所以出现经济政策和

政治措施的脱节,根源还在于 D 项阐释的太平天国运动仍然未脱离传统农 民起义范畴。

5 答案及解析:

答案:B

解析:本题考查《中华民国临时约法》。《中华民国临时约法》以责任内阁制限制总统权力,

故 A 项错误;《中华民国临时约法》以民主、自由、平等等启蒙思想反对封建专制,故 B

项正确;三民主义带有大汉族主义思想,带有狭隘的民族主义观点,不利于民族平等,故 C

项错误;《中华民国临时约法》确立的是民主共和制,不是君主立宪制,故 D 项错误。

6 答案及解析:

答案:A

解析:本题考查辛亥革命。A 项,从题干中“立宪派不信任孙中山并支持袁世凯和列强的挺

袁态度使孙中山不去位也很难”可以看出,孙中山让位于袁世凯是革命派在“立宪派”“列

强”等多重压力下,被迫妥协的结果,故 A 项正确;题干所反映的是革命派在各方压力下

被迫让位于袁世凯,与形势发展并无必然联系,故 B 项错误;从题干中可知,孙中山的让

位是“立宪派”和“列强”等多重压力作用下的结果,并不仅仅是列强的作用,故 C 项错

误;结合所学知识,袁世凯的权术蒙蔽各派政治势力双眼,与袁世凯就任临时大总统有关,

但是题 干主要反映的是各种势力给革命派的压力,故 D 项错误。

7 答案及解析:

答案:D

解析:材料强调的是孙中山创立民国,探索现代化道路的内容,推翻清政府不是其主旨,故 A

项错误;从材料“在西方三权分立学说基础上提出‘五权分立’学说”可知,孙中山意图建

立的政治体制与美国不同,故 B 项错误;从材料可知孙中山是在学习西方政治制度的同时,

也融入中国传统优良政治因素,故不是愈加崇尚中国古代政治制度,故 C 项错误;详析材料

中孙中山的探索历程:从 1895 年的只具有民族、民权性质的誓词到三民主义中添加了对“民

生”的关注(吸取西方社会的教训,维护广大人民利益),“五权分立”学说中更是吸收了中

国固有的优良制度因素,体现的是孙中山在吸取西方民主思想的同时,将其与中国国情相结

合,使之具有了中国的特色,符合了中国社会需求,D 项正确。

8 答案及解析:

答案:B

解析:本题主要考査国共合作与国民革命。国共合作开始、黄埔军校建立都是在 1924

年,与题干时间 1927 年不符,故 A 项错误;1926 年开始北伐,推动工农运动蓬勃

开展,故 B 项正确;国共合作破裂的标志是 1927 年的“四一二”政变和“七一五”

政变,故 C 项错误;1927 年 8 月,“八七会议”确立了土地革命和武装反抗国民党

反动派的总方针,故 D 项错误。

9 答案及解析:

答案:A

解析:本题考查第一次国共合作。共产国际要求中国革命“超出资产阶级民权范围该指示不

符合中国当时社会实际,超出新民主主义革命的范畴,势必会与代表资产阶级利益的国民党

产生冲突,客观上为国共两党的合作埋下了隐患,故 A 项正确;推动国民革命向农村发展

的是中共的工农联盟措施,故 B 项错误;此时中国革命中心依旧在城市,故 C 项错误;国

民党背叛革命直接导致大革命的失败, 而非题干所述这一指示,故 D 项错误。

10 答案及解析:

答案:B

解析:本题考查考生对历史漫画的解读能力,丁聪所作的漫画《五子登科》所含的元素有面

子、金子、女子、房子、车子,借此讽刺国民党“大员” 到“光复区”去捞面子、金子、

女子、房子、车子;解放战争时期,国民党政治黑暗,官员腐败,内部问题严重,这成为中

国共产党领导新民主主义革命胜利的原因之一,材料中未体现国民党的政治孤立,也未体现

抗日战争的相关内容,这一时期,官僚资本主义确实对人民进行了极端的压榨,但材料中未

体现官僚资本主义进行经济垄断,挤压民族企业。故本题正确答案为 B。

11 答案及解析:

答案:B

解析:本题考査材料解析能力。毛泽东决定放弃攻取长沙的计划,改向敌人防守薄

弱的山区进军,建立中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地,故选 B 项。

A、C、D 三项与材料无关,排除。

12 答案及解析:

答案:D

解析:本題考查国共十年对峙,考查学生理解材料的能力。1927 年,蒋介石和汪精卫发动

反革命政变,大肆捕杀共产党员和革命群众。第一次国共合作全面破裂,国民革命失败,革

命暂时转入低潮。且毛泽东的论述无法体现国共合作、国民革命的必要性,故 A 项错误;

根据所学可知,“农村包围城市”的革命道路是 1928 年 10 月到 1930 年 1 月,毛泽东在总

结井冈山和其他革命根据地实践经验的基础上形成的关于工农武装割据的思想,农村包围城

市的革命道路,并非从民国元年后就成为中国革命的必然选择,故 B 项错误;1935 年 12 月

9 日,北平学生举行声势浩大的抗日游行,喊出“反对华北自治”“打倒日本帝国 主义”

“停止内战、一致对外”等口号,标志着中国人民抗日救亡运动新高潮的到来,故 C 项错

误;毛泽东认为在“帝国主义间接统治的中国”和各派新旧军阀相互征战的国家才有这种现

象,反映了中国半殖民地半封建社会的性质是中国的红色政权能够存在的决定性因素,故 D

项正确。

13 答案及解析:

答案:D

解析:根据题干中的“1932 年”,以及图案中的“十九路军”、“抗敌牌火柴”等信

息,可知与 1931 年九一八事变后民族危机的加深有关,民众主张抵抗日本侵略,体现了

全国抗日救亡运动的高涨,因此 D 项正确。A 项在材料中未体现;B 项与题意无关;C

项时间不符,甲午战争后,开始兴起了实业救国思潮。

14 答案及解析:

答案:C

解析:本题为选非题,考査分析材料提取信息的能力。民国十五年是 1926 年,民国十六年

是 1927 年,故 A 项正确;陈独秀坚持机会主义错误,限制工农运动,放弃革命领导权,是

导致国民革命失败的原因之一, 故 B 项正确;1933 年秋,蒋介石调兵百万对红军各根据地

发动第五次“围剿”,9 月 25 日,中国工农红军第 一方面军反对国民党军第五次“围剿”

的战役开始,经过一年苦战,终未取得反“围剿”的胜利,最后于 1934 年 10 月仓促命令中

央领导机关和红军主力退出根据地,反“围剿”失败,而《告共党书》 发表于 1933 年 2

月 28 日,在反“围剿”失败之前,时间上不符,故 C 项分析错误;遵义会议结束了 “左”

倾错误在中央的统治,故 D 项正确。本题要求选择分析不正确的一项。综上所述,本题正

确答案为 C 项。

15 答案及解析:

答案:D

解析:本题考查了抗日战争的相关内容。“把‘亲日派’‘长征时代’‘争职民主’

‘国共合作’‘抗日民族统一战线’ 等归为‘谬误名词’,禁止刊载”,特别是把“争

取民主”归为“谬误名词”体现了可知体现了国民党维护一党专政的用意,无助于缓

和与其他党派的关系,也和塑造战时政府形象无关,所以 A 项和 B 项错误;国民政

府是当时中国名义上的全国政府,抗日战争爆发后,共产党为团结抗日表示接受国民

政府的领导,所以抗战领导权掌握在国民党手中,所以 C 项错误。国民党禁止刊载相

关名词体现了其控制舆论,思想专制、力图维护一党专政的局面,所以本题正确答案

为 D 项。

16 答案及解析:

答案:B

解析:本题考查陕甘宁边区的民主实践。时间不符,土地革命发生在国共十年对峙时期。故

A 项错误;该政策有利于推进抗日拫据地民主化进程,有利于调动各阶层抗日的积极性,从

而适应了抗日 战争新形势的需要,故 B 项正确;国民革命是指 1924 至 1927 年中国人民在

中国国民党和中国共产党合作领导下进行的国内革命战争,故 C 项错误;1936 年后,中共

中央改用“民主共和国”的口号,要求建立一种比工农民主专政更广泛的政治制度,团结一

切可能的抗日力量,建立更广泛的抗日民族统一战线,故 D 项错误。

17 答案及解析:

答案:D

解析:本题考查抗日战争。材料反映的是国民党军队在战术上的反思,并不能说明国民党游

击战术取得一定战果,A 项错误;材料未涉及持久战的战略方针,排除 B 项;材料并没有

否定阵地战威力,C 项错误;材料“我应多配游击队深入敌后方扰袭”说明国民党试图尝试

机动作战战术,故 D 项正确。

18 答案及解析:

答案:B

解析:国共合作是抗战取得胜利保证,而材料只是反映一场战役情况,故 A 项错误;根据材料

“有人考证,当时日军有 2 挺重机枪,18 挺轻机枪,18 具掷弹筒”,说明共产党军队的武器装备远

不如日军,故 B 项正确;材料没有体现指挥上的错误,故 C 项错误;需要大规模的外援才能战胜

日本的说法不符合史实,故 D 项错误。

19 答案及解析:

答案:C

解析:本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。由图片结合所学可

知漫画反映的是刘邓大军千里跃进大别山,揭开了战略反攻的序幕。结合所学可知刘邓大军

千里跃进大别山时并没有粉碎国民党的重点进攻,故排除含有①的 A、B、D 三项,故本题选 C

项。

20 答案及解析:

答案:B

解析:据题干提供的信息和所学知识,“民国 35 年”是 1946 年,即人民解放战争

的第一年。即突围应该是因为国民党军队对中原解放区的全面进攻。故选 B。

21 答案及解析:

答案:D

解析:结合所学知识可知,辛亥革命、国民革命和解放战争都具备了反帝反封建的特征,故选

D 项。辛亥革命和国民革命并未建立统一的民主革命政权,故 A 项错误;辛亥革命是一场资产

阶级民主革命,无法体现无产阶级的先进性,故 B 项错误;辛亥革命并未建立统一战线,故 C

项错误。

相关文档

- 2020版新素养同步人教版高中生物必2021-05-25 20:27:209页

- 【政治】山东省日照市五莲县、莒县2021-05-25 20:26:4513页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-05-25 20:26:205页

- 江西省萍乡市莲花县下坊中学2020届2021-05-25 20:26:1926页

- 语文三年级(下册)第一单元能力检测2021-05-25 20:22:263页

- 高考历史一轮复习专题3现代中国的2021-05-25 20:21:395页

- 2019-2020学人教版生物必修二导学2021-05-25 20:19:467页

- 【必刷卷】小学数学三年级上册第三2021-05-25 20:19:2316页

- 高考地理精准复习综合过关规范限时2021-05-25 20:17:577页

- 新人教版小学四年级下册数学第6单2021-05-25 20:14:574页