- 20.08 KB

- 2021-05-25 发布

2018届高三一轮复习 古诗词鉴赏 学案

专题入门(二) 读懂诗歌永远是做对题目的第一步(读懂诗)

一、懂一些诗歌基本常识

了解诗歌的结构章法和基本特点,对我们把握诗歌的层次内容、诗歌大意有着重要作用。

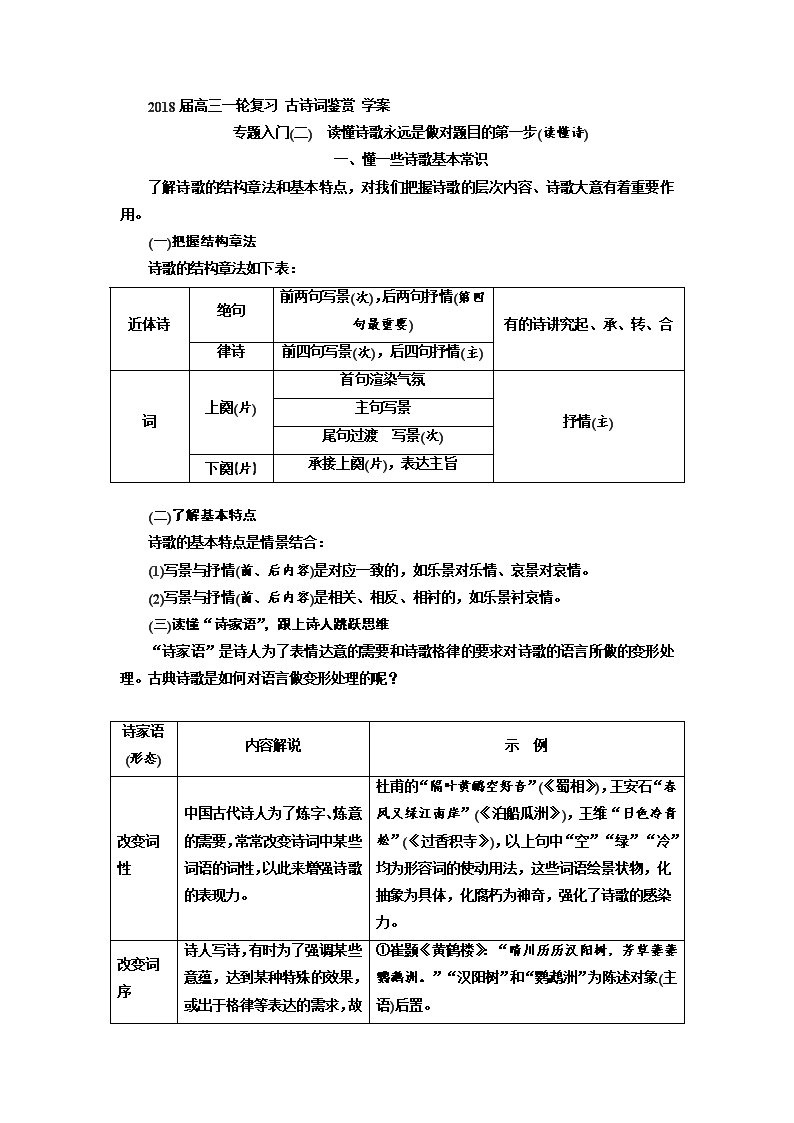

(一)把握结构章法

诗歌的结构章法如下表:

近体诗

绝句

前两句写景(次),后两句抒情(第四句最重要)

有的诗讲究起、承、转、合

律诗

前四句写景(次),后四句抒情(主)

词

上阕(片)

首句渲染气氛

抒情(主)

主句写景

尾句过渡 写景(次)

下阕(片)

承接上阕(片),表达主旨

(二)了解基本特点

诗歌的基本特点是情景结合:

(1)写景与抒情(前、后内容)是对应一致的,如乐景对乐情、哀景对哀情。

(2)写景与抒情(前、后内容)是相关、相反、相衬的,如乐景衬哀情。

(三)读懂“诗家语”,跟上诗人跳跃思维

“诗家语”是诗人为了表情达意的需要和诗歌格律的要求对诗歌的语言所做的变形处理。古典诗歌是如何对语言做变形处理的呢?

诗家语(形态)

内容解说

示 例

改变词性

中国古代诗人为了炼字、炼意的需要,常常改变诗词中某些词语的词性,以此来增强诗歌的表现力。

杜甫的“隔叶黄鹂空好音”(《蜀相》),王安石“春风又绿江南岸”(《泊船瓜洲》),王维“日色冷青松”(《过香积寺》),以上句中“空”“绿”“冷”均为形容词的使动用法,这些词语绘景状物,化抽象为具体,化腐朽为神奇,强化了诗歌的感染力。

改变词序

诗人写诗,有时为了强调某些意蕴,达到某种特殊的效果,或出于格律等表达的需求,故

①崔颢《黄鹤楼》:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”“汉阳树”和“鹦鹉洲”为陈述对象(主语)后置。

意改变某些词的词序。主要体现在主语后置、主宾换位等方面。

②白居易《长恨歌》“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户(门户生光彩)”为主宾换位。

省略压缩词语

诗歌语句之间往往具有跳跃性,于是,就产生了省略现象,也就出现了空白,从而为读者留下想象的空间。古诗省略主要有以下两个特点:(1)答话蕴含问话;(2)意象组合。

①贾岛《访隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”作者采用答话蕴含问话的方法,精简压缩为二十个字。

②马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”把多个意象直接拼合,表达作者的羁旅之苦和悲秋之恨。

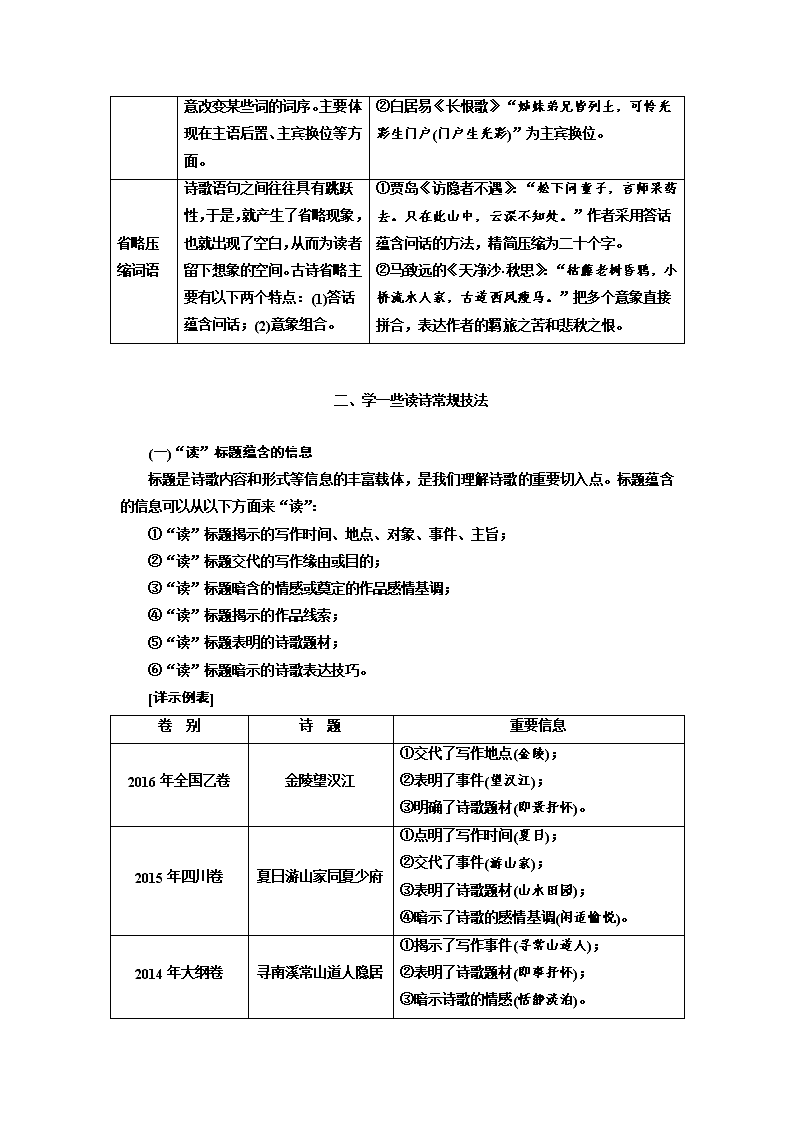

二、学一些读诗常规技法

(一)“读”标题蕴含的信息

标题是诗歌内容和形式等信息的丰富载体,是我们理解诗歌的重要切入点。标题蕴含的信息可以从以下方面来“读”:

①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨;

②“读”标题交代的写作缘由或目的;

③“读”标题暗含的情感或奠定的作品感情基调;

④“读”标题揭示的作品线索;

⑤“读”标题表明的诗歌题材;

⑥“读”标题暗示的诗歌表达技巧。

[详示例表]

卷 别

诗 题

重要信息

2016年全国乙卷

金陵望汉江

①交代了写作地点(金陵);

②表明了事件(望汉江);

③明确了诗歌题材(即景抒怀)。

2015年四川卷

夏日游山家同夏少府

①点明了写作时间(夏日);

②交代了事件(游山家);

③表明了诗歌题材(山水田园);

④暗示了诗歌的感情基调(闲适愉悦)。

2014年大纲卷

寻南溪常山道人隐居

①揭示了写作事件(寻常山道人);

②表明了诗歌题材(即事抒怀);

③暗示诗歌的情感(恬静淡泊)。

2011年山东卷

咏山泉

①交代了写作对象(山泉);

②表明了诗歌题材(咏物);

③暗示了表达技巧(托物言志)。

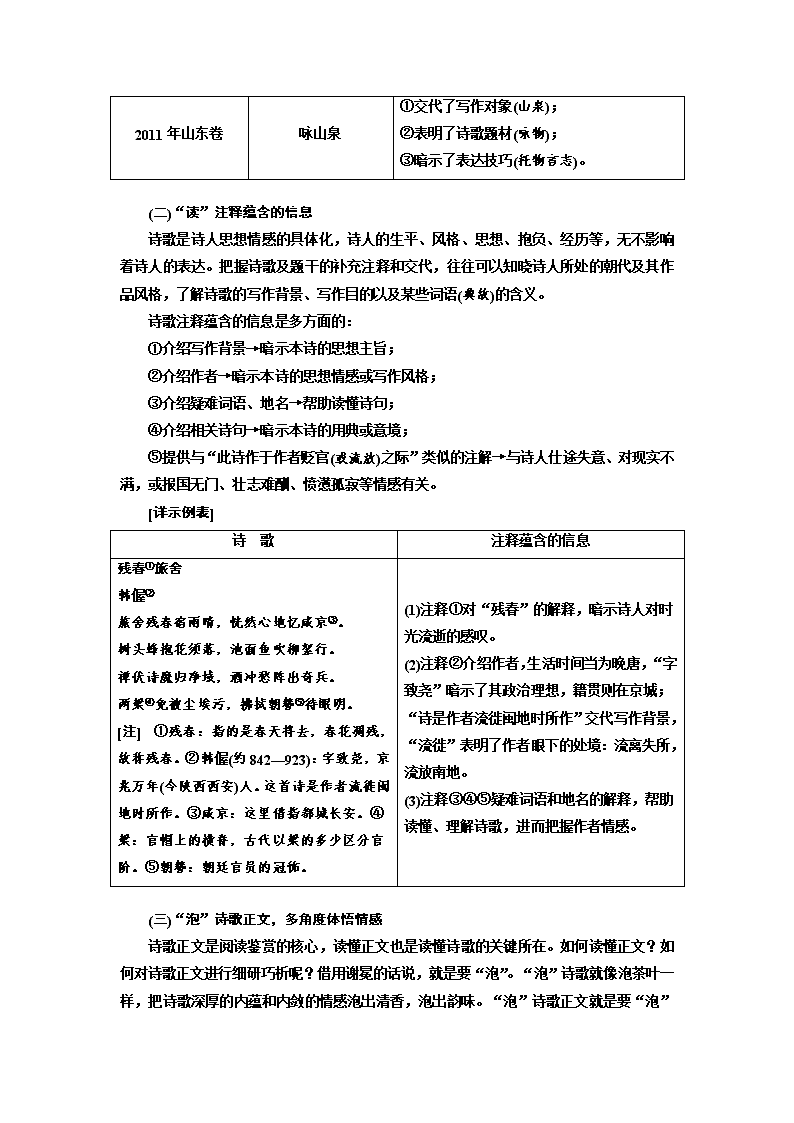

(二)“读”注释蕴含的信息

诗歌是诗人思想情感的具体化,诗人的生平、风格、思想、抱负、经历等,无不影响着诗人的表达。把握诗歌及题干的补充注释和交代,往往可以知晓诗人所处的朝代及其作品风格,了解诗歌的写作背景、写作目的以及某些词语(典故)的含义。

诗歌注释蕴含的信息是多方面的:

①介绍写作背景→暗示本诗的思想主旨;

②介绍作者→暗示本诗的思想情感或写作风格;

③介绍疑难词语、地名→帮助读懂诗句;

④介绍相关诗句→暗示本诗的用典或意境;

⑤提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解→与诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感有关。

[详示例表]

诗 歌

注释蕴含的信息

残春①旅舍

韩偓②

旅舍残春宿雨晴,恍然心地忆咸京③。

树头蜂抱花须落,池面鱼吹柳絮行。

禅伏诗魔归净域,酒冲愁阵出奇兵。

两梁④免被尘埃污,拂拭朝簪⑤待眼明。

[注] ①残春:指的是春天将去,春花凋残,故称残春。②韩偓(约842—923):字致尧,京兆万年(今陕西西安)人。这首诗是作者流徙闽地时所作。③咸京:这里借指都城长安。④梁:官帽上的横脊,古代以梁的多少区分官阶。⑤朝簪:朝廷官员的冠饰。

(1)注释①对“残春”的解释,暗示诗人对时光流逝的感叹。

(2)注释②介绍作者,生活时间当为晚唐,“字致尧”暗示了其政治理想,籍贯则在京城;“诗是作者流徙闽地时所作”交代写作背景,“流徙”表明了作者眼下的处境:流离失所,流放南地。

(3)注释③④⑤疑难词语和地名的解释,帮助读懂、理解诗歌,进而把握作者情感。

(三)“泡”诗歌正文,多角度体悟情感

诗歌正文是阅读鉴赏的核心,读懂正文也是读懂诗歌的关键所在。如何读懂正文?如何对诗歌正文进行细研巧析呢?借用谢冕的话说,就是要“泡”。“泡”诗歌就像泡茶叶一样,把诗歌深厚的内蕴和内敛的情感泡出清香,泡出韵味。“泡”诗歌正文就是要“泡”

诗词意象,“泡”关键词句和“泡”诗词情感。下面我们就尝试“泡”开诗歌正文,以明诗情。

1.抓关键字词,定位情感基调

中国古典诗歌大都篇幅短小,语言高度凝练、概括、含蓄而有跳跃性。因此,读诗不能匆匆一扫而过,而应一个字一个字地品读,抓住诗词中的关键词句,边读边想其意,力求还原诗歌画面,迅速定位情感基调。抓关键字词主要有两种方法:

一是抓表明诗眼的字词,因为这些字词往往直接透露了诗的主旨。如陆游的《书愤》“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”中的“空”是诗眼,流露出作者自许塞上长城、满腔报国热忱,一直到老却报国无门的惆怅。

二是抓诗歌中揭示情感的字词,这样的字叫“情感语言”。如抓住了这些字,把握思想感情往往既快又准。它不单单是诗眼词眼,有时藏在写景叙事句中。如杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”中的“悲”字就是情感语言,它表明作者客居他乡又逢秋时不尽的伤感;“众鸟高飞尽,孤云独去闲”中的“尽”“孤”“独”“闲”就是情感语言,表现了诗人强烈的孤独感。

2.抓景、事、情,推导诗词主旨

任何类别的诗歌都离不开“景”“事(典故)”“情”三要素,其中“景、事”是表象,“情”是诗的内核。我们读诗歌时,要对文字信息进行检索分类,注意诗歌中出现的景物意象、人物事件,由意象、事件生发开去。还要注意只有一个意象的画面,如荷花、菊花、竹子,本身就含有诗人全部的思想感情;众多意象组成的画面意境,其中也以一两个意象为主体。通过对景、事的提炼、理解,围绕人之常情,推导出诗词的主旨。

3.抓尾句,揣摩诗歌感情

要读懂诗歌,除了把握关键字词,吃透景、事、情间的关系,还要多留心有抒情、议论性的语句,尤其是诗歌的结尾。古人写诗,往往先写景叙事,后抒情议论,俗称“卒章显志”。因此,读诗歌时从尾句入手,可以化难为易,收到事半功倍的效果。

需要注意的是,为了更全面、更准确地理解诗歌,在具体体悟时要多角度切入,多方式“泡”开诗歌正文。

下面以体悟杜甫的《夜》为例:

诗 歌

“泡”开方式

体 悟 情 感

夜

杜 甫

露下天高秋水清,

空山独夜旅魂惊。

疏灯自照孤帆宿,

抓字词

“疏”“孤”“无情”:“疏”是稀疏,言其灯少,暗示贫困、偏僻、凄清;“孤”是孤独,无人作伴,更显凄凉;“无情”则是诗人得不到家书迁怒于传书鸿雁的无奈之语,思乡强烈于此凸显。

新月犹悬双杵鸣。

南菊再逢人卧病,

北书不至雁无情。

步檐倚杖看牛斗,

银汉遥应接凤城。

问题:这首诗表达了诗人怎样的情感?请结合诗句简要分析。

抓景

夜色渐浓,露水在渐渐凝结、垂落,楼下的江水,在静

静地流淌。周围的山峰,像巨人一样屹立。夜风轻拂,一切都是那样柔和、安详。远处长江水面上,零星地闪烁着几点灯火,那是夜泊的客船和渔舟,新月高悬,万籁俱寂,这时从城中传来一阵阵捣衣的砧杵之声,回荡在夜空之中。此景虽美,却难免给人以凄清之感。流离他乡,凄清之景更令人伤怀。

抓事

一个深秋的夜晚,诗人独坐高楼,对着窗外空山的景色,听着远处传来的砧杵之声,加上流落他乡病卧山城,时局动乱,战争不断,诗人已经很久没有收到故乡亲人的来信了。这时自己走到室外,倚杖步檐,仰看星斗,由银河想到长安,内心无限悲凄。

抓尾句

步檐倚杖看牛斗,银汉遥应接凤城:一个病情严重的人,在床上挣扎起来,倚着拐杖还要走到门外,仰望天空,遥望国都,远眺故园,感慨万千,诗人的忧国之心、思乡之情表现得淋漓尽致。

抓情

寂静幽美的景色,触拨了游子的心弦,触动诗人异乡作客的无限愁肠,引动了他的万千愁绪,写出他对故国的强烈思念之情。

以上例子告诉我们:“泡”开诗歌是一个复杂的过程,需要用心揣摩。