- 34.00 KB

- 2021-05-24 发布

课时作业(四十九)

古代中国的科学技术

作业时间: 月 日

1.“虚危之间针路明,南方张度上三乘。坎离正位人难识,差却毫厘断不灵。”诗中描述的是( )

A.造纸术

B.指南针

C.火药

D.印刷术

答案:B

2.东晋、南朝时期造纸原料除原有的麻、楮皮外,还利用桑皮、藤皮造纸;王羲之曾一次把会稽郡库存纸九万张送与谢安;统治者下令政府机关“用简者,皆以黄纸代之”。这表明该时期我国( )

A.造纸技术取得突破性进展

B.经济作物种植面积扩大

C.纸的使用范围扩大

D.私营手工业取得长足发展

答案:C 解析:本题考查中国古代造纸术。东汉蔡侯纸的出现使造纸术出现突破性进展,故A项错误;材料体现民间和官方推动了纸的使用和推广,故C项正确;材料未提及经济作物种植面积与私营手工业的发展状况,故排除B、D两项。

3.在古代文献记载中,草药用于保护纸张的方法一般为:在书库、书橱或书本中放置药材,让其挥发出来的气味在档案、典籍周围保持一定的浓度,以消灭害虫或使害虫不敢接近。该做法( )

A.使纸张的质量大为提升

B.易造成中药大量浪费

C.说明古人注意对书的保护

D.有利于图书分类整理

答案:C 解析:本题考查中国古代对书籍的保护措施。纸张的质量与材料中“用于保护纸张的方法”不符,故A项错误;材料说的是保护“档案、典籍”“以消灭害虫”,并非浪费,故B项错误;C项与材料中“在档案、典籍周围保持一定的浓度,以消灭害虫”相符,符合题意;D项与材料中“保护纸张的方法”不符,材料没有涉及图书分类整理,排除。

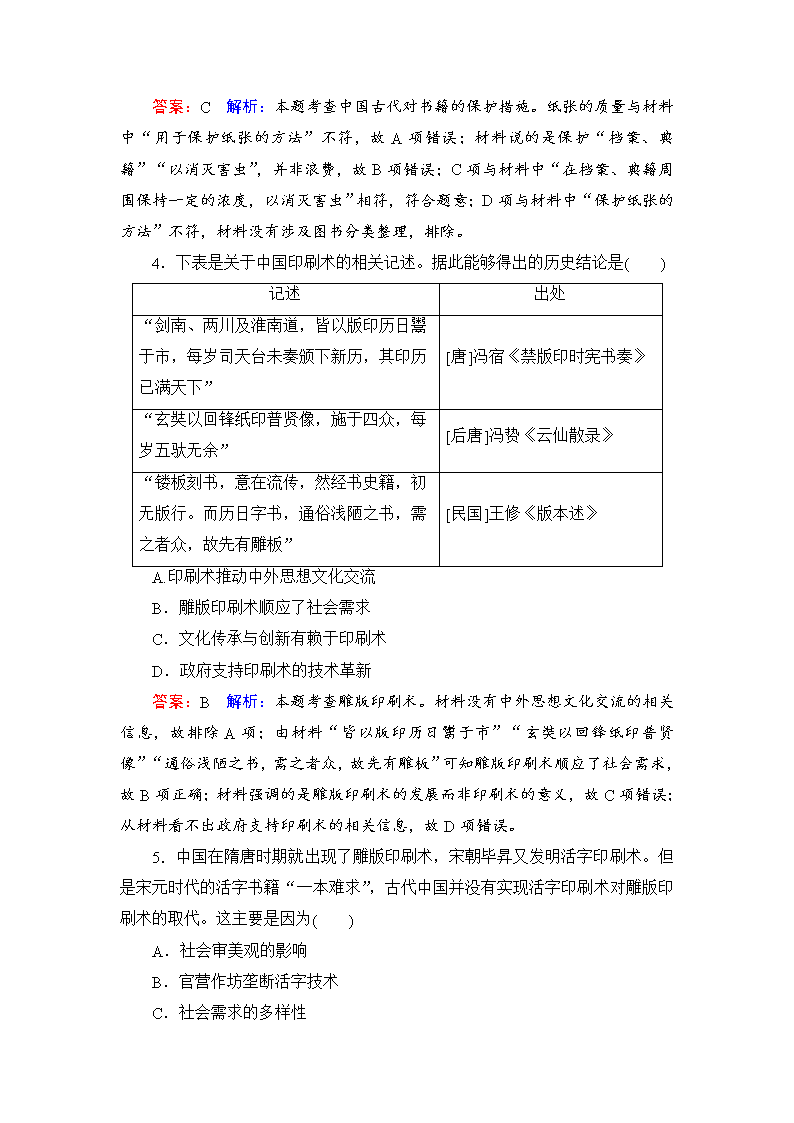

4.下表是关于中国印刷术的相关记述。据此能够得出的历史结论是( )

记述

出处

“剑南、两川及淮南道,皆以版印历日鬻于市,每岁司天台未奏颁下新历,其印历已满天下”

[唐]冯宿《禁版印时宪书奏》

“玄奘以回锋纸印普贤像,施于四众,每岁五驮无余”

[后唐]冯贽《云仙散录》

“镂板刻书,意在流传,然经书史籍,初无版行。而历日字书,通俗浅陋之书,需之者众,故先有雕板”

[民国]王修《版本述》

A.印刷术推动中外思想文化交流

B.雕版印刷术顺应了社会需求

C.文化传承与创新有赖于印刷术

D.政府支持印刷术的技术革新

答案:B 解析:本题考查雕版印刷术。材料没有中外思想文化交流的相关信息,故排除A项;由材料“皆以版印历日鬻于市”“玄奘以回锋纸印普贤像”“通俗浅陋之书,需之者众,故先有雕板”可知雕版印刷术顺应了社会需求,故B项正确;材料强调的是雕版印刷术的发展而非印刷术的意义,故C项错误;从材料看不出政府支持印刷术的相关信息,故D项错误。

5.中国在隋唐时期就出现了雕版印刷术,宋朝毕昇又发明活字印刷术。但是宋元时代的活字书籍“一本难求”,古代中国并没有实现活字印刷术对雕版印刷术的取代。这主要是因为( )

A.社会审美观的影响

B.官营作坊垄断活字技术

C.社会需求的多样性

D.缺乏市场经济利益推动

答案:D 解析:本题考查中国古代印刷术。印刷术是一种技术,与审美观无关,故A项错误;B项表述与史实不符,排除;由“一本难求”可见活字印刷术的市场并不大,故C项错误;“宋元时代的活字书籍‘一本难求’”可见市场上用活字印刷的情况不多,或者说活字印刷没有为市场所接受,故D项正确。

6.某史评曾指出:它成书于战国晚期,是中医学理论的经典,它所包括的《灵枢》和《素问》是不可分割的姊妹篇,它为中医学理论发展奠定了基础。材料中的“它”是( )

A.《黄帝内经》

B.《伤寒杂病论》

C.《齐民要术》

D.《本草纲目》

答案:A 解析:本题考查中国古代医学。《黄帝内经》成书于战国时期,是中医学的奠基之作,故A项正确;《伤寒杂病论》成书于东汉,故B项错误;《齐民要术》成书于南北朝时期,且非医学著作,故C项错误;《本草纲目》成书于明朝,故D项错误。

7.中国明清时期出现了三大科技著作《本草纲目》《农政全书》和《天工开物》。这些著作( )

A.是中国古代科技集大成之作

B.开始引进国外先进科学技术

C.引领后来中国科技发展方向

D.推动了当时社会经济的转型

答案:A

8.据《东都事略》,“(宋)眉山程舍人宅刊行,已申上司,不许覆板”。这说明宋代( )

A.出版业放任自流

B.有版权保护的意识

C.印刷术空前发展

D.出版业出现资本主义萌芽

答案:B 解析:本题考查宋代出版业。材料“不许覆板”体现的是政府的管理,故A项错误;材料“已申上司,不许覆板”体现的是对版权的保护,故B项正确;材料涉及版权保护问题,与印刷术无直接关联,故C项错误;根据材料“宋代”并结合所学可知,与资本主义萌芽产生时间不符,故D项错误。

9.中国古代科技主要限于农业水利工程、时令、气象科技等,其他如机械、纺织、印刷等也有所发展,但都未能推动古代科技向近代转化。导致这一结果的主要原因是( )

A.儒学长期处于正统地位

B.中国传统文化关注重点是人际与社会的和谐

C.中国推行闭关锁国政策

D.小农经济与自然经济长期占据主导地位

答案:D 解析:本题考查中国古代科技近代化的阻碍因素。自给自足的小农经济使得古代科技向近代转化缺乏经济动力,是阻碍古代科技向近代转化的主要原因,故D项正确;其他三项均非主要原因,排除。

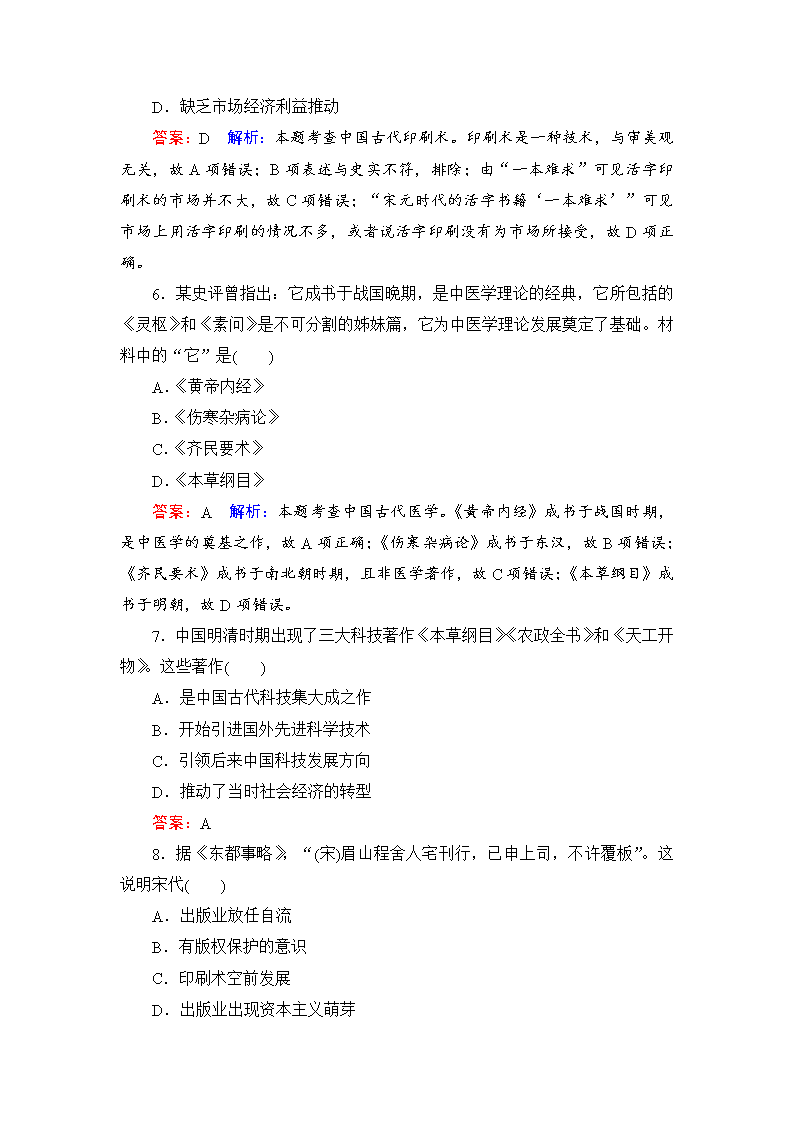

10.下列选项中史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

史实

结论

A

郭守敬主持测定了黄道和赤道的交角值

元代科技成就全面领先世界

B

战国时期各诸侯国任意减省汉字笔画、偏旁紊乱,造成异体杂出、一字多形

汉字交流功能削弱

C

宋代毕昇发明了活字印刷术

活字印刷完全取代了雕版印刷

D

明清通俗文学蓬勃发展

市民阶层兴起

答案:B 解析:本题考查中国古代科技和文化。战国时期汉字使用的混乱,必然会导致汉字交流困难,功能削弱,故B项正确。

11.观察下表,对表中信息理解正确的是,古代中国科技( )

思想

传统科技思想

君为臣纲

臣子研究天文历法是尽“忠”

父为子纲

子女从事医学等活动是尽“孝”

夫为妻纲

妻子专心学习纺织技术,不好言笑是守“节”

A.体现了实用性这一特点

B.受儒家伦理思想的制约

C.有向多元化发展的趋势

D.缓和了社会矛盾

答案:B 解析:本题考查古代中国科技的特点。材料并未体现古代中国科技的实用性,故A项错误;根据题目中“三纲”与传统科技思想的对照得出中国古代科技思想受儒家伦理思想的制约,故B项正确;材料表明的是中国古代科技思想与“三纲”的关系,并未涉及传统科技的发展趋势、缓和社会矛盾等问题,故C、D两项错误。

12.明朝对理论数学的研究处于停顿乃至衰退阶段,但实用数学的普及程度却超越以前任何一个朝代。民间出现了大量内容浅显,切近实用的数学书籍,书中将各种公式和法则编成歌诀,使之朗朗上口,便于记忆和推广。材料中明朝数学的演变( )

A.适应了商品经济发展的要求

B.说明专制统治阻碍了科技的发展

C.表明古代数学发展面临严重危机

D.推动了数学向纵深方向发展

答案:A

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1690年,康熙帝在颐和园设如意馆,1713年前后建立蒙养斋算学馆,邀请西方熟悉数学、物理、天文历法、光学的传教士到此授课与研究,西方传教士称之为中国科学院。传教士白晋在写给路易十四的报告中说:“康熙帝需要招聘您的臣民——熟悉科学和艺术的耶稣会士,是为了让他们同已在宫中的耶稣会士在宫中建立起一个像法国皇家研究院那样的一个研究院。”康熙帝把“颐和园中的如意馆拨给那些供奉于皇家的画家、机艺师、设计师们作集会之用。欧洲来的传教士们在如意馆作画、刻板、修理钟表和机械器物”。白晋记述了皇帝对如意馆工匠们的“各类新奇制品的强烈爱好和深刻了解”,他每天验看这些“出自新建研究院院士之手的作品”,对其中的杰作给予奖赏。现在的故宫藏有数台计算器,就是康熙年间制造的改进型帕斯卡计算器。康熙帝去世后如意馆成为一个单纯的画院而且日趋衰微。

——摘编自白晋《康熙帝传》

材料二 1666年,在法国皇帝路易十四的支持下,建立法兰西科学院。其成员享受津贴,研究活动受到资助。法兰西科学院致力于数学、天文学、物理学、化学、生物学等学科的研究。院士们在毗邻的皇家图书馆(有一个实验室)的房间内每周聚会两次,会议轮番讨论数学、物理学、化学、植物学、生物学、解剖学、理学和天文学等问题,科学院成员可以自行决定自己的研究内容。他们还组织了几次海外考察。当时知名的欧洲学者霍布斯、卡西尼、惠更斯等,都受其吸引并加入。路易十四死后法兰西科学院却一直延续下来,为法国近代科学的传播与发展做出了很大贡献。

——摘编自伏尔泰《路易十四时代》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出“中国科学院”、法兰西科学院的特点及这些特点出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出两国“科学院”命运不同的原因。

答案:(1)特点:中国,皇帝主导;满足于皇帝个人对新奇事物的追求;研究领域狭窄,少创造。

法国,国王支持;具有独立性和开放性;有较成熟的运行机制;研究重视实验与创造;影响深远。

背景:中国,西学东渐;康熙帝个人对西方科技产生兴趣;西方传教士的不专业性;中国工匠(技工)社会地位低下。

法国,科学冲破了中世纪神学的束缚;近代科学研究方法形成;西方学者长期从事科学研究。

(2)中国:生产方式没有质的变化;文化专制,儒家思想轻视科学的社会氛围;皇帝独断的随意性。

法国:资本主义生产方式产生发展;近代思想解放运动提供了认识世界的新方法;重视科技与人才的社会氛围。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料

中国人很早就发明了火药及火药武器,但是,16、17世纪欧洲造出来的火炮和燧发枪从工艺和爆炸性上远远高于中国。17世纪英国的波义耳提出了化学概念,1789年,法国化学家拉瓦锡清晰阐述了质量守恒定律,同年他的《初等化学概论》一书出版,在该著作中,他对元素分类作出了初步尝试。1825年,英国的歇夫列里提出了黑色火药爆炸的化学反应方程式:2KNO3+3C+SK2S+N2↑+3CO2↑,据此配制火药的最佳比例理论上为:火硝74.81%、硫黄11.85%、炭13.33%。英国按照这个方程式配制了炮用火药和枪用火药,无论哪种配方,爆炸力都大于中国清朝仍在使用的传统配方。

提取材料所蕴含的历史信息,联系时代背景,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:明确写出论题,阐述须有史实依据)

答案:示例 科技发展受制于社会环境。

16—19世纪,火药的不同发展状况是中西方社会发展状况的缩影。明中期以后至清前期,中国专制集权政治下,重人伦、轻自然的文化传统,以及小农经济为主的经济结构制约着中国科技的发展,使中国科技难以实现向近代科技的过渡。16世纪以来,西方思想解放运动不断推进,民主政治逐步确立,资本主义经济迅速发展,尤其是工业革命的开展,刺激了科学技术的进步。

因此,社会环境制约了科技发展,导致中国落伍,成为近代中国遭受灾难的重要原因。