- 821.50 KB

- 2021-05-24 发布

第2讲 物质的分离、提纯与检验

【2021·备考】

最新考纲:1.掌握常见物质分离与提纯的常用方法。2.掌握常见离子的检验方法。

核心素养:1.科学探究与创新意识:认识科学探究是进行科学解释和发现、创造和应用的科学实践活动;能发现和提出有探究价值的问题,从问题和假设出发,确定物质的分离和提纯以及检验探究方案,进行科学探究;善于合作,敢于质疑,勇于创新。

2.科学精神与社会责任:在物质分离与提纯的方案设计中,要具有环境保护和合理开发、利用资源的意识;能关心并积极参与和化学有关的社会热点问题的讨论,有社会责任感,敢于参与力所能及的决策和实践活动。

考点一 物质的分离和提纯

(频数:★★★ 难度:★★☆)

名师课堂导语 物质的分离与提纯是高频考点,在一卷和二卷都有所涉及,应掌握常见分离装置及使用注意事项,常见物质分离、提纯方法,能设计相关分离、提纯方案,另外一些创新型的分离、提纯装置也应加以关注。

1.分离、提纯的含义

2.物质分离与提纯的实验装置

(1)常规实验装置

①过滤

适用范围

把不溶性固体与液体进行分离

注意事项

一贴

滤纸紧贴漏斗内壁

二低

滤纸上缘低于漏斗口

液面低于滤纸上缘

三靠

烧杯紧靠玻璃棒

玻璃棒下端紧靠三层滤纸处

漏斗下端紧靠烧杯内壁

②蒸发

适用范围

分离易溶性固体的溶质和溶剂

注意事项

玻璃棒的作用:搅拌,防止液体局部过热而飞溅

停止加热的标准:当有大量晶体析出时停止加热,利用余热蒸干

③萃取和分液

适用范围

萃取:利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来

分液:分离两种互不相溶且易分层的液体

注意事项

①溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中大;

②萃取剂与原溶剂不反应、不相溶;

③萃取剂与溶质不反应;

④常用的萃取剂是苯或CCl4,一般不用酒精作萃取剂

④蒸馏

适用范围

分离沸点相差较大且互溶的液体混合物

注意事项

温度计的水银球在蒸馏烧瓶的支管口处

蒸馏烧瓶中要加沸石或碎瓷片,目的是防止暴沸

冷凝管水流方向为下口进,上口出

⑤升华

适用范围

某种组分易升华的混合物,利用物质升华的性质在加热条件下分离的方法

注意事项

如NaCl固体中的I2可用该方法,但NH4Cl固体中的I2不能用升华的方法分离

(2)创新实验装置

①过滤装置的创新——抽滤

由于水流的作用,使装置a、b中气体的压强减小,故使过滤速率加快

②蒸馏装置的创新

由于冷凝管竖立,使液体混合物能冷凝回流,若以此容器做反应容器,可使反应物能循环利用,提高了反应物的转化率

3.物质分离与提纯的实验方法

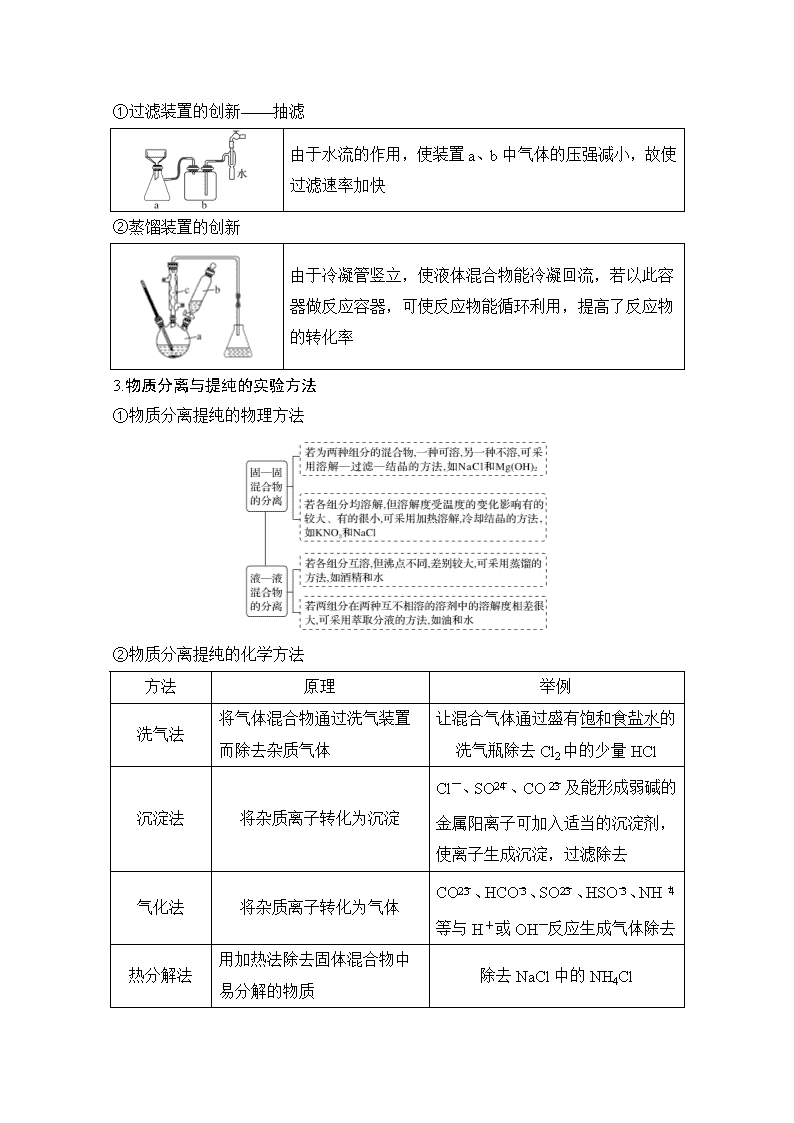

①物质分离提纯的物理方法

②物质分离提纯的化学方法

方法

原理

举例

洗气法

将气体混合物通过洗气装置而除去杂质气体

让混合气体通过盛有饱和食盐水的洗气瓶除去Cl2中的少量HCl

沉淀法

将杂质离子转化为沉淀

Cl-、SO、CO及能形成弱碱的金属阳离子可加入适当的沉淀剂,使离子生成沉淀,过滤除去

气化法

将杂质离子转化为气体

CO、HCO、SO、HSO、NH等与H+或OH-反应生成气体除去

热分解法

除去NaCl中的NH4Cl

用加热法除去固体混合物中易分解的物质

酸碱溶解法

利用酸或碱将杂质溶解除去

用盐酸除去SiO2中的CaCO3

氧化还原法

利用氧化还原反应除去杂质

用酸性KMnO4溶液除去CO2中SO2

水解法

利用水解反应除去杂质

可用CuO、Cu(OH)2等除去CuCl2溶液中的FeCl3

电解法

利用电解原理分离和提纯物质

电解精炼铜,将含杂质的粗铜作阳极、精铜作阴极,电解液为含铜离子的溶液

[速查速测]

1.(易混点排查)正确的打“√”,错误的打“×”

(1)除去Cu粉中混有CuO的实验操作是加入稀硝酸溶解、过滤、洗涤、干燥(×)

(2)将Cl2与HCl的混合气体通过饱和食盐水可得到纯净的Cl2(×)

(3)用CCl4萃取碘水中的I2的实验操作是先从分液漏斗下口放出有机层,后从上口倒出水层(√)

(4)过滤操作中,漏斗的尖端应接触烧杯内壁(√)

(5)将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,证明原气体是CO2(×)

2.分离提纯装置判断

(1)图A是蒸馏时的接收装置(×)

(2)用图B完成苯萃取碘水中I2,分出水层后的操作(×)

(3)用图C装置除去粗盐溶液中不溶物(×)

(4)用图D装置除去CO气体中的CO2气体(×)

(5)用图E装置蒸干NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体(×)

(6)用图F装置从KI和I2的固体混合物中回收I2(×)

3.(教材实验探究)教材“实验1-1”探究

(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO杂质离子,应依次加入(写试剂化学式)__________________________________________________________________。

(2)过滤时所用到的玻璃仪器为__________________________________________。

(3)蒸发时,能否将母液蒸干后,再停止加热。_____________________________

_____________________________________________________________________。

答案 (1)BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH或NaOH、BaCl2、Na2CO3

(2)烧杯、漏斗、玻璃棒

(3)不能,如果将母液蒸干后,再停止加热,蒸发皿的余热会使析出的晶体受热不均而飞溅,造成食盐损失和实验事故

[A组 基础知识巩固]

1.《炼丹秘诀》中的“抽汞法”有如下叙述:“朱砂不计多少。入沙锅中以炭屑填平锅口,剪蛎壳板如锅大密钻小窍盖之,却将空沙锅一个与前锅二口相合,铁丝固济(包括有用铁丝缠和用盐泥固济二法),地下掘一穴安埋空锅,锻炼之后候冷取出,大概银朱一两只有真汞三钱。”文中涉及的操作方法是( )

A.蒸馏 B.升华

C.干馏 D.萃取

解析 意思为“向一沙锅中放入一定量的朱砂,用炭屑填平锅口,剪与锅一般大蛎壳板,在上面钻许多小孔,盖在锅上,再将一空沙锅与该锅的口密合,再用铁丝等固定密封,在地上挖一洞,将空锅放在洞口上,加热锻烧,冷却后可以得到汞”。即通过加热反应产生的汞蒸气冷却后得纯净汞。

答案 A

2.下列物质中杂质(括号内为杂质)的检验试剂、除杂试剂和除杂方法都正确的是( )

选项

物质及其杂质

检验试剂

除杂试剂

除杂方法

A

HCl(Cl2)

湿润的淀粉KI试纸

饱和食盐水

洗气

B

C2H5OH(H2O)

无水硫酸铜粉末

生石灰

蒸馏

C

CO2(SO2)

品红溶液

饱和碳酸钠溶液

洗气

D

NH4Cl(I2)

淀粉溶液

无

加热

解析 HCl极易溶于水,饱和食盐水能除去Cl2中的HCl气体,A错误。生石灰与水反应生成氢氧化钙,与乙醇的沸点相差较大,再通过蒸馏可得乙醇,B正确。饱和碳酸钠溶液与SO2、CO2均能反应,可以选择酸性高锰酸钾溶液除去CO2中的SO2,C错误。碘受热易升华,NH4Cl受热分解成NH3和HCl,遇冷又结合成NH4Cl固体,加热不能除去NH4Cl中的I2,D错误。

答案 B

3.从海带中提取碘要经过灼烧、浸取、过滤、氧化、萃取、分液、蒸馏等操作,下列对应的装置合理、操作规范的是( )

解析 A项,灼烧应选用坩埚,错误;B项,应用玻璃棒引流,错误;C项,碘的苯溶液应从上口倒出,错误。

答案 D

【反思归纳】

物质分离和提纯的原则与注意事项

(1)原则——“两不”和“两易”

两不:①不增(不增加新的杂质);②不减(不减少被提纯物质)。

两易:①易分离(被提纯物质与杂质易分离);②易复原(被提纯的物质易恢复原来的组成状态)。

(2)注意事项

①除杂试剂须过量。

②过量试剂须除尽。

③除去多种杂质时要考虑加入试剂的先后顺序,选择最佳的除杂途径。

[B组 考试能力过关]

4.下列分离方法正确的是( )

A.回收水溶液中的I2 :加入乙酸,分液,蒸发

B.回收含有KCl的MnO2:加水溶解,过滤,干燥

C.除去氨气中的水蒸气:通过盛有P2O5的干燥管

D.除去乙醇中的水,加入无水氯化钙,蒸馏

答案 B

5.《本草衍义》中对精制砒霜过程有如下叙述:“取砒之法,将生砒就置火上,以器覆之,令砒烟上飞着覆器,遂凝结累然下垂如乳,尖长者为胜,平短者次之。”文中涉及的操作方法是( )

A.蒸馏 B.升华 C.干馏 D.萃取

解析 “令砒烟上飞着覆器”“凝结”说明该操作为升华。

答案 B

6.下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( )

选项

目的

分离方法

原理

A

分离溶于水的碘

乙醇萃取

碘在乙醇中的溶解度较大

B

分离乙酸乙酯和乙醇

分液

乙酸乙酯和乙醇的密度不同

C

除去KNO3固体中混杂的NaCl

重结晶

NaCl在水中的溶解度很大

D

除去丁醇中的乙醚

蒸馏

丁醇与乙醚的沸点相差较大

解析 乙醇与水互溶,不能用作萃取剂,A项错;乙醇和乙酸乙酯互溶,不能用分液方法分离,B项错;除去KNO3中NaCl杂质是利用二者在不同温度下溶解度变化差别很大,使用重结晶法,C项错;分离两种沸点差别较大的互溶液体,一般使用蒸馏操作,D项正确。

答案 D

7.下列除杂方案错误的是( )

选项

被提纯的物质

杂质

除杂试剂

除杂方法

A

CO(g)

CO2(g)

NaOH溶液、浓H2SO4

洗气

B

NH4Cl(aq)

Fe3+(aq)

NaOH溶液

过滤

C

Cl2(g)

HCl(g)

饱和食盐水、浓H2SO4

洗气

D

Na2CO3(s)

NaHCO3(s)

-

灼烧

解析 A项,NaOH溶液吸收CO2,浓H2SO4除去水蒸气,且两种试剂都不与CO反应,正确;B项,NaOH溶液不仅能与Fe3+反应,还能与NH反应,且还能引入杂质,错误;C项,饱和食盐水可以除去HCl,浓H2SO4可以除去水蒸气,正确;D项,灼烧能使NaHCO3固体分解生成Na2CO3,正确。

答案 B

考点二 离子的检验与推断

(频数:★★☆ 难度:☆☆☆)

名师课堂导语 本考点在高考中主要考查:(1)常见离子(或物质)的检验方法。(2)离子推断。特别是有干扰离子时,某些离子的检验更是考查重点,复习时要加以关注。

1.离子检验的三种方法

(1)沉淀法

离子

试剂

现象

反应原理(离子方程式)

Cl-、Br-、I-

稀HNO3和AgNO3溶液

AgCl(白色)、AgBr(淡黄色)、AgI(黄色)

Ag++Cl-===AgCl↓、Ag++Br-===AgBr↓、Ag++I-===AgI↓

SO

稀盐酸和BaCl2溶液

白色沉淀

Ba2++SO==BaSO4↓

Fe2+

NaOH溶液

白色沉淀→灰绿色沉淀→红褐色沉淀

Fe2++2OH-===

Fe(OH)2↓、4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3

K3[Fe(CN)6] 溶液

蓝色沉淀

3Fe2++2[Fe(CN)6]3-=== Fe3[Fe(CN)6]2↓

Fe3+

NaOH溶液

红褐色沉淀

Fe3++3OH-===

Fe(OH)3↓

(2)气体法

离子

试剂

现象

反应原理(离子方程式)

NH

浓NaOH溶液和湿润的红色石蕊试纸

产生有刺激性气味的气体,且气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝

NH+OH-NH3↑+H2O

CO

稀盐酸和石灰水

石灰水变浑浊

CO+2H+===H2O+CO2↑,CO2+Ca2++2OH-=== CaCO3↓+H2O

SO

稀H2SO4和品红溶液

产生有刺激性气味的气体,且气体能使品红溶液褪色

SO+2H+===SO2↑+H2O

(3)显色法

离子

试剂

现象

反应原理(离子方程式)

I-

氯水、淀粉溶液

溶液变蓝色

2I-+Cl2===2Cl-+I2

Fe2+

KSCN溶液和氯水

先加KSCN溶液无变化,滴加氯水后变红色

2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-,Fe3++3SCN-===Fe(SCN)3

Fe3+

KSCN溶液

红色

Fe3++3SCN-===Fe(SCN)3

Na+、K+

Pt(Fe)丝和稀盐酸

火焰分别呈黄色、紫色

K+要透过蓝色钴玻璃观察焰色

2.排除三种离子检验的“干扰”

(1)SO的检验

①检验方法

②排除干扰

Ag+的干扰

先用盐酸酸化,能防止Ag+干扰

CO、SO的干扰

因为BaCO3、BaSO3也是白色沉淀,与BaSO4白色沉淀不同的是这些沉淀能溶于盐酸中,因此检验SO时,必须先用盐酸酸化(不能用HNO3、H2SO4酸化)

所用的钡盐不能用Ba(NO3)2溶液,因为在酸性条件下,SO、HSO会被溶液中的NO(H+)氧化成SO,从而得出错误结论。

(2)CO的检验

①检验方法

②排除干扰

HCO的干扰

若被检液中不含CO而含有HCO,则加入CaCl2(或BaCl2)溶液时不会产生白色沉淀,故可用BaCl2(或CaCl2)不能用Ba(OH)2[或Ca(OH)2]

SO的干扰

因为CaSO3与CaCO3一样,也是白色沉淀,且CaSO3也能与盐酸反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体(SO2),但SO2是有刺激性气味的气体,故可用无色无味来排除SO的干扰

(3)Fe2+的检验

①溶液中只含Fe2+:可用KSCN溶液和氯水检验,不考虑干扰问题。

②溶液中含Fe2+、Fe3+,不含Cl-时,可加入酸性KMnO4溶液,溶液褪色,说明溶液中含有Fe2+,不能用KSCN溶液和氯水,原因是Fe3+形成干扰。

③溶液中含有Fe2+、Fe3+、Cl-时,加入K3[Fe(CN)6](铁氰化钾)溶液,生成蓝色沉淀,不能用酸性KMnO4溶液,原因是Cl-也能使酸性KMnO4溶液褪色,Cl-能形成干扰。

3.离子推断中的基本原则

[速查速测]

1.(易混点排查)正确的打“√”,错误的打“×”

(1)加入稀盐酸酸化的BaCl2溶液,出现白色沉淀,则溶液中可能有SO或Ag+(√)

(2)加入CaCl2溶液,有白色沉淀生成,溶液中一定存在CO(×)

(3)滴入硝酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,溶液中一定存在SO(×)

(4)加入稀硫酸,产生使品红褪色的无色有刺激性气味的气体,则溶液中一定存在SO(×)

(5)某溶液的焰色反应呈黄色,则溶液中一定有钠元素,不能确定是否有钾元素(√)

2.[教材改编题]下列鉴别方法可行的是( )

A.滴加稀NaOH溶液,将湿润红色石蕊试纸置于试管口检验溶液中是否含有NH

B.用Ba(NO3)2溶液鉴别Cl-、SO和CO

C.通入少量Cl2后,溶液变为棕黄色,再加入淀粉溶液后,溶液变蓝,说明有I-

D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明有Ca2+

答案 C

3.(思维探究)怎样检验溶液中既有Cl-,又有SO?

答案 向试液中,先加足量的Ba(NO3)2溶液,生成白色沉淀,过滤后,再向滤液中加入AgNO3溶液,仍有白色沉淀,且白色沉淀不溶于稀HNO3。

[A组 基础知识巩固]

1.下列关于离子检验的说法正确的是( )

A.检验溶液中是否含有Ba2+:取少量待测液,向其中加入少量稀硫酸,若有白色沉淀产生,则溶液中含有Ba2+

B.检验用硫酸亚铁制得的硫酸铁中是否含有硫酸亚铁,可选用的试剂是酸性KMnO4溶液

C.检验溶液中是否含有CO:取少量待测液,向其中加入适量稀盐酸,观察是否有大量气泡产生

D.在未知溶液中滴加BaCl2溶液出现白色沉淀,加稀硝酸,沉淀不溶解,说明该未知溶液中存在SO或SO

解析 A.如果溶液中含有Ca2+、Ag+等,向其中加入少量稀硫酸,会有硫酸钙、硫酸银等白色沉淀产生,所以不能确定溶液中含有Ba2+,故A错误;B.硫酸亚铁可将KMnO4还原而使酸性KMnO4溶液褪色,故B正确;C.HCO、SO、HSO也可遇稀盐酸产生大量气泡,故C错误;D.也可能存在Ag+

,产生氯化银白色沉淀,故D错误。

答案 B

2.某化学兴趣小组在课外活动中,对某一份溶液成分(已知不含其他还原性离子)进行了检测,其中三次检测结果如下表所示:

检测序号

溶液中检测出的离子组合

第一次

KCl、K2SO4、Na2CO3、NaCl

第二次

KCl、AlCl3、Na2SO4、K2CO3

第三次

Na2SO4、KCl、K2CO3、NaCl

则下列说法合理的是( )

A.三次检测结果都正确

B.该溶液中的阳离子无法判断

C.为了检验SO,应先加过量稀硝酸后再滴加Ba(NO3)2溶液,观察是否有沉淀现象

D.为了确定是否存在CO,可以向其中滴加CaCl2溶液,观察是否有沉淀现象

解析 Al3+与CO不能大量共存于溶液中,第二次检测结果不正确,A项错误;因第一次、第三次检测中均有CO,阳离子均只有K+、Na+,故溶液中的阳离子可以确定,B项错误;CO也能与Ba2+结合形成沉淀,先加过量稀硝酸可排除CO的干扰,再加Ba(NO3)2溶液来检验SO,C项正确;CaSO4也可沉淀出来,D项错误。

答案 C

3.某同学为检验溶液中是否含有常见的几种无机离子,进行了如图所示的实验操作。其中检验过程中产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。由该实验能得到的正确结论是( )

A.原溶液中一定含有SO B.原溶液中一定含有NH

C.原溶液中一定含有Cl- D.原溶液中一定含有Fe3+

解析 原溶液中加入Ba(NO3)2和HCl生成白色沉淀,原溶液中可能存在SO、SO或Ag+,A错误;因检验过程中产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明原溶液中一定含有NH,B正确;加AgNO3溶液产生白色沉淀,可能是加入的HCl引起的,C错误;加入KSCN溶液得到红色溶液,Fe3+可能是由原溶液中的Fe2+被H+、NO氧化而来的,故原溶液中不一定含有Fe3+,D错误。

答案 B

【思维建模】

无色溶液中离子检验的一般思路

[B组 考试能力过关]

4.下列化合物中,能与Na2CO3溶液反应生成沉淀且沉淀可溶于NaOH溶液的是( )

A.MgCl2 B.Ca(NO3)2

C.FeSO4 D.AlCl3

答案 D

5.某白色粉末由两种物质组成,为鉴别其成分进行如下实验:

①取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解;再加入足量稀盐酸,有气泡产生,固体全部溶解;

②取少量样品加入足量稀硫酸有气泡产生,振荡后仍有固体存在。

该白色粉末可能为( )

A.NaHCO3、Al(OH)3 B.AgCl、NaHCO3

C.Na2SO3、BaCO3 D.Na2CO3、CuSO4

解析 A项,NaHCO3、Al(OH)3 中加入足量稀硫酸有气泡产生,生成硫酸钠、硫酸铝、二氧化碳和水,最终无固体存在,错误;B项,AgCl不溶于酸,固体不能全部溶解,错误;C项,亚硫酸钠和碳酸钡加入水,碳酸钡不溶于水使部分固体不溶解,加入稀盐酸,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,固体全部溶解,再将样品加入足量稀硫酸,稀硫酸和碳酸钡反应生成硫酸钡沉淀、二氧化碳和水,正确;D项,Na2CO3、CuSO4中加入足量稀硫酸,振荡后无固体存在,错误。

答案 C

6.根据下列实验操作和现象得出的结论正确的是( )

选项

实验操作

现象

结论

A

将某溶液与稀盐酸反应产生的气体通入澄清石灰水

石灰水变浑浊

该溶液中一定含有CO

B

常温下,将铁片浸入足量浓硫酸中

铁片不溶解

常温下,铁与浓硫酸一定没有发生化学反应

C

向某食盐溶液中滴加淀粉溶液

溶液颜色不变

该食盐中一定没有添加KIO3

D

向苯酚钠溶液中滴加乙酸溶液

溶液变浑浊

相同条件下,乙酸的酸性一定比苯酚强

解析 A项,能使澄清石灰水变浑浊的气体有SO2或CO2,因此溶液中可能含有CO、HCO、HSO、SO中的一种或几种,错误;B项,发生钝化,即在铁表面生成一层致密的氧化物薄膜,阻止进一步被氧化,发生了化学变化,错误;C项,淀粉遇I2溶液才变蓝,要检验KIO3,需要先将IO转化为I2,错误;D项,苯酚钠与乙酸反应生成苯酚,说明乙酸的酸性强于苯酚,正确。

答案 D

相关文档

- 2020届高考化学一轮复习化学与自然2021-05-24 16:46:2223页

- 2021届高考化学一轮复习化学计算中2021-05-24 11:40:376页

- 2021届高考化学一轮复习化学反应速2021-05-23 01:48:0310页

- 2020届高考化学一轮复习化学工艺流2021-05-23 00:52:216页

- 2020届高考化学一轮复习化学与技术2021-05-22 22:46:3223页

- 2021届高考化学一轮复习化学实验的2021-05-22 21:15:3012页

- 2021届高考化学一轮复习化学平衡常2021-05-22 19:51:118页

- 2020届高考化学一轮复习化学平衡常2021-05-22 18:03:4226页

- 2021届(鲁科版)高考化学一轮复习化学2021-05-22 16:58:0010页

- 2020版高考一轮复习化学通用版学案2021-05-22 14:17:2211页