- 515.00 KB

- 2021-05-24 发布

主题二 男耕女织

——

自给自足

的

古代

中国经济

1

.

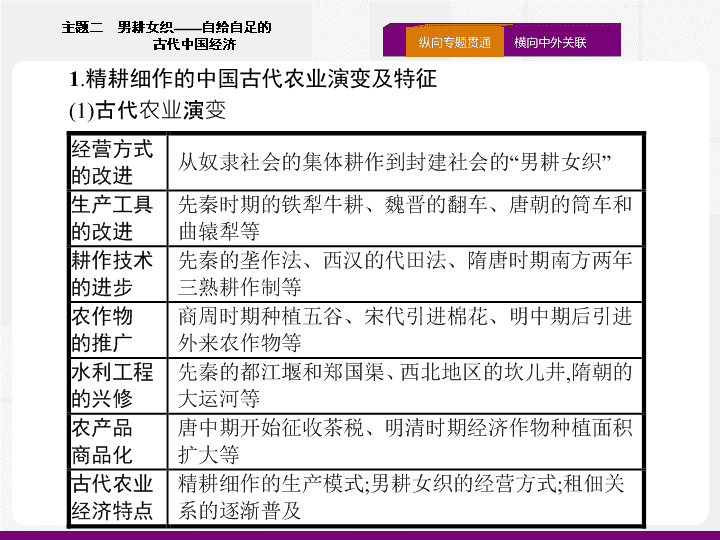

精耕细作的中国古代农业演变及特征

(1)

古代农业

演变

(2)

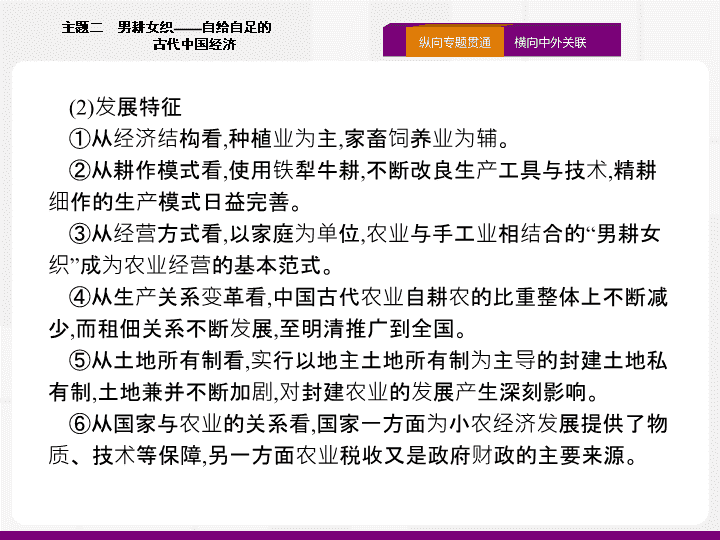

发展特征

①

从经济结构看

,

种植业为主

,

家畜饲养业为辅。

②

从耕作模式看

,

使用铁犁牛耕

,

不断改良生产工具与技术

,

精耕细作的生产模式日益完善。

③

从经营方式看

,

以家庭为单位

,

农业与手工业相结合的

“

男耕女织

”

成为农业经营的基本范式。

④

从生产关系变革看

,

中国古代农业自耕农的比重整体上不断减少

,

而租佃关系不断发展

,

至明清推广到全国。

⑤

从土地所有制看

,

实行以地主土地所有制为主导的封建土地私有制

,

土地兼并不断加剧

,

对封建农业的发展产生深刻影响。

⑥

从国家与农业的关系看

,

国家一方面为小农经济发展提供了物质、技术等保障

,

另一方面农业税收又是政府财政的主要来源。

(

2019

贵州凯里一中高三模拟

)

《周礼

·

地官》记载

,“

大司徒

”

和

“

草人

”

一类农官研究

“

土宜之法

”,

即辨别土壤的不同类型及性质

,

因地制宜确定农作物品种的基础上

,

指导受田农民

“

稼穑、树艺

”

。这一记载说明

(

)

A.

农业生产技术普遍提高

B.

发展农业是官吏职责

C.

国家重视生产经验推广

D.

保证了小农经济发展

答案

:

C

解析

:

本题考查中国古代农业发展的特征。根据材料中农官研究

“

土宜之法

”

指导受田农民

“

稼穑、树艺

”

说明国家重视生产经验推广

,

故

C

项正确。材料不能说明农业生产技术的普遍提高

,

排除

A

项。材料反映农官指导农业生产

,

而非具体职责

,

排除

B

项。此时小农经济尚未产生

,

排除

D

项。

2

.

唐宋明清时期经济发展方式的变迁

(1)

从唐代中期至北宋

,

在土地制度、手工业和商业各个领域中出现了产权结构明晰化的长期趋势。如

“

宋代初年即已规定垦田即为永业

,

官不收取其租。

”

随着租佃关系的发展与普及

,

土地私有制下的所有权与经营权通过契约的方式日益清晰化。国家所有制不断缩小

,

私营日渐增多

,

明清时期私营手工业在手工业领域占据主导地位。

(2)

社会商业信用体系的逐步形成与完善化。如在金融货币业方面

,

唐代后期

,

长安、扬州等商业发达城市中

,

豪商巨贾为便利货币的存取

,

已出现了许多依信用为依托、专营钱币存取与贷出的金融机构

——

柜坊等

。

(3)

随着宋代人口的增长而出现的市场规模扩大

,

使农业和金融业、商业等部门的投资收益相对增加

,

引起社会资本流向这些部门

,

在一定程度上促进了它们的发展。

(4)

国家直接干预的比重减少。唐朝到宋朝

,

国家越来越多地退出经济的直接经营

,

把更多的经济空间让渡给民间

,

更多地采用经济手段来管理经济。在专卖领域

,

更多地吸收商人的力量参与其中。明清时期由于重农抑商政策的强化

,

这一时期国家干预有所加强。

(

2019

山东师大附中高三四模

)

明清时期在不少地区出现永佃制

,

即地主出卖土地之后

,

仍由旧的佃户耕种交租

,

不改变耕作权

,

而佃农相对有退佃、转租或典卖佃权的自由。当土地转租时

,

直接生产者既要向土地所有者缴纳大租

,

又要向佃权所有者缴纳小租。永佃制和大小租的形成反映了

(

)

A.

土地所有权和经营权初步分离

B.

地主对农民人身控制逐渐强化

C.

赋税征收种类由简单转向繁杂

D.

土地兼并问题得到了有效控制

答案

:

A

解析

:

本题考查中国古代土地制度的变化及其特征。据材料

“

当土地转租时

,

直接生产者既要向土地所有者缴纳大租

,

又要向佃权所有者缴纳小租

”

并结合所学知识可知

,

这反映了永佃制下土地所有权和经营权不属于同一人

,

大小租的形成说明土地转租时直接生产者拥有经营权

,

而地主有土地所有权、转租者有佃权

,

故

A

项正确

;

永佃制和大小租的形成说明地主对农民人身控制逐渐弱化

,

不是强化

,

故

B

项错误

;

材料反映的是地租和佃权的问题

,

未涉及赋税征收种类的问题

,

故

C

项错误

;

材料无法体现土地兼并问题得到了有效控制

,

故

D

项错误。

3

.

古代丝绸之路的发展历程

(1)

发展脉络

①

两汉

——

开通。陆路为主

:

长安

—

河西走廊

—

新疆

—

安息

(

今伊朗

),

由安息运到西亚和欧洲大秦

(

罗马

)

。

②

唐朝

——

拓展。海陆并举。海路

:

从登州、扬州出发到今天的韩国、日本。从广州出发可到波斯湾。陆路

:

从长安向东可到朝鲜

,

从长安向西可到印度、伊朗及阿拉伯地区。

③

两宋

——

海路繁荣。陆路受阻

,

海路为主。宋代西北先后有辽、西夏、金、蒙古等

,

丝绸之路被封锁

,

宋朝只能另寻贸易道路。南宋时经济重心南移完成

,

随着造船业和航海技术的发达

,

海路比陆路更安全且载重量更大

,

成本更低

,

因此南宋以海路为主。

④

明清

——

日益萎缩。明朝郑和下西洋属于朝贡贸易

,

不计经济效益。随着重农抑商、海禁、闭关锁国政策的推行以及自然经济的封闭性和儒家重义轻利思想的影响

,

海外贸易衰落。

(2)

历史作用

①

商品交流之路

:

中国的丝绸、瓷器、铁器等传入西方

;

葡萄、核桃、胡萝卜等物种传入东亚

,

丰富了东亚人的日常生活。

②

文化交流之路

:

中国的四大发明等传入西方。

③

宗教交流之路

:

佛教在东汉末年随着丝绸之路传入中国

,

而西方的基督教也通过传教士进入中国。

(3)

丝路精神

:

即丝绸之路精神。丝绸之路不仅是商业通道

,

更重要的是丝绸之路体现的

“

丝路精神

”

。丝绸之路作为人文社会的交往平台

,

多民族、多种族、多宗教、多文化在此交汇融合

,

在长期交往过程中各个国家之间形成了

“

团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢

,

不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家可以共享和平

,

共同发展

”

的丝路精神。这也是现代国际社会交往的最基本原则之一

,

是塑造国际政治经济新秩序的必然要求。

(

2019

河南中原名校

3

月联考

)

北京大学邓小南教授提出

“

草原文化带

”

这一理念

,

意即陆上丝绸之路已由最初的商贸动机

,

生成为一种高于经济利益之上的文明形态

,

例如宗教、建筑、音乐、雕像、服饰和语言

,

它们之间相互影响、彼此依存

,

直至水乳交融。这说明陆上丝绸之路

(

)

A.

形成了高级文明

形态

B

.

侧重于塑造文化特色

C.

促进了文明融合

发展

D

.

缔造出灿烂草原文化

答案

:

C

解析

:

本题考查古代丝绸之路的影响与丝路精神。根据材料

“

由最初的商贸动机

,

生成为一种高于经济利益之上的文明形态

”,

说明陆上丝绸之路促进了文明的融合发展

,

故

C

项正确。材料表明陆上丝绸之路形成了新的文明形态

,

但不能判断是否属于较高级的文明形态

,A

项错误

;

陆上丝绸之路的主要功能是经济交流

,

不是塑造独有文化特色

,

也没有缔造出灿烂的草原文化

,B

、

D

两项错误。

4

.

中国古代经济重心的南移

(1)

南移进程

(2)

南移规律

①

南移趋势往往在国家分裂或封建战乱时期最突出。如魏晋南北朝、唐朝

“

安史之乱

”

时期、两宋时期。社会稳定是社会经济发展的基本前提。

②

北方人民的大批南迁

,

带来了先进的生产工具和技术

,

体现了当时生产力发展的最高水平。引进先进技术是快速发展生产力的重要途径。

③

政治中心的南移对经济重心的南移有一定的影响

,

如南朝都城在建康

(

南京

)

、南宋都城在临安

(

杭州

),

而经济重心的南移也对文化和政治重心的南移产生了影响。

④

古代经济重心的南移是从北往南

,

从黄河流域到长江流域、从内地到东南沿海。这种经济区域的转移

,

对于中国以后的经济格局、人口分布、文化中心的转移和生态环境都产生了深远的影响。

(

2019

山东济南一中高三期中

)

下表是从汉至唐地方机构变化简表

,

该表反映了

(

)

A.

皇帝的个人意志决定了地方行政区划

B.

国家对于北方的重视程度出现了下降

C.

古代行政制度受经济重心变革的影响

D.

减少地方行政区数量是历史发展趋势

答案

:

C

解析

:

本题考查中国古代经济重心南移的影响。根据表格信息可知

,

汉代地方机构设置数量北方远远高于南方

,

唐朝时

,

北方与南方已经平分秋色

,

故

C

项正确。

“

皇帝个人意志决定

”

绝对化

,

故

A

项错误

;B

项仅仅依据材料信息无法推知

,

排除

;

材料反映的是南北方地方机构数量的变化

,

不是减少地方行政区数量

,D

项错误。

1

.

明清时期的商业和

16

世纪西方

“

商业革命

”

(

2019

湖北全国一卷

4

月高三模拟

)

隆庆元年

(1567

年

),

明朝政府在倭患基本平定的前提下

,

在福建漳州海澄月港宣布部分开放海禁

,

准许私人海外贸易船申请文引

,

缴纳饷税

,

出洋贸易。当时的福建巡抚徐学聚曾言

:“

我贩吕宋

(

菲律宾

),

直以有佛郎机

(

西班牙

)

银钱之故。

”

由此可推知

,

明朝后期

(

)

A.

自然经济加速瓦解

B.

外贸经济有所发展

C.

外来威胁趋于解除

D.

政府税收显著增加

答案

:

B

解析

:

本题考查明清时期商品经济发展及与西方联系。根据材料

“

我贩吕宋

(

菲律宾

),

直以有佛郎机

(

西班牙

)

银钱之故

”

可知对外贸易发展

,

白银流入中国

,

故选

B

项

;“

福建漳州海澄月港宣布部分开放海禁

”

不能改变明朝绝大多数地区的经济形态

,

排除

A

项

;

材料反映的是明朝倭患基本平定

,

但西方殖民者的威胁不断加大

,

排除

C

项

;“

我贩吕宋

(

菲律宾

),

直以有佛郎机

(

西班牙

)

银钱之故

”

描述了商贸情况

,

并没有体现税收的多少

,

排除

D

项。

2

.

新航路开辟对中国明清时期的影响

(1)

经济上

,

使原产于美洲的玉米、甘薯等农作物传到了亚洲。我国在明清时期引进并推广种植了这些作物

,

使不适宜种植稻麦的贫瘠土地得到利用

,

粮食产量大幅度提高。欧洲人在中国购买商品

,

也推动了明清商品经济的发展。

(2)

对外关系上

,

葡萄牙、荷兰等国殖民者开始侵略中国

,

葡萄牙侵占中国澳门

,

荷兰侵略中国台湾

,

中国开始了反抗西方殖民侵略的斗争。清朝建立后

,

一度实行

“

闭关锁国

”

政策

,

阻断了中西经济、文化交流

,

造成了近代中国的落后。

(3)

文化上

,

出现了

“

西学东渐

”

现象。以利玛窦为代表的西方传教士来到中国

,

在中国传播基督教

,

并把西方的天文、数学、绘画、音乐等方面的著作介绍到中国。中国开明士大夫积极引进西学

,

徐光启的《农政全书》引入了西方的《泰西水法》

,

宋应星的《天工开物》引入了西洋红夷火炮铸造法等

,

为中国科技发展注入了新的生机。

(

2019

山东济宁高三期中

)16

世纪初

,

欧洲的马和牛被引进到美洲

;1555

年中国出现了最早的玉米种植记录

;18

世纪初

,

原产自美洲的咖啡风靡欧洲。据此可知

(

)

A.

美洲在世界物种交换中居主导地位

B.

新航路开辟催生出欧洲新的生产方式

C.

世界交往的理性化促进了文明进步

D.

人类社会的横向交流取得了重大进展

答案

:

D

解析

:

本题考查新航路开辟的世界意义。根据材料可知

,

新航路开辟后

,

欧洲物种引进美洲

,

美洲物种引进亚洲和欧洲

,

这说明人类社会横向交流取得重大进展

,

故

D

项正确。没有与其他洲的对比

,

依据材料无法推知美洲在物种交换的地位

,A

项错误

;

材料没有涉及

“

生产方式

”,B

项错误

;

材料没有涉及

“

交往的理性化

”,

故

C

项错误。