- 336.50 KB

- 2021-05-24 发布

专题 2 课题 3 分解纤维素的微生物的分离

课下提能

一、选择题

1.纤维素、纤维素酶和控制纤维素酶合成的基因,其基本组成单位依次是

( )

A.葡萄糖、葡萄糖、氨基酸

B.葡萄糖、氨基酸、脱氧核苷酸

C.氨基酸、脱氧核苷酸、脱氧核苷酸

D.淀粉、蛋白质、核酸

解析:选 B 纤维素是多糖,其基本组成单位是葡萄糖;纤维素酶是蛋白质,

其基本组成单位是氨基酸;基因是 DNA片段,其基本组成单位是脱氧核苷酸。

2.下列有关培养基的叙述中,正确的是( )

A.培养基是为微生物的生长繁殖提供营养的基质

B.培养基仅有两类:液体培养基和固体培养基

C.固体培养基中加入少量水即可制成液体培养基

D.微生物在固体培养基上生长时,可以形成肉眼可见的单个细菌

解析:选 A 培养基是为微生物的生长繁殖提供营养的基质;按照其物理状

态培养基分为三类:液体培养基、固体培养基和半固体培养基;固体培养基中加

入了凝固剂,故加水也不能配制成液体培养基;微生物在固体培养基上生长时,

很多个菌体聚集在一起可以形成肉眼可见的菌落。

3.下列关于刚果红染色法的说法,正确的是( )

A.先培养微生物,再加入刚果红进行颜色反应,不需要用氯化钠溶液洗去

浮色

B.倒平板时就加入刚果红,可在培养皿中先加入 1 mL CR溶液后加入 100

mL培养基

C.纤维素分解菌菌落周围出现刚果红

D.倒平板时就加入刚果红,长期培养刚果红有可能被其他微生物分解形成

透明圈

解析:选 D 刚果红可以在菌落形成后加入,需要洗去浮色,A错误;可

以将刚果红与培养基分别灭菌,按一定的比例将刚果红加入到培养基中,然后倒

平板,B错误;刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被纤维素酶分解

后,红色复合物无法形成,C错误;倒平板时就加入刚果红,长期培养刚果红有

可能被其他微生物分解形成透明圈,D正确。

4.(2019·芒市一中期中)利用农作物秸秆等纤维质原料生产的乙醇,经加工

可制成燃料乙醇,从而减少了对石油资源的依赖,下图为生产燃料乙醇的简要流

程,据图分析错误的是( )

A.要得到微生物 A,最好选择富含纤维素的土壤采集土样

B.图中②过程常用的微生物 B是酵母菌

C.微生物 A和微生物 B可利用的碳源相同

D.可用纤维素酶制剂代替微生物 A起作用

解析:选 C 由图可知,微生物 A 的碳源是纤维素,故要想得到 A,最好

选择富含纤维素的土壤采集;图②过程表示生产乙醇的过程,常用微生物为酵母

菌;微生物 A碳源为纤维素,B碳源为葡萄糖;微生物 A之所以能够利用纤维

质原料是因为其含有纤维素酶,故可用纤维素酶制剂代替微生物 A作用。

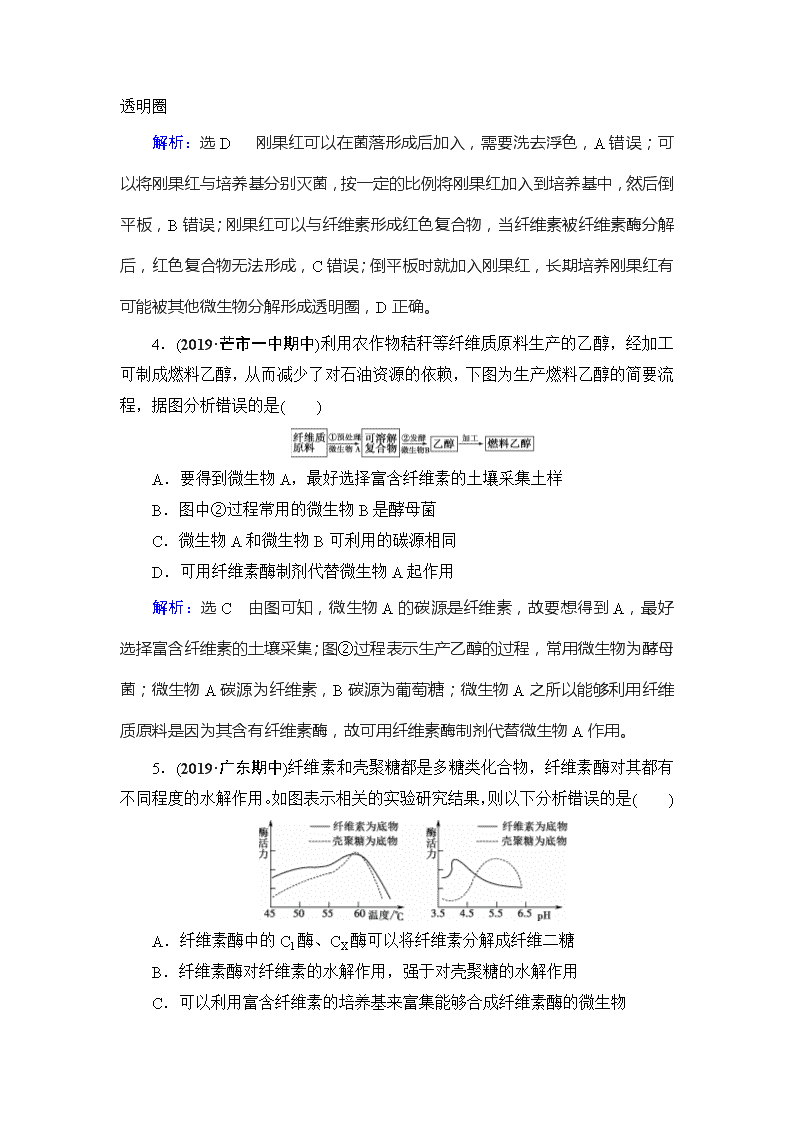

5.(2019·广东期中)纤维素和壳聚糖都是多糖类化合物,纤维素酶对其都有

不同程度的水解作用。如图表示相关的实验研究结果,则以下分析错误的是

( )

A.纤维素酶中的 C1酶、CX酶可以将纤维素分解成纤维二糖

B.纤维素酶对纤维素的水解作用,强于对壳聚糖的水解作用

C.可以利用富含纤维素的培养基来富集能够合成纤维素酶的微生物

D.纤维素酶对两种底物水解作用的差异可能与底物和酶结合部位不同有关

解析:选 B 纤维素酶中的 C1酶、CX酶可以将纤维素分解成纤维二糖,葡

萄糖苷酶将纤维二糖分解成葡萄糖,A正确;在 pH较高时,纤维素酶对纤维素

的水解作用,低于对壳聚糖的水解作用,B错误;由于酶具有专一性,可以利用

富含纤维素的培养基来富集能够合成纤维素酶的微生物,C正确;纤维素酶对两

种底物水解作用的差异可能与底物和酶结合部位不同有关,D正确。

6.使用液体选择培养基培养纤维素分解菌的目的是( )

①用液体选择培养基可获得大量纤维素分解菌

②用液体培养基便于稀释涂布平板

③纤维素分解菌只能在液体培养基中生长

④用液体培养基可鉴别纤维素分解菌

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

解析:选 A 使用液体选择培养基培养纤维素分解菌,一方面可以获得大量

纤维素分解菌,另一方面便于稀释涂布平板。纤维素分解菌也可以在固体培养基

上生长;鉴别纤维素分解菌使用的是固体培养基。

7.纤维素酶的测定方法一般是( )

A.对纤维素进行定量测定

B.对纤维素酶分解纤维素后所产生的葡萄糖进行定量测定

C.对纤维素酶分解纤维素后所产生的纤维二糖进行定量测定

D.对纤维素分解菌进行定量测定

解析:选 B 纤维素酶的测定方法一般是对纤维素酶分解滤纸等纤维素后所

产生的葡萄糖进行定量测定。

8.下列有关纤维素分解菌分离实验的说法,不正确的是( )

A.刚果红不能与纤维素水解后的纤维二糖和葡萄糖形成红色复合物

B.在用刚果红染色时既可以先培养微生物再加入刚果红,也可以在倒平板

时直接加入

C.该实验需用到选择培养基和鉴别培养基

D.在用刚果红染色过程中,若将微生物培养在事先加入刚果红的培养基上,

则出现透明圈的菌落一定为所需菌种

解析:选 D 刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被纤维素酶分

解成纤维二糖和葡萄糖后,红色复合物无法形成,A正确;刚果红染色有两种方

法,一种是先培养微生物再加入刚果红,另一种是在倒平板时就将刚果红染液加

入培养基中,然后再培养微生物,B正确;该实验富集纤维素分解菌时需要选择

培养基,筛选时需要鉴别培养基,C正确;有些微生物具有降解色素的能力,它

们在长时间的培养过程中会降解刚果红而形成明显的透明圈,因此出现透明圈的

菌落不一定为所需菌落,D错误。

9.为了从牛的瘤胃中分离出能够分解纤维素的微生物,下列实验操作及叙

述,不科学的是( )

A.在富含纤维素的培养基上长出的菌落即为纤维素分解菌

B.将培养基和实验器材进行严格的消毒灭菌

C.将提取的胃液进行系列稀释后接种培养

D.接种后在适宜温度和无氧条件下培养

解析:选 A 纤维素分解菌的选择培养基中除富含纤维素外还含有酵母膏和

水解酪素等成分,因此纤维素分解菌在富含纤维素的培养基上能够形成生长优

势,但并不是只允许纤维素分解菌生长,因此还需要利用刚果红染色法进行鉴别

培养,A项错误;培养基和实验器材消毒灭菌是为了防止杂菌污染,B项正确;

为了能够得到单细胞菌落,提取的胃液需先进行系列稀释后再接种培养,C项正

确;牛胃的缺氧环境只能允许厌氧型的纤维素分解菌生长,因此培养牛胃中的纤

维素分解菌应提供适宜的温度和无氧环境,D项正确。

二、非选择题

10.如图为利用农作物秸秆生产燃料乙醇的工艺流程,请回答下列问题:

(1)过程①常加入能分解________的微生物,其作用是把秸秆颗粒分解,从

而产生____________。

(2)从土壤中获取①所需微生物的过程称为微生物的________,所用选择培

养基应以________为唯一碳源,并向培养基中加入________以筛选出所需菌种。

(3)酒精发酵常用的菌种是________,生产酒精阶段的必要条件是________。

在酸性条件下,可用________来检测发酵产物中是否有酒精产生。

解析:农作物秸秆中的主要成分是纤维素,因而需加入能分解纤维素的微生

物;纤维素最终被分解成葡萄糖。从土壤中获取纤维素分解菌的过程称为微生物

的分离,所用培养基中应以纤维素为唯一碳源,并向培养基中加入刚果红以筛选

出纤维素分解菌;酒精发酵常用的菌种是酵母菌,酒精是酵母菌进行无氧呼吸的

产物,因而生产酒精阶段应保证无氧条件,酒精的检验可用酸性重铬酸钾溶液进

行。

答案:(1)纤维素 葡萄糖 (2)分离 纤维素 刚果红

(3)酵母菌 无氧(或密闭、密封) 重铬酸钾

11.(2019·襄阳四中期末)某实验小组为了研究不同纤维素分解菌分解不同来

源纤维素的能力,以稻草粉、纤维素粉和滤纸浆为纤维素来源,研究了 A、B、

C、D四种纤维素分解菌,实验结果如表所示。请回答下列问题:

菌株

纤维素酶活性(相对值)

稻草粉 纤维素粉 滤纸浆

A 0.27 0.24 0.56

B 0.68 0.34 0.63

C 0.83 0.33 0.78

D 0.18 0.30 0.53

(1)实验室培养微生物的培养基的主要营养成分除了碳源外还有

____________,培养基灭菌的常用方法为____________。接种微生物的常用方法

有______________________________。

(2)实验室分离纤维素分解菌的培养基一般要加入________,该物质能和纤

维素形成红色复合物,当纤维素分解菌将纤维素分解后,红色复合物消失,形成

的____________的大小可作为判断纤维素酶活性大小的依据。

(3)通过实验数据可以得出的实验结论是

_________________________________________________________

_________________________________________________________。

分析表格可知,若要分解稻草粉中的纤维素,最好选择________菌株。

解析:(1)培养微生物的培养基中应含有的主要营养成分有碳源、氮源、水

和无机盐。对培养基灭菌常采用高压蒸汽灭菌法。平板划线法和稀释涂布平板法

是微生物接种常用的方法。(2)刚果红能与纤维素结合形成红色复合物,纤维素

被纤维素分解菌分解后,红色复合物消失,这样在菌落周围会形成透明圈。(3)

由表格可知,以稻草粉为纤维素来源时,纤维素分解菌株 C的纤维素酶活性最

高,因此要分解稻草粉中的纤维素,最好选择 C菌株。

答案:(1)氮源、水和无机盐 高压蒸汽灭菌法 平板划线法和稀释涂布平

板法 (2)刚果红 透明圈 (3)不同菌株对同一来源的纤维素的分解能力不一

样,同一菌株对不同来源的纤维素的分解能力也不一样 C

12.纤维素是地球上年产量巨大,但未能得到充分利用的物质,其中尤以农

作物秸秆为甚,我国年产约 6亿吨,对其研究利用的报道较多。能降解纤维素的

微生物种类很多,目前的研究以丝状真菌为主。请回答下列问题:

(1)食草动物能够消化食物的关键是体内存在能合成________酶的微生物,

能够降解纤维素,该酶是一种复合酶,它至少包括____________________。

(2)目前,研究者多利用以________为碳源的培养基从土壤中分离纤维素分

解菌。

(3)下图是工业上利用微生物由纤维素生产乙醇的基本工艺流程。

上述工艺流程中环节①需要的微生物大多分布在________的环境中。④过程

要注意对接种器材进行____________处理。

解析:(1)纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少包括三种组分,即 C1酶、

CX酶和葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖

分解成葡萄糖。正是在这三种酶的协同作用下,纤维素最终被水解成葡萄糖,为

微生物的生长提供营养,同样,也可以为人类所利用。(2)一般利用纤维素作为

唯一碳源的选择培养基分离纤维素分解菌。(3)能产纤维素酶的微生物应多分布

于富含纤维素的环境中,接种前要对接种器材进行灭菌处理。

答案:(1)纤维素 C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶(三种组分) (2)纤维素 (3)富

含纤维素 灭菌

13.(2019·郑州检测)富集培养是微生物学中最强有力的技术手段之一。主要

是指利用不同微生物间生命活动特点的不同,设定环境条件,使仅适应该条件的

微生物旺盛生长,从而使其在微生物群落中的数量大大增加,人们能够更容易地

从自然界中分离得到所需的特定微生物。富集条件可根据所需分离微生物的特

点,从物理、化学、生物及综合多个方面进行选择,如温度、pH、紫外线、高

压、光照、氧气、营养等。下图描述了采用富集方法从土壤中分离能降解酚类化

合物对羟基苯甲酸的微生物的实验过程。

(1)实验原理是_____________________________________________

_____________________________________________________________。

(2)本实验所需培养基为______________,碳源为______________。

(3)①~③重复培养的目的是

_________________________________________________________

_________________________________________________________。

(4)⑤的菌落中大部分是能降解________________的微生物。

(5)⑥为________组,⑦为________组,设置⑥的目的是

_________________________________________________________。

解析:本题通过从土壤中分离出能降解酚类化合物的微生物的过程,模拟教

材中纤维素分解菌的分离过程,其基本原理、操作过程及操作注意事项都和分离

纤维素分解菌类似。本实验所用培养基是以对羟基苯甲酸为唯一碳源的选择培养

基,培养的微生物是能降解对羟基苯甲酸的微生物。经过①②③的重复培养,增

大了分解对羟基苯甲酸微生物的比例。最后通过设立对照及单菌落挑取法将培养

基上的单菌落分别接种到含有对羟基苯甲酸及不含有该物质的培养基上,验证是

否得到了目的微生物。

答案:(1)利用以对羟基苯甲酸为唯一碳源的选择培养基,经富集培养,筛

选出能降解酚类化合物对羟基苯甲酸的微生物 (2)选择培养基 对羟基苯甲酸

(3)增大分解对羟基苯甲酸微生物的比例 (4)对羟基苯甲酸 (5)对照 实验 说

明通过富集培养的确得到了目的微生物

14.(2019·全国卷Ⅱ)物质W是一种含氮有机物,会污染土壤。W在培养基

中达到一定量时培养基表现为不透明。某研究小组欲从土壤中筛选出能降解W

的细菌(目标菌)。回答下列问题。

(1)要从土壤中分离目标菌,所用选择培养基中的氮源应该是________。

(2)在从土壤中分离目标菌的过程中,发现培养基上甲、乙两种细菌都能生

长并形成菌落(如图所示)。如果要得到目标菌,应该选择________菌落进一步纯

化。选择的依据是________________。

(3)土壤中的某些微生物可以利用空气中的氮气作为氮源,若要设计实验进

一步确定甲、乙菌能否利用空气中的氮气作为氮源,请简要写出实验思路、预期

结果和结论,即____________________________________________。

(4)该小组将人工合成的一段 DNA转入大肠杆菌,使大肠杆菌产生能降解W

的酶(酶 E)。为了比较酶 E与天然酶降解W能力的差异,该小组拟进行如下实验,

请完善相关内容。

①在含有一定浓度W的固体培养基上,A处滴加含有酶 E的缓冲液,B处

滴加含有相同浓度天然酶的缓冲液,C处滴加________,三处滴加量相同。

②一段时间后,测量透明圈的直径。若 C 处没有出现透明圈,说明

______________ ; 若 A 、 B 处 形 成 的 透 明 圈 直 径 大 小 相 近 , 说 明

__________________________________。

解析:(1)该研究小组的目标菌是能够降解物质W的细菌,而物质W是一种

含氮有机物,故可作选择培养基中的氮源。(2)研究小组的目标菌是能够降解物

质W的细菌,如图所示培养基中乙菌落的周围出现透明圈,说明乙菌落能够降

解物质W,故乙菌落为该小组的目标细菌。(3)若要设计实验确定目标菌能否利

用空气中的氮气作为氮源,应选用的选用不添加氮源的培养基,能够在无氮源的

培养基上生存的细菌便是目的细菌,故实验操作为:将甲、乙菌分别接种在无氮

源培养基上,若细菌能生长,则说明该细菌能利用空气中的氮气作为氮源。(4)①

实验应遵循单一变量原则,所以要在 C处滴加缓冲液,且保持滴加量相同用来

作为空白对照;②培养基中的透明圈表示物质W被降解的情况,若 C处不出现

透明圈,则说明缓冲液不能降解物质W;若 A、B处形成的透明圈直径大小相近,

说明物质W被降解的程度相近,即酶 E与天然酶降解物质W的能力相近。

答案:(1)W (2)乙 乙菌落周围出现透明圈,说明乙菌能降解W (3)将甲、

乙菌分别接种在无氮源培养基上,若细菌能生长,则说明该细菌能利用空气中的

氮气作为氮源 (4)①缓冲液 ②缓冲液不能降解W 酶 E与天然酶降解W的能

力相近