- 652.13 KB

- 2021-05-24 发布

第2讲 先秦时期的经济

一、发达的古代农业

1.农耕方式的发展

(1)刀耕火种:原始社会的人们用石刀、石斧砍树焚烧,用石犁翻土播种,依土地肥力变化而迁徙。

(2)石器锄耕:商周时期,出现青铜农具,但很少使用,主要工具仍是木制的耒耜和石锄、石犁。

(3)铁犁牛耕:春秋战国时期,铁犁牛耕耕作方式形成。

特别提示 犁最早出现于原始社会后期,其材料为石头,通过磨制而成。春秋战国时期的犁材料为铁,通过冶炼而成。

2.农业技术的进步

(1)商周时期:掌握开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害等技术。

(2)春秋战国:使用当时世界上最先进的垄作法。

(3)战国时期:李冰主持修建都江堰,郑国主持修建郑国渠。

3.农业经营模式的演变

(1)集体劳作:商周时期,生产力水平落后,土地归国家所有,劳动者在田间集体耕作。

(2)个体农耕(小农经济)

①原因:铁农具出现和牛耕推广,提高了社会生产力;封建土地私有制确立。

②特点:以家庭为单位,男耕女织、自给自足,是中国传统农业社会生产的基本模式。

③评价:小农经济下,农民具有一定的生产积极性,为农业的精耕细作做出贡献;农民负担沉重,而且十分脆弱。

疑难问答 问:自然经济、小农经济和自耕农经济是指同一种经济形态吗?为什么?

答:三者是不同的经济概念,但三者又有交集,都是生产力水平低下的产物。自然经济的本质属性是物质生产的自给自足,和商品经济相对立。小农经济的本质属性是家庭经营,经营规模狭小。自耕农经济是小农经济的重要组成部分,小农经济除包括自耕农经济外,还包括以租种地主土地为生的佃农经济。

4.土地制度的变革

(1)商周时期:实行井田制,实质是奴隶社会的土地国有制度。井田制下,土地不能随便买卖、

转让。西周后期,贵族间的土地买卖、转让现象出现,地权逐渐开始由王下移到贵族、平民。

(2)战国时期:商鞅变法时,废井田,开阡陌,从法律上肯定了土地的私人占有。

(3)土地兼并及影响

①土地高度集中是中国古代经济生活中普遍的现象,宋代以后尤其严重。土地私有制是造成土地兼并的根本原因。

②疯狂的土地兼并导致农耕生产秩序严重破坏,社会动荡不安。

③使“平均”口号成为中国传统社会经济意识中的重要内容。

5.沉重的赋税和力役

(1)赋税名目繁多,田亩税和人头税是主要形式。

(2)农户缴纳的赋税,是专制王朝财政收入的主要来源。

(3)徭役是强制民众承担的无偿劳动,多至农民无法忍受,以致引发社会动乱。

(4)赋税制度改革:春秋战国时期,劳役地租逐渐为实物地租所取代。公元前594年,鲁国实行初税亩;无论公田、私田一律征税,推动了土地私有制的发展。

6.租佃关系:战国时期,租佃关系产生。

归纳总结 小农经济的确立,推动了君主专制中央集权制度的形成,同时也使中国儒家思想很早就形成了“民本”意识。

二、手工业的兴起与发展

1.经营形态及特点

(1)官营手工业

①特点:政府直接经营,进行集中的大作坊生产;代表当时手工业的最高技术水平;产品不投放市场,主要满足皇帝、贵族和军队使用;冶金、制瓷、纺织等行业在世界上保持领先地位。

②局限:生产不计成本;技术发明和革新不能服务于社会;行业之间相互隔绝,新技术难以推广;具有封闭性,往往导致失传;匠户没有人身自由,其劳动创造性受到束缚。

(2)民营手工业:民间私人经营,主要生产供民间消费的产品。

(3)家庭手工业:农户的副业,产品用于交纳赋税和家庭消费,剩余部分作为商品出卖。

2.手工业部门与成就

(1)纺织业

①新石器时代,纺织技术已经萌芽,原料最初用的是麻和葛。

②商代有负责指导蚕桑生产的专职官员。

(2)冶铸业

①商周时期,黄河流域的青铜铸造工艺已达到很高的水平,作品多为礼制的象征,代表着权力和秩序。

②春秋晚期出现人工冶炼的铁器。

③战国中期后炼钢和淬火工艺有所发展。

(3)制陶业

原始时代的彩陶和龙山文化的蛋壳黑陶,工艺水平很高。

(4)制瓷业

①早期瓷器是一种釉陶,又称做原始青瓷。

②商代中期到东汉晚期,是陶发展到瓷的过渡阶段。

三、商业的发展

1.商业活动

(1)商代:职业商人和货币已经产生,商业初步发展。

(2)西周:实行“工商食官”,货币需求数量增加,骨贝和铜贝流通。

(3)春秋战国时期:商业繁荣;私营商业兴起,官营局面被打破;出现了许多强大经济实力的大商人和商业中心。

2.商业政策

(1)商周:国家采取鼓励政策,支持商业发展。

(2)战国:秦国商鞅变法时首倡“重农抑商”。

考点一 精耕细作与小农经济

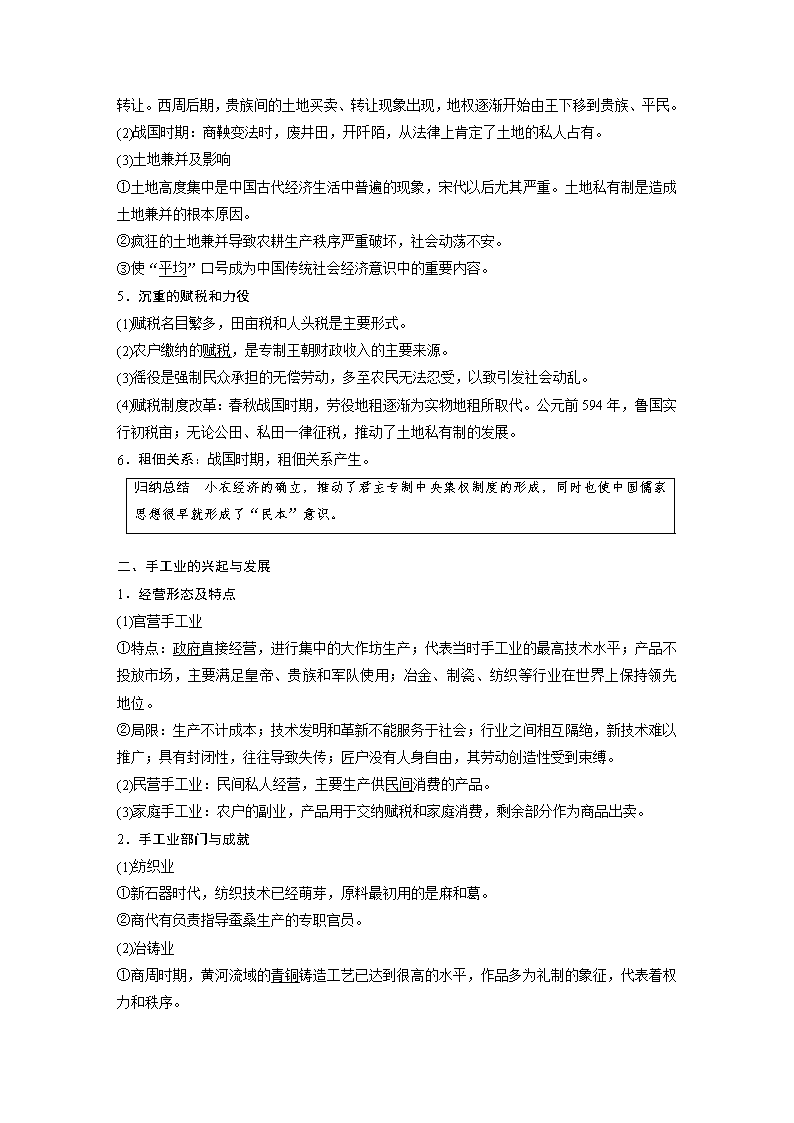

先秦时期的经济现象时空定位

1.小农经济的特点

(1)分散性:以家庭为生产、生活的基本单位。

(2)封闭性:农业和家庭手工业相结合,自给自足,市场交换少。

(3)落后性:注重精耕细作,但容易催生满足的社会心态和民族性格。

(4)脆弱性:由于天灾人祸的影响,小农很容易破产。

(5)保守性:相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

2.影响小农经济成长的因素

(1)有利因素

①生产工具的改进和使用:如铁农具、牛耕的普及。

②农民自身因素:拥有一定的生产资料,生产积极性高;努力提高耕作技术,尽可能提高单位面积产量。

③封建政府的扶植:采取重农政策,扶植小农经济。

(2)不利因素

①小农经济规模小和条件简陋,受到沉重的封建剥削,农业始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态。

②历代封建王朝后期,随着统治的腐败,每遇灾荒瘟疫,小农经济都面临着破产的危险。

分析下面的史料,论证“精耕细作是古代中国农业的显著特点”这一结论。

史料一 古代中国农业科技成就(部分)

时期

内容

备注

春秋

战国

牛耕、铁农具

都江堰、郑国渠

测知二十四节气

有利于安排农事

史料二 战国时《吕氏春秋》总结了利用土地的十大问题,内容涉及整地、用地、改土、耕作、保墒、除草、通风、生长、健壮、高产等方面,一一形成较为深刻的技术认识。

——李群《农业科技史》

论证:

答案 (1)耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统完善,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)改善农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气。

(4)总结农业生产经验,重视农时,总结推广农业生产经验。

考点二 先秦时期的手工业

1.古代中国手工业发展的特点

(1)历史悠久,源远流长。早在原始社会晚期,手工业就从农业中分离出来,成为独立的生产部门,持续不断地发展。

(2)手工业技术先进。中国古代手工业技术长期领先于世界,产品不仅供国内消费,而且很早就通过丝绸之路远销亚非欧国家。

(3)手工业生产部门不断增加,劳动分工越来越细。

(4)官营、民营、家庭手工业三种经营形态并存。官营手工业发达,长期占据统治地位,民营手工业到明中叶以后逐渐超过官营手工业占据主导地位。

(5)农业与手工业的发展紧密结合,手工业发展受农业生产的制约。

(6)手工业布局随经济重心南移发生相应变化。

(7)明中叶后,民营手工业中出现了资本主义雇佣劳动关系。

2.古代手工业的经营形态

经营形态

生产经营模式

产品及流向

流通方式

地位

官营手工业

由政府直接经营,进行集中的大作坊生产

主要生产武器和供皇室、贵族消费的日用品

不投放市场

直到明代前期,一直占据主导地位

私(民) 营手工业

民间私人经营

主要生产供民间消费的产品

投放市场

明中叶以后在一些部门占主导地位

家庭手工业

农业的一种副业

主要供自己消费和交纳赋税

剩余产品投放市场

稳定了小农经济,在近代破产

1.论从史出

战国时期民营手工业的区域性特点

史料 鲁人善织屦(麻、葛等制成的单鞋底),妻善织缟,而欲徙于越。或谓之曰:“子必穷矣。”鲁人曰:“何也?”曰:“屦为履之也,而越人跣(赤脚)行,缟为冠之也,而越人被发,以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得乎?”——韩非《韩非子·说林上》

结论 私营手工业由民间人士经营;产品投放市场 ;从业者可自由流动;可跨区域经营;关注市场的区域消费差别。

2.获取材料信息

要求:分析材料,从中归纳先秦官营手工业的特点。

材料一 论百工,审时事,辨功苦,尚完利,便备用,使雕琢文采不敢专造于家,工师之事也。

——《荀子·王制》

材料二 凡执技以事上者,祝、史、射、御、医、卜及百工,凡执技以事上者,不贰事,不移官。

——《礼记·王制》

主要信息:

答案 分类较细;官府严格控制;从业者专业生产;工艺精细。

1.从井田制到小农经济的变化

西周时期那种“千耦其耘”……的大规模集体耕作制……到秦汉,则以“一夫换五口,治田百亩”的小家庭耕作制为主。——《中华文化史》

发现问题 井田制不是小农经济。

命题角度 井田制与小农经济在生产方式上的主要差异。

2.小农经济的封闭性和稳固性

小农经济男耕女织的家庭生产方式,使自己所需要的两种必不可少的生活资料即衣、食得以自给自足,从而极大地减轻了对社会和外界的依赖,避免与社会过多联系。

——朱筱新《论中国古代小农经济的形成及特点》

发现问题 辩证认识“小农经济”的优劣。

命题角度 小农经济的特点;小农经济对社会进步的作用。

3.孟子理想中的小农社会

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。——孟轲《孟子·梁惠王上》

发现问题 不夺农时(勿夺其时)是孟子思想的核心价值。

命题角度 先秦时期的小农生活是否如孟子所说;“勿夺其时”反映了孟子的何种思想。

4.古代官营手工业的缺陷

它对市场经济的破坏作用是双重的,既把皇室官僚乃至政府工程所需产品排斥于市场之外,依靠直接劳役实行自给,同时也使民生日用商品带有浓厚的政治财政色彩,成为一种假性商品经济。——王家范

发现问题 材料反映出古代官营手工业的缺陷,是对教材内容的有益补充。

命题角度 古代官营手工业与商品经济的关系;评价中国古代的官营手工业。

5.古代中国手工业工艺的世代传习

官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。从元稹《织女词》中“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝主编《中国通史》第一卷

发现问题 中国古代手工业技术传承具有封闭性,这与小农经济有必然的联系。

命题角度 中国古代手工业发展的特点;中国古代手工业工艺世代传习的历史原因。

全国卷5年考题统计

时间

题号

时间

题号

2017

全国Ⅱ,24

2015

全国Ⅰ,24

1.命题点:古代中国小农经济的产生

(2015·课标全国Ⅰ,24)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说,一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用

D.阻碍了大土地所有制的成长

答案 A

解析 材料反映的信息是“一个农夫可以养活五口甚至九口人”,说明农业收益的增加促进了一家一户的个体小农经济的形成,故选A项。农业的发展是手工业和商业发展的基本条件,故B项错误;畜力与铁制农具的使用,能促进农业收益的增加,C项因果倒置,错误;农业收益的增加一定程度上促使地主兼并土地,促进封建大土地所有制的成长,D项错误。

2.命题点:春秋战国时期商品经济的发展

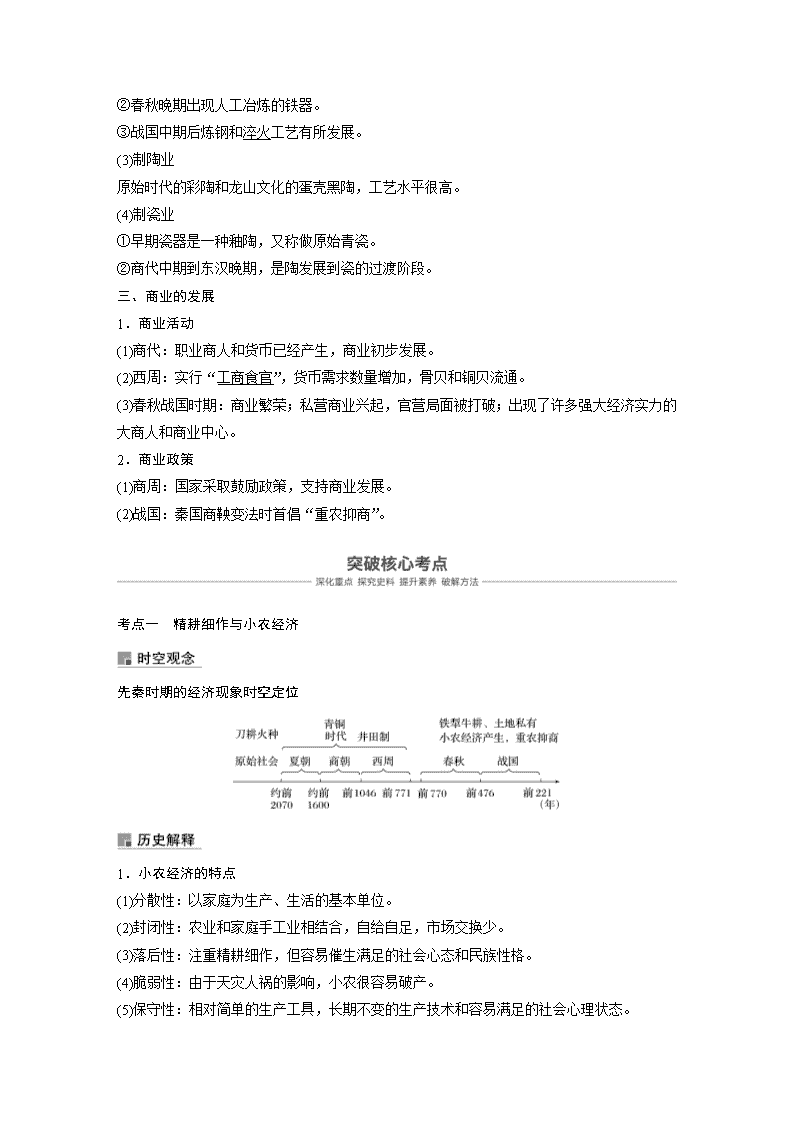

(2017·课标全国Ⅱ,24)下图为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了( )

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

答案 A

解析

从地图可以看出陶和曹鲁都位于山东,均为黄河中下游地区,农业发达,地理位置优越,故A项正确。争霸战争往往不利于经济交往,故B项错误;交通条件可以影响地方经济发展,而不可能“决定”,故C项错误;地图信息未体现城市规模与商业繁荣的关系,故D项不符合题意。

3.命题点:孟子和商鞅对农商的态度

(2014·天津文综,12,节选)阅读材料,回答问题。

材料一 孟子对于农商一列平视,从无重农抑商之主张。孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张,有此主张并实行此种政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

(1)指出材料一中孟子和商鞅对“农商”的态度。商鞅持此主张是基于什么认识?有何具体背景?

答案 (1)态度:孟子:农商平等;商鞅:重农抑商。

认识:农业是本业,商业是末业。

背景:当时商业与农业争夺劳动力,影响农业生产。

解析 第(1)问,结合材料分析孟子与商鞅的态度。材料“孟子对于农商一列平视……自商鞅。自此视农为‘本富’,商为‘末富’……”可知其态度是农商平等和重农抑商。联系当时的社会发展特点分析认识和背景。

1.命题点:中国农耕文明的历史遗存

位于石家庄滹沱河畔的南杨庄文化遗址迄今六千年左右,遗址内发现了粟和用来加工粮食的石磨盘、石磨棒,还发现了仿照家蚕蛹制作的陶蚕蛹和纺丝用的陶纺轮等。这说明当时滹沱河流域( )

A.原始农业、手工业发展

B.种植经济刚刚起步

C.“男耕女织”经济成型

D.已经注重精耕细作

答案 A

解析 材料中“迄今六千年左右”,说明处于原始时期,“粟”“纺丝用的陶纺轮等”说明原始农业、手工业有了一定发展,故A项正确。

2.命题点:土地价格与计量单位反映的经济现象

据西周青铜铭文记载,周王举行大阅一类典礼时,准备参加典礼的诸侯群臣都要觐见,觐璋是觐见时的必备物品,它的价格是贝币十八朋,折合十田。铭文中“田”被作为计量单位,并能与贝币进行折算,这说明当时( )

A.井田制制度逐步瓦解 B.分封制度走向崩溃

C.周天子权力的衰微 D.存在土地买卖现象

答案 D

解析 根据材料可知,“田”作为价格的计量单位,并能与贝币进行折算,这反映出“田”本身是有价格的,说明西周时存在土地买卖的现象,故D项正确。本题易错选A项,注意材料时期为“西周”,是井田制鼎盛时期。

3.命题点:春秋时期的手工业工艺隐含的中国“工匠精神”

《考工记》关于制作合金成分的叙述如下图,《考工记》的这一记载能够说明春秋时期( )

A.青铜铸造技术的先进 B.铁器产品多样化

C.手工业生产规模庞大 D.冶铁技术水平高超

答案 A

解析 材料的核心信息:一是春秋时期的官方手工技术专著《考工记》,二是关于铜锡合金制作的工艺,不同比例配料制造不同的手工业产品,这是青铜铸造技术先进的表现,故答案为A项。材料不涉及铁器的内容,排除B、D两项;材料与手工业生产规模没有关系,排除C项。

课时作业

一、选择题

1.《易系辞》记载:“包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耜之利,以教天下,盖取诸益。”对该材料的解读不准确的是( )

A.说明了先民种植农作物的成功实践

B.耒耜是小农经济时代的生产工具

C.反映了“刀耕火种”原始耕作方式

D.生产工具尚处于石器、木器时代

答案 B

解析 材料中“神农氏作”,神农氏创制了原始农具耒耜,教导民众耕作,说明了先民种植农作物的成功实践,故A项正确,不符合题意;材料反映出原始农业中已经出现耒耜,而小农经济时代出现在春秋战国时期以后,故B项错误,符合题意;原始农业实行“刀耕火种”原始耕作方式,故C项正确,不符合题意;材料“斫木为耜,揉木为耒”,用木头制作耒耜,生产工具尚处于石器、木器时代,故D项正确,不符合题意。

2

.商周时期,土地归国家所有,贵族组织奴隶、平民进行农业生产;到了春秋战国时期,逐渐形成了男耕女织的小农经济。这两种耕作方式( )

A.都有利于调动劳动者的生产积极性

B.都引发了社会阶级关系的变动

C.都与当时的社会生产力水平相适应

D.都实行以家庭为单位的经营方式

答案 C

解析 商周时期,土地归国家所有,属于井田制,不能调动劳动者的生产积极性,故A项错误;商周时期井田制没有引发阶级关系变化,故B项错误;商周时期,生产力低下,实行井田制耕作方式,春秋战国时期,生产力发展,铁犁牛耕出现,小农经济发展,与当时的社会生产力水平相适应,故C项正确;前者属于集体劳作,后者属于以家庭为单位的经营方式,故D项错误。

3.(2017·安徽江南十校二模,25)下图可以用来说明( )

A.小农经济自给自足

B.传统农业精耕细作

C.中国农业独立发展

D.生产工具不断创新

答案 B

解析 仅材料图片这种现象不能说明其小农经济状态,故A项错误;通过在有限的土地上不断改进生产工具,属于古代农业的精耕细作,故B项正确;材料的牛播图描述的是一种生产状态,不能体现农业是否独立发展,故C项错误;图片显示的播种机器早在西汉时已经出现,后一直沿用,无法体现“不断创新”,故D项错误。

4.(2017·临汾三模,24)先秦著作《山海经·海内经》记载:“后稷(后稷是古代周族始祖)播百谷。稷之孙曰叔均,始作牛耕。”从考古发现来看,在河南、山西、江苏、浙江、上海、广西、内蒙古、吉林等省市出土了商周时期的石犁。这说明( )

A.历史记述的正误需要考古发现佐证

B.文献资料不能作为一手史料

C.商周时期我国就出现了铁犁牛耕

D.我国使用牛耕技术的历史久远

答案 D

解析 考古不是历史记述正误的唯一佐证标准,故A项错误;文献资料分为一手史料、二手史料,故B项错误;材料未体现铁犁的相关信息,故C项错误;材料“

稷之孙曰叔均,始作牛耕”“从考古发现来看……出土了商周时期的石犁”,都佐证了我国牛耕技术历史久远,故D项正确。

5.(2018·韶关一模,24)考古工作者在湖南、江西、河南、陕西、江苏等地区都陆续发现了许多春秋中后期的铁制农具,这表明当时( )

A.冶炼技术已较为成熟

B.冶铁业规模宏大

C.农业生产技术有较大提高

D.南北经济发展平衡

答案 C

解析 春秋中后期当时的冶炼技术刚刚起步,故A项错误;材料不能反映冶铁业规模宏大,故B项错误;春秋中后期在湖南、江西、河南、陕西、江苏等地区已经使用铁制农具,说明此时农业生产技术有较大提高(农业工具的改进),故C项正确;当时中国经济的重心在黄河流域,南北经济发展并不平衡,故D项错误。

6.“工之子恒为工。”《国语·齐语》;“工匠之子,莫不继事。”《荀子·儒效》;“工商皆为家传其业以求利。”这种古代手工业传承特点出现的根本原因( )

A.保护手工业发展和促进生产力进步的需要

B.我国古代手工业没有市场

C.小农经济的封闭性和狭隘性

D.确保官营手工业的垄断地位

答案 C

解析 “工之子恒为工”“工匠之子,莫不继事”和“工商皆为家传其业以求利”说明手工业传承的特点是家族内传承,家族内传承会导致技术的失传,不能保护手工业的发展和促进生产力进步,故A项错误;我国古代手工业没有市场与史实不符,故B项错误;古代手工业家族内传承特点出现的根本原因是经济上的原因,是由于小农经济的封闭性和狭隘性,故C项正确;官营手工业的垄断地位是由于官府特权,故D项错误。

7.(2017·赣州高三摸底,25)管仲被称为“商业经济的鼻祖”。他主张:“丹砂之穴不塞,则商贾不处。富者靡之,贫者为之”,下列选项最接近材料观点的是( )

A.“寓税于价” B.“俭则伤事”

C.工商皆本 D.统制经济

答案 B

解析 根据“富者靡之,贫者为之”可知管仲鼓励富人的消费以保证穷人有工作可做,这与“俭则伤事”相近,故B项正确。

二、非选择题

8.(2017·绵阳模拟,节选)中

国古代农耕文明取得巨大成就。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料

时间

生产工具

经营方式

农业技术

西周

耒、耜、、銍等,绝大部分用木石、兽骨和蚌壳制成

公社农民聚族而居,集体劳动,“春,令民毕出在野,冬则毕入于邑”

在耕作、灌溉、施肥、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识

战国

耒、耜、犁、锄、铫等铁制农具,牛耕推广

公社及其所有制即井田制度瓦解,小农经济盛行

深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都江堰等水利工程

——据白寿彝《中国通史》整理

依据材料,概括西周至战国时期农业发展的趋势,简要分析其影响。

答案 趋势:生产工具由原始农具发展为铁犁牛耕,生产力水平显著提高;经营方式由井田制下的集体劳动到战国小农户个体经营,封建生产关系形成并发展;农业技术进步,精耕细作。

影响:促进农业生产发展;推动奴隶社会向封建社会过渡转型。