- 668.00 KB

- 2024-05-14 发布

原电池

【巩固练习】

1.关于原电池的叙述中正确的是( )

A.构成原电池正极和负极的必须是两种不同金属

B.原电池是把化学能转变为电能的装置

C.原电池电解质溶液中阳离子向负极移动

D.原电池工作时,正极和负极上发生的都是氧化还原反应

2.如图所示,在铁圈和银圈的焊接处,用一根棉线将其悬在盛水的烧杯中,使之平衡;小心向烧杯中央滴入CuSO4溶液,片刻后可观察到的现象是( )

A.铁圈和银圈左右摇摆不定

B.铁圈和银圈保持平衡状态

C.铁圈向下倾斜,银圈向上倾斜

D.银圈向下倾斜,铁圈向上倾斜

3.将铝片和镁片用导线连接后插入盛有NaOH溶液的烧杯中组成原电池,下列说法正确的是( )

A.Mg为负极,有Mg(OH)2生成 B.铝为负极,有NaAlO2生成

C.镁为正极,镁片质量增加 D.铝为正极,铝片质量不变

4.某同学根据离子反应方程式2Fe3++Fe=3Fe2+来设计原电池。下列设计方案中可行的是( )

A.电极材料为铁和锌,电解质溶液为FeCl3溶液

B.电极材料为铁和石墨,电解质溶液为Fe(NO3)3溶液

C.电极材料为铁和石墨,电解质溶液为FeCl2溶液

D.电极材料为石墨,电解质溶液为FeCl3溶液

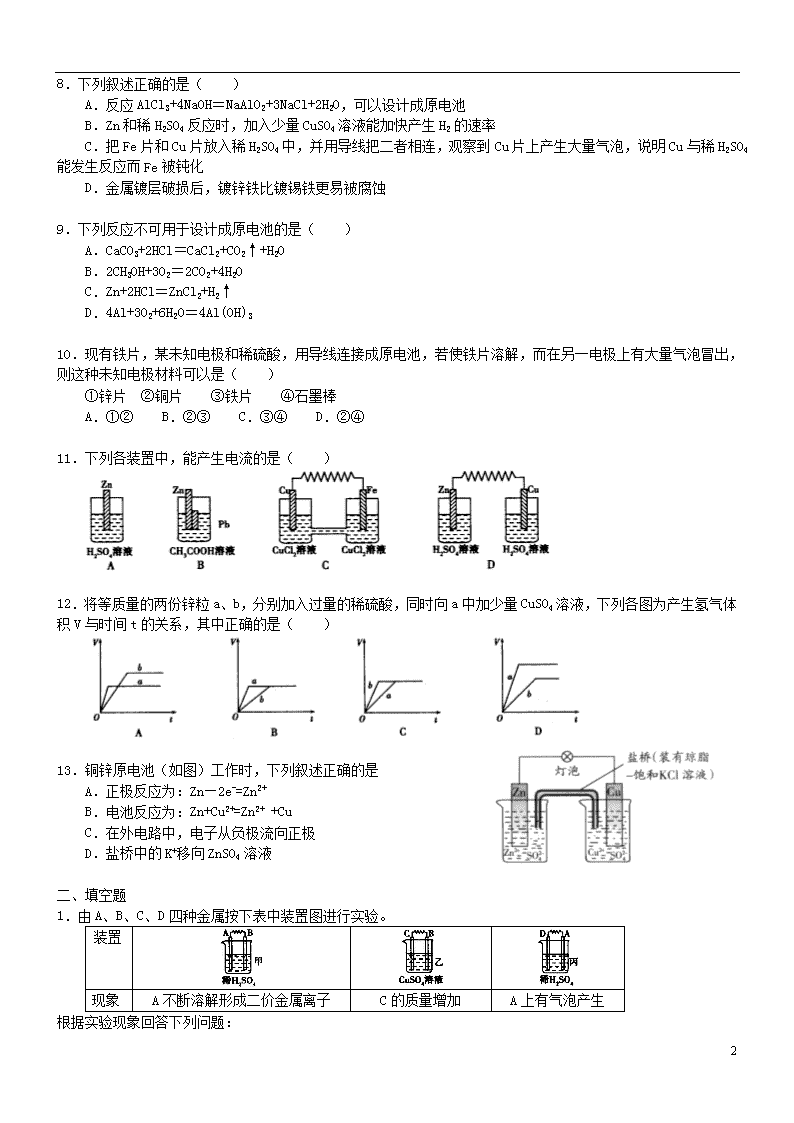

5.控制适合的条件,将反应2Fe3++2I-2Fe2++I2设计成如图4-1-2所示的原电池。下列判断不正确的是( )

A.反应开始时,乙中石墨电极上发生氧化反应

B.反应开始时,甲中石墨电极上Fe3+被还原

C.电流计读数为零时,反应达到化学平衡状态

D.电流计读数为零后,在甲中溶入FeCl2固体,乙中的石墨电极为负极

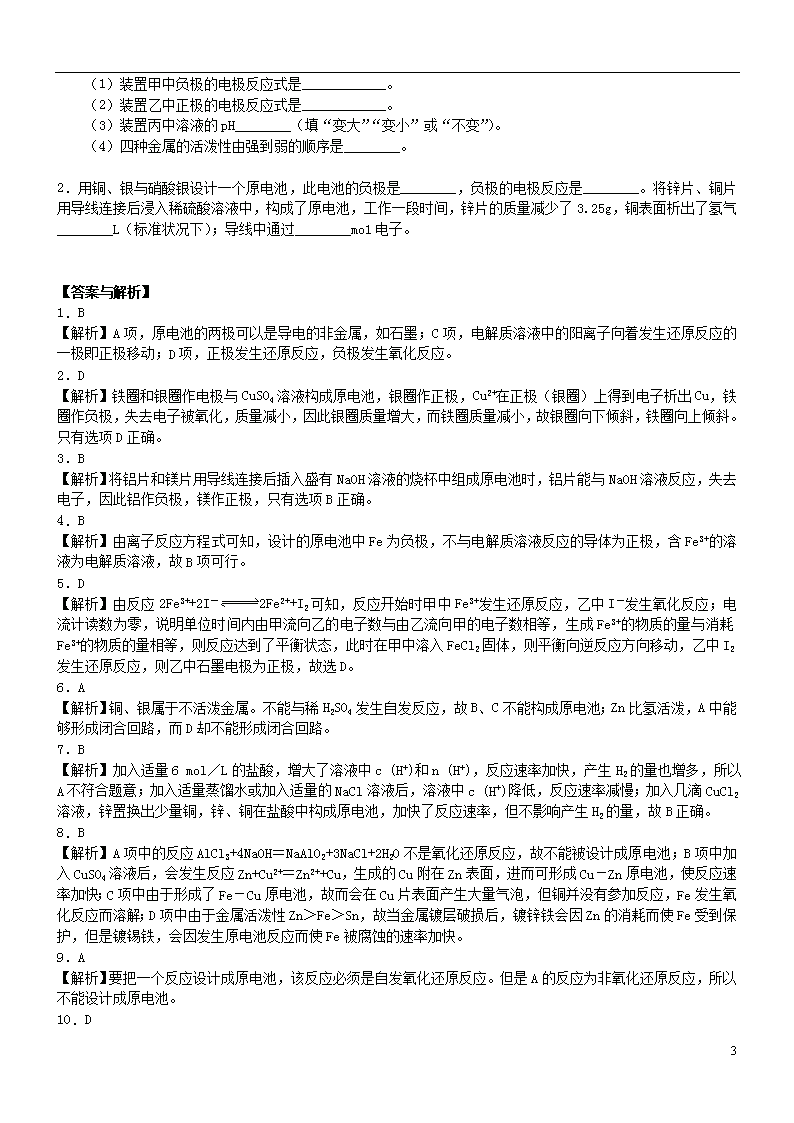

6.下列烧杯中盛放的都是稀H2SO4,在Cu电极上产生大量气泡的是( )

7.100 mL浓度为2 mol/L的盐酸跟过量的锌片反应,为加快反应速率,又不影响生成H2的总量,可采用的方法是( )

A.加入适量6 mol/L的盐酸 B.加入几滴CuCl2溶液

C.加入适量蒸馏水 D.加入适量的NaCl溶液

4

8.下列叙述正确的是( )

A.反应AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O,可以设计成原电池

B.Zn和稀H2SO4反应时,加入少量CuSO4溶液能加快产生H2的速率

C.把Fe片和Cu片放入稀H2SO4中,并用导线把二者相连,观察到Cu片上产生大量气泡,说明Cu与稀H2SO4能发生反应而Fe被钝化

D.金属镀层破损后,镀锌铁比镀锡铁更易被腐蚀

9.下列反应不可用于设计成原电池的是( )

A.CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O

B.2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O

C.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑

D.4Al+3O2+6H2O=4Al(OH)3

10.现有铁片,某未知电极和稀硫酸,用导线连接成原电池,若使铁片溶解,而在另一电极上有大量气泡冒出,则这种未知电极材料可以是( )

①锌片 ②铜片 ③铁片 ④石墨棒

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

11.下列各装置中,能产生电流的是( )

12.将等质量的两份锌粒a、b,分别加入过量的稀硫酸,同时向a中加少量CuSO4溶液,下列各图为产生氢气体积V与时间t的关系,其中正确的是( )

13.铜锌原电池(如图)工作时,下列叙述正确的是

A.正极反应为:Zn—2e-=Zn2+

B.电池反应为:Zn+Cu2+=Zn2+ +Cu

C.在外电路中,电子从负极流向正极

D.盐桥中的K+移向ZnSO4溶液

二、填空题

1.由A、B、C、D四种金属按下表中装置图进行实验。

装置

现象

A不断溶解形成二价金属离子

C的质量增加

A上有气泡产生

根据实验现象回答下列问题:

4

(1)装置甲中负极的电极反应式是____________。

(2)装置乙中正极的电极反应式是____________。

(3)装置丙中溶液的pH________(填“变大”“变小”或“不变”)。

(4)四种金属的活泼性由强到弱的顺序是________。

2.用铜、银与硝酸银设计一个原电池,此电池的负极是________,负极的电极反应是________。将锌片、铜片用导线连接后浸入稀硫酸溶液中,构成了原电池,工作一段时间,锌片的质量减少了3.25 g,铜表面析出了氢气________L(标准状况下);导线中通过________mo1电子。

【答案与解析】

1.B

【解析】A项,原电池的两极可以是导电的非金属,如石墨;C项,电解质溶液中的阳离子向着发生还原反应的一极即正极移动;D项,正极发生还原反应,负极发生氧化反应。

2.D

【解析】铁圈和银圈作电极与CuSO4溶液构成原电池,银圈作正极,Cu2+在正极(银圈)上得到电子析出Cu,铁圈作负极,失去电子被氧化,质量减小,因此银圈质量增大,而铁圈质量减小,故银圈向下倾斜,铁圈向上倾斜。只有选项D正确。

3.B

【解析】将铝片和镁片用导线连接后插入盛有NaOH溶液的烧杯中组成原电池时,铝片能与NaOH溶液反应,失去电子,因此铝作负极,镁作正极,只有选项B正确。

4.B

【解析】由离子反应方程式可知,设计的原电池中Fe为负极,不与电解质溶液反应的导体为正极,含Fe3+的溶液为电解质溶液,故B项可行。

5.D

【解析】由反应2Fe3++2I-2Fe2++I2可知,反应开始时甲中Fe3+发生还原反应,乙中I-发生氧化反应;电流计读数为零,说明单位时间内由甲流向乙的电子数与由乙流向甲的电子数相等,生成Fe3+的物质的量与消耗Fe3+的物质的量相等,则反应达到了平衡状态,此时在甲中溶入FeCl2固体,则平衡向逆反应方向移动,乙中I2发生还原反应,则乙中石墨电极为正极,故选D。

6.A

【解析】铜、银属于不活泼金属。不能与稀H2SO4发生自发反应,故B、C不能构成原电池;Zn比氢活泼,A中能够形成闭合回路,而D却不能形成闭合回路。

7.B

【解析】加入适量6 mol/L的盐酸,增大了溶液中c (H+)和n (H+),反应速率加快,产生H2的量也增多,所以A不符合题意;加入适量蒸馏水或加入适量的NaCl溶液后,溶液中c (H+)降低,反应速率减慢;加入几滴CuCl2溶液,锌置换出少量铜,锌、铜在盐酸中构成原电池,加快了反应速率,但不影响产生H2的量,故B正确。

8.B

【解析】A项中的反应AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O不是氧化还原反应,故不能被设计成原电池;B项中加入CuSO4溶液后,会发生反应Zn+Cu2+=Zn2++Cu,生成的Cu附在Zn表面,进而可形成Cu-Zn原电池,使反应速率加快;C项中由于形成了Fe-Cu原电池,故而会在Cu片表面产生大量气泡,但铜并没有参加反应,Fe发生氧化反应而溶解;D项中由于金属活泼性Zn>Fe>Sn,故当金属镀层破损后,镀锌铁会因Zn的消耗而使Fe受到保护,但是镀锡铁,会因发生原电池反应而使Fe被腐蚀的速率加快。

9.A

【解析】要把一个反应设计成原电池,该反应必须是自发氧化还原反应。但是A的反应为非氧化还原反应,所以不能设计成原电池。

10.D

4

【解析】若使铁片溶解,而在另一电极上有大量气泡冒出,则未知电极应为原电池的正极,其活泼性应比铁差。

11.BC 装置中有电流产生,装置必须组成原电池,由原电池构成条件:①电解质溶液;②两个电极;③形成闭合回路,可知B、C两装置为原电池。

12.A

【解析】向a中加入少量的CuSO4溶液,则有Zn+Cu2+=Zn2++Cu,消耗一部分Zn而使产生的H2总量减少,但生成的Cu附于Zn表面上形成Cu-Zn原电池,加快了反应速率,因此曲线a的斜率大于曲线b的斜率。

13.BC

【解析】Zn是负极,故A错;

电池总反应和没有形成原电池的氧化还原反应相同,故B正确;

根据闭合回路的电流方向,在外电路中,电子由负极流向正极,故C正确;

在溶液中,阳离子往正极移动,故D错误。

二、填空题

1.(1)A-2e-=A2+ (2)Cu2++2e-=Cu (3)变大 (4)D>A>B>C

【解析】装置甲、乙、丙均为原电池。依据原电池原理,甲中A不断溶解,则A为负极、B为正极,活泼性A>B;乙中C极质量增加,即析出Cu,则B为负极,活泼性B>C;丙中A上有气体即H2产生,则A为正极,活泼性D>A,随着溶液中H+的消耗,溶液的pH变大。

2.铜(或Cu) Cu-2e-=Cu2+ 1.12 0.100

【解析】在铜银原电池中,Cu比Ag活泼,是原电池的负极,负极反应为:Cu-2e-=Cu2+。

锌铜原电池的电池反应为:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑ ~ 2e-

65 g 22.4 L 2 mol

3.25 g V (H2) n (e-)

,

。

4