- 4.27 MB

- 2021-05-29 发布

学习目标

:

1.

掌握散文运用的主要表达技巧,最好利用所学做一个知识框架图,形成知识网络。

2.

总结本考点的常见题型,形成基本答题模式,提高规范答题的能力。

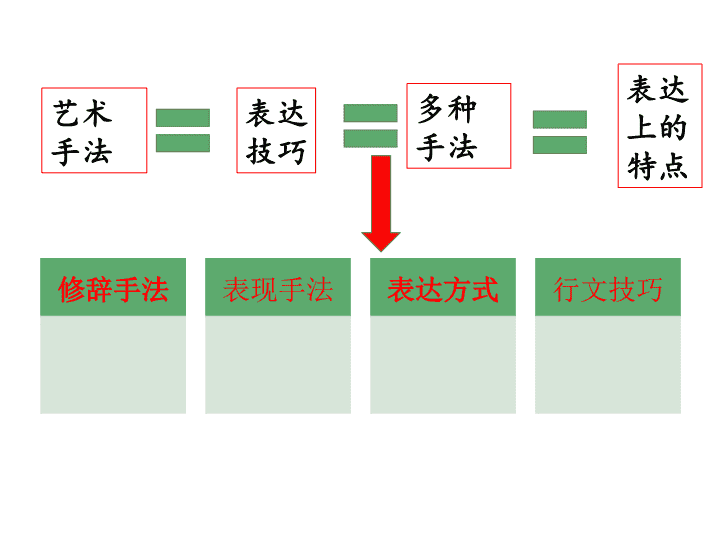

艺术手法

多种手法

表达上的特点

修辞手法

表现手法

表达方式

行文技巧

表达

技巧

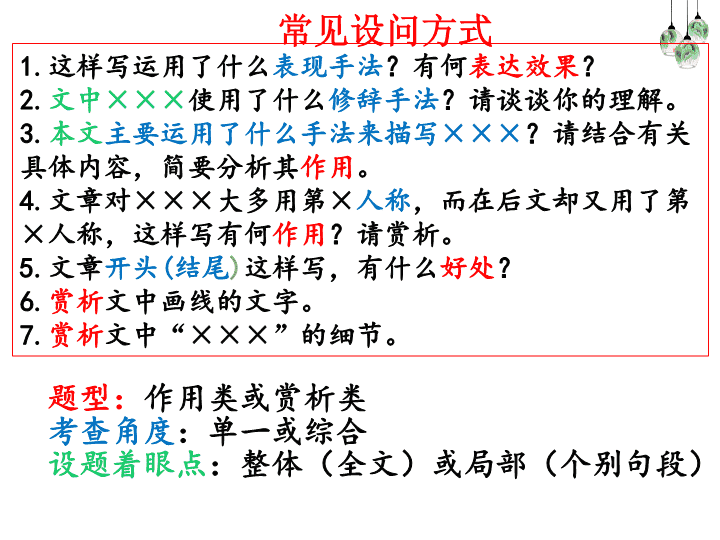

常见设问方式

题型:

作用类或赏析类

考查角度

:单一或综合

1.

这样写运用了什么

表现手法

?有何

表达效果

?

2.

文中

×××

使用了什么

修辞手法

?请谈谈你的理解。

3.

本文

主要运用了什么手法来描写

×××

?请结合有关具体内容,简要分析其

作用

。

4.

文章对

×××

大多用第

×

人称

,而在后文却又用了第

×

人称,这样写有何

作用

?请赏析。

5.

文章

开头

(

结尾

)

这样写,有什么

好处

?

6.

赏析

文中画线的文字。

7.

赏析

文中“

×××

”的细节。

设题着眼点

:整体(全文)或局部(个别句段)

辞格

作用

比喻

化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

比拟

使被描摹的物或人生动形象,表达亲切,有情趣,给人以鲜明深刻的形象。

借代

以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。

夸张

突出事物的本质和特征,给人以启示;表达感情更强烈;增强语言的生动性和感染力。

对偶

在形式上,结构整齐,节奏感强,有音乐美,便于吟诵;在内容上,或两两对比,或两两补充。使表达更集中、凝练而又比照鲜明。

排比

能强烈表达思想感情。议论,能增加语势,说理更透彻;抒情,可淋漓尽致 。

反复

多次强调,给人以深刻的印象,感染力强。

反问

加强语气,加重语言力量,激发读者感情,给人深刻印象。

使描写形象生动。

使语言的形式更加优美,富于节奏与韵律美。

(抒情)强化某种情感。

(一)修辞及效果:

知识储备

比拟

就是通过想象把物当作人来写,或把人当作物来写,或把甲物当作乙物来写,一般可以分为两类,即

拟人和拟物

。

1.

我到了自家的房外,我的母亲早已迎着出来了,接着便

飞出

了八岁的侄儿宏儿。(鲁迅《故乡》)

2.

有几个地方我以前常去的,像阳明山的白云山庄,叫一壶兰花茶,俯望着台北盆地里

堆叠着的高楼与人欲

,自己饮着茶,可以品到茶中有清欢。(林清玄《清欢》)

层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

——

朱自清《荷塘月色》

【链接课内】

请从

修辞角度赏析

下面的句子。

本段运用了

拟人、比喻、排比、通感

的修辞手法,(

手法

)极其形象、真切地描写了荷花的形态、清香,(

内容

)尽情展现了月光下的荷花之美。(

效果

)

排比、

比喻

通感

拟人

(二)表现手法

:

表现手法

主要效果

象征

把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,还可使要表达的意思含蓄、深刻。

渲染

常表现为对环境或次要形象(或人物)进行浓墨重彩的描写来突出主要表达对象。为下文的主要形象的出场制造烘托效果。也常说成

“

衬托

”

。(为

……

作铺垫,营造

……

氛围。)

对比

在两种互相对立事物或同一事物的两个不同方面放在一起互相比较,比较中突出主体,凸显正面,使形象鲜明。

和衬托相比,对比没有主次。

衬托

分为正衬和反衬,突出所要表现的事物特点,强化思想感情。

与对比相较,有主次之分。

联想想象

联想,是由一事物想到另一事物的心理过程;想象,是在原有感性形象的基础上创造出新形象的过程。可使文章内容更丰富,形象更丰满、生动。

抑扬

为褒先贬,为损先扬,形成鲜明对照和强烈反差,收到特殊效果。

点面结合

文章结构中叙写事件全过程是“面”,重点写某一特殊情节或细节是“点”。能反映出事物的全貌,突出重点,表达事件的普遍意义和特殊意义。

以小见大

抓住最能体现大主题的、看似平凡细小却包含典型意义和生活哲理的小事件来叙写,感人且具有社会意义。

补充

托物言志、虚实结合(游记散文尤为突出)、动静结合等

知识储备

【链接课内】

1.

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

2.

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

——

郁达夫《故都的秋》

答案:江南之秋,只能使人“感到一点点清凉,使人赏玩不到十足”,相比之下,北国之秋“却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,北国之秋更切合作者的心境。所以说作者写南国之秋,主要是与北国之秋作

对比

,突出作者对北国之秋的热爱、赞美和眷恋。

本文题目是“故都的秋”,但文中写“南国之秋”有什么作用?

【链接课内】

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

——

朱自清《荷塘月色》

文中写树上的蝉声与水里的蛙声有什么作用?

[答案] 用“热闹”的蝉声和蛙声来

反衬

环境的幽静和自己难以排解的苦闷。

(写两面,但是是为了突出其中一面)

【链接高考】

赏析

文中画线句子的

表现手法与表达效果

.(4分)

(2015·

高考山东卷

《四堡雕版》

)

(1)心里一团如花似锦的猜想,在四堡灰飞烟灭。(2分)

(2)历史走得太远了,连背影都看不到。(2分)

(1)心里一团如花似锦的猜想,在四堡灰飞烟灭。(2分)

对比、比喻

.将对四堡雕版文化繁盛状况的美好想象

比喻

为“花”“锦”,又将美好想象的破灭比喻为“灰飞烟灭”,二者

对比

,突出对四堡雕版现状的失望。

温馨提示:表现手法有广义和狭义之分。

狭义的只指表格所列手法,广义的包括修辞手法。

高考试题一般使用狭义概念,如需要可按先狭后广的步骤思考,即

先考虑狭义的手法,再考虑修辞手法。

(2)历史走得太远了,连背影也看不到。(2分)

⑤

倘若留意

,那又细又弯高高翘起的檐角,鸟儿一样轻灵的木雕斗拱,敷彩的砖雕,带着画痕的粉墙,

还残存一些历史的优雅

。

但

挤在这老宅子里生活的

人们,对此早已视而不见

。

历史走得太远了,连背影也看不到。

高大的墙体全都

糟朽

,表面

剥落

,砖块

粉化

;地面的砖板至少在半个世纪前就

全被踩碎

了;门窗

支离破碎

,或者早已

不伦不类地更换一新

;杂物

堆满

所有角落,荒草野蔓

纠缠其间

。

唯一

可以

见证

这里曾是印务的,是一些院子中央摆着的一种沉重的

石缸

。它是由整块请市调出,岁月把它磨光。

当年

的印房用它来贮墨,

如今

里边堆着煤块或菜,上边盖着木板;

有的弃而不用

,积着半缸发黑和泛臭的雨水。

拟人

。化抽象为具象,生动地表现时间过去久远,四堡雕版印刷业盛况不再,寄寓了作者的惋惜和对当地雕版文化的追怀。

【链接高考】

文章第

④

段运用了

多种手法

,表达了作者对老腔的感受。请结合具体语句加以赏析。

(

6

分)(

2016·

高考北京卷《白鹿原上奏响一支老腔》)

我在这腔调里沉迷且

陷入遐想

,这

是

发自雄浑的关中大地深处的声响,抑或

是

渭水波浪的涛声,也

像是

骤雨拍击无边秋禾的啸响,亦不无

知时节的好雨

润泽秦川初春返青麦苗的

细近于无的柔声

,甚至

让我想到

柴烟弥漫的村巷里牛哞马叫的声音

……

联想

排比、

比喻

化用古诗词或引用

参考答案:

①

联想。

从老腔的腔调联想到关中大地特有的生活,

(

解说

)

点出了

老腔源于关中大地、具有浓厚乡土气息的

特点

。

(

作用

)

②比喻。

将老腔的腔调比喻为骤雨拍击秋禾的啸响、雨润麦苗的柔声等,

(

解说

)

既写出了老腔的雄浑奔放,又写出了婉约平和,

(

特点

)

将抽象的感觉化为形象的画面,生动地写出了老腔给作者带来的感受

(

表达效果

)

。

③排比。

几个句子构成排比,

(

解说

)

强化了作者自己聆听老腔时的内心感受。

(

作用

)

④化用古诗句。

如“好雨知时节,当春乃发生”“随风潜入夜,润物细无声”“暧暧远人村,依依墟烟”“斜阳照墟落,穷巷牛羊归”等,

(

解说

)

丰富了作品的文学意蕴

(

表达效果

)

。

(一点

1

分,任意答对

3

点满分)

(三)表达方式:

表达方式

主要效果

描

写

正面描写

浓墨重彩的描绘能感染读者。

侧面描写

通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出。

细节描写

使人物形象丰满,增强感染力。

白描

不设喻,少修饰,不用华丽的词藻,以最经济最减省的笔墨勾勒鲜明的形象。它往往起到寥寥几笔就能突出人、物神韵的效果。

选取典型性代表性事物,多感官角度(

形声色、视听触嗅味觉)

多角度描写(空间变化:高低、远近、上下、点面;时间角度:季节转换)

动静结合、以动衬静、虚实结合、正侧结合、色彩对比的角度

记

叙

叙述方式

插叙

:

对主要情节或中心事件做必要的铺垫照应,使情节更加完整、结构更加严密,内容更加充实丰满。

倒叙:设置悬念,激发读者兴趣,取得先声夺人的表达效果。

叙述人称

第一人称:亲切自然,能自由地表达感情。

第二人称:能增强抒情性和亲切感。

第三人称:不受时空限制。

议论

在开头或结尾往往是文章的主旨;在中间常起过渡、引出主旨的作用。

知识储备

抒情

直抒胸臆、间接抒情

审清题意

:所谓

侧面描写

,是指通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。本文中多处

通过他人的反映来表现老腔演奏的艺术影响力和震撼力,

答题时只需找出两处并进行分析即可。

文中运用了

侧面描写

的手法来表现老腔的艺术魅力。请举

两例

并加以分析。

(

2016·

高考北京卷《白鹿原上奏响一支老腔》)

【链接高考】

开幕演出前的等待中,

作曲家赵季平

也来了,打过招呼握过手,他在我旁边落座。屁股刚挨着椅子,他忽然站起,匆匆离席赶到舞台左侧的台下,和蹲在那儿的一位白头发白眉毛的老汉握手拍肩,

异常热乎

,又与白发白眉老汉周围的一群人逐个

握手问好

,想必是打过交道的熟人了赵季平重新归位坐定,

便很郑重地对我介绍说

,这是华阴县的老腔演出班社,

老腔是很了不得的一种唱法,

尤其是那个白眉老汉……老腔能得到赵季平的赏识,我对老腔便刮目相看了。

在我陷入那种拉开间距的纯粹品赏的意境时,

节目主持人濮存昕

却做出了一个令全场哗然的非常举动,他由台角的主持人位置快步走到台前,从正在吼唱的演员手中

夺下长条板凳,

又从他高举着的右手中

夺取木砖

,

自己在长条板凳上猛砸起来,接着扬起木砖,高声吼唱。

台下观众

便爆出

掌声

……

那掌声又骤然爆响,有人接连用关中土语高声

喝彩

,“美得很!”“太斩劲了!”

……

短暂的静默之后,掌声和欢呼声骤然爆响,经久不息……观众席顿时

沸腾

起来。

观众

:

观众在看老腔表演过程中经久不息的掌声与喝彩声,表现了老腔演出带给观众的精神享受。

赵季平:

著名作曲家与老腔演员很熟悉,并给予老腔高度的评价,写出了老腔的艺

术价值。

濮存昕

:

节目主持人出人意料地走到台前击凳高吼,融入表演,突出了老腔的感染力和震撼力。

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的

态度

?请结合全文进行分析。(6分)(

2017

年全国卷二《窗子以外》)

【链接高考】

《窗子以外》林徽因

话从哪里说起?等到

你

要说话,什么话都是那样渺茫地找不到个源头。

此刻,就在

我

眼帘底下坐着,是四个乡下人的背影:一个头上包着黯黑的白布,两个褪色的蓝布,又一个光头。他们支起膝盖,半蹲半坐的,在溪沿的短墙上休息。每人手里一件简单的东西:一个是白木棒,一个篮子,那两个在树荫底下我看不清楚。无疑地他们已经走了许多路,再过一刻,抽完一筒旱烟以后,是还要走许多路的。兰花烟的香味频频随着微风,袭到

我

官觉上来,模糊中还有几段山西梆子的声调,虽然他们坐的地方是在我廊子的铁纱窗以外。

【链接高考】

永远是窗子以外,不是铁纱窗就是玻璃窗,总而言之,窗子以外!

④

所有的活动的颜色、声音、生的滋味,全在那里的,你并不是不能看到,只不过是永远地在你窗子以外罢了。

多少百里的平原土地,多少区域的起伏的山峦,昨天由窗子外映进你的眼帘,那是多少生命日夜在活动着的所在;每一根青的什么麦黍,都有人流过汗;每一粒黄的什么米粟,都有人吃去;其间还有的是周折,是热闹,是紧张!可是

你

则并不一定能看见,因为那所有的周折,热闹,紧张,全都在

你

窗子以外展演着。

⑤

在家里罢

,

你

坐在书房里,窗子以外的景物本就有限。

那里两树马缨,几棵丁香;榆叶梅横出疯长的一大枝;海棠因为缺乏阳光,每年只开个两三朵——叶子上满是虫蚁吃的创痕,还卷着一点焦黄的边;廊子幽秀地开着扇子式,六边形的格子窗,透过外院的日光,外院的杂音。什么送煤的来了,偶然你看到一个两个被煤炭染成黔黑的脸;什么米送到了,一个人掮着一大口袋在背上,慢慢踱过屏门;还有自来水,电灯、电话公司来收账的,胸口斜挂着皮口袋,手里推着一辆自行车;更有时厨子来个朋友了,满脸的笑容,“好呀,好呀,”地走进门房;什么赵妈的

丈夫来拿钱了,那是每月一号一点都不差的,早来了

你

就听到两个人唧唧哝哝争吵的声浪。

那里不是没有颜色、声音、生的一切活动,只是他们和你总隔个窗子,——扇子式的,六边形的,纱的,玻璃的!

⑥

你

气闷了,把笔一搁说,这叫做什么生活!检点行装说,走了,走了,这沉闷没有生气的生活,实在受不了,我要换个样子过活去。

健康的旅行既可以看看山水古刹的名胜,又可以知道点内地纯朴的人情风俗。走了,走了,天气还不算太坏,就是走他一个月六礼拜也是值得的。

⑦

没想到不管

你

走到那里

,

你

永远免不了坐在窗子以内的。

不错,许多时髦的学者常常骄傲地带上“考察”的神气,架上科学的眼镜,偶然走到

哪里一个陌生的地方瞭望,

但那无形中的窗子是仍然存在的。

(以窗内的学者为例,“时髦”,外在与窗外人格格不入;“骄傲”,内在与窗外人也非一类。走不出自我的限制)

不信,

你

检查他们的行李,有谁不带着罐头食品,帆布床,以及别的证明你还在

你

窗子以内的种种零星用品,

你

再摸一摸他们的皮包,那里短不了有些钞票;一到一个地方,

你

有的是一个提梁的小小世界。(

如同套子,无形而牢靠

)不管

你

的窗子朝向哪里望,所看到的多半则仍是在你窗子以外,隔层玻璃,或是铁纱!

隐隐约约你看到一些颜色,听到一些声音,如果你私下满足了,那也没有什么,只是千万别高兴起说什么接触了,认识了若干事物人情,天知道那是罪过!

(

两个世界的隔阂既是由客观环境造成的,更是人为的自我限定。表达了对这种做法的否定和批判,这种自我剖析的精神很可贵。

)

【链接高考】

作者交替使用“你”和“我”两个不同的人称,其中蕴涵着怎样的

态度

?请结合全文进行分析。(6分)

①人称灵活变换使用,使行文更自由流畅,思维不受阻碍。

②以拉家常的口吻娓娓道来,更显亲切,拉近与读者的距离。

使读者体会到作者真诚的态度,增加了内容的可信度。

人称转换的作用

×

分析:

本文人称转换自如,看似随意,其实与作者的情感变化息息相关。作者一开始只是写自己眼前的窗子及窗外的景象,后来推己及人,想到大多数人其实都是被禁锢在窗子里的,因此人称由我换成了你,含有冷静审视之意;最后一段,揭露有些人装腔作势的嘴脸,其实也蕴含着自己对现实的观照与理解,这里虽然用第二人称,但作者也将自己带入其中,两种人称合二为一,表达了作者自嘲的态度和对那些时髦的学者的讽刺。

答案:①转“我”为“你”,“你”成为自然观察与描写的对象,蕴含着作者

冷静审视

的态度;②使用“你”的同时,又使用了“我”,蕴含着作者的

自嘲与反思

。

【链接高考】

(四)行文技巧

行文技巧

=

构思特点(技巧)

=

结构特点

=

谋篇布局特点(技巧)

≠行文思路

具体包括

:

由实到虚,由感性到理性,由点到面,线索设置,开门见山、 卒章显志、以景结情,过渡照应,前呼后应,首尾呼应、设置悬念,制造波澜、巧设铺垫、层层深入等。

知识储备

【链接高考】

最后一段:

回到城里看到的更多是与园林建筑相匹配的纤纤细竹,优雅而有骨感。进入古色古香的庭院,玩味钟鼎彝器、瓦甓青花,又翻动图籍残纸。忽然有一缕淡淡的流逝感浮了上来——日子是越发小巧婉约起来了。算算此时,是农历的六月七月之交,时晴时雨,山野在潮湿中,无数的竹鞭在奋力吮吸,竹节争先向上,风雅鼓荡,场面奇崛,整座山岭充盈着大气与生机,让热烈的阳光照彻。(

2017

天津卷《挺拔之姿》)

赏析文章末段的文字。(5分)

①

想象

山野里竹子生机勃发,与城市里竹子的优雅纤细形成

对比

。(

表现手法

)

②赞美了竹子争先向上的顽强生命力,

给读者更深广的思考空间。(

内容

+

读者

)

③

照应前文

,

以景收束全篇

,增强了抒情性。(

行文技巧

)(从语言角度赏析也可得分)

分析

:赏析文章的句子或段落,首先要找出句子或段落在文本中的位置。这一题目标很明确,即赏析文章末段的文字,答题时不仅要赏析段落的内容、手法,还有分析它作为文本结尾段的技巧、作用。

课堂小结

1.

我们从四个方面(修辞、表现手法、表达方

式、行文技巧)学习了散文的表达技巧,希望

同学们判断技巧能够准确、全面。

2.

我们强化了审题意识,审准答题角度,有效作答。

3.

我们也明确了答题步骤:

明确手法

+

解说分析

+

表达效果。

作业:

1.

制作散文表达技巧知识框架图。

2.

完成课后练习。

相关文档

- 高考地理总复习专题4地表形态的塑2021-05-29 01:08:2319页

- 专题33 通电导线在安培力作用下的2021-05-29 01:07:0613页

- 考点42+圆锥曲线中的综合性问题-202021-05-29 01:06:3118页

- 备战2020年高考历史一轮复习 第十2021-05-29 01:05:469页

- 安徽凤阳艺荣高考补习学校2013届第2021-05-29 01:01:354页

- 2020版高考生物二轮专题复习 加试2021-05-29 01:00:394页

- 天津高考英语词汇2021-05-29 01:00:0776页

- 考点66+书面表达电子邮件-高考全攻2021-05-29 00:57:5613页

- 高考地理一轮全程复习方略高效演练2021-05-29 00:57:144页

- 2020版高考历史二轮专题复习专题82021-05-29 00:56:2818页