- 634.00 KB

- 2021-05-26 发布

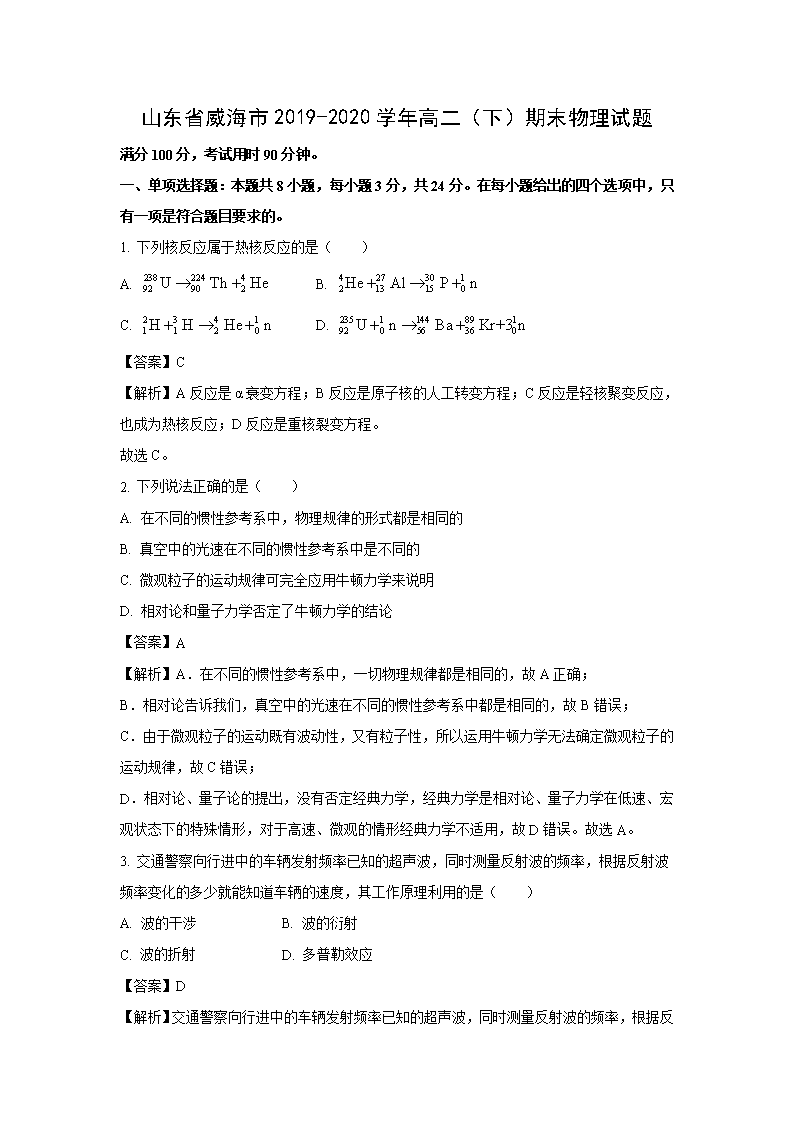

山东省威海市2019-2020学年高二(下)期末物理试题

满分100分,考试用时90分钟。

一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 下列核反应属于热核反应的是( )

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】A反应是α衰变方程;B反应是原子核的人工转变方程;C反应是轻核聚变反应,也成为热核反应;D反应是重核裂变方程。

故选C。

2. 下列说法正确的是( )

A. 在不同的惯性参考系中,物理规律的形式都是相同的

B. 真空中的光速在不同的惯性参考系中是不同的

C. 微观粒子的运动规律可完全应用牛顿力学来说明

D. 相对论和量子力学否定了牛顿力学的结论

【答案】A

【解析】A.在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,故A正确;

B.相对论告诉我们,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,故B错误;

C.由于微观粒子的运动既有波动性,又有粒子性,所以运用牛顿力学无法确定微观粒子的运动规律,故C错误;

D.相对论、量子论的提出,没有否定经典力学,经典力学是相对论、量子力学在低速、宏观状态下的特殊情形,对于高速、微观的情形经典力学不适用,故D错误。故选A。

3. 交通警察向行进中的车辆发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就能知道车辆的速度,其工作原理利用的是( )

A. 波的干涉 B. 波的衍射

C. 波的折射 D. 多普勒效应

【答案】D

【解析】

交通警察向行进中的车辆发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就能知道车辆的速度,其工作原理利用的是多普勒效应。故选D。

4. 下列物理史实按时间先后顺序排列正确的是( )

①汤姆生发现电子 ②卢瑟福发现质子

③查德威克发现中子 ④卢瑟福提出原子的核式结构

A. ①②④③ B. ①④②③ C. ④③①② D. ②③④①

【答案】B

【解析】首先是汤姆生发现电子,然后卢瑟福提出原子的核式结构,以后卢瑟福发现质子,最后查德威克发现中子;故按时间先后顺序排列为①④②③。故选B。

5. 下列说法正确的是( )

A. 布朗运动是分子的热运动

B. 布朗运动是由于液体的振动引起的

C. 扩散现象是对流和重力共同作用的结果

D. 扩散现象是分子永不停息的做无规则运动的证据

【答案】D

【解析】AB.布朗运动是液体分子的无规则运动对固体颗粒撞击不平衡而引起的固体颗粒的运动,反映了液体分子的无规则运动,选项AB错误;

CD.扩散现象是分子永不停息的做无规则运动的结果,是分子永不停息的做无规则运动的证据,选项C错误,D正确。故选D。

6. 下列说法中正确的是( )

A. 一定质量的晶体在熔化过程中,其温度不变,内能保持不变

B. 一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,则该球一定是单晶体

C. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是单晶体

D. 一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样,则此薄片一定是非晶体

【答案】B

【解析】A.一定质量的晶体在熔化过程中,其温度不变,由于吸收热量,则内能增加,选项A错误;

B.一个固体球,如果沿其各条直径方向的导电性不同,即各向异性,则该球一定是单晶体,选项B正确;

C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明云母是单晶体,选项C错误;

D.一块均匀薄片,沿各个方向对它施加拉力,发现其强度一样,则此薄片可能是非晶体,也可能是多晶体,选项D错误。故选B。

7. 当分子间距离为时,分子间的作用力为0。当分子间的距离从0.9增大到10的过程中,分子间的作用力及分子势能大小的变化是( )

A. 分子间的作用力先变小后变大再变小,分子势能先变小后变大

B. 分子间的作用力先变小后变大再变小,分子势能先变大后变小

C. 分子间的作用力先变小后变大,分子势能先变小后变大再变小

D. 分子间的作用力先变大后变小,分子势能先变小后变大再变小

【答案】A

【解析】当分子间距离为时,分子间的作用力为0。

当分子间距离大于时,分子间的作用力为引力,越远离引力做负功,分子势能增大;当分子间距离大于10时,分子间的引力又很小,接近为0;

当分子间距离小于时,分子间的作用力为斥力,越靠近斥力做负功,分子势能增大。

所以当分子间的距离从0.9增大到10的过程中,分子间的作用力先变小后变大再变小,分子势能先变小后变大。选项A正确,BCD错误。故选A。

8. 钙和钠两种金属的极限频率和逸出功如表所示。关于钙和钠两种金属发生光电效应的最大初动能与入射光频率的关系图像正确的是( )

金属

钙

钠

/1014Hz

7.73

5.53

W0/eV

3.20

2.29

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】BD.由光电效应方程可知图线直线,且斜率相同,选项BD错误;

AC.图线延长线与纵轴交点的坐标为,由于钠的逸出功小于钙片的逸出功,则A错误,C正确。故选C

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

9. 下列关于核力与结合能的说法正确的是( )

A. 强相互作用和弱相互作用都是短程力

B. 弱相互作用是引起原子核β衰变的原因

C. 原子核的结合能与质子数之比叫作比结合能

D. 结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定

【答案】AB

【解析】A.强相互作用和弱相互作用都是短程力,选项A正确;

B.弱相互作用是引起原子核β衰变的原因,选项B正确;

C.原子核的结合能与核子数之比叫作比结合能,选项C错误;

D.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项D错误。故选AB。

10. 图甲为LC振荡电路,图乙为振荡电路中电流的周期性变化图像,下列判断正确的是( )

A. 时刻,电容器带电量最大

B. 时刻,电容器两极板间的电压最大

C. 时间内,电容器处于放电过程

D. 时间内,电场能逐渐转化为磁场能

【答案】BD

【解析】A.在t1时刻,电路中的电流最大,则q最小,说明放电完毕,电容器所带电荷量最小,故A错误;

B.在t2时刻,电路中的电流最小,则q最大,说明刚开始放电,则电容器两极板间的电压最大,故B正确;

C.时间内,电路中电流减小,电容器处于充电过程,故C错误;

D.时间内,电路中电流增大,则电场能逐渐转化为磁场能,故D正确。故选BD。

11. 下列说法正确的是( )

A. 热量可以自发地从高温物体传到低温物体

B. 第二类永动机不能制成,因它违反了能量守恒定律

C. 一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,从外界吸收的热量全部用来做功,这一过程违反了热力学第二定律

D. 当把打足气的车胎内的气体迅速放出时,会发现气嘴处的温度明显降低,这是因为气体对外做功,胎内气体温度降低

【答案】AD

【解析】A.根据热力学第二定律可知热量可以自发地从高温物体传到低温物体,选项A正确;

B.第二类永动机不能制成,因为它违反了热力学第二定律,选项B错误;

C.根据热力学第二定律,一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,从外界吸收的热量不可能全部用来做功,选项C错误;

D.当把打足气车胎内的气体迅速放出时,会发现气嘴处的温度明显降低,这是因为气体对外做功,胎内气体温度降低,选项D正确。故选AD。

12. 固定在同一个振动片上的两根细杆,当振动片振动时,两根细杆周期性地触动水面,形成两个波源。两列波相遇后,形成稳定的干涉图样,如图仅为示意图。已知两波源间的距离为0.6m,波长为0.25m,下列判断正确的是( )

A. 两波源的频率相同,相位差恒定

B. 振动加强区域各质点的振动频率为波源的2倍

C. 在水面上放一树叶,树叶会振动着向水槽边缘飘去

D. 两波源的连线上振动加强的位置有5处

【答案】AD

【解析】A.由于两根细杆固定在同一个振动片上,则两波源的频率相同,相位差恒定,故A正确;

B.由题意可知两列波的周期与频率相同,即这两列波为相干波,形成干涉图样后,有加强与减弱区域,处在不区域的质点的振幅不一样,但不同的质点,振动的频率和周期与波源的频率和周期相同,即振动加强区域各质点的振动频率相同等于波源的频率,故B错误;

C.在水面上放一树叶,树叶会振动起来,但只会在各自平衡位置振动,并不会随波逐流,故C错误;

D.已知两波源间的距离为0.6m,波长为0.25m,则两波源间含有波长数

每一个波长中有两个振动加强点,2.4个波长内有4个振动加强点,两波源连线中点也为振动加强点,则两波源的连线上振动加强的位置有5处,故D正确。故选AD。

三、非选择题:本题共6小题,共60分。

13. 某同学用图甲所示的装置探究小车速度随时间变化的关系,实验中得到一条纸带如图乙所示,A、B、C、D、E为选取的5个计时点,相邻两计时点之间还有4个点没有画出,已知打点计时器使用的电源频率为50Hz。请你通过观察和测量,完成下列问题。

(1)图乙中的纸带_______端与小车相连;(填“左”或“右”)

(2)打点计时器打C点时,小车的运动速度v=_______m/s;

(3)小车运动的加速度a=_______m/s2。(上述计算结果均保留两位有效数字)

【答案】 (1). 左 (2). 0.41 (3). 0.93

【解析】(1)[1]图乙中的纸带从左到右点间距逐渐增加,可知左端与小车相连;

(2)[2]两计时点间的时间间隔T=0.1s,则打点计时器打C点时,小车的运动速度

(3)[3]利用逐差法求加速度

14. 某实验小组利用单摆测量当地重力加速度。

(1)(多选)除铁架台、小钢球和细线外,下列实验器材中还必须选用的是_____________

A.B.C. D.

(2)实验时多次改变悬点到摆球顶部的距离L,分别测出摆球做简谐运动的周期T后,作出的T2-L图像如图所示,由图像可求:

①小钢球的半径r=____________cm;

②重力加速度g=_____________(取)

(3)如果该小组测得的重力加速度数值偏大,可能的原因是____________

A.开始计时时,秒表过早按下 B.实验中误将49次全振动记为50次

C.测摆线长时,摆线拉得过紧 D.摆线上端未固定好,振动中出现松动,使摆线长度增加了

【答案】 (1). CD (2). 1.00 9.86 (3). BC

【解析】(1)[1]除铁架台、小钢球和细线外,实验器材中还必须选用的是刻度尺和秒表;故选CD。

(2)[2]由解得

当T2=0时L=-r,由图像可知小钢球的半径r=1.00cm

[3]T2-L图像的斜率等于 解得g=π2=9.86m/s2

(3)[4]如果该小组测得的重力加速度数值偏大,根据 可能的原因是

A.开始计时时,秒表过早按下,则测得T偏大,则g偏小,选项A错误;

B.实验中误将49次全振动记为50次,则测得的T偏小,则g偏大,选项B正确;

C.测摆线长时,摆线拉得过紧,则摆长L测量值偏大,g偏大,选项C正确;

D.摆线上端未固定好,振动中出现松动,使摆线长度增加了,则周期T变大,则g偏小,选项D错误。故选BC。

15. 如图所示,一个储油桶的底面直径与高均为d。当桶内没有油时,从某点A恰能看到桶底边缘的某点B。当桶内装满油时,仍沿AB方向看去,恰好看到桶底上的中点C。已知光在真空中的速度为,,求:

(1)油的折射率;

(2)光在油中传播的速度(结果保留2位有效数字)。

【答案】(1);(2)

【解析】(1)当桶内装满油时,画出光路图

从点发出的光,经油面折射后,射向点,因为底面直径与桶高相等,所以

由于为桶底的中点,由几何知识得

由折射定律得,解得

(2)因为,所以光在油中的传播速度

16. 图甲中的O点为某波源的位置,该波源从t=0时刻开始振动的振动图像如图乙所示,产生的横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,已知波速v=2m/s。

(1)求该横波的波长;

(2)写出波源的振动方程;

(3)请在图甲中画出t=1.5s时的波动图像。

【答案】(1);(2);(3)

【解析】(1)由图像得:横波的周期为 波长 解得

(2)由于 波源的振动方程为

(3)经1.5s,波向前传播3m,开始起振的方向为向上,则波形图如图;

17. 一人骑自行车以2m

/s的速度在平直公路上匀速行驶,正后方驶来一辆汽车,汽车司机发现自行车经过1s开始制动,制动后的位移和时间的比值与时间t的关系如图所示,已知汽车恰好没有撞上自行车。

(1)根据运动学公式推导与时间t的关系式,并求出汽车初速度和加速度的大小;

(2)求汽车司机发现自行车时,两车之间的距离。

【答案】(1),;(2)

【解析】(1)由运动学公式 得

结合图像得 图线的斜率 加速度的大小为

(2)内汽车发生的位移

两车恰好不碰,汽车的速度与自行车的速度相等

设刹车后的时间为,则

汽车发生的位移

自行车发生的位移

两车之间的距离

解得

18. 如图所示,一根足够长的粗细均匀的玻璃管竖直放置,用一段长为19cm的水银柱封闭一段长8cm的空气柱,已知大气压强为Pa(相当于76cmHg),封闭气体的温度为27℃,玻璃管的横截面积为,对该装置分别进行下列三种操作,请根据要求进行解答。

(1)若将玻璃管缓慢转至水平位置,整个过程温度保持不变,求空气柱的长度;

(2)若保持玻璃管不动,封闭气体从外界吸收5J的热量使温度缓慢升高到42℃,求气体内能的变化量;

(3)若将玻璃管的上端封闭后,再将封闭的两部分气体升高相同的温度,请推导水银柱的移动方向。

【答案】(1);(2);(3)向上移动

【解析】(1)初态时封闭气体的压强

初态时封闭气体的体积

末态时封闭气体的体积

气体做等温变化,由玻意耳定律得

末态气柱长度

(2)气体做等压变化,由盖吕萨克定律得

封闭气体体积的变化量

封闭气体对外界做的功

由热力学第一定律得

气体内能的变化量

(3)假设水银柱不动,两部分气体做等容变化

由查理定律得 整理得

初态下端气体的压强为,上端气体的压强为,下端气体压强的增加量为,上端气体压强的增加量为 故

水银柱向上移动