- 42.50 KB

- 2021-05-26 发布

第4课 辛亥革命

【考试说明】

中国同盟会的成立;武昌起义;中华民国的成立;《中华民国临时约法》;辛亥革命的历史意义。

【考情分析】

【命题规律】本讲内容全国卷高考考查频率比较高,特别是辛亥革命,几乎每年都考,题型上以选择题为主,主观题重点考查辛亥革命。

【命题趋势】今后高考仍以选择题为主,主观大题的备考以宏观线索为主;具体内容上,辛亥革命的史实应该注意与新民主主义革命、欧美资产阶级革命时代的同类现象比较,如辛亥革命与五四运动比较、武昌起义与光荣革命比较、《临时约法》与美国1787年宪法比较等。

【主干梳理·知识自查】

一、革命背景

1.失败后,帝国主义加紧了对中国的控制和掠夺。

2.清政府试图通过来挽救其统治危机。

二、酝酿准备

1.组织方面

①孙中山等革命党人成立等革命团体。

②1905年,第一个全国性的资产阶级革命政党——在东京成立。

2.思想方面:革命派与展开思想论战,宣传了革命思想。

3.军事方面:革命党人发动了起义等一系列武装起义。

4.指导思想:三民主义。

三、武昌起义——辛亥革命的爆发

(1)概况

①年10月10日,武昌起义爆发并取得胜利。

②成立,推举黎元洪为都督。

③宣布“五族共和”,定国号为“中华民国”。

(2) 影响:震撼了清王朝的统治,清王朝在全国的统治土崩瓦解。

四、辛亥革命的高潮

(1)民国的建立:1912年1月1日,中华民国临时政府在成立,并以五色旗为国旗。

(2)颁布《中华民国临时约法》

①时间:1912年3月。

②内容:中华民国之主权属于;中华民国人民一律平等;规定了国民的基本权利;规定了和三权分立的国家组织原则。

③性质:近代中国第一部具有性质的国家临时大法。

(3)帝制终结:1912年2月,宣统帝下诏退位,清朝覆灭。

(4)革命失败:1912年3月,袁世凯在正式就任临时大总统。

五、历史意义

(1)是一次“比较完全意义上”的革命。

(2)推翻了中国2 000多年来的制度,建立了资产阶级民主共和国。

(3)使观念深入人心。

【轻巧记忆】数字法归纳辛亥革命

(1)一个纲领:三民主义。

(2)两个组织:兴中会和同盟会。

(3)三大斗争:与改良派论战;黄花岗起义;武昌起义。

(4)四大成果:推翻清政府;成立中华民国;颁布《中华民国临时约法》;民主共和观念深入人心。

【易混辨析】关于辛亥革命的三个易混点

(1)《中华民国临时约法》体现了三权分立的政治体制,国家政体采用的是责任内阁制,而不是总统制。

(2)清王朝与中华民国政权的本质区别在于,清王朝是封建君主专制政权,中华民国是资产阶级民主共和国。中华民国的建立体现了从专制到民主、从人治到法治的转变,推动了中国的政治民主化进程。

(3)辛亥革命推翻了清王朝的统治,结束了中国2 000多年的封建君主专制制度,推翻的不是中国的封建制度,但中国仍然处于半殖民地半封建社会,其经济基础仍然是封建小农经济,并未改变中国半殖民地半封建社会的历史。中国封建制制度被推翻是在1952年土地改革完成之后。

【史论归纳】

(一)《中华民国临时约法》对中国社会巨变产生的影响

内容

影响

国家主权属于国民全体

否定了封建君主专制制度和家国一体的观念

国民享有广泛民主权利

促进了公民意识的觉醒;否定了传统的臣民观念

依据三权分立的原则确立现代民主政体

否定了“人治”观念;体现了资产阶级希望通过法律形式防止袁世凯专制独裁、维护民主共和的愿望

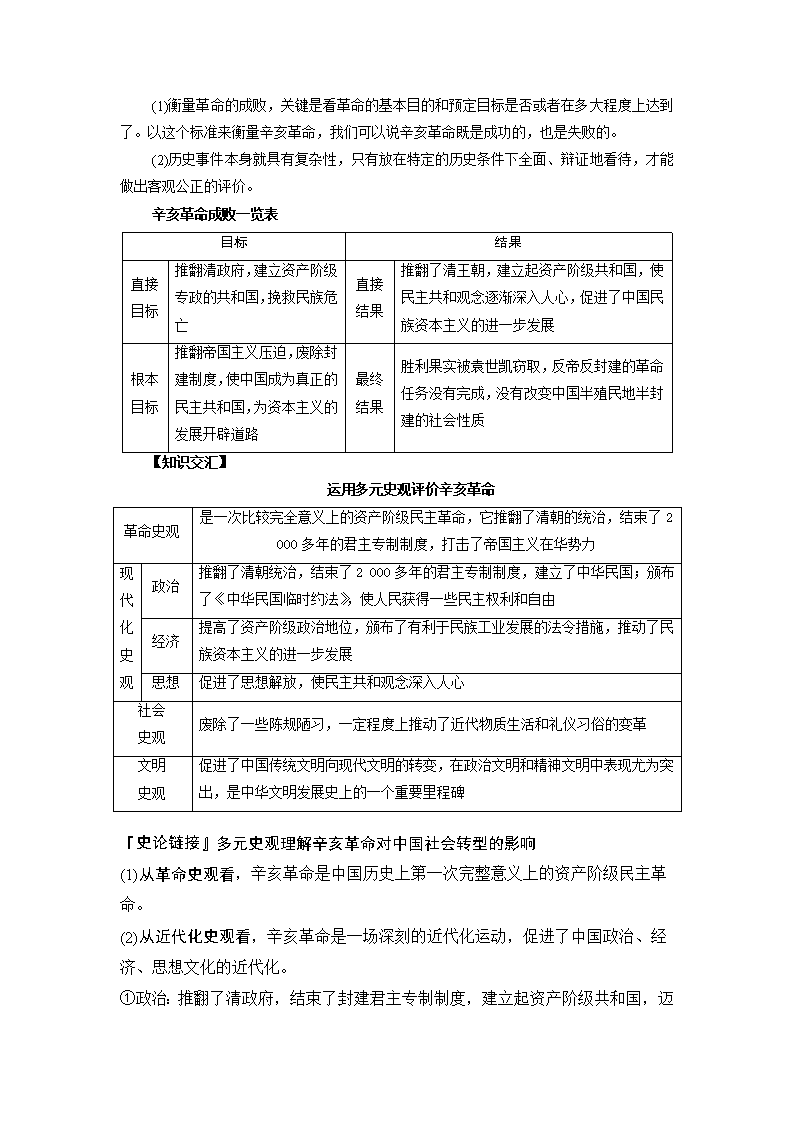

(二)判断辛亥革命成败的标准

(1)衡量革命的成败,关键是看革命的基本目的和预定目标是否或者在多大程度上达到了。以这个标准来衡量辛亥革命,我们可以说辛亥革命既是成功的,也是失败的。

(2)历史事件本身就具有复杂性,只有放在特定的历史条件下全面、辩证地看待,才能做出客观公正的评价。

辛亥革命成败一览表

目标

结果

直接目标

推翻清政府,建立资产阶级专政的共和国,挽救民族危亡

直接结果

推翻了清王朝,建立起资产阶级共和国,使民主共和观念逐渐深入人心,促进了中国民族资本主义的进一步发展

根本目标

推翻帝国主义压迫,废除封建制度,使中国成为真正的民主共和国,为资本主义的发展开辟道路

最终结果

胜利果实被袁世凯窃取,反帝反封建的革命任务没有完成,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质

【知识交汇】

运用多元史观评价辛亥革命

革命史观

是一次比较完全意义上的资产阶级民主革命,它推翻了清朝的统治,结束了2 000多年的君主专制制度,打击了帝国主义在华势力

现代化史观

政治

推翻了清朝统治,结束了2 000多年的君主专制制度,建立了中华民国;颁布了《中华民国临时约法》,使人民获得一些民主权利和自由

经济

提高了资产阶级政治地位,颁布了有利于民族工业发展的法令措施,推动了民族资本主义的进一步发展

思想

促进了思想解放,使民主共和观念深入人心

社会

史观

废除了一些陈规陋习,一定程度上推动了近代物质生活和礼仪习俗的变革

文明

史观

促进了中国传统文明向现代文明的转变,在政治文明和精神文明中表现尤为突出,是中华文明发展史上的一个重要里程碑

『』多元史观理解辛亥革命对中国社会转型的影响

(1)从革命史观看,辛亥革命是中国历史上第一次完整意义上的资产阶级民主革命。

(2)从近代化史观看,辛亥革命是一场深刻的近代化运动,促进了中国政治、经济、思想文化的近代化。

①

政治:推翻了清政府,结束了封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,迈出了中国政治由专制向民主转化的重要一步。

②经济:制定法令保护民族资本主义的发展,实业救国成为潮流。

③法制:颁布《中华民国临时约法》,确立现代法制观念。

④思想:使民主共和观念深入人心。

(3)从文明史观看,辛亥革命促进了传统文明向近代文明的转变,尤其是在政治文明和精神文明领域。

(4)从社会史观看,自由、平等、博爱的风气兴起;剪辫易服、废止缠足、废除跪拜礼和革除“大人”“老爷”等称号的习俗出现。

(5)从整体史观看,辛亥革命是世界资产阶级革命的组成部分,推动了亚洲民族解放运动的发展,是亚洲觉醒的典型。

1.(2017·广东广州模拟)有学者指出,纪年的改革是“皇帝倒了”的结果,但对中华大地上远离革命风暴中心的人们来说,正是纪年的改革才使他们相信皇帝已经倒了。该学者认为纪年改革( )

A.有助于推翻皇帝制度

B.实现了近代中国社会的转型

C.扩大了民主革命的影响

D.消除了封建思想对民众的束缚

解析 根据材料“纪年的改革是‘皇帝倒了’的结果”可知,皇帝制度的推翻,推动了纪年改革,故A项错误;纪年改革在某种程度上反映了近代中国社会的转型和推动了转型,而不是实现了转型,故B项错误;根据材料,纪年的改革才使他们相信皇帝已经倒了,可知作者认为纪年改革扩大了民主革命的影响,故C项正确;纪年改革并不能消除封建思想对民众的束缚,故D项错误。

答案 C

2.(2017·北京东城模拟)辛亥革命爆发后,美国《纽约时报》发表了一系列新闻报道和人物专访。下列报道中对中国的预测,符合民国初年历史的是( )

A.“各国列强一直在等待寻找借口进行干涉,瓜分中国”

B.“革命的结果必然是一个永久性代议制政府的诞生”

C.“采取君主宪政,实行渐进性民主或许能够成功”

D.“以民主选举的方式,将行政权力集中于一位强权人物身上”

答案 D

3.(2016·河南洛阳模拟)下列由南京临时政府颁布的一系列法令措施中,最有可能在1913~1915年被北京政府废止的一项是( )

A.保护工商业发展

B.小学禁止读经科

C.人民享有选举、参政等“公权”

D.小学男女可同校

解析 北洋军阀统治时期,袁世凯为复辟帝制,下令各地学校恢复尊孔读经,在思想领域掀起尊孔复古的逆流,故B项正确。

答案 B

4.(2017·湖南株洲模拟)1912年3月的《中华民国临时约法》,是在特定历史条件下制定与颁行的。它既规定了总统各项实际权力,又极尽可能地赋予参议院和国务员各种广泛的权力和实际的责任。这表明该法( )

A.是当时各政治派别妥协的产物

B.旨在确保各政治派别和各阶层的利益

C.充分体现了“三权分立”思想

D.具有典型的因人设法的工具主义倾向

解析 按照三权分立原则,总统权力应该大一些,但鉴于当时袁世凯权势过重,所以扩大了内阁权力压制总统,体现了因人设法的倾向,故D项正确。

答案 D

5.(2016·广东肇庆三模)文学家沙汀在回忆故乡——川西北的绵阳在辛亥革命后服装的变化时说:“那时,大家把辛亥革命称为光复,意思是兴汉灭清。男的一般装束是用黑绫子、黑纱帕包头,后头吊半截,说是给崇祯皇帝(明朝末代皇帝)戴孝。”这反映( )

A.辛亥革命推动移风易俗

B.“民族主义”思想已影响到民众

C.民主共和思想深入人心

D.反封建、反帝国主义成为思想主流

解析 材料“男的一般装束是用黑绫子、黑纱帕包头”不能体现移风易俗,故A项错误;材料“那时,大家把辛亥革命称为光复,意思是兴汉灭清”得出反对满清统治,是三民主义的民族主义,故B项正确;材料“说是给崇祯皇帝(

明代末代皇帝)戴孝”与民主共和思想深入人心不一致,故C项错误;辛亥革命没有明确反帝,材料也没有直接涉及到帝国主义,故D项错误。

答案 B

6.(2017·黑龙江大庆模拟)辛亥革命后两年里,全国出现了500多家报馆,标榜民主,评价时政,其中胡鄂公就在天津的《大中华报》上“无日不骂项城(袁世凯)”。材料反映了辛亥革命后( )

A.社会资讯传播方式的改变

B.传统社会道德观念被打破

C.言论出版自由制度受尊重

D.民主共和的观念深入人心

解析 根据题目中的“标榜民主”“无日不骂项城(袁世凯)”可以得出辛亥革命后,尽管革命果实为袁世凯窃取,但民主观念深入人心,故D项正确。

答案 D

7.(2017·天津和平区模拟)徐中约在《中国近代史》一书中指出:“革命与民国并未带来预期的和平与秩序,民国时期较以前经历更多的痛苦与失序,它重现了传统上紧随王朝衰亡而来的失序与混乱。”这表明( )

A.民国时期的社会重建未见成效

B.辛亥革命没有带来社会进步

C.辛亥革命与传统王朝更替相同

D.革命后的制度建设更加艰难

解析 革命与民国虽然并未带来预期的和平与秩序,但是并不意味着民国时期的社会重建未见成效,故A项错误;辛亥革命没有带来社会进步,观点错误,故B项错误;辛亥革命并不同于传统王朝的更替,故C项错误;材料体现出的是在辛亥革命后的制度建设中更加艰难,故D项正确。

答案 D