- 131.00 KB

- 2021-05-26 发布

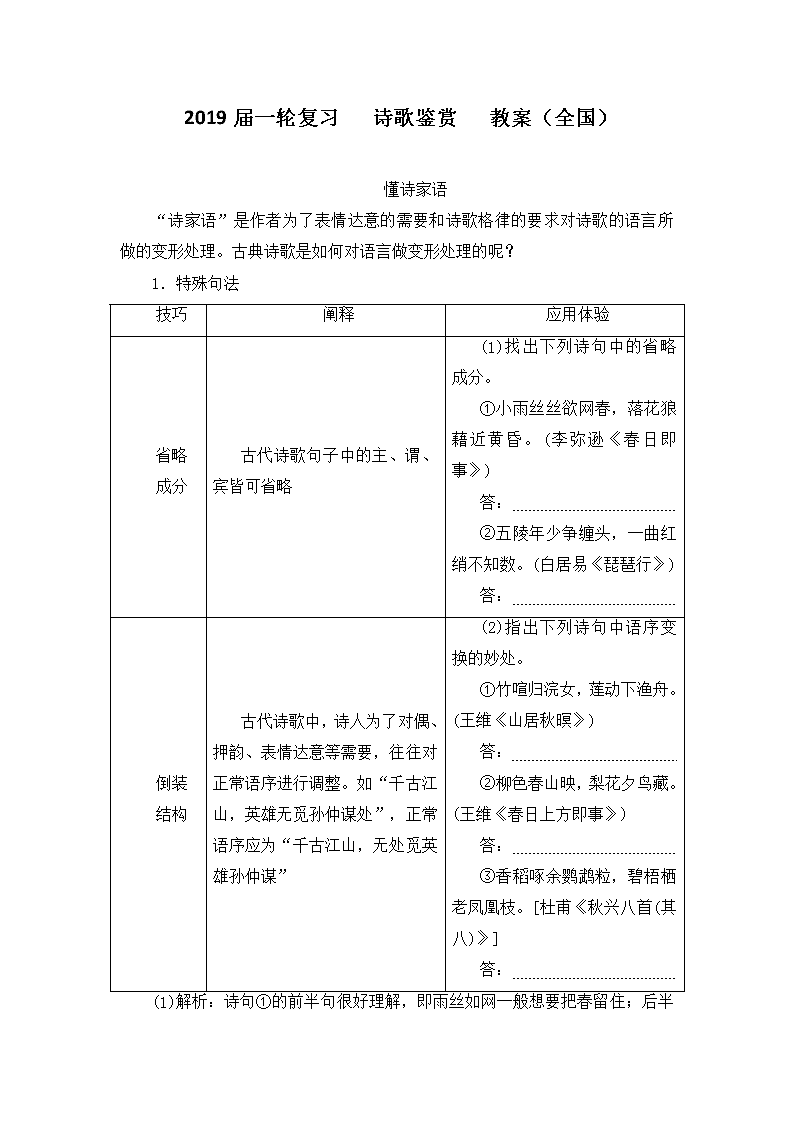

2019届一轮复习 诗歌鉴赏 教案(全国)

懂诗家语

“诗家语”是作者为了表情达意的需要和诗歌格律的要求对诗歌的语言所做的变形处理。古典诗歌是如何对语言做变形处理的呢?

1.特殊句法

技巧

阐释

应用体验

省略

成分

古代诗歌句子中的主、谓、宾皆可省略

(1)找出下列诗句中的省略成分。

①小雨丝丝欲网春,落花狼藉近黄昏。(李弥逊《春日即事》)

答:

②五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。(白居易《琵琶行》)

答:

倒装

结构

古代诗歌中,诗人为了对偶、押韵、表情达意等需要,往往对正常语序进行调整。如“千古江山,英雄无觅孙仲谋处”,正常语序应为“千古江山,无处觅英雄孙仲谋”

(2)指出下列诗句中语序变换的妙处。

①竹喧归浣女,莲动下渔舟。(王维《山居秋暝》)

答:

②柳色春山映,梨花夕鸟藏。(王维《春日上方即事》)

答:

③香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。[杜甫《秋兴八首(其八)》]

答:

(1)解析:诗句①的前半句很好理解,即雨丝如网一般想要把春留住;后半句如果也这样理解,就显得不合逻辑。所以我们在理解的时候应把诗的后半句里省略掉的主语“天色”补进去,即落花一片狼藉,天色接近黄昏。诗句②的上半句中的“争”为状语,其后省略掉谓语动词“送”,如果将“争”误解为谓语动词“争夺”,势必贻笑大方。

参考答案:①省略主语。下句应为“落花狼藉(天色)近黄昏”。

②省略谓语。上句应为“五陵年少争(送)缠头”。

(2)①解析:诗句应理解为“竹喧浣女归,莲动渔舟下”,“浣女”和“渔舟”分别是“归”和“下”的主语。因平仄的限制,动词前置,主语挪后,使诗歌读来更富有韵味,更生动有致。

参考答案:主语后置,使诗歌平仄相对,更富有韵味。

②解析:诗句应理解为“春山映柳色,夕鸟藏梨花”。因为对偶和平仄的限制,将宾语提前,使诗句读来更富有音乐美。

参考答案:宾语前置,使诗句更富有韵律美。

③解析:诗句应理解为“鹦鹉啄余香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。作者将“香稻”“碧梧”挪到前面,是为了突出当时长安物产的丰盛,景物的美丽。

参考答案:主宾互换,强调描述对象,突出所写景物,便于抒发情感。

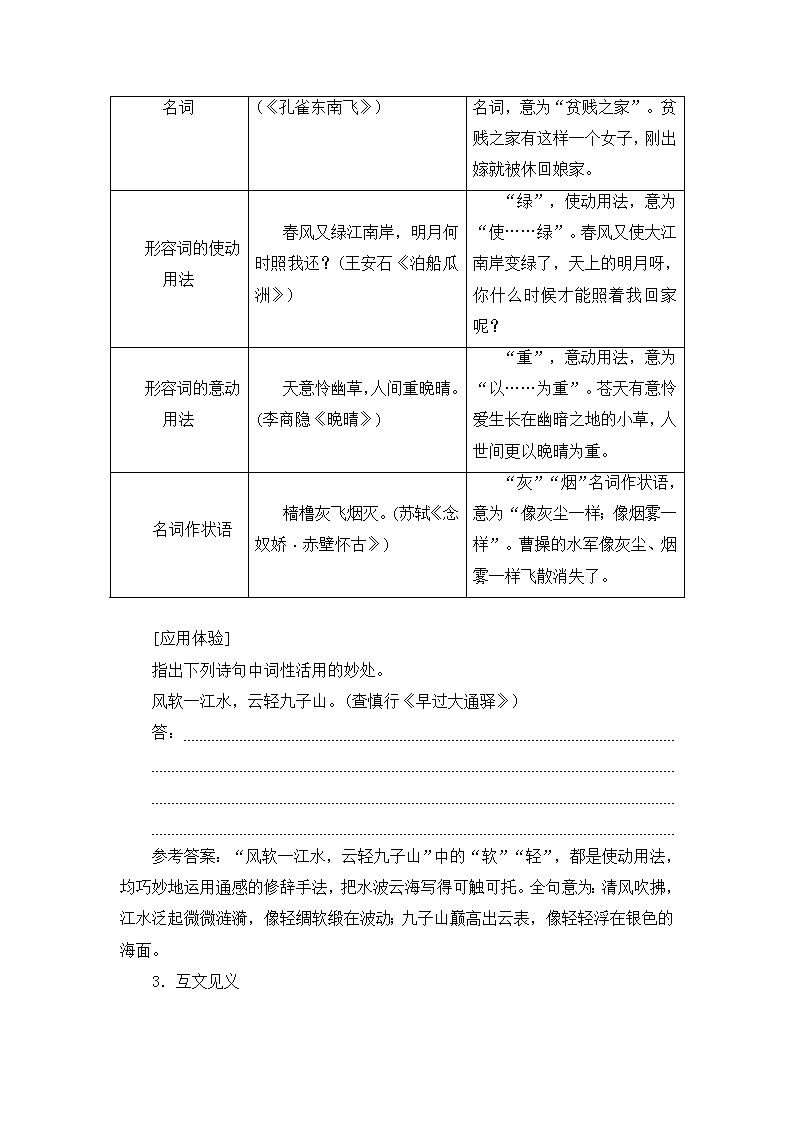

2.词类活用

古代诗歌中一些词的词性发生改变,有时具有化腐朽为神奇的功效。名词、形容词、数词活用为动词,形容词、动词活用为名词,名词作状语,使动用法,意动用法等,在古代诗歌中很常见。

分类

教材典例

阐释

名词活用作动词

锦帽貂裘,千骑卷平冈。(苏轼《江城子·密州出猎》)

“锦帽貂裘”等于说“戴锦帽”“穿貂裘”,这是名词活用作动词。

名词活用作形容词

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

“春”,名词活用作形容词,意为“茂盛的”。在沉船的旁边千帆竞发,在病树的前头有众多茂盛的树木。

形容词活用作名词

贫贱有此女,始适还家门。(《孔雀东南飞》)

“贫贱”,形容词活用作名词,意为“贫贱之家”。贫贱之家有这样一个女子,刚出嫁就被休回娘家。

形容词的使动用法

春风又绿江南岸,明月何时照我还?(王安石《泊船瓜洲》)

“绿”,使动用法,意为“使……绿”。春风又使大江南岸变绿了,天上的明月呀,你什么时候才能照着我回家呢?

形容词的意动用法

天意怜幽草,人间重晚晴。(李商隐《晚晴》)

“重”,意动用法,意为“以……为重”。苍天有意怜爱生长在幽暗之地的小草,人世间更以晚晴为重。

名词作状语

樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

“灰”“烟”名词作状语,意为“像灰尘一样;像烟雾一样”。曹操的水军像灰尘、烟雾一样飞散消失了。

[应用体验]

指出下列诗句中词性活用的妙处。

风软一江水,云轻九子山。(查慎行《早过大通驿》)

答:

参考答案:“风软一江水,云轻九子山”中的“软”“轻”,都是使动用法,均巧妙地运用通感的修辞手法,把水波云海写得可触可托。全句意为:清风吹拂,江水泛起微微涟漪,像轻绸软缎在波动;九子山巅高出云表,像轻轻浮在银色的海面。

3.互文见义

概念

理解方法

教材典例

“互文”指古代诗歌中的相邻句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思,是古汉语中一种特殊的修辞手法。

理解互文时,必须把上下句中对应的词语结合起来思考,领悟其在语意上互相补充、彼此映衬等作用,这样才能在语意上真正弄懂其原意。

如杜牧《泊秦淮》中的“烟笼寒水月笼沙”,其意思应是“烟气、月光笼罩着凄凉寒冷的秦淮河水及水边的沙滩”。

[应用体验]

指出下列诗句中互文的妙处。

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。(杜甫《江南逢李龟年》)

答:

解析:本句中“见”和“闻”互文,诗句意为:当年我常常在岐王和崔九的住宅里见到你并听到你的歌声。

参考答案:“见”“闻”互文,对仗工整,有助于前后意思的理解。

二、借助选择题巧读,突破障碍深理解

通过对以上“四角度”的学习,难免还存在一些阅读障碍,这时,可借助选择题的5个选项,再进行巧读,这是因为选择题的5个选项:

(1)是按照诗歌顺序对诗歌的逐一解读;

(2)信息含量大,囊括了情感、主旨、语言、手法等的赏析;

(3)只有2个错误选项,并且错误也只是细节上的设误。

故本步骤的做法是:读选项,通诗意,标敏感词。

[读文解题示范]

一、从四角度入手,读懂诗歌大意

原 诗

读诗示范

阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

塞下曲六首(其三)

[唐]李白

骏马似风飙,鸣鞭出渭桥①。

弯弓辞汉月②,插羽破天骄③。

阵解星芒尽④,营空海雾消。

功成画麟阁⑤,独有霍嫖姚⑥。

[注] ①渭桥:即中渭桥,在长安西北渭水上,是古代从长安到西域的要道。②辞汉月:指离开京城。③天骄:指匈奴,这里指敌人。据《汉书·匈奴传》记载:“匈奴首领单于曾自称‘胡者,天之骄子也’”。④星芒尽:指战争结束。杨素《出塞二首(其一)》有“兵寝星芒落,战得月轮空”的句子。⑤麟阁:即麒麟阁,汉高祖时造。据《汉书·苏武传》记载:“汉宣帝甘露三年,曾画十一位功臣像于阁上。”这里是用画像于麒麟阁来表示卓越的功勋和荣誉。⑥霍嫖姚:即霍去病,汉武帝时抗击匈奴名将,因功封嫖姚校尉。

[角度一] 抓标题:可以推测诗的题材是边塞征战诗,内容多表现从军出塞,保家卫国,民族交往,塞上风情;或抒报国壮志,或发反战呼声,等等。

[角度二] 看作者:李白,是盛唐时期浪漫主义诗人,诗风豪放飘逸洒脱,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变。

[角度三] 析注释:注释①②③是对词语的解释,有助于理解诗意;注释④⑤⑥是对诗歌典故的解释,对于理解诗意揣摩诗人的感情具有重要帮助。

[角度四] 读正文:首联中“骏马”,战马飞奔,有如风驰电掣。写“骏马”实际上是写驾驭骏马的将士们,马壮是为了借喻兵强。(抓意象)

二、借助选择题巧读,加深理解

下列对这首诗的理解,不恰当的两项是( )

选 项

借题巧读

A.首联写战马飞奔出渭桥,风驰电掣,既说明兵强马壮、军队士气旺盛,又渲染了军情急迫的紧张气氛。

首先通览这5个选项。

从选项可以看出:前4个选项是分别对四联的逐一鉴赏,第5个选项立足整体鉴赏,并着重对结句情感的分析。

然后将每个选项的分析回归原诗,借题读诗。

仔细对照品味选项与原诗,将不确定的地方标出,并将基本确定的部分文字作为读诗的辅助信息。

A项:主要强调骏马风驰电掣,渲染一种紧张气氛。整体表述感觉比较准确,可充分利用读诗。

B项:主要强调很快就战胜了敌人。“没有直接描写”和“照应了首联的内容”感觉需要再细细分析,剩下的表述有助于读诗。

C项:主要描写战争结束后的场景。“烘托出战争的悲壮惨烈”感觉体现不明显,需要仔细分析;剩下的表述有助于读诗。

D项:化用了霍去病的典故,根据诗歌注释可知尾联用此典故的目的是突出对将士们的英勇献身的赞美。

E项:是对全诗风格、情感、意境等的整体赏析。选项“转折”之前通过前四联的赏析可知表述正确,“怀才不遇的情感”表述感觉不明显。

并且D项和E项的转折部分的表述相互矛盾,两项之中肯定有一处存在问题。

B.颔联并没有直接描写战场厮杀场景,在“弯弓”“插羽”之间就迅速结束了战争,照应了首联的内容。

C.颈联描写“破天骄”的景象,战争结束后,敌军营寨空无一人,紧张气氛消失,烘托出战争的悲壮惨烈。

D.尾联说只有像霍嫖姚这样的大将才能被绘像于麒麟阁,但是战士们仍因能报效国家、民族而感到自豪和满足。

E.尽管全诗笔力雄健,气势雄浑,基调乐观高亢,意境壮美,但作者在结句仍不免流露出怀才不遇的情感。

解析:选CE 解答时,需先理解诗句内容,主要把握情感和手法,对各选项要仔细推敲,认真比对,仔细辨析一些细小差别,准确作答。C项,颈联描写的景象并没有“烘托出战争的悲壮惨烈”,而是表现了将士们的神勇无比,敌人不堪一击;E项,作者并未在结句中“流露出怀才不遇的情感”,而是对边塞将士们的赞美,功业不朽不一定必须绘像于麟阁,体现了将士们的英雄主义气概和献身精神。