- 436.00 KB

- 2021-05-26 发布

专题 2 检测(B)

(时间:60 分钟,满分:100 分)

一、选择题(每小题 2 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1 下列实例与所利用的技术或原理不相符合的是( )

A.转基因抗虫棉的培育需要利用植物组织培养技术

B.植物组织培养过程依据的原理是植物细胞的全能性

C.原生质体融合和动物细胞融合都利用了细胞膜的选择透过性

D.植物愈伤组织的形成和杂交瘤细胞的培养都与细胞分裂有关

解析:原生质体融合和动物细胞融合都利用了细胞膜的流动性。

答案:C

2 下列关于细胞融合的说法,错误的是( )

A.动植物细胞在融合之前都需经酶处理

B.细胞融合过程依赖细胞膜的功能特点——流动性

C.融合后,动植物细胞具有原来两个或多个细胞的遗传信息

D.动、植物细胞融合均需要诱导剂诱导

答案:B

3 下列关于植物组织培养技术的叙述,正确的是( )

①这种技术利用了植物细胞的全能性 ②这种技术可以克隆生物体 ③这种技术属于细胞

工程的应用领域之一 ④这种技术属于无性繁殖

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

答案:D

4 下列关于植物体细胞杂交技术的叙述,错误的是( )

A.获得原生质体的过程需要用到纤维素酶和果胶酶

B.利用植物体细胞杂交可以获得某种多倍体植株

C.植物体细胞杂交过程就是原生质体融合的过程

D.可根据细胞中染色体数目和形态的差异来鉴定杂种细胞

解析:利用纤维素酶和果胶酶去除植物细胞壁,才能获得原生质体;通过植物体细胞杂交可获

得多倍体,并可根据细胞中染色体数目和形态的差异来鉴定是否是杂种细胞;植物体细胞杂交

过程包括原生质体融合和植物组织培养过程。

答案:C

5 下列说法正确的是( )

A.植物组织培养是指离体的植物器官或细胞在无人为干预的情况下经脱分化形成新个体

B.动物克隆可通过动物体细胞核移植技术来实现

C.人工诱变、细胞工程、基因工程等技术只能应用于对微生物进行改造

D.动物细胞融合技术最重要的用途是培养具有双亲优良性状的经济动物

解析:植物组织培养需要在人工控制条件下进行;人工诱变、基因工程和细胞工程等技术可应

用于植物、动物和微生物等;动物细胞融合最重要的用途是制备单克隆抗体。

答案:B

6 在现代生物工程技术中,下列研究方案能实现其目的的是( )

选项 方案 目的

A 诱导人胰岛 B 细胞和奶牛卵细胞融合 培育转基因克隆奶牛

B 将外源基因导入受体植物叶绿体中 防止外源基因扩散

C 通过体外培养或体内培养骨髓瘤细胞 制备单克隆抗体

D 用胃蛋白酶处理剪碎的动物组织块 制备动物细胞悬浮液

解析:转基因克隆奶牛涉及基因工程和核移植;骨髓瘤细胞不能产生抗体;应用胰蛋白酶或胶

原蛋白酶处理动物组织块。

答案:B

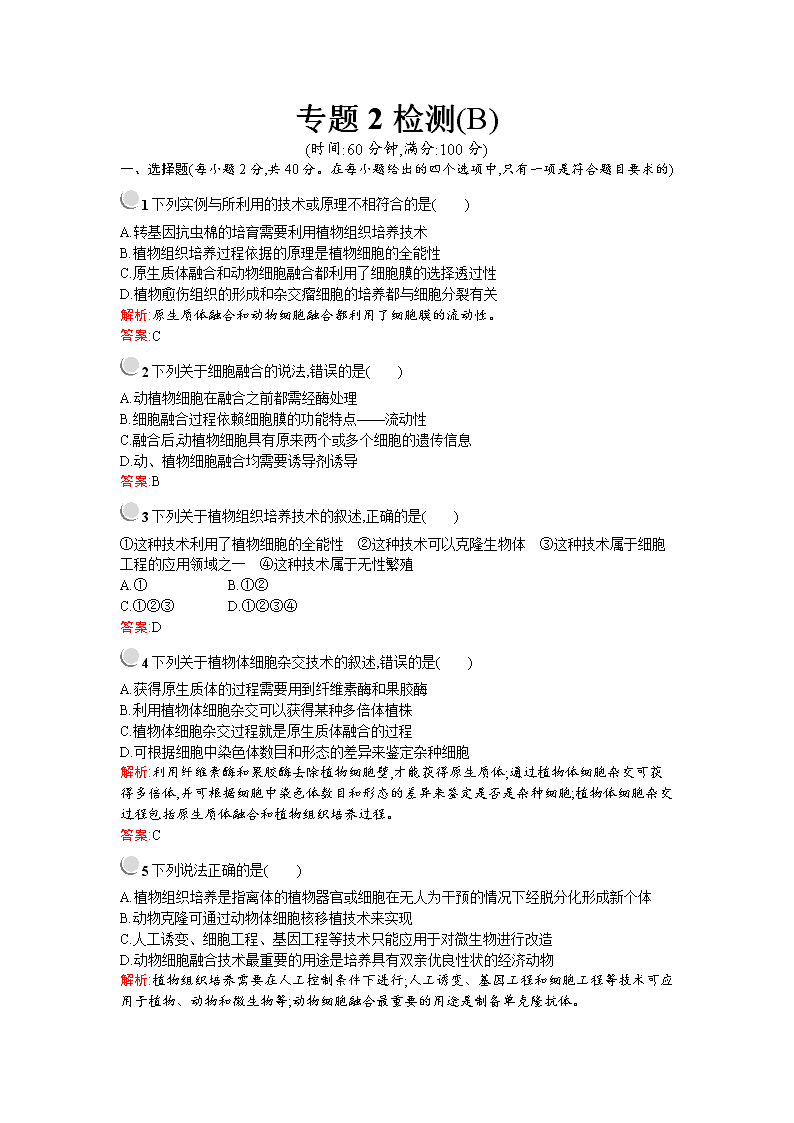

7 下图表示“白菜—甘蓝”杂种植株的培育过程。下列叙述正确的是( )

A.如将纯种的白菜和甘蓝的卵细胞分别制成原生质体,按相同的方法操作也可得到与图示相

同基因型的杂种植株

B.可以通过观察在质量浓度为 0.3 g/mL 的蔗糖溶液中是否发生质壁分离来判断白菜原生质

体的死活

C.该培养过程中可能发生细胞分化、染色体变异或基因突变,一般不会发生基因重组

D.植物组织培养和动物细胞培养的培养基、培养目的不完全相同,但诱导细胞或原生质体融

合的方法却是完全相同的

解析:由于卵细胞是经减数分裂形成的,染色体数目减半,因此用卵细胞杂交得到的植株的体

细胞中染色体数目是体细胞杂交得到的植株的体细胞中染色体数目的一半,基因型也不同。

白菜的原生质体已经去掉了细胞壁,不会发生质壁分离。植物组织培养过程中细胞进行有丝

分裂,只能发生细胞分化、染色体变异或基因突变,不会发生基因重组。植物组织培养的目的

是得到植株或细胞产物,而动物细胞培养的目的是得到大量的细胞;融合的方法也不完全相同,

动物细胞融合可用灭活的病毒。

答案:C

8 将基因型为 Aa 和基因型为 Bb 的动物细胞混合,用灭活的仙台病毒处理后,不可能获得

下列哪种基因型的细胞?( )

A.AAaa B.AaBb

C.Aabb D.BBbb

解析:基因型为 Aa 和基因型为 Bb 的动物细胞间融合是随机的,若只考虑两个细胞融合的情况,

即 Aa 和 Aa、Aa 和 Bb、Bb 和 Bb 融合,可产生 AAaa、AaBb、BBbb 三种基因型的细胞。

答案:C

9 在植物细胞工程的技术中,无须激素调节的是( )

A.组织培养中促使细胞脱分化

B.制备原生质体时去除细胞壁

C.组织培养中促使细胞再分化

D.促使融合细胞形成愈伤组织

解析:在植物组织培养过程中所用的培养基中除营养成分外还需加入植物激素,以促进细胞脱

分化形成愈伤组织和再分化形成新个体。在原生质体的制备过程中需要纤维素酶和果胶酶,

不需要植物激素。

答案:B

10 人工种子是人们模仿天然种子的结构制造出来的生命有机体,它能像天然种子一样萌

发生长。人工种子的核心部分——胚状体可以由悬浮培养的芽尖细胞制得,也可以用通过试

管培养的花粉或胚囊制得,由此人们把胚状体分为“体细胞胚”和“花粉胚”。请据此判断下列说

法错误的是( )

A.人工种子可以解决有些作物品种繁殖能力差、结子困难、发芽率低等问题

B.培育胚状体利用了植物组织培养技术

C.同一种植物的“体细胞胚”和“花粉胚”的染色体组的数目比为 1∶1

D.该项技术的成功应用体现了植物细胞的全能性

解析:体细胞胚是由植物的体细胞经脱分化和再分化形成的,花粉胚是由花粉经脱分化和再分

化形成的,因此,同一种植物的“体细胞胚”和“花粉胚”的染色体组的数目比为 2∶1。

答案:C

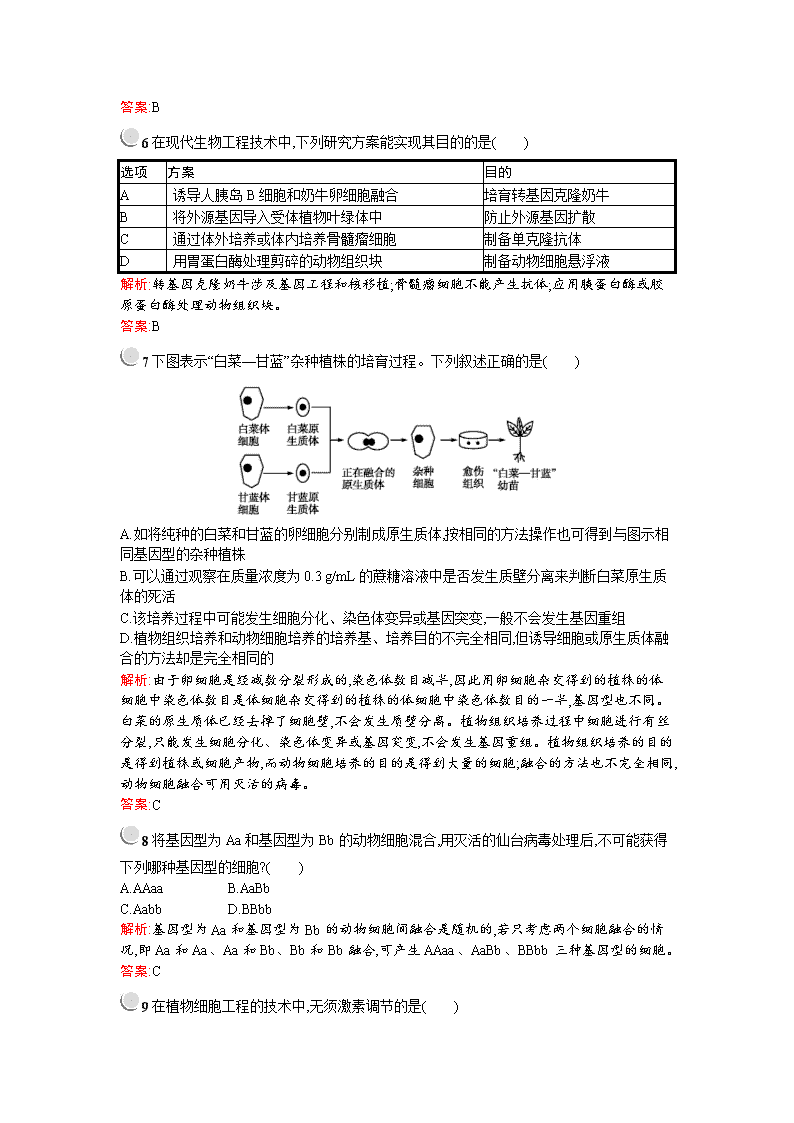

11 下图为植物体细胞杂交过程示意图。下列说法错误的是( )

A.植物体细胞杂交的最大优点是可以克服远缘杂交不亲和的障碍

B.杂种细胞经过④和⑤过程可以培育成杂种植株说明杂种细胞具有全能性

C.尽管愈伤组织可以进行光合作用,但其培养基中仍需要糖类、氨基酸等有机营养

D.若 A 的基因型为 Rr,B 的基因型为 Yy,则最终形成的杂种植株的基因型为 RrYy

解析:植物体细胞杂交的最大优点是可以克服远缘杂交不亲和的障碍;杂种细胞经过脱分化

和再分化过程可以培育成杂种植株,说明杂种细胞具有全能性;愈伤组织没有叶绿体,不能进

行光合作用,所以其培养基中需要糖类、氨基酸等有机营养;若 A 的基因型为 Rr,B 的基因型

为 Yy,则最终形成的杂种植株的基因型为 RrYy。

答案:C

12 下图是两种二倍体植物细胞(甲、乙)融合并培育新植株的过程,下列有关分析正确的是

( )

A.过程①需要将植物组织置于含有纤维素酶和果胶酶的溶液中,且溶液中的渗透压应大于细

胞液渗透压

B.过程②要用聚乙二醇等方法诱导原生质体融合,主要依据细胞膜具有选择透过性原理

C.过程④⑤需要根据生长发育进程更换不同的培养基

D.最终得到的植株相对于甲、乙而言发生了染色体数目变异,不具有可育性

解析:过程①需要将植物组织置于含有纤维素酶和果胶酶的溶液中,且溶液中的渗透压应等于

细胞液渗透压,使细胞维持正常形态。诱导原生质体融合主要依据细胞膜的流动性。过程④

⑤需要根据生长发育进程更换不同的培养基。最终得到的植株相对于甲、乙而言发生了染色

体数目变异,由于存在同源染色体,具有可育性。

答案:C

13 有甲(基因型为 aaBB)和乙(基因型为 AAbb)两品种的植物,取其花粉分别培养成植株,

将它们的叶肉细胞制成原生质体,并将两者相混,使之融合,诱导产生细胞团。两品种融合细胞

的基因型是( )

A.AaBb B.AAaaBBbb

C.AAbb D.aaaaBBBB

解析:甲的花粉培养成的植株基因型为 aB,乙的花粉培养成的植株基因型为 Ab,二者的原生质

体融合后的基因型是 AaBb。

答案:A

14 下列技术可能保持亲本性状的是( )

A.利用花药离体培养得到的单倍体

B.利用杂交获得的杂种植株

C.利用基因工程培养的抗虫棉植株

D.利用花药培养再经秋水仙素处理长成的植株

解析:花药离体培养得到的是单倍体,与其亲本的染色体数目不同;利用基因工程培养的植株,

转入了外源基因;利用杂交手段获得的杂种植株,会发生性状分离,以上均不易保持亲本性状。

D 选项中植株是利用花药培养再经秋水仙素处理长成的,若亲本植株为纯合子,则得到的植株

与亲本性状相同。

答案:D

15 下列事实能体现细胞全能性的是( )

A.棉花根尖细胞经诱导形成幼苗

B.单细胞的 DNA 在体外大量扩增

C.动物杂交瘤细胞产生单克隆抗体

D.将注射了目的基因的受精卵细胞培育成具有新性状的动物

解析:细胞的全能性是指已高度分化的细胞,仍具有发育成完整个体的潜能,A 项为单个细胞

培养成个体的实例,B、C、D 三项则与这一概念不符,B 项为 DNA 复制,C 项则是细胞中特定

蛋白质的合成与分泌,D 项是受精卵发育成个体,而并非已高度分化的细胞发育成个体。

答案:A

16 对某种动物的肝细胞进行细胞培养,下列说法正确的是 ( )

A.取单个肝细胞进行培养,获得细胞群的方法不属于克隆培养法

B.细胞培养过程中不需考虑细菌的污染问题

C.该培养液也能用来培养乙肝病毒

D.在原代培养过程中,培养的细胞最终会出现停止增殖的现象

解析:A 项的描述属于细胞层次的克隆。细胞培养过程中要防止杂菌的污染,B 项错误。病毒

的生存离不开细胞,用培养液不能培养病毒,C 项错误。原代培养过程中,当细胞分裂生长到表

面相互接触时,细胞将停止增殖,D 项正确。

答案:D

17 下列与动物细胞培养有关的表述,错误的是( )

A.动物细胞培养需要无菌、营养、适宜的温度和 pH 等条件

B.用胰蛋白酶作用于离体的动物组织,使其分散成单个细胞

C.放入 CO2 培养箱中培养动物细胞的主要目的是满足细胞对 CO2 的需求

D.培养的 10 代以内的细胞一般具有恒定的染色体组型、生化特性等

解析:CO2 培养箱中 CO2 的作用是维持培养液的 pH。

答案:C

18 右图为哺乳动物(羊)的生殖过程,下列叙述错误的是( )

A.个体 2 为克隆动物,c 为高度分化的体细胞

B.个体 2 的遗传性状与提供 c 细胞的羊不完全相同

C.产生动物个体 1 与动物个体 2 的生殖方式是不同的

D.e 细胞为完成减数分裂的卵细胞

解析:在核移植过程中,去核卵细胞一般选用处于减数第二次分裂中期的细胞,而不是完成减

数分裂的卵细胞。

答案:D

19 下列有关动物细胞培养的叙述,正确的是( )

A.动物细胞培养的目的就是诱导出相应组织、器官

B.对动物组织块和分散的细胞进行培养,效果是基本相同的

C.细胞遗传物质的改变发生于原代培养过程中

D.高度分化的动物体细胞一般不能经培养发育成幼体

解析:诱导出相应组织、器官仅仅是动物细胞培养应用的一个方面。分散的动物细胞比组织

块更容易培养。细胞遗传物质的改变发生在传代培养过程中。

答案:D

20 某研究小组对某种动物的肝肿瘤细胞(甲)和正常肝细胞(乙)进行培养,下列叙述正确的

是( )

A.制备肝细胞悬浮液时先用剪刀剪碎肝组织,再用胃蛋白酶处理

B.肝细胞培养过程中通常在培养液中通入 5%的 CO2 刺激细胞呼吸

C.为了防止培养过程中杂菌的污染,可向培养液中加入适量的干扰素

D.用血细胞计数板计数的方法,可推断乙细胞比甲细胞增殖周期长

解析:制备肝细胞悬浮液时先用剪刀剪碎肝组织,再用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理。肝细胞培

养过程中通常在培养液中通入 5%的 CO2 维持培养液的 pH。为了防止培养过程中杂菌的污

染,可向培养液中加入适量的抗生素。

答案:D

二、非选择题(共 60 分)

21(12 分)自然界中有一种含有叶绿体的原生动物——眼虫,这说明植物的细胞器同样可

以在某些动物细胞中存活。某同学提出问题:“动物细胞与植物细胞之间可以实现杂交吗?”他

尝试设计出下图所示的实验方案。结合实验方案回答下列问题。

实验原理:根据眼虫的特点,动物细胞和植物细胞之间在理论上是可以实现杂交的。

(1)③过程所用的酶是 。

(2)④过程除了用电激之外,还可以用 等作为诱导因素。(答出两种)

(3)⑤过程中动物细胞体外培养需要满足的条件

是 , , 。

(4)在整个实验过程中,要强调所用的器械的灭菌和无菌操作,原因是各种杂菌可以在培养基

上面迅速生长,培养基一旦被污染,迅速生长的各种杂菌不但会和 争夺营养,

而且这些杂菌生长的过程中会生成大量 导致培养物迅速死

亡。

(5)在⑤⑥过程中,通常要添加血清,原因是 。

解析:(1)图中③是去除植物细胞细胞壁的过程,所用的酶是纤维素酶和果胶酶。(2)诱导细胞融

合的方法除了电激外,还有振动、离心、聚乙二醇等。(3)图中⑤是动物胚胎细胞的培养,此过

程需要满足以下条件:无菌、无毒的环境,合适的营养、温度和 pH 以及气体环境。(4)整个实

验过程中,都是严格无菌的,否则各种杂菌会在培养基中生长,与所培养的细胞争夺营养,同时

杂菌代谢也可能会产生对培养物有毒的物质,导致培养物死亡。(5)动物细胞培养过程中需要

加入血清或血浆,因为动物细胞生长过程中需要一些未知的天然成分,而血清、血浆中含有这

些天然成分。

答案:(1)纤维素酶和果胶酶

(2)聚乙二醇、振动、离心(任写两种)

(3)无菌、无毒的环境 合适的营养、温度、pH 气体环境

(4)培养物 对培养物有害的物质

(5)人们对细胞所需的营养物质还没有完全搞清楚,通常加入血清、血浆等一些天然成分

22(12 分)白菜、甘蓝均为二倍体,体细胞染色体数目分别为 20,18。以白菜为母本、甘蓝

为父本,经人工授粉后,将雌蕊离体培养,可得到“白菜—甘蓝”杂种幼苗。请回答下列问题。

(1)白菜和甘蓝是两个不同的物种,存在 隔离。自然条件下,这两个物种间不能通过

的方式产生后代。离体培养获得“白菜—甘蓝”杂种幼苗,所依据的理论基础是植物细胞具

有 。

(2)为观察“白菜—甘蓝”的染色体数目和形态,通常取幼苗的 做临时装片,用

(染料)染色。观察、计数染色体的最佳时期是 。

(3)二倍体“白菜—甘蓝”的染色体数为 。这种植株通常不育,原因是减数分裂过程中

染色体 。为使其可育,可通过人工诱导产生四倍体“白菜—甘蓝”,这种变异属

于 。

解析:(1)不同物种间存在生殖隔离,自然条件下不能通过杂交的方式产生后代。以白菜为母

本、甘蓝为父本,经人工授粉后,将雌蕊离体培养,得到“白菜—甘蓝”杂种幼苗利用了植物细胞

的全能性。(2)观察植物细胞染色体的数目和形态,通常取幼苗的根尖做临时装片,用碱性染料

染色。观察、计数染色体的最佳时期是有丝分裂中期。(3)由题意知,这样得到的二倍体“白菜

—甘蓝”的染色体数为 10+9=19(条)。由于这样的植株无同源染色体,故减数分裂时联会紊乱,

因此这种植株通常不育,可根据染色体变异的原理,通过人工诱导产生四倍体“白菜—甘蓝”使

其可育。

答案:(1)生殖 杂交(有性生殖) 全能性 (2)根尖(茎尖) 醋酸洋红液(龙胆紫溶液) 有丝

分裂中期 (3)19 联会紊乱 染色体变异

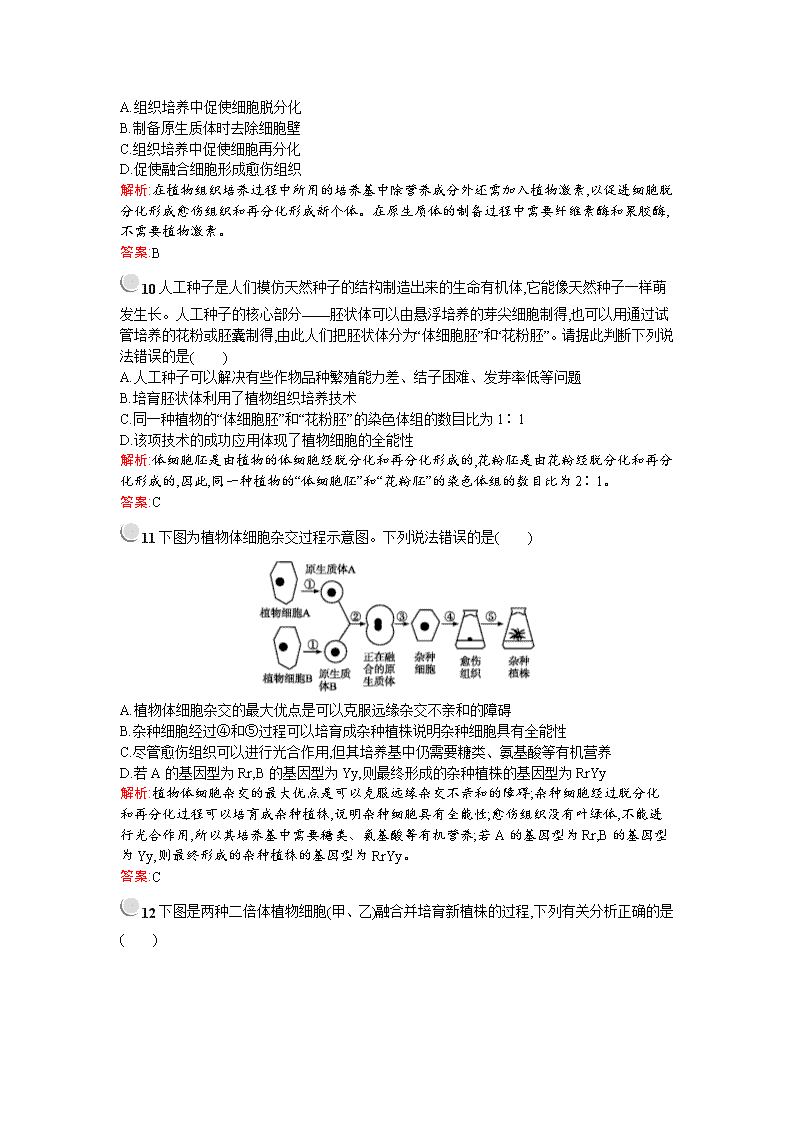

23(11 分)下图表示通过核移植等技术获得某种克隆哺乳动物(二倍体)的流程。回答下列

问题。

(1)图中 A 表示正常细胞核,染色体数为 2n,则其性染色体的组成可为 。

过程①表示去除细胞核,该过程一般要在卵母细胞培养至适当时期再进行,去核时常采用

的方法。

(2)经过多次传代后,供体细胞中 的稳定性会降低。因此,选材时必须关注传

代次数。

(3)若获得的克隆动物与供体动物性状不完全相同,从遗传物质的角度分析其原因

是 。

(4)与克隆羊“多利”培育成功一样,其他克隆动物的成功获得也证明了 。

解析:(1)因为供体性别不确定,所以 A 的性染色体的组成可为 XX 或 XY。常采用显微操作的

方法去除卵母细胞的细胞核。

(2)取供体动物的体细胞培养,一般选用传代 10 代以内的细胞,因为 10 代以内的细胞一般能保

持正常的二倍体核型。一般传代培养的细胞超过 10 代后,其遗传物质(或核型)的稳定性会降

低。

(3)克隆动物的细胞核基因来自供体,因此其大部分性状与供体相同,但细胞质基因来源于受

体(或提供卵母细胞的个体),即卵母细胞的细胞质中的遗传物质会对克隆动物的性状产生影

响,这就决定了克隆动物的性状与供体不完全相同。

(4)其他克隆动物的成功获得也证明了动物已分化体细胞的细胞核具有全能性。

答案:(1)XX 或 XY 显微操作 (2)遗传物质 (3)卵母细胞的细胞质中的遗传物质会对克隆

动物的性状产生影响 (4)动物已分化体细胞的细胞核具有全能性

24(12 分)右图所示为动物细胞培养过程中,动物细胞增殖情况的变化曲线(图中 B、D 两点

表示经筛选后继续培养)。据图回答问题。

(1)动物组织消化后的初次培养称为 培养,AB 段可能发生了 现象,常需

要用 酶处理使组织细胞分散开来。

(2)动物细胞培养和植物组织培养过程中,就细胞增殖、分化来说,动植物细胞都要进

行 ,不同的是植物细胞还要进行 。

(3)为制备单克隆抗体,需将 注射到小鼠体内,以获取 细胞,同时可选取图中

点的细胞与该细胞融合形成杂交细胞;所选取的细胞,其细胞膜上的 比正

常细胞显著减少,为筛选能够产生单克隆抗体的杂交细胞,可用 培养基达到目的。

解析:(1)动物细胞培养的初次培养称原代培养,分瓶后的培养称传代培养;原代培养过程中,当

动物细胞相互接触时,会发生接触抑制现象。

(2)动植物细胞培养都必然发生细胞增殖,从而使细胞数目增多;另外,植物组织培养一般都会

发生脱分化和再分化。

(3)制备单克隆抗体时,需要将产生单一抗体的 B 淋巴细胞与能够无限增殖的细胞融合。欲获

得 B 淋巴细胞必须先注射抗原,检测到有相应抗体的存在才可以提取到相应的 B 淋巴细胞;

而癌细胞表面的糖蛋白减少,黏着性降低,近似球形,易于扩散。

答案:(1)原代 接触抑制 胰蛋白 (2)增殖(或有丝分裂) 脱分化和再分化 (3)抗原 B 淋

巴 D 糖蛋白 选择

25(13 分)下图是制备乙肝病毒表面抗体的流程图。请回答下列问题。

(1)图中细胞Ⅰ的名称为 ,其与骨髓瘤细胞融合所依据的基

本原理是 。

(2)在图示流程中至少需要进行两次筛选。其中第一次筛选的目的是 ,第

二次筛选的目的是 。

(3)制备得到的单克隆抗体可用于乙肝的免疫治疗,其所利用的免疫学原理是 。

(4)干扰素属于淋巴因子,由效应 T 细胞产生,并以 的方式释放到细胞外。某同学联

想到单克隆抗体的制备过程,提出用效应 T 细胞代替细胞 Ⅰ ,从而获得单克隆干扰素的设想,

你认为该方法是否可行?并说明理由。 。

解析:(1)B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合所依据的基本原理是细胞膜具有一定的流动性。

(2)在图示流程中至少需要进行两次筛选,其中第一次筛选的目的是获得杂交瘤细胞,第二次

筛选的目的是获得能产生所需抗体的杂交瘤细胞。

(3)制备得到的单克隆抗体可用于乙肝的免疫治疗,其所利用的免疫学原理是抗原和抗体的特

异性结合。

(4)效应 T 细胞能裂解靶细胞,故与骨髓瘤细胞结合,会使骨髓瘤细胞裂解,无法得到干扰素;效

应 T 细胞不能产生抗体。

答案:(1)B 淋巴细胞(或浆细胞) 细胞膜具有一定的流动性

(2)获得杂交瘤细胞 获得能产生所需抗体的杂交瘤细胞

(3)抗原和抗体的特异性结合(或单克隆抗体与抗原结合的特异性强)

(4)胞吐 不可行,因为效应 T 细胞能与骨髓瘤细胞结合,使骨髓瘤细胞裂解;效应 T 细胞不能

产生抗体(合理即可)