- 588.00 KB

- 2021-05-25 发布

第一单元能力测试卷

第一单元 民俗风情多精彩

C

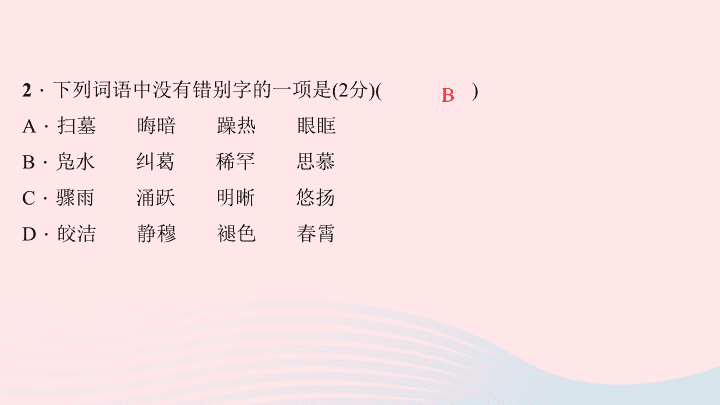

2.下列词语中没有错别字的一项是(2分)( )

A.扫墓 晦暗 躁热 眼眶

B.凫水 纠葛 稀罕 思慕

C.骤雨 涌跃 明晰 悠扬

D.皎洁 静穆 褪色 春霄

B

C

4.下列句子中没有语病的一项是(3分)( )

A.随着电子阅读已逐步成为年轻一代的主要阅读方式,使传统书店举

步维艰。

B.凌晨四点的街道,空旷而安静,这种状态持续了至少一个半小时左

右。

C.青少年学生正是迷恋书籍,对百科知识孜孜以求的阶段。

D.无论走到哪里,每逢春节,我都会想起我的母亲。

D

5.(2017·曲靖中考)下列句中标点符号使用有误的一项是(3分)( )

A.我们在田野散步:我、我的母亲、我的妻子和儿子。

B.6月6日是“全国爱眼日”。今年的主题是“‘目’浴阳光,预防近

视”。

C.铁人三项赛包括哪些项目?什么时候在我市举行?老师逐一做了回

答。

D.自己不倒,啥都能过去;自己倒了,谁也扶不起你。

A

6.下列关于文学常识的表述,不正确的一项是(3分)( )

A.《社戏》选自《呐喊》,是鲁迅写的一篇回忆性散文。

B.《安塞腰鼓》是当代作家刘成章写的一篇著名散文。

C.《回延安》是现代著名诗人、剧作家贺敬之以“信天游”的形式写

成的一首歌颂延安的诗歌。

D.《灯笼》一文中,作者吴伯箫围绕“灯笼”展开思绪,从多方面展

示了灯笼的文化内涵。

A

7.下列依次填入文段画线处的句子,最恰当的一项是(3分)( )

“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。”家书,通过古代文人的装

点状绘,从表情达意、交流思想的专属中,逐步递升为异彩纷呈的艺术

形态,成为瑰丽的文化遗产。王安石的《答司马谏议书》,_______,成

为垂范后人的政论经典;王维的《山中与裴秀才迪书》,_______,成为

自唐以来的散文名篇;怀素的《苦笋帖》,_______,成为万世学书的重

要摹本。

C

①以信函形式,酣畅淋漓地倾诉对友人的信任和欣赏

②以书信文体,旗帜鲜明地表达政治主张和变法态度

③以信札体裁,彰显了书法作品行云流水的线条美感

A.②③① B.③①② C.②①③ D.③②①

8.综合性学习。(6分)

为了加深对我国传统节日和传统文化的了解,我校八年级(3)班开展了一

次以传统节日为专题的调查探究活动。假定你是被调查的对象之一,请

协助完成以下问卷。

(1)从下列节日中找出我国传统节日,并注明其具体时间。(示例节日除

外)(2 分)

重阳节 元旦 元宵节

母亲节 清明节 国庆节

中秋节 愚人节 感恩节 端午节

【示例】清明节——农历二十四节气中的“清明”那一天,公历4月5日左

右。

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(2)请任选一个传统节日,写出相关的一句诗,或一副对联,或一条俗语。

(2分)

【示例】清明节:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

_____________________________________________________________

重阳节——农历九月初九;元宵节——农历正月十五;中秋节——农历

八月十五;端午节——农历五月初五。

示例:重阳节: 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(3)现在的年轻人都喜欢过洋节,如“情人节”“圣诞节”,你认为应该

怎样吸引年轻人重视传统节日?(2分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

示例:①加大传统节日的宣传力度,提高认识,增强人们的保护意识。

②加大政府的保护和扶持力度,将一些重要且有影响的传统节日纳入法

定保护范围。③坚持继承、发展、改造、创新并重的原则,挖掘传统节

日的文化内涵,适当融入现代元素,使其更加人文化、生活化。(言之有

理即可)

二、阅读理解(45分)

(一)阅读下文,完成9~12题。(22分)

年味,娘味

陈文秀

①没有了娘的新年,该来还是来了。喧闹声掺杂着鞭炮声飘进屋子,越

来越清晰,年越来越近了。油锅里的翻滚圆子,在漏勺的摆弄下“嗞嗞”

地泛着白花,承受着煎熬,把自己熬了,供别人享用。这让我更想我娘

了。

②记忆中的“年”由穷到富,过了一茬又一茬,把蹒跚学步的我推到了

历经沧桑的中年,把聪慧能干的娘送进了永久沉睡的墓地。几十个

“年”,还有几十年中的日日夜夜,细细回味,娘都是在岁月的油锅中

煎熬自己。

③记忆中,娘的身影永远都是灰蓝色的,娘的手总像裂了皮的枯树枝,

从没好看过。然而,有娘的“年”却是色彩斑斓、热热闹闹的。过完腊

月二十,听到猪的号叫,就算跨进“年”的框框里了。我家每年都养猪,

娘养猪像照料孩子那样细心,没事就给猪挠痒痒,冬天垫干草,夏天换

凉水……猪的食物,是吃剩的芋头皮和泔水,再拌上芋叶和糠。娘说猪

不吃昧心食,你给它多少它就还你多少,长够一年,正好够磅。等杀猪

的人准备好绳子、杠子和大秤,娘就唤猪出圈,边唤边轻轻地抚摸着它

的脊梁。家里传来猪的号叫声时,娘便躲在远处的柴垛旁悄悄地用粗糙

的手抹眼泪。然而,当天我们就能美美地吃一顿猪肉。

④腊月二十三,天没亮娘就忙着切芋头丁、剁萝卜馅儿,张罗着蒸馍馍。

风箱“呼呼”地拉,馍馍一笼一笼地蒸,家里的笆斗、篮子都派上用场,

从早到晚,没完没了。到最后还要蒸两锅杂面馍,留到大年初一犒赏家

里的牛。“打一千,骂一万,初一五更吃顿饭”,这是老辈传下来的规

矩。蒸馍那天不烧饭,饿了就随便拿着馍吃,但不许乱说话。娘怕小孩

子的嘴巴没遮拦,冲了财气。

⑤接下来就是熬糖。娘把洗净的一大筐芋头剁开,放到大锅里使劲拉着

风箱烀。早上九点左右,烀烂的芋头糊掺进捣碎的大麦芽,搅匀后装进

细布口袋,把糖汁挤压出来继续在锅里熬。傍晚时分,糖汁才熬成糊状。

看看吹凉能结块了,风箱便停了,拉风箱的小孩如释重负地跳着跑了。

案板上的面粉被娘扒拉出一个个圆坑,糖糊刮出来倒在面坑里往四周自

由扩散,形成一个个黑乎乎的糖刮子。糖刮子凉了,一敲就碎。糖熬成

了,但不许放开量吃,初一早晨娘要粘糖,把炒熟的面粉、芝麻、花生

做成糖卷儿、糖条、糖块。

⑥娘有很多拿手活,过年都能用上。用细秫秫秆做锅盖,用秫秸做凳子,

用麦秸扎馍篓,用脱完粒的秫秫穗扎笤帚。自家用不完的锅盖、馍篓和

笤帚,就由爷爷背着赶年集,背着走亲戚送邻居,把年味背到了街头巷

尾,背向了村口路边。

⑦大年初一,娘把做好的食物全部端出来,给自家人吃,给串门的大人

孩子们吃。吃完早饭,孩子们开始嬉闹,娘就去睡觉。这一天不许扫地,

不许泼水,总之不许干任何活,只许玩。娘说年初一要是忙着干活,到

了忙的时节就会生病。娘牢牢地信守这个规矩,这也是娘一年中唯一的

一天假期。

⑧娘最爱说一句话:“穷忙。”说得没错,很穷,也很忙。穷的日子被

娘忙得有滋有味。后来富了,过年还是忙,好像只有“忙”,才有年味。

⑨娘忙到了五十岁,忽然不忙了:那年,二十八岁的弟弟,在外地打工

时不幸葬身火海,一米八的大个子,却换成了一个小小的骨灰盒,被父

亲千里迢迢捧回了家。直到我们摇晃着娘让她哭两声弟弟时,才发现她

已神志不清。从那以后,就再也唤不醒娘了,娘每天唠唠叨叨、自言自

语,没人能听懂她在说什么,她也不知道人世间的喜怒哀乐。在别人的

同情、怜悯和嫌弃中吃了十来年的闲饭,娘走了,就在去年。娘走时,

没有人知道,她一觉睡去,就再也没有醒来,连一声呻吟都没有留下。

⑩娘去了我们找不到的地方。握住娘逐渐变凉的手,望着小时候娘那经

常为我们量体温、在这一刻却失去血色的额头,我在娘的床前重重地跪

了下来……我给娘换了一身红绸缎的衣裤和鞋子,娘终于做了一回女

人——记忆中的娘从来没有穿过光鲜衣服,她的身影永远被定格在灰蓝色,

柴灶前、池塘边、园子里、田埂上、火热的打麦场上、昏暗的煤油灯

下……都有娘灰蓝色的身影。

11没有娘的年,还是要过。学娘的样子,烀肉、炸圆子、包饺子……但

也删去了娘的许多讲究。当一个人忙前忙后、孩子们视而不见还挑三拣

四的时候,我很想娘,想得泪水扑簌簌地往下落。

12在街上遇到芋头熬成的糖刮子,尽管价钱超出那时的十几倍,还是有

点想买,但又担心回去粘不好芝麻花生。犹豫间,女儿赶了上来,她说:

“妈妈,你真老土,到街上什么糖买不到啊?!”女儿说完就拉着我走

了。

13孩子啊,带有娘味的东西,能买得到吗?

14唯有捧一把纸钱、端一杯水酒,跪在娘的坟前,心里一遍遍默念,哀

悼这个我一生中最对不起的人。年还在一茬一茬地过,可是娘去了就不

回来了。

9.选文第④段和第⑤段主要通过哪四件事来表现娘为年而忙碌着?(8分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

10.赏析下面句中加点词语的表达效果。(4分)

看看吹凉能结块了,风箱便停了,拉风箱的小孩如释重负地跳着跑了。

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

①蒸馍馍;②蒸杂面馍;③熬糖;④初一早晨粘糖。

加点词形象地描写了小孩干完活后的轻松愉悦,反衬了娘的辛劳。

11.选文中第11段和第12段写“我”操办着过年而“孩子们视而不见还

挑三拣四”和“我”买糖刮子,女儿说“真老土”,有何作用?(5分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

12.阅读文末一段,说说此段抒发了作者怎样的思想感情。(5分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

与“娘”聪慧能干、辛苦忙碌操办过年,“我们”开心愉悦的热闹氛围

形成鲜明的对比,深刻地表达了“我”对娘所做的过年的食物的喜爱以

及对有娘一起过年的快乐时光的怀念。

既有对娘忙碌过年的岁月的留恋,又饱含着作者的自责悔恨与对娘的怀念之情。

(二)阅读下文,完成13~17题。(23分)

乡 宴(2017·宁夏中考)

①停刀落箸,乡宴至美。

②在我的老家,管做乡宴的厨师叫“大师傅”,平日里,他们与土地为

伍,与粮食蔬菜相伴,并无异于常人之处。只有在喜事场上,他们才被

主家以“天地君亲师”中的“师”称呼,身份便有了些许特殊。

③只见“大师傅”马步扎得稳当,一只炒锅盈握在手,翻炒之间尽显如

虹气势,“砧板”和“传菜”臂助左右,不敢怠慢。或许,他们不知

“八珍”是何烹饪之术,更叫不出几道“满汉全席”中的菜品名号,不

论是劈切锲斩,还是煎炒烹炸,全靠代代传续,耳濡目染,他们用娴熟

的烹饪技艺制作出富有地方风味的菜肴,灵趣中透出憨鲁,粗粝中带着

精细,一如他们性情的折射。

④几乎每个村子里都有一名做乡宴的“大师傅”,我们村也有,是我的

伯祖父,也就是我的大爷。二堂哥建春结婚的时候,那十六桌酒席宴就

出自他老人家之手。他是长辈,本应到外村请“大师傅”来伺厨的,他

不允,说还是由自己做才放心。家人拗不过他,只好答应。

⑤随着建春哥婚期的临近,我似乎闻到了那股浓浓的菜香。

⑥大爷常说,做宴席讲究五个字:质、色、香、味、器,缺一不可。对

于食材的质,大爷向来很在意。俗话说,一方水土一方人,一方人做一

方宴,要想做出亲近唇齿的味道,就不能忽视本地食材,因为它们接了

我们脚下的地气,还有渗入我们肌体的水气。

⑦按照本地风俗,不管谁家办喜事,本家族人和左邻右舍都要去帮忙。

炉灶锅台,杯碟碗筷,刷得纤尘不染,干货菜蔬,鸡鸭鱼肉,逐一备齐。

大爷并不急于过油、走红,而是先吊了一锅清汤。照他的话说,这叫

“唱戏的腔,厨师的汤”。厨师没了清汤,做出的菜肴就没有底味,不

论是烧、扒,还是炖、焖、煨、汆、涮、烩、熬,味道再好,终究是浮

着的。为人处世亦是如此,没了人味,表面功夫做得再好,也只不过是

浮夸之辈。

⑧炉膛中,松柴毕毕剥剥地燃烧着,酱锅里的汤汁上下翻涌,锅底箅丝

上的肉慢慢红润起来。大爷一声令下,大家抖擞起精神,火速“备宴”。

搅动鸡蛋的嘚嘚声,切葱姜末发出的唰唰声,“粗斩细剁”肋条肉形成

的马蹄声,给鲤鱼、光鸡过油响起的噼里啪啦声……各种声音融汇在一

起,抑扬顿挫,和谐悦耳。小院子的花花草草也被这气氛所感染,欢快

地摇曳着。

⑨薄暮时分,“备宴”收尾,建春哥和伯父送来糖茶,表示感谢。大家

围坐在八仙桌旁,讲古说今。大爷话不多,深邃的眼神让人捉摸不透。

晚九点左右,大家散去,大爷斜躺在连椅上,不一会儿就响起了沉重混

沌的鼾声。

⑩第二天,阳光灿烂,天气晴好。唢呐声声,鞭炮齐鸣。建春哥迎来了

堂嫂。他们拜天地,拜高堂,夫妻对拜,空气中弥漫着鞭炮炸开花的呛

味,非常好闻。另一头,大爷将两碗宽心面下好了,由本家嫂子用红漆

木盘端给两位新人。宽心面,嫩香腆润,每碗一整根,代表一心一意,

蕴含美好的寄托。这时,“传菜”的伙计捎话过来,客人已经遵照安排

入座,大爷将手勺一挥,宣布开席!

11宴席有条不紊地进行着。从天刚破晓到日上中天,大爷在“砧板”的

配合下,忙而不乱,一口炒锅在手,或翻或转,动作流畅自然。做完最

后一道“四喜丸子”,他长舒一口气,额头沁出细密的汗珠,脸膛泛红,

让人感觉很温暖。

12送走宾客,伯父安排大家会餐,再次表示感谢。我又尝到了大爷的手

艺。大爷多喝了两盅,他说,他记不清做过多少次乡宴了,但这次喜宴

是他做得最满意的一次。大家打趣他,说他之前故意留了一手。他摆摆

手说,每次都很用心,但这次感觉不一样,至于啥感觉,一时半会说不

清。

13许多年过后,我结婚了,“大师傅”是从外庄请来的,因为大爷再也

不能做喜宴了,或者说,我永远没有机会品尝他做的菜了。我陪客人入

座,一道道菜端上餐桌,菜品用了很多新式调料,客人推杯换盏,赞不

绝口,我却停了一下筷子,忆起大爷,还有他做的乡宴。

14那滋味,那么美,是浓浓的亲情,是家的味道。

(选自《人民日报》,有删改)

13.文章第①段有什么作用?说说你的看法。(4分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

14.理解第⑦段“为人处世亦是如此,没了人味,表面功夫做得再好,

也只不过是浮夸之辈”这个句子的含义。(4分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

开篇点题,揭示文章的内容;统领全篇;奠定全文感情的基调;吸引读

者阅读的兴趣。

为人处世如做乡宴,注重本色底味;做人要有人味,一个人如果只注重

做表面功夫,他只能是一个浮夸的人。(意思接近即可)

15.请从修辞手法的角度赏析第⑧段中画线的句子。(5分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

16.文章结尾段能否删去?为什么?(5分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

运用了排比、比喻的修辞手法,生动形象地写出了婚宴“备宴”时的热

闹、欢快景象和喜宴菜品的丰盛,表现了厨师精湛、娴熟的烹饪技艺。

不能。因为结尾段揭示了文章的主题,突出乡村喜宴的美,照应文章的

开头;总结全文,升华主题。

17.文章的题目是《乡宴》,开篇却从做乡宴的“大师傅”写起,这离

题吗?请结合全文内容说一说。(5分)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

不离题。开篇大量的内容写做乡宴的“大师傅”,为下文写大爷做乡宴

做铺垫;使文章内容更充实,突出主题。

三、写作(50分)

18.过年,是中国人最重视的传统节日。这一天,举家团聚,欢庆新春;

这一天,张灯结彩,鞭炮齐鸣;这一天,美酒佳肴,笑语阵阵;这一天,

走亲访友,互祝吉祥……你印象中的过年是怎样的?年前,会做什么准备?

年时,会有哪些节目?你印象最深、感触最大的是什么?请以“过年”

为话题写一篇文章,文题自拟,文体不限,600字左右。