- 794.50 KB

- 2021-05-24 发布

第22讲 中国近现代社会生活的变迁

考纲要求 1.物质生活和社会习俗的变化。2.交通、通讯工具的进步。3.大众传媒的发展。

课标提示 1.了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。2.了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。3.以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传媒的发展给人们生活方式带来的巨大变化。

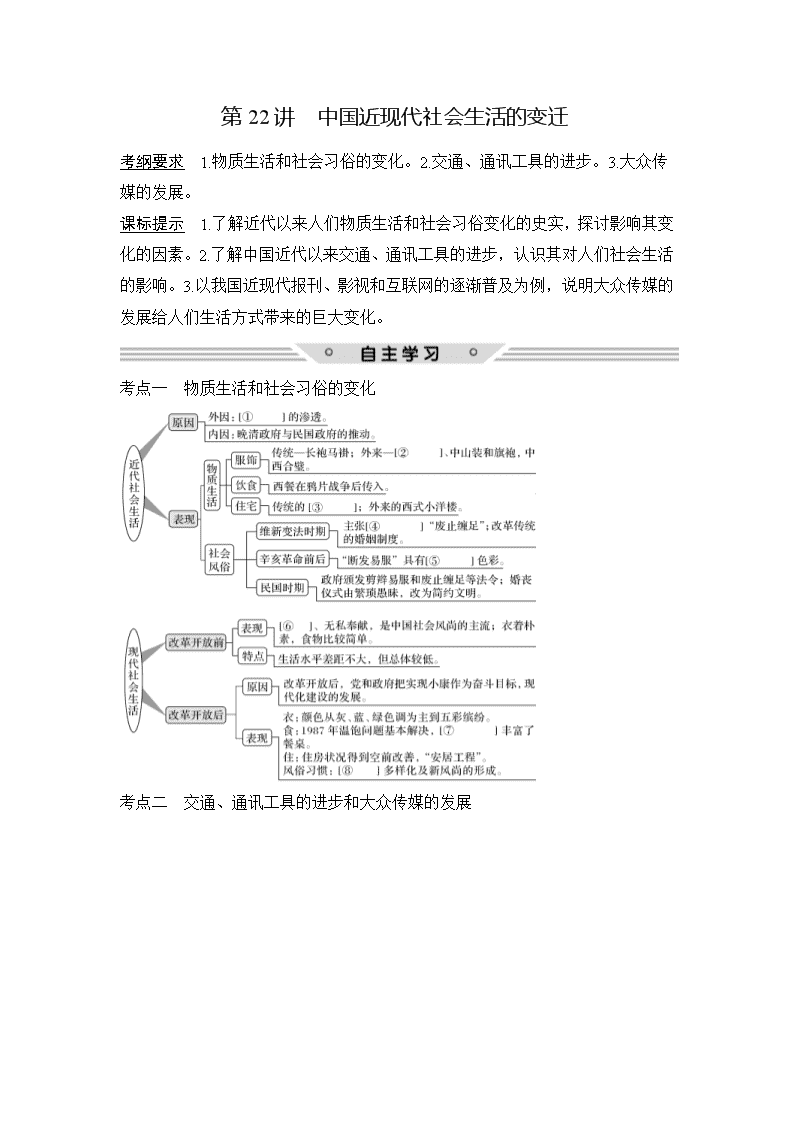

考点一 物质生活和社会习俗的变化

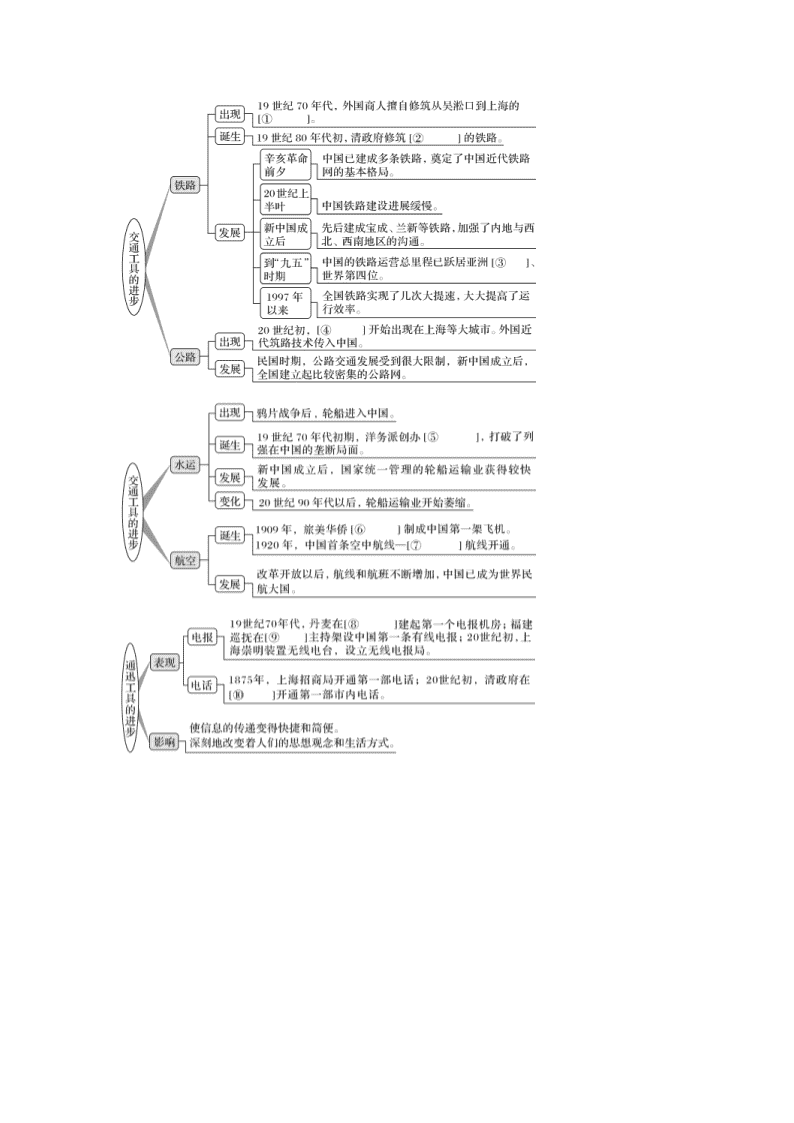

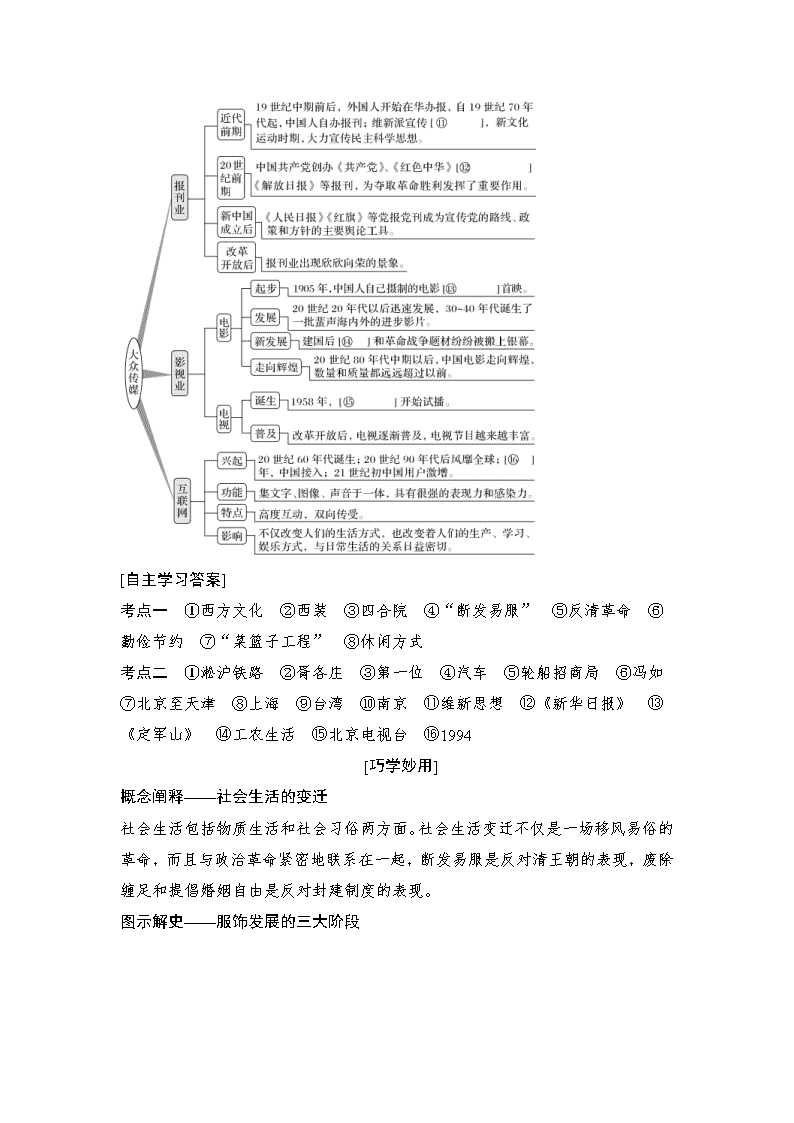

考点二 交通、通讯工具的进步和大众传媒的发展

[自主学习答案]

考点一 ①西方文化 ②西装 ③四合院 ④“断发易服” ⑤反清革命 ⑥勤俭节约 ⑦“菜篮子工程” ⑧休闲方式

考点二 ①淞沪铁路 ②胥各庄 ③第一位 ④汽车 ⑤轮船招商局 ⑥冯如

⑦北京至天津 ⑧上海 ⑨台湾 ⑩南京 ⑪维新思想 ⑫《新华日报》 ⑬《定军山》 ⑭工农生活 ⑮北京电视台 ⑯1994

[巧学妙用]

概念阐释——社会生活的变迁

社会生活包括物质生活和社会习俗两方面。社会生活变迁不仅是一场移风易俗的革命,而且与政治革命紧密地联系在一起,断发易服是反对清王朝的表现,废除缠足和提倡婚姻自由是反对封建制度的表现。

图示解史——服饰发展的三大阶段

构图解史——社会生活的变化

漫画解史——西式交通工具的出现

图片证史——轮船招商局旧址

图解历史——近代交通工具发展的特征

构图解史——制约近代交通发展的因素

构图解史——近代报刊业的特点和作用

图示解史——大众传播媒介的更新

思维导图——大众传媒的变迁

考法1 近代社会服饰的变迁

【考题1】 (2016·云南昆明检测)下图女子旗袍的变化表明( )

A.旗袍是新潮女性的永恒时尚

B.服饰有较强的政治色彩

C.当今服饰复古潮流已非常普遍

D.旗袍在突破创新中诠释崭新的时尚

答案 D

『』 人们的审美观发生重大变化,女性服装开始向合身适体、短袍窄袖的方向发展,旗袍可以说是这方面的典范,与材料中“旗袍的变化”相符,故

D项正确。晚清普通女子的着装宽松肥大,遮盖了女性的曲线,与20世纪20年代之后“新潮女性”的日常着装不符,故A项错误。

『』 中国近现代社会服饰变迁的特点

(1)在鸦片战争后直至民国时期经历了由盲目排外到向西方学习。

(2)由过去的封建传统服饰向现代服饰趋进的过程。

(3)变化中呈现出既追新慕异、去土存洋,又新旧并存、中西合璧的特征。

考法2 报刊的社会功能

【考题2】 (2017·安徽蚌埠调研)从1874年至1877年,《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,这是中国新闻史上力度最大、时间最长的冤案报道,引起强烈社会反响,促成了该案的平反。这反映了( )

A.大众传媒开始关注民众生活

B.《申报》的主要功能是时政评论

C.大众传媒发挥舆论监督作用

D.《申报》促进晚清司法制度改革

答案 C

『』 《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”,引起强烈社会反响,促成了该案的平反,说明大众传媒发挥舆论监督作用;《申报》连续刊载有关进展消息,既不能说明大众传媒开始关注民众生活,也无法体现司法制度改革,故A、D表述错误。

『』 近代报刊的社会功能

(1)报刊作为重要的传播媒介,时效性较强,是人们了解国内外大事的重要渠道。

(2)在通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和实行舆论监督方面发挥着重要作用。

(3)近代社会,报刊对中国政治和思想的近代化起了巨大的推动作用。

考法3 近代中国交通的发展

史料一 1870~1900年的铁路网(单位:千公里)

年份

全世界

欧洲

美洲

亚洲

非洲

澳洲

1870

210

105

93

8

2

2

1880

372

169

175

16

5

8

1890

617

224

331

34

9

19

1900

760

284

402

60

20

24

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》

史料二 19世纪后半期,中国的铁路交通从无到有。19世纪80年代初,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路,标志着中国铁路的诞生。甲午战争后,列强纷纷争夺在华铁路修筑权。1909年,中国工程师詹天佑设计施工的京张铁路建成通车,成为中国铁路史上的里程碑。到辛亥革命前夕,中国近代的铁路交通网络已基本形成。

——摘编自《中国铁路史》

高铁肇始于日本、发展于欧洲、格局大变于中国,中国的高铁产业和装备处于国际先进水平。随着国家领导人多次在国际场合推销中国高铁,“高铁外交”席卷全球。

——摘编自“凤凰读书”

『』

(1)史料一反映了19世纪后半期世界铁路的发展概况。依据史料一,概括19世纪后半期世界铁路交通发展的基本特点,并分析这些特点的成因。

提示 特点:就全世界来看,铁路交通发展迅速,铁路已延伸到世界各地;就各地区来看,铁路交通的发展极不平衡。

成因:第二次工业革命推动下,西方列强加紧对外殖民扩张,带动了铁路交通向全球的延伸;世界各地的经济、政治、思想文化发展的不平衡导致了各地铁路交通发展的不平衡。

(2)史料二论述了中国近现代铁路的发展历程。依据史料二,比较说明中国铁路与高铁发展背景的异同。

提示 异:在半殖民地半封建社会,中国铁路发展是列强侵华与清廷自救的产物;在经济全球化背景下,改革开放后的中国综合国力提升,高铁处于国际先进水平,本着和平共处五项原则积极参与国际竞争。

同:先进的中国人,创新技术,爱国奉献。

『』 表格型史料是历史高考的常见题型,“正确解读表格、获取有效历史信息”

成为解题的关键。解读表格一般分两步:一看标题,掌握表格核心主旨;二看两个对比,横向对比和纵向对比。如史料一的表格:从纵向看,得出全世界的铁路建设均发展迅速;从横向看,铁路交通的发展极不平衡。有关世界铁路发展特点的成因,可进行两点分析,第一点从第二次工业革命推动下殖民扩张掠夺的影响,第二点从各地区政治、经济、思想文化发展的不平衡角度进行回答。史料二的中国铁路与高铁发展背景的比较,注意从国际国内两个角度进行思考。

『』 中国近代交通发展的原因、特点及影响

(1)原因

①先进的中国人为救国救民,积极兴办近代交通业,促进中国社会发展。

②列强侵华的需要。为扩大在华经济利益,加强对中国控制,操纵中国的交通建设。

③工业革命的成果传入中国,为近代交通业的发展提供了物质条件。

(2)特点

①从时间上看:起步晚,落后于同时代的西方国家。

②从发展水平上看:远远落后于世界水平。

③从地域上看:发展不平衡,最早出现在东南沿海地区且发展较快,西北、西南地区发展缓慢,地区差别较大。

(3)影响

①积极:促进了经济的发展,改变了人们的出行方式,在一定程度上转变了人们的思想观念;加强了中国与世界各地的联系,丰富了人们的生活,有利于中国经济的近代化。

②消极:有利于西方列强的政治侵略和经济掠夺,带来了城市交通阻塞、空气污染等负面影响。

考法4 近代中国社会生活的变迁

史料

『』

史料两幅图片展现了不同时期的家庭风貌,充分反映了时代的变迁。从图1、图2中,各提取一项信息,对近现代中国人家庭生活的重大变迁进行比较说明,并结合所学知识分析原因。

提示 示例一 变化说明:人物服装不同。图1清末服装带有满族服装传统,而图2则是文革时期中国人最普遍的中山装。百年来中国社会发生巨大变迁(经历过外敌入侵内乱不止,从王朝到共和国,从半殖民地半封建社会再到社会主义);国家政治生活主题变化直接影响民众家庭生活。

示例二 变化说明:家庭成员人数。清末家庭人数明显多于现代家庭。原因:清末大家庭都与长辈住在一起;而现代中国人家庭大多是小家庭(或独生子女),分户而居;人们的家庭观、生育观发生变化,从多子多福、多代同堂到小家庭模式。

示例三 变化说明:从人物形象或画面内容来看。图1的清末家庭照相对而言还略有生活情趣,有瓷瓶装饰,妇人孩子们手持折扇;而图2中的人物形象刻板,佩戴有毛主席像章。图1是生活场景实拍,是近代社会处于转型阶段的缩影;而图2是艺术描绘的“文革”期间国人的精神、生活状况;政治氛围浓厚,气氛压抑;国家政治生活主题变化。

示例四:变化说明:两幅全家福的留影手段不同。图1是使用相机实拍的老照片留影,而图2是当代艺术家创作的前卫艺术作品(以典型照片为蓝本),风格截然不同。原因:当代艺术创作求新、求变,画风独特,以独特视角来表现革命时代的脸谱化肖像;社会进步,观念开放,为艺术家的创作提供了广阔空间。

『』 第一小问,示例一据图1“满族服装传统”和据图2“中山装”得出人物服装不同,示例二据图1、图2中家庭成员人数得出清末家庭人数明显多过于现代家庭,示例三据图1“生活情趣,有瓷瓶装饰,妇人孩子们手持折扇”、据图2“形象刻板,佩戴有毛主席像章”得出画面内容不同,据图1“相机实拍”、据图2“前卫艺术作品”得出留影手段不同;“原因”从该时期的政治、社会、技术和艺术等角度回答。

『』 近代中国社会生活变迁的原因、特点及影响

(1)原因

①西方工业文明的冲击:鸦片战争以后,西方列强在不断扩大对中国侵略的同时,也带来了近代西方文明,促进了中国社会生活的变化。

②政府政策的影响:在各种因素的刺激下,清政府、民国政府不断推行各种改革,这些改革使中国的社会生活进一步发生变化。

③西方民主思想的影响:民主、平等思想的不断传播和资产阶级革命的发展,都冲击着旧的生活方式,促进了社会生活的演变。

④近代工商业发展的推动:随着近代工商业的发展,城市近代化的基础设施逐步建立,人们的生活习俗也随之发生变化。

(2)特点

①从地域看:由通商口岸城市、沿海城市向内地推进,存在着严重的不平衡性。

②从过程看:由西方引进,有较强的殖民地色彩,且中西合璧、新旧并存。

③从程度上看,沿海地区和大城市变化大,内地和广大农村变化小,城乡社会生活变化不均衡。

④从动力看:每一次服饰、习俗等方面的变化都与当时社会运动的推动有关。

(3)影响:客观上促进了近代社会的文明与进步。

①政治上,有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展。

②经济上,有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的发展。

③思想文化上,有利于冲破封建文化的束缚。革除弊端,既保留传统中国文化的精髓,又日趋科学合理。

1.(2014·课标全国Ⅱ,28)1892年,维新思想家宋恕提出“

欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是( )

A.改制中易服更易推行

B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

解析 从材料信息看,宋恕认为“易西服”是“更官制、设议院、改试令”的前提,即“易服”可以营造改制的社会氛围,B项正确。作者旨在强调“易服”与变革之间的关系,A、C两项与此不符;材料信息并不能说明长袍马褂代表了守旧势力,排除D项。

答案 B

2.(2014·课标全国Ⅰ,30)20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时在上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2∶1;而在北京和天津,这一比例高达5∶1甚至6∶1。上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是( )

A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放

解析 本题以上海与内地电影放映对比为切入点,实际考查近代民族资本主义发展相关史实,难度较大。材料显示京津内地放映的国产片要比作为中国电影制作中心的上海少很多,不是因为京津民众对外来事物更热情,而是因为国产影片拷贝难以流通到内地,故排除B项,A、D两项题干无从体现,故答案为C项。

答案 C

3.(2015·课标全国Ⅱ,41)阅读材料,完成下列要求。

材料 下表是1950~2008年我国部分节假日一览表

年份

法定假日天数

节假日

1950

1995

2000

2008

元旦

1

1

1

1

春节

3

3

3

3

劳动节

1

1

3

1

国庆节

2

2

3

3

星期日

1

1

1

1

星期六

-

1

1

1

清明节

-

-

-

1

端午节

-

-

-

1

中秋节

-

-

-

1

表中能够反映我国节假日变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

解析 解题首先读题,总结趋势和分析原因。读题之后研读材料,观察表格,找到“节点”,找出我国节假日变化的趋势,正确指出材料反映的一种变化趋势,如法定假日总天数从少到多,成为法定假日的传统节日种类增多,小长假出现和增多等,根据史实对变化趋势原因的说明充分恰当。

答案 趋势:改革开放后法定假日总天数从少到多。

原因:实行改革开放,社会经济发展迅速;人民生活水平不断提高,休闲娱乐需求增加;增加假日成为促进经济发展的一种手段;政府更加注重民生。

相关文档

- 2021高考历史一轮复习专题十二现代2021-05-23 03:23:4354页

- 高考历史一轮复习第十一单元当今世2021-05-23 00:48:4454页

- 2020届中考历史一轮复习课件:主题272021-05-22 22:25:5835页

- 2021高考历史一轮复习第8讲从两极2021-05-22 22:20:0614页

- 高考历史一轮复习必修二2021-05-22 20:59:598页

- 2021高考历史一轮复习专题十六资本2021-05-22 20:44:4848页

- 高考历史一轮复习第16单元近代以来2021-05-22 20:23:095页

- 2021高考历史一轮复习专题十四欧美2021-05-22 20:18:5036页

- 高考历史一轮复习第1单元中国古代2021-05-22 20:11:5614页

- 高考历史一轮复习第十单元世界各国2021-05-22 19:32:5021页