- 251.00 KB

- 2021-05-23 发布

第 11 课 经济建设的发展和曲折

课时过关·能力提升

一、基础巩固

1.1952 年底,中国人民的生活水平有较大提高,主要得益于( )

A.过渡时期总路线的执行

B.国民经济的恢复和发展

C.“一五”计划取得的成果

D.社会主义苏联的大力援助

解析:新中国成立初期,中国社会经济凋敝,百废待兴。党和政府领导人民进行经济调

整,大力恢复和发展国民经济,到 1952 年底,国民经济形势基本好转,人民生活水平显

著提高,工业化建设提上日程。至此,方才提出过渡时期总路线,以后又提出“一五”计

划,故可排除 A、C 两项;D 项过于夸大外因,与史实不符;所以应选 B 项。

答案:B

2.20 世纪 50 年代初,中国面临的困难是“能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还

能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。

为改变这一状况,中国政府( )

A.推行了土地改革 B.组织了人民公社

C.实施了“一五”计划 D.发动了“大跃进”

答案:C

3.与1952 年相比,1957 年我国生产资料的生产增长210%,消费资料的生产增长 83%,

重工业生产在工业总产值中的比重由 35.5%提高到 45%。这说明第一个五年计划期

间( )

A.工业结构得到了改善 B.国家基本实现工业化

C.工农业生产比例协调 D.工业总产值超过农业

解析:题干材料并未涉及工农业的产值和比例问题,排除 C、D 两项。“一五”计划为

我国的工业化奠定了初步基础,排除 B 项。从题干材料中可以看出,“一五”计划期间

我国重工业发展较快,一定程度上改变了重工业落后的局面,故 A 项符合题意。

答案:A

4.1970 年 12 月,毛泽东会见美国客人斯诺时说:“世界上的事情就是这样,要走弯路,

就是 S 形。”历史证明,中国共产党在第二个“30 年”对社会主义的探索,正是走了 S

形。这一时期“走弯路”的突出表现是( )

A.社会主义三大改造的完成

B.第一个五年计划的实行

C.社会主义建设总路线的提出

D.“调整、巩固、充实、提高”方针的提出

解析:中国共产党的第二个“30年”指的是 1951~1981年,“走弯路”即出现挫折,故选 C

项。

答案:C

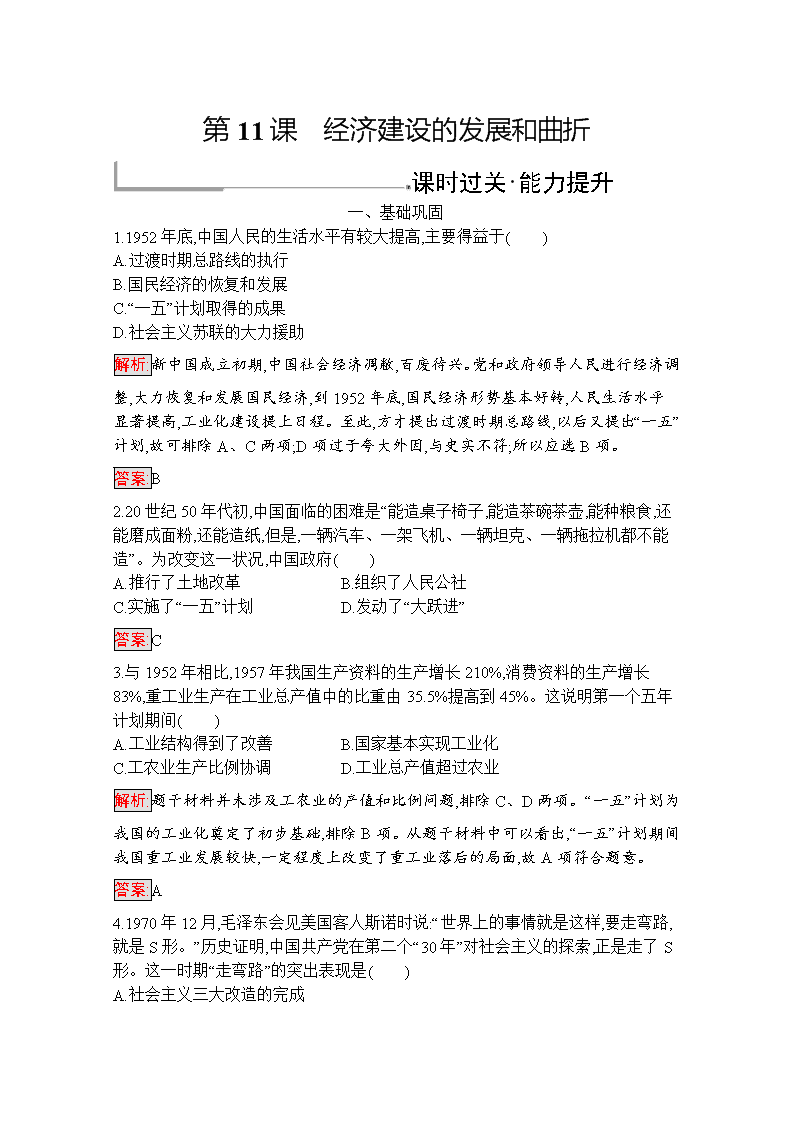

5.下图是《1957~1960 年工业、农业总产值》示意图,对其解读最为恰当的是( )

A.中共八大的正确决策调动了全国人民的积极性

B.人民公社化运动严重挫伤了广大农民的积极性

C.“大跃进”使全国工业总产值有了大幅度的提高

D.“大跃进”导致了工农业生产比例严重失调

解析:题目提供的图示直接反映出,当时中国的工业总产值直线上升,而农业总产值

却大幅度下降。这充分说明“大跃进”导致了工农业生产比例严重失调。

答案:D

6.电影《活着》中有这样一个场景:20 世纪 50 年代末,一个小孩想把父亲用的包着

铁皮的箱子交给街道干部炼钢。这个场景所反映的历史现象应该发生在( )

A.土地改革运动时期

B.三大改造运动中

C.“大跃进”运动中

D.人民公社化运动时期

解析:大炼钢铁是“大跃进”运动的产物。

答案:C

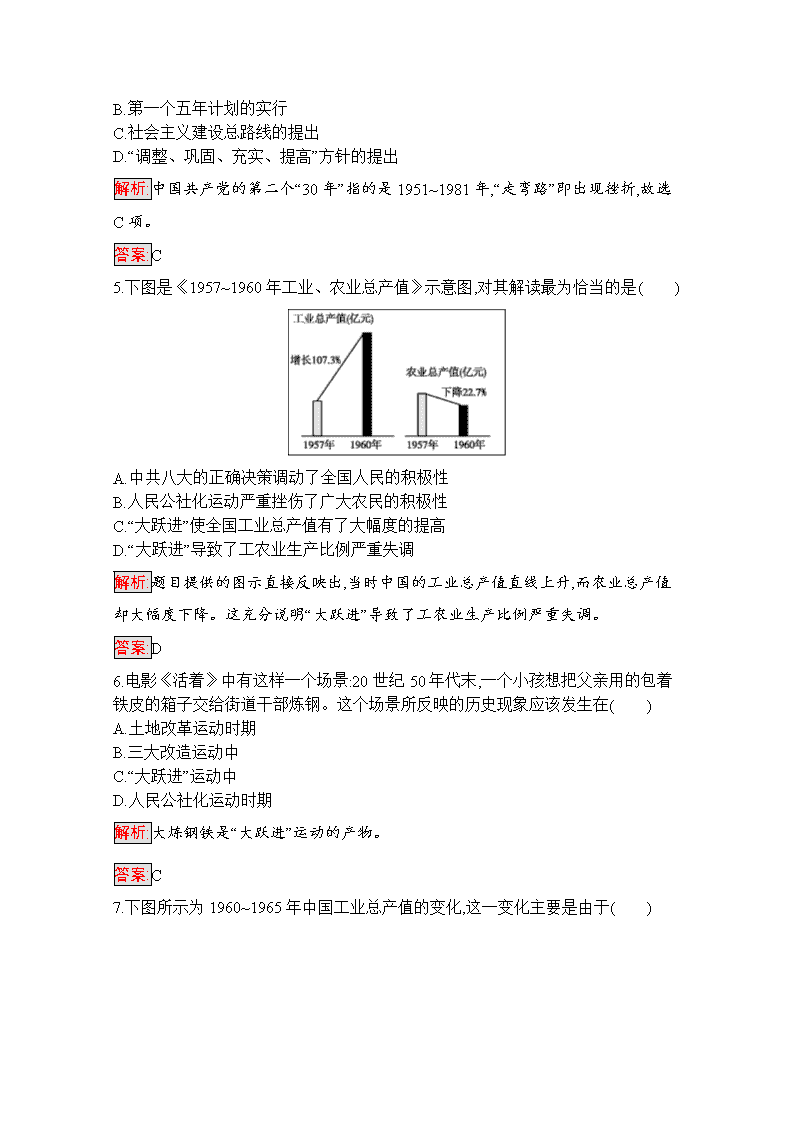

7.下图所示为 1960~1965 年中国工业总产值的变化,这一变化主要是由于( )

A.经济政策的变化

B.工业结构的调整

C.农业经济的波动

D.中苏关系的变化

解析:柱状图显示的时间是 1960~1965 年,这段时间是我国国民经济从开始纠正“大

跃进”错误到逐渐恢复发展的一个时期,到 1965 年国民经济调整任务基本完成。因

此,这一时期工业总产值的变化和农业从遭到破坏到逐步恢复都是经济政策调整的

结果。

答案:A

8.在 1973 年和 1975 年,我国工农业生产比上一年分别增长 9.2%和 11.9%。出现这

一历史现象的主要原因是( )

A.“调整、巩固、充实、提高”方针的提出

B.党和国家坚持以经济建设为中心

C.“文化大革命”已经结束

D.周恩来、邓小平调整经济政策

解析:“文化大革命”期间经济破坏严重,周恩来、邓小平对“左”倾错误的纠正,有利于

经济的发展,故选 D 项。A 项从时间上排除;“文化大革命”(1966~1976 年)是以阶级

斗争为中心的,排除 B、C 两项。

答案:D

9.阅读材料,完成下列要求。

材料 工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规

模建设的重点。在“边打、边稳、边建”的方针下,就要求我们集中力量而不是分散

力量去进行基本建设,要求我们以有限的资金和建设力量(特别是地质勘查、设计和

施工的力量),首先保证重工业和国防工业的基本建设,特别是确保那些对国家起决

定作用的,能迅速增强国家工业基础与国防力量的主要工程的完成。我们必须在五

年内基本上完成鞍钢等大工业基地的建设,并开始新的工业基地的建设,以此来发

展我国的五金、燃料、机械、电力工业与国防工业,使 1957 年的工业生产比 1952

年提高一倍到一倍半。

——《中共中央关于编制 1953 年计划

及五年建设计划纲要的指示》

(1)根据材料并结合所学知识,分析新中国成立初期经济建设的突出特点和原因。

(2)根据材料并结合所学知识回答,到“一五”计划完成时我国重工业取得了哪些具体

成就?这些成就的取得对新中国的建设有何意义?

参考答案:(1)特点:优先发展重工业。原因:我国的工业基础特别是重工业的基础非

常薄弱;受苏联建设经验的启示;当时国际环境十分险恶。

(2)成就:鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制

造厂等先后建成投产。意义:开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初

步基础。

二、能力提升

1.1953 年 10 月,中共中央决定在全国范围内实行粮食的统购统销,在农村向余粮户

实行粮食计划收购的政策,由国家严格控制粮食市场。粮食的统购统销( )

A.加快了我国农村经济的恢复和发展

B.有力地促进了各地农村的政权建设

C.将农民经济生活纳入国家计划体制

D.为国家工业化建设提供劳动力资源

解析:粮食统购统销不能提高农民的生产积极性,也未提高生产力,不可能加快我国

农村经济的恢复和发展,故 A 项错误。题干材料涉及的是农村经济政策,与政权建设

无关,故 B 项错误。粮食统购统销制度为国家工业化提供的是粮食而不是劳动力,

故 D 项错误。这种粮食统购统销制度将农民手中的粮食纳入国家控制的范围,故 C

项为正确答案。

答案:C

2.以下为我国经济发展中“单位 GDP 能耗”年度变化示意图。

图中“单位 GDP 能耗”出现最高峰值的直接原因是( )

A.实行“二五”计划

B.提出社会主义建设总路线

C.建立人民公社

D.开展“大跃进”运动

解析:从图中可看出,“单位 GDP 能耗”出现最高峰值是在 1958 年,很明显,这是“大跃

进”运动中大炼钢铁带来的后果。

答案:D

★3.1958 年一则新闻报道称,某县一农业社创造了平均亩(0.067 公顷)产 36 956 斤

(18 478 千克)的惊人纪录。来自各地的参观者普遍认为,人的智慧和大自然的潜力是

无穷无尽的。这( )

A.显示出农业合作化运动激发农民生产积极性

B.体现了集体经营对提高生产效率有一定作用

C.反映了科学技术进步极大提高了粮食产量

D.折射出人们改变经济落后面貌的迫切愿望

解析:亩产 36 956 斤显然是不可能实现的,是“左”倾错误的表现,由此可排除 B、C 两

项。此时,农村实行人民公社化运动,而不是农业合作化运动,A 项错误。农业“高产

卫星”的出现,从一个侧面反映了人们迫切要求改变经济落后面貌的愿望,D 项正确。

答案:D

4.1962 年,我国县以上的工业企业减少 2 万个,加上 1961 年减少的 2.4 万个,共计减

少了 4.4 万个,相当于 1960 年底工业企业总数的 45%。1962 年工业总产值指标比

1960 年下降了 47%,重工业下降了 57%,轻工业下降了 26%。同时,还切实整顿了所

保留工业企业的管理。这些政策在当时( )

A.解决了农轻重比例失调问题

B.增加了国家的财政收入

C.使企业经济效益明显改善

D.纠正了党内“左”的错误

解析:由题干材料中工业企业数量的减少和指标的下降,可知国民经济建设“降温”

了,出现调整;再结合时间“1962 年”可判断这与“八字方针”有关,C 项正确。

答案:C

5.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《人民日报》发表《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。

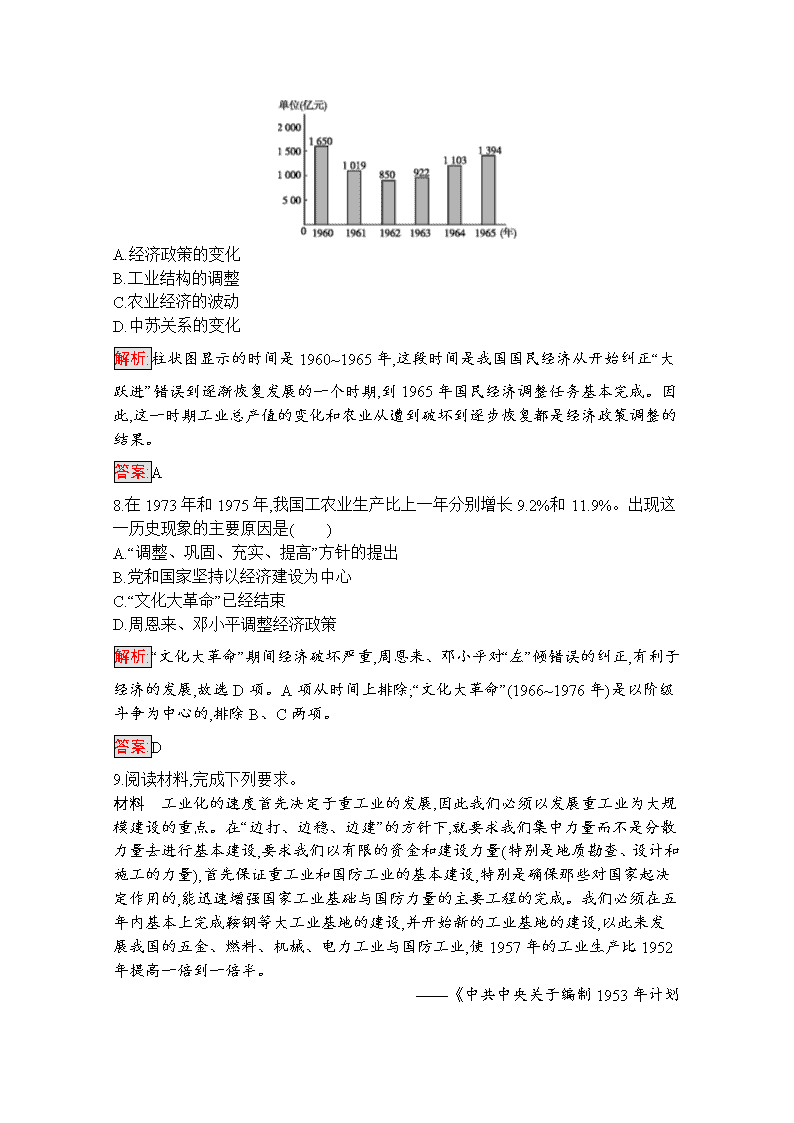

材料二 全国几千万人上阵,大搞小(小高炉)、土(土法炼钢)、群(群众运动)。下图

是“小”“土”“群”在炼钢。

材料三 “大跃进”时的壁画:“一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动。”

材料四 1958~1961 年粮食生产状况

时间 粮食产量(万吨) 比上年减少(万吨)

1958 年 20 000

1959 年 17 000 3 000

1960 年 14 350 2 650

1961 年 14 750

材料五 过去我们经常把缺点、错误和成绩,比之于一个指头和九个指头的关系,现

在恐怕不能到处这样套。……有些地区,缺点和错误不止是三个指头。如果说这些

地方的缺点和错误只是三个指头,成绩还有七个指头,这是不符合实际情况的,是不

能说服人的。……全国有一部分地区可以说缺点和错误是主要的,成绩不是主要的。

——刘少奇在七千人大会上的讲话

(1)材料一、材料二、材料三反映的是什么运动?它具有什么特点?其结果如何?它有

什么教训?

(2)材料四反映了什么问题?造成这一状况的原因是什么?

(3)材料五中刘少奇的评价主要针对的是什么?这反映出刘少奇怎样的认识和指导

思想?

参考答案:(1)运动:反映的是“大跃进”、人民公社化运动。特点:高指标、瞎指挥、

浮夸风、“共产风”。结果:浪费了资源和民力,造成国民经济比例严重失调,影响了经

济的发展,造成了 1959~1961 年新中国成立以来最严重的经济困难。教训:不能单纯

按主观意愿办事,要尊重客观规律;应从实际出发,坚持实事求是的思想路线;生产关

系的调整必须适应生产力的发展水平。

(2)问题:我国粮食产量连年下降。原因:“大跃进”、人民公社化运动、“左”倾错

误的发展;农民的劳动积极性受到伤害;自然灾害严重;苏联撕毁两国经济技术合作

协议。

(3)针对:“大跃进”、人民公社化运动。认识:应正视“左”倾错误的严重危害,指导

思想错误造成的危害与损失不可低估。指导思想:实事求是,一切从实际出发。

相关文档

- 初中化学单元检测试题:4自然界中的2021-05-23 02:56:157页

- 通用2020秋九年级道德与法治上册期2021-05-23 02:53:4238页

- 新人教版小学五年级数学下册第78单2021-05-23 02:49:223页

- 2018-2019学年人教版小学数学二年2021-05-23 02:49:118页

- 高考地理二轮专题复习专题检测专题2021-05-23 02:46:4910页

- 六年级数学下册2百分数二单元检测2021-05-23 02:46:224页

- 高中生物章末过关检测四新人教版必2021-05-23 02:44:109页

- 二年级上册数学试题-第一单元跟踪2021-05-23 02:42:194页

- 2020六年级数学下册2百分数二跟踪2021-05-23 02:42:185页

- 部编人教版七年级语文上册全册单元2021-05-23 02:41:4853页