- 795.50 KB

- 2021-05-22 发布

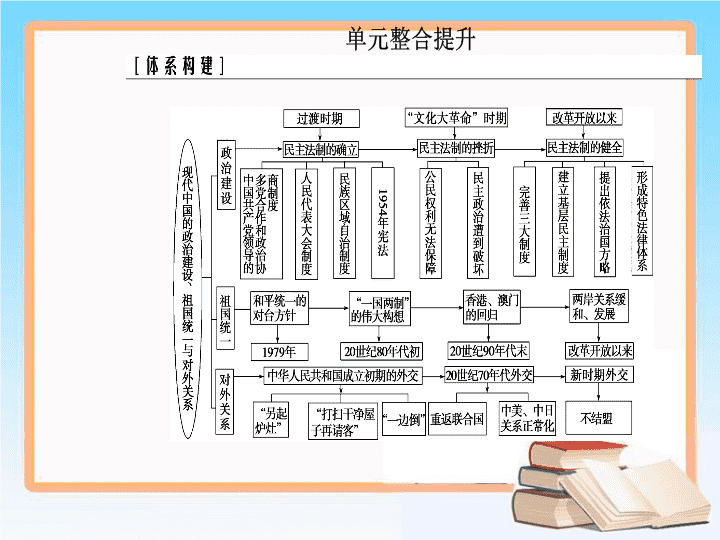

第四单元 现代中国的政治建设、祖国统一与对外关系

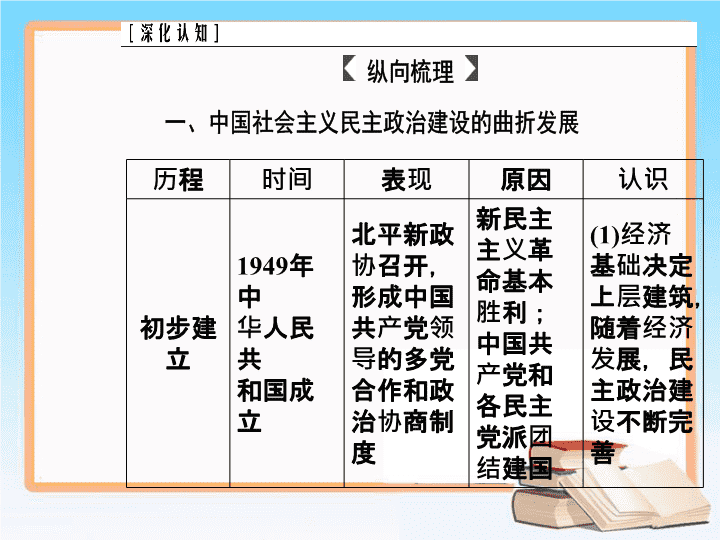

历程

时间

表现

原因

认识

初步建立

1949

年中

华人民共

和国成立

北平新政协召开,形成中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

新民主主义革命基本胜利;中国共产党和各民主党派团结建国

(1)

经济基础决定上层建筑,随着经济发展,民主政治建设不断完善

构建完成

中华人民共和国成

立-

60

年

代初

人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度

第一届全国人大召开;

《

中华人民共和国宪法

》

制定;社会主义制度建立

(2)

社会主义建设是崭新的事业,需要在探索中发展完善

(3)

坚持党的正确领导,警惕

“

右

”

,更要防止

“

左

”

严重破坏

“

文化大革命

”

期间

人民代表大会制度、政治协商制度遭到破坏,国家法律形同虚设,党内政治生活无法正常进行

“

左

”

倾错误恶性发展

发展完善

十一届三

中全会后

平反冤假错案;建立完备的法律体系;

“

依法治国

”

写入宪

法;加强基层民主建设

改革开放的进行;党的工作重心转移;民主法制日益完善

项目

中国人民代表大会制度

西方资本主义国家议会制

区别

经济基础

建立在社会主义公有制基础之上,为维护社会主义经济基础服务

建立在资本主义私有制基础之上,是维护资本主义私有财产的工具

行使权力主体

通过选举产生的代表组成行使国家权力的机关,代表人民利益,受人民监督,对人民负责,人民代表大会的权力主体是人民

协调资产阶级内部利益关系的场所。议员由竞选产生,议员不对选民负责,不受选民监督

区别

权力机关原则

实行民主集中制原则,人民代表大会是立法机关,有权组织行政、审判和检察机关,人民代表大会除了受人民监

督、对人民负责外,不受任何国家机关的制约

按照三权分立原则组织。立法、行政、司法相互制约、彼此平衡,以便协调和平衡资产阶级内部各集团的利益,维护资产阶级的整体利益

相似点

都是国家政权的组织形式;从形式上看都是由定期选举产生的代表或议员组成;都属于一种间接民主

(

代议制民主

)

时 期

国际形势

中国反应

中华人民共和国成立初期

(1949

—

1956

年

)

社会主义制度与资本主义制度尖锐对立。在欧洲,以美国为首的西方国家掀起冷战,企图遏制社会主义的发展。在亚洲,美国扩大朝鲜战争,对中华人民共和国进行战争威胁。同时,扶植日本,力图构建对中国与苏联的包围圈

形成独立自主的和平外交思想,为维护世界和平,中国提出

“

和平共处五项原则

”

,在国际上产生深远影响,这成为中华人民共和国外交政策成熟的标志。毅然参加朝鲜战争,有力地捍卫了国家独立和世界和平,内政上三大民主政治制度建立起来

全面建设社会主义时期

(1956

—

1976

年

)

美国经济发展缓慢;西欧与日本经济快速发展;不结盟运动不断发展;多极化趋势不断加强。苏联霸权主义不断发展,严重威胁世界和平与中国的安全

积极发展与亚非拉国家的关系,

1971

年中国恢复在联合国的合法席位。

1972

年中美关系开始正常化,打开外交新局面。内政上,

20

世纪

60

年代恶劣的外交形势加剧了中华人民共和国的“左”倾错误

改革开放时期

(1978

年以来

)

两极格局逐步瓦解,世界经济全球化不断加速,世界政治格局多极化的趋势不断发展

独立自主的和平外交方针具体表现为不结盟的政策。以联合国为中心开展多边外交,维护世界和平。积极参与地区性国际组织的外交活动。内政上,作出实行改革开放的伟大决策