- 123.50 KB

- 2021-05-22 发布

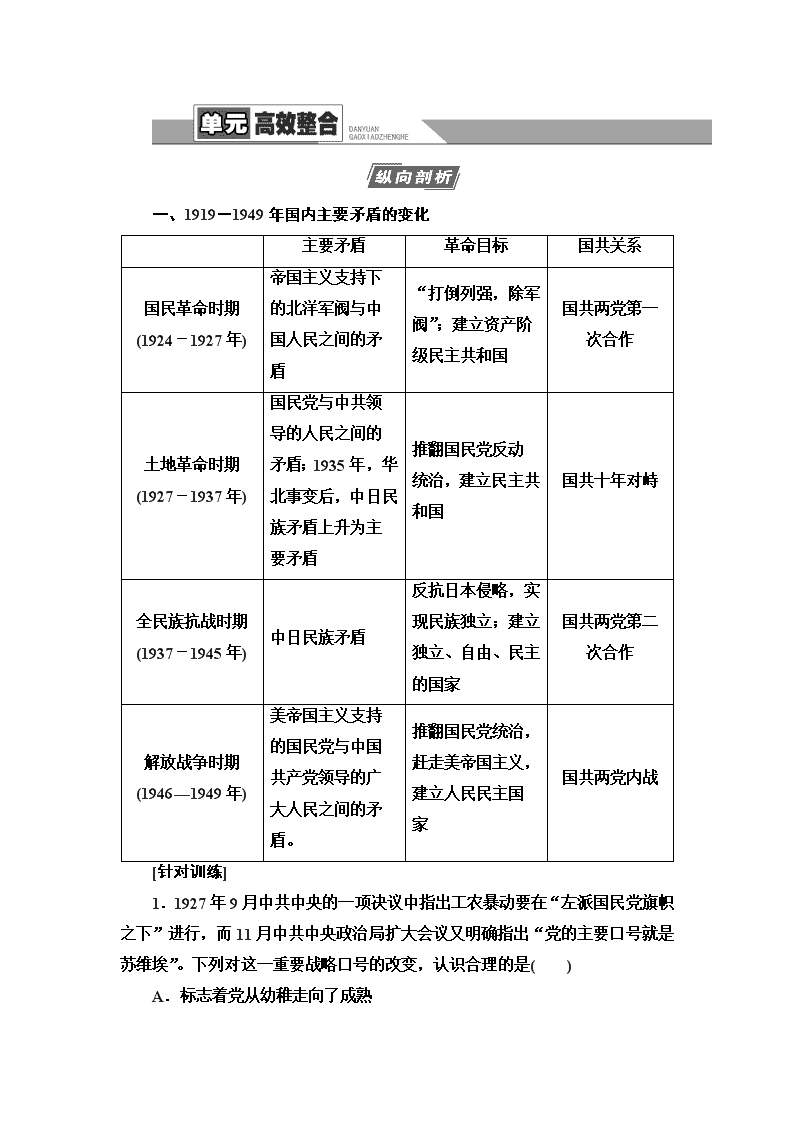

一、1919-1949年国内主要矛盾的变化

主要矛盾

革命目标

国共关系

国民革命时期(1924-1927年)

帝国主义支持下的北洋军阀与中国人民之间的矛盾

“打倒列强,除军阀”;建立资产阶级民主共和国

国共两党第一次合作

土地革命时期(1927-1937年)

国民党与中共领导的人民之间的矛盾;1935年,华北事变后,中日民族矛盾上升为主要矛盾

推翻国民党反动统治,建立民主共和国

国共十年对峙

全民族抗战时期(1937-1945年)

中日民族矛盾

反抗日本侵略,实现民族独立;建立独立、自由、民主的国家

国共两党第二次合作

解放战争时期(1946—1949年)

美帝国主义支持的国民党与中国共产党领导的广大人民之间的矛盾。

推翻国民党统治,赶走美帝国主义,建立人民民主国家

国共两党内战

[针对训练]

1.1927年9月中共中央的一项决议中指出工农暴动要在“左派国民党旗帜之下”进行,而11月中共中央政治局扩大会议又明确指出“党的主要口号就是苏维埃”。下列对这一重要战略口号的改变,认识合理的是( )

A.标志着党从幼稚走向了成熟

B.说明党组织思想混乱的状况

C.体现了对俄国革命道路的照搬

D.反映出党独立领导革命的方向

D [从“在‘左派国民党旗帜之下’”到“党的主要口号就是苏维埃”的变化并结合所学知识可知,这一时期,中国共产党开始独立领导革命的方向,故D项正确;A项指的是遵义会议,时间是1935年,与题干时间不符,故排除;B项中“思想混乱”在材料中没有体现,故排除;以“苏维埃”为主要口号不等于照搬俄国革命的道路,故排除C项。]

二、五四运动后至国民革命时期多元社会思潮折射出的政治、经济的变化

1.从政治折射点看:中国处于半殖民地半封建社会的北洋军阀的黑暗统治下。

(1)孙中山实现了由旧三民主义到新三民主义的伟大转变,继续肩负民主革命的领导重任;五四运动中无产阶级作为独立的政治力量登上政治舞台。

(2)中国共产党的成立,事实上为中国人民选择了一条新的革命道路;在共产国际支持下,国共两党合作,共同领导中国人民进行轰轰烈烈的国民革命。

2.从经济折射点看:第一次世界大战期间,中国的民族资本主义发展出现“短暂的春天”,中国无产阶级力量壮大,推动了旧民主主义革命向新民主主义革命的转变,但第一次世界大战后中国的民族工业重新遭到西方列强的侵略与打击,如何实现民族独立和国家富强,仍是中国人民面临的重要而艰巨的任务。

3.从社会思潮看:国民革命时期的马克思主义与三民主义是中国社会两大主流思潮,马克思主义和三民主义都成为中国革命的指导思想,这是由当时中国的国情和国共两党的历史使命决定的。

[针对训练]

2.(2019·武汉调研)1921年6月,孙中山说道:“因中国积弱,主权丧失已久,宜先求富强,使世界各强国皆不敢轻视中国,贱待汉族。实行积极的民族主义,不惜用革命的手段反对外侮。”这说明孙中山( )

A.意识到民生主义比民族主义更为重要

B.首倡以革命的手段实现民族主义

C.认为民生主义有助于实现民族的独立

D.吸收了中共革命纲领的合理成分

C [根据题干“宜先求富强,使世界各强国皆不敢轻视中国”,可见民生主义(求富)有助于实现民族的独立(自强),故选C项;“宜先求富强”反映出孙中山意识到实现民生主义和民族主义的关系,并不能反映出民生主义比民族主义更为重要,故A项错误;“不惜用革命的手段反对外侮”反映出孙中山倡导以革命的手段实现民族主义,但材料不能反映出“首倡”,故B项错误;材料没有体现出孙中山的主张受到中共革命纲领的影响,故D项错误。]

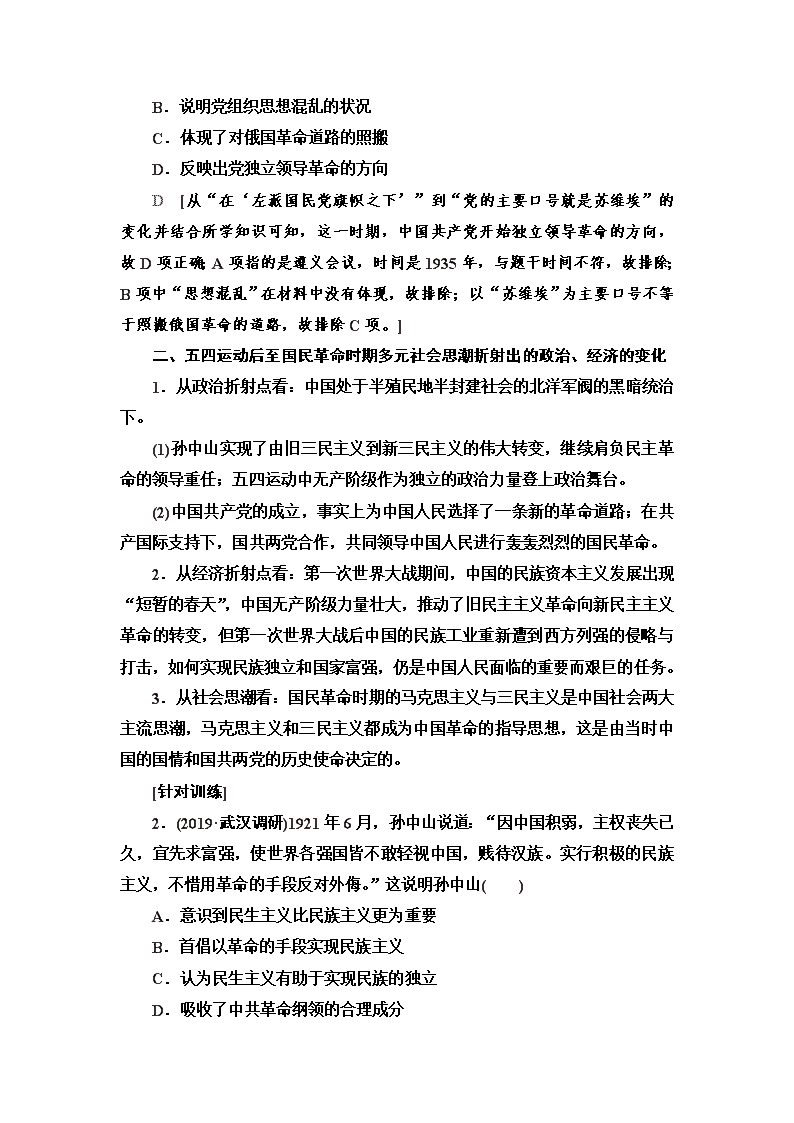

三、近代中国社会生活变化的影响及评价

1.社会影响:客观上促进了近代社会的文明与进步。

政治上

有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展

经济上

有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的发展

思想文化上

有利于冲破封建文化的束缚。革除弊端,既保留中国传统文化的精髓,又日趋科学合理

2.评价

(1)中国社会生活的变化顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。

(2)因受帝国主义和封建势力的影响,近代社会生活变化特别是人们物质文化生活的变化是有限的。

(3)具有明显的半殖民地半封建社会烙印,彰显了中国社会半殖民地化的色彩。

[针对训练]

3.哈佛大学教授费正清在《剑桥民国史》中写道:“任何人把1912-1949年的中华民国与在它之前的晚清时期及在它之后的人民共和国作比较,都将被外国人这些年里影响中国人生活甚至参与中国人生活的程度所打动。”下列史实能为费教授提供论证的是( )

A.时逢满岁戏抓周,罗列书玩并砚筹

B.张灯作戏调翻新,顾囊徘徊知逼真

C.寒食祭扫冢一堆,风吹旷野纸钱飞

D.伶人歌唱可留声,转动机头万籁生

D [根据材料中“都将被外国人这些年里影响中国人生活甚至参与中国人生活的程度所打动”可知,

这里强调的是西方对中国的影响。A、B、C三项都属于中国传统文化,故排除;D项中留声机属于西方事物,故D项正确。]

一、20世纪世界形势对中国社会的影响

领域

表现

政治

列强侵华

第一次世界大战后,从列强共同支配中国到日本独霸中国再到美国控制中国

中国革命

受俄国十月革命的影响,中国革命领导阶级为无产阶级,中国进入了新民主主义革命阶段;从走苏俄(联)式道路到走中国式革命道路

国际地位

中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,其胜利使中国国际地位有所提高,解放战争的胜利最终使中华民族获得了独立

经济

民族工业

国民政府统治前期中国民族工业经历了较快发展,但经济危机及列强侵华使中国民族工业到后期逐渐萎缩甚至破产

思想

文化

思想解放

俄国十月革命的影响,马克思主义传入中国并广泛传播

思想理论

俄国十月革命的影响,三民主义发展为新三民主义;毛泽东思想形成并发展

[针对训练]

4.阅读材料,完成下列要求。

材料一 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二 抗战是中华民族复兴的转折点。从宏观的视角看,它是一场全面的民族解放战争,中国不仅打败了日本,消除了亡国的危险,还从盟国那里挣脱了不平等枷锁,在国家主权的收复与巩固方面大有进展,

获得了平等地位。抗日战争中,中国还积极参与国际事务。……中国的国际地位可以说经历了一个不断提升的三级跳……在旧的国际体系解体之后,中国积极参与了新的国际体系的创造,并由此而在国际事务中担当重要角色。

——摘编自王建朗《抗日战争与

中国国际地位的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析日本侵略者对中国形势估计错误的依据。并指出中华民族的“民族凝聚力”在这场战争中的体现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明抗日战争的胜利是如何提高中国国际地位的。

解析:第(1)问第一小问应根据材料一指出低估中国形势的依据,1931年日本发动“九一八”事变,据此可分析当时中国的国内形势。第二小问中华民族的“民族凝聚力”在这场战争中的表现,应从国共两党建立抗日民族统一战线、全民族抗战等方面分析。第(2)问应结合材料二总结抗日战争胜利,中国国际地位提高的具体表现。

答案:(1)依据:国民革命失败导致内战纷争,中国缺乏民族凝聚力;日本在军事上强于中国;中国人民斗志不足。

体现:国共两党合作,结成抗日民族统一战线;正面战场与敌后战场的相互配合;爱国华侨的支持。

(2)说明:中国人民抗日战争胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利,洗雪了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱;中国陆续与英美等国签订平等新约,废除了列强享有的治外法权、租界、沿海贸易及内河航行等在华特权,取得了在国际社会的平等地位;收复失土,台湾回归祖国;参与国际事务,成为世界银行、国际货币基金组织、关贸总协定创始成员国及联合国安理会五大常任理事国之一。

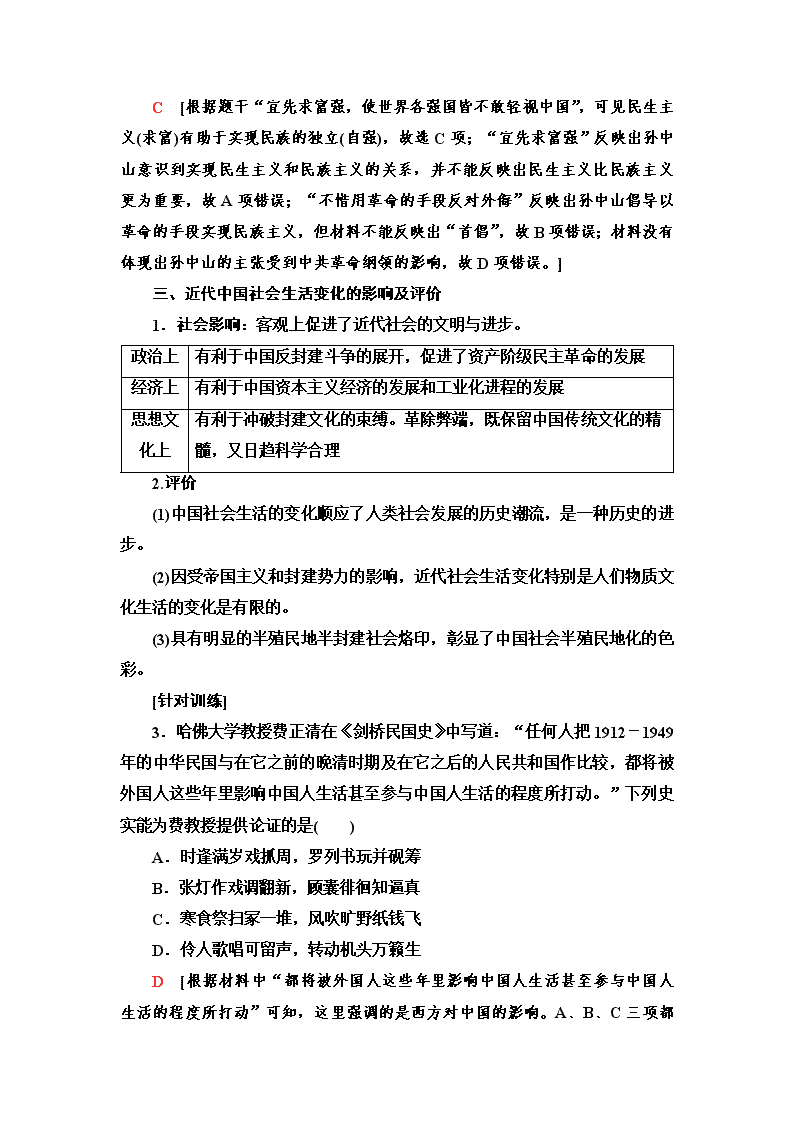

二、欧洲启蒙运动与中国新文化运动的异同

启蒙运动

新文化运动

不

同

点

所处时代

处于世界资本主义开始确立时

发生于中国旧民主主义革命接近尾声时

主要任务

主要是为了反对封建压迫

面临反帝反封建的双重任务

理论体系

形成了完整的理论体系

未形成完整的理论体系

具体影响

引发了法国大革命

推动了五四运动发生

深远影响

推动了欧美资产阶级革命的胜利

促进了马克思主义广泛传播,中国革命有了新的理论指导

局限方面

思想家的思想中掺杂有一定的唯心成分

前期没有同人民群众相结合;在思想文化方面存在形式上的绝对肯定或绝对否定

相

同

点

背景

封建专制制度阻碍了资本主义经济的发展,封建思想文化禁锢了人们的思想

内容

两者都反对专制,追求政治民主,反封建成为共同的内容

性质

都是资产阶级文化反对封建文化的思想解放运动

作用

都极大地批判了封建思想,都为以后的革命奠定了坚实的思想基础,起了思想启蒙的作用

[针对训练]

5.(2019·邢台质检)阅读材料,完成下列要求。

材料一 在某种意义上,西方启蒙运动是对传统中的希腊路向的复归,它所反对的是神性的宰制性垄断。欧洲启蒙运动张扬科学精神,把启蒙推进到人的主体性层面,使人摆脱一切愚昧与迷信而获得自由,用人的智慧重新认识与创造历史。在西方的启蒙进程中,启蒙与传统表现为一种回归关系,它的反传统并没有打破整个西方文化体系的构架。

——摘编自骆徽等《中西启蒙运动的比较与启示》

材料二 “五四”新文化运动的启蒙思想也注意到启蒙张扬个性一面,但由于国家与民族的存亡危机,并未向西方启蒙运动一样进入到深层的理性与自由去揭示启蒙意义,而是把启蒙定位于科学与民主这样一种外显的范畴。五四启蒙运动批判锋芒直指封建宗法制度,开启了人的思维悟性,以现代理性战胜迷信。中国的启蒙运动面对的是一个帝制结构的农民社会,半殖民地农业中国之现代化的课题。因此,中国启蒙的基本困难在于匮缺自由主义现代性赖以生长的西方市民社会的根基和动力。与西方内源性启蒙相比,中国启蒙运动肇端于中西文明的冲突,是由西方现代性激活的外源性启蒙运动,

与中国本土文化传统之间具有深刻的价值断裂性。

——摘编自穆克军《文化比较视域下的

“五四”新文化运动再思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方启蒙运动的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较中国“五四”新文化运动与西方启蒙运动的不同之处。并分析导致中国“五四”新文化运动不同于西方启蒙运动的原因。

解析:第(1)问从材料“西方启蒙运动是对传统中的希腊路向的复归,它所反对的是神性的宰制性垄断”“启蒙运动张扬科学精神,把启蒙推进到人的主体性层面,使人摆脱一切愚昧与迷信而获得自由,用人的智慧重新认识与创造历史”并结合所学知识可以得出答案。 第(2)问第一小问不同,从材料一“西方启蒙运动是对传统中的希腊路向的复归”“启蒙运动张扬科学精神,把启蒙推进到人的主体性层面,使人摆脱一切愚昧与迷信而获得自由”“反传统并没有打破整个西方文化体系的构架”、材料二“新文化运动的启蒙思想也注意到启蒙张扬个性一面,但由于国家与民族的存亡危机……把启蒙定位于科学与民主这样一种外显的范畴”“与西方内源性启蒙相比,中国启蒙运动肇端于中西文明的冲突,是……外源性启蒙运动,与中国本土文化传统之间具有深刻的价值断裂性”并结合所学知识可以得出两者的不同之处。第二小问,从材料“中国的启蒙运动面对的是一个帝制结构的农民社会,半殖民地农业中国之现代化的课题”“中国启蒙的基本困难在于匮缺自由主义现代性赖以生长的西方市民社会的根基和动力”并结合所学知识可以得出答案。

答案:(1)特点:借助传统文化,激烈地批判封建文化;崇尚理性精神;构建资产阶级政治蓝图。

(2)不同之处:西方启蒙运动是内源性启蒙,表达的是市民阶层个性解放和主体自由的价值诉求;西方启蒙运动植根于古希腊人文主义,是对传统文化的继承与发展。中国“五四”新文化运动是外源性启蒙;虽然注意到启蒙张扬个性一面,但核心是一种落后民族寻求富强之道的救亡型启蒙,救亡压倒启蒙;中国启蒙运动主要是移植西方文化思想,表现出对传统文化的全面否定。

原因:中国传统的“家国同构”社会结构不利于市民社会的形成;中国的思想启蒙行动缺乏西方市民社会的历史基础;儒家思想在中国根

深蒂固;半殖民地半封建化的社会性质,中国民族危机不断加深等。