- 465.00 KB

- 2021-05-22 发布

西藏山南市第二高级中学 2019-2020 学年

高一下学期月考

(考试时间 90 分钟;满分 100 分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改

动,用橡皮擦干净后,在选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在

本试卷上无效。

3.考试结束后,监考人员将答题卡收回。

一、选择题 (20×3=60 分)

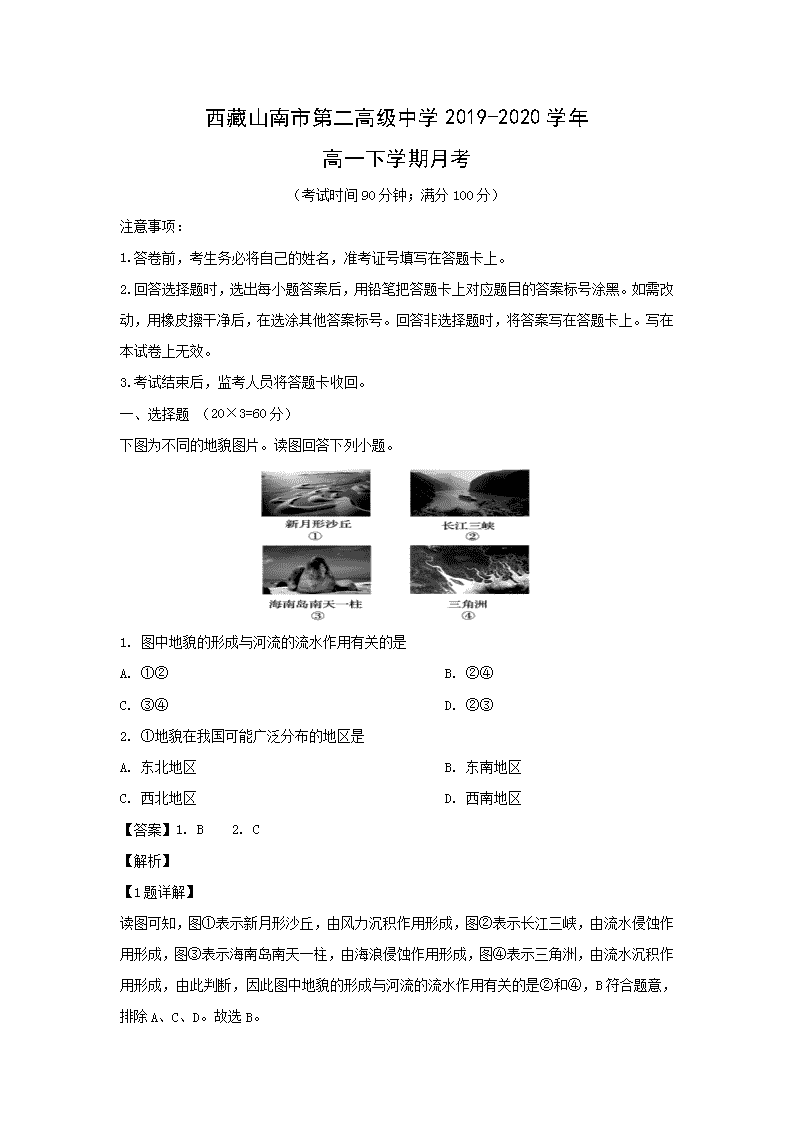

下图为不同的地貌图片。读图回答下列小题。

1. 图中地貌的形成与河流的流水作用有关的是

A. ①② B. ②④

C. ③④ D. ②③

2. ①地貌在我国可能广泛分布的地区是

A. 东北地区 B. 东南地区

C. 西北地区 D. 西南地区

【答案】1. B 2. C

【解析】

【1 题详解】

读图可知,图①表示新月形沙丘,由风力沉积作用形成,图②表示长江三峡,由流水侵蚀作

用形成,图③表示海南岛南天一柱,由海浪侵蚀作用形成,图④表示三角洲,由流水沉积作

用形成,由此判断,因此图中地貌的形成与河流的流水作用有关的是②和④,B 符合题意,

排除 A、C、D。故选 B。

【2 题详解】

①地貌为新月形沙丘,由风力沉积作用形成,一般形成于干旱多大风的地区,我国西北地区

深居内陆、高山阻挡,水汽少,降水稀少,气候干旱,且临近冬季风源地,多大风,因此西

北地区是新月形沙丘在我国可能广泛分布的地区,C 符合题意。我国东北地区、东南地区、

西南地区以湿润地区、半湿润地区为主,地表水分较丰富,不易形成沙丘地貌,排除 A、B、

D。故选 C。

3.位于南美洲的安第斯山脉是板块相撞形成的( )

A. 亚欧板块与太平洋板块 B. 美洲板块与太平洋板块

C. 南极洲板块与美洲板块 D. 美洲板块与非洲板块

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识安第斯山处于美洲板块和南极洲板块的消亡边界,应为南极洲板块和

美洲板块碰撞挤压而形成的,故该题选 C。

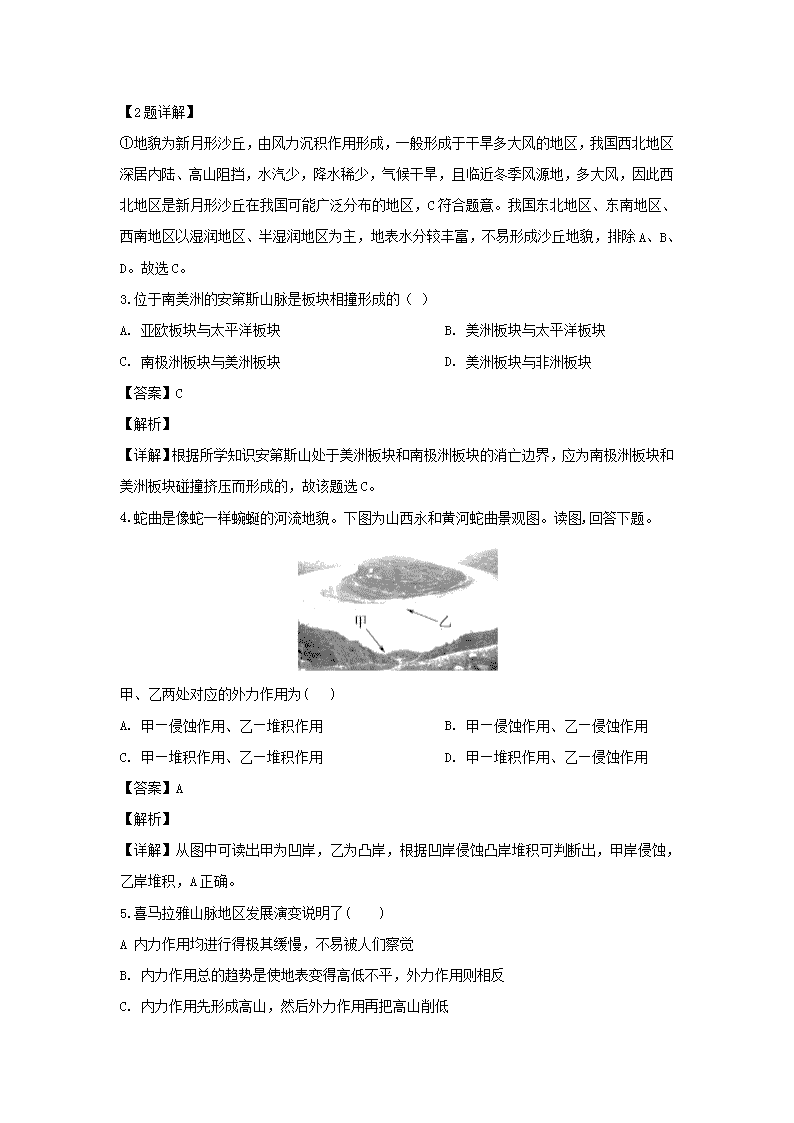

4.蛇曲是像蛇一样蜿蜒的河流地貌。下图为山西永和黄河蛇曲景观图。读图,回答下题。

甲、乙两处对应的外力作用为( )

A. 甲—侵蚀作用、乙—堆积作用 B. 甲—侵蚀作用、乙—侵蚀作用

C. 甲—堆积作用、乙—堆积作用 D. 甲—堆积作用、乙—侵蚀作用

【答案】A

【解析】

【详解】从图中可读出甲为凹岸,乙为凸岸,根据凹岸侵蚀凸岸堆积可判断出,甲岸侵蚀,

乙岸堆积,A 正确。

5.喜马拉雅山脉地区发展演变说明了( )

A 内力作用均进行得极其缓慢,不易被人们察觉

B. 内力作用总的趋势是使地表变得高低不平,外力作用则相反

C. 内力作用先形成高山,然后外力作用再把高山削低

D. 外力作用起的作用比较小,对山脉的形成不起主要作用

【答案】B

【解析】

【详解】喜马拉雅山脉地区发展演变说明了内力作用总的趋势是使地表变得高低不平,外力

作用则相反,B 对。有的内力作用进行得极其缓慢,不易被人们察觉,但有的非常剧烈,如

地震、火山喷发等,A 错。内外力同时起作用, 内力作用使地表变得高低不同, 外力作用

则把高山削低,凹地填平,C 错。内力作用与外力作用是同时进行的,只是某一地区某一时

段通常以某一种作用为主,当某一地区某一时段内力作用较弱时,外力作用会对山脉形成起

主要作用,D 错。故选 B。

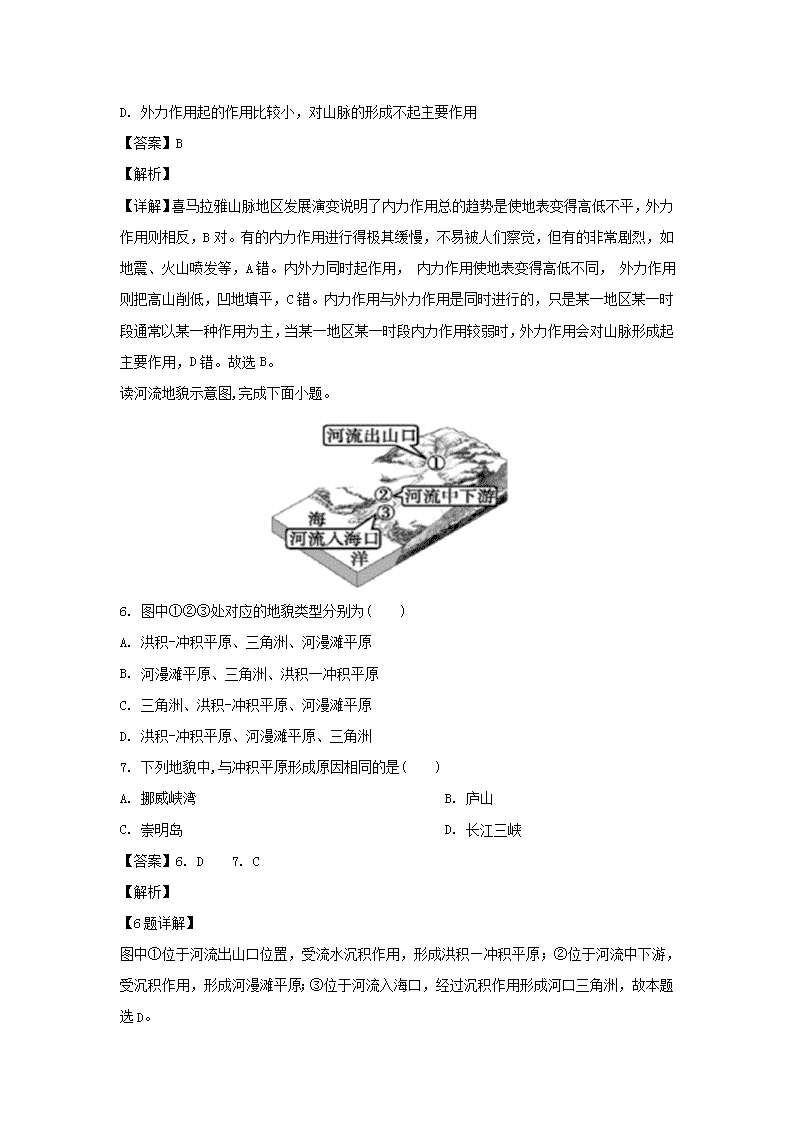

读河流地貌示意图,完成下面小题。

6. 图中①②③处对应的地貌类型分别为( )

A. 洪积-冲积平原、三角洲、河漫滩平原

B. 河漫滩平原、三角洲、洪积一冲积平原

C. 三角洲、洪积-冲积平原、河漫滩平原

D. 洪积-冲积平原、河漫滩平原、三角洲

7. 下列地貌中,与冲积平原形成原因相同的是( )

A. 挪威峡湾 B. 庐山

C. 崇明岛 D. 长江三峡

【答案】6. D 7. C

【解析】

【6 题详解】

图中①位于河流出山口位置,受流水沉积作用,形成洪积—冲积平原;②位于河流中下游,

受沉积作用,形成河漫滩平原;③位于河流入海口,经过沉积作用形成河口三角洲,故本题

选 D。

【7 题详解】

崇明岛是由流水堆积作用形成的;而挪威峡湾属于冰川侵蚀地貌;庐山属于断块山;长江三

峡属于河流侵蚀地貌,故选 C。

读“我国部分山地垂直带谱”完成下面小题。

8. 按由高纬到低纬排序正确的是( )

A. 甲—乙—丙 B. 乙—丙—甲

C. 丙—甲—乙 D. 甲—丙—乙

9. 图中针叶林分布高度不同的主要原因是( )

A. 热量 B. 水分

C. 坡向 D. 地形

10. 丙图中苔原带缺失的主要原因是( )

①纬度低 ②海拔高度低 ③处于阴坡 ④处于背风坡

A. ①③ B. ①②

C. ②④ D. ③④

【答案】8. A 9. A 10. B

【解析】

【8 题详解】

山麓地区的自然带与山地所在的水平带一致,同一自然带的分布,纬度越高,其海拔越低。

所以选 A。

【9 题详解】

不同纬度同一自然带的分布高度差异,影响因素是热量和水分条件的组合,热量因素是主要

的。所以选 A。

【10 题详解】

苔原带的缺失是由于丙山所在的纬度低,气温高,而山脉的高度不够,达不到苔原带所需要

的较低温度。所以选 B。

读我国某区域绿洲农业系统水、气、生相互作用图(下图),完成下列各题。

11. 图中①②③所代表的环节分别是( )

A. 降水增加、大陆性增强、降水减少

B. 地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C. 气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D. 地下水位上升、气温变幅变大、土壤表层盐分积累

12. 该示意图体现了( )

A. 地理环境的地域分异 B. 地理环境的整体性

C. 自然环境的相对稳定性 D. 人类对自然的改造力量是无穷的

【答案】11. B 12. B

【解析】

【11 题详解】

根据图示源于土壤湿度增大,可使空气湿度增大,则导致地面蒸发的水量增多;同时蒸腾作

用加强,可使空气湿度增大,则导致降水增加;土壤热容量越大,气温变化幅度越小。故选

B。

【12 题详解】

该图显示各种地理事物之间有紧密的联系,即体现了地理环境的整体性,故选 B。

13.欧洲、北美等发达国家的人口发展模式已进入( )

A. 原始型 B. 传统型

C. 传统型向现代型过渡 D. 现代型

【答案】D

【解析】

【详解】发达国家经济发展速度快,发展水平高,社会养老保障设施健全,同时人们的生育

观念较为先进,出生率低,医疗卫生条件发达,死亡率低,所以自然增长率低,故其人口增

长模式已经进入低出生率、低死亡率、低自然增长率的现代型,故 D 正确;世界上绝大部分

发展中国家处于传统型向现代型过渡阶段;非洲以及热带雨林的部分地区和国家人口增长模

式处于高出生率、高死亡率、低自然增长率的原始型;部分发展中国家处于高出生率、低死

亡率、高自然增长率的传统型人口增长模式,故 ABC 错误,所以该题选 D。

读“第二次世界大战后的国际人口迁移示意图”,回答问题。

14. 从图中可以看出第二次世界大战后人口( )

A. 都为发达国家迁往发展中国家

B. 都为发展中国家迁往发达国家

C. 主要为经济较落后地区迁往收入高的地区

D. 主要由南半球国家迁往北半球国家

15. 影响图示人口迁移的主要原因包括( )

①频繁的战争 ②资源开发

③新大陆开发 ④经济因素

A. ①④ B. ②③ C. ①③ D. ②④

【答案】14. C 15. D

【解析】

【14 题详解】

从图中可以看出,第二次世界大战后人口主要由发展中国家迁往发达国家和石油资源丰富、

收入高的中东国家。C 对,ABD 不对。故选 C。

【15 题详解】

人口由发展中国家迁往发达国家主要是为了追求更好的就业机会、更高的经济收入;由发展

中国家迁往中东地区主要是为了资源的开发。故选 D。

读“中国农业区划委员会对我国各地的土地生产潜力和最大可能人口密度估算的部分数据”,

完成下面小题。

具体地区 年生产量(万吨)

可载人口

量

最大人口密度(人/平方千米)

长江中下游 88600 22000 395

青海、西藏 10000 1000 4

16. 造成两地区土地生产潜力差异的原因是( )

①光照 ②地形 ③土壤 ④热量

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ①③

17. 青藏地区环境人口承载力的特点是( )

①地域广大,资源丰富,环境人口承载力大

②地处内陆,气候干旱,环境人口承载力小

③地理环境“高、寒”,生态脆弱,环境人口承载力小

④充分利用该地区丰富的太阳辐射能,可提高土地生产潜力和环境人口承载力

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

【答案】16. C 17. D

【解析】

【16 题详解】

①光照属于次要原因,不是造成两地区土地生产潜力差异的主要原因,故①错误;

②长江中下游地区地势平坦,水热充足,青海、西藏位于青藏高原,地势高,热量不足,故②

正确;

③土壤属于次要原因,不是造成两地区土地生产潜力差异的主要原因,故③错误;

④青藏高原海拔高,全年气温较低,热量不足是其土地生产潜力较低的主要原因,故④正确;

故 C②④正确,ABD 错误;

【17 题详解】

①青藏地区地域广大,资源丰富,但环境人口承载力小,故①错误

②地处内陆,气候干旱,不是本区的环境典型的特征,故②错误;

③青藏地区地理环境“地势高、气候寒冷”,生态脆弱,环境人口承载力小,故③正确;

④充分利用该地区丰富的太阳辐射能,可提高土地生产潜力和环境人口承载力,故④正确;

故 D③④正确,ABC 错误。

下图是我国东南沿海某城市的城市功能区分布示意图。A、B、C 是三种不同的功能区,

该城市是在合理规划的基础上形成的。读图,完成下面小题。

18. 图中三种功能区分别是商业区、工业区和居住区, A、B、C 分别代表的功能区是( )

A. 商业区、居住区、工业区 B. 居住区、商业区、工业区

C. 工业区、商业区、居住区 D. 商业区、工业区、居住区

19. 下列叙述中,不属于功能区 C 区位优势的是( )

A. 滨江临海,水运条件好,交通便利 B. 水源充足,地势平坦

C. 位于城市河流的下游地区,对城市的污染较小 D. 人口稠密,劳动力充足

【答案】18. A 19. D

【解析】

本题考查城市功能分区。

【18 题详解】

商业区适宜布局在城市的中心,即 A 位置;工业区应布局在河流下游,与季风风向相垂直的

郊外(由于当地位于我国东南沿海),故工业区适宜布局在 C 位置,则 B 为住宅区;故选 A。

【19 题详解】

C 工业区位于城市的边缘,离市中心和居民区较远,故人口密度较低。该地滨江临海,水运

条件好,交通便利,水源充足,地势平坦;该地位于城市河流的下游地区,对城市的污染较

小;ABC 是其优势,D 不是其优势;故选 D 。

20.关于城市等级、数目与服务范围大小关系的说法,下列叙述正确的是( )

A. 城市等级越低,数目越多,服务范围越大

B. 城市等级越低,数目越少,服务范围越小

C. 城市等级越高,数目越少,服务范围越大

D. 城市等级越高,数目越多,服务范围越小

【答案】C

【解析】

【详解】结合教材知识可知:城市等级越高,数目越少,服务范围越广,同等级城市间距离

越远;反之城市等级越低,数目越多,服务范围越小,同等级城市间距离越近。故选 C。

二、综合题(40 分)

21.读“发达国家和发展中国家城市人口比较变化曲线图”,回答问题。

(1)A、B 两条曲线中代表发达国家城市化进程的是___曲线,代表发展中国家城市化进程的

是___曲线。

(2)从图中可看出,发展中国家比发达国家城市化起步____,水平____,___年以后,城市化

速度加快,甚至超过发达国家。

(3)从图中可以看出,发达国家 20 世纪 70 年代开始,由于人们对环境条件的需求提高以及

乡村和小城镇______的逐步完善,出现了________现象。

(4)城市化过程中产生哪些问题:________。

【答案】(1) A B (2)晚 低 1950 (3) 基础设施 逆城市化 (4)环境

质量下降、交通拥堵、住房困难、社会秩序混乱

【解析】

【详解】(1)读“发达国家和发展中国家城市人口比重变化曲线图”,根据所学知识,发达

国家城市化起步早,水平高;发展中国家,城市化水平较低,起步较晚,目前发展速度快;

图示 A 曲线起步早,水平高,应代表发达国家城市化;B 曲线起步晚,水平低,应代表发展

中国家城市化。

(2)由上题 AB 两条曲线代表发达国家城市化进程的是 A 曲线,代表发展中国家城市化进程

的是 B 曲线。从图中可看出,发展中国家比发达国家城市化起步晚,水平低;约 1950 年以

后,发展中国家城市化速度比发达国家快。

(3)从图中可以看出,发达国家城市化起步早,水平高;20 世纪 70 年代开始,由于人们

对生存环境的质量的要求提高、乡村和小城镇基础设施的逐步完善以及交通和通信的发展,

使其出现了逆城市化现象。

(4)城市化过程中产生的问题主要有①城市环境质量下降,甚至出现环境污染问题;②交

通拥堵;③住房困难;④就业困难;⑤影响社会治安等。

22.读下图,完成下列问题。

(1)从图中岩层形态看,A 处地质构造为 ,它是良好的储 构造。从地形上看,A

处 ,其成因是 。

(2)图中所示水循环类型为 ,在其参与下,①处的岩浆岩可转化为②处 M

岩。

(3)从图中看,B 处地构质造为 ,此处容易形成的地质灾害是 。

【答案】(1)向斜 水 山岭 向斜底部岩石坚硬,不易受侵蚀 (2)海陆间水循环 沉

积岩 (3)断层 地震

【解析】

(1)A 处岩层向下弯曲,为向斜构造,是良好的储水构造。该地地表向上隆盛,是山岭地

形,该地形是因向斜底部受挤压、岩石坚硬,不易被侵蚀而形成的。

(2)图中所示水循环发生在海洋和陆地之间,属于海陆间的水循环。在水循环参与下,岩

浆岩不断被风化、侵蚀、搬运到另一处,然后发生堆积,经长时期的固结成岩作用形成沉积

岩。

(3)B 处岩层出现明显的断裂错位现象,为断层构造。断层处岩层出现断裂错位现象,地

壳不稳定,容易发生地震等地质灾害。