- 1.38 MB

- 2021-05-22 发布

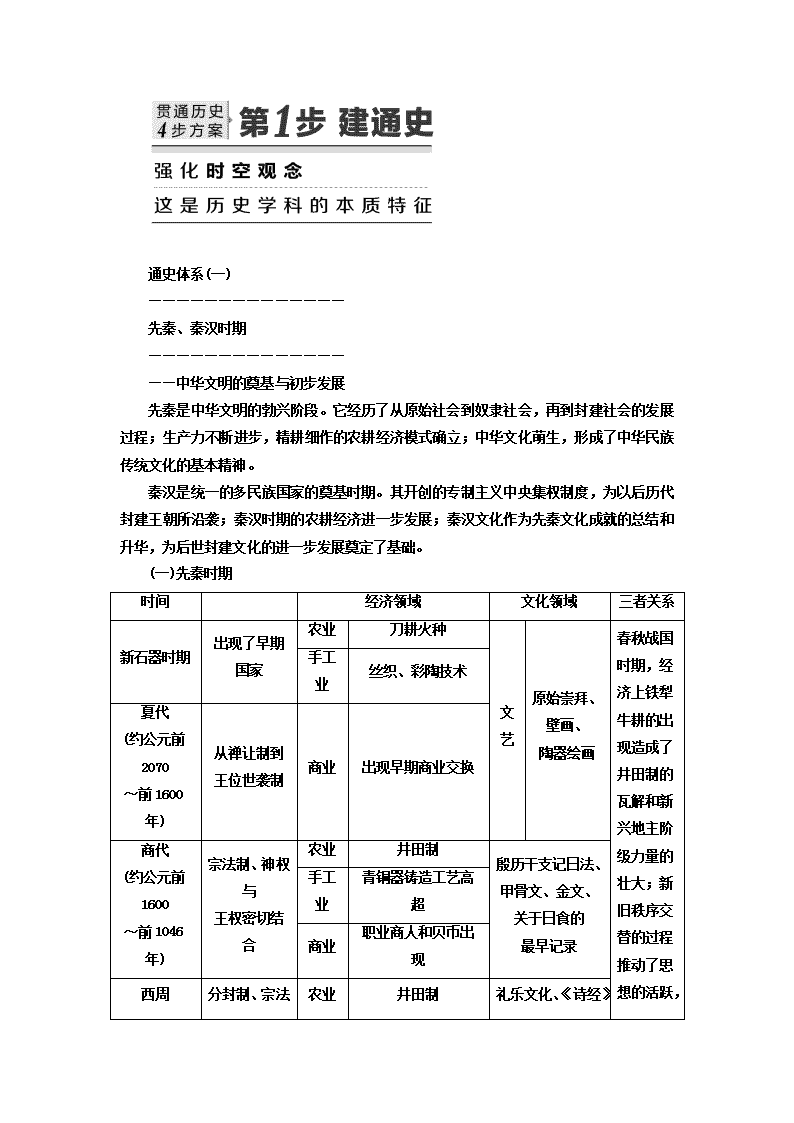

通史体系(一)

——————————————

先秦、秦汉时期

——————————————

——中华文明的奠基与初步发展

先秦是中华文明的勃兴阶段。它经历了从原始社会到奴隶社会,再到封建社会的发展过程;生产力不断进步,精耕细作的农耕经济模式确立;中华文化萌生,形成了中华民族传统文化的基本精神。

秦汉是统一的多民族国家的奠基时期。其开创的专制主义中央集权制度,为以后历代封建王朝所沿袭;秦汉时期的农耕经济进一步发展;秦汉文化作为先秦文化成就的总结和升华,为后世封建文化的进一步发展奠定了基础。

(一)先秦时期

时间

政治领域

经济领域

文化领域

三者关系

新石器时期

出现了早期国家

农业

刀耕火种

文艺

原始崇拜、

壁画、

陶器绘画

春秋战国时期,经济上铁犁牛耕的出现造成了井田制的瓦解和新兴地主阶级力量的壮大;新旧秩序交替的过程推动了思想的活跃,出现了百家争鸣;百家争鸣中出现的各家学说为以后中央专制集权制度的确立和发展奠定了基础

手工业

丝织、彩陶技术

夏代

(约公元前2070

~前1600年)

从禅让制到

王位世袭制

商业

出现早期商业交换

商代

(约公元前1600

~前1046年)

宗法制、神权与

王权密切结合

农业

井田制

殷历干支记日法、

甲骨文、金文、

关于日食的

最早记录

手工业

青铜器铸造工艺高超

商业

职业商人和贝币出现

西周

农业

井田制

礼乐文化、《诗经》

(前1046

~前771年)

分封制、宗法制、

世卿世禄制

(家国同构、

贵族政治)

中的大部分、

“学在官府”

手工业

纺织业地位非常重要、

西周晚期出现铁器

商业

商贸频繁,贝、铜贝等出现

春秋战国

(前770

~前221年)

商鞅变法、

出现郡县制、

军功爵制

农业

垄作法、铁犁牛耕、都江堰、

初税亩、土地私有制确立等

思想

百家争鸣,

“学在民间”

手工业

人工冶铁、淬火工艺

科技

司南、

《石氏星表》

商业

出现巨商和商业中心

商鞅首倡重农抑商政策

文艺

楚辞

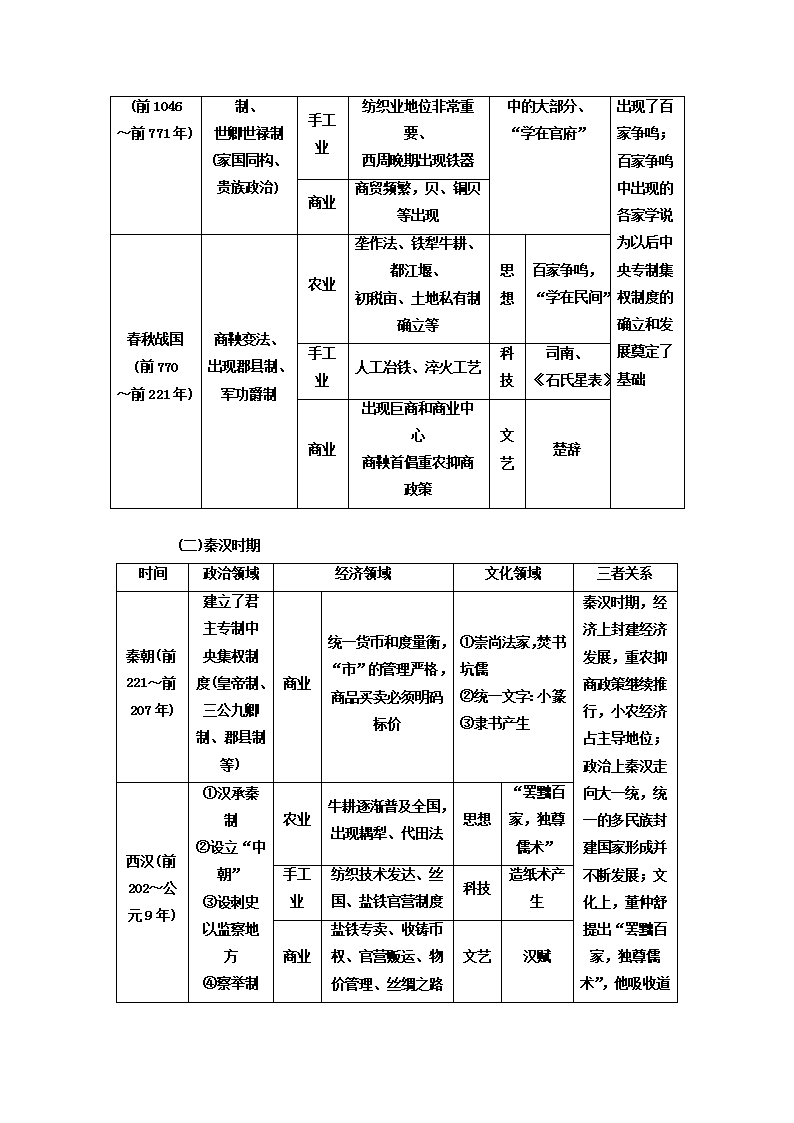

(二)秦汉时期

时间

政治领域

经济领域

文化领域

三者关系

秦朝(前221~前207年)

建立了君主专制中央集权制度(皇帝制、三公九卿制、郡县制等)

商业

统一货币和度量衡,“市”的管理严格,商品买卖必须明码标价

①崇尚法家,焚书坑儒

②统一文字:小篆

③隶书产生

秦汉时期,经济上封建经济发展,重农抑商政策继续推行,小农经济占主导地位;政治上秦汉走向大一统,统一的多民族封建国家形成并不断发展;文化上,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”

,他吸收道家、法家和阴阳五行家的一些思想改造儒学,形成新儒学体系

西汉(前202~公元9年)

①汉承秦制

②设立“中朝”

③设刺史以监察地方

④察举制

农业

牛耕逐渐普及全国,出现耦犁、代田法

思想

“罢黜百家,独尊儒术”

手工业

纺织技术发达、丝国、盐铁官营制度

科技

造纸术产生

商业

盐铁专卖、收铸币权、官营贩运、物价管理、丝绸之路

文艺

汉赋

东汉(公元25~220年)

①沿用西汉政治制度

②察举制注重孝廉

农业

一牛挽犁出现

科技

蔡伦改进造纸术

手工业

水排、成熟的青瓷出现

商业

商运活跃

通史体系(二)

—————————————————

魏晋、隋唐、宋元时期

—————————————————

——中华文明的曲折发展、成熟与繁荣

魏晋时期中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂;各民族相互交往,出现融合的局面;江南经济得到开发,中国经济重心开始南移。,隋唐是中国封建社会的繁荣时期。政治制度上多有建树,封建经济空前繁荣。文化上形成了以中国为中心的中华文化圈,对当时的世界产生了重大影响。,宋元是我国民族融合进一步加强和封建经济继续发展的时期。宋元文化成就突出,达到我国封建文化的又一高峰,中国继续在世界上处于领先地位。

时间

政治领域

经济领域

文化领域

三者关系

魏晋南北朝时期(220~589年)

九品中正制、北魏孝文帝改革、三省体制形成

农业

北魏推行均田制,马均发明翻车,江南经济开发

思想

道教、佛教盛行

魏晋南北朝时期,封建国家分裂,民族融合加强,江南经济发展,文学艺术成就突出

手工业

灌钢法,北朝烧出成熟白瓷

科技

《抱朴子》、火药

商业

“草市”出现,市坊制度

文艺

王羲之、顾恺之

隋代(581~618年)

创立科举制

开凿京杭大运河

“三教合一”

隋唐时期封建经济繁荣,三省六部制、科举制的推行完善了中央集权;国家的强盛稳定促进了文学艺术的辉煌

唐代(618~907年)

完善三省六部制和科举制;设置节度使,导致藩镇割据

农业

出现曲辕犁、筒车

思想

儒学复兴运动

手工业

制瓷业成为独立的生产部门,形成南青瓷、北白瓷的格局

科技

868年,雕版印刷《金刚经》,火药开始用于军事

商业

柜坊、飞钱,城市发展,出现“夜市”,市舶使——管理对外贸易

文艺

文人画、唐诗、词、书法艺术步入盛世

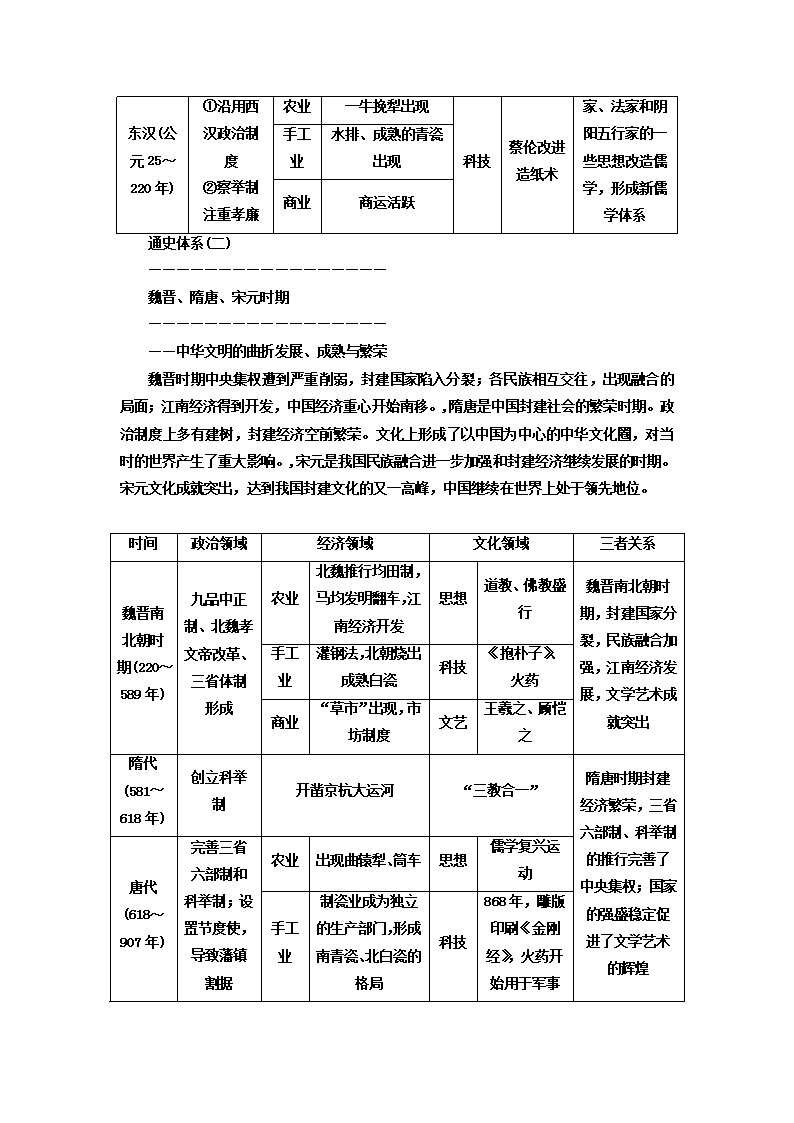

宋代(960~1279年)

文官制度、二府三司制、王安石变法

农业

出现水转翻车、高转筒车,形成稻麦轮作制,经济重心南移完成

思想

程朱理学;陆九渊创立心学

宋元时期,封建经济继续发展,中央集权进一步加强,理学形成,科学技术世界领先

手工业

棉花种植和棉纺织技术推广到闽粤地区;五大官窑

科技

指南针用于航海;火药广泛应用;活字印刷术

商业

海运发达;交子出现;市突破了时空限制,“草市”普遍,瓦子出现

文艺

《清明上河图》、宋词繁荣、行书四大家

元代(1271~1368年)

设中书省替代三省、行省制、“腹里”、宣政院

农业

农作物品种增多,棉花广泛种植

科技

王祯:转轮排字盘郭守敬:《授时历》

手工业

黄道婆推广棉纺织技术、元青花瓷

文艺

书法家赵孟、元曲、话本小说

商业

泉州成为当时世界第一大港

明清是统一的多民族国家进一步巩固和封建社会由盛转衰的时期。封建专制主义中央集权空前强化。农耕经济高度繁荣,手工业、商业得到前所未有的发展,新的经济因素产生。明清文化异彩纷呈。但与世界相比,中国未能与时俱进、与世界同步发展,中国封建社会由盛转衰,逐渐落伍了。

时间

政治领域

经济领域

文化领域

三者关系

明代(1368~1644年)

农业

大兴水利

思想

王守仁、李贽

明太祖设三司、废丞相;明成祖设内阁

明清时期,中央集权强化、资本主义萌芽的出现、文学艺术的反叛性都体现了社会转型的特点,中国处于近代的前夜

手工业

科技

铜活字;李时珍《本草纲目》

资本主义萌芽的产生,部分民营手工业超过官营手工业

商业

商帮、会馆出现,实行“海禁”政策,对外贸易受限

文艺

小说《西游记》等

清前期(1616~1840年)

议政王大臣会议、康熙帝设南书房;雍正年间设军机处(君主专制达到顶峰)

农业

重视河防、海塘建设

思想

黄宗羲、顾炎武、王夫之等反君主专制思想

手工业

粉彩瓷器

商业

商业区相当繁华,但对外贸易受限,“闭关锁国”政策,“十三行”统一管理对外贸易

文艺

《红楼梦》《儒林外史》等小说;京剧形成

[基本知能保分练] 中国古代史“时空定位能力”专练

时空专练(A)

1.商周时期,青铜器上的饕餮纹是一只睁着巨大眼睛,让人不寒而栗的具有对称性的吃神兽面形象,它神秘凶猛、凝重庄严的艺术特色反映出商周时期( )

A.青铜铸造技术领先于世界

B.神权政治产生较大影响

C.统治者力图强化皇权统治

D.民本思想尚未完全出现

解析:选B 时间定位:商周时期。结合所学知识以及题中关键信息“饕餮纹”“神秘凶猛、凝重庄严”可知,这一艺术特色折射了商周时期的神权政治色彩,与此对应的是B项。A项说法正确,但题中并未体现这一信息,排除;C、D两项说法错误,排除。

2.下图反映的政治制度产生的影响是( )

A.诸侯之盛强,末大不掉

B.(诸侯之变)失今不治,必为痼疾

C.大臣太重,封君太众,若此则上逼主而下虐民

D.垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之

解析:选D 图片反映的制度是郡县制,其奠定了中国古代两千多年地方制度的基本格局,故选D。A、B、C三项均是分封制的负面影响。

3.魏晋南北朝时期有人形容当时的官场情况为“身未离襁褓,业披冠带”“上车不落则著作(官名,著作郎),体中何如则秘书(官名,秘书郎,是清闲而又高贵的官职)”。导致上述情况的主要原因是( )

A.察举制难以选出真正人才

B.江南知识分子阶层崛起

C.魏晋最先推行九品中正制

D.当时世家大族势力膨胀

解析:选D 魏晋南北朝时期,随着世家大族势力的恶性膨胀,九品中正制日趋腐朽,评定标准发生了根本变化,门第出身成为选官的重要标准,造成了材料所述的现象,故D项正确。

4.《明律》规定:“凡内外各衙门印信,长官收掌,同僚佐贰官,用纸于印面上封记,俱各画字。若同僚佐贰官差故,许首领官封印。”这一规定( )

A.有利于权力的监督和制约 B.导致办事效率极为低下

C.说明君主专制高度发展 D.标志着监察制度的成熟

解析:选A 从《明律》可知为明朝时期。“凡内外各衙门印信”指的是官府印章。印信的使用要经过严格的程序,这有利于权力的制约和监督,A项正确;B项误读材料;C、D两项与材料主旨不符,排除。

5.明武宗倚用内官刘瑾,游乐荒淫,内阁陷于无所作为的境地。武宗死后,张太后倚用杨廷和等阁臣定策立世宗。内阁所处地位的变化本质上反映了明朝( )

A.阁臣权位渐重 B.阁臣制约皇权膨胀

C.外戚权力过大 D.君主专制制度强化

解析:选D 明朝内阁制是题目的核心。内阁是君主专制强化的产物,根据题目中“武宗死后,张太后倚用杨廷和等阁臣定策立世宗”,是皇帝的倚重出现了内阁大臣的权力的增加,故A项错误;结合所学知识,阁臣起不到限制皇权的作用,故B项错误;题目问的是内阁所处地位变化本质上的说明,与外戚权力无关,故C项错误;根据前面的分析,故D项正确。

6.下图是宋至清(鸦片战争前)我国粮食亩产量的变化情况示意图(据吴慧《中国历代粮食亩产研究》数据整理)。图中现象出现的主要原因是( )

A.农业生产工具的不断创新

B.精耕细作农业持续发展

C.玉米等高产作物大量引进

D.政府鼓励大量开垦荒地

解析:选B 农业生产工具的不断创新只是农业经济发展的条件之一,不是主要原因,故A项错误;精耕细作农业持续发展是粮食亩产增加的主要原因,故B项正确;玉米等高产作物大量引进是在明清时期,故C项错误;政府鼓励大量开垦荒地是粮食亩产增加的原因之一,故D项错误。

7.北宋仁宗景佑年间,广州每年都有蕃客(外国商人)携带妻儿前来居住,甚至购买田宅,与当地人杂居,突破了蕃坊(蕃商聚居区)的限制,这些蕃客“富者资累巨万”。这表明当时( )

A.坊市界限被打破 B.地域性商人群体出现

C.对外贸易的繁荣 D.外商开始在中国定居

解析:选C 蕃坊指的是外商聚居区而非区分商业活动区域的“市”和“坊”,故A项错误;地域性商人群体——商帮出现在明清时期,故B项错误;从材料中外国商人可在广州与当地居民杂居,可知当时对外贸易频繁与繁荣,故C项正确;材料中体现不出外商“开始”在华定居,故D项错误。

8.杜甫诗中写道:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。”诗中“大邑”在今( )

A.江西省 B.河南省

C.河北省 D.四川省

解析:选D 大邑县位于成都平原西部,唐朝时期大邑出产白瓷,故选D项。

9.下面为甘肃出土的犁地画像砖,以此可以用来说明( )

A.春秋时期北方农业的进步

B.西汉中原农耕经济的繁荣

C.东汉江南地区的开发

D.魏晋河西走廊农耕的发展

解析:选D 题中材料是犁地画像砖,它体现了铁犁牛耕在甘肃的推广,河西走廊途经甘肃。河西走廊推广铁犁牛耕是在两汉以后,故答案为D项。

10.董仲舒《春秋繁露》记载:“故圣人之制民,使之有欲,不得过节,使之敦朴,不得无欲。无欲有欲,各得以足,而君道得矣。”这说明董仲舒强调( )

A.圣人要“以德治民” B.“存天理,灭人欲”

C.欲望须符合三纲五常 D.“欲望”应有节度

解析:选D 时空定位:两汉时期。材料信息“故圣人之制民,使之有欲,不得过节”表明董仲舒认为要节制欲望,故D项正确;B项是朱熹的观点,排除;A、C两项不符合题意,排除。

11.明清易代之际,愚忠现象比较普遍,不仅表现为有职守的官员为国尽忠死节,而且很多普通百姓和下层民众也自愿为国君自杀殉国,尽忠的形式越来越惨烈,满门忠烈成为一种普遍流行的忠君殉国模式。这从侧面反映出( )

A.小农经济根深蒂固 B.八股取士禁锢思想

C.儒学变革势在必行 D.君主专制达到顶峰

解析:选C “明清易代之际,愚忠现象比较普遍”是核心。宋明理学成为统治思想后逐渐僵化,它强调忠孝节义,深深影响了明代的知识分子。因此明亡时有很多大臣选择愚忠死节。这是儒学发展畸形的一种表现,儒学变革势在必行,故C项正确。

12.明代文学家冯梦龙(1574~1646年)在《广笑府叙》中说:“又笑那孔夫子这老头,你絮絮叨叨说什么道学文章,也平白的把好些活人都弄死了……”这反映出当时( )

A.传统道德观念正统地位动摇

B.社会对个性解放的憧憬

C.知识分子对传统文化的排斥

D.思想解放潮流已经兴起

解析:选B 传统儒学道德观念动摇是在近代的新文化运动时期而非明代,故A

项错误;明代著名文学家冯梦龙借小说之口,表达了对以孔子为首的传统儒学束缚的否定和追求个性解放的时代要求,故B项正确;孔子并非完全等同于古代中国的传统文化,儒家也只是传统文化的主流和占统治地位的官方思想,故C项错误;近代的思想解放潮流兴起于维新变法时期,故D项错误。

时空专练(B)

1.周庄王十四年(公元前683年),齐桓公伐鲁,败于长勺;齐国随后联合宋国攻鲁,败于乘丘。次年,宋国伐鲁以报乘丘之败,鲁国再胜。周庄王十七年,齐、鲁会盟于柯。上述记载表明当时( )

A.齐国注重维护王室尊严 B.鲁国成为众矢之的

C.传统社会秩序受到冲击 D.兼并战争愈演愈烈

解析:选C 材料说的是春秋时期诸侯国之间的争霸战争,争霸战争的出现表明周王天下共主地位动摇,传统社会秩序受到冲击,故C项正确。

2.据记载,西周时期对违犯国法的职官,不仅要在祖庙中宣布处罚决定,甚至还要在祖庙进行处决,正所谓“戮于宗”,以示家国共弃。对此解释合理的是( )

A.反映了神权政治的盛行 B.体现了血缘宗法政治性

C.折射了君主的绝对权威 D.说明官僚体制还不完善

解析:选B 由材料“国法”“祖庙”“戮于宗”等信息可知,题干材料反映了西周时期家国一体的政治特征及血缘宗法的政治性,故B项正确;材料与“神权政治”无关,A项错误;C项材料未体现;西周时还没有官僚政治,排除D。

3.下表为何怀宏《选举社会及其终结》中的统计表

入仕群体中寒门子弟所占比例变化表

朝代

东晋

隋

唐

北宋

比例

4%

17.2%

24.5%

46.1%

上述变化的最主要影响是( )

A.扩大了专制统治的社会基础

B.为官僚体制提供了高素质人才

C.为寒门子弟提供了参政机会

D.有利于克服察举制任人唯亲的弊端

解析:选A 材料中隋、唐、北宋与东晋相比,入仕群体中寒门子弟所占比例有了很大的提高,说明科举制取代了九品中正制,其最大影响在于打破了世家大族的特权垄断,扩大官吏人才来源,扩大了专制统治的社会基础,有利于封建统治的稳定和巩固,故A项正确。

4

.明朝万历皇帝因立太子之事与内阁争执长达十余年,最后索性三十年不再上朝,内阁出现了“人滞于官”和“曹署多空”的现象,部、寺大官十缺六、七,史称“万历怠政”。这反映了当时( )

A.君权与相权矛盾的激化 B.君主专制出现弱化趋势

C.内阁对皇权制约的强化 D.政治体制存在严重弊端

解析:选D 明朝初年朱元璋已经废除相权,故A项错误;皇帝因为个人原因不理朝政,不能反映出君主权力的削弱,故B项错误;内阁权力来自皇帝,是皇权强化的产物,故C项错误;“万历怠政”带来朝政的混乱,暴露出专制政体下人治的弊端,故D项正确。

5.《诗经》记载“千耦其耘”;《吕氏春秋》也记载了“(季冬之月)命司农,计耦耕事,修耒耜,具田器”。这主要表明先秦时期( )

A.农业生产已经出现耦犁 B.铁犁牛耕逐渐普及全国

C.耒耜是主要的生产工具 D.农业生产追求精耕细作

解析:选D 根据所学知识可知,汉代出现耦犁,故A项错误;汉代以后铁犁牛耕逐渐普及,故B项错误;C项材料无法体现,排除;题干材料信息“千耦其耘”“修耒耜”“具田器”等,体现了农业生产追求精耕细作的特点,故D项正确。

6.下面分别是安西榆林窟的壁画《牛耕图》和敦煌莫高窟的壁画《农作图》(局部)。对下图信息的合理解释是唐代( )

A.二牛抬杠法推广 B.耕作技术的进步

C.农民生活的艰难 D.佃耕制度的形成

解析:选B 古代中国的二牛抬杠耕作法迟至魏晋南北朝时期就已经在西部地区广泛推广,故A项错误;无论是中唐时期的二牛抬杠法还是盛唐时期的精耕细作,体现的都是古代中国耕作技术的不断进步,故B项正确;材料中并没有农民生活状况的相关描述,故C项错误;同样,租佃制度在材料中也没有相关体现,故D项错误。

7.明代以后,陕西各地县志对城乡庙会的记载多附于“市集”之后。下面是清末大荔县城乡庙会天数分月统计图。

这反映出城乡商业( )

A.注重保障农时 B.以季度为周期

C.受到时间限制 D.以农业为基础

解析:选A 根据题中统计图可以看出,农忙时城乡庙会的天数相对较少,而农闲时城乡庙会的天数较多,这说明城乡商业注重保障农时,故A项正确。

8.玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。右图是玉米形状的玉雕挂件,它的制作年代不早于( )

A.元代 B.明朝

C.晚清 D.民国

解析:选B 玉米是在新航路开辟之后,即明朝后期才传入中国的,故选B。

9.明清之际,在经济发达的徽州地区,“古者右(中国古代多以右为尊)儒而左贾,吴郡或右贾而左儒,盖诎者力不足于贾,去而为儒;赢者才不足于儒,则反而归贾。”这表明( )

A.徽商重义轻利诚信经营 B.重农抑商政策开始松动

C.社会价值取向变化 D.工商皆本思想成为主流

解析:选C “吴郡或右贾而左儒”,以贾为尊,反映出吴郡民众对商人的推崇,对商业利益的追逐,不符合“重义轻利”,故A项错误;抑商政策出现松动,但不能据此推断是其开始,故B项错误;“吴郡或右贾而左儒”,以贾为尊,民众社会价值取向变化,故C项正确;材料只是吴郡民众对商业的推崇,不能反映出整个社会的全貌,“成为主流”没有依据,故D项错误。

10.李白以仙人自诩,诗作往往飘飘欲仙,人称诗仙;杜甫的政治抱负是“致君尧舜上,再使风俗淳”,人称诗圣;王维的诗清冷幽邃,远离尘世,人称诗佛。这一文化现象表明当时( )

A.三教合一的趋势 B.社会经济的繁荣

C.天理与人欲对立 D.佛学诗词的兴盛

解析:选A “李白以仙人自诩,诗作往往飘飘欲仙”体现了李白及其作品深受道教思想的影响;杜甫“致君尧舜上”的政治抱负是儒家(教)追求的政治思想;王维被称为诗佛,其诗“清冷幽邃,远离尘世”,说明王维深受佛教思想的影响,这体现了文化领域受到道教、儒家(教)、佛教的影响,故A项正确。

11.《西游记》中,孙悟空开始拜菩提老祖学修道成功,称“齐天大圣”;后来忠心不二地护送唐僧玄奘西行取经,获得“斗战胜佛”的法号。这反映了( )

A.商品经济发展推动了追求个性解放

B.明朝文化艺术的世俗化趋势加强

C.儒、道、释三教合一成为一代思潮

D.世俗文化整合了社会的价值取向

解析:选C 商品经济发展推动了追求个性解放材料没有涉及,故A项错误;明朝文化艺术的世俗化趋势加强材料没有涉及,故B项错误;“孙悟空开始拜菩提老祖学修道成功”主要是道家思想的体现,“忠心不二”是儒家思想的体现,“斗战胜佛”是佛家思想的体现,在孙悟空身上体现了三教合一的思潮,故C项正确;社会的价值取向材料没有涉及,故D项错误。

12.明代徐渭在《南词叙录》中说:“今之北曲,盖辽金北鄙杀伐之音,壮伟狠戾,武夫马上之歌,流入中原,遂为民间之日用。”他所说的文学体裁( )

A.通俗易懂、豪放飘逸 B.重章叠句、四言为主

C.平实浅近、句式工整 D.词藻华丽、手法夸张

解析:选A 根据材料“今之北曲,盖辽金北鄙杀伐之音……”,宋元之际,北方少数民族如契丹、女真、蒙古相继入主中原,他们带来的胡曲与汉族地区原有的音乐相结合,孕育出一种新的乐曲——散曲,其特点是通俗易懂、豪放飘逸,故A项正确;重章叠句、四言为主是《诗经》的特点,故B项错误;唐代现实主义诗歌多具有平实浅近、句式工整的特点,如白居易《卖炭翁》等,故C项错误;词藻华丽、手法夸张为汉赋的特点,故D项错误。