- 267.28 KB

- 2021-05-22 发布

1

2020年高考必刷卷(新课标卷)07

生物

(考试时间:45分钟试卷满分:90分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证

号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用 2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用

橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题:本题共 6个小题,每小题 6分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列关于细胞的结构与功能的叙述,正确的是

A.真核生物的内质网呈网状结构有利于物质的运输

B.原核细胞没有叶绿体,不能进行光合作用

C.细胞分化会导致细胞结构、功能和遗传物质发生改变

D.绿色植物的类囊体薄膜上有可以催化分解 ATP的酶

2.图示为某二倍体生物细胞分裂过程中各时期核 DNA分子数、染色体数和姐妹染色单体数关系图。下列

叙述中正确的是( )

A.a、b、c分别代表核 DNA 分子数、姐妹染色单体数和染色体数

B.基因重组主要发生在Ⅱ时期

C.减数第二次分裂时间先后顺序分别是Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ时期

D.着丝点分裂发生在图中的Ⅰ时期和Ⅴ时期

3.人体在个体发育的过程中会经历细胞的分裂、分化、衰老和凋亡。下列有关叙述错误的是

A.处于分裂间期的细胞,存在基因的复制和表达的现象

2

B.红细胞与浆细胞在结构和功能上的差异是细胞分化的结果

C.衰老细胞的黑色素合成增多,会妨碍细胞内物质的交流和传递

D.细胞调亡是由基因决定的,红细胞与白细胞的凋亡速率不同

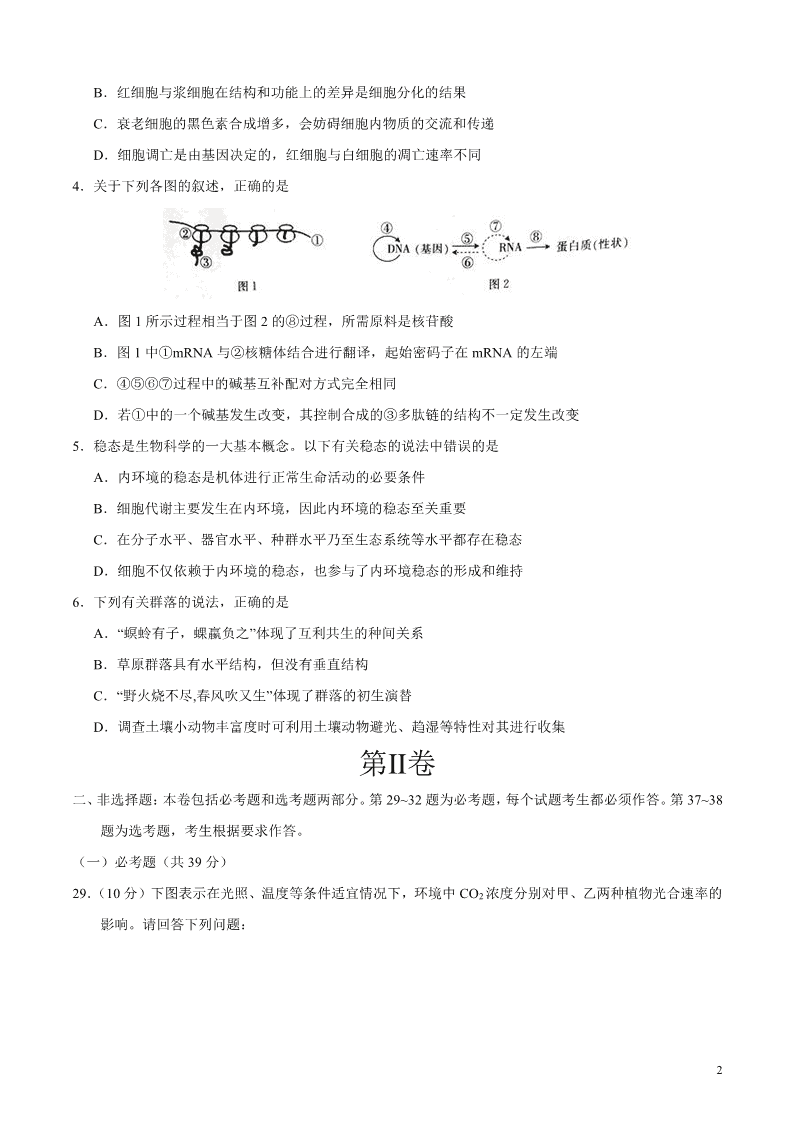

4.关于下列各图的叙述,正确的是

A.图 1所示过程相当于图 2的⑧过程,所需原料是核苷酸

B.图 1中①mRNA与②核糖体结合进行翻译,起始密码子在 mRNA的左端

C.④⑤⑥⑦过程中的碱基互补配对方式完全相同

D.若①中的一个碱基发生改变,其控制合成的③多肽链的结构不一定发生改变

5.稳态是生物科学的一大基本概念。以下有关稳态的说法中错误的是

A.内环境的稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

B.细胞代谢主要发生在内环境,因此内环境的稳态至关重要

C.在分子水平、器官水平、种群水平乃至生态系统等水平都存在稳态

D.细胞不仅依赖于内环境的稳态,也参与了内环境稳态的形成和维持

6.下列有关群落的说法,正确的是

A.“螟蛉有子,蜾蠃负之”体现了互利共生的种间关系

B.草原群落具有水平结构,但没有垂直结构

C.“野火烧不尽,春风吹又生”体现了群落的初生演替

D.调查土壤小动物丰富度时可利用土壤动物避光、趋湿等特性对其进行收集

第Ⅱ卷

二、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第 29~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 37~38

题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共 39分)

29.(10分)下图表示在光照、温度等条件适宜情况下,环境中 CO2浓度分别对甲、乙两种植物光合速率的

影响。请回答下列问题:

3

(1)当 CO2浓度为 350μmol/mL时,甲植物 CO2的固定速率____________(填“小于”、“等于”或“大于”)

乙植物 CO2的固定速率;此时若适当提高二氧化碳浓度,则短时间内甲植物叶绿体中 C3 / C5的值

将_________(填“升高”、“降低”或“不变”)。若其它环境条件不变,要使甲植物经过一昼夜(12

小时白天,12小时黑夜)获得有机物的积累,则白天 CO2浓度必须大于____________μmol/mL。

(2)在光照强度、温度等其他条件适宜情况下,将上述两种植物置于初始 CO2浓度为 600μmol/mL的同

一密闭容器中。一段时间后,发现两种植物的光合速率都降低,其中光合速率首先开始降低的植

物是_____,原因是____________________。

(3)有科研人员认为乙植物比甲植物更适合生活在干旱土壤中,据图分析理由是_______________。

30.(9分)科研人员利用秀丽隐杆线虫研究癫痫抽搐发生的机理。请回答。

(1)当兴奋传到秀丽隐杆线虫________神经元的轴突末梢时,突触小泡与________融合,释放乙酰胆

碱(兴奋性神经递质),使肌细胞膜的电位变为_________,从而引起肌细胞收缩。若肌细胞持续

重复收缩,则出现类似于人类癫痫抽搐的表现。

(2)秀丽隐杆线虫的 A基因控制合成乙酰胆碱受体。科研人员利用 A基因和 Z基因突变体进行实验,

得到如图所示结果。据图分析,A基因突变导致肌细胞____________,说明 A基因突变导致信息

传递功能_____ (填“增强”或“减弱”)。由___________组实验结果分析,Z基因的功能是抑制抽搐

的发生。

(3)为进一步探究 Z基因的功能,科研人员进行了如表所示实验。

组别 对野生型秀丽隐杆线虫的处理 突触数目相对值

4

敲除 Z基因 转入 Z基因

Ⅰ组 - - 25.1

Ⅱ组 + - 34.3

Ⅲ组 + + 24.9

注:“+”表示处理,“-”表示未处理。

①实验结果说明 Z基因______________________________________。

②据此分析,图中第 4组抽搐次数明显高于第 2组的原因是______________________________。

31.(8分)如图是某一生态系统中部分生物的相互关系,据图回答下列问题:

(1)营养级是指处于_________同一环节上的全部生物的总和。

(2)该生态系统中大气的 CO2浓度会有一定波动,主要原因是___________的活动存在明显的昼夜变化

和季节变化。

(3)蚂蚁同化的能量部分通过其遗体残骸和____________途径流向分解者。在生态系统中能量以热能

的形式散失到周围环境中,因此必须不断地_____________________________才能维持其正常功能。

(4)几年后,由于响尾蛇过度捕食造成角蜥数量下降,从而使幼年响尾蛇_________升高及成年响尾蛇

生殖力衰退,但响尾蛇数量的下降短期内并未引起胡狼数量的下降,原因可能是

___________________。

32.(12分)家蚕卵有正常形和长形,由一对等位基因控制。野生家蚕蛾体色为白色,研究小组获得两种蛾

体色为灰黑色突变型家蚕,分别用两种突变型灰黑色长形卵雄蚕与白色正常形卵雌蚕杂交,F1均为白

色正常形卵,F2表现型及数量如下:

♀ ♂

突变型 1

白色正常形卵:173

灰黑色长形卵:57

白色正常形卵:176

灰黑色长形卵:59

5

突变型 2

白色正常形卵:191

白色长形卵:63

白色正常形卵:146

白色长形卵:47

灰色正常形卵:46

灰黑色长形卵:16

回答下列问题:

(1)根据杂交结果可判断灰黑色突变是____(填“显”或“隐”)性突变,遵循定律_______。

(2)甲乙两位同学对突变型 2灰黑色性状只在雄蛾中出现的原因做出了解释:甲同学认为控制灰黑色

性状的基因位子 Z染色体上,W染色体没有其等位基因;乙同学认为控制灰黑色性状的基因位于

常染色体上,表现时受性别影响,只在雄性中表现。丙同学通过分析 F1的表现型立刻否定了甲同

学的解释,丙同学的理由______________________________。是若要验证乙同学的解释正确,请

设计一个杂交实验进行验证____(要求:写出杂交组合和预期结果)。

(3)根据表中数据可得出的结论是:突变型 1控制灰黑色性状的基因和突变型 2控制灰黑色性状的基

因位于_________(填“同源”或“非同源”)染色体上。

(二)选考题:共 15分。请考生从 2道题中选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

37.[生物——选修 1:生物技术实践](15分)

羽毛的成分主要是角蛋白,是一类结构稳定、不溶于水的蛋白质,目前缺乏对其高效降解的处理方法。

实验人员从废弃羽毛堆积处的土壤中升离筛选出具有高效降解羽毛角蛋白的细菌,请回答下列问题:

(1)筛选高效降解羽毛角蛋白的细菌需从废弃羽毛堆积处的土壤中取样,其原因是__________。

(2)筛选高效降解羽毛角蛋白的细菌的培养基中应加入__________作为唯一碳源,该培养基中还需要

加入适量的 K2HPO4和 KH2PO4,其作用是__________,对培养基灭菌的常用方法是__________。

(3)角蛋白酶是羽毛降解菌的一种分泌蛋白,为了测定其角蛋白酶的活性,应让羽毛降解菌发酵,然

后将发酵液离心,再从__________(填“沉淀物”或“上清液”)取样。为了将角蛋白酶和其他蛋白质

分离,可用电泳法分离蛋白质,电泳法可以根据蛋白质分子__________的不同,将蛋白质分离。

测定羽毛降解菌角蛋白酶活性的主要目的是____________________。

38.[生物——选修 3:现代生物科技专题](15分)

人血清白蛋白(HSA)具有重要的医用价值,只能从人血浆中制备。图一是以基因工程技术获取重组

HSA的两条途径,其中报告基因表达的产物能催化无色物质 K呈现蓝色。图二为相关限制酶的识别序

列和切割位点,以及 HAS基因两侧的核苷酸序列。据图回答下列问题:

6

(1)依据图一和图二分析,在构建基因表达载体时下列叙述错误的是(_____)

A.应该使用酶 B和酶 C获取 HSA 基因

B.应该使用酶 A和酶 B切割 Ti质粒

C.成功建构的重组质粒含 1个酶 A的识别位点

D.成功建构的重组质粒用酶 C处理将得到 2个 DNA 片段

(2)PCR技术应用的原理是____________,在利用该技术获取目的基因的过程中,以从生物材料中提

取的 DNA作为模板,利用____________寻找 HSA基因的位置并进行扩增。

(3)图一过程①中需将植物细胞与___________混合后共同培养,旨在让___________整合到植物细胞

染色体 DNA上;除尽农杆菌后,还须转接到含____________的培养基上筛选出转化的植物细胞。

(4)图一③过程中将目的基因导入绵羊受体细胞,采用最多,也是最为有效的方法是______________。

(5)为检测 HSA 基因的表达情况,可提取受体细胞的 __________________,用抗血清白蛋白的抗体

进行杂交实验。

相关文档

- 人教版数学小学二年级下册教案-第52021-05-22 12:23:283页

- 七年级生物上册生物与环境组成生态2021-05-22 12:22:5610页

- 高中历史必修13知识点超全 文科高2021-05-22 12:22:5538页

- 版高考地理大一轮复习区域地理环境2021-05-22 12:22:0578页

- (新人教版)(安徽专版)2019春八年级语文2021-05-22 12:22:044页

- 2020届一轮复习人教A版高考政治人2021-05-22 12:21:3112页

- 高考专科考试—通用技术知识点2021-05-22 12:21:3110页

- 2020浙江高考语文二轮培优新方案精2021-05-22 12:21:097页

- 高考第大题 考点 鉴赏语言2021-05-22 12:20:388页

- 人教版五年级下第4单元复习2021-05-22 12:20:2814页