- 1.82 MB

- 2021-05-22 发布

板块二

近代史部分

专题

九

近

代以来经济结构的变动与社会生活变迁

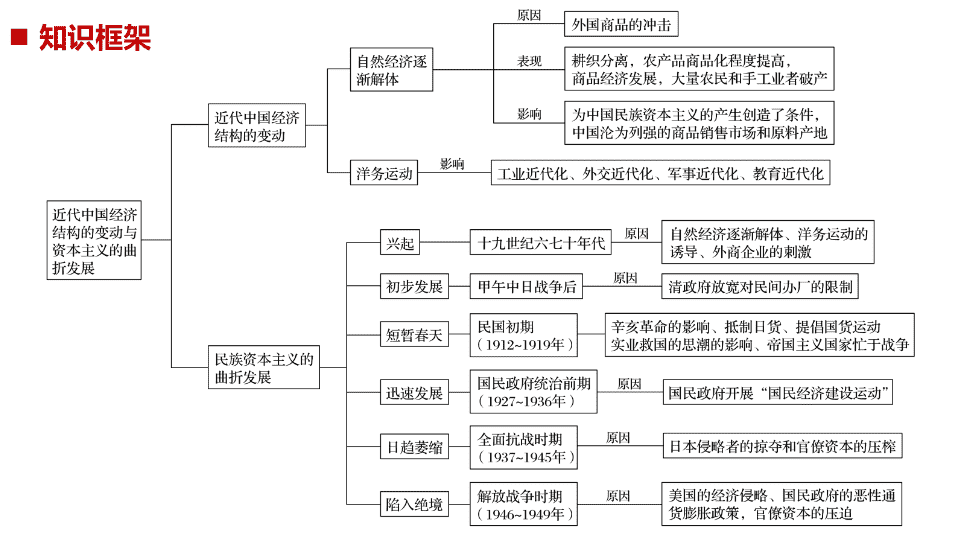

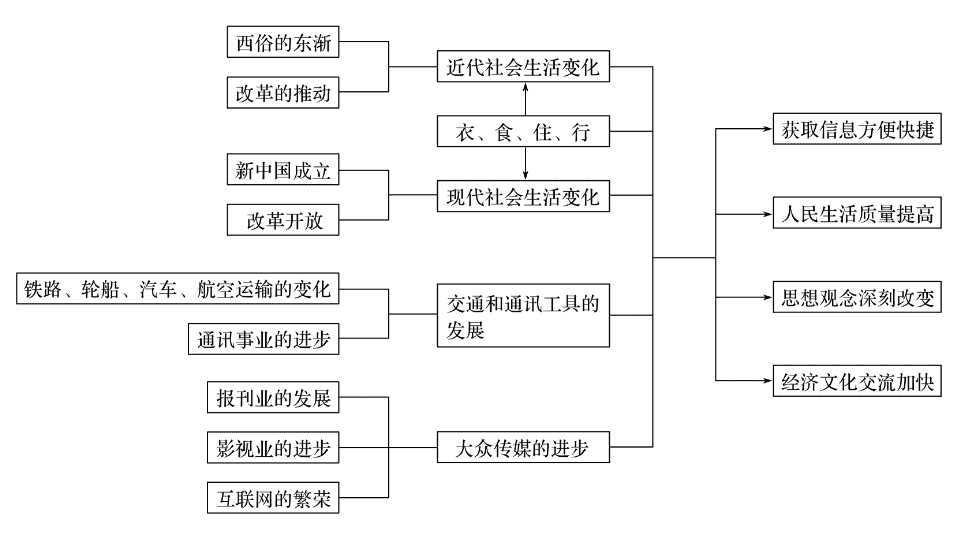

知识框架

内容索引

考点知识夯实

考向命题研析

压轴大题导练

考点知识夯实

1.

自然经济开始解体

(19

世纪中期

)

(1)

背景:自给自足的自然经济占统治地位;鸦片战争拉开了列强侵华的序幕,大批洋纱开始涌入中国东南沿海的市场。

(2)

内容:个体农业与家庭手工业分离;大批农民和手工业者破产。

(3)

影响:自然经济开始解体,中国商品经济进一步发展,为中国近代民族资本主义的产生提供了条件;中国被卷入资本主义世界市场。

考点一 晚清经济结构的变动

2.

洋务运动和民族资本主义的兴起

(19

世纪

60

~

90

年代

)

(1)

洋务运动

①

背景:第二次鸦片战争以后,清政府面临内忧外患的局面;向西方学习的新思潮萌发。

②

内容:兴办军事工业、民用工业;筹划海防,创建三支海军;创办新式学堂,选派留学生。

③

影响:推动了中国早期近代化

。

(2)

中国民族资本主义兴起

①

背景:中国自然经济逐步解体;外商企业的刺激;洋务运动的诱导。

②

内容:官僚、地主、商人开始投资创办近代企业,出现上海发昌机器厂、广东南海继昌隆缫丝厂、天津贻来牟机器磨坊等。

③

影响:中国产生了早期的资产阶级和早期的维新思想;促使自然经济进一步解体;有力地推动了中国的近代化。

3.

中国民族资本主义初步发展

(19

世纪末

)

(1)

背景:自然经济进一步解体;清政府放宽对民间设厂的限制;实业救国思潮的兴起。

(2)

内容:民间出现办厂热潮,由沿海向内地扩展。

(3)

影响:中国民族资产阶级力量壮大,开始登上政治舞台,推动了戊戌变法与辛亥革命的发生。

[

重点深化

]

自然经济开始解体

1.

原因

(1)

根本原因:西方工业文明对传统农业文明下的中国的冲击。

(2)

其他原因:

①

外国资本主义对中国的经济侵略,这是中国自然经济迅速解体的主要原因。

②

中国资本主义机器工业的产生和发展。

③

航运、铁路等交通事业的发展,加强了城乡经济的联系,也促进了自然经济的解体。

④

以手工劳动为基础的分散的个体手工业生产无力抵挡资本主义机器大生产,这是中国自然经济解体的内部根源。

2.

主要表现

(1)

中国手工棉纺织业的衰败,标志着自然经济开始解体。

(2)

农产品商品化程度提高并大量出口,城乡商品经济发展。

(3)

卷入世界资本主义体系,成为列强的商品市场和原料产地。

(4)

中国民族资本主义产生和发展。

3.

影响

(1)

给中国人民带来巨大痛苦。

(2)

社会结构的变动:破产的农民和手工业者成为城市无产者。

(3)

促进了近代民族工业的兴起

(

提供市场、劳动力

)

。

(4)

促进中国经济商品化程度增强。

(5)

中国沦为世界资本主义经济的附庸。

(6)

从根本上冲击着封建制度。

1.(2017·

新课标全国

Ⅱ

卷,

28)1879

年以前,福州船政局所造之船均

“

派拨各省,并不索取原价分文

”

;此后造船所用材料费由用船一方拨付,采取

“

协造

”

方式生产。这种变化反映了

A.

军用工业由官办转为商办

B.

“

协造

”

意在缓解经费压力

C.

军工产品市场化趋势明显

D.

近代轮船制造业走出困境

真题导练

√

找错点

答案

找错点

福州船政局应该是从官办转为官督商办,也就是协办;从

“

所造之船均

‘

派拨各省

’”

到后来

“

费用由用船一方拨付

”

说明所造之船自始至终没有投入市场;仅据福州船政局造船业不能推断近代轮船制造业状况。

2.(2017·

新课标全国

Ⅰ

卷,

28)

开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达

1

两以上,比洋煤进口税多

20

余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减为

1

钱。这一举措

A.

增强了洋务派兴办矿业的信心

B.

加强了对开平煤矿的管理

C.

摆脱了列强对煤矿业的控制

D.

保证了煤矿业稳健发展

√

抓题眼

答案

抓题眼

从

“

土煤

……

须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达

1

两以上

”

到

“

开平所产之煤出口税每吨减为

1

钱

”

,表明开平煤矿所产之煤税负减少,有助于兴办矿业。

1.(2018·

内江模考

)

以下是史料记载,

1840

~

1886

年中国茶叶出口总量变化表,据此表明

对点训练

年份

1840

1843

1860

1870

1886

万吨

1.9

0.81

5.51

10.00

13.41

A.

中国茶产业发展兴盛

B.

中国农产品商品化,卷入资本主义世界市场

C.

中国传统产业在世界占有优势

D.

随着中西文明交流,中国饮茶之风在西方盛行

答案

解析

√

解析

中国茶产业发展兴盛只反映了现象,没有反映其本质,故

A

项错误

;

从

数据来看茶叶出口量不断增加,再结合

1840

~

1886

年的时代背景很容易得出中国农产品商品化,卷入资本主义世界市场,故

B

项正确

;

中国

传统产业在世界占有优势与史实不符,故

C

项错误

;

D

选项是现象不是本质,故

D

项错误。

2.(2018·

广安、遂宁、内江、眉山三模

)

下表为

1865

~

1871

年广州生丝出口统计

(

单位:担

)

。据此推知

答案

解析

年份

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

生丝

8 778

9 258

9 272

11 683

12 795

15 535

16 772

A.

中国手工缫丝业的主要中心已转移到广东

B.

机器缫丝业在广东兴起具备了有利的条件

C.

广东的近代缫丝工业呈现持续发展的势头

D.

中国生丝在国际生丝市场有绝对竞争优势

√

解析

材料体现生丝从广州出口,而非手工缫丝业的中心转移,故

A

项错误

;

生丝

大量从广州出口,说明大量生丝聚集广州,为近代缫丝业的发展提供有利条件,故

B

项

正确;

材料

未提及广东的近代缫丝业,故

C

项错误

;

材料

不能体现中国生丝在国际市场的实力,故

D

项错误。

1.

民族资本主义出现

“

短暂春天

”

(

民国初年

)

(1)

原因:辛亥革命的鼓舞;反帝爱国运动的推动;实业救国思潮的影响;欧洲列强忙于第一次世界大战,暂时放松了对中国的经济侵略。

(2)

概况:第一次世界大战期间民族工业得到迅速发展,以面粉业和纺织业发展最快;但欧洲列强在第一次世界大战后卷土重来,整个中国民族工业又遭受沉重打击,很快萧条下去。

考点二 民国时期民族工业的曲折发展

2.

民族资本主义较快发展

(

国民政府前期

)

(1)

原因:

1927

年,南京国民政府成立,不久开展

“

国民经济建设运动

”

,鼓励发展工业、农业和交通运输业。

(2)

概况:传统工业和新兴工业部门增加;工商业产值增长速度创历史最高;各行业出现较好的发展局面

。

3.

民族资本主义日益萎缩

(

抗日战争时期

)

(1)

原因:日本在沦陷区的殖民统治;战争的破坏;官僚资本的掠夺。

(2)

影响:内迁的民族工业为抗战胜利提供了物质保障

。

4.

民族资本主义陷入绝境

(

解放战争时期

)

(1)

原因:国民政府的恶性通货膨胀政策和繁重的捐税;官僚资本的压迫;美国独占中国市场。

(2)

影响:使民族资产阶级认清国民党政权的反动面目,开始与其决裂。

[

重点深化

]

近代中国民族工业发展的主要特点

(1)

从产生来看:先天不足。表现为缺乏资本、人才、技术、市场,以及思想观念陈旧。

(2)

从发展来看:后天严重畸形。表现为投资和发展方向基本上是轻工业,重工业发展缓慢。而且主要分布在沿海和通商口岸,未能形成独立完整的工业体系。

(3)

从环境来看:民族工业诞生于半殖民地半封建的社会环境,帝国主义、封建主义、官僚资本主义是其发展的主要障碍,因此发展艰难。

(4)

与外国资本相比:力量十分薄弱,依赖外国资本和本国封建势力。民族工业不可能走上独立发展的道路。

(5)

与封建经济相比:封建自然经济仍占绝对优势,民族资本主义的发展受到极大的束缚。

抓题眼

成立了

“

国有

”

中纺公司;由

“

政府

”

予以维持,等于仍由

“

政府

”

自行拨款接办。

(2016·

新课标全国

Ⅱ

卷

)

抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司。政府高层解释称,商民在抗战之后,对于所接收之敌伪纱厂,

“

即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办,国库并不因出售纱厂而有大量之收入

”

。这反映了此时期

A.

政府试图缓解民族工业

困境

B

.

国家实行对轻纺工业的统制

C.

民族资本主义工业开始

衰落

D

.

政府在经济中主导地位加强

真题导练

√

找错点

答案

3.1928

年某报刊登了啤酒公司的广告:

“

国货啤酒,商标马棋,中西医士,迭经化验,众口一词,卫生妙剂,功能杀菌,开胃健脾。

”

材料现象出现的主要原因是

A.

国民经济建设运动的

开展

B

.

法币改革的实施

C.

群众性反帝爱国运动

推动

D

.

经济危机的影响

对点训练

√

答案

解析

解析

根据材料

“

1928

年

”

,与

1935

年国民经济建设运动时间不符,故

A

项错误;

同理,与

1935

年法币政策时间不符,故

B

项错误;

根据材料

“

国货啤酒

”

,以国货作为卖点,利用了国内群众性的反帝爱国运动,故

C

项正确;

根据材料

“

1928

年

”

,与

1929

~

1933

年经济危机时间不符,故

D

项错误。

4.(2018·

菏泽一模单科

)

从

1937

年

8

月到

11

月,上海一地共迁出民营工厂

148

家、机器设备

12 400

多吨、工人

2 100

多名。中国著名的平民教育家晏阳初将这一时期中国工矿企业的大举内迁形象地比喻为

“

中国实业界的敦刻尔克

”

。这说明

A.

工业不平衡格局得到改变

B.

国民政府干预经济发展

C.

战争改变了民族工业布局

D.

近代民族工业大量倒闭

√

答案

解析

解析

据材料

“

中国著名的平民教育家晏阳初将这一时期中国工矿企业的大举内迁形象地比喻为

‘

中国实业界的敦刻尔克

’”

可以得出战争改变了民族工业布局,故

C

项正确。

考点三 近代以来中国社会生活的变迁

变迁

原因

“

欧风美雨

”

的影响;维新变法、辛亥革命的推动;先进中国人的主动学习;新中国成立后党和政府的政策;经济发展是生活变迁的根本原因

变迁

表现

物质

生活

鸦片战争后西装传入;民国时期中山装流行;新中国成立初期服饰受政治的影响较大。鸦片战争后,西餐和西式住宅出现

社会

习俗

婚俗从包办婚姻到自由恋爱,丧俗从土葬到火葬;民国时期开展剪辫、放足运动

交通

工具

19

世纪

60

年代轮船出现;

19

世纪末铁路运输发展;

20

世纪

20

年代民航事业起步

变迁

表现

大众

传媒

1873

年中国人开始自办报刊;

20

世纪

20

年代广播开始出现;

1905

年中国第一部电影《定军山》诞生;

1958

年中国第一家电视台诞生;

1994

年互联网接通

变迁

启示

随着近现代政治、经济和思想文化的发展而变化;中西文化激烈碰撞并逐渐融合,但始终保持自己的民族特色;地域间发展不平衡

[

重点深化

]

中国近现代社会生活变化的一般规律与线索特征

(1)

一般规律

①

中国近现代社会生活的变化经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

②

中国近现代社会生活的变化程度随着中国近现代社会经济、思想的变化而不断加深。

③

中国近现代社会生活的变化在不同的地域之间存在着严重的不平衡性。

④

中国近现代社会生活的变化实质是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐融合,且保留了中华民族的文化特色。

⑤

中国近现代社会生活的变化,有利于封建因素的消弭和中国社会的向前发展。

(2)

线索特征:中国近现代社会生活,在鸦片战争后直至民国时期,经历了由盲目排外到学习西方、由过去的封建传统社会向现代化社会渐进的过程,呈现出既追新慕异、去土存洋,又新旧并存、中西合璧的特征。新中国成立后由于意识形态的支配,又重新趋于封闭化。改革开放后,由于观念的转变,与世界各国联系愈加紧密,逐步跟上了国际的潮流。

找错点

婚礼的形式和规模体现不出婚礼配偶是否是出于自愿和择偶标准;社会习俗的变迁受到政治、经济、思想文化等多方面的影响,集体婚礼由政府组织举办不能说明其主导社会习俗演变。

(2017·

新课标全国

Ⅲ

卷,

29)20

世纪

30

年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大,这反映了当时上海

A.

民众实现了婚姻

自主

B

.

中西习俗融合成为时尚

C.

门当户对观念已

颠覆

D

.

政府主导社会习俗演变

真题导练

√

找错点

答案

解析

在东部沿海城市上海与西南内陆城市重庆时间上的对比,不难看出重庆应用西方科技发明比上海要晚,故

C

项正确。

5.(2018·

淮南一模

)

下表为《部分科技发明在沪渝两地应用年份的比较表》。该表主要反映了近代中国

对点训练

技术门类

上海

重庆

铁路

1876

年

1934

年

电报

1871

年

1886

年

电灯

1882

年

1906

年

A.

西方列强大量输出

资本

B

.

西方先进技术的迅速应用

C.

社会生活变迁的

不平衡

D

.

近代工业集中于沿海地区

√

答案

解析

6.(2018·

滨州二模

)

民国后,

“

婚礼铁路

”

作为时髦的象征,成为青年男女热衷的蜜月旅游交通工具。当时,京沪铁路公司瞄准了这一市场,为

凸显

“

人情味和生意经

”

,效仿西方推广

“

蜜月旅行

”

。这一现象反映了

A.

民主共和观念逐渐深入人心

B.

新式交通改变了人们的观念

C.

对西方文化盲目肯定和效仿

D.

近代中国交通的殖民地特征

√

答案

解析

解析

“

婚礼铁路

”

的出现与民主共和观念无关,故

A

项错误

;

“

婚礼铁路

”

引起民国人们度蜜月方式的变化,故

B

项正确

;

“

蜜月旅行

”

在民国时期受到效仿,不能得出盲目的特点,故

C

项错误

;

效仿

推广西式

“

蜜月旅行

”

不能得出交通殖民地的特征,故

D

项错误。

考向命题研析

近代民族企业发展和社会生活变迁

考向一 主干知识迁移

命题点

1

民国初期和国民政府前十年民族工业的发展

读下表《中国进出口贸易商品结构表》

(

单位:百分比

)

这表明

轻工业

(

纤维、食品等

)

重工业

(

机器、金属等

)

进口

出口

进口

出口

1912

年

54.7

10.9

13.7

3.6

1926

年

43.6

25.2

18.9

2.9

1930

年

33.6

21.6

27.9

2.9

1933

年

20.4

25.8

32.6

5.2

1936

年

14.3

13.5

47.0

6.5

答案

A.

中国工业化水平在逐步提高

B.

外国加强对华资本输出

C.

第一次世界大战后轻重工业协调发展

D.

中国经济结构趋于平衡

解析

√

解析

通过材料图表不难看出,从

1912

年至

1936

年,重工业的进口比重逐渐取代了轻工业的主导地位且重工业的出口比重也出现了缓慢的增长,这就表明近代中国的工业化水平在逐步提高,故

A

项正确。

命题点

2

南京临时政府改历改元

1912

年

1

月

2

日,中华民国南京临时政府成立的第二天,孙中山向全国颁发了《临时大总统改历改元通电》:

“

中华民国改用阳历。

”

参议院接着补充规定:新旧二历并存,新历下附星期,旧历下附节气,吉凶神宿一律删除。变化表明

A.

近代中国社会的开放性和科学性增强

B.

宪法的制定和实施推动了社会风俗的变迁

C.

近代中国社会风俗中外融合,新旧并存

D.

南京临时政府反对封建迷信

√

答案

解析

解析

“

中华民国改用阳历

”

说明主动与世界先进文化接轨,具有开放性,

“

新旧二历并存,新历下附星期,旧历下附节气,吉凶神宿一律删除

”

说明兼顾中国的实际情况,并把迷信部分去除,具有科学性,故

A

项正确。

史论链接

⊙

影响中国近代民族工业发展的根本因素就是中国近代的社会性质

——

半殖民地半封建社会。

⊙

南京临时政府建立后,迅速颁布新的纪元方式和新的国旗,使中国第一次具备一个近代国家应有的外观。

近代民族企业发展的意义

考向二 能力方法渗透

命题点

3

抗战时期的民族企业

对下表某时段中国钢铁产量统计表

(

部分

)

蕴含信息解读正确的是

时间

(

民国年

)

生铁

(

吨

)

钢锭

(

吨

)

铸品

(

吨

)

30

4 444.611

113.000

——

31

12 994.433

10 000.000

877.271

32

13 392.924

4 088.943

1 137.474

33

2 254.989

6 559.274

1 632.964

34

1 2987.823

7 825.835

1 512.653

A.

民族工业以重工业为主导

B.

民族工业为抗战提供战略物资

C.

国防建设为经济建设服务

D.

“

国民经济建设运动

”

成效显著

√

解析

民国

30

~

34

年

(

即

1941

~

1945

年

)

正处在中国的抗战时期,民族工业仍然保持较高的钢铁产量,为抗战提供战略物资的支持,故

B

项正确。

答案

解析

方法点拨

⊙

计量史学就是运用自然科学中数学方法对历史资料进行定量分析,让史学趋于精确。马克思说:

“

一种科学只有成功运用数学时,才能达到了真正完善的地步。

”

计量史学的适用范围:

(1)

适用有量或数量概念的历史分析,只是从数量关系上帮助揭示事物的性质;

(2)

适用于对存在某种依赖关系的历史现象的研究;

(3)

适用于对某些历史结构的分析;

(4)

适用于对历史变化、发展及运用规律的分析。

平等和自由意识

考向三 历史价值观引领

命题点

4

民国前期社会习俗的变化

下表摘自吴至信的《最近十六年之北平离婚案》。材料反映实质问题是

年份

男方提起

女方提起

件数

百分比

(%)

件数

百分比

(%)

1917

~

1918

24

44.4

30

55.5

1919

~

1920

27

40.9

39

59.1

1921

~

1922

25

34.2

46

63.0

1923

~

1924

39

38.2

55

53.9

答案

1925

~

1926

41

36.0

72

63.2

1927

~

1928

42

33.3

84

66.7

1929

~

1930

49

24.0

150

76.0

1931

~

1932

58

15.5

304

81.0

A.

民国时期家庭观念逐渐

淡薄

B

.

公民的法制观念显著提高

C.

男女平等平权意识逐渐

增强

D

.

妇女受虐待现象有所增加

解析

材料中民国时期北平离婚案逐年上升,女方提出的比例超过男方,反映女性社会地位的提高,男女平等意识的增强,故

C

项正确。

解析

√

史论链接

⊙

从文明史观看,辛亥革命促进了中国传统文明向现代文明的转变,在政治文明和精神文明中表现尤为突出。它结束了帝制,建立了共和国,是具有重要意义的制度创新,是政治文明的重大成果;民主共和的观念深入人心,社会风俗习惯发生巨大变化,在精神文明建设方面取得巨大成果;它促进了民族资本主义进一步发展,物质文明也取得重大成果。

中国民族资本主义发展研究

考向四 学术成果创新

命题点

5

南京临时政府的经济政策

蒋立文认为,南京临时政府鼓励民间开办银行,为工商业提供贷款服务;裁撤厘金、苛税;劝用国货、抵制洋货等。这些政策虽未完全实施,但在一定程度上

A.

有助于中国民族资本主义的独立和发展

B.

推动中国大批轻工业产品输入欧洲市场

C.

刺激中国民族资本主义经济的初步发展

D.

促使西方列强工业品逐渐退出中国市场

√

答案

解析

解析

中国大批轻工业产品输入欧洲市场是在第一次世界大战期间,故

B

项错误

;

中国

民族资本主义经济的初步发展是在甲午战争后,故

C

项错误

;

这些

政策有助于中国民族资本主义的独立和发展,但不能说促使西方列强工业品逐渐退出中国市场,故

D

项错误。

史论链接

⊙

辛亥革命使得民族工业获得了更大的发展空间;从思想层面看,社会民主氛围提升,推动了实业救国思潮的发展。

转变政府职能

,

深化简政放权

考向五 隐性社会热点

命题点

6

国民政府保障专利权

1931

年

9

月,国民政府实业部颁布的《奖励工业技术暂行条例》规定,

“

凡中华民国人民研究工业技术,对于工业上之物品或方法首先发明者

”

,得依本条例

“

给以专利权

10

年或

5

年,前项专利权以全国为区域

”

。这一举措

A.

是抗战时期的应急

措施

B

.

不利于民族工业的发展

C.

发挥了政府的经济

职能

D

.

限制了官僚资本的膨胀

√

解析

国民政府颁布文件实施对专利权的保障,发挥了政府的经济职能,故

C

项正确。

答案

解析

史论链接

⊙

1928

年

7

月,南京国民政府召开全国财政会议,决定统一全国财政、建立国家银行等,从而奠定了国民政府财政管理的基本格局。

1935

年

11

月,国民政府实行币制改革,以法币取代银元,作为流通于市场的唯一货币形式。法币政策的实施,使国民政府加速了金融控制,增加了统治力量。抗战初期,国民政府为了适应战时需要,除将所属一些厂矿内迁外,对自愿内迁的民族工业,也给予贷款和运输的便利,还强制一批抗战所需工厂内迁,对发展大后方的经济及抗战,都有重要作用。

压轴大题导练

考

情统计

年份

类别

25

分大题

12

分大题

2018

年

全国卷

Ⅲ

上海成为大都市

——

2018

年

全国卷

Ⅱ

——

近代汉阳铁厂的创办

2017

年

全国卷

Ⅲ

——

近代中国经济结构的变化与民族资本主义的曲折发展

2016

年

全国卷

Ⅰ

缓解人口压力的主张

——

2016

年

全国卷

Ⅱ

16

世纪以来中国的海外移民

——

2016

年

全国卷

Ⅲ

——

19

世纪末

20

世纪初清政府自开商埠

阅读材料,完成下列要求。

材料一

鸦片战争后,英国与清政府制定第一个协定税则,主要进口货的税率比以前粤海关的实征税率降低了一半以上。第二次鸦片战争后,英法提出值百抽五的原则,再次降低税率。但实征从未达到

5%

。

1902

年修订协议后,进口货平均实征在

3.2%

左右,成为举世罕见的最低税率。近代中国的对外贸易一开始就由外国在华的洋行垄断,不但进口全部由洋行经营,即使出口,也是中国将商品卖给口岸的洋行,而非运销国外。洋行雇用华人做买办,建立买办制度,并通过买办建立了通商

口

25

分综合大题导练

岸

到内地城镇的商业网,为洋行推销洋货和汲取出口物资。鸦片战争后,外国商品除鸦片外,并未能很快在中国打开销路。通过第二次鸦片战争,列强取得内地航运通商和免纳厘金等特权后,市场才逐步扩大。

1895

年甲午战争时,进出口总值达

3.1

亿余海关两

(

一海关两合

1.558

银元

)

。而入超达

2 840

万海关两。进入

20

世纪,资本主义国家已先后发展到帝国主义阶段,它们的对华贸易也急速膨胀。

材料二

在中华民国时期,经过

1924

~

1927

年第一次国内革命战争和群众性的关税自主运动,国民党政府与列强协商,于

1929

~

1934

年四次修订税则,进口货的平均实征税率才逐渐提高到

27%

左右。第一次世界大战后,华商国际贸易业日兴,分享部分利益,但未能改变洋行垄断的局面。

1936

年,国民党政府应外国政府要求,管制锑、钨等战备物资作为偿还外债之用。抗日战争时期,随着易货偿债范围扩大,国民党政府管制了所有重要出口物资,出口贸易遂大部分转入官僚资本之手。旋因东北市场被日本占领,以及

30

年代初的经济危机,贸易额锐减,到

1936

年仅有

10.5

亿余海关两。

——

均摘编自陈晋文《中国近代对外贸易史》

(1)

依据材料一并结合所学知识,概括晚清时期对外贸易的特征及其原因。

(13

分

)

指导语

①

时空限定:晚清时期对外贸易。

②

特征:据材料关键信息和所学概括。

③

原因:结合时代背景,从中国和西方答出政治、经济的原因即可。

答案

答案

特征:关税主权丧失且税率不断降低;对外贸易由外国洋行垄断;中国逐渐出现入超;半殖民地色彩严重。

(

任答三点

)

原因:列强侵华;

清政府腐败无能;中国民族工业不发达;自然经济逐渐瓦解。

(

任答三点即可

)

(2)

依据材料二并结合所学知识,简要评述民国时期的对外贸易。

(12

分

)

指导语

①

从正反两个角度论述。

②

民国时期:答案组织要结合时间限定。

③

立足于材料信息,要上升到对社会性质的认识。

答案

答案

评述:由于人民群众长期斗争的推动和国民政府的努力,关税基本实现自主,提高了进口税率,增加了关税收入;华商和中国政府参与对外贸易,促进了对外贸易发展;世界形势的变化和列强之间的矛盾,使日本侵华加剧,在与中国贸易中,日本份额加大。

国民政府统治前期在外贸方面的措施和成果有利于民族工业的发展和国际形象的改善;但加速了官僚资本主义的膨胀,也不能改变中国半殖民地的社会性质。

近代中国经济发展呈现出纷繁复杂的状态。阅读材料,回答问题。

近代中国产业资本的发展变化

12

分论证题导练

时段一

时段二

时段三

1894

年

1914

年

1920

年

1936

年

(

包括东北

)

1948

年

资本总额

(

亿元

)

1.22

17.88

25.79

99.91

65.50

中国资本所占比重

55.53%

42.84%

48.44%

42.77%

88.79%

其中官僚资本为

39.14%

26.76%

25.96%

22.27%

64.13%

注:本表

“

产业资本

”

主要统计的是工业资本和交通运输业资本

——

许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》第三卷

分别从

“

资本总额

”“

中国资本所占比重

”“

官僚资本

”

等角度,说出近代中国产业资本发展变化的特点。在表中所列的三个时段中,任选其一,作出相关分析。

(12

分

)

指导语

①

首先,据数据从

“

资本总额

”“

中国资本所占比重

”“

官僚资本

”

三个角度,分析特点。

②

其次,任选一个时段,根据所学近代民族工业发展的相关知识来分析特点成因。

③

最后,总体概括近代中国产业资本的特点,进行升华和总结。

答案

答案

特点

示例一:考生可从不同角度谈近代中国产业资本的发展变化趋势:

从资本总额的变化看:甲午战争到抗战爆发前,产业资本的总额快速上涨;解放战争期间与抗战前相比急剧下降,资金总体数额较大;

从本国资本在资本总额所占比重看:从甲午战争至抗战爆发前多未达到一半比例;抗战结束后本国资本占总额的八成以上;

从官僚资本所占比重变化看:甲午战前、抗战结束后官僚资本在本国资本占据绝对优势。

(

考生从数据分析中作出对

“

外国资本所占比重

”“

民间资本

”

等相关分析,言之有理亦可得分。

)

示例二:考生可从不同角度谈近代中国产业资本的特点:

从资本总额的变化看:起点低、增长快速、资金总体数额较大,

1936

年达到最高峰;

从本国资本在资本总额所占比重看:本国资本整体增长,但与外资相比不占优势;抗战结束后产业资本中以本国资本为主;

从官僚资本所占比重变化看:官僚资本在本国资本中占据优势;抗战结束后呈现畸形发展状态。

(

考生从数据分析中作出对

“

外国资本所占比重

”“

民间资本

”

等相关分析,言之有理亦可得分

)

示例三:考生可通过多角度的相关数据分析,总体概括近代中国产业资本的特点:近代中国产业资本类型多样复杂;列强侵略、动荡时局及原有经济结构等诸多因素致使近代中国经济发展缺乏良好的社会环境和条件,没有形成独立完整的经济体系,近代化发展艰难曲折。

分析某一时段示例:

时段一:鸦片战争以来外商在华企业逐步增加;洋务运动创办的近代工业,以官办和官督商办企业的形式为主,官僚资本占比较大;民族资本主义兴起和发展

。

时段二:《马关条约》后列强对华资本输出合法化;从清政府到民国政府放宽对民间设厂的限制和鼓励工商业发展的经济政策,推动了经济发展;辛亥革命推翻封建君主专制;第一次世界大战期间欧洲列强暂时放松对华经济侵略,为民族资本主义的发展提供机遇;群众性反帝爱国斗争和实业救国思潮的推动;民族资本主义的进一步发展,中国产业资本持续平稳增长。

时段

三:为实现侵略目的,日本加重对东北地区投资;战前南京国民政府相关政策措施推动经济发展,资本总额增加;战争损毁及动荡时局等因素及第二次世界大战后外国输华资本下降造成战后产业资本总额下降;抗战期间国民政府实行经济统制政策,抗战后国民政府收缴敌伪资产,战争期间及战后排挤和打击私营资本主义企业,官僚资本膨胀。

图表型试题

(1)

设问方式:

“

依据图表

(

并结合所学知识

)

,指出

(

概括

)

……

变化趋势及原因

”

。

(2)

解题思路:

①

概括变化时,一是善于用动态性的语言,如迅速

(

持续

)

增长

(

增加

)

、相对缓慢、逐步下降等;二是注意从整体与局部方面说明,如整体增长

(

下降

)

,但个别年份下降

(

增加

)

。

②

分析原因时,要善于分解不同角度的原因。从纵横向看,纵向分为根本、主要和直接原因,横向分为社会、政治、经济、文化、外交等因素。

③

如果变化趋势有增有降,要注意对应说明原因,既要说明

“

增

”

的原因,又要说明

“

降

”

的原因。

方法指导