- 97.50 KB

- 2021-05-20 发布

专题11+新中国民主政治建设的发展与曲折

【主干梳理】

(一)新中国初期的政治建设

1.中华人民共和国的成立

(1)筹备:1949年9月,中国人民政治协商会议通过了具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》,选举产生了中央人民政府委员会,还规定了新中国的首都、国旗、国歌等事宜。

(2)成立:1949年10月1日,中华人民共和国成立,新中国诞生。

(3)意义

①结束了半殖民地半封建社会的历史,使中国成为真正具有独立主权的国家。

②建立了人民民主政权。

③为国家政治建设的逐步开展奠定牢固基石。

2.新中国成立初期民主政治制度的建设

(1)人民代表大会制度的确立

①标志:1954年9月,第一届全国人民代表大会的召开。

②内容:大会通过了《中华人民共和国宪法》,以根本大法的形式,确定了新中国的国家性质及根本政治制度,规定了公民的基本权利和义务,确立了向社会主义过渡的方向和途径。宪法体现了人民民主原则和社会主义原则。

(2)中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立

①初步确立:1949年第一届中国人民政治协商会议召开。

②正式确立:1954年第一届全国人大召开后,为了巩固和发展人民民主统一战线,人民政协继续存在,并发挥作用。

③新阶段:1956年,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。

(3)民族区域自治制度的确立

①依据:1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,在各少数民族聚居的地区,实行民族区域自治;1954年宪法正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。

②实施:到1958年,内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区和宁夏回族自治区先后成立;1965年,西藏自治区成立。

③意义:实现了少数民族自己当家做主的愿望;保证了祖国的统一和民族的团结;促进了民族地区的经济发展和社会进步。

(二)政治建设的曲折历程及其历史性挫折

1.中共八大的探索

(1)内容:在正确分析国内形势和主要矛盾变化的基础上,

提出加强社会主义民主政治建设和法制建设。

(2)意义:是探索社会主义建设道路的一个良好开端。

2.“文革”对民主与法制的践踏

(1)民主遭践踏:全国人民代表大会连续十年没有召开;中共领导的多党合作和政治协商制度不能实行。

(2)法制遭践踏

①《中华人民共和国宪法》成为一纸空文,公民的基本权利和人身自由失去了保障。

②大批干部、群众遭受人身迫害,国家主席刘少奇被迫害致死。

③1967年1月,上海造反派非法夺取党政各级领导权,社会秩序遭到严重破坏。

3.新时期的民主法制建设

(1)平反冤假错案: 1978年底十一届三中全会拨乱反正; 1985年基本结束,平反冤假错案是新时期民主法制建设的首要环节。

(2)加强立法工作:

①内容: 1982年颁布新宪法;并先后出台《选举法》《刑法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》,1989年颁布《行政诉讼法》,1999年颁布《行政复议法》,使“民告官”有了法律依据。截止2000年制定了380多件法律法规、800多件行政法规、8000多件地方法规。

②意义:基本形成以宪法为中心的、有中国特色的社会主义性质的法律体系;为依法治国奠定了法律基础。

(3)进行政治体制改革:改进人民代表大会制度和政治协商制度,加强基层政权建设和基层民主建设。

(4)进行基层民主选举:

①表现: 1989年颁布《城市居民委员会组织法》,1998年颁布《村民委员会组织法》;村委会、居委会干部由原来上级任命改为群众选举;城市居委会职能由“管理和监督”改为“指导和服务”,农村村民自治的核心内容为民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

②意义:既保障群众的民主权利,又贯彻了依法治国的精神,是中国民主政治建设最基本的一环。

(5)依法治国:

①表现:1997年十五大确立,1999年写入宪法。

②意义:依法治国的核心是国家的方针政策都必须“有法可依”,任何政党、团体、个人的活动都必须在法律规定的范围内进行。“依法治国”

是中国共产党领导人民治理国家的基本方略,是建设社会主义政治文明和中国特色社会主义的重要目标,是发展社会主义市场经济的客观需要,是国家长治久安和社会主义事业健康发展的重要保障。

【重难点睛】

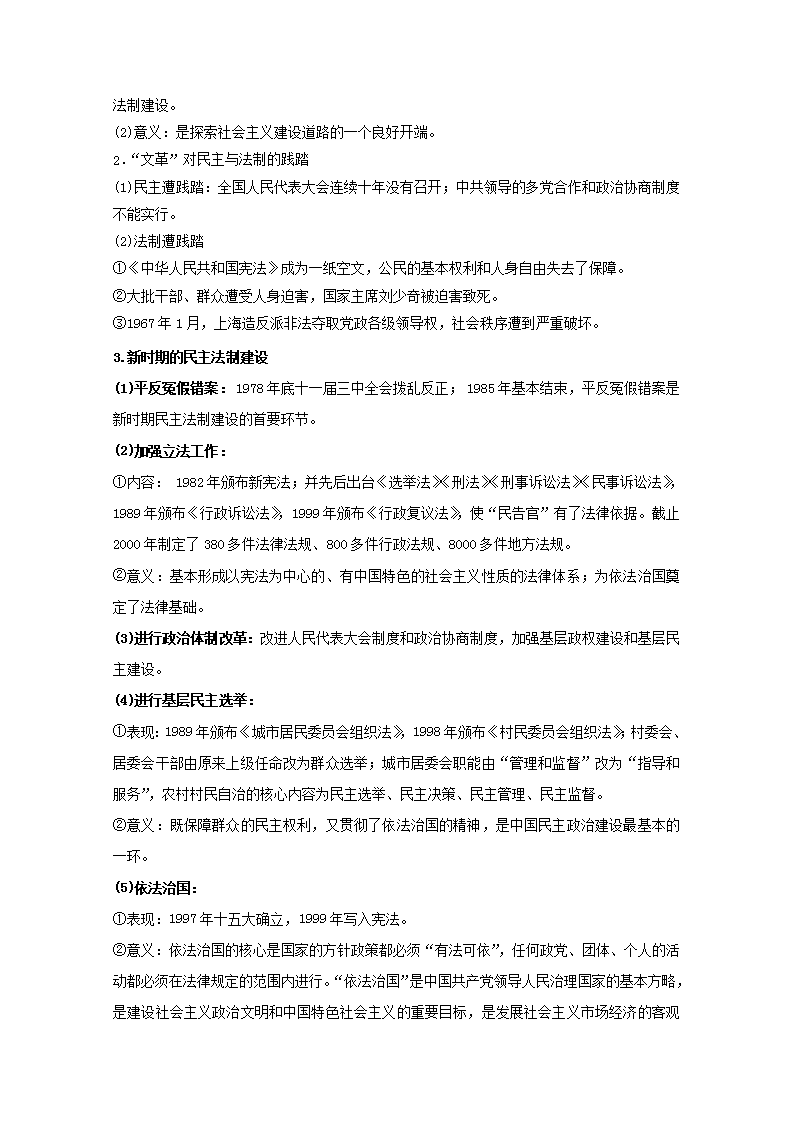

《共同纲领》与1954年宪法的主要不同点

项目

《共同纲领》

1954年宪法

背景

1949年新中国正式成立之前

新民主主义社会向社会主义社会的过渡时期,社会主义制度即将确立

制定主体

中国人民政治协商会议

全国人民代表大会

内容

制定了新中国各项制度的总原则

以根本大法的形式规定了国家的国体与政体

性质

具有临时宪法的作用

中国第一部社会主义类型的宪法

历史作用

对新中国的各项工作起到了规范和指导作用

为我国从新民主主义社会过渡到社会主义社会提供了法律保障

多视角归纳中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的特点

(1)政党地位:在多党合作的关系中,共产党是处于政治领导地位的唯一政党,各民主党派与中共在法律上是平等的,组织上是独立的。

(2)政党关系:政治上是密切合作关系。共产党执政、各民主党派共同参政议政,共产党不是独揽政权,民主党派也不同于其他国家的在野党,二者是政治合作的关系。

(3)合作基础:坚持社会主义道路是多党合作的政治基础。

(4)合作方式:中国人民政治协商会议是最重要的组织形式,是中国共产党与各民主党派合作的重要渠道和场所。

新中国初期民主政治的特点及实质

1.特点:实现了人民当家做主,人民代表具有广泛性和真实性;人民代表大会实行民主集中制;实行新型政党制度即中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚持中国共产党的领导;实行新型的民族制度即民族区域自治制度;实施“依法治国”,依法行使民主权利,民主政治制度化、规范化、法制化和程序化。

2.实质:社会主义民主(人民当家做主)。

“文革”的性质和教训

(1)性质:“文革”不是任何意义上的革命,而是由领导者错误发动的,被反革命集团利用的,给党、国家和人民带来严重灾难的内乱。

(2)教训

①必须正确认识社会主义条件下政治与经济的关系,坚持以经济建设为中心,正确处理阶级和阶级斗争问题。

②必须大力发展社会主义民主,健全社会主义法制。

③必须坚持国家工作中的民主集中制和集体领导原则,禁止和克服任何形式的个人崇拜。

【基础训练】

一、选择题

1.(2017·贵州贵阳模拟)将卢梭“主权在民”的理论和马克思提出“国家一切权力归属于广大劳动人民”的观点付诸实践,作为我国政权建设根本原则的成功运用是( )

A.建立了资产阶级共和国 B.建立多党合作的政协制度

C.建立人民代表大会制度 D.建立了民族区域自治制度

【答案】C

2.(2017·甘肃模拟)据统计,1953年6月30日24时的全国人口总数是601 912 371人。这是我国有史以来第一次经过全面的普查所得到的准确的人口数字。此次人口普查的直接作用是( )

A.作为控制人口计划生育的依据

B.作为实行普选的基本数据

C.作为实行三大改造的依据

D.作为普及义务教育的根据

【答案】B

【解析】计划生育我国在20世纪70年代以来逐渐推行,故A项错误;1954年第一届全国人民代表大会,因而1953年的人口普查和可以作为实行普选的基本数据,故B项正确;三大改造与人口普查没有关系,故C项错误;1986年4月我国颁布了《中华人民共和国义务教育法》,故D项错误。

3.(2016·四川雅安三模)上表为1949年中央人民政府领导名录。此表反映了( )

中央人民政府委员会

政务院

主席

副主席

委员

总理

副总理

委员

中共

1

3

29

1

2

6

非中共

0

3

27

0

2

9

A.中共与各党派团结合作的开始

B.中共领导的多党制民主形成

C.中共对建国前民主构想的实践

D.中共对苏联政治体制的照搬

【答案】C

4.(2016·河北石家庄检测)1931年11月以来,人民习惯称毛泽东同志为“毛主席”。其中毛泽东同志1954年当选的“主席”与新中国成立时当选的“主席”含义不同。这主要是基于( )

A.政党和政府的区别 B.根本政治制度的确立

C.执政理念的更新 D.所有制性质的根本变化

【答案】

【解析】解析:选B。 这两个“主席”的变化,体现了从新民主主义国家到社会主义国家的演变。所以本题选B项。

5.(2016·山东青岛联考)1954年,当选第一届全国人民代表大会的1 226名代表,是中国有史以来第一次经过普选产生的,故此次大会又被称为“第一次真正的人民大会”。这次“真正的人民大会”的主要功绩是( )

A.人民代表由海选产生,体现了民主的广泛性

B.规定权力属于人民,人民开始成为国家主人

C.制定了我国第一部社会主义类型的宪法

D.人民有了行使政治权利的唯一机关

【答案】C

【解析】本题考查了1954年一届人大及宪法。A项人大制度并非各级人大都实行海选;B项新中国成立使人民开始当家做主;D项说法明显错误。本题选C,一届人大主要功绩是制定了我国第一部社会主义类型的宪法。

6.(2017·山西阳泉调研)美国在建国理政过程中,先由13个州的代表共同协商制定了一部宪法,后建立了联邦制民族国家,进而形成各种利益集团和两大政党,遵循的是“宪法—国家—政党”的道路。中国特色民主政治的发展历程,则走的是( )

A.“国家—宪法—政党”的道路

B.“政党—宪法—国家”的道路

C.“国家—政党—宪法”的道路

D.“政党—国家—宪法”的道路

【答案】D

二、非选择题

7.(2017·四川成都六校协作体一诊)政治民主化是历史发展的必然趋势。近代以来,中国的民主法制化经历了一个曲折发展的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 1949年,某纲领规定:中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导……人民民主专政。

——摘自《人民版历史必修一第65页》

材料二 第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政国家。

第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——1954年《中华人民共和国宪法》

材料三 为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变。

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》

(1)材料一中的“某纲领”的名称是什么?材料二中的1954年宪法是哪次会议上制定的?该宪法体现了什么原则?

(2)根据材料一、二和所学知识,指出1949年到1956年,新中国建立了哪三大有自己特点的社会主义民主政治制度?

(3)根据材料三,在邓小平这一思想观点指导下,中国出现伟大的历史性转折,转折的标志性事件是什么?此标志性事件有何意义?1997年中共十五大提出的治国理念是什么?

【答案】(1)纲领的名称:《共同纲领》。会议:第一届全国人民代表大会。原则:人民民主原则和社会主义原则。

(2)制度:人民代表大会制度;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度。

(3)事件:十一届三中全会。意义:开创建设中国特色社会主义的新道路,中国进入改革开放和政治建设的新时期。治国理念:依法治国。

【测试练习】

一、选择题

1.(2017·丹东高三质检)“任何一个现代国家,在立国之初就不能不研究和制定一个根本大法,作为全国人民共同遵守的政治准则……但建国之初,还不具备召开全国人民代表大会的条件,但国家又不可一日无法。因此,当时就采取了一种变通办法。”这种“变通办法”就是( )

A.制定了1954年宪法 B.确立依法治国的方针

C.颁布《共同纲领》 D.召开中国人民政治协商会议

【答案】C

【解析】“立国之初就不能不研究和制定一个根本大法”指新中国建立之初的国家性法律文件,即《共同纲领》,故C项正确。

2.1954年1月15日,毛泽东致电刘少奇等中央领导,在电报里开列了10种中外各类宪法的书目,要求中央政治局委员和在京的中央委员抽时间阅读:(一)1936年苏联宪法及斯大林报告;(二)1918年苏俄宪法;(三)罗马尼亚、波兰、德国、捷克等国宪法;(四)1913年天坛宪法草案,1923年曹锟宪法,1946年蒋介石宪法;(五)法国1946年宪法。材料表明,1954年宪法的制订( )

A.主要受苏联宪法的影响

B.以资本主义宪法为反面材料

C.确立了社会主义原则

D.具有历史视野和世界眼光

【答案】D

【解析】材料反映了1954年宪法制定前毛泽东要求借鉴苏联、东欧等国以及中国近代宪法。A项和B项都比较片面,故A、B项错误;材料与确立社会主义原则无关,故C项错误;宪法的制定借鉴了历史上的中国和世界各国的法律文献,故D项正确。

3.(2017·广西五市联合模拟)有学者指出,人民代表大会制度在特殊的环境中经受着考验,经历过曲折,但它仍然是当代中国民主政治建设的一面旗帜。据此,可以理解为它( )

A.奠定了民族独立发展的基础

B.保障了人民当家做主的权利

C.开启了社会主义革命的进程

D.标志着社会主义制度的建立

【答案】B

4.(2017·全国名校大联考)毛泽东指出:“有些人认为政协的作用不大了,政协是否还需要成了问题”,并强调“通过政协容纳许多人来商量事情很需要”。毛泽东此番言论( )

A.肯定了政协代行人大职能的作用

B.奠定了多党合作和政治协商制度的基础

C.背景是《中华人民共和国宪法》的颁布

D.不利于“长期共存,互相监督”方针的提出

【答案】C

【解析】据题干中“有些人认为政协的作用不大了,政协是否还需要成了问题”的信息可知此时人民代表大会制度已经确立,政协代行人大职能的使命已经结束,题干中的言论是毛泽东于1954年12月19日在《关于政协的性质和任务》一文中提出的,故选C项。

5.(2017·海口调研)随着民族自治地方社会经济的发展和城市化进程的加快,一些自治县相继达到了国务院规定的设市标准。由此,当地少数民族的干部群众纷纷要求在宪法中增加“民族自治市”的条文。这一要求( )

A.成为中国新法制的重要组成部分

B.对民族区域自治制度有启迪作用

C.表明新中国民主政治已至臻完善

D.实现了少数民族当家做主的愿望

【答案】B

【解析】依据材料,无法推断当地少数民族干部群众的要求是否成为宪法内容,故A项错误;少数民族干部群众的要求有助于完善民族区域自治制度,有启迪作用,故B项正确;新中国民主政治还未至臻完善,故C项错误;民族区域自治制度已经实现了少数民族当家做主的愿望,故D项错误。

6.(2017·山东滨州调研)1982年新宪法确立:以公社范围建乡,以大队建村,以生产队建村民小组,把原来由人民公社行使的政府职能转移给乡政府,人民公社只是单纯的经济组织。这反映出( )

A.农村经济体制改革的必然要求

B.基层民主选举制度有了法律的保障

C.人民公社制度没有根本上废除

D.农村所有制结构发生了实质性改变

【答案】A

二、非选择题

7.(2017·丹东高三质检)阅读下列材料,完成下列要求。

材料

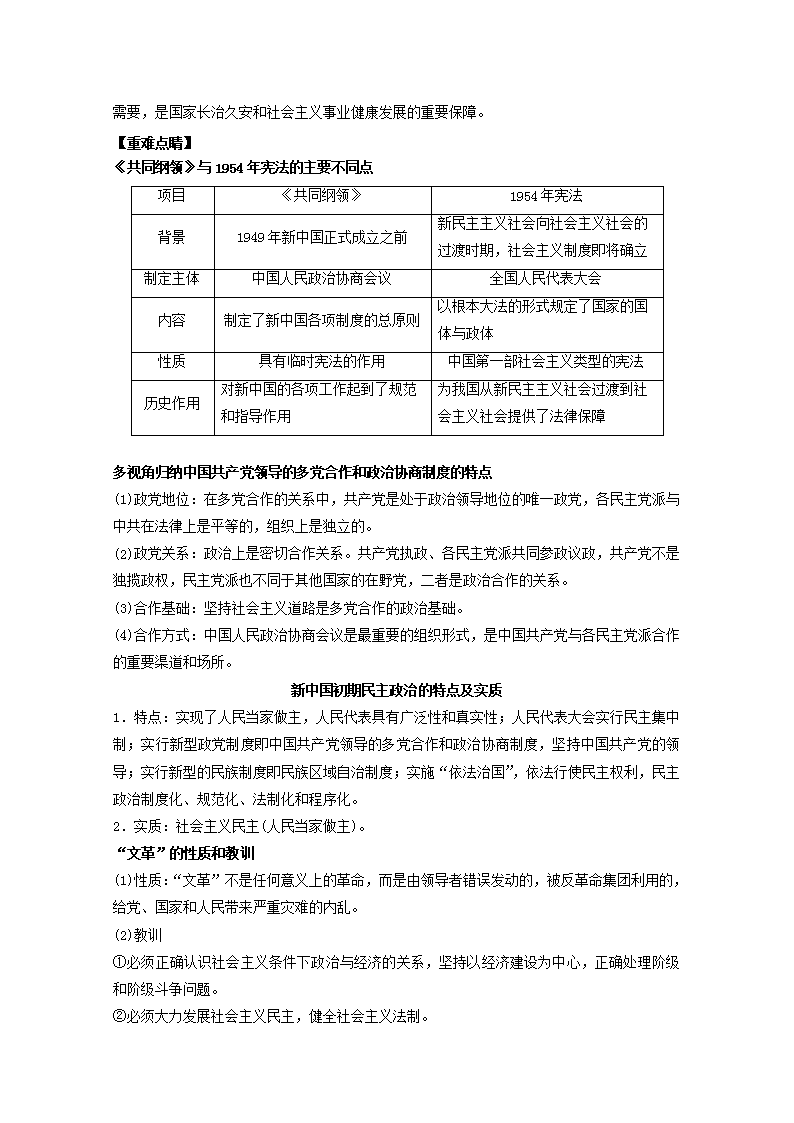

时 间

主要法律法规(节选)

新中国成立—

十一届三中全会

工会法、婚姻法、土地改革法、惩治反革命条例等;1954年中华人民共和国宪法;全国人民代表大会组织法、国务院组织法……

十一届三中全会后

—1982年宪法颁布

选举法;刑法、刑事诉讼法;中外合资经营企业法等;人民法院组织法;个人所得税法、经济合同法、商标法,广东省经济特区条例,国籍法;1982年宪法;全国人民代表大会组织法……

中共十二大—

中共十四大前

修改1982年宪法;加入《保护知识产权巴黎公约》的决定,涉外经济合同法等;民事诉讼法;民族区域自治法、村民委员会组织法、行政诉讼法……

中共十四大—

中共十五大前

1982年宪法第二次重要修改;公司法、合伙企业法、商业银行法等;反不正当竞争法、消费者权益保护法、票据法、广告法、拍卖法等;对外贸易法;教师法、科学技术进步法……

中共十五大—

中共十六大召开前

第三次修宪;证券法、信托法;行政复议法、政府采购法等,城市居民委员会组织法,修改了专利法、商标法、著作权法;高等教育法、科学技术普及法……

新中国法制建设历程可以反映出我国社会主义建设的多种趋势。依据上表结合所学知识,指出一种趋势并分析形成的历史原因。(12分)(要求:观点明确,史实准确、充分。)

【答案】示例一:趋势:社会主义民主不断完善。1954年宪法规定人民的基本权利、义务再到民族区域自治法,村民委员会组织法等的颁布,新中国通过不断立法健全各级民主制度。

原因:国家性质;吸取“文革”的教训;经济发展或经济体制改革的要求;人民的民主诉求增强(或公民政治参与积极性提高);世界民主化潮流等。(任答其中四点即可。其他言之有理亦可)

示例二:趋势:社会主义市场经济体制逐渐确立并日益完善。商标法、专利法、消费者权益保护法等规范市场行为的法律法规日渐增多。(或答出以下趋势,并有简单说明亦可)社会主义经济建设越来越受到重视;我国逐步融入世界经济;健全法制,向社会主义法制国家转变;越来越重视科教兴国等。

原因:新中国成立,进入和平建设时期;吸取“文革”的教训;第三次科技革命;新中国外交取得重大突破,国际环境改善;十一届三中全会,工作重心转移,改革开放决议;经济发展和经济体制改革的需要;1995年科教兴国战略提出;东欧剧变、苏联解体的教训;中共十四大,确立社会主义市场经济体制的目标;1999年,“依法治国”写入宪法;2001年,加入世贸组织;全球化潮流等等。(答出四点即可)

相关文档

- 2021高考历史一轮复习第10讲近代西2021-05-19 15:35:0917页

- 2020-2021学年高三历史一轮复习必2021-05-13 02:55:436页

- 高考历史一轮复习第八单元中国特色2021-05-13 00:17:5624页

- 2020-2021学年高三历史一轮复习必2021-05-12 22:12:2215页

- 高考历史一轮复习第十三单元近现代2021-05-12 22:02:0230页

- 高考历史一轮复习第八单元中国特色2021-05-12 21:50:5422页

- 高考历史一轮复习 中国古代的思想2021-05-12 17:23:425页

- 2021高考历史一轮复习专题三中国传2021-05-12 16:33:2738页

- 高考历史一轮复习第九单元资本主义2021-05-12 15:54:3126页

- 2020-2021学年高三历史一轮复习必2021-05-12 13:35:398页