- 658.00 KB

- 2021-05-20 发布

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

1

文化传承与创新

一、【课标解读】——细化课标 预测高考

1. 掌握民族节日和文化遗产;

2. 区分民族文化与世界文化;

3. 理解尊重文化多样性与文化交流;

4. 了解传统文化的特点和影响;

5. 掌握对待传统文化的正确态度;

6. 掌握文化继承与发展的关系;

7. 理解影响文化发展的因素;

8. 说明社会实践是文化创作和发展的重要根源,

9. 阐述推陈出新、革故鼎新是文化创新的重要途径。

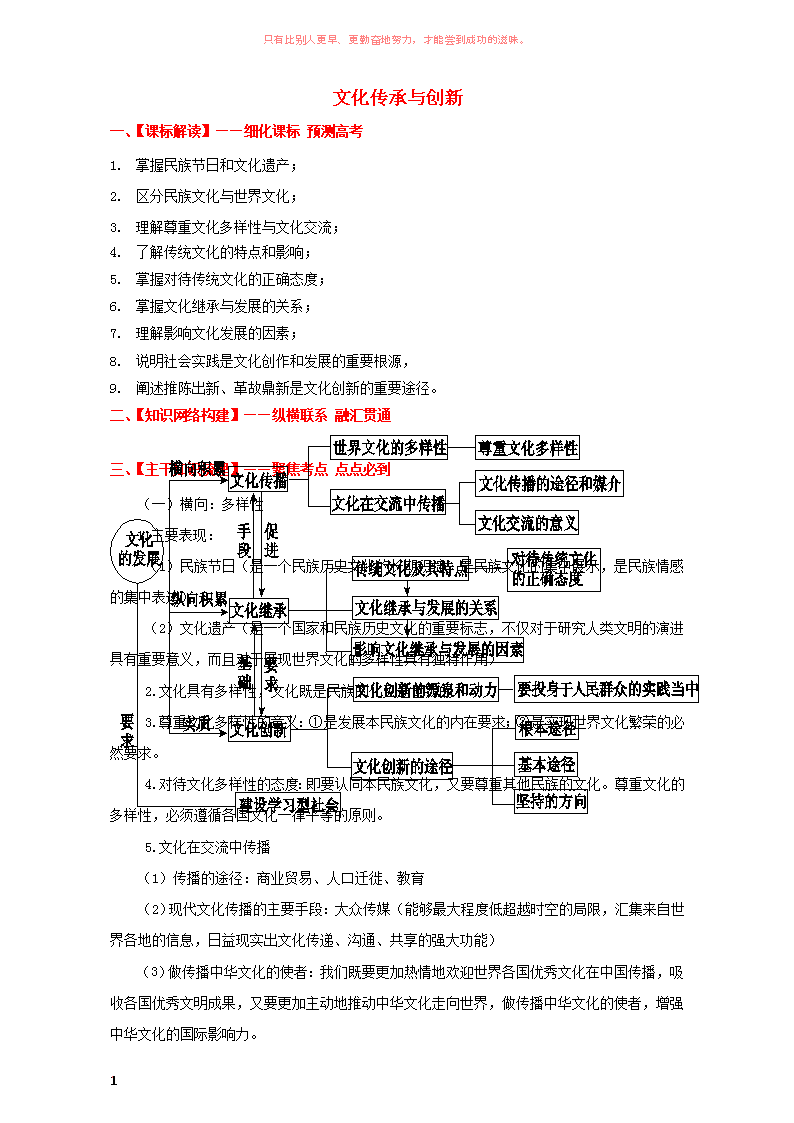

二、【知识网络构建】——纵横联系 融汇贯通

三、【主干知识梳理】——聚焦考点 点点必到

(一)横向:多样性

1.主要表现:

(1)民族节日(是一个民族历史文化的长期积淀,是民族文化的集中展示,是民族情感

的集中表达)

(2)文化遗产(是一个国家和民族历史文化的重要标志,不仅对于研究人类文明的演进

具有重要意义,而且对于展现世界文化的多样性具有独特作用)

2.文化具有多样性,文化既是民族的,又是世界的

3.尊重文化多样性的意义:①是发展本民族文化的内在要求;②是实现世界文化繁荣的必

然要求。

4.对待文化多样性的态度:即要认同本民族文化,又要尊重其他民族的文化。尊重文化的

多样性,必须遵循各国文化一律平等的原则。

5.文化在交流中传播

(1)传播的途径:商业贸易、人口迁徙、教育

(2)现代文化传播的主要手段:大众传媒(能够最大程度低超越时空的局限,汇集来自世

界各地的信息,日益现实出文化传递、沟通、共享的强大功能)

(3)做传播中华文化的使者:我们既要更加热情地欢迎世界各国优秀文化在中国传播,吸

收各国优秀文明成果,又要更加主动地推动中华文化走向世界,做传播中华文化的使者,增强

中华文化的国际影响力。

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

2

(二)纵向:继承性

1.传统文化

(1)含义:是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的、具有相对稳定性的文化。

(2)继承性的表现:传统习俗;传统建筑(凝固的艺术,展现中国传统文化的重要标志);

传统艺术(是中华民族灿烂文化的重要组成部分);传统思想。

(3)特点:相对稳定性、鲜明的民族性。

(4)传统文化的作用:传统文化如果能顺应社会生活的变迁,不断满足人民日益增长的精

神需求,就能对社会与人的发展起积极作用;反之,如果一成不变,传统文化也会起阻碍社会

进步,妨碍人的发展的消极作用。

(5)对待传统文化的态度:“取其精华、去其糟粕”,批判继承,古为今用。对于传统文

化中符合社会发展要求的,积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社

会发展要求的,落后的,腐朽的东西,必须移风易俗,自觉加以抵制或剔除。

2.继承与发展的关系:继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求;继承与发展是同

一个过程的两个方面。

3.影响文化发展的重要因素:(1)生产力与生产关系的矛盾运动; (2)科学技术的进

步;(3)思想运动往往催生社会变革,促进文化发展;(4)教育(人类特有的传承文化的能

动性活动,具有选择,传递,创造文化的特定功能,在人的教化与培育上始终扮演着重要的角

色。)

(三)文化创新

1.社会实践是文化创新的源泉和动力

2.文化创新的作用:文化创新可以推动社会实践的发展;文化创新能够促进民族文化的繁

荣

3.文化创造的主体:人民群众

4.文化创新的途径

(1)根本途径:立足于社会实践,是文化创作的基本要求,也是文化创新的根本途径

(2)继承传统,推陈出新。(文化创新必须批判地继承传统文化,“取其精华、去其糟粕”,

“推陈出新、革故鼎新”。一方面,我们不能离开传统文化,空谈文化创新。另一方面,体现时

代精神,是文化创新的重要追求。)

(3)面向世界,博采众长:①不同民族文化之间交流、借鉴与融合;②以世界优秀文化为

营养,充分吸收外国文化的有益成果。有海纳百川的胸怀、熔铸百家的气魄、科学分析的态度;

③要以我为主、为我所用。

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

3

(4)坚持正确方向,克服错误倾向,反对“守旧主义”“封闭主义”“历史虚无主义”

和“民族虚无主义”。

四、【重点问题直击】——点石成金 寻求突破

1、如何尊重文化的多样性?

(1)尊重文化的多样性正确态度既要认同本民族文化,又要尊重其他民族文化。

(2)遵循各国文化一律平等的原则。

2、如何正确对待传统文化?

对待传统文化的正确态度:“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。对于传统文化

中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬。对于传统文化中不符合社会

发展要求的、落后的、腐朽的东西,必须“移风易俗”,自觉地加以改造或剔除。

3、如何进行文化创新?

(1)根本途径是要立足于实践。这也是文化创新的基本要求。

(2)着眼于传统文化的继承。推陈出新,革故鼎新。

(3)要面向世界,博采众长。促进不同民族文化的交流、借鉴与融合,坚持以我为主、为我

所用的原则。

(4)要反对 “守旧主义”和“封闭主义”;反对“民族虚无主义”和“历史虚无主义”。坚

持文化创新的正确方向。

(5)要虚心向人民群众学习,从人民群众的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,刻苦钻

研,锐意创新,才能创造出无愧于时代和人民的文化作品。

五、【模拟仿真训练】—— 一试身手 扬帆高考

1.(2016 届江西新余四中高三上学期第六次周测)内地很多地方政府提出要大力开发当地的文

化遗产,对此,有学者表示,“开发”是个野蛮的词,世界上其他国家和地区,没有一个对自己

的文化遗产使用 “开发”一词,联合国用的是“利用”,我国香港和台湾地区用的是“活化”。

“开发”与“活化”文化遗产的区别在于( )

①“开发”偏重于经济效益,“活化”重视文化的传承

②“开发”看到了文化与经济的融合,“活化”割裂了二者的联系

③“开发”是虚无的,“活化”是复古的

④“开发”可能破坏文化遗产,“活化”有助于在继承中发展

A.①④ B.①② C.②③ D.③④

【答案】A

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

4

【考点定位】保护文化遗产

2.(2016 届安徽省宿城中学高三上学期第四次月考)2015 年 10 月 20 日,国家主席习近平出席

英国女王伊丽莎白二世在白金汉宫举行的欢迎晚宴并致辞。习主席表示,中国和英国是东西方

两大文明的杰出代表,两国虽然相距遥远,但一直相互影响。中英文明交流互鉴不仅丰富了各

自文明成果、促进了社会进步,也为人类社会发展作出了卓越贡献。这表明( )

①文化的差异影响人们的交往方式

②文化多样性是人类文明进步的重要动力

③文化既是民族的、也是世界的

④文化与经济相互交融,推动着经济发展

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

【答案】C

【解析】题肢①说法正确,但是上述材料没有体现文化对人的影响,故排除;根据材料“中英

文明交流互鉴不仅丰富了各自文明成果、促进了社会进步,也为人类社会发展作出了卓越贡献”

可以判断题肢②③正确。上述材料没有体现文化与经济的关系,故排除。故本题答案选 C。

【考点定位】文化是民族的,也是世界的;尊重文化的多样性

3.(2016 届山东滕州一中高三上学期第四次期末)2015 年 10 月 19 日至 20 日,中英表演艺术

产业与教育论坛在上海举行。中英论坛作为中英文化交流年活动的一部分,增进了中英两国表

演艺术与教育领域的协同效应。举办中英文化年活动( )

①是推动中华文化走向世界、增强中华文化国际影响力的需要

②有利于我国吸收其他国家的一切文化成果,为我所用

③是提高我国的对外开放水平、扩大对外开放领域的前提条件

④有利于促进两国人民相互了解,推动东西方文化共同发展

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

【答案】C

【解析】题肢②说法错误,因为在文化交流中,必须以世界优秀文化成果为营养,充分吸收外

国文化的有益成果,故排除;题肢③说法错误,因为中英文化交流是提高开放水平、扩大开放

领域的非必要条件,不是前提条件,故③夸大了中英文化交流的作用,故排除。故本题答案选

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

5

C。

【考点定位】推动文化交流的原因和意义

4.(2016 届百校联盟高三上学期 1 月监测)许多人大代表和政协委员建议,中国商品遍及全球

市场,要让中国商品成为传播中国文化的良好载体,应在一些出口的商品中体现中国文化创意。

这反映了( )

①文化反作用于经济,给予经济以重大影响

②精神产品离不开物质载体

③借助经济活动,使中华文化成为世界文化的主流

④商贸活动是文化交流的重要途径

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

【答案】D

【解析】根据材料“中国商品遍及全球市场,要让中国商品成为传播中国文化的良好载体”可

以判断题肢②正确;同时这也能够说明商业贸易是文化传播的重要途径,故题肢④正确;题肢

①说法与题意不符,故排除;题肢③说法错误,因为不能说使中华文化成为世界文化的主流,

故排除。故本题答案选 D。

【考点定位】文化的特点、文化传播的途径

5.(2016 届福建师大附中高三上学期期中)中国女药学家屠呦呦荣获 2015 年“诺贝尔生理学

或医学奖”。屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素

和双氢青蒿素。这种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命。

青蒿素的发现和应用说明了( )

①中医药学是传统文化的重要标志

②人们在社会生活中获得和使用文化

③中医药学是尚未充分开发的宝库

④中医药学是民族文化的集中展示

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

【答案】B

【考点定位】传统文化的作用

6.(2016 届山东德州市高三上学期 1 月月考)“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。腊八粥你

喝几天,哩哩啦啦二十三。二十三,糖瓜粘……三十晚上熬一宿”。这首儿歌描述的年俗活动经

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

6

过千年传承早已成为烙在华夏儿女身上的中国印,系在炎黄子孙心头的中国结。以上材料说明

( )

①传统习俗记载了中华文化发展的历史轨迹和丰富成果

②传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带

③传统习俗是中华文明传承和进步的重要动力

④传统文化的血脉中涌动着强烈的民族认同感和归属感

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

【答案】C

【解析】

试题分析:文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。汉字为书写中华文

化,传承中华文明,发挥了巨大的作用,今天为中华各族人民所通用,是中华文明的重要标志,

记载了文化发展的轨迹,①错误,排除。对传统文化的作用应辩证地看待,笼统地说传统习俗

是中华文明进步的重要动力是错误的,③排除;②④是对传统习俗和传统文化的正确理解,适

合题意;故本题答案选 C。

考点:传统文化的特点

7.(2016 届山东德州跃华学校高三上学期 12 月月考)相声是我国的传统艺术形式,近些年来

的发展遇到了一些困难。今年两会期间,有代表提议在高等院校设立曲艺学科专业以推广文化

传统教育。这是因为( )

A.教育是文化创新的根本途径

B.教育具有文化传承的特定功能

C.传统文化具有多样性和稳定性

D.传统文化发展要满足人们的需求

【答案】B

考点:影响文化发展的因素

8.(2016 届山东德州市高三上学期期末)教育部决定从 2015 年 9 月起,小学一年级《语文》

的古典诗词由原来的 6 到 8 篇增加到 22 篇,整个小学阶段不少于 100 篇。把经典古诗词作为中

小学生入学教育的重要内容,让小学生感悟古典诗词之美,这主要是因为( )

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

7

①教育具有选择、传递文化的特定功能,在文化传承中发挥着重要作用

②创新文化传播形式,有利于更好地实现文化传承和教育结合

③古典诗词是展现中国传统文化的重要标志

④传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带

A.①② B.②③ C.②④ D.①④

【答案】D

【解析】

试题分析:本题考查把经典古诗词作为中小学生入学教育的重要内容的原因。教育具有选择、

传递文化的特定功能,在文化传承中发挥着重要作用。经典古诗词属于传统文化的范畴,传统

文化是维系民族生存和发展的精神纽带,①④适合题意;②材料没有体现,排除;传统建筑是

展现中国传统文化的重要标志,③是错误的;故本题答案选 D。

考点:教育的功能、传统文化的特征

9.(2016 届四川眉山等四市高三上学期第一次诊断)“中国梦·梦系列”公益广告从天津泥人

张彩色泥塑、杨柳青年画、河北蔚县剪纸等传统文化中获取创作灵感和素材,以“中国精神、

中国形象、中国文化、中国表达”为主题,赋予了“中国梦”更强的生命力和吸引力。由此可

见,文化创作需要( )

①薪火相传,推陈出新

②和而不同,海纳百川

③博采众长,古为今用

④维持传统,独树一帜

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【答案】A

【解析】

试题分析:“中国梦·梦系列”公益广告从天津泥人张彩色泥塑、杨柳青年画、河北蔚县剪纸等

传统文化中获取创作灵感和素材,说明文化创新是继承传统,推陈出新的过程,应在传统文化

中汲取营养,做到古为今用,我们不能离开传统文化空谈文化创新,故①③正确;②④不附合

题意。本题答案选 A。

考点:本题考查了继承与创新的关系。

10.(2016 届安徽省宿城中学高三上学期第四次月考)根据网络小说改编的电视剧《琅琊榜》

受到众多观众的热捧,其精良细腻的制作, 鲜活明亮的人物形象,跌宕起伏的故事情节和平

冤昭雪,匡扶正义的主旋律故事赢得众口称赞。《琅琊榜》以独特的水墨素描之法、力图展现磅

礴大气而又不失诗意的精美画面,剧中的景致、服饰、礼仪,皆成为流动和行走在电视屏幕上

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

8

的中国传统文化符号,尽现中国传统文化之美。这表明( )

①大众传媒是推动文化创新的主要因素

②文化融合需要博采众长、推陈出新

③文化只有在继承的基础上才能发展

④文化创新需要与时俱进、丰富内涵

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

【答案】D

【解析】选项 A 说法错误,因为大众传媒是当今文化传播的重要手段,更何况材料没有体现大

众传媒对文化创新的作用,故排除;材料强调的是文化创新,而没有涉及文化融合,故排除题

肢②;根据材料“成为流动和行走在电视屏幕上的中国传统文化符号,尽现中国传统文化之美”

可以判断题肢③④正确。故本题答案选 D。

【考点定位】文化创新

11.(2016 届山东临沂市重点中学高三上学期第四次调研)《楚辞》有“朕幼清以廉洁兮”之语,

东汉王逸有“不受曰廉,不污曰洁”之释,《现代汉语词典》把廉洁解释为“不损公肥私;不贪

污”,当代共产党人正践行“为民务实清廉”的新要求。这表明廉洁文化( )

①是中华传统文化的集中体现 ②具有相对稳定性和继承性

③对政治经济的发展有反作用 ④具有社会历史性和生命力

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【答案】D

考点:传统文化的特点

12.(2016 届湖南株洲二中高三上学期第四次月考)有人说:“故乡的歌是一支清远的笛,总

在有月亮的晚上响起。故乡的面容却是一种模糊的惆怅,仿佛雾里的挥手别离。别离后,乡愁

是一颗没有年轮的树,永不老去。”通过乡愁,我们可以感悟到( )

①积淀在民族心灵深处的情愫是一个民族共有的精神家园

②留存于民族心理中的传统文化具有历久弥新、生生不息的品质

③一定精神文化的感受总要通过一定的意象和载体来表达

④现代多元文化的碰撞呼唤传统文化的回归与导航

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

9

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】B

【解析】根据上述材料中的语句可知,通过乡愁,我们可以感悟到积淀在民族心灵深处的情愫

是一个民族共有的精神家园。这也能够说明文化离不开物质,精神活动离不开物质活动,精神

产品离不开物质载体,故题肢①③正确;题肢②与题意不符合,故排除;题肢④说法错误,不

是回归,因该是继承和发展,故排除。故本题答案选 B。

【考点定位】传统文化的作用、文化的特点

13.(2016 届重庆市万州中学高三上学期 11 月月考)电影《捉妖记》根据中国神话故事改编,

构建了一个人与妖共存的奇幻世界,将水墨山水中国风元素和妖的形象创新结合。结合最新的

国际特效技术,给观众带来了一道文化大餐。《捉妖记》获得高票房的原因在于 ( )

①重视中西文化的交流、借鉴和融合

②在历史与现实的交汇点上积极创新

③能够保障人民群众的基本文化权益

④科学技术是文化传播的重要途径

A.①② B.①④ C.③④ D.②③

【答案】A

【考点定位】文化创新

14.(2016 届湖北宜昌一中龙泉中学高三上学期期中)内地很多地方政府提出要大力开发当地

的文化遗产,对此,有学者表示,“开发”是个野蛮的词,世界上其他国家和地区,没有一个对

自己的文化遗产使用 “开发”一词,联合国用的是“利用”,我国香港和台湾地区用的是“活

化”。“开发”与“活化”文化遗产的区别在于( )

①“开发”偏重于经济效益,“活化”重视文化的传承

②“开发”看到了文化与经济的融合,“活化”割裂了二者的联系

③“开发”是虚无的,“活化”是复古的

④“开发”可能破坏文化遗产,“活化”有助于在继承中发展

A.①④ B.①② C.②③ D.③④

【答案】A

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

10

【解析】“发开”侧重于发展旅游业等文化产业,侧重于经济效益,可能会破坏文化遗产;而“活

化”侧重于对文化遗产的传承和保护,“活化”有助于在继承中发展,故①④符合题意。“活化”

只看到了文化与经济的融合,而“活化”并没有割裂文化与经济的关系,又看到了文化的继承

与发展,故②③错误。

【考点定位】文化在继承中发展

15.(2016 届河北南宫一中高三上学期 11 月测试)某市为了弘扬孝道,制作了一批街头公益广

告,其中有“二十四孝”故事之一“埋儿奉母”,讲的是汉代人郭正为节省粮食供奉母亲,决定

埋掉儿子。很多网友大呼接受不了。对此理解正确的是( )

①新时代的孝文化应该摒弃传统孝道而从头开始

②不符合社会发展要求的传统孝道是时代的包袱

③对传统文化批判性继承是文化创新的重要根基

④繁荣我国文化的关键是要继承我国的传统文化

A.①③ B. ②③ C. ①④ D.②④

【答案】 B

【解析】

试题分析:题肢①说法错误,对待传统文化的正确态度应该是“取其精华,去其糟粕,批判继

承,古为今用”,而不是摒弃,故排除;题肢④说法错误,因为繁荣我国文化的关键是激发全民

族的文化创造活力,故排除;题肢②③说法正确且符合题意,故本题答案选 B。

考点:正确对待传统文化

16.(2016 届山东济南一中等 19 校协作体高三第二次联考)联合国教科文组织在 2015 年 10 月

9 日宣布,《南京大屠杀档案》正式列入《世界记忆名录,成为世界记忆性文化遗产。这次申遗

成功( )

①有利于人们增强历史记忆,振奋民族精神

②能够使人类面向未来、珍惜和平、永不战争

③引起日本右翼分子不满,导致中日关系紧张

④有利于人类反思历史教训,防止历史悲剧重演

A.①④ B.②③ C.①② D.③④

【答案】A

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

11

【考点定位】文化遗产

17.(2016 届河北师大附中东校高三第一次段考)下图为北京申办 2022 年冬奥会标志。该标

志以汉字书法“冬”字为主体,将滑道、冰雪运动形态与书法巧妙结合起来,冬字下方两点又

顺势融入 2022,生动自然。北京冬奥会标志中汉字书法之美的呈现印证了( )

A.文化的发展离不开文化的传播

B.文化创新的根本途径是体现时代精神

C.文化的发展离不开文化的继承

D.文化创新要面向世界博采众长

【答案】C

【解析】传统文化是文化创新的根基,我们进行文化创新一定要从传统文化中汲取营养,材料

中北京冬奥会标志中汉字书法之美就是在文化继承的基础上进行文化出息的表现,选 C。A 表述

正确但与题意无关;B 说法错误,文化创新的根本途径是立足实践;D 强调了对待外来文化的态

度,不选。

【考点定位】文化继承与文化发展的关系

18.(2016 届山东济南一中等 19 校协作体高三第二次联考)2015 年是中英文化交流年。“MINI &

Esquire 原创英伦文化巡展”在我国多地举行,极具创意和经典的英式风情与我国多元化的地

域文化进行过精彩碰撞,让更多的国人了解大不列颠的先锋艺术形态和经典文化风貌。正确对

待多元文化的碰撞与交融应该( )

①坚持各民族文化一律平等原则

②讲好中国故事,杜绝外来文化

③不同文化相互借鉴,求同存异

④互相交流,不同民族文化趋同

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

12

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

【答案】A

【解析】应该坚持各民族文化一律平等的原则,尊重文化的多样性,学习、借鉴其他民族文化

有益成果,故题肢①③正确。题肢②说法错误,因为“杜绝外来文化”不是正确对待文化交流

的态度,故排除。题肢④说法错误,应为“不同民族文化融合”而非“趋同”,故排除。故本题

答案选 A。

【考点】尊重文化多样性的意义、文化交流、借鉴与融合的关系

19. 阅读材料,回答问题。

材料一:随着网络的发展,网络课程日益受人欢迎。网络课程是通过网络来表现一门学科

的教学内容和实施的教学活动的总和,是信息时代条件下课程的新型表现形式。近年来,在哈

佛公开课、网易公开课之后,一种新的模式--慕课开始出现。慕课(MOOC,即 Massive Open Online

Course),指大规模的网络开放课程,具有大规模、开放、在线、互动的特点,被誉为“印刷术

发明以来教育最大的革新”。慕课课程覆盖自然科学、社会科学等多个领域,一门课程可以同时

容纳数万人学习,学习者不分国籍,可 24 小时自主选择学习时间,还可以通过讨论等方式交流

学习经验。随着网络课程的发展,也将会不断推进文化的传承与创新。

材料二:“海上丝绸之路”是中国古代与外国贸易和文化交往的重要通道,当代再建“海上

丝路”无疑将被赋予新的内涵和历史意义。当前,亚太和世界格局正处于深度演变与调整之中,

全球经济复苏一波三折,面对错综复杂的局面,中国提出建设新的“海上丝绸之路”符合求和

平、谋发展、促合作、图共赢的时代潮流。中国同东盟携手合作,打造新“海上丝绸之路”,不

仅将为双方发展提供广阔空间和不竭商机,也将为世界繁荣稳定作出更大贡献。

(1)请结合材料一分析网络课程在文化传承与创新中的作用?(8 分)

(2)结合材料二,请从文化生活角度,谈谈“海上丝绸之路”的重建对促进中外文化交流

与发展的作用。(12 分)

【答案】

(1)①教育是文化传播的重要途径。人们通过学习各种不同的网络文化课程,有利于促进文化

交流,获得各种有益的文化知识。

②教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的

教化与培育上始终扮演着重要的角色。通过网络课程的学习,能传递和创造文化,实现对人的

教化与培育。

③大众传媒是现代文化传播的重要手段。网络课程依托网络等现代信息技术,最大程度的超越

时空的局限,汇集来自世界各地的课程信息,有力的推动文化的传递、沟通、共享。

④科技是推动文化发展的重要因素,当代信息技术的运用,改变了收集、选择、传递、储存文

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

13

化资源的手段。网络课程具有大规模、在线、互动的特点,极大的促进了文化的传播与发展。

⑤文化创新需要面向世界、博采众长。网络课程使学习者有机会吸收来自世界各地的优秀文化

知识,有利于实现文化创新。(每点 2 分,答出其中 4 个角度可得满分 8 分)

(2)(12 分)

①经济政治决定文化,经济政治上的交流合作必然带来文化交流的发展。(2 分)“海上丝绸之

路”的重建为中外文化交流提供了物质基础。(1 分)

②商业贸易、人口迁徙是文化交流的重要途径,(2 分)“海上丝绸之路”的重建促进了中外商

业贸易的发展,商船的行进和人员的往来也促进了文化交流(1 分);

③“海上丝绸之路”将中国的商品、技术传入国外,提升了中华文化的影响力,有利于中国学

习和吸收世界各国的优秀文明成果,促进中华文化的发展(3 分);

④“海上丝绸之路”推进了中外商品、技术的交流与借鉴,促进了中外文化在交流中发展(3

分)。

考点:本题考查教育在文化传承与创新中的作用。

(2)本题要求从文化生活角度,谈谈“海上丝绸之路”的重建对促进中外文化交流与发展的

作用。本题为意义类主观试题,要求用文化生活的相关知识回答考查文化交流的意义,旨在考

查考生调动和运用知识的能力。作答时注意本题的答题范围为文化生活角度,落脚地点是促进

中外文化交流与发展的作用,可以从以下角度进行组织答案,经济政治决定文化,经济政治上

的交流合作必然带来文化交流的发展,商业贸易、人口迁徙是文化交流的重要途径,有利于中

国学习和吸收世界各国的优秀文明成果,促进了中外文化在交流中发展,并结合材料信息进行

阐述。

20. 阅读材料,回答问题。

材料一:在我国,有很多具有丰富情感色彩和文化内涵的传统节日,对于如何存续和弘扬

这些传统文化,同学们收集到如下两种观点。

观点一:存续和弘扬传统文化,要注重创新过节的形式,努力营造让年轻一代接触、了解和领

悟传统文化之美的优良环境,以此来唤醒他们对传统文化的自觉认同。

观点二:在全球文化交流日益频繁的背景下,中华传统文化也必然要在与异域文化的交流融合

中实现存续和弘扬。在交流融合的过程中要体现包容性,主动吸取它们的积极成分,但我们也

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

14

绝对不能失掉民族固有之文化血脉,丧失自己的主体性。

材料二:伟大的抗日战争以惊天地、泣鬼神的业绩彪炳史册,而为这一英雄史诗作伴奏的

是一大批抗战歌曲。“九一八”事变后,音乐家聂耳亲自到了义勇军队伍,亲身感受到他们用血

肉筑长城的精神和勇气,创作出了《义勇军进行曲》。《义勇军进行曲》表现了中华民族勇往直

前、不屈不挠的战斗精神,激励着亿万同胞团结一致,为挽救祖国的危亡而斗争。《义勇军进行

曲》不仅有深刻的思想性,而且具有很高的艺术性,一经问世就传唱不衰并远播海外。20 世纪

40 年代,美国黑人歌唱家保罗·罗伯逊演唱《义勇军进行曲》后蜚声世界,美国、英国、法国、

印度及南洋各国的广播电台经常播放这首歌,后来美国又把它与美国的《美丽的美利坚》、法国

的《马赛曲》等定为同盟国胜利之日预定的音乐节目广播歌曲。

(1)结合材料一,运用《文化生活》知识,请你说一说上述两种观点的正确性。(12 分)

(2)结合材料二,运用文化创新的有关知识,说明文艺工作者应如何进行文艺创作。(12

分)

(3)某校要组织一次抗战歌曲进校园活动,请你为如何开展本次活动提出两点合理建议。

(4 分)

【答案】

(1)观点一的正确性:

①推动文化创新,是繁荣文化的必由之路,而文化形式的创新是文化创新的重要内容之一,所

以要注重创新过节的形式。(3 分)

②文化对人的影响来自于特定的文化环境和文化活动。所以要努力营造让年轻一代接触、了解

和领悟传统文化之美的优良环境。(3 分)

观点二的正确性:

①在社会实践的基础上,不同民族文化之间的交流、借鉴与融合,是文化创新必然要经历的过

程。实现文化创新,需要博采众长。(3 分)

②在文化交流融合的过程中,必须以世界优秀文化为营养,充分吸收外国文化的有益成果。(3

分)

③在学习和借鉴其他民族优秀文化成果时,要坚持以我为主、为我所用,反对民族虚无主义。

(3 分)(答对其中二点给满分)

(2)①社会实践是文化创新的源泉和动力。文艺创作要立足于发展中国特色社会主义的实践。

(4 分)

②人民群众是文化创造的主体。文艺创作要着眼于人民群众不断增长的精神文化需求,发挥人

民群众的主体作用。(4 分)

③文艺创作要发扬中华民族优秀文化传统,汲取世界各民族文化的长处,在内容和形式上积极

只有比别人更早、更勤奋地努力,才能尝到成功的滋味。

15

创新,努力铸造中华文化的新辉煌。(4 分)

(3)组织抗战歌曲歌咏比赛;(2 分)利用校园广播时间播放抗战歌曲等。(2 分)(其他答案言

之成理可酌情给分)

【解析】

试题分析:

(2)本问要求结合材料,运用文化创新的有关知识,说明文艺工作者应如何进行文艺创作,属

于措施类的解答题。考生在分析说明时,首先要注意本题的知识限定为“文化创新的有关知识”;

然后根据材料“音乐家聂耳亲自到了义勇军队伍,亲身感受到他们用血肉筑长城的精神和勇气,

创作出了《义勇军进行曲》”课可以从社会实践是文化创新的源泉和根本途径的角度进行分析说

明,这一点也可以从人民群众是文化创新的主体的角度进行分析说明。根据材料“《义勇军进行

曲》不仅有深刻的思想性,而且具有很高的艺术性,一经问世就传唱不衰并远播海外”可以从

文化创新要继承传统推陈出新的基本途径角度分析说明。

(3)本题比较开放,创设了某校要组织一次抗战歌曲进校园活动的情境,要求考生为如何开展

本次活动提出两点合理建议,属于措施建议类解答题。考生可以结合生活实践,围绕主题,开

放作答。

考点:文化创新的途径、文化创新的主体、文化创新的重要性,文化对人影响的来源,不同民

族文化之间的交流、借鉴与融合。

相关文档

- 高考政治一轮复习第7单元发展社会2021-05-20 00:53:355页

- 2020届一轮复习人教A版高考政治重2021-05-20 00:49:347页

- 2020版高考政治大二轮培优通用版题2021-05-20 00:49:256页

- 2020届高考政治二轮复习时事热点专2021-05-20 00:43:4711页

- 2020届一轮复习人教A版高考政治新2021-05-20 00:28:2927页

- 高考政治一轮复习第54练文化塑造人2021-05-20 00:16:083页

- 2019届高考政治一轮复习人教版选修2021-05-20 00:14:099页

- 2019届高考政治新增分二轮通用版专2021-05-20 00:13:2720页

- 高考政治时政热点总理亚欧行:8天4国2021-05-20 00:08:227页

- 2019届高考政治一轮复习人教版必修2021-05-20 00:00:255页