- 2.07 MB

- 2021-05-12 发布

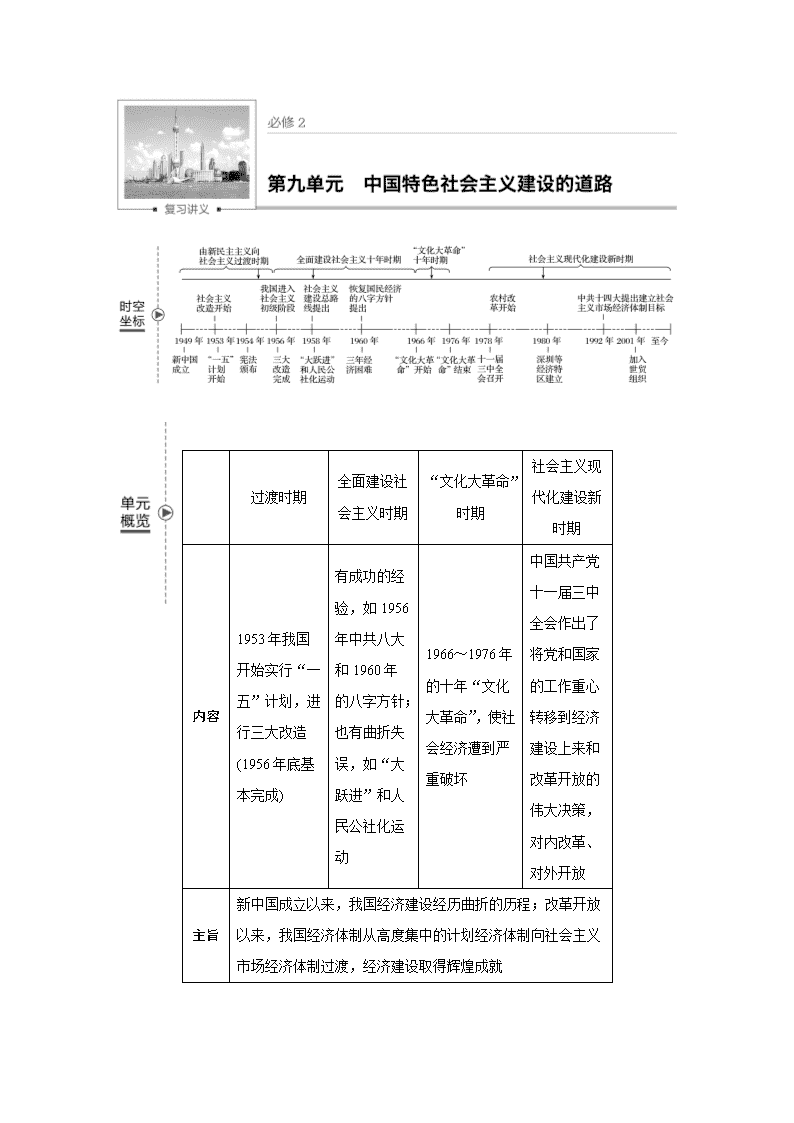

过渡时期

全面建设社会主义时期

“文化大革命”时期

社会主义现代化建设新时期

内容

1953年我国开始实行“一五”计划,进行三大改造(1956年底基本完成)

有成功的经验,如1956年中共八大和1960年的八字方针;也有曲折失误,如“大跃进”和人民公社化运动

1966~1976年的十年“文化大革命”,使社会经济遭到严重破坏

中国共产党十一届三中全会作出了将党和国家的工作重心转移到经济建设上来和改革开放的伟大决策,对内改革、对外开放

主旨

新中国成立以来,我国经济建设经历曲折的历程;改革开放以来,我国经济体制从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡,经济建设取得辉煌成就

[考纲要求] 1.20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。2.十一届三中全会关于改革开放的决策。3.家庭联产承包责任制和国有企业改革。4.社会主义市场经济体制的建立。5.对外开放格局的初步形成。

第26讲 社会主义经济建设的发展和曲折

一、社会主义建设的起步

1.国民经济的恢复(1949~1952年)

(1)背景:由于帝国主义和国民政府长期的掠夺搜刮,加上多年战争破坏,国民经济全面崩溃。

(2)成果:1952年,工农业生产超过历史最高水平。

(3)意义:为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

2.第一个五年计划(1953~1957年)

(1)背景:新中国成立之初,我国是一个落后的农业国。

(2)内容:优先发展重工业,有步骤地对农业、手工业、资本主义工商业进行改造。

(3)成就:鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等先后建成投产。

(4)意义:开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

3.三大改造(1953~1956年底)

(1)内容

①农业:农民参加农业生产合作社。

②手工业:手工业者参加手工业生产合作社。

③资本主义工商业:对民族资本主义实行国家资本主义的和平赎买政策。

(2)实质:使生产资料私有制变为社会主义公有制。

(3)意义:标志着社会主义经济体系在中国基本建立起来,中国进入社会主义初级阶段。

[概念阐释] 过渡时期

过渡时期是指1949年新中国成立到1956年三大改造完成,社会主义制度建立。所谓“过渡”

是指新中国从新民主主义社会向社会主义社会的过渡。此时中国的社会性质是新民主主义社会而不是社会主义社会。

[归纳总结] “一五”计划优先发展重工业的原因

(1)从历史原因看,我国重工业基础差,底子薄。

(2)从现实需要看,我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。

(3)从苏联影响看,学习苏联社会主义工业化的经验——采取优先发展重工业的策略。

(4)从行业关系看,重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展。

二、社会主义建设道路探索的曲折历程

1.成功探索:中共八大。

(1)内容

①主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

②主要任务:集中力量把中国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

(2)意义:是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。

2.探索失误

(1)1958年社会主义建设总路线提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”。

(2)“大跃进”:急于求成和片面追求经济建设发展的高速度。

(3)人民公社化运动:建立以“一大二公”为特点的人民公社,违背经济发展的客观规律和超越了生产力发展水平。

(4)“文化大革命”的动乱由思想文化领域、政治领域扩展到经济领域。

3.政策调整

(1)1960年对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。

(2)1971年,周恩来主持中央日常工作。1973年出现国民经济的复苏。

(3)1975年邓小平提出全面整顿的思想,国民经济呈现迅速回升状态。

[特别提示] 对“八字方针”的认识

(1)含义:调整是指调整国民经济各部门的比例关系;巩固已经取得的经济建设成果;充实那些以工业品为原料的轻工业和手工业的生产,发展新兴产业;提高产品质量及劳动生产率。

(2)关系:调整是八字方针的核心,调整的目的是巩固、充实和提高。

[教材断点补遗] 统购统销

中华人民共和国初期的一项控制粮食资源的计划经济政策。1953年10月16日,中共中央发出了《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。所谓“计划收购”被简称为“统购”;“计划供应”被简称为“统销”。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食用油。这一政策取消了原有的农业产品自由市场,初期有稳定粮价和保障供应的作用,后来变得僵化,严重地阻碍农业经济的发展。20世纪80年代改革之后,该项政策被取消。

主题一 社会主义建设的起步

史料 党在过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内基本上实现国家的工业化……从1953年起,我们就要进入大规模经济建设了,准备以20年时间建成中国的工业化……但是首先重要并能带动轻工业和农业发展的是建设重工业;《论十大关系》实际上是思考开辟一条跟苏联有所不同的中国工业化道路的问题;八大进一步确定了社会主义建设的战略目标,即“尽可能迅速地实现国家工业化”……实现国家工业化是中国人民百年来梦寐以求的理想。

——摘编自《中国共产党历史》

解读 史料指出“一五”计划时期工业化的基本设想。阅读史料时最为关键的是快速把握史料主旨,要做到这一点,就要特别留意史料中的标点符号和关联词,如史料中的省略号和“但是”后面就是关键信息。划线信息表明当时中国借鉴苏联经验,优先发展重工业,但又与苏联片面发展重工业的做法不同。

史料运用

根据史料并结合所学知识,分析新中国成立初期工业化的基本设想与苏联的工业化道路有何不同?

答案 设想:借鉴苏联经验,优先发展重工业,尽快实现工业化。不同:不片面强调发展重工业,主张要处理好重工业、轻工业、农业之间的关系,走一条与苏联不同的中国社会主义工业化道路。

“一五”计划的特点和实质

(1)特点

①改造与建设并举(或变革生产关系与发展生产力并举)。

②工业化建设与提高人民生活水平并举。

③优先发展重工业,并强调处理好重工业、轻工业和农业之间的关系。

④渐进性和长期性。

⑤一体(主体:工业化)两翼(农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造),相辅相成。

(2)实质:既是我国有计划的经济建设和社会主义工业化的起步,又是国家对生产资料私有制进行社会主义改造的开始。

主题二 社会主义建设的曲折发展

史料一 “打开最近各地的报纸……革命的干劲洋溢在字里行间。农村中每天有近一亿人向自然大进军……城市中千百万厂矿企业的职工……①一而再、再而三地突破原订的计划指标。”

——1958年2月3日《人民日报》社论

史料二 ②“组织军事化、行动战斗化、生活集体化成为群众性的行动,进一步提高了五亿农民的共产主义觉悟;公共食堂、幼儿园、托儿所、缝衣组、理发室、公共浴堂、幸福院、农业中学、红专学校等等,把农民引向了更幸福的集体生活,进一步培养和锻炼着农民群众的集体主义理想。”

——1958年8月29日《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》

解读 史料一、二反映了20世纪50年代我国社会主义经济建设探索中的失误。解读史料时注意两则史料出处的时间信息,从时代背景去分析史料中的现象。①处信息体现了“大跃进”运动的特点——高指标。②处信息则反映了人民公社化的特点。

史料运用

史料一、二体现了我国在20世纪50年代进行社会主义经济建设中出现了哪些问题?

答案 史料一再现了“大跃进”运动的本质特点,即片面追求工农业生产的高速度和高指标,明显违背了经济发展的客观规律;史料二体现了人民公社化运动的特点,即扩大公有化、集体化的规模,实行军事化的管理形式,违背了生产力决定生产关系的基本原理。

“大跃进”和人民公社化运动的不同点及影响

(1)不同点

①“大跃进”运动片面扩大生产规模,追求生产的高速度、高指标、瞎指挥、浮夸风泛滥,违背了客观经济规律,属于生产力领域。

②人民公社化运动片面追求“一大二公”,盲目变革生产关系,违背了生产力决定生产关系的基本原理,超越了历史发展阶段,属于生产关系领域。

(2)影响:“大跃进”运动导致国民经济比例严重失调,生态环境遭到严重破坏;人民公社化运动严重挫伤了人民群众生产的积极性。二者是造成1959~1961年严重经济困难的主要原因。

全国卷5年考题统计

2012年

(新课标全国卷)T32,新中国的计划经济建设(1958年)

2013年

——

2014年

(卷Ⅰ)T31,“一五”计划、计划经济体制

(卷Ⅱ)T31,计划经济体制

2015年

(卷Ⅰ)T31,“一五”计划(工业化)

(卷Ⅱ)T31,新中国初期经济发展战略

2016年

(甲卷)T31,“一五”计划(工业化)

例题 (2016·全国甲卷·31)“一五”计划期间,我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制。这表明我国( )

A.致力于奠定工业化基础

B.国民经济结构臻于平衡

C.大力压缩基本建设投资规模

D.城市化的进程趋于缓慢

[思路点拨]

定位知识

20世纪50~70年代探索社会主义建设道路的实践——“一五”计划(工业化)

解读题干

信息:住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制

主旨:国家集中力量发展工业等生产性建设事业

辨析选项

由材料信息“‘一五’计划”“住宅建设……比重不断减少”“其他非生产性建设投资……受到抑制”等可推断出,当时我国的工作重心在重工业建设上,A项符合题意。B、C、D三项从材料中无法得出,排除。

答案 A

1.(2014·新课标全国卷Ⅱ,31)1953年10月,中共中央决定在全国范围内实行粮食的统购统销,在农村向余粮户实行粮食计划收购的政策,由国家严格控制粮食市场。粮食的统购统销( )

A.加快了我国农村经济的恢复和发展

B.有力地促进了各地农村的政权建设

C.将农民经济生活纳入国家计划体制

D.为国家工业化建设提供劳动力资源

答案 C

解析 “全国范围内实行粮食的统购统销……由国家严格控制粮食市场”,对于A项“农村经济的恢复和发展”、B项“农村的政权建设”、D项“为国家工业化建设提供劳动力资源”不会起到促进作用。粮食的统购统销本身就是国家建立高度集中的计划经济体制的体现,据此判断C项正确。

2.(2014·新课标全国卷Ⅰ,31)“一五”计划期间,我国实行粮食计划供应制度,各地根据国家粮食计划供应的相关规定,以户籍为依据确定粮食供应的对象与数量。这一制度的实行( )

A.有利于资本主义工商业改造

B.保障了工业化战略实施

C.缓解了灾害造成的粮食短缺

D.加速了国民经济的恢复

答案 B

解析 解答本题的关键是准确理解材料并从中获取有效信息。题干材料反映了“一五”计划期间的粮食计划供应问题。粮食供应不涉及资本主义工商业改造,排除A项;“一五”计划期间没有发生大规模自然灾害,排除C项;国民经济恢复在1952年底已基本完成,排除D项。

3.(2012·新课标全国卷,32)1958年,美国一份评估中国“二五”计划的文件认为,中国虽然面临着农业生产投入不足与人口快速增长的压力,但由于中苏关系良好而可以获得苏联援助,同时减少粮食出口,中国可以解决农业问题,工业也将保持高速发展。这一文件的判断( )

A.对中美关系的急剧变化估计不足

B.低估了苏联对华经济援助的作用

C.符合中苏两国关系的基本走向

D.与中国工农业发展状况不符

答案 D

解析 解答本题的关键是了解中国“二五”计划及当时中国的经济发展情况。中国“二五”计划是从1958年到1962年,由于1958年“大跃进”和人民公社化运动的开展,严重挫伤了农民的生产积极性,导致国民经济出现混乱。1959~1961年,我国出现了新中国成立以来最严重的经济困难,故选D项。中美关系当时已经破裂并长期处于敌对状态,排除A项;中苏关系从20世纪50年代中后期开始出现严重裂痕,苏联取消对华经济援助,排除B、C两项。

4.(2015·福建文综,18)下图为中国1952~1960年工农业总产值变化图。对此分析符合史实的是( )

A.“过渡时期”农业总产值始终超过工业总产值

B.“三大改造”期间工业总产值均高于农业总产值

C.“一五”计划完成时工农业总产值都大幅提高

D.“大跃进”使工农业总产值增长呈现背离状态

答案 D

解析 “过渡时期”是指从1949年新中国成立到1956年底社会主义三大改造基本完成。图中曲线显示:在1956年初,工业总产值超过农业总产值,故A项错误;三大改造的时间是1953年到1956年底,前期农业总产值高,后期工业总产值高,故B项错误;“一五”计划完成是在1957年底,农业总产值降低,工业总产值大幅提升,故C项错误。1958年,以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动使工业总产值大幅提升,而农业发展受到严重破坏,出现背离状态,故D项正确。

5.(2016·天津文综,节选)阅读材料,回答问题。

材料三 解放后农民对于个体经济的积极性是不可避免的。党充分地了解了农民这种小私有者的特点,并提出不能忽视和粗暴地挫折农民这种个体经济的积极性。

但是,党中央从来认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路……就必须提倡“组织起来”,按照自愿和互利的原则,发展农民劳动互助的积极性。这种劳动互助……发展前途就是农业集体化或社会主义化。

——《中共中央关于农业生产互助合作的决议(草案)》(1951年12月)

(3)材料三中,农民的生产积极性表现在哪些方面?中共中央对此有何基本方针?

答案 (3)积极性:个体经济的积极性;劳动互助的积极性。

基本方针:保护农民个体经济;引导农民走互助合作道路。

解析 (3)根据材料中“个体经济的积极性”“劳动互助的积极性”回答第一小问。根据材料“不能忽视和粗暴地挫折农民这种个体经济的积极性”“发展农民劳动互助的积极性……发展前途就是农业集体化或社会主义化”回答第二小问。

课时作业

一、选择题

1.(2016·龙岩一模)1953年10月,全国粮食会议作出了在农村实行计划收购、在城市实行计划供应也即“统购统销”的决定。这一决定的实行( )

A.推动了建国初期土地改革的完成

B.保障了工业化的战略实施

C.缓解了自然灾害造成的粮食短缺

D.加速了国民经济恢复发展

答案 B

解析 建国初期的土改在1952年底完成,故A项错误;1953年提出“过渡时期总路线”主张“一化三改”,一化即社会主义工业化,据此1953~1957年开始实施“一五”计划,故B项正确;建国初期并未出现大的自然灾害,故C项错误;1952年国民经济已基本恢复,故D项错误。

2.1651年“王麻子”刀剪店创立,20世纪50年代“汪麻子”“旺麻子”“老王麻子”“真王麻子”等68家手工刀剪作坊统一使用“王麻子”商标,统一生产、统一管理、统一销售,为企业的快速发展奠定了基础。材料表明( )

A.国有经济的优势确立

B.计划经济体制的确立

C.生产组织形式的变化

D.政治运动波及到经济领域

答案 C

解析 20世纪50年代初,三大改造完成前,国有经济不处于优势地位,故A项错误;材料所述为生产组织方式,而非资源配置方式,不足以说明此时中国计划经济体制确立,故B项错误;据材料“68家手工刀剪作坊统一使用‘王麻子’商标,统一生产、统一管理、统一销售”可知手工业生产方式由作坊演进为手工业合作社,故C项正确;材料所述变革与政治运动无关,故D项错误。

3.(2016·大庆二模)下表是中国国民收入(1952~1956年)中各种经济成分的比重。统计资料所反映的1956年国家主体经济成分是( )

时间

国营经济

合作经济

公私合营经济

个体经济

资本主义经济

1952年

19.1%

1.5%

0.7%

71.8%

6.9%

1956年

32.2%

53.4%

7.3%

7.1%

接近于0

A.资本主义工商业

B.民族资本主义经济

C.新民主主义经济

D.社会主义公有制

答案 D

解析 从图表可知资本主义经济在1956年已经接近0,故A、B项错误;新民主主义经济是以社会主义性质的国营经济为领导的,由国营经济、合作经济、个体经济和私人资本主义经济等多种经济成分组成的过渡性经济,与问题“1956年国家主体经济成分”不符,故C项错误;从图表可知国营经济与合作经济所占比重最多,这两种经济都是社会主义公有制,故D项正确。

4.宣传画往往带有一定的导向性、鼓动性和激励性。对下面宣传画反映的历史事件解读正确的是( )

A.出现在“一五”计划进程中

B.奠定了新中国工业化的基础

C.激发了广大群众的建设热情

D.实现了赶超英国实力的愿望

答案 C

解析 宣传画中的文字“祖国工业飞跃发展吓得英国胆战心惊”表明追求高速度,是“大跃进”时期的宣传作品,不是出现在“一五”计划进程中,故A项错误;奠定了新中国工业化的基础是“一五”计划的完成,与宣传画反映的“大跃进”时期不符,故B项错误;宣传画的内容虽然有点夸大,但是能够激发广大人民群众建设社会主义的积极性,故C项正确;赶超英国实力的愿望没有实现,故D项错误。

5.这是一次被称为“强国序曲”的会议,法国《世界报》评论:“这次代表大会似乎将成为世界共产主义历史上,特别是中国历史上有意义的日子。”美国《基督教科学箴言报》说:“这个党正在缓慢地,但却是相当有把握地领导着,把农业的中国推向工业化。”这次会议是指( )

A.中共七大 B.中共八大

C.中共十四大 D.中共十五大

答案 B

解析 中共七大召开于1945年,材料提及“这个党正在缓慢地,但却是相当有把握地领导着”,表明中共已经掌握国家政权,故A项错误;中共八大召开于1956年,三大改造基本完成,提出要把中国从落后的农业国建设成为先进的工业国,与材料信息符合,故B项正确;中共十四大与十五大的目标是建立社会主义市场经济体制,与材料中“把农业的中国推向工业化”不符合,故C、D项错误。

6.(2016·衡阳三模)1958年6月12日,钱学森在《中国青年报》发表科普文章称:“土地所能供给人们的粮食产量碰顶了吗?科学的计算告诉人们:还远得很!……因为,农业生产的最终极限决定于每年单位面积上的太阳光能,如果把这个光能换算农产品,要比现在的产量高出很多。”之后,“粮食卫星”从亩产数千斤一下子窜升到了数万斤。钱学森的科普文章( )

A.直接导致了农业“浮夸风”

B.为“大跃进”提供科学依据

C.体现了科学家虚伪的一面

D.是当时社会政治风气的产物

答案 D

解析 高指标、浮夸风是由于经济建设过程中“左”倾错误发展所导致,钱学森的科普文章只是其一种表现,故A项错误;钱学森的科普文章明显存在“左”倾错误,并非科学依据,故B项错误;钱学森只是当时巨大的政治洪流中的一份子,是时代造就,而非科学家虚伪,故C项错误,根据材料“1958年6月”可知,当时中央领导片面追求经济发展的高速度,提出社会主义建设总路线,并轻率地发动了“大跃进”和人民公社化运动,故D项正确。

7.下列同一时期的四幅图表均体现了( )

图一 图二

图三 图四

A.经济建设指导思想失误

B.工作重心实现转移

C.经济现代化进程的加快

D.人民公社化的危害

答案 A

解析 分别看四幅图,图一体现主观主义盲目性,图二体现“大跃进”,图三体现人民公社共产风,图四体现浮夸风,以上这些现象盛行于1958年前后,都是经济建设中“左”倾思想的结果,故A项正确;经济重心的转移不能从图中看出,故B项错误;以上错误延缓了中国经济现代化的进程,故C项错误;图一和图二与人民公社化无关,故D项错误。

8.“一五”时期,在国民经济收入使用总额中,积累率(积累基金在国民收入使用总额中所占的比重)占24.2%。而1958年至1960年三年,积累率分别提高到33.9%、43.9%、39.6%。这三年积累额共达1 438亿元,比“一五”时期全部积累率还增加44%。中国1958年至1960年积累率的提高( )

A.非常不利于基建规模的扩大

B.影响了人民生活水平的改善

C.可以优化国民经济比例关系

D.为随后的经济调整奠定基础

答案 B

解析 根据题目中的时间点“1958~1960年”此时处于全面建设社会主义时期,在1958年中共八大二次会议上提出实行“多快好省地建设社会主义”,开展了“大跃进”和人民公社化运动,严重违背了客观经济规律,造成了国民经济比例严重失调,人民生活水平的直线下降,根据题目中积累率的不断提高,故A项错误;根据前面的分析可知B项正确;不是优化,是失调,故C项错误;不是奠定基础,而是形成了阻碍,故D项错误。

9.(2016·临沂一模)1958年11月,中共中央在一份决议中规定:社员个人所有的房屋、衣被、家具等生活资料和存款,永远归社员所有。这一决议( )

A.推动了农村社会主义改造进程

B.超越了生产力发展水平

C.有利于减缓“共产风”的蔓延

D.克服了党内的冒进思想

答案 C

解析 1956年底社会主义改造完成,故A项错误;决议是切合当时农村生产力实际的,故B项错误;三大改造的快速推进暴露出急功近利盲目追求社会主义公有化程度,决议有助于解决实际问题,故C项正确;决议并未克服党内的冒进思想,故D项错误。

10.(2016·揭阳二模)请观察下面图中1968~1971年的曲线,当时出现这种经济现象的原因主要是( )

20世纪六七十年代上海市和全国工业增长速度

A.“文化大革命”全面内乱,经济衰退

B.欧美经济“滞胀”,影响上海商品出口

C.国家经济布局的战略调整

D.上海经济转型升级,增长速度放缓

答案 C

解析 根据图示信息,1968~1971年经济先升后降,不能简单用衰退来表述,故A项错误;上海在“文化大革命”时期,遭到西方资本主义国家的封锁,欧美经济“滞胀”,对上海影响不大,故B项错误;1968年毛泽东强令武斗地区工人回到工作岗位,此后群众全面造反时代结束,1969年全国工农业改变了下降趋势,故C项正确;“文化大革命”期间,国家应该依旧注重重工业的发展,不存在转型升级的问题,故D项错误。

11.自1949年至2008年,北京市地方财政收入呈现波浪式上升趋势,但其中1961年,1967年出现了明显的下降,导致下降的共同因素是( )

A.“左”倾错误的影响

B.以阶级斗争为纲

C.国民经济比例严重失调

D.三大改造未完成

答案 A

解析 1958年中国经济政策出现“左”倾错误,“大跃进”、人民公社化运动导致三年困难,国民经济受到严重影响,1967年“文化大革命”的“左”倾错误扩展到经济领域,导致国民经济下降,故“左”倾错误是导致下降的共同因素,故A项正确。

12.(2016·菏泽一模·30)在1949年至20世纪70年代末的中国中学历史教科书中,罗斯福新政一度消失。如:1956年的初中《世界历史》教科书侧重讲述经济危机,至于罗斯福政府如何想办法应对危机,并无任何文字表述。这主要因为改革开放前( )

A.“一边倒”外交政策的影响

B.计划经济和意识形态的影响

C.闭关锁国,社会发展缓慢

D.中国对世界历史的研究落后

答案 B

解析 中国仅在建国初期实行“一边倒”的外交政策,故A项错误;由于中国实行计划经济和“冷战”中资本主义和社会主义的意识形态的对立,中国对美国历史的关注较少,故B项正确;中国实行闭关锁国政策主要是在明清时期,故C项错误;材料的做法并不是由于中国对世界历史的研究落后,而是出于政治经济等因素考虑,故D项错误。

二、非选择题

13.20世纪五六十年代,中国共产党领导人民在探索社会主义建设的实践中,既取得了重大成就,也有过曲折和失误。阅读下列材料:

材料一 我们党深信,只要鼓足六亿多人民的干劲,动员六亿多人民力争上游,我们一定能够高速度地进行建设,一定能够在一个比较短的时间内赶上一切资本主义国家,成为世界上最先进、最富强的国家之一。——人民日报社论(1958年5月29日)

材料二 1957~1962年我国工农业主要产品产量(单位:万吨)

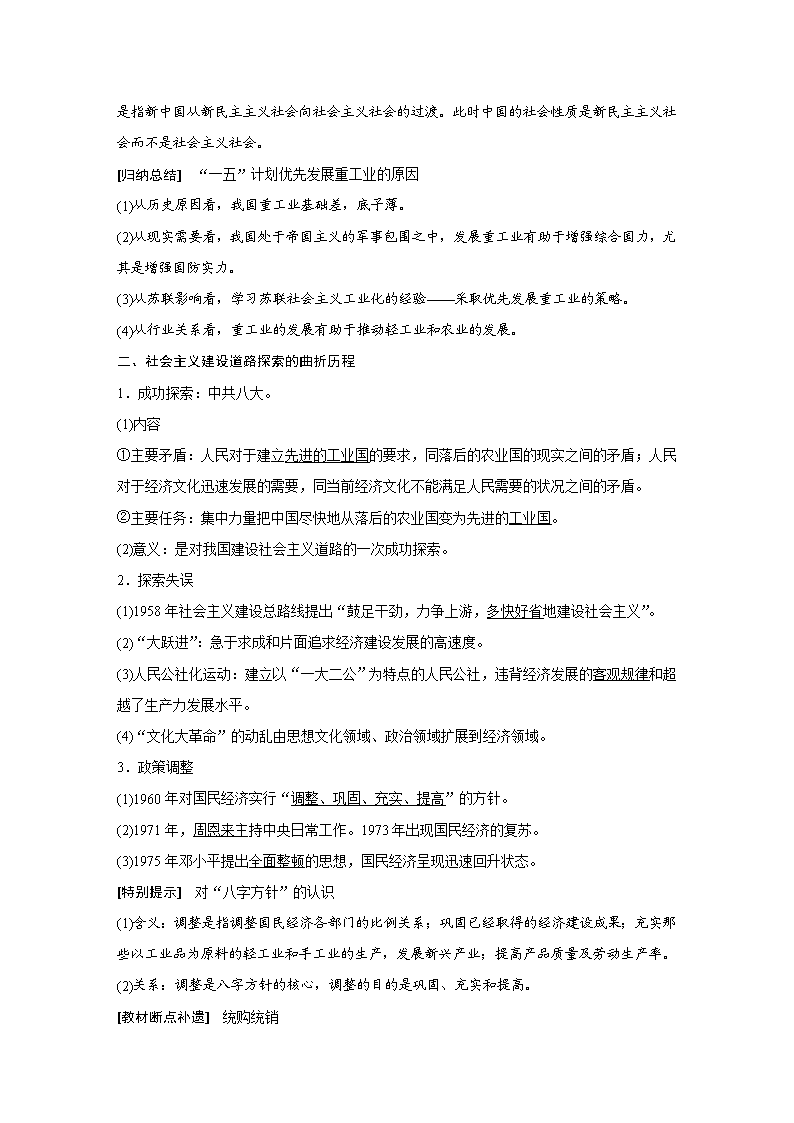

年份

1957

1960

1962

1965

钢产量

535

1 866

667

1 223

粮食产量

3 900

2 870

3 200

3 891

——胡绳主编《中国共产党的七十年》

材料三 社会主义改造基本完成以后,我们党领导全国各族人民开始转入全面的大规模的社会主义建设。直到“文化大革命”前夕的十年中,我们虽然遭到过严重挫折,仍然取得了很大的成就。……总之,我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的;全国经济文化建设等方面的骨干力量和他们的工作经验,大部分也是在这个期间培养和积累起来的。——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

请回答:

(1)根据材料一,指出该社论体现的心态。结合1956~1957年的国内政治、经济形势,分析其形成的主要因素。

(2)计量化的方法是史学研究中的一种重要方法。观察材料二中的表格数据,结合所学知识,说明我国工农业主要产品产量变化的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括材料所述时期我国社会主义建设的历史作用。

答案 (1)社会心态:乐观自信;急于求成。

主要因素:社会主义制度建立和“一五”计划完成,社会主义建设取得巨大成就;社会主义建设全面展开,缺乏建设经验。

(2)主要原因:“大跃进”和人民公社化运动的开展;纠正农村工作中“左”的错误;对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针。

(3)历史作用:奠定物质基础;培养骨干力量;积累建设经验;提供深刻教训。

解析 第(1)问第一小问,根据材料中的“鼓足六亿多人民的干劲”“一定能够在一个比较短的时间内……成为世界上最先进、最富强的国家之一”等信息和材料语气可作判断;第二小问迁移所学知识解答即可。第(2)问,关键是要细致观察解读表格中数据变化,然后运用相关知识分析其原因。第(3)问,抓住“物质技术基础”“骨干力量……工作经验”等信息概括即可。

14.(2016·贺州一模)阅读材料,完成下列要求。

材料 1950~1980年主要年份中国及世界城镇人口比重表

年份

中国总人口(万人)

中国城镇人口(万人)

中国城镇人口所占百分比

世界城镇人口所占比重平均百分比

1950

55 196

6 169

11.2

28.8

1960

66 207

13 073

19.7

33.9

1970

82 992

14 424

17.4

37.5

1980

98 705

19 140

19.4

38.2

——改编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

上表反映中国及世界城镇人口变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明理由。

答案 示例1:

趋势:1950~1980年中国的城镇人口所占比重总体不断提高,1960~1970年发生逆转。

理由:(提高因素)变农业国为工业国最终实现国家工业化的国策;计划经济的执行;工业化进程加速;“三线”建设的促进;

(逆转因素)经济上“左”倾错误;“文化大革命”初期的严重冲击;国际环境的影响;20世纪60年代初国民经济调整政策。

示例2:

趋势:1950~1980年世界城镇人口所占比重平均水平不断提高。

理由:欧美日等资本主义发达经济体和苏联早已实现工业化;二战后新兴民族独立国家普遍开启本国工业化;现代化模式多样化;美苏“冷战”下的相对和平稳定局面;科技革命推动;二战后机制化、制度化的国际经济体系影响;区域集团化的发展。

示例3:

趋势:1950~1980年中国的城镇人口所占比重远远低于世界平均水平。

理由:中国工业化起点低;全国范围内农村人口占绝对多数;政府控制严密、计划性强;忽略市场导向;错误经济政策影响;政局不稳定因素;严格的户籍管理制度;大陆乡村都市化模式的缺陷。

解析 趋势1,据材料中“中国城镇人口所占百分比”从“11.2”到“19.4”得出 1950~1980年中国的城镇人口所占比重总体不断提高,据材料从“19.7”到“17.4”得出 1960~1970年发生逆转;理由,结合所学,从该时期的政治、经济、国际等角度回答。

趋势2,据材料中“世界城镇人口所占比重平均百分比”从“28.8”到“38.2”得出1950~1980年世界城镇人口所占比重平均水平不断提高;理由,结合所学,从该时期的政治、经济、科技等角度回答。

趋势3,据材料“中国城镇人口所占百分比”“世界城镇人口所占比重平均百分比”

得出1950~1980年中国城镇人口所占比重远远低于世界平均水平;理由,结合所学,从该时期的政治、经济等角度回答。

相关文档

- 高考历史一轮复习 中国古代的思想2021-05-12 17:23:425页

- 2021高考历史一轮复习专题三中国传2021-05-12 16:33:2738页

- 高考历史一轮复习第九单元资本主义2021-05-12 15:54:3126页

- 2020-2021学年高三历史一轮复习必2021-05-12 13:35:398页

- 高考历史一轮复习第九单元资本主义2021-05-12 13:20:4223页

- 高优指导2017高考历史一轮复习考点2021-05-12 11:52:136页

- 人教版高考历史一轮复习试题122021-05-12 10:13:145页

- 高考历史一轮复习五年真题分类第232021-05-12 02:38:547页

- 高考历史一轮复习专项一 题型六 2021-05-12 00:41:289页

- 高考历史一轮复习专题15近、现代中2021-05-11 12:56:0215页