- 3.67 MB

- 2021-05-08 发布

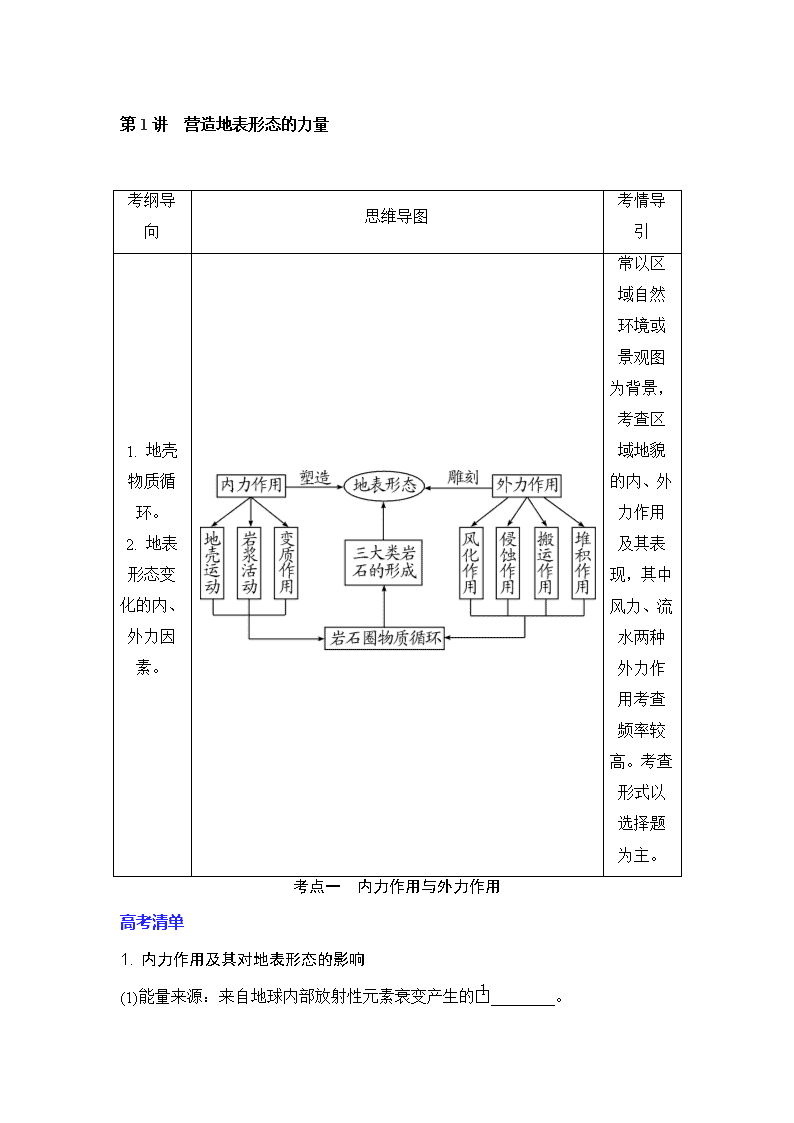

第1讲 营造地表形态的力量

考纲导向

思维导图

考情导引

1. 地壳物质循环。

2. 地表形态变化的内、外力因素。

常以区域自然环境或景观图为背景,考查区域地貌的内、外力作用及其表现,其中风力、流水两种外力作用考查频率较高。考查形式以选择题为主。

考点一 内力作用与外力作用

高考清单

1. 内力作用及其对地表形态的影响

(1)能量来源:来自地球内部放射性元素衰变产生的________。

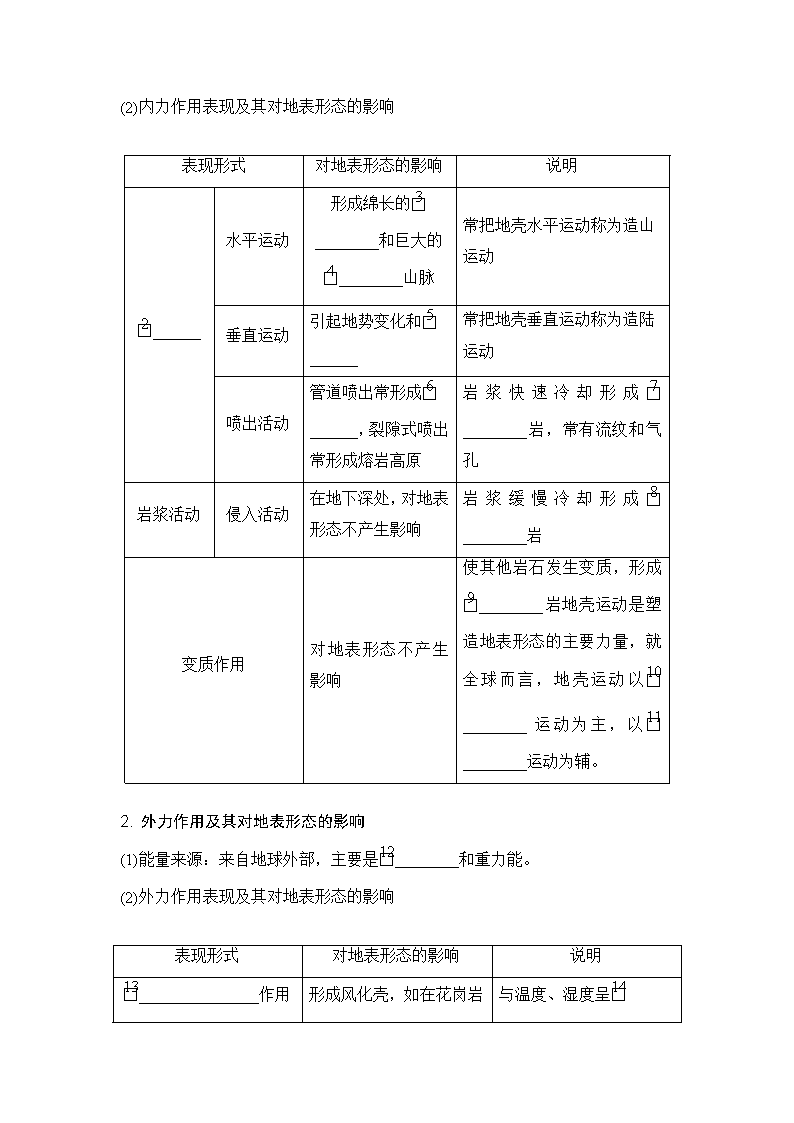

(2)内力作用表现及其对地表形态的影响

表现形式

对地表形态的影响

说明

______

水平运动

形成绵长的________和巨大的________山脉

常把地壳水平运动称为造山运动

垂直运动

引起地势变化和______

常把地壳垂直运动称为造陆运动

喷出活动

管道喷出常形成______,裂隙式喷出常形成熔岩高原

岩浆快速冷却形成________岩,常有流纹和气孔

岩浆活动

侵入活动

在地下深处,对地表形态不产生影响

岩浆缓慢冷却形成________岩

变质作用

对地表形态不产生影响

使其他岩石发生变质,形成________岩地壳运动是塑造地表形态的主要力量,就全球而言,地壳运动以________运动为主,以________运动为辅。

2. 外力作用及其对地表形态的影响

(1)能量来源:来自地球外部,主要是________和重力能。

(2)外力作用表现及其对地表形态的影响

表现形式

对地表形态的影响

说明

_______________作用

与温度、湿度呈

形成风化壳,如在花岗岩地区的石蛋

________相关

________作用

形成各类侵蚀地貌

常见的有流水侵蚀地貌、风力侵蚀地貌和冰川侵蚀地貌

搬运作用

不形成外地貌

流水和风的搬运能力与流速、风速呈________相关

_________作用

形成各类堆积地貌

常见的有流水堆积地貌、风力堆积地貌和冰川堆积地貌

固结成岩

不影响地表形态

形成________

①风化作用是指地表或接近地表的岩石在各种风化营力作用下,发生物理和化学变化,在原地形成松散堆积物的过程。

②沉积岩的特点:地表分布最广泛,具有明显的层理结构,可能有化石。

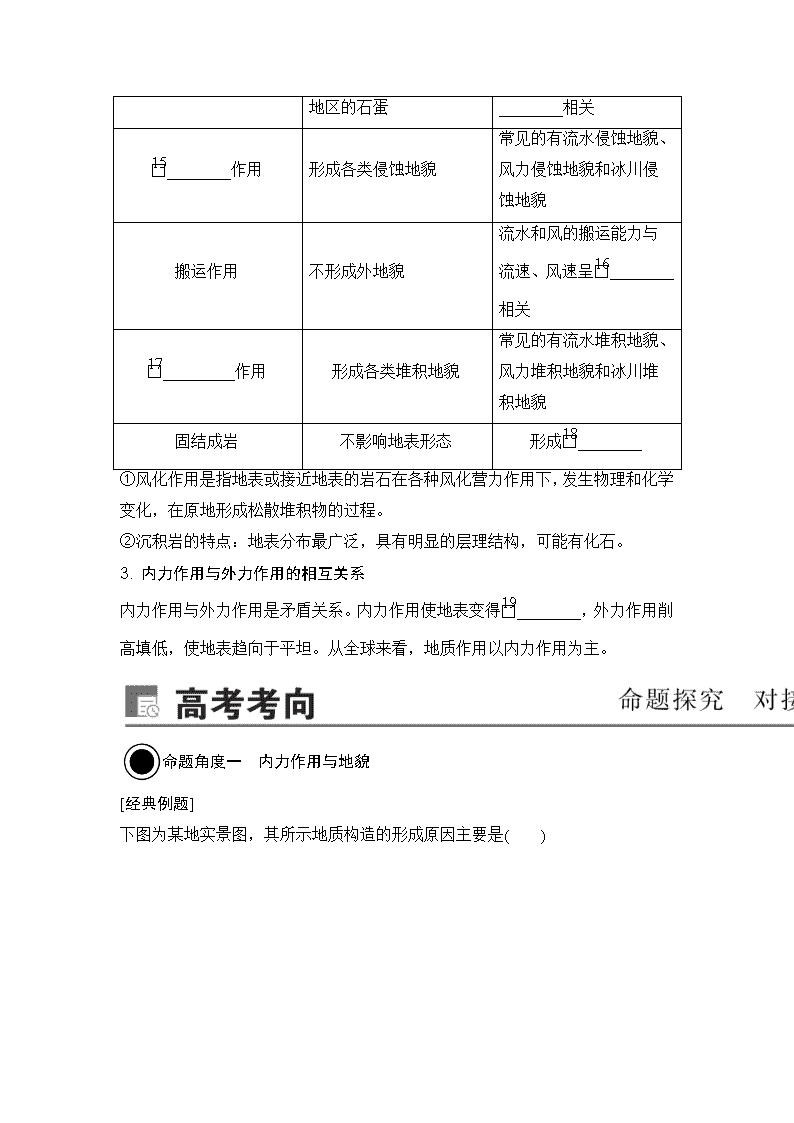

3. 内力作用与外力作用的相互关系

内力作用与外力作用是矛盾关系。内力作用使地表变得________,外力作用削高填低,使地表趋向于平坦。从全球来看,地质作用以内力作用为主。

命题角度一 内力作用与地貌

[经典例题]

下图为某地实景图,其所示地质构造的形成原因主要是( )

A. 搬运作用 B. 地壳运动

C. 变质作用 D. 风化作用

[思维建模]

1. 文字信息获取

某地实景图;其所示地质构造的形成原因。

2. 图像信息获取

地形信息——山地;岩层形态信息——向下弯曲。

3. 推理分析

4. 知识调用

此处需要调用的知识是常见地貌图的判读及内外力作用的判断。

[小试牛刀]

________

[方法归纳]

1. 针对性归纳:常见的内力地貌

内力地貌

主导内力作用

案例

火山或火山岛

岩浆喷出活动

日本富士山、夏威夷群岛等

大裂谷

地壳水平张裂

东非大裂谷、死海、红海等

褶皱山脉

地壳水平挤压

阿尔卑斯山、喜马拉雅山、落基山等

2. 拓展性归纳:地壳运动的类型及分析判断

运动类型

水平运动

垂直运动

岩层运动方向

地壳运动方向平行于地表,使岩层发生水平位移和弯曲变形

地壳运动方向垂直于地表,使岩层发生大规模的隆起和凹陷

对地形的影响

形成断裂带和褶皱山脉

常形成高原、断块山、盆地和平原等地貌

举例

东非大裂谷、喜马拉雅山

台湾海峡的形成、意大利那不勒斯湾海岸的变迁

①它们相伴发生;②在不同时期和不同区域,两者常有主次之分;③

相互关系

就全球规模的运动而言,地壳运动以水平运动为主,以垂直运动为辅

[变式训练]

(2018·全国卷Ⅲ)贝加尔湖(下图)是世界上最深的湖泊,监测表明湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据此回答1~2题。

1. 贝加尔湖形成于( )

A. 地壳断陷集水 B. 火山口集水

C. 河流改道 D. 滑坡阻断河流

2. 贝加尔湖湖底沉积物巨厚,且湖水深度还在加大,说明( )

A. 湖区降水量加大 B. 入湖径流增多

C. 湖盆在加深 D.

入湖泥沙增多

命题角度二 外力作用与地貌

[经典例题]

(2015·全国卷Ⅰ)下图示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上,不同年份水深2 m的位置与监测起始点的距离。起始点是位于海岸一侧的固定点。读图,回答(1)~(2)题。

(1)1975~2004年,该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势是( )

A. 持续淤积 B. 先侵蚀、后淤积

C. 持续侵蚀 D. 先淤积、后侵蚀

(2)推测1992~1997年期间 ( )

A. 黄河流域年均降水量增加

B. 黄河入海年径流量减少

C. 黄河流域植被覆盖率降低

D. 黄河沿岸农业灌溉面积减少

[思维建模]

1. 文字信息获取

不同年份水深2 m的位置与监测起始点的________。

2. 图像信息获取

纵坐标信息、横坐标信息和水深2 m的位置变化曲线。

3. 推理分析

若该海域海底以淤积为主,则近海地区海水变________,那么水深2 m的位置与监测起始点的距离就变________;反之,若该海域海底以侵蚀为主,则近海地区海水变深,那么水深2 m的位置与监测起始点的距离就________。

4. 知识调用

此处需要调用的知识是外力作用对地貌的影响。

[小试牛刀]

(1)________ (2)________

[方法归纳]

拓展性归纳:海岸地貌与外力作用

海岸类型

海岸地貌

主要外力作用

基岩海岸

海蚀地貌,海蚀柱、海蚀崖、海蚀穴等

侵蚀作用

淤泥质海岸

滩涂湿地

沉积作用

沙质海岸

沙滩

沉积作用

红树林海岸

红树林淤泥

沉积作用

[变式训练]

(2016·江苏高考)中国山水画家多师法自然,其作品往往具有明显的地域特征。下图为我国四幅山水画作品。读图,回答1~2题。

1. 画中描绘江南丘陵景观的是( D )

A. ① B. ②

C. ③ D. ④

2. 画③中描绘的地貌类型形成原因是( C )

A. 冰川作用、风力作用 B. 流水作用、冰川作用

C. 风力作用、流水作用 D. 生物作用、流水作用

考点二 地壳物质循环

1. 岩石分类

岩石根据成因可划分为:________、________和________等三类,其中在地表分布最广的是________。常见的岩石中,大理岩属于________,花岗岩和玄武岩属于________,石灰岩、砂岩、页岩和砾岩都属于________。

2. 岩石圈物质循环

一般认为软流层是________的发源地,岩浆通过岩浆活动喷出地表或侵入岩石圈上部,导致岩浆冷却凝固形成________,然后通过外力作用变成________,已经形成的各类岩石通过变质作用变成________,当各类岩石随地壳运动到达地球深处,重新熔融变成新的岩浆。

命题角度 地壳物质循环与地壳物质类型判断

[经典例题]

下图为岩石圈物质循环示意图,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别代表沉积环境、熔融环境和变质环境,箭头线代表不同的地质过程。读图,回答(1)~(2)题。

(1)2008年北京奥运金牌上镶的昆仑玉和大理岩的形成过程同属( )

A. ② B. ③

C. ④ D. ⑤

(2)古生物进入并成为岩石中化石的地质环境和过程是( )

A. Ⅰ—① B. Ⅱ—③

C. Ⅲ—⑤ D. ⑥—Ⅰ

[思维建模]

1. 材料分析

有效信息获取

推理分析

文字信息

图名信息、地质环境

昆仑玉和大理岩属于________,由图可知箭头________指向变质岩类,应为________作用;古生物死亡后遗体在________环境下被泥沙掩埋,通过________作用形成化石。由图可知,________为沉积环境,箭头________为固结成岩作用。

图像信息

箭头指向、框中的文字信息

2. 知识调用

此处需要调用的知识是地壳物质循环及地壳物质类型的判断。

[小试牛刀]

(1)________ (2)________

[方法归纳]

针对性归纳:地壳物质循环三个突破口

(1)各类岩石在地球内部经重熔再生都可以变成岩浆。

(2)岩浆岩只能由岩浆转化而来。

(3)岩浆岩、沉积岩可以经变质作用变成变质岩,岩浆岩、变质岩可以经外力作用变成沉积岩,但沉积岩、变质岩不能直接变成岩浆岩。

[变式训练]

读地壳物质循环示意图,回答1~3题。

1. 若图中①、②、③、④分别代表不同的岩石,则它们中形成原因相同的一组是( )

A. ①和② B. ②和③

C. ③和④ D. ①和④

2. 图中字母与地质作用对应正确的是( )

A. a—变质作用 B. b—风化作用

C. c—重熔再生作用 D. d—侵蚀作用

3. 经过d过程形成的岩石,可能具有的特点是( )

A. 有层理构造 B. 常含有化石

C. 多气孔构造 D. 矿物结晶充分,岩石坚硬

图型攻略

图表专项突破 核心素养提升

岩石圈物质循环过程图的判读

[图像特征]

岩石圈物质循环示意图是展示岩石圈物质循环、三大类岩石相互转化过程的图示,虽然类型多种多样,但都是说明岩浆、岩浆岩、沉积岩、变质岩之间的循环关系的,这种关系的实质就是内、外力作用。常见图示有两种:以地质剖面图为背景的循环示意图和以关联图为背景的示意图,如下图所示:

,

a

b c

图2 以关联图为背景的示意图

[经典例题]

(2016·江苏高考)下图为地球系统物质循环示意图。读图,关于图中①、②、③、④所示箭头代表的地质作用,正确的是(双项选择) ( )

A. ①指化学沉积作用 B. ②指搬运作用

C. ③指成岩作用 D. ④指火山喷发作用

[思维建模]

1. 文字信息获取

地球系统物质循环示意图;图中①、②、③、④所示箭头代表的地质作用。

2. 图像信息获取

箭头指向;圈层名称和物质名称信息;太阳能与地球内能等信息。

3. 推理分析

4. 知识调用

此处需要调用的知识是地壳物质循环关联图的判读。

[小试牛刀]

________

[方法归纳]

针对性归纳

(1)判断三大类岩石和岩浆(以下图为例)

判断三大类岩石和岩浆,大致可以依据进出箭头的多少来区分:

①岩浆:三进一出。

②岩浆岩:一进三出。

③变质岩和沉积岩:二进二出。

注:沉积物指向的一定是沉积岩,沉积岩一般含有化石并具有层理构造。

(2)判断箭头含义

①指向岩浆岩的箭头——冷却凝固,是内力作用。

②指向沉积岩的箭头——风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用,是外力作用。

③指向变质岩的箭头——变质作用,是内力作用。

④指向岩浆的箭头——重熔再生作用,是内力作用。

[即学即练]

下面左图为湖南某地丹霞地貌,右图为岩石圈物质循环示意图。读图,回答1~2题。

1. 形成丹霞地貌景观的主要外力作用是( )

A. 风力堆积作用 B. 风力侵蚀作用

C. 流水侵蚀作用 D. 冰川堆积作用

2. 形成丹霞地貌的岩石类型对应图中的( )

A. ① B. ⑤

C. ③ D. ④

第1讲 营造地表形态的力量

考点一 内力作用与外力作用

高考清单

热能 地壳运动 断裂带 褶皱 海陆变迁 火山 玄武 花岗 变质 水平 垂直 太阳辐射能 风化 正 侵蚀 正 堆积 沉积岩 高低不平

高考考向

命题角度一

山地 褶皱 内力

小试牛刀

B

变式训练

1. A 2. C 解析:第1题,贝加尔湖属于构造湖,是由地壳断陷集水而成;其形成与火山口集水、河流改道、滑坡阻断河流无关。故选A。第2题,贝加尔湖断层发育,湖盆断裂下陷(陷落),是世界上最深的湖泊,贝加尔湖四周环绕着高山,注入贝加尔湖的众多河流携带大量的泥沙在贝加尔湖沉积,经过漫长时间的堆积形成巨厚的沉积物;目前该湖盆仍在陷落,河流水不断汇入湖泊,导致湖水深度不断加大;结合所学知识可知,湖区降水量、入湖径流量变化不大;入湖泥沙变化不大,且其变化也不会引起湖水深度增加。故选C。

命题角度二

距离 浅 大 缩短 堆积 流水堆积 侵蚀 缩小 淤积 变小

小试牛刀

(1)D (2)B

变式训练

1.D 2.C 解析:第1题,从图中可以看出,①地形崎岖,相对高度很大,属于山区;②是桂林山水,属于喀斯特地貌;③是沟谷发育比较好的地形,属于我国的黄土高原;④地形有一定的起伏,但是相对高度不是很大,属于丘陵地形。江南丘陵属于低山丘陵地区,D正确。第2题,③属于我国的黄土高原。黄土高原早期是风从西北地区吹来的沙尘沉积而形成的,后来主要是受到流水侵蚀作用形成的。

考点二 地壳物质循环

高考清单

岩浆岩 变质岩 沉积岩 沉积岩

变质岩 岩浆岩 沉积岩 岩浆 岩浆岩 沉积岩 变质岩

高考考向

命题角度

变质岩 ⑤ 变质 沉积 固结成岩 Ⅰ ①

小试牛刀

(1)D (2)A

变式训练

1. C 2. C 3. C 解析:第1题,根据图中的地壳物质循环过程可以推断出①代表沉积物固结以后形成的沉积岩;②代表经过变质作用后生成的变质岩;③代表岩浆喷出地表冷却形成的喷出岩;④代表岩浆侵入地壳而冷却凝结成的侵入岩。其中喷出岩和侵入岩都是岩浆活动的产物。第2题,图中各字母所代表的作用分别为:a—固结成岩作用,b—风化、侵蚀、搬运、堆积等外力作用,c—重熔再生作用,d—冷却凝固作用。第3题,经过d过程形成的岩石是喷出岩,其典型特征是多气孔构造;层理构造和含有化石是沉积岩的特征;矿物结晶充分、岩石坚硬美观是花岗岩(侵入岩)的特点。故选C。

图型攻略

沉积 固结成岩 堆积 火山喷发

小试牛刀

AD

即学即练

1. C 2. B 解析:第1题,由景观图结合地点可知,形成丹霞地貌的主要外力是流水侵蚀作用,故选项C正确。第2题,由图可知,形成丹霞地貌的岩石为红色砂岩,属于沉积岩。右图中①是岩浆,②是花岗岩,③是玄武岩,④是沉积物,⑤是沉积岩,⑥是变质岩,故选项B正确。

相关文档

- 【鲁教版】2019届高考一轮复习地理2021-05-08 17:39:5759页

- 高考一轮复习地理环境与区域发展专2021-05-08 16:42:315页

- 高考第一轮复习地理工业地域类型2021-05-08 14:26:306页

- 【人教版】2019届一轮复习地理课件2021-05-07 16:13:1240页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-05-06 16:02:395页

- 2020届鲁教版一轮复习地理新优选大2021-05-06 12:05:317页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-05-06 11:46:035页

- 2019届高中新创新一轮复习地理:第42021-05-06 09:35:3841页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-04-28 15:49:205页

- 2019届高三一轮复习地理:13-2中国地2021-04-28 09:35:5879页