- 301.50 KB

- 2021-05-08 发布

www.ks5u.com

2020年东北三省四市教研联合体高考模拟试卷(二)

理 科 综 合 测 试

一、选择题

1.下列关于病毒的叙述,错误的是( )

A. 病毒是导致人体细胞发生癌变的一种因素

B. 野生动物携带的病毒可导致人类病毒性传染病

C. DNA病毒比RNA病毒具有更强的变异性

D. 病毒增殖需要宿主细胞中酶与ATP的参与

【答案】C

【解析】

【分析】

目前认为致癌因子大致分为三类:物理致癌因子,化学致癌因子,病毒致癌因子.其中化学和物理致癌因子可能是诱发DNA分子相关基因的突变而致癌。

(1)物理致癌因子主要指放射性物质发出的电离辐射,如紫外线,X射线等.氟氯碳化合物的排放,使大气平流层中臭氧层变薄,照到地面紫外线增强,使全球皮肤癌患者增加;

(2)化学致癌因子有数千种之多,如石棉、砷化物、铬盐、镉化物等无机化合物,苯、四氯化碳、焦油、烯环烃、亚硝胺、黄曲霉素、有机氯杀虫剂等有机化合物都是化学致癌因子.吸烟是人体摄入化学致癌物的主要途径之一,从香烟的烟雾中可分析出20多钟化学致癌因子,其中焦油为主要致癌因子;

(3)病毒致癌因子是指能使细胞发生癌变的病毒,致癌病毒能够引起细胞发生癌变,主要是因为它们含有病毒癌基因以及与之有关的核酸序列。它们通过感染人的细胞后,将其基因组整合进入人的基因组中,从而诱发人的细胞癌变。

【详解】A、病毒属于导致人体细胞发生癌变的生物因素,A正确;

B、有些病毒在人和野生动物体内都可寄生,因此野生动物携带的病毒可导致人类病毒性传染病,B正确;

C、RNA通常为单链结构,稳定性差,因此,RNA病毒比DNA病毒具有更强的变异性,C错误;

D、病毒是专性寄生物,没有独立的代谢系统,其增殖过程需要宿主细胞中酶与ATP的参与,D正确。

故选C。

- 15 -

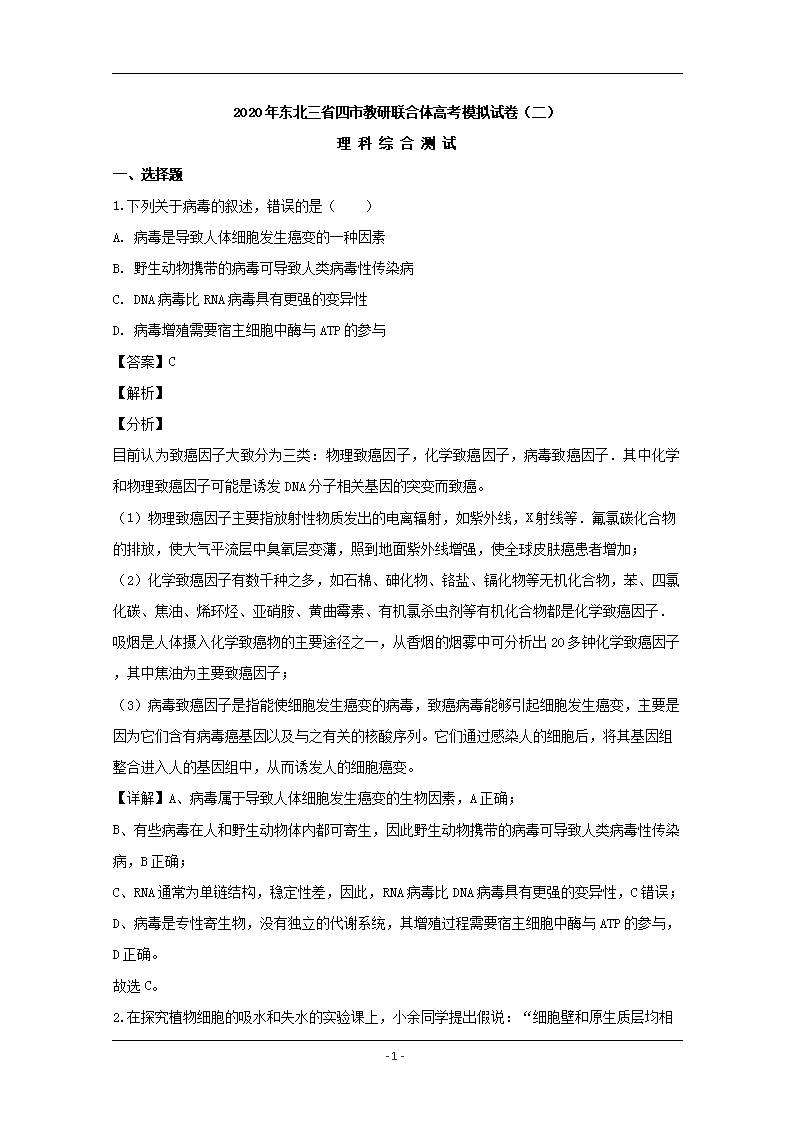

2.在探究植物细胞的吸水和失水的实验课上,小余同学提出假说:“细胞壁和原生质层均相当于一层半透膜,且细胞壁的伸缩性和原生质层相同”,并使用紫色的洋葱鳞片叶表皮和0.3g/mL的蔗糖溶液进行探究。下列预期的实验现象中能够证明小余同学假说正确的是( )

选项

中央液泡大小

原生质层的位置

细胞大小

A

不变

远离细胞壁

几乎不变

B

变小

紧贴细胞壁

几乎不变

C

变小

远离细胞壁

变小

D

变小

紧贴细胞壁

变小

A. A B. B C. C D. D

【答案】D

【解析】

【分析】

质壁分离的原理:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。

【详解】假设细胞壁和原生质层均相当于一层半透膜,且细胞壁的伸缩性和原生质层相同,则细胞壁和原生质层在吸水和失水后应该同步伸缩,则不会出现质壁分离现象,但是将细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液,细胞会失水,因此液泡变小,颜色变深,即D项符合假设。

故选D。

3.下列与基因和基因的表达相关的叙述,错误的是( )

A. 洋葱根尖细胞分裂时,基因的结构与基因的数目都可能发生变化

B. 反密码子是tRNA上可以与mRNA上的密码子互相配对的3个碱基

C. 一个mRNA分子上能结合多个核糖体,每个核糖体上可同时合成多条肽链

D. 即使基因的碱基序列不发生改变,生物体的性状也可发生变化

【答案】C

【解析】

【分析】

- 15 -

基因型对表现型是内在因素,起主导作用;表现型除了受基因型内控外也受外界环境因素影响。

【详解】A、基因突变会引起基因结构改变,染色体结构变异会引起基因数目的变化,而在有丝分裂过程中,这两个过程都是可以发生的,因此洋葱根尖细胞分裂时,基因的结构和基因的数目都可能发生变化,A正确;

B、反密码子是tRNA上可以与mRNA上的密码子互相配对的3个碱基,B正确;

C、一个mRNA分子上能结合多个核糖体,但每个核糖体上只能合成一条肽链,C错误;

D、性状由基因决定,但基因对性状的控制过程同时受到环境的影响,因此即使基因的碱基序列不发生改变,生物体的性状也可发生变化,D正确。

故选C。

4.为探究2,4-D促进插条生根的最适浓度,下列相关叙述合理的是( )

A. 在进行正式实验前先要进行预实验,预实验的浓度梯度较小

B. 若实验插条全部生根,说明配制的2,4-D溶液对插条生根都有促进作用

C. 用低浓度的2,4-D溶液处理插条时,可在空气湿度大的地方用沾蘸法操作

D. 观察实验结果时,除了可以观察生根数目之外,还可以观察根的长度

【答案】D

【解析】

【分析】

沾蘸法所用的生长素溶液浓度较高,浸泡法较低。两种方法都先把插条底部削成斜面,前者把插条底部浸在高溶液几秒后拿出来,反复几次。后者在低浓度溶液浸泡1天后拿出。后者耗时长但用于探究生长素浓度对植物生根影响时结果比较准确。

【详解】A、在进行正式实验前先要进行预实验,预实验的浓度梯度较大,A错误;

B、实验中应该比较生根数量和生根长度,而不是比较是否生根,因此若实验插条全部生根,不能说明配制的2,4-D溶液对插条生根都有促进作用,还需要比较实验组与对照组生根数量或生根长度,B错误;

C、用低浓度的2,4-D溶液处理插条时,应该用浸泡法,而不是用沾蘸法操作,C错误;

D、观察实验结果时,除了可以观察生根数目之外,还可以观察根的长度作为观察指标,D正确。

故选D。

5.人在饥饿时或遇到寒冷刺激,机体会进行一系列稳态调节活动。下列相关叙述正确的是( )

- 15 -

A. 寒冷直接刺激下丘脑,引起了骨骼肌收缩,会出现全身颤抖

B. 参与这一稳态调节的有脊髓、垂体、下丘脑、甲状腺、胰腺等器官

C. 饥饿时胰高血糖素水平升高,促进肌糖原的分解使血糖升高

D. 皮肤毛细血管舒张,减少热量散失,人体会表现出面色苍白

【答案】B

【解析】

【分析】

体温调节过程

【详解】A、寒冷刺激皮肤中的冷觉感受器,冷觉感受器产生兴奋,将兴奋传导下丘脑的体温调节中枢,引起了骨骼肌收缩,会出现全身颤抖,A错误;

B、由分析可知,参与体温调节的有脊髓、垂体、下丘脑、甲状腺、胰腺等器官,其中胰腺中的胰岛B细胞分泌的胰岛素会增加,B正确;

C、饥饿时胰高血糖素水平升高,促进肝糖原分解使血糖升高,C错误;

D、皮肤毛细血管收缩,减少热量散失,人体会表现出面色苍白,D错误。

故选B。

6.樱桃番茄(二倍体)的果实颜色多为红色,由3号染色体上a基因控制。研究人员在育种时发现一株结黄色果实的樱桃番茄,经分析确定这株番茄的3号染色体有三条,其他染色体正常,该植株的基因型为Aaa。该植株进行减数分裂时,3号染色体中的任意两条发生配对并正常分离,第三条染色体随机移到细胞一极。 若想获得能稳定遗传的结黄色果实的樱桃番茄,可将该植株自交得F1。下列相关叙述正确的是( )

- 15 -

A. 可使用光学显微镜确定F1各株樱桃番茄的染色体数目

B. F1结黄色果实的植株中有二倍体、三倍体和四倍体

C. F1结黄色果实的植株全是杂合子,结红色果实的植株全是纯合子

D. 上述育种试验中所涉及的遗传学原理有基因重组和染色体数目变异

【答案】A

【解析】

【分析】

题意分析,一株结黄色果实的樱桃番茄,该植株的基因型为Aaa,在进行减数分裂时,3号染色体中的任意两条发生配对并正常分离,第三条染色体随机移到细胞一极,该植株产生配子类型及比例为2Aa∶2a∶aa∶A,该植株自交得F1的基因型与表现型为,列出棋盘如下:

2Aa

2a

aa

A

2Aa

4Aaaa(黄色)

4Aaa(黄色)

2Aaaa(黄色)

2AAa(黄色)

2a

4Aaa(黄色)

4aa(红色)

2aaa(红色)

2Aa(黄色)

aa

2Aaaa(黄色)

2aaa(红色)

aaaa(红色)

1Aaa(黄色)

A

2AAa(黄色)

2Aa(黄色)

Aaa(黄色)

1AA(黄色)

【详解】A、由于染色体变异在显微镜下可以观察到,因此可使用光学显微镜确定F1各株樱桃番茄的染色体数目,A正确;

B、由分析可知,F1结黄色果实的植株细胞含3号染色体的条数有二条、三条和四条的,而不是细胞中的染色体组加倍, B错误;

C、F1结黄色果实植株不全是杂合子,结红色果实的植株全是纯合子,C错误;

D、上述育种试验中只涉及一对等位基因,因此该育种过程所涉及的遗传学原理有染色体数目变异,没有基因重组,D错误。

故选A。

7.北方夏秋季节的日光温室常处于高温状态,会限制黄瓜产量。科研人员进行了相关研究,测得实验结果如下图所示。回答有关问题。

- 15 -

(1)处理15—29天期间,不同温度条件下补充CO2均能使黄瓜叶片的光合速率有一定程度的提高,补充CO2能提高光合速率的原因是________________________________________________________;在___温下补充CO2提高光合效果更为显著,做出判断的依据是_______________。

(2)本项研究显示,采取_________的措施可有效提高高温环境中黄瓜叶片的光合作用强度,进而提高黄瓜产量。

(3)除CO2吸收速率外,___________和____________也可以作为黄瓜叶片净光合速率的检测指标。

【答案】 (1). CO2是光合作用暗反应的原料 (2). 高 (3). 高温下比常温下补充CO2时光合速率提升的幅度更大 (4). 补充CO2 (5). O2释放速率 (6). 有机物积累(干重变化)速率

【解析】

【分析】

影响光合作用的环境因素。

1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱;

2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强;

3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。

- 15 -

【详解】(1)由图示可以看出,在处理15—29天期间,不同温度条件下补充CO2均能使黄瓜叶片光合速率有一定程度的提高,因为CO2是光合作用暗反应的原料,因此补充CO2能提高光合速率;图中显示,高温下比常温下补充CO2时光合速率提升的幅度更大,因此可推测在高温下补充CO2提高光合效果更为显著,可能较高温度条件下酶活性更高。

(2)由于CO2是光合作用的原料,再结合实验数据可以推测,采取补充CO2 的措施可有效提高高温环境中黄瓜叶片的光合作用强度,进而提高黄瓜产量。

(3)化学反应速率可以用单位时间内反应物的减少或生成物的增加来表示,在光合作用中,表示净光合速率的方法有,单位时间单位叶面积氧气的释放以及单位实际有机物的积累量来表示,据此可知表示净光合速率的方法除图中CO2吸收速率外,还可以用O2释放速率和有机物积累(干重变化)速率来表示。

【点睛】熟知光合作用过程以及影响光合速率因素的影响机理是解答本题的关键!学会理论联系实际是解答本题的另一关键!

8.天花病毒侵人细胞,会诱发人体产生特异性免疫反应,具体图解如下,请据图回答下列相关问题:

(1)在人体发生免疫反应中,S蛋白和a分别被称为_________和___________, X和CTL分别是__________细胞和________细胞。

(2)图中甲型免疫与乙型免疫分别指的是___________免疫和____________免疫。图中初始B细胞还会分裂分化为_________________。

(3)人类接种牛痘病毒作为疫苗也能够预防天花的原因是____________。

【答案】 (1). 抗原 (2). 抗体 (3). 浆细胞 (4). 效应T细胞 (5). 细胞 (6). 体液 (7). 记忆细胞(记忆B细胞) (8). 二者具有相同或相似种类的抗原

【解析】

- 15 -

【分析】

考查体液免疫和细胞免疫。

1.体液免疫过程为:大多数病原体经过吞噬细胞等的摄取和处理,暴露出这种病原体所特有的抗原,将抗原传递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,少数抗原直接刺激B细胞,B细胞受到刺激后,在淋巴因子的作用下,开始一系列的增殖分化,大部分分化为浆细胞产生抗体,小部分形成记忆细胞。抗体可以与病原体结合,从而抑制病原体的繁殖和对人体细胞的黏附。

2.细胞免疫过程:抗原经吞噬细胞摄取、处理和呈递给T淋巴细胞,接受抗原刺激后T淋巴细胞悔增殖、分化产生记忆细胞和效应T细胞,效应T细胞与相应的靶细胞密切接触,进而导致靶细胞裂解死亡,抗原暴露出来,此时体液中抗体与抗原发生特异性结合形成细胞团或沉淀,最后被吞噬细胞吞噬消化。

【详解】(1)图中显示,S蛋白经过辅佐细胞的处理能刺激初始T细胞分化为活化T细胞,因此S蛋白激起了机体的免疫反应,即S蛋白为抗原,a为抗体,根据图中显示的X细胞和 CTL细胞的功能可知,二者分别为浆细胞和效应T细胞。

(2)图中甲型免疫为细胞免疫,而乙型免疫为体液免疫。图中初始B细胞除了能分裂、分化为浆细胞之外,还会分裂分化为记忆细胞,记忆细胞能够产生对抗原的记忆,当相同的抗原进入机体时,能产生更强的免疫反应。

(3)由于牛痘病毒和天花病毒具有相同或相似种类的抗原,因此,人类接种牛痘病毒作为疫苗刺激机体产生的记忆细胞也能够识别天花病毒的相应抗原。

【点睛】熟知体液免疫和细胞免疫的过程并掌握其中的关键环节是解答本题的关键!能够结合所学免疫知识正确分析图示过程中的各个环节是解答本题的另一关键!

9.某人工池塘内养殖白鲢、黑鱼等。塘主为探究投料量对池塘能量流动的影响,进行了如下调查。请回答问题。

(1)如无人为干扰,黑鱼的生长曲线呈现_______型;若适当投放饲料,池塘中黑鱼的环境容纳量________(增加/不变/减少)。

(2)塘主宜采用_________________方法调查黑鱼种群数量,若第一次捕鱼的网眼偏大,第二次网眼正常,则调查结果可能________________(偏大、偏小、不变)。

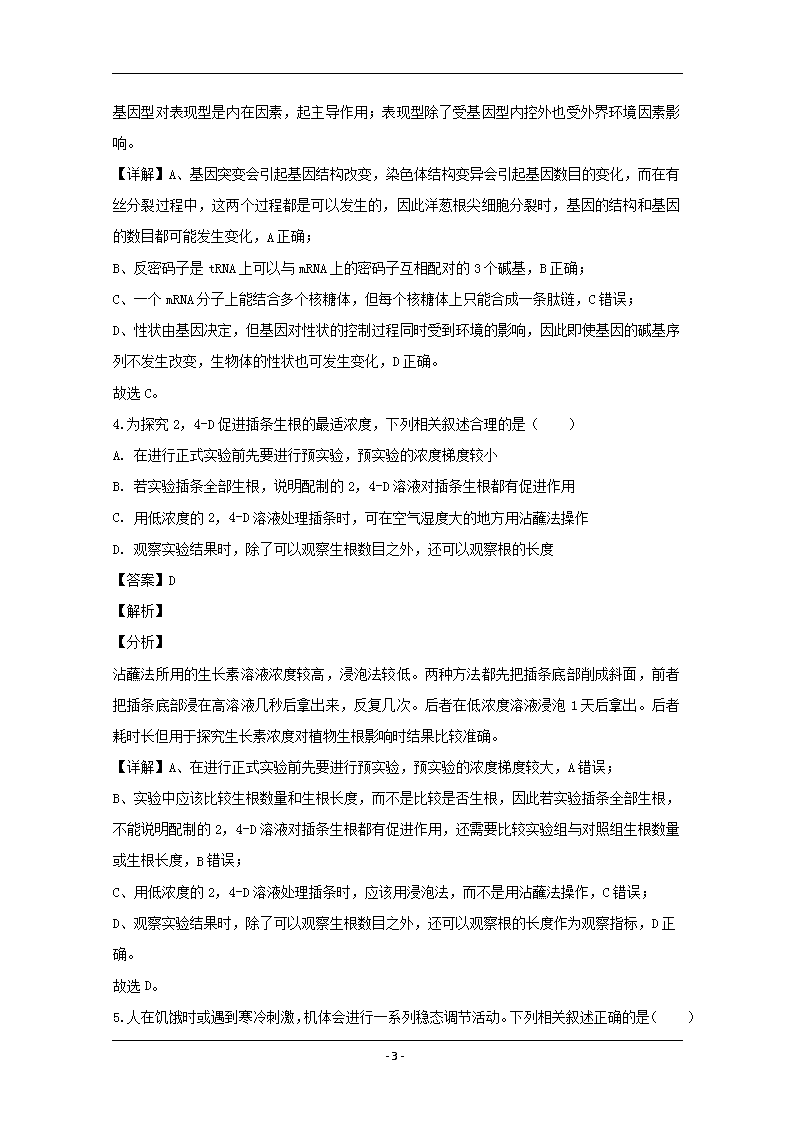

(3)下图表示该鱼塘生物之间能量流动示意图,a、b、c、d表示能量值。

- 15 -

流经该生态系统的总能量包括_____________________,根据图示,第二、三营养级之间的能量传递效率可用________________表示(用图中字母表示)。

【答案】 (1). S (2). 增加 (3). 标志重捕法 (4). 不变 (5). 浮游植物固定的太阳能和人工投料中的化学能 (6). b/(a+c)×100%

【解析】

【分析】

1.植物种群密度的调查通常用样方法。而许多动物的活动能力强,活动范围广,常用标志重捕法法来调查他们的种群密度。具体操作为:在被调查种群的活动范围内捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例来估计种群密度。

2、种群的数量变化曲线:

“ S”型增长曲线

条件:资源和空间都是有限的,与密度有关

用N表示种群数量,当N=K/2时,种群增长速率最大,理论上最适合捕捞(图中C点)

N>K/2时,种群增长速率降低,

N<K/2时,种群增长速率增大

联系实际:保护珍贵动物及消灭害虫时,注意K值,即在保护(消灭)种群数量的同时还要扩大(减小)他们的环境容纳量。

2.能量流动是指生态系统能量的输入、传递、转化和散失的过程。能量流动的途径是沿着食物链和食物网传递的。相邻两个营养级的传递效率=能量传递效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。

【详解】(1)如无人为干扰,自然状态下的种群生长曲线应为S型,因此黑鱼的生长曲线呈现S型;若适当投放饲料,由于黑鱼的环境条件优越即食物充足,则会引起池塘中黑鱼的环境容纳量增加。

(2)黑鱼活动能力较强,因此在调查其种群密度时,应采用标志重捕法调查,因每条鱼描获的概率相等,第二次用小网眼渔网捕获的鱼中,大鱼和小鱼的比例与其生存环境中的大鱼和小鱼的比例相同,因此第一次用大网眼渔网捕鱼并作标记,第二次用小网眼渔网重捕,估算结果与实际种群密度没有明显差异。

- 15 -

(3)由于该鱼塘是人工生态系统,所以流经该生态系统的总能量包括生产者固定的太阳能以及人工投放的饵料中的能量,即为浮游植物固定的太阳能和人工投料中的化学能,能量传递效率等于相邻两个营养级同化量的比值,图中第二营养级的同化量为(a+c),第三营养级的同化量为b,因此第二、三营养级之间的能量传递效率可用b/(a+c)×100%。

【点睛】熟知相关基础知识是解答本题的关键,种群数量的变化曲线的存在条件是理解第一空的关键,本题最后最后一空是本题的易错点。

10.斑翅果蝇翅的黄色和白色、有斑点和无斑点分别由两对等位基因A/a、B/b控制。用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇。让F1雌、雄果蝇交配得F2,F2表现型的比例为7∶3∶1∶1。请分析回答:

(1)斑翅果蝇翅的显性性状为____________________。

(2)针对“F2表现型的比例为7∶3∶1∶1”这一结果,研究小组尝试作出解释:

①研究小组认为:控制斑翅果蝇翅的两对等位基因分别位于两对常染色体上,且存在雄配子不育的现象。据此推断,不育雄配子的基因型为_______________,F2的基因型共有____种,F2中纯合子的比率为______________。

②为验证上述解释的正确性,可重复上述实验,获得F1代后,选择F1中_________(填“雌”或“雄”)果蝇进行测交。若测交后代表现型的比例为________________,则研究小组的解释是正确的。

【答案】 (1). 黄色、有斑点 (2). Ab或aB (3). 8 (4). 1/4 (5). 雄 (6). 1∶1∶1

【解析】

【分析】

题意分析:由用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇可知,黄色对白色为显性,有斑点对无斑点为显性;由F2表现型的比例为7:3:1:1可知控制这两对性状的基因的遗传符合基因的自由组合定律;由于题目中并未显示性状表现与性别的关系,可认为无关联,即相关基因为常染色体上,则亲本基因型分别为,AABB、aabb;F1基因型为AaBb,让F1雌、雄果蝇交配得F2,F2的基因型如下:

AB

aB

Ab

ab

AB

AABB

AaBB

AABb

AaBb

aB

AaBB

aaBB

AaBb

aaBb

Ab

AABb

AaBb

AAbb

Aabb

- 15 -

ab

AaBb

aaBb

Aabb

aabb

由F2表现型应该为9∶3∶3∶1,而现在的比例为7∶3∶1∶1,对照发现是黄色有斑点类型和某种单显类型各减少了两份导致的,结合上述分析,可能是第二列或第三列的基因型致死导致,因为第二列和第三列中包含了两份双显类型和两份某种单显类型,这样得到的正好是F2表现型的比例,因此可确定出现上述比例的原因是基因型为aB或Ab配子致死。

【详解】(1)F1表现性状即为显性性状,因此可知,斑翅果蝇翅的显性性状为黄色、有斑点。

(2)①由分析可知,不育雄配子的基因型为Ab或aB,结合分析可知,若去掉第二列,即aB配子致死,则缺少的基因型就是aaBB,即F2的基因型共有8种,F2中纯合子的比率为3/12=1/4。

②为验证上述解释的正确性,可采用测交进行验证,因为测交可以检测待测个体产生的配子类型及比例,因此选择F1中雄果蝇进行测交,即F1中雄果蝇与白色无斑点雌果蝇进行杂交。若后代表现型的比例为1∶1∶1,则说明是基因型为Ab或aB的雄配子致死引起的。

【点睛】熟知基因分离定律和基因自由组合定律的实质是解答本题的关键,会用基本的方法—棋盘法加上科学思维是解答本题的另一关键!

11.进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理时间,降低处理成本。科研小组欲分离及培养若干种微生物用于对湿垃圾(包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物)的处理。请分析回答:

(1)科研小组将能够合成脂肪酶的细菌进行大量培养。需要用____________(固体、半固体、液体)培养基来培养、来生产脂肪酶,对培养基灭菌的方法是_______________,培养过程需要向培养基通入无菌空气并进行搅拌,目的是_____________________________。

(2)为了使获得的脂肪酶能够反复利用,提高脂肪酶的利用率,科研人员需利用固定化技术将脂肪酶固定化,方法有________________________(至少两种)。

(3)科研小组从土壤中分离分解纤维素的微生物,需要将其接种到仅含有_________为唯一碳源的培养基进行培养,制作鉴别培养基选用_____________染色,通过产生__________大小来筛选纤维素分解菌。

【答案】 (1). 液体 (2). 高压蒸汽灭菌 (3). 使菌体充分接触营养物质和溶解氧,促进细菌生长繁殖 (4). 化学结合法、物理吸附法 (5). 纤维素 (6). 刚果红

- 15 -

(7). 透明圈

【解析】

【分析】

1.纤维素的单体是葡萄糖,纤维素酶能够将纤维素范围葡萄糖。纤维素酶是一种复合酶,包括C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶。纤维素分解菌可以用刚果红染液进行鉴别,能够产生透明圈的菌落就是纤维素分解菌。

2.刚果红染色法有两种:

(1)先培养微生物再加入刚果红进行颜色反应

优点:显示出的颜色反应基本上是纤维素分解菌的作用

缺点:操作繁琐,加入的刚果红会使菌落之间发生混杂

(2)在倒平板时就加入刚果红

优点:不存在菌落的混杂问题;

缺点:在纤维素粉和琼脂、土豆汁中都含有淀粉类物质,可以使能够产生淀粉酶的微生物产生假阳性反应;有些微生物有降解色素的功能。

3.固定化酶技术的优点是使酶既能与反应物充分接触,又能与产物分离,从而提高产物的品质。常用的方法有包埋法、化学结合法和物理吸附法。

【详解】(1)科研小组将能够合成脂肪酶的细菌进行大量培养。大量培养细菌需要用到液体培养基,因为液体培养基能够给细菌提供足够的营养,对培养基灭菌通常采用高压蒸汽灭菌的方法来进行,培养过程中,为了使菌体充分接触营养物质和溶解氧,需要向培养基通入无菌空气并进行搅拌,以保证细菌能大量生长繁殖。

(2)固定化酶通常采用的方法是化学结合法和物理吸附法,因此为了提高脂肪酶的利用率,科研人员将脂肪酶进行固定化,所用的方法是化学结合法、物理吸附法。

(3)为了分离分解纤维素的微生物,需要从富含纤维素的环境取种,然后将其接种到以纤维素为唯一碳源的培养基中进行培养,用刚果红染色法制作鉴别培养基选,然后通过产生透明圈的大小来筛选纤维素分解菌。

【点睛】熟知相关基础知识是解答本题的关键,能够理解固定化酶的优点以及制作方法是解答本题的另一关键!

12.微卫星DNA是广泛分布于真核生物基因组中的简单重复序列。由于重复单位和重复次数在个体间表现出一定的遗传性和差异性,因此微卫星DNA可以作为分子标记,并有着广泛应用。

(1)可以用标记

- 15 -

__________________为探针,与基因组文库进行杂交筛选,然后再经多个步骤获取微卫星DNA。

(2)扩增微卫星DNA序列A7I0的PCR反应体系中含缓冲液、模板DNA、dNTP(包含dATP、dCTP、dGTP、dTTP)、引物及耐热的DNA聚合酶。其中dNTP的作用是_____________________________; PCR技术护增目的基因的前提是_________________________,以便根据这一序列合成引物,所以引物应选用下图中的_________(填图中标号)。PCR的基本反应步骤为__________________________,其产物以_______________形式扩增。

(3)根据“微卫星DNA”的特点判断,应用这种标记可进行的研究有________(填字母)。

①人类亲子鉴定 ②调查某地大熊猫种群数量

③诱导基因突变 ④冠状病毒遗传物质测序

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

【答案】 (1). 微卫星DNA(重复序列) (2). 合成DNA的原料、提供能量 (3). 有一段已知目的基因的核苷酸序列 (4). Ⅰ和Ⅳ (5). DNA解链-引物结合到互补链-互补链的合成(变性、复性/退火、延伸) (6). 约为2n(指数) (7). A

【解析】

【分析】

PCR一般要经历三十多次循环,每次循环可分为变性、复性、延伸三步。在循环之前,常需要进行一次预变性,以便增加大分子模板DNA彻底变性的概率。

PCR过程为:

变性,当温度上升到90 ℃以上时,氢键断裂,双链DNA解旋为单链。

复性,当温度降低到50℃左右是,两种引物通过碱基互补配对与两条单链DNA结合。

延伸,温度上升到72 ℃左右,溶液中的四种脱氧核苷酸,在DNA聚合酶的作用下,根据碱基互补配对原则合成新的DNA链。

- 15 -

【详解】(1)由于微卫星DNA是真核生物基因组中的简单重复序列,而且在个体间表现出一定的遗传性和差异性,因此可以用标记的微卫星DNA(重复序列)为探针,与基因组文库进行杂交筛选,然后再经多个步骤获取微卫星DNA。

(2)PCR反应体系中含缓冲液、模板DNA、dNTP(包含dATP、dCTP、dGTP、dTTP)、引物及耐热的DNA聚合酶。其中缓冲液模拟的是细胞中DNA复制的环境,dNTP是合成DNA的原料、并能提供能量,引物为子链的合成提供起始点,DNA聚合酶催化DNA的复制过程; PCR技术扩增目的基因的首要条件是要有一段已知目的基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物,引物能够与模板DNA链进行碱基互补配对,而后在DNA聚合酶的作用下,单个的脱氧核苷酸连接到引物的3’端,所以引物应选用下图中的Ⅰ和Ⅳ(填图中标号)。PCR的步骤包括DNA解链(高温变性)--引物结合到互补链(低温复性)-互补链的合成(中温延伸),其产物大约以2n(指数)形式扩增。

(3)由于微卫星DNA在个体间表现出一定的遗传性和差异性”因此应用这种标记可进行的研究有:

①由于微卫星DNA在个体间表现出一定的遗传性和差异性,因此可以用于人类亲子鉴定 ,① 正确

②可利用微卫星DNA的特性进行某地大熊猫种群数量的调查,②正确;

③诱导基因突变的因素有物理因素、化学因素和生物因素,与微卫星DNA的特性联系不起来,③错误;

④冠状病毒遗传物质是RNA,其测序过程与微卫星DNA无关,④错误;即①②正确。

故选A。

【点睛】熟知PCR技术的原理和操作流程是解答本题的关键!能利用题目中的关键信息结合已有知识进行分析、综合是正确解题的另一关键

- 15 -

- 15 -

相关文档

- 2016年广西省玉林市田家炳中学高三2021-05-08 17:42:3111页

- 黑龙江省哈尔滨市第六中学校2020届2021-05-08 17:02:588页

- 河南省巩义市2020届高三模拟考试(62021-05-08 13:42:3027页

- 开卷教育联盟·2020届全国高三模拟2021-05-08 13:33:2919页

- 安徽省桐城市某中学2020届高三模拟2021-05-07 01:24:4118页

- 高三模拟考试英语试题2021-05-06 17:56:1222页

- 浙江省七彩阳光2020届高三模拟考试2021-05-06 13:33:3331页

- 上海市闵行区2020届高三模拟考试政2021-05-06 12:55:585页

- 天津市实验中学滨海分校2020届高三2021-05-06 11:15:3319页

- 【历史】河北省张家口市实验中学202021-05-06 10:38:4710页