- 695.55 KB

- 2021-05-07 发布

第

15

讲

PART 15

自然地理环境的整体性

基础自主梳理

│

考点互动探究

│

教师备用习题

考纲解读

知识导图

1.

理解自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用

2.

理解自然地理环境各要素的相互作用

,

掌握自然地理环境的整体性

3.

能够运用自然地理环境整体性的原理分析相关的地理问题

,

并提出解决措施

基础自主梳理

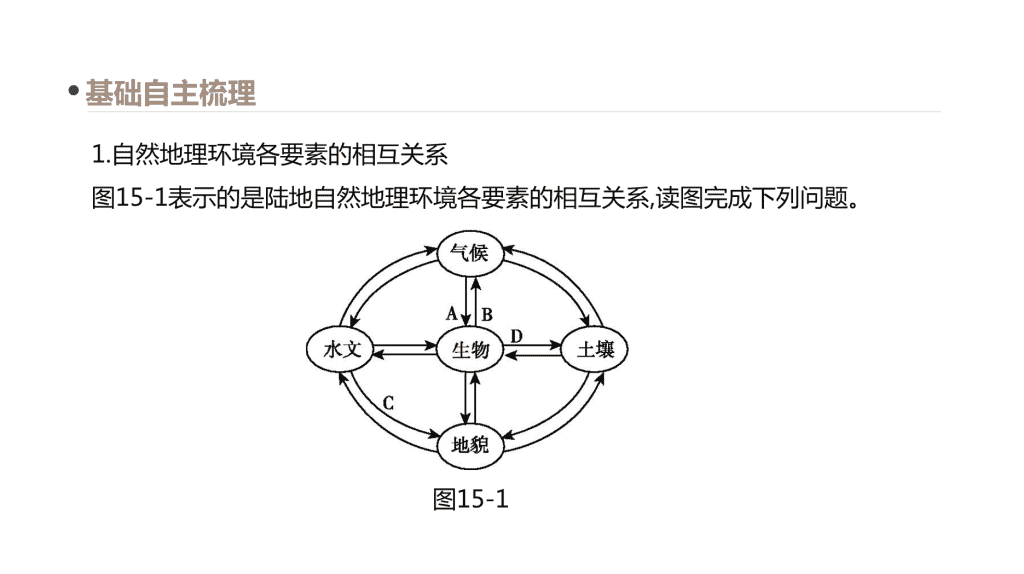

1.

自然地理环境各要素的相互关系

图

15-1

表示的是陆地自然地理环境各要素的相互关系

,

读图完成下列问题

。

图

15-1

基础自主梳理

(1)

自然地理环境是由

圈、大气圈、水圈、岩石圈等自然地理圈层组成的有机整体。

(2)

该图反映出陆地环境具有

的特点。常常被作为自然地理环境标志的是

。

(3)

图中

A

、

B

、

C

、

D

箭头中

,

表示形成黄土高原千沟万壑地表形态的是

,

表示不同温度带生长植物不同的是

,

表示绿地对城市空气起净化作用的是

,

表示植被破坏引起土壤肥力下降的是

。

(4)

自然地理环境各要素间相互作用产生新的功能

,

如

和

。

整体性

生物

生物

C

A

B

D

平衡功能

生产功能

基础自主梳理

(5)

黄河含沙量大

,

主要是因为黄河中游流经的黄土高原地区土质

,

植被

,

由于暴雨的冲刷

,

严重。

破坏严重

疏松

水土流失

基础自主梳理

2.

自然地理环境整体性的表现

读

图

15-2,

回答下列问题。

(1)

分析该地区自然地理要素变化与环境的关系

图

15-2

①

地理要素的变化会“牵一发而动全身”

,

图中的“一发”是指

。

②

若该地区的森林遭受严重破坏

,

会对地理环境产生影响

,

具体表现如下

:

a.

河流

:

径流量的季节变化

,

易发生水旱灾害

;

含沙量

。

b.

动物

:

栖息地遭破坏

,

生物多样性

。

c.

气候

:

降水

,

气候变干

,

昼夜温差和年温差

,

灾害性天气增多。

d.

土壤

:

土壤侵蚀加剧

,

土壤肥力

。

e.

整个地理环境

:

生态环境恶化

,

遭受破坏。

基础自主梳理

植被

增大

生态平衡

减少

增大

下降

增大

减少

(2)

图示反映的问题体现了自然地理环境的

性

,

其表现是什么

?

基础自主梳理

自然

地理环境具有统一的演化过程

,

地理环境中的某一要素的变化会导致其他要素乃至整个地理环境状态的改变。

整体

核心突破

探究点

一

自然地理环境要素的相互关系

考点互动探究

1.

自然地理环境中的物质迁移和能量交换

自然地理环境要素之间的物质迁移和能量交换是通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程来实现的

。

水循环

生物循环

岩石圈物质循环

概念

自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中通过各个环节连续运动的过程

有机质的合成与分解过程

从岩浆到各类岩石

,

再到新岩浆的过程

考点互动探究

水循环

生物循环

岩石圈物质循环

主要

环节

蒸发

(

蒸腾

)

、水汽输送、降水、下渗、径流

(

地表径流、地下径流

)

吸收作用、光合作用、分解作用

冷却凝固、风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩、变质、重熔再生

物质循

环简图

考点互动探究

水循环

生物循环

岩石圈物质循环

能量

太阳能

(

蒸发、水汽输送

)

、重力能

(

降水、径流

)

太阳能

化学能

热能

地球内部热能、太阳能、重力能

意义

使水体不断更新

,

维持全球水的动态平衡

;

缓解不同纬度间热量收支不平衡的矛盾

;

是海陆间联系的主要纽带

;

不断塑造着地表形态

促进自然界物质的迁移运动

,

以及能量的流动、转化

;

联系自然地理环境中的有机界和无机界

形成了丰富的矿产资源

;

改变了地表形态

,

塑造了各种自然景观

;

实现了地区之间、圈层之间的物质、能量传输

考点互动探究

2.

地理要素间相互作用产生新功能

自然地理环境作为一个系统

,

除了具有每个地理要素的独特功能外

,

还具有各要素相互作用产生的一些新功能

,

如生产功能、平衡功能等。如下表

:

功能

生产功能

平衡功能

含义

自然地理环境具有的合成有机物的能力

自然地理要素通过物质和能量交换

,

使自然地理环境的性质保持稳定的能力

考点互动探究

功能

生产功能

平衡功能

形成

过程

主要依赖绿色植物的光合作用。光合作用通过物质和能量的交换

,

将生物、大气、水、土壤、岩石等地理要素统一在一起

,

在一定的条件下

,

生产出有机物

二氧化碳的平衡

:

通过各地理要素的相互作用

,

消除部分新增的二氧化碳。其中在海洋生物作用下

,

大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙

,

加速形成碳酸钙沉淀

,

这是减缓大气中二氧化碳增加的主要途径

氧气的平衡

:

植物光合作用释放氧气

,

生物呼吸作用和燃烧消耗氧气

考点互动探究

功能

生产功能

平衡功能

特点

生产功能是自然地理环境的整体功能

,

而非单个地理要素的功能

平衡功能是各自然地理要素相互作用形成的

,

单个自然地理要素本身不具备平衡功能

举例

生态系统中的生物生长发育

大气中二氧化碳的平衡

,

大气中氧气的平衡

,

一定范围内各物种数量基本恒定

考点互动探究

命题点一 自然地理环境各要素的相互作用

1

.[2018·

全国卷

Ⅱ]

地处黄土高原的汾川河流域多年来植被覆盖率大幅度提高。

2013

年

7

月

,

汾川河流域降水异常增多。下表为当月

6

次降水过程的时长、降水量和汾川河洪峰情况。第

5

次降水形成的洪水含沙量低

,

第

6

次降水形成的洪水含沙量极高。据此完成

(1)~(3)

题

。

命题探究

考点互动探究

降水序号

降水历时

(

天

)

降水量

(mm)

汾川河洪峰情况

1

2

53.0

无明显洪峰

2

4

80.3

无明显洪峰

3

5

100.1

无明显洪峰

4

2

73.2

无明显洪峰

5

2

90.7

洪峰流量

346 m3/s

6

2

54.4

洪峰流量

1750 m3/s

考点互动探究

(1)

汾川河流域植被覆盖率大幅度提高能够

(

)

A.

减小降水变率

B.

减少河水含沙量

C.

增加降水量

D.

加大河流径流量

(2)

第

5

次降水产生洪峰的原因是此次降水

(

)

①

历时长 ②强度大 ③下渗少 ④植被截流少

A.①② B.

②③ C

.③④ D.①④

(3)

第

6

次降水产生的洪水含沙量极高

,

其泥沙主要源于

(

)

A.

河床

B

.

沟谷

C

.

裸露

坡面

D

.

植被覆盖

坡面

考点互动探究

1.(1)B

(2)B

(3)D

[

解析

]

第

(1)

题

,

流域植被覆盖率提高

,

地表径流流速减慢

,

下渗增加

,

地表径流量减少

,

河流含沙量减少

;

局地植被覆盖率提高对降水影响不大。第

(2)

题

,

读表可知

,

第

5

次降水历时

2

天

,

降水量

90.7

毫米

,

单位时间内降水量最多

,

故其降水强度大

;

降水强度大

,

形成的地表径流流速快

,

下渗减少

;

降水量大

,

植被截流多。第

(3)

题

,

由材料可知“汾川河流域多年来植被覆盖率大幅度提高”

,

说明该流域内不存在大片裸露的坡面。根据表中数据和题干信息可知

,

第

6

次降水的降水量不大

,

但洪峰流量很大、含沙量极高

,

主要是由于经过前五次的降水

,

地下水已经饱和

,

故第

6

次降水几乎全变成地表径流

;

地表径流增多

,

流速也增大

,

对坡面侵蚀作用增强

,

导致含沙量增大。河床和沟谷是集水区

,

不是洪水所挟带的泥沙的主要来源地

。

考点互动探究

命题点二 地理要素间相互作用产生新功能

2.

海洋浮游植物通过光合作用与呼吸作用能够对大气中的

CO2

浓度进行调节

,

有人称之为海洋“生物泵”作用。据此完成

(1)~(2)

题。

(1)

海洋“生物泵”作用的影响可能是

(

)

A.

缓解全球变暖

B.

缩小臭氧层空洞

C.

减轻酸雨污染

D.

加快洋流流速

(2)

材料中体现的地理要素相互作用产生的新功能是

(

)

A.

循环功能

B.

转化功能

C.

生产功能

D.

平衡功能

考点互动探究

2

.(1)A

(2)D

[

解析

]

第

(1)

题

,

解答本题的关键是理解海洋“生物泵”作用。海洋浮游植物通过光合作用与呼吸作用能够对大气中的

CO2

浓度进行调节

,

影响全球气温变化。海洋“生物泵”作用可以降低大气中的

CO2

浓度

,

缓解全球变暖

,A

项正确。臭氧层空洞大小主要取决于大气中氟氯烷等物质的浓度变化

,

酸雨的形成主要与大气中硫氧化物和氮氧化物的浓度有关

,

洋流流速主要受盛行风的影响。第

(2)

题

,

海洋浮游植物使大气中的

CO2

浓度保持相对稳定

,

反映了地理要素相互作用可以产生平衡功能。

核心突破

探究点二

自然地理环境整体性的表现和意义

考点互动探究

1.

结合实例

,

说明自然地理环境的整体性

一个区域自然地理环境的整体性是各自然地理要素共同作用的结果

,

在案例分析时不能将各自然地理要素截然分开

。

考点互动探究

整体性的

表现

举例说明

意义

自然地理环境具有统一的演化过程

自然地理环境具有统一的演化过程

,

保证了自然地理要素之间的协调

自然地理要素的变化会“牵一发而动全身”

遵循自然地理环境的整体性规律

,

并以此指导人们的生产、生活实践

一个区域的变化不可避免地影响到其他区域

全球共同努力保护人类共同的家园——地球

考点互动探究

2.

利用整体性原理分析地理问题的思路

(1)

分析地理环境要素与环境总体特征协调一致的关系

分析某一区域景观的成因

,

需结合地理位置分析气温、降水等对生物景观的影响。

(2)

分析地理环境某一要素变化导致其他要素甚至整个地理环境的变化

在分析具体问题时要遵循“牵一发而动全身”的思路

,

首先明确人类活动影响的“一发”是哪一要素

,

进而逐一分析“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化

,

最后分析导致“全身”呈现出怎样的变化

。

考点互动探究

(

3)

根据不同区域之间的联系

,

分析一个区域的变化对其他区域的影响

常结合某一地区环境的变化分析环境问题的成因

;

结合题目提供的自然现象或过程

,

提取出所描述的自然地理要素

,

分析其与相关地区内在的关联性和演变运动过程中的因果关系。

考点互动探究

命题

点一 自然地理环境整体性的表现

3.[2018·

海南卷

]

历史上

,

黄河输沙量居世界大河之冠。近几十年来

,

我国重点开展黄土高原水土流失综合治理

,

并在黄河上修建水库

,

使下游年均来沙量大幅减少。治理前后黄河下游来沙量的变化充分反映了“山水林田湖是一个生命共同体”。据此完成

(1)~(3)

题

。

命题探究

考点互动探究

(1)

在黄土高原治理中植树种草的主要目的是

(

)

①

固定表土 ②减少径流 ③沉积泥沙 ④降低风速

A.①② B.

②③ C

.③④ D.①④

(2)

修建水库不仅可以拦截泥沙

,

还可以放水冲沙

,

以减少下游河床淤积。冲沙效果最佳的水库放水方式是

(

)

A.

洪水期持续

放水

B

.

枯水期持续

放水

C

.

洪水期集中

放水

D

.

枯水期集中放水

(3)“

山水林田湖是一个生命共同体”蕴涵的地理原理主要是

(

)

A.

水循环与水平衡

原理

B

.

陆地水体相互转化原理

C.

地理环境整体性

原理

D

.

地理环境地域分异

原理

考点互动探究

3.(1)A

(2)D

(3)C

[

解析

]

第

(1)

题

,

黄土高原最突出的环境问题是水土流失

,

而植被具有保持水土、涵养水源等作用

,

故在黄土高原治理中植树种草的主要目的是固定表土、减少径流。第

(2)

题

,

将水库下游河床淤积的泥沙冲走

,

需要河流具有较强的侵蚀和搬运能力

,

而河流的侵蚀和搬运能力与河流的流量和流速呈正相关。河流在洪水期不需要水库放水即可完成河床清淤。河流在枯水期流量和流速较小

,

侵蚀、搬运能力弱

,

此时水库放水

,

可以加大对下游河床的冲刷

;

但是持续放水需要的时间较长

,

单位时间内所放水量也不能过大

,

因此影响下游河床的清淤效果。故最佳方式为枯水期集中放水。第

(3)

题

,“

山水林田湖是一个生命共同体”主要说明各地理要素是相互联系、相互影响的有机整体

,

体现了地理环境整体性原理

。

命题点二 自然地理环境整体性原理在实践中的应用

4

.[

读

图文材料

,

完成下列要求。

某科考队于

8

月考察堪察加半岛。考察中发现

,

堪察加半岛北部发育苔原

,

南部生长森林

;

东西向气候区域差异显著

;

大型植食性和肉食性野生动物数量较少

,

但冬眠、杂食性且善捕鱼的熊的数量较多

;

大量来自海洋的鲑鱼溯河流而上

,

成为熊的重要食物。图

15-3

示意堪察加半岛的地形

。

考点互动探究

图

15-3

分析

堪察加半岛大型植食性和肉食性野生动物数量较少的原因

。

考点互动探究

考点互动探究

4

.

纬度高

,

植物生长缓慢

,

食物供应量少

;

环境空间差别大

,

适宜生存的空间小

;

冬季寒冷漫长

,

生存条件恶劣。

[

解析

]

堪察加半岛大型植食性和肉食性野生动物数量较少的原因主要从气候、食物量和生存空间等方面分析。

教师备用习题

图

B15-1

为自然地理环境各要素的部分关联图。读图完成

1~3

题。

图

B15-1

1.

图示内容在一定程度上反映了自然地理环境的

(

)

A.

整体性

B.

差异性

C.

地域性

D.

动态性

2.

最能反映黄河“地上河”形成原因的虚线箭头是

(

)

A.

甲

B.

乙

C.

丙

D.

丁

3.

热带雨林带土壤贫瘠

,

图中实线箭头与之关联度较小的是

(

)

A.① B.②

C

.③ D.④

教师备用习题

[

解析

] 1.A

2.B

3.B

第

1

题

,

自然地理环境中的每一个要素都作为整体的一部分

,

与其他要素相互联系、相互作用

,

这是自然地理环境整体性的表现。第

2

题

,

黄河中游地表千沟万壑

,

水土流失严重

;

下游河段由于泥沙淤积

,

河床抬高

,

形成“地上河”。第

3

题

,

热带雨林带生物循环旺盛

,

有机质分解和再循环速度快

,

土壤自身很少积累养分

,

加上长期受水的淋洗

,

土壤一般比较贫瘠。热带雨林带土壤贫瘠与图中实线箭头①③④的关联度大

,

与②

(

地貌

)

关系不大。

教师备用习题

教师备用习题

在

全球气候变暖的背景下

,

我国东北长白山高山苔原带矮小灌木的冻害反而加剧。调查发现

,

长白山雪期缩短

;

冻害与坡度密切相关

,

而与海拔基本无关

;

西北坡为冻害高发区。据此完成

4~6

题。

4.

在高山苔原带

,

与坡度密切相关

,

而与海拔基本无关的指标是

(

)

A.

大气温度

B.

降水量

C

.

积雪厚度

D.

植被覆盖度

5.

长白山西北坡比其他坡向冻害高发

,

是因为该坡

(

)

A.

年降水最少

B.

冬季气温

最低

C

.

年日照最少

D.

冬季风力最大

6.

气候变暖但冻害加剧的原因可能是

(

)

A.

蒸腾加剧

B.

低温更

低

C

.

降雪期推后

D.

太阳辐射减弱

[

解析

] 4.C

5.D

6.C

第

4

题

,

本题主要考查自然地理环境的整体性。在高山苔原带

,

气温随海拔的升高而降低

,

所以大气温度与海拔有关

;

降水量随海拔的升高先增加

,

后减少

;

坡度大

,

积雪厚度小

,

坡度小

,

积雪厚度大

,

积雪厚度与坡度有关

,

与海拔基本无关

;

坡度大小影响土层薄厚

,

海拔高低影响气温

,

土层厚度和温度影响植被的生长。所以

C

正确。第

5

题

,

本题主要考查自然地理环境的差异性。长白山为东北

—

西南走向

,

西北坡为冬季风的迎风坡

,

风力大

,

积雪薄

,

且积雪易被风吹走

,

导致冻害加剧。所以

D

正确。第

6

题

,

本题主要考查气候变暖的影响。结合所学的知识

,

可以得出气候变暖

,

降雪的条件不易形成

,

使得雪期推后

,

且变短

,

裸露的矮小灌木因缺少积雪的覆盖而冻害加剧。所以

C

正确。

教师备用习题

教师备用习题

读

图文材料

,

回答第

7

题。

冻土是指温度在

0℃

或

0℃

以下

,

含有冰的土层或岩层

,

分为季节冻土和多年冻土。我国科学家考察了全球变暖对青藏高原多年冻土的影响及其产生的后果。

图

B15-2

多年冻土结构

示意图

教师备用习题

7

.

据图文信息判断

,

下列说法符合事实的是

(

)

A.

活动层厚度变小

,

补给河流的水源增加

B.

活动层厚度变大

,

春耕播种的时间推迟

C.

永冻层上界上升

,

利于喜温植物的生长

D.

永冻层上界下降

,

建筑基础稳定性变

差

[

解析

] D

全球变暖导致气温升高

,

多年冻土夏季融化深度增加

,

活动层厚度变大

;

气温升高

,

冻土表层春季提前融化

,

春耕播种的时间提前

;

永冻层上界下降

,

利于喜温植物的生长

,

建筑基础稳定性变差。所以

D

正确。

教师备用习题

相关文档

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-05-06 16:02:395页

- 2020届鲁教版一轮复习地理新优选大2021-05-06 12:05:317页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-05-06 11:46:035页

- 2019届高中新创新一轮复习地理:第42021-05-06 09:35:3841页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-04-28 15:49:205页

- 2019届高三一轮复习地理:13-2中国地2021-04-28 09:35:5879页

- 高考同期声通用版高考地理大一轮复2021-04-27 14:04:2514页

- 【人教版】2019届高考一轮复习地理2021-04-27 12:18:1245页

- 【人教版】2019届一轮复习地理课件2021-04-25 21:21:2146页

- 【人教版】高考一轮复习地理课件:区2021-04-25 16:37:5844页