- 533.00 KB

- 2021-05-07 发布

2020

届高考

历史二轮复习

专题篇

高频考点:

1

、新中国的民主政治建设及其曲折发展

2

、“一国两制”理论的提出与实践

3

、新中国初期的外交政策与活动

4

、中国恢复在联合国的合法席位

5

、中美、中日关系正常化

6

、全方位的外交政策

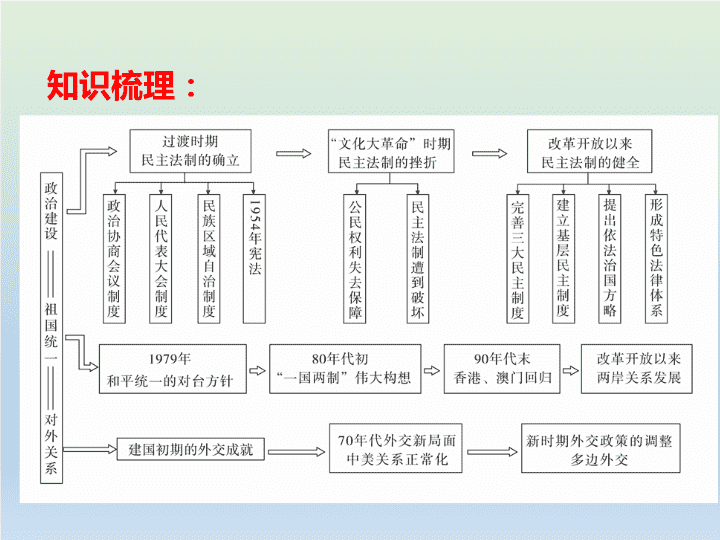

知识梳理:

基础巩固:

1

、政治协商制度

(

1

)形成:

1949

年

9

月,中国人民政治协商会议的成功召开,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(

2

)法律支撑:

《

中国人民政治协商会议共同纲领

》

,具有临时宪法的性质。

(

3

)发展:

1956

年,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,受到各民主党派的热烈拥护。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度发展到一个新阶段。

(

4

)作用:政协作为统一战线组织继续存在,成为各民主党派和爱国民主人士参政、议政的舞台。它的主要职能是政治协商和民主监督。

民主政治建设

2

、人民代表大会制度

(

1

)形成:

1954

年

9

月,第一届全国人民代表大会在北京召开,基本形成了人民代表大会制度。

(

2

)法律支撑:

《

中华人民共和国宪法

》

。宪法体现了人民民主和社会主义两大原则,是新中国第一部社会主义类型的宪法。

(

3

)地位:人民代表大会制度是中国的根本政治制度,为民主政治建设奠定了基础。

3

、民族区域自治制度

(

1

)目的:为了实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。

(

2

)

1954

年宪法正式确认,民族区域自治制度为中国的一项基本政治制度。

(

3

)意义:满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等,也保证了祖国统一和民族团结。

4

、“文化大革命” 期间,全国人民代表大会连续十年没有召开,人民代表已无法正常行使其权利,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度也不能实行。这样,新中国成立以后逐渐建立起来的社会主义民主政治制度中断了。

5

、改革开放以来民主与法律制度的重建和完善

(

1

)

1978

年,中共十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针。

(

2

)从

1979

年开始,全国人大加紧全面立法工作。

1982

年,全国人大通过了修订的

《

中华人民共和国宪法

》

。经过二十多年的努力,中国在立法方面取得巨大成就,形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了重要基础。

(

3

)

1982

年,中国共产党确立于与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,使中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进一步完善。

(

4

)

1984

年,政府颁布施行

《

中华人民共和国民族区域自治法

》

,明确规定,民族区域自治是中国的一项基本政治制度。

(

5

)

1998

年,第九届全国人大常务委员会通过了

《

中华人民共和国村民委员会组织法

》

,进一步加强和扩大基层民主。

“一国两制”构想的提出与实践

1

、

20

世纪

80

年代初,邓小平提出了“一国两制”的伟大构想。“和平统一、一国两制”是完成祖国统一大业的基本方针。

2

、“一国两制”的构想,首先在解决港澳问题上得到实践。

1997

年

7

月

1

日,中国正式对香港恢复行使主权;

1999

年

12

月

20

日,中国正式恢复对澳门行使主权。

3

、海峡两岸关系的发展:

1979

年元旦,中国人民解放军停止炮击金门;

1987

年,海峡两岸长期隔绝的状态被打破;

1992

年,海基会和海协会达成“海峡两岸均坚持一个中国原则”的重要共识,即“九二共识”,这是两岸关系发展的一次历史性突破;

2008

年,两岸直接实现通邮、通航、通商,关系有了重大发展。

新中国初期的外交

1

、背景: 第二次世界大战以后,两极格局的形成;新中国成立初期,百废待兴。

2

、外交方针

①"

另起炉灶

"

,就是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系。这使得中国改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主。

②

"

打扫干净屋子再请客

"

,首先是清除帝国主义在中国的残余势力,取缔帝国主义在华的一切特权,巩固新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定基础,然后再考虑与西方国家建立外交关系的问题。

③

“

一边倒

"

,就是中国政府在外交上坚定地站在社会主义阵营一边,便新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中,不致处于孤立地位。④互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处

”

五项原则的提出,在国际上产生深远影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

3

、外交成就

(

1

)冲破了美国的外交孤立,在建国的第一年就同苏联等

17

个国家正式建立了外交关系。

(

2

)

1954

年,新中国首次以世界五大国之一的地位参加日内瓦会议,积极推动了印度支那问题的解决

(

3

)

1955

年,参加万隆会议,周恩来鲜明地提出

“

求同存异

”

的方针,促进会议取得圆满成功。

1

、

1971

年

10

月

25

日,中国恢复在联合国的合法席位。

2

、

1971

年

7

月,基辛格秘密访华;

1972

年

2

月,尼克松总统访华,双方在上海签署

《

中美联合公报

》

,两国关系开始走向正常化;

1979

年,中美两国正式建立外交关系。

3

、中美关系的改善直接促进了中日建交。

1972

年,日本首相田中角荣访华,签署了建立外交关系的联合声明。

4

、国际上出现了一个同中国建交的热潮,许多国家纷纷同中国建立外交关系。

20

世纪

70

年代中国外交新成就

改革开放以来的外交活动

1

、原因:中共十一届三中全会以后,全党全国的工作重点转移到经济建设上来,开始实行改革开放。这就需要一个和平的国际环境。

2

、目标:反对霸权主义,维护世界和平。

3

、活动

(

1

)开展以联合国为中心的多边外交

(

2

)中国还积极参与地区性国际组织的外交活动。

(

3

)中国积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。

(

4

)中国特色大国外交全面推进,形成全方位、多层次、立体化的外交格局

4

、作用:中国的国际地位不断提高,成为维护和促进世界和平、稳定与发展的坚定力量,在国际事务中发挥着日益重大的作用。

专题要旨

●中华人民共和国的成立,为民主政治建设奠定基础。

●人民代表大会制度作为我国的根本政治制度,是中国民主政治的核心。

●中国共产党领导的多党合作和政治协商制度推动了广泛的爱国统一战线的发展

●民族区域自治制度体现了民族平等、民族团结和共同繁荣的原则。

●“文化大革命”使我国的民主与法制遭到空前践踏,造成动乱局面。

●新时期我国依法治国,中国特色的社会主义法制体系形成。

●中共十一届三中全会以后,我国的民主政治迅速恢复,并逐步制度化、法律化。

●“一国两制”的伟大构想,为祖国统一提出了一个创造性的指导方针。

●香港、澳门的回归,是“一国两制”伟大构想的成功实践。

●改革开放以来,海峡两岸关系有了重大发展。

●新中国的成立,奠定了实行独立自主和平外交方针的基础。

●和平共处五项原则对当时和以后的国际关系产生了深远影响。

●新中国初期,中国政府积极开展外交活动,大大提高了了中国的国际地位。

●恢复在联合国的合法席位,是中国外交的重大胜利,大大提高了我国的国际地位。

●恢复在联合国的合法席位、中美关系正常化、中日建交,使我国打破了长期的外交僵局,开创了外交新局面。

●新时期我国外交致力与维护世界与周边和平环境,保障我国社会主义现代化建设的顺利发展。

考点模拟

:

答案及解析:

答案:

B

解析:

《

中国人民政治协商会议共同纲领

》

这一规定充分反映了民主集中制原则,也就是下级服从上级,在集中指导下实行民主。这一原则是新中国国家政权组织原则。

1

、

1949

年通过的

《

中国人民政治协商会议共同纲领

》

明确规定

:

“在人民代表大会和人民政府委员会内

,

实行少数服从多数制度

,

各下级人民政府均由上级人民政府加以委任并服从上级人民政府。全国各级人民政府均服从中央政府。”这说明当时

(

)

A.

人民代表大会制度已经建立

B.

新中国国家政权组织原则得以确立

C.

社会主义民主政治日臻完善

D.

中国人民政治协商会议是统一战线组织

B

2

、

1954

年

《

中华人民共和国宪法

》

与共同纲领相比

,

其显著特征是

(

)

①我国国体发生了根本变化

②中国人民政治协商会议的职责发生了变化

③是新中国第一部社会主义类型的宪法

④第一次提出国家一切权力属于人民

A.①②③

B.③

C.②③

D.①②③④

答案及解析:

答案:

C

解析:本题考査学生调动运用知识和比较知识的能力。本题可用排除法,①④不符合史实。

1954

年三大改造还没有完成

.

我国国体还没有发生根本变化;第一次提出国家一切权力属于人民的是共同纲领。故选

C

。

C

3

、民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。我国在蒙古族、维吾尔族、藏族等少数民族聚居区先后建立了自治区。这些自治区的建立

(

)

①真正实现了少数民族当家作主的愿望

②体现了民族之间的平等地位

③维护了国家统一和民族团结

④开创了政治协商制度的新阶段

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

答案及解析:

答案:

A

解析:

1954

年宪法确定民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度

.

满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等,也保证了祖国统一和民族团结。④政协制度在材料中没有体现,应排除。

A

4

、“大鸣、大放、大字报、大辩论”的“大民主”

,

开始于

20

世纪

50

年代后期的整风运动和“反右”运动

,

盛行于“文革”时期

,

并曾于

1975

年写人宪法

,

在

1980

年被废除。这一过程体现了党和政府

( )

A.

对民主法制的理解渐趋理性

B.

对生产关系有了新的定位

C.

开始重点关注民主法制建设

D.

工作重心由政治转向经济

答案及解析:

答案:

A

解析:本题考查民主法制的曲折发展以及对史料的分析能力。从材料中“大民主”的盛行到写入宪法再到取消可知

,

免和政府对民主法制的理解从非理性逐渐发展为理性,故

A

项正确。

A

5

、

1958

年

8

月

,

蒋介石听到解放军炮打金门的消息后

,

接连叫了三个“好”

,

并随即在中外记者招待会上

,

发表谈话

,

公开拒绝了美国国务卿杜勒斯提出的“国民党从金门、马岛撤军以实现台湾海峡中立化”的要求。这表明

( )

A.

美国企图促成国共和谈来解决台湾问题

B.

蒋介石为台湾独立找到了理由

C.

海峡两岸有强烈的战争意识

D.

蒋介石的反应体现了国共在当时台湾问题上的某种默契

答案及解析:

答案:

D

解析:本题考查

20

世纪

50

年代的两岸关系。解放军炮击金门是为了实现国家统一

,

蒋介石拒绝美国的建议表明其反对“台湾独立”

,

充分说明了海峡两岸都反对美国分裂中国的立场

.

故选

D

项。

A

项与史实不符

,

排除;

B

项说法明显错谋

,

蒋介石拒绝了美国“台湾海峡中立化”的要求

;C

项是对材料意思的歪曲理解。

D

6

、“一国两制”是中华人民共和国政府为解决台湾问题、香港问题、澳门问题

,

实现祖国统一大业而制定的一项基本国策。对“一国两制”理解正确的是

( )

A.

是为了解决香港问题而提出

B.

是对原有社会主义理论框架的重大突破

C.

港澳台实行完全一致的政策

D.

和平统一成为实现祖国统一的唯一方式

答案及解析:

答案:

B

解析:本题考查“一国两制”。结合所学可知

,“

一国两制”是为解决台湾问题而提出

,

排除

A

项

;“

一国两制”允许社会主义国家内部分区域存在资本主义制度

,

是对原有社会主义理论框架的重大突破

,

故选

B

项;“一国两制”针对港澳台的不同而政策有所不同

,

排除

C

项;我国希望和平统一

,

但并表承诺放弃使用武力

,

排除

D

项。

B

7

、

1952

年,周恩来认为当今世界应划分为两大阵营(帝国主义阵营和社会主义阵营)、三类国家(帝国主义国家、民族主义国家和社会主义国家),并指出世界局势“不是简单的两大阵营对立,没有什么工作可做”。这说明当时的中国

( )

A.

已放弃“一边倒”的外交策略

B.

强调独立自主政策的必要性

C.

不单纯以意识形态为外交准则

D.

切实推动新型区域外交合作

答案及解析:

答案:

C

解析:本题考查新中国外交政策。根据材料“

1952

年”“当今世界应划分为两大阵营

……

三类国家”“不是简单的两大阵营对立”并结合所学知识可知

,

中华人民共和国建立初期

,

新中国采取了灵活的外交政策,不再以单纯的意识形态为外交准则,打开了中国外交的新局面,故

C

项正确;从材料“

1952

年”可知当时中国仍然采取“一边倒”的外交策略,排除

A

项;材料中没有体现出独立自主的必要性,而是强调中国不单纯以意识形态为外交准则,排除

B

项;

D

项属于新时期的外交成就,故排除。

C

8

、从

1990

年

3

月至

1991

年

8

月

,

立陶宛

,

爱沙尼亚和拉脱维亚相继宣告独立。但直到

1991

年

9

月

6

日苏联承认三国独立的第二天

,

中国外长才分别致电三国外长

,

宣布承认三国独立。这表明

( )

A.

我国政府恪守和平共处五项原则

B.

中国奉行独立自主的对外政策

C.

中国积极开展各种多边外交活动

D.

我国努力争取和平的国际环境

答案及解析:

答案:

A

解析:依据材料可知

,

在

1991

年

9

月

6

日苏联承认三国独立前

,

立陶宛

,

爱沙尼亚和拉脱维亚与苏联的关系属于苏联内政问题

,

结合所学知识可知

,

互不干涉内政是我国提出的和平共处五项原则中的重要内容

,

所以苏联承认三国独立前中国政府并未表态

,

直到苏联承认三国独立后

,

中国政府才宣布承认三国独立

,

因此

A

选项正确。材料并未体现中国奉行独立自主的对外政策

,

不与任何国家结盟

,B

选项错误

;C

选项错误

,

材料主要体现的是我国政府提出互不干涉内政的和平共处五项原则

,

并未涉及开展多边外交活动

;D

选项错误

,

材料主要体现的是我国恪守和平共处五项原则

,

并未体现努力争取和平的国际环境。故正确答案为

A

选项。

A

9

、

胡锦涛在

2011

年博鳌亚洲论坛上提出五点建议

:

第一

,

尊重多样文明

,

促进睦邻友好。第二

,

转变发展方式

,

推动全面发展。第三

,

分享发展机遇

,

共迎各种挑战。第四

,

坚持求同存异

,

促进共同安全。第五

,

倡导互利共赢

,

深化区域合作。

下列最能符合上述建议的应是

( )

①

万隆会议 ②

1961

年柏林墙事件

③“新经济”的出现 ④上海合作组织成立

A.①③④ B.①②③④ C.①②④ D.①②③

答案及解析:

答案:

A

解析:根据所学

,1961

年苏联和民主德国封锁东、西柏林之间的边界

,

并沿着东、西柏林的分界线

,

在东柏林境内修筑起一道“柏林墙”

,

西柏林人进出东柏林都要经过边境站的检查

,

还需办理入境手续。柏林墙事件是两大阵营对抗的结果

,

是冷战的反映。与材料中博鳌亚洲论坛上提出五点建议完全相反。其他三项反映了尊重多样文明

,

促进睦邻友好

;

转变发展方式

,

推动全面发展等特点。

A

10

、

20

世纪

50

年代至

20

世纪

70

年代

,

美国对中国的政策经过了由封锁、威胁、孤立到谋求中美关系正常化的转变。

导致这种转变的根本原因是

( )

A.

中国国力大为提高

B.

社会主义和资本主义的矛盾消失

C.

美苏争霸中美国处于守势

D.

中国推行灵活正确的外交政策

答案及解析:

答案:

A

解析:根据材料和所学知识可知,实力是外交的后盾,随着中国国力的提高,美国对中国的外交政策不断发生改变,

A

项正确。

B

项中矛盾消失的说法错误,排除。

C

项是中美关系改善的直接原因,与设问不符,故错误。美国对中国的外交政策不断发生改变的根本原因是中国国力大为提高,而不是中国推行灵活正确的外交政策的结果,故

D

项错误。

A

11

、

《2017

年国务院政府工作报告

》

中指出

:

过去一年

,

中国特色大国外交卓有成效。习近平主席等国家领导人出访多国

,

出席亚太经合组织领导人非正式会议、上海合作组织峰会、金砖国家领导人会晤、核安全峰会、联大系列高级别会议、亚欧首脑会议、东亚合作领导人系列会议等重大活动。 这些活动反映了新时期中国外交的特点是

(

)

A.

开展以联合国为中心的多边外交

B.

反对霸权主义

,

维护世界和平

C.

韬光养晦、区域合作、有所作为

D.

多边外交

,

求和平、求合作、求发展

答案及解析:

答案:

D

解析:本題考查新时期的外交。材料反映的外交活动并不是围 绕联合国展开

.

故排除

A

项;根据“金砖国家领导人会晤、核安全峰会、联大系列高级别会议、亚欧首脑会议”可知新时期中国的外交不局限于区域合作,故排除

C

项;习近平主席等国家领导人出访多国,出席多个会议,体现了新时期中国的多边外交,求和平、求合作和求发展,并没有突出反对霸权主义和维护世界和平,故排除

B

项,选

D

项。

D