- 1.70 MB

- 2021-05-06 发布

专题

4

中国古代区域开发与人口迁移

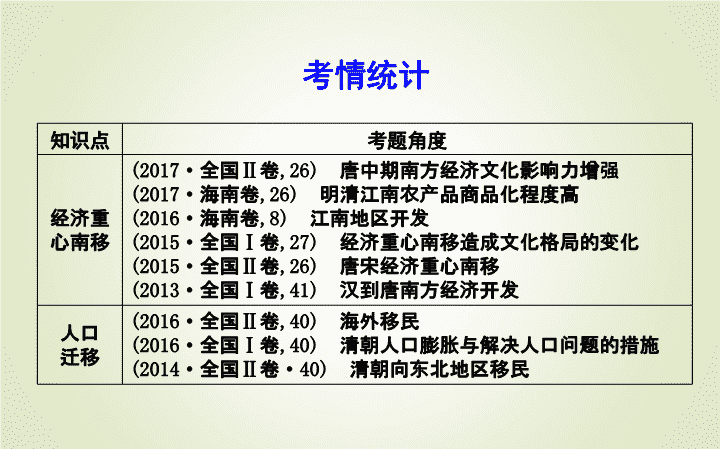

考情统计

知识点

考题角度

经济重心南移

(2017

·

全国

Ⅱ

卷

,26)

唐中期南方经济文化影响力增强

(2017

·

海南卷

,26)

明清江南农产品商品化程度高

(2016

·

海南卷

,8)

江南地区开发

(2015

·

全国

Ⅰ

卷

,27)

经济重心南移造成文化格局的变化

(2015

·

全国

Ⅱ

卷

,26)

唐宋经济重心南移

(2013

·

全国

Ⅰ

卷

,41)

汉到唐南方经济开发

人口

迁移

(2016

·

全国

Ⅱ

卷

,40)

海外移民

(2016

·

全国

Ⅰ

卷

,40)

清朝人口膨胀与解决人口问题的措施

(2014

·

全国

Ⅱ

卷

·

40)

清朝向东北地区移民

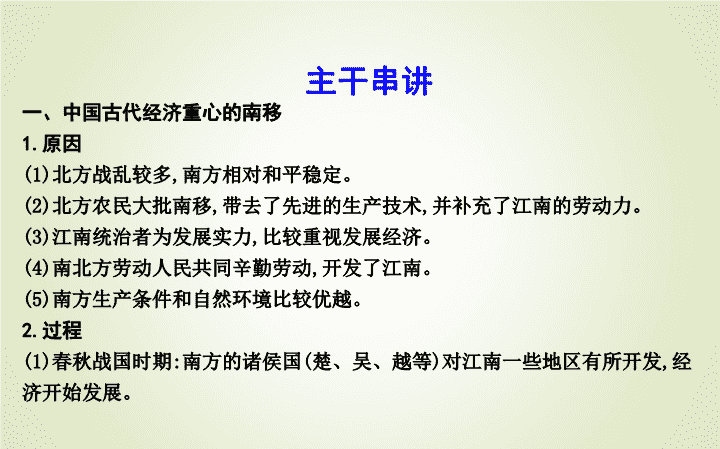

主干串讲

一、中国古代经济重心的南移

1.

原因

(1)

北方战乱较多

,

南方相对和平稳定。

(2)

北方农民大批南移

,

带去了先进的生产技术

,

并补充了江南的劳动力。

(3)

江南统治者为发展实力

,

比较重视发展经济。

(4)

南北方劳动人民共同辛勤劳动

,

开发了江南。

(5)

南方生产条件和自然环境比较优越。

2.

过程

(1)

春秋战国时期

:

南方的诸侯国

(

楚、吴、越等

)

对江南一些地区有所开发

,

经济开始发展。

(2)

秦汉时期

:

中原的铁器传到珠江流域

,

铁器、牛耕在长江流域广泛使用

,

当地经济有所发展。

(3)

魏晋南北朝时期

:

江南经济逐渐开发

,

南北经济趋向平衡

,

为南移打下基础。

(4)

隋唐时期

:

隋朝大运河开通促进了经济发展

;

安史之乱后

,

我国经济重心开始南移。

(5)

五代时

:

继续南移。

(6)

南宋时

:

全国经济重心由北方转移到南方

,

南方最发达的江浙地区长期成为全国的经济重心。标志

:“

苏湖熟

,

天下足”。

(7)

明清时

:

南方经济重心得到巩固与发展。表现

:

江南商品经济发展

,

众多繁荣的工商业市镇出现了资本主义生产关系的萌芽并缓慢发展。

3.

特征

(1)

经济重心的南移伴随着北方人民的南迁。

(2)

南移趋势往往在封建割据、战乱时较为突出。

(3)

政治中心的南移对经济重心的南移有一定的影响。

4.

影响

(1)

对城市交通贸易的影响。经济重心的南移

,

推动了南方沿海沿江城市的迅速发展

,

海上交通和运输有了很大的改善

,

促进了海上贸易的发展

;

经济重心南移完成后的元明清时期

,

南方工商业城市增多

,

商品经济发达

,

一直到现在都受益匪浅。

(2)

对人口分布的影响。北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移

,

而经济重心的南移又反过来吸引了北方人口的南迁。

(3)

对人才教育的影响。经济重心的南移

,

也促进了南方地区文化教育事业的发展。

(4)

对生态环境的影响。经济重心南移

,

导致南方某些地区的过度开发

,

一定程度上破坏了生态环境

,

影响经济的可持续发展。

5.

古代经济重心南移现象的启示

(1)

政局的稳定是经济发展的必要条件。

(2)

统治者对经济发展的重视程度是其经济发展的重要因素。

(3)

及时引进、运用先进的科学技术于经济建设中是促进经济快速发展的重要保证。

二、中国古代的人口迁移

1.

中国古代人口的迁移轨迹

(1)

由人口稀少的荒漠草原向人口稠密的黄河中下游地区迁移。如东汉以后的五族内迁

;

元朝时女真、蒙古人的南下。

(2)

北方人民南迁

,

由人口众多的黄河流域迁向人口稀少的长江中下游地区。如西晋末年起

,

北方人民南迁

;

五代十国时期中原人民流落江南。

(3)

内地人口向边疆迁移

,

大多由政府组织军民迁移

,

从事戍守、开发、屯田等。如秦朝迁

50

万中原人去越族地区

;

元统一后许多汉族人到边疆去。

(4)

华人外流。我国古代有很多人由于多方面的原因到海外谋生、居住

,

形成华人外流。如唐朝时有人到南洋

;

郑和下西洋后去南洋的人更多。

(5)

外族内流。在长期的中外经济文化交往过程中

,

不少外国人来华经商定居

,

形成外族内流。如唐朝时信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人到我国一些地区居住

;

元朝时形成回族。

2.

人口迁移的原因

(1)

少数民族生产方式的落后和中原地区先进的经济文化吸引少数民族内迁。

(2)

北方战乱不断

,

南方相对安定导致大量北人南迁。

(3)

统治阶级出于政治、经济、军事目的组织军民迁移。

(4)

统治阶级专制统治、土地兼并等

,

也使农民流离失所

,

导致人口被迫迁移。

3.

中国古代史上的六次人口迁徙浪潮

(1)“

衣冠南渡”。东汉末年到魏晋南北朝时期

,

北方的游牧民族迁入内地

,

与汉族混杂而居

,

到西晋末年北方大乱

,

北方的汉族先后南下

,

迁移到长江中下游一带。这次人口迁移

,

给南方带来了充足的劳动力和先进的生产技术

,

江南地区得到极大发展。为我国经济重心南移奠定坚实基础。

(2)

唐朝“安史之乱”造成人口第二次大迁徙。大批北方居民南下逃避战乱

,

南方得到进一步开发

,

江淮地区大批荒地被开垦出来

,

经济迅速发展。到五代时南方经济开始超过北方。

(3)

北宋末年到南宋时期

,

大批人口随着败退的统治者

,

迁居偏安江南。南方经济在中国经济中的地位已经超过北方

,

经济重心南移完成。

(4)

明初山西大移民。由于连年战乱屠戮、北人南迁

,

北方的人口锐减。山西因为地形阻隔

,

战乱较少

,

出现人多地少的局面。明代初年

,

山西人被大量迁移到河北、河南、山东以及陕甘一带

,

最南抵达淮河流域。经过明代初年的大移民

,

华北、华中地区的经济得到恢复。

(5)

湖广填四川。明末清初

,

四川频遭战乱

,

人口锐减。为了恢复经济

,

增加财政收入

,

清政府组织大规模移民垦荒。湖北、湖南居民沿江而上进入川东

;

广东人则大批进入四川盆地西部和南部

,

此外还有来自福建和江西、广西的移民。等到乾隆后期

,

那些曾经被荒草覆盖的地区

,

都有了居民。在某种程度上说是移民造就了“康乾盛世”。

(6)

闯关东

,

走西口

,

下南洋。

①闯关东。清朝初年

,

东北实行封禁

,

到咸丰末年

,

封禁政策解除

,

鼓励移民垦荒

,

关内移民开始大批进入东北。到民国之后

,

闯关东的移民潮越来越高涨

,

以河北、山东的居民为多。

②走西口。山西北部的居民困于频繁的旱灾和贫瘠的土地

,

被迫翻过长城

,

向今天的内蒙古进发

,

寻找活路。

③下南洋。郑和下西洋后一直到近代

,

福建、广东一带的居民

,

远渡重洋

,

到东南亚谋生。

4.

中国古代人口迁移的意义

(1)

促进了中华民族的大融合

,

有利于国家统一

,

推动统一多民族国家的发展。

(2)

有利于国内各族人民之间的经济文化交流

,

推动各民族经济的进步发展。

(3)

有利于江南的开发

,

推动中国古代经济重心南移。

(4)

开发南洋

,

对世界文明发展做出贡献。

(5)

人口分布日渐合理

,

人口资源得到开发和利用。

(6)

也促进了中外文化的交流和南洋经济文化的发展。

5.

中国古代的人口政策及其经验教训

(1)

人口政策

:

众多的人口是国民经济的支柱

,

人既是生产者

,

又是征税和服兵役的对象

,

因此人力资源备受重视。国家鼓励人口增殖的政策

,

具体表现在

:

①

对生育子女者

,

免征赋税。

②对晚婚子女

,

课以重税。

③对世代同居的大户征收重税。

(2)

经验教训

①国家促进、鼓励人口和劳动力增长的政策

,

在一定时期内直接促进了经济的 兴盛。

②人口的过多增长

,

对社会经济的发展也必将产生消极后果。如滥垦滥伐、盲目开荒、与水争地等给生态环境造成巨大破坏

,

反过来又影响经济的可持续发展。

史料分析

一、中国古代经济重心的南移

材料一

朝代

南方

北方

人口

(

户

)

占全国户口比例

人口

(

户

)

占全国户口比例

西汉

2 470 685

19.8%

9 985 785

80.2%

唐朝

3 920 415

43.2%

5 148 529

56.8%

北宋

11 224 760

62.9%

6 624 296

37.1%

材料二

朝廷在故都

(

东京开封

)

时

,

实仰东南财赋

,

而吴中又为东南根柢。语曰

:

“

苏湖熟

,

天下足。

”

——《

陆游集

》

【

问题

】

材料一、二分别反映了什么历史现象

?

【

解读

】

材料一反映了北人南迁

,

北宋时南方人口已经超过北方。材料二反映了江浙一带已经成为农业高产区

,

国家赋税仰仗南方。

答案

:

材料一反映了北方人口南迁

,

北宋时南方人口已经超过了北方。

材料二反映了江浙一带已经成为了农业高产区

,

国家赋税大部分来自南方。

二、中国古代人口迁移

材料

中国古代人口的分布柱状图

【

问题

】

根据材料信息说明三个历史时期人口的分布状况并从社会因素的角度分析成因。

【

解读

】

从图示看南方人口逐渐超过北方

,

成因结合所学分析。

答案

:

(1)

西汉时北方人口占很大的比例。因为北方是华夏文明的发源地

,

政治和经济的中心

,

开发较早。

(2)

唐代南北方的人口分布差距缩小

,

南方接近北方。这是由于两晋、南北朝时期

,

为躲避战乱北方人大量南迁。

(3)

北宋时期

,

南方人口大大超过北方。由于唐末安史之乱与藩镇割据

,

北方战乱不绝

,

出现北方人南迁的又一次高潮。同时

,

南方人口增多也是由于南方经济发展

,

物质财富丰富。

高考链接

角度一 区位条件与经济发展

1.

(2017

·

全国

Ⅱ

卷

,24)

如图为春秋战国之际局部示意图。当时

,

范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富

,

这一现象反映了

(

)

A.

区域位置影响商贸发展

B.

争霸战争促进经济交往

C.

交通条件决定地方经济状况

D.

城市规模扩大推动商业繁荣

解析

:A

材料中

“

范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富

”

,

强调了经商的地域性。曹国、鲁国都是诸侯国

,

均位于黄河下游地区

,

经济发达

,

交通尤其是水运便利

,

促进了商业贸易的繁荣。故

A

项正确。争霸战争不仅仅是曹鲁地区的事

,

不能说明范蠡、子贡二人在此地区经商成功的原因

,

故

B

项不正确

;

交通条件影响地方经济和商业发展

,

但不是决定因素

,

故

C

项错误

;

材料中并没有强调城市规模扩大与商业繁荣的关系

,

且当时城市的功能以政治、军事为主

,

故

D

项不正确。

角度二 宋代东南沿海经济的发展

2.

(2015

·

全国

Ⅰ

卷

,26)

宋代东南沿海地区出现了一些民间崇拜

,

如后来被视为海上保护神的妈祖、被视为妇幼保护神的临水夫人等

,

这些崇拜得到朝廷认可

,

后世影响不断扩大。这反映出

(

)

A.

朝廷不断鼓励海洋开发

B.

女性地位逐渐得到提高

C.

东南沿海经济社会影响力上升

D.

统治思想与民众观念趋向一致

解析

:C

江南经济和海外贸易的发展是教材中重要的知识点

,

东南沿海地区的经济社会影响力上升是必然之势

,

本题选项即据此设项。一方面

,

区域性的信仰被朝廷认可

,

表明该区域社会影响力的上升

;

另一方面

,

东南沿海并非政治中心区

,

这里的一些信仰对后世的影响不断扩大

,

表明其经济社会影响力的不断上升

,

因此

C

项是正确的。鼓励海洋开发

,

并不一定意味着朝廷就需要承认本地的一些信仰

;

受尊崇的女神古已有之

,

并不意味着女性地位得到提高

,

而且宋代女性地位也没有逐渐得到提高

;

另外值得重视的是

,

题干中指出宋代东南沿海地区出现了一些民间崇拜

,

举出两个女神

,

但是之后有

“

等

”

字

,

也就是说被朝廷承认的不止是这两个女神

,A

、

B

两项只关注

“

海洋

”

和

“

女性

”

,

仅就部分内容立论

,

所以

A

、

B

两项不正确。在古代中国

,

统治思想是指统治者用以统治民众的指导思想

,

与民众观念本不相同

,

而且朝廷承认地域信仰的合法性

,

并不意味着朝廷有这种信仰

,

也就谈不上趋向一致

,

故

D

项错误。

角度三 经济重心南移的动力

3.

(2015

·

全国卷

Ⅱ,26)

唐宋时期

,

江南经济迅猛发展

,

南宋时全国经济重心已移至江南。促成这一转变的主要动力之一是

(

)

A.

坊市制度瓦解

B.

土地集中加剧

C.

农业技术进步

D.

海外贸易拓展

解析

:C

解答本题的关键是掌握中国古代经济重心南移的主要原因。从魏晋南北朝时期开始

,

受中原地区战乱等因素的影响

,

中原人民开始南迁

,

为南方带去了先进的生产技术

,

促进了江南地区的开发

,

南宋时经济重心完全转移到南方

,

因此农业技术的进步是促成这一转变的主要动力之一

,C

项符合题意。坊市制度的瓦解不独在南方

,

因此不是促成经济重心南移的主要动力之一

,A

项错误

;

土地集中加剧与经济的迅猛发展并无直接的关系

,B

项错误

;

唐宋时期

,

海外贸易在全国或江南经济总量中不占主要份额

,

不是促成全国经济格局转变的主要动力之一

,D

项错误。

角度四 文化重心的南移

4.

(2015

·

全国

Ⅰ

卷

,27)

唐

宋

明

清

河南

15

16

2

1

江苏

7

8

17

49

河南、江苏两地科举考试状元人数表

上表呈现的变化反映了

(

)

A.

理学的影响力不断扩大

B.

经济发展促进文化兴盛

C.

中原地区经济急剧衰退

D.

政治重心南移趋势明显

解析

:B

本题主要考查学生调动和运用知识解决问题的能力。题目以唐、宋、明、清四代河南、江苏两地科举考试状元人数变化的比较,说明经济发展与文化兴盛的关系。B项经济发展促进文化兴盛是正确答案。A项理学的影响力不断扩大,并非影响各地区文化发展差异的基本原因,所以不是正确项;C项中原地区经济急剧衰退和D项政治重心南移趋势明显,不符合唐、宋、明、清历史发展的总体趋势,都是错误项。

谢谢观赏!