- 1.24 MB

- 2021-05-06 发布

第 20 讲 古代中国的商业和经济政策

一、古代中国的商业

1.商业活动

(1)远古:出现早期的商业交换。

(2)商代:商业有了初步发展。

(3)西周:货币需求数量增加,骨贝和铜贝流通。

(4)春秋战国:出现巨商和繁荣的商业中心。

(5)汉代:商人成为古代社会交往活动中最为活跃的人群之一。

(6)唐代:商船以规模宏大著称;陆路商运发达,客舍、邸店、车坊等场所生意兴隆。

(7)宋元

①海外商运发展迅速,海外贸易税成为国家财政收入的重要来源之一。

②随着商业的发展,北宋时的益州出现了世界上最早的纸币“交子”。

(8)明清:京城、省城和大商埠出现了会馆;在按地域结成的商帮中,晋商和徽商势力最强。

[轻巧识记] 古代商业发展的“三先”“三后”

2.“市”的发展

(1)秦代:以法律规定商品买卖必须明码标价。

(2)汉代:集中贸易的“市”有专门的管理机构。

(3)南北朝:在一些地点自然形成民间集市——“草市”。政府对“草市”也实行行政管理。

(4)唐代:“草市”演进为相对集中的地方商业中心;“夜市”比较繁荣。

(5)宋代:“市”突破了空间和时间上的限制;商业活动不再受到官吏的直接监管;“草市”

已具有比较完备的饮食服务设施。

(6)明清:都市中的商业区已相当繁华。

[概念辨析] 古代“市”的基本形态

(1)“市”是指城市中集中贸易的地点或场所,前期有时间和地域上的限制,同时受到官吏的

直接监管,这种情况到宋朝时发生改变。

(2)“草市”主要是指在农村交通便利的地方自然形成的民间集市,打破了“市”的地域限制。

(3)“夜市”打破了政府对“市”的时间限制。

(4)“晓市”即早市,也打破了政府对“市”的时间限制。

3.商业城市

(1)战国:有的城市已出现称作“市井”的商业区。

(2)汉代:以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

(3)唐代

①除长安、洛阳的商业最为繁荣外,还有扬州。

②作为地区经济中心的杭州、湖州也成为商业发达的都会。

(4)宋代:都市商业繁盛,有夜市、晓市及定时一聚的庙会集市。

(5)清代

①乾隆时期的苏州,财富“甲于天下”。

②名镇有:盛泽镇、汉口镇及佛山镇、景德镇、朱仙镇等。

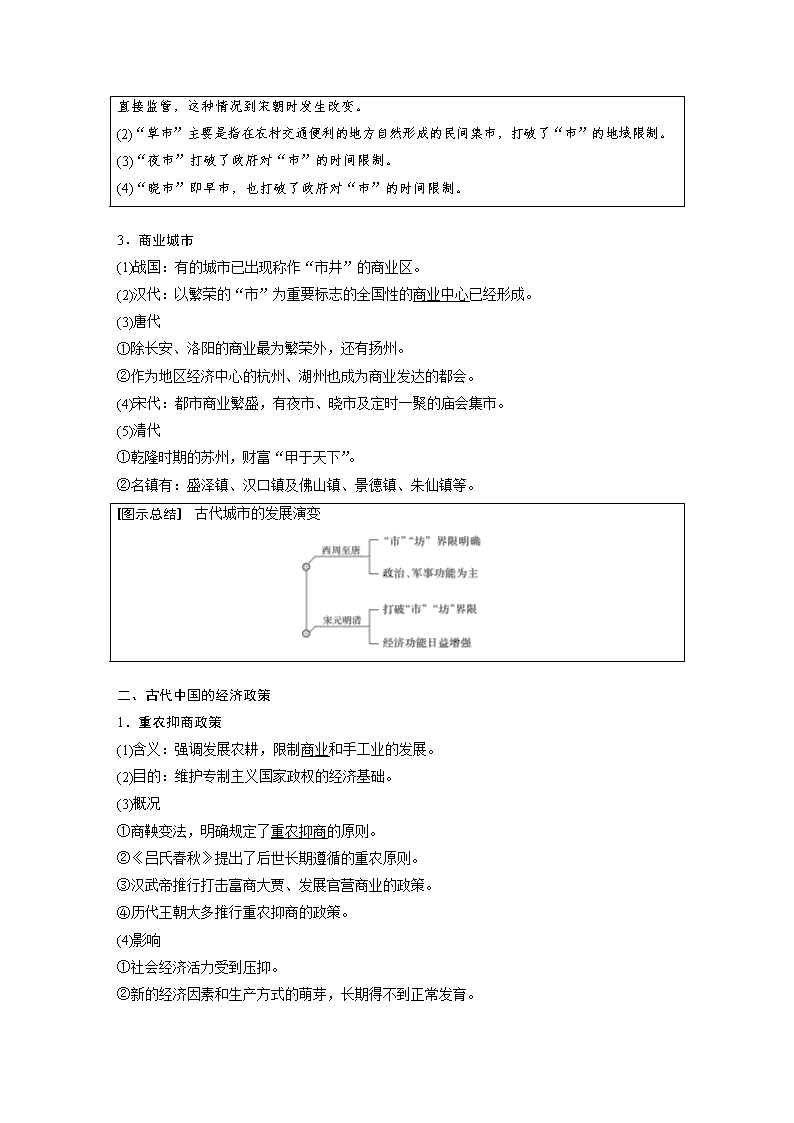

[图示总结] 古代城市的发展演变

二、古代中国的经济政策

1.重农抑商政策

(1)含义:强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

(2)目的:维护专制主义国家政权的经济基础。

(3)概况

①商鞅变法,明确规定了重农抑商的原则。

②《吕氏春秋》提出了后世长期遵循的重农原则。

③汉武帝推行打击富商大贾、发展官营商业的政策。

④历代王朝大多推行重农抑商的政策。

(4)影响

①社会经济活力受到压抑。

②新的经济因素和生产方式的萌芽,长期得不到正常发育。

2.“海禁”与“闭关锁国”

(1)含义:明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策。

(2)沿革

①明太祖屡次宣布“通番禁令”,注重“朝贡”贸易体制。

②清朝继承并发展了闭关锁国政策。

③短暂的“开放”实质上具有官方垄断的性质,仍然禁止民间贸易往来。

(3)影响:扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性;使中国社会在 19 世纪以极端保守和封闭

的面貌走向近代化的世界。

[精微点拨] “海禁”≠“闭关锁国”

(1)“海禁”政策不是禁止外国人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行,即所谓“贡

赐贸易”。

(2)闭关锁国政策不是绝对禁止对外交往和贸易,而是严格限制对外交往和贸易,如政府特许

广州“十三行”统一经营对外贸易。

考点一 古代中国商业与城市的发展

1.古代中国商业发展的八个趋势

(1)商业活动场所的变化:先主要在城市,后向农村集市贸易发展,至明清出现专业性的市集、

市镇;先是固定时间、场所,到后来打破时空界限。

(2)交易内容的变化:先以贩运、交流地区间的土特产品、经营统治者所需要的奢侈品为主,

到后来以一般人民所需的农副产品、手工业产品为主。

(3)交易媒介的变化:从最初物物交换到以贝壳等为代表的一般等价物;再后来以固定统一货

币为媒介。北宋时出现世界上最早纸币——交子,明清时期白银成为主要货币。

(4)流通领域的变化:最初都局限于流通领域,到明清时逐渐出现“生产与自由的雇佣劳动相

结合、商人资本以多种形式参与生产过程”的现象。

(5)商人组织的变化:由最初的亲缘关系发展为地缘关系和业缘关系的组织。如明清时期的晋

商和徽商。

(6)商人地位的变化:由商人社会地位低下,宋元明清时期社会地位有所提高,但是古代士农

工商等级观念始终没有改变。

(7)交易范围:由地区性贸易向全国性贸易、国内贸易向对外贸易扩大。

(8)城市职能:传统的政治性城市逐渐向商业化、专业化城市发展。

2.工商业发展的影响因素及作用

(1)影响因素

①政治:结束分裂走向统一,为经济发展奠定基础。

②经济:农业、手工业的高度发展,为商业发展提供物质基础。

③政策:政府(明清以前)实行开明开放的政策。

④交通:水陆交通的便利有利于对外贸易的发展。

⑤金融:纸币的出现和应用的促进。

(2)作用

①刺激了农业、手工业和城市的发展。

②促进了资本主义萌芽的产生,对自然经济起了破坏作用,同时也是对传统的重农抑商观念

的挑战。

③城市商品经济的发展,使市民的生活和观念发生了变化。

1.古代城市商业的时空观念变化

(1)唐代对“市”的经营时空限制

史料 皇城之南,东西十坊,南北九坊;皇城之东、西各十二坊,两市居四坊之地;凡一百

一十坊。凡市,以日中击鼓三百声而众以会;日入前七刻,击钲三百声而众以散。

——摘自《唐六典》

结论 空间限制严格;时间限制明确,表明政府对商业活动管理严格。

(2)宋代对商业控制放松

史料 宋朝时期,城市开始大规模出现,首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大

城市。……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……

商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”。——冯天瑜主编《中华文化史》

北宋东京城平面图

结论 城市商业功能凸显;商业活动时空限制被打破;对商业活动限制放宽。

东京有皇城(又称宫城、大内)、内城、外城三重城墙,皇城是皇帝的议事殿阁和寝宫所在地。

2.获取材料信息:根据材料,概括明清时期江南市镇的特点

材料 明清时,唐宋以来被称作“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区

在行政中心之外,出现了 71 个市镇,明代达 316 个;清代增至 479 个,市镇之间的直线距离

不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布行与手

工作坊,收纳周边个体民户的产品,进行深加工、吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

主要信息

答案 特点:以工商业活动为主要功能(经济功能加强);辐射范围广,分布密集;与周边农

村联系密切。

考点二 古代中国的经济政策

1.重农抑商的五大原因、四大表现、两方面影响

(1)五大原因

①封建经济以农业为本,农业直接关系到封建政权的兴衰存亡。

②商业的不稳定性和商人的流动性,与农耕经济和加强中央集权的需要相矛盾。

③法家强调抑商的主张。

④“重义轻利”观念的影响。

⑤根本原因:自然经济的产物,是生产力水平低下的产物。

⑥目的:保证赋役,巩固统治。

(2)四大表现

①统治者反复强调农业为本,工商业为末,形成轻视商人的主流价值取向。

②在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。

③强化户籍管理,限制人口流动。

④对工商业始终执行严格管理制度,多方面限制商人和商业活动。(政治上)限制商人政治权

力,堵仕途之路;(经济上)“重租税以困辱之”,发展官营工商业;(生活上)对其穿衣、建房、

乘车方面都有歧视性规定。

(3)两方面影响

①积极:封建社会前期,促进了农业和社会经济的发展,有利于保障社会稳定,有利于巩固

新兴地主阶级政权。

②消极:这一政策使社会经济活力受到压抑,新的经济因素和生产方式的萌芽长期得不到正

常发育。

2.闭关锁国政策的四大原因、两方面评价

(1)原因

①经济原因:自给自足、落后闭塞的封建自然经济的产物。“天朝物产丰盈,无所不有,原

不藉外夷货物以通有无”是对此最好的印证。

②政治原因:对付东南沿海人民的抗清斗争,割断沿海人民同台湾郑氏政权的联系,维护清

朝统治。

③客观原因:新航路开辟后,西方殖民者向东方扩张,侵扰我国东南沿海。

④主观原因:统治者盲目自大的观念。

(2)评价

①积极影响:作为一种消极的防御手段,在一定时期内对西方殖民主义侵略起到过一定的民

族自卫作用。

②消极影响:闭关锁国政策妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽

的滋长;使中国与世隔绝,未能及时学习西方先进的科学知识和生产技术,使中国逐渐落后

于世界潮流,造成了近代中国的落后挨打;闭关锁国政策也导致了中国航海造船事业的衰落

和在海洋时代的落伍。

1.论从史出:古代经济政策的时代性

(1)汉代:为增加政府收入而抑商

史料 随着西汉社会经济的发展,商人势力迅速膨胀……严重①影响中央财政收入。公元前

119 年,汉武帝令“初算缗钱”,向②工商业主、高利贷者征收资产税,并处罚隐瞒资产或申

报不实者。后又下令“告缗”,鼓励民众告发不如实申报的商人,结果“商贾中家以上大民

破”。——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

结论 ①目的是抑制商人势力增加财政收入。②向商人征收重税,严惩不如实申报资产的商

人,体现抑商政策的特点。

(2)明代:为适应时代变化而经济立法

史料 (明初)①市场管理立法初具规模,包括对商品价格的估定、度量衡的规范、牙商(中间

人)的管理、不正当经商行为的处置都有专门的法律条文。

洪武三十年(1397 年)②申禁人民无得擅出海与外国互市。——张晋藩《中国法制通史》

结论 ①市场立法规范商业行为,顺应了商品经济发展的要求。②“海禁”政策不利于开拓

海外市场,阻碍了经济的发展。

2.史由证来:分析下面的史料,论证说明清朝“闭关锁国”政策的影响

史料 对于中国来说,十三行的出现维护了天朝的规制,而对西方商人来说,十三行却遮断

了他们同中国民间和官方的联系。虽然这种做法常常引起西方人的愤懑,但在冲突没有激化

之前,中国的君主和官、绅、商都不会觉察到其中的毛病。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

论证

答案 (1)清朝实行“闭关锁国”政策,只允许广州十三行对外进行贸易。

(2)“闭关锁国”政策,虽然维护了清朝的封建统治,但是遮断了西方商人与“中国民间和官

方的联系”,引起西方人的不满。

(3)对于“闭关锁国”政策,统治阶级没有认识到其危害,最终导致了中国落后于世界发展潮流。

例题 (2017·江苏卷,21)明朝中后期商品经济繁荣,海外贸易一度活跃。阅读下列材料:

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以

种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利 5

两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。

嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,

徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。

他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则

用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567 年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设

督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超

地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国

内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳明朝海外贸易“一度活跃”的原因,说明海外白银流入中

国的主要背景。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析海外白银流入对中国经济发展的积极作用。

审题规范

设问 答题要求内容 关键点 答案来源

第 1 问

明朝中后期商品经济发展

的表现

商品经济 据材料一并结合所学知识

第 2 问

明朝海外贸易“一度活跃”

的原因;海外白银流入中

国的主要背景

原因;背景 据材料二并结合所学知识

第 3 问

海外白银流入对中国经济

发展的积极作用

积极作用 据材料一、二并结合所学知识

答题法则

1.逐问作答,问什么答什么,不漏问题。

2.调动知识组织答案时,注意材料信息与所学知识相结合。

3.注意理解历史概念的内涵,如商品经济。

4.注意常用历史术语的含义:原因、背景、作用等。

答案 (1)表现:经济作物大量种植;农产品商品化程度加深;商人资本雄厚;商帮(徽商、晋

商)活跃。

(2)原因:中国商人主动参与海外贸易;政府开放(放松)海禁;设立专门管理机构。

背景:新航路开辟;殖民者掠夺美洲白银(贵金属);中国手工业品在海外受欢迎;外国无合

适商品与中国交换,不得不用白银支付。

(3)作用:白银成为主要流通货币;促进了商品经济发展(商业繁荣);加强了中国与世界的经

济联系。

江苏卷 5 年考题统计

2017 年 非选择题 T21,明朝商品经济发展与海外贸易

2016 年 非选择题 T21,汉代商业政策调整

2015 年 选择题 T5,明末民风“尚利”的原因

2014 年 选择题 T2,唐代市场管理制度

2013 年 选择题 T4,清前期商业风气的兴盛

1.命题点:唐后期的设市制度

(2014·江苏单科,2)唐前期规定:“诸非州县之所不得置市”。后期则规定:“中县户满三千

以上,置市令一人、史二人,其不满三千户以上者,并不得置市官。若要路须置,旧来交易

繁者,听依三千户法置。”由此可见唐后期( )

A.市的建置制度已有所调整

B.县不满三千户绝不许设市

C.市的交易不再受官府监管

D.只有州县所在地才许设市

答案 A

解析 依据材料“诸非州县之所不得置市”可知,唐前期只有县治以上的城市才能设市;依

据唐后期的规定可知,唐政府放宽了对市的限制,故 A 项正确。材料“其不满三千户以上者,

并不得置市官”等说明允许设市,只是不满三千户的不设官员管理,故 B 项错误。依据“要

路须置”(交通要道设置市)可知 D 项错误。“市令”等的设置表明市的交易仍受官府监管,

故 C 项错误。

2.命题点:清代商品经济的发展对社会观念的影响

(2013·江苏单科,4)清前期《望江南百调》唱道:“扬州好,侨寓半官场,购买园亭宾亦主,

经营盐、典仕而商,富贵不归乡。”材料反映了( )

A.仕商身份界限完全打破

B.商业发展改变社会风气

C.地方商业均由官员经营

D.政府摒弃传统抑商政策

答案 B

解析 解答本题的关键是理解材料的意思:侨寓扬州的大商人,在经营盐业和典当业获得巨

额财富后,他们不仅购买豪华的园林,还捐钱买官,成为“仕而商”的官商,说明商业发展

改变了社会风气。由题干材料不能断定仕商身份界限完全打破,也不能说明当时地方商业均

由官员经营,排除 A、C 两项。清朝仍然推行传统的重农抑商政策,排除 D 项。答案为 B 项。

3.命题点:《清明上河图》反映的宋代市场特色

(2012·江苏单科,3)以下关于“市”的材料中,最符合下图场景的是( )

《清明上河图》(局部)

A.“……立九市,其六市在道西,三市在道东。”

B.“凡江淮草市,尽近水际。”

C.“千竹夜市喧”;“蛮声喧夜市”。

D.“大街两边民户铺席……约十余里。”

答案 D

解析 本题从画面提供的场景入手,解题关键是熟知宋代城市商业的特点。A 项在规定区域

内设置市,市和坊分开,与图片中打破市坊的界限不符,故排除。B 项草市和 C 项夜市都与

图片中白天城市商业的繁荣没有关联,故排除。“大街两边民户铺席”说明了宋代商业的特

点——市、坊混在一起,也与图片场景相吻合,故选 D 项。

1.命题点:社会环境对商品经济的影响

(2017·江苏省姜堰中学模拟预测一,27)据《晋书·食货志》记载:“及黄初二年(221 年),魏

文帝罢五铢钱,使百姓以谷帛为市。至明帝世,钱废谷用既久……”此现象出现的原因是( )

A.北魏商品经济不发达

B.社会动荡,经济破坏

C.五铢钱出现急剧贬值

D.政府大力提倡实物交易

答案 B

解析 材料反映的是用谷帛代替铜钱进行商品交换,不能体现出商品经济不发达,故 A 项错

误;从材料时间,可知是三国时期,当时战乱不断,社会动荡,金属货币价值不稳定,故商

品交换以物易物,故 B 项正确;由于当时社会动荡不安,政权更迭,导致五铢钱贬值,不适

应商品交换需要,故五铢钱贬值不是导致材料中以谷帛进行交换的主要原因,故 C 项错误;

政府提倡实物交易也是迫于金属货币更新快,易贬值,故不是材料现象的主要原因,故 D 项

错误。

2.命题点:封建社会后期商品经济发展的趋势

(2017·高邮高考临考冲刺押题卷七,28)中国封建社会后期,粮、棉、茶等一般的民生用品在

转运贸易中的比重逐渐增加,流通量和流通范围较以往有所扩大,流向主要是从农村流向城

市。这种状况表明中国( )

A.农产品商品化趋势的增强

B.自给自足的自然经济解体

C.生产力水平出现质的飞跃

D.城乡生活方式的融合

答案 A

解析 中国自给自足的自然经济开始解体是在鸦片战争之后,故 B 项错误;农产品商品化程

度提高虽然是社会生产力提高的重要标志,但这并不意味着生产力水平出现质的飞跃,故 C

项错误;农产品由农村流向城市是自古代城市产生以来就存在的经济现象,“流通量和流通

范围较以往有所扩大”并不代表城乡生活方式的融合,故 D 项错误。

3.命题点:明代社会结构的变化

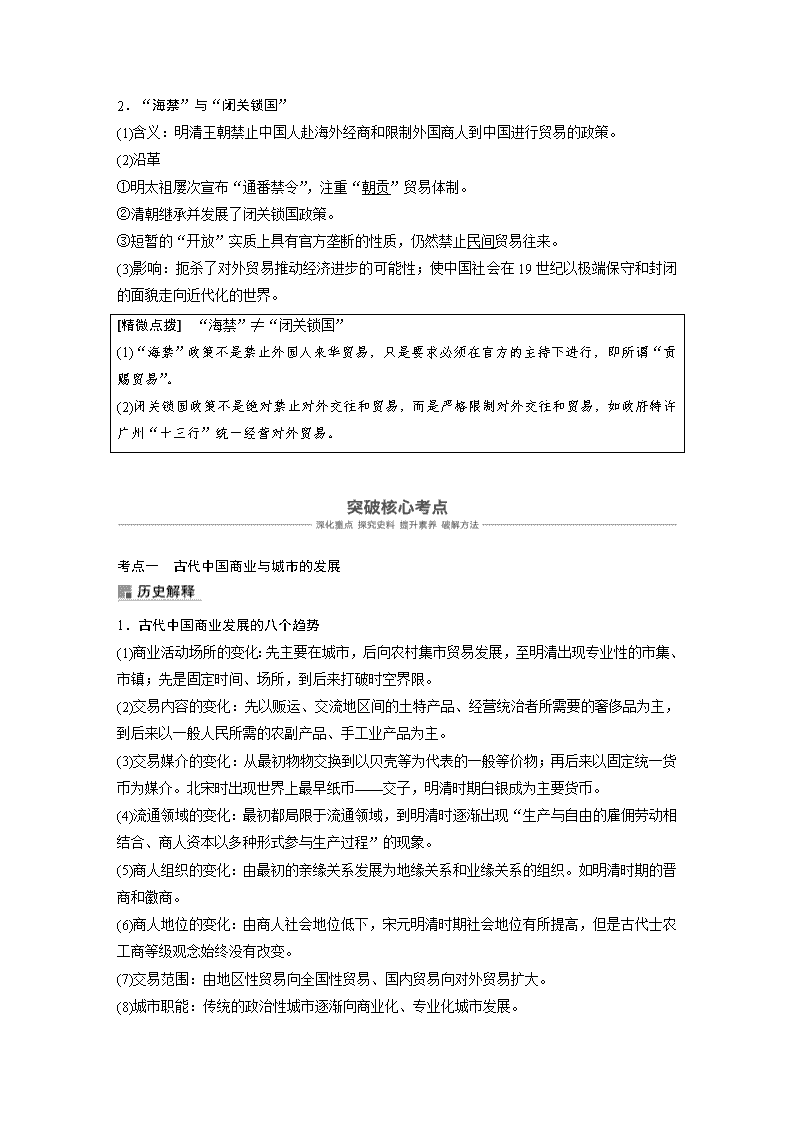

(2017·邳州三模,26)下图为明代苏杭地区居民身份结构示意图,该图反映了( )

A.农民是居民的主体部分

B.租佃关系开始确立

C.商人群体社会地位较低

D.自然经济逐渐解体

答案 A

解析 按照图片所示自耕农和佃农占比达 60%,是居民的主体部分,故 A 项正确。

4.命题点:古代本末观念的冲突

(2018·南京高考模拟,25)战国时商鞅主张重农抑商,西汉时桑弘羊认为农商并重、本末俱利,

宋代以后反对重农抑商的思想家明显增加,认为工商皆本。这些古代商业思想( )

A.与历代商业政策的调整基本一致

B.都站在反对国家干预经济的立场

C.是古代经济发展迟滞的主要原因

D.揭示了“本末”观念的长期存在

答案 D

解析 材料中桑弘羊主张农商并重,宋以后主张工商皆本,这些商业思想与历代重农抑商的

商业政策不一致,故 A 项错误;商鞅变法时推行重农抑商政策便有政府干预经济的思想,故

B 项错误;重农抑商政策对中国古代商品经济及资本主义萌芽发展起阻碍作用,但不是古代

经济迟滞的主要原因,故 C 项错误。

5.命题点:对外贸易对闭关锁国政策的冲击

(2017·扬州高三第一学期期中,5)乾隆二十年,一些原在广州贸易的英国商船来浙江宁波贸易,

乾隆批示“浙民习俗易嚣,洋商错处,必致滋事”“今番舶既已来浙,自不必强回棹。惟多

增税额,将来定海一关,即照粤关之便”。材料表明( )

A.清初注意防范抗清势力

B.中外贸易冲击着原有的管理体制

C.清初为了增加收入开放

D.清朝时期闭关锁国政策已被打破

答案 B

解析 根据“浙民习俗易嚣,洋商错处,必致滋事”可知其目的是防内,故 A 项错误;根据

“多增税额,将来定海一关”可知国家根据对外贸易的情况在不断地调整政策,故 B 项正确;

题中没有明确数据说明收入的多少,故 C 项错误;根据“照粤关之便”可知能够对外贸易的

地方并不普遍,故不能否定既定的政策,故 D 项错误。

6.命题点:春秋战国时期商贸经济发展的环境

下图为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现

象反映了( )

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

答案 A

解析 从地图可以看出陶和曹鲁都位于山东,均为黄河中下游地区,农业发达,地理位置优

越,故 A 项正确。争霸战争往往不利于经济交往,故 B 项错误;交通条件可以影响地方经济

发展,而不可能“决定”,故 C 项错误;地图信息未体现城市规模与商业繁荣的关系,故 D

项不符合题意。

课时作业

一、选择题

1.(2018·启东模拟,25)《史记·货殖列传》中记载文景时期商业发展状况时说“富商大贾周

流天下,交易之物莫不通得其所欲”。这说明文景时期商业的发展( )

A.强化了政府的抑商政策

B.推动了社会经济的发展

C.减少了政府的财政收入

D.瓦解了封建小农经济

答案 B

解析 根据材料“富商大贾周流天下”可知,文景时期的重农抑商政策已出现日益松弛而非

强化的迹象,故 A 项错误;材料中并没有关于政府财政收入的阐述,故 C 项错误;秦汉时期

是中国古代小农经济的奠基时期,故 D 项错误。

2.(2018·苏锡常镇月考)汉代京师长安的商业区有九市,“九市开场,货别隧分”。洛阳的商

业市场有三市,“金市在大城西,南市在大城南,马市在大城东”。在当代不仅京师,一些名

都和郡县也都设有市。下列关于汉代商业发展的说法正确的是( )

①商业活动突破空间限制 ②城市商业活动比较繁荣 ③政府开始鼓励商业发展 ④商品分

区排列和出售

A.②④ B.①② C.③④ D.①③

答案 A

解析 材料中“长安的商业区有九市”“洛阳的商业市场有三市”表明汉代商人经商受到空

间的限制,①错误;“长安的商业区有九市”“洛阳的商业市场有三市”“一些名都和郡县

也都设有市”表明汉代城市商业活动比较繁荣,②正确;汉代统治者推行重农抑商的政策,③

错误;“九市开场,货别隧分”“金市在大城西,南市在大城南,马市在大城东”表明商品

分区排列和出售,④正确。答案选 A。

3.(2017·南京二模,26)司马迁在《货殖列传》中说:“汉兴,海内为一。开关梁,弛山泽之

禁,是以富商大贾,周游天下。交易之物莫不通得其所欲。”对此材料解读准确的是( )

A.西汉货币经济发达

B.重农抑商政策没有阻碍商品经济的发展

C.西汉政府没有实行重农抑商政策

D.西汉统一为商业发展创造良好的环境

答案 D

解析 材料与西汉货币经济的发达与否无关,故 A 项错误;材料无法看出重农抑商政策是否

阻碍了商品经济的发展,故 B 项错误;根据所学知识西汉政府实行了重农抑商政策,故 C 项

错误;根据材料“汉兴,海内为一。开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾,周游天下。交易

之物,莫不通得其所欲”可以看出西汉的统一为商业的发展创造了良好的条件,故 D 项正确。

4.(2017·无锡二模,27)武后时,官员张衡在市场购买食品受到御史的弹劾。唐德宗时,宰相

刘宴入朝时在路旁购买胡饼吃,群僚对此毫不奇怪。这反映出唐朝( )

A.重农抑商政策名存实亡

B.城市人价值观念的变化

C.前后期吏治有天壤之别

D.社会开放程度越来越高

答案 B

解析 唐朝时依然推行重农抑商政策,故 A 项错误;材料中张衡与刘宴均购买食物,但前者

遭弹劾,后者群僚则不觉为怪,说明随着商品经济发展城市人已接受到市场购买食物的生活

方式,故 B 项正确;材料与吏治无关,故 C 项错误;材料不足以反映社会开放程度,故 D

项错误。

5.(2017·徐州高三第二次联考,26)唐代诗人杜牧《上李太尉论江贼书》中曾谈到江淮间的草

市,谓“凡江淮草市,尽近水际,富室大户,多居其间。”由此可以获悉( )

A.突破政府对商品交易的时间限制

B.促进了江河沿岸富家大户的形成

C.草市交通便利,政府往往任其发展

D.唐朝后期草市已获得了一定发展

答案 D

解析 据材料可得草市突破了商品交易的地域限制,不是时间限制,故 A 项错误;据材料可

得江淮草市设在临近富家大户居住地,B 项在材料中无体现,故 B 项错误;政府政策在材料

中无涉及,故 C 项错误;据材料可得唐后期已有草市,并已获得了一定发展,故 D 项正确。

6.(2018·盐城模拟)唐代郑熊《番禺杂记》载,“海边时有鬼市,半夜而合,鸡鸣而散。人与

交易,多得异物”。明代谢肇淛《五杂俎》又载,“务本坊西门有鬼市,冬夜尝闻卖干柴声”。

对材料理解正确的是( )

A.鬼市是自然形成的民间集市

B.官府逐步放松对市的管制

C.唐代的市已有了突破性发展

D.明代的坊市界限开始消失

答案 A

解析 材料“海边时有鬼市,半夜而合,鸡鸣而散。人与交易,多得异物”和“务本坊西门

有鬼市,冬夜尝闻卖干柴声”表明时间是在夜里,地点在海边和坊西门,说明鬼市是自然形

成的,人们之间互通有无的民间集市,故 A 项正确;材料没有涉及政府对鬼市的管制问题,

故 B 项错误;市有突破性的进展是在宋代,而不是唐代,故 C 项错误;坊市界限开始消失是

在宋代,故 D 项错误。

7.(2017·常州二模,26)南宋末年,吴自牧创造了一句后来非常著名的谚语:“开门七件事,

柴米油盐酱醋茶。”从中我们可以判断在南宋( )

A.茶叶的种植已经遍及全中国

B.米饭取代了面食的主食地位

C.中国人的饮食结构基本确定

D.商业发展促使饮食习惯趋同

答案 C

解析 茶叶的种植已经遍及全中国说法过于绝对,故 A 项错误;米饭取代了面食的主食地位

不符合史实,故 B 项错误;“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”与现在中国人的饮食结构基本

一致,故 C 项正确;材料没有涉及到饮食习惯,故 D 项错误。

8.(2017·南通二模,27)明朝初年政府“命在京兵马指挥司并管市司,每三日一次,校勘街市

斛斗、秤尺,稽考牙侩(中间商)姓名,时其物价”。此举意在( )

A.垄断城市商业贸易

B.强化重农抑商政策

C.维护市场公平交易

D.征税补充军费开支

答案 C

解析 A 项在材料中无体现,故 A 项错误;据材料可得政府对商业的管理,不涉及重农抑商

政策,故 B 项错误;据材料可得明初政府设官校勘度量衡和核定物价,加强对商业秩序的管

理,维护市场公平交易,故 C 项正确;D 项在材料中无体现,故 D 项错误。

9.(2018·连云港模拟二,26)宋初,行“恤商”之法,如宋太宗诏曰:“除商旅货币外,其贩

夫贩妇细碎交易,并不得收其税。”这一政策直接造成了( )

A.商品经济的活跃

B.土地兼并的炽烈

C.重农抑商的放松

D.重利风气的盛行

答案 A

解析 材料问的是这一政策造成的直接影响,土地兼并的炽烈说的是农业方面的影响,商业

政策不可能直接影响到农业,故 B 项错误;重农抑商的放松导致“恤商”之法的制定,而不

是“恤商”之法导致重农抑商的放松,故 C 项错误;材料问的是这一政策造成的直接影响,

重利风气的盛行应该是在商品经济发展的情况下出现,故 D 项错误。

10.(2017·淮安二模,7)朝奉本是一种古老的官职。秦代有朝请,汉代有奉朝请,意思是“逢

朝会请”,即每逢上朝便应召议事,并不实指某个官位。明清两代,徽商蓬勃崛起,“徽州朝

奉”成了徽记富商和当铺掌柜的专称。“徽州朝奉”这种现象本质上说明了( )

A.徽商弃商从政

B.徽商追求虚荣

C.徽商寻求政治庇护

D.政府抑商

答案 D

解析 徽商弃商从政与材料和史实均不符,故 A 项错误;徽商追求虚荣反映的是一种表面现

象,与题干“本质”不符,故 B 项错误;根据材料“徽州朝奉”是一种自我“加封”,不是

官府封授,故 C 项错误;根据材料“徽州朝奉”这种现象的产生,本质上反映了政府重农抑

商的政策导向,商人希图通过自我加封,提高自己的社会地位,故 D 项正确。

11.(2017·如皋三模,25)宋代时“如工商杂类人等有奇才异行卓然不群者,亦并解送”;到明

代,仅盐商子弟考取进士者就有 180 余人,成为举人者有 340 余人。这一现象说明( )

A.四民等级观念在宋代以后趋于消失

B.抑商政策在宋明时期出现一定松动

C.“贱商令”抑制了商人的社会地位

D.古代在科举领域不存在抑商的现象

答案 B

解析 等级观念在中国古代封建社会一直存在,趋于消失太过绝对,故 A 项错误;根据题意,

工商业阶层在宋代、明代也可参加科举考试,说明抑商政策有所松动,故 B 项正确;题目中

提到的是对商人地位贬低的松动,实际上是提高了商人的社会地位,故 C 项错误;科举制是

中国古代的选官制度,一直是由士大夫把持,开始是禁止商人考试的,故 D 项错误。

12.(2017·南京、盐城二模,4)清代雍正二年(1724),山西巡抚刘于义奏称:“山右(今山西)

积习,重利之念,甚于重名。子弟之俊秀者,多入贸易一途,其次宁为胥吏。至中材以下,

方使之读书应试。”这表明( )

A.传统观念因追求财富而改变

B.学而优则仕的传统被抛弃

C.重农抑商政策已经发生变化

D.商人的政治地位大大提高

答案 A

解析 材料中“重利之念,甚于重名”表明重农抑商观念发生变化,故 A 项正确;抛弃学而

优则仕与材料中“至中材以下,方使之读书应试”不符,故 B 项错误;材料中“山右(今山西)

积习”表明是地方性的观念变化,而非政策,故 C 项错误;清雍正帝强调“工贾皆其末也”,

商人的地位没有“大大提高”,故 D 项错误。

13.(2018·苏锡常镇模拟)《清高宗实录》记载乾隆上谕:“市井之事,当听民间自为流通,

一经官办,本求有益于民,而奉行未协,转多扞格(抵触之意)。”该上谕表明乾隆皇帝( )

A.推行以商养官 B.摒弃抑商政策

C.放宽集市管理 D.主张藏富于民

答案 C

解析 “市井之事,当听民间自为流通,一经官办……转多扞格”意指官府应多给私营商业

以自由,不要过多干预,C 项正确;A、D 两项在材料中没有体现;抑商政策贯穿了中国封

建社会的始终,B 项错误。

14.(2018·邳州一模,27)1757 年,乾隆降旨限定广州一口通商,并从乾隆中期开始,清廷相

继制定了《防范外夷规条》《交易章程》等一系列全面约束管制外商活动的正式章程。该政策( )

A.旨在保护民族工业的发展

B.养成了国民的妄自尊大心理

C.客观上迟滞了近代化起步

D.成为近代列强侵华的导火索

答案 C

解析 民族工业是中国近代的产物,故 A 项错误;清朝国民自大心理一定程度上促成了闭关

锁国的对外政策,故 B 项错误;闭关锁国的外交政策一定程度上阻碍了中外交流,阻碍了中

国社会向近代化转型,故 C 项正确;列强侵华的导火索是中西贸易逆差,故 D 项错误。

15.(2018·淮安、宿迁、连云港、徐州一模)乾隆九年制定的《管理澳夷章程》规定:洋船出

入,严行盘验;夷人有事不能面见督抚等大员,也不准由“熟识商人”代为传达,必须由澳

门县丞申报海防衙门。清政府制定这一章程的主要目的是( )

A.加强澳门管理 B.取消外交活动

C.严控中外接触 D.禁止海外贸易

答案 C

解析 题干中提到的是对夷事务,并未提到澳门的管理,故 A 项错误;题干中“夷人有

事……必须由澳门县丞申报海防衙门”说明存在外交事务,故 B 项错误;题干中“夷人有事

不能面见督抚等大员,也不准由‘熟识商人’代为传达”说明清政府严格控制与外国的交往,

故 C 项正确;题干中并未提到禁止对外贸易,故 D 项错误。

二、非选择题

16.(2017·南京、盐城二模,21)徽商是旧徽州府籍的商人的总称,它是明代中叶至清道光年

间中国最具实力和影响的商帮,曾雄踞华夏商界达三百年之久。阅读下列材料:

材料一 吾邑(婺源)习俗每喜远商异地,岂果轻弃其乡哉!亦以山多田寡,耕种为难,而苦

志读书者又不可多得。是以挟谋生之策,成远游之风,南北东西,本难悉数,而始而经商继

而遂家者,则有迁清江浦、湖南、广西、成都、金陵、繁昌、桐城、蔡田等处。

——婺源《碴煌洪氏统宗谱》卷 59

材料二 邑中商业以盐典茶木为最著。在昔盐业尤兴盛焉,两淮八总商邑人恒占其四。……

彼时盐业集中淮扬,全国金融几可操纵。致富较易,故多以此起家。席丰履厚,闾里相望。

其上焉者,在扬则盛馆舍,招宾客,修饰文采,在歙则扩祠宇,置义田,敬宗睦族,收贫乏。

下焉者,则但侈服御居处声色玩好之奉,穷奢极靡,以相矜炫已耳。

——《歙县志》卷 1《舆地志·风土》

材料三 徽人在扬州最早,考其时代,当在有明中叶。故扬州之盛,实徽商开之。扬,盖徽

商殖民地也。徽郡大姓,如汪、程、江、洪、潘、郑、黄、许诸氏,扬州莫不有之,大略皆

因流寓而著籍者是也。……清代盐商歙县人汪应庚除重建平山堂外,还斥巨资修建西园、平

楼、蜀冈万松亭等园林和亭台建筑设施。乾隆二年,盐商祁门人马曰琯一人独捐 2 400 两白

银疏浚扬州广渠门至便益门的街道;扬州康山南河下至钞关北地势低洼,街衢易积水,歙县

大盐商鲍志道更是独立出资为其易砖为石,铺垫了石板路面,还斥资修造了虹桥等等。……

在扬州的徽州盐商周围,集结了大批学者和文人,明代休宁商人汪新经商于扬州,既雄于赀

又以文雅游扬缙绅间,芝城姜公、金公辈名儒巨卿皆与公交欢。

——摘编自卞利《无徽不成镇》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出婺源徽商兴起的原因。

(2)根据材料二,指出徽商的商业地位,并据徽商资本的流向指出其本质。

(3)根据材料三,概括指出徽商对扬州发展做出了怎样的贡献。

(4)综合上述材料,指出徽商与城市发展的关系。

答案 (1)原因:自然条件的限制;外出经商的习俗;科举仕途的艰难;区域间长途贩运的发

展;商品经济发展。

(2)地位:控制全国的贩盐业的重要部分;几乎操纵全国金融。本质:封建商帮。

(3)贡献:大量的徽商落户在扬州;推动扬州城市建设;发展扬州学术文化事业;促进扬州经

济的繁荣。

(4)关系:相互促进。