- 1.75 MB

- 2021-05-06 发布

第 1页(共 11页)

试卷类型:A

山东省新高考质量测评 2021 届高三 12 月联合调研监测

历史试题

2020.12

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、班级、姓名、考号、座号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用 2B 铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用 0.5

毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用 2B 铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、

试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。每小题只有一个选项符合

题目要求。

1.春秋时期,许多在战争中逃离家园的流亡者和冒险者把中原的思想和行为方式传播到邻

近的蛮族地区。在这一过程中,山东半岛及其东北部的沿海平原地区被完全纳入中原文

明的范围,中国的北部和西部边疆也有类似的扩展。这一过程表明

A.百家争鸣初见端倪 B.中原文化重心转移

C.分封宗法走向瓦解 D.华夏文明逐渐拓展

2.鉴于秦亡教训,汉初,约法省刑,简易疏阔。到汉武帝继位以后,刑律日繁,“律令凡

三百五十九章,大辟四百九条,千八百八十二事,死罪决事比万三千四百七十二事”。

出现这一变化的主要原因是

A.春秋决狱 B.专制强化 C.经济发展 D.国家统一

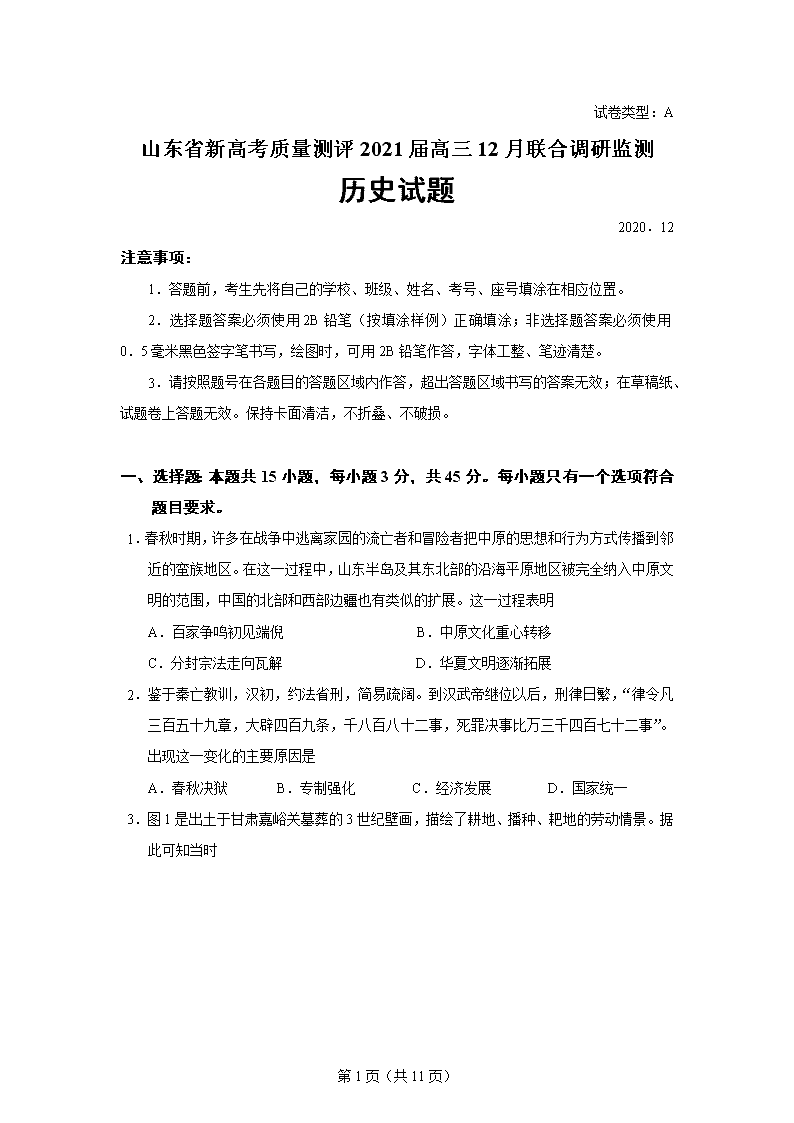

3.图 1 是出土于甘肃嘉峪关墓葬的 3 世纪壁画,描绘了耕地、播种、耙地的劳动情景。据

此可知当时

第 2页(共 11页)

图 1

A.牛耕技术普遍推广 B.曲辕犁进一步完善

C.男耕女织的生产状况 D.精耕细作的农业生产

4.唐朝时期科举出身的官员占总官员数的 15%,北宋时期这一比例占到 40%;晚唐时期

69%的高官出身世家大族或官宦世家,北宋时期这一比例只有 19%。上述变化说明

A.社会阶层流动加强 B.政府行政效率提高

C.理学兴起完善科举 D.中央官制发生变化

5.康熙时,均丁赋于田,计田派丁,不问丁数;嗣后,盐钞银、匠班银亦陆续派人地丁;

五十年,定丁额,永不加赋。雍正元年,遂以丁赋摊人地亩,一并其征。这些做法

A.受益于新经济因素 B.强化了人身依附关系

C.促进了人口的增长 D.推动进步思潮的形成

6.1852 年 6 月,太平天国发布《奉天讨胡布四方谕》。大意说:天下为上帝之天下,满洲

为胡虏妖人,肆毒混乱。以中国五千余万之众,受制于满洲十万,可谓奇耻。现在皇天

震怒,命天王扫除妖孽,“兴复久沦之境土,顶起上帝之纲常”,希望大家“同力戮力,

扫荡胡尘”,“同享太平之乐”。这篇檄文说明太平天国

A.反对封建专制 B.借用宗教武器 C.坚持封建大一统 D.抨击列强侵略

7.“同治中兴的英雄主要来自湘军的核心官员……这些爱国之士虽身为汉人,但坚定效忠

清政府且相对较为无私,具有深重的新儒家信念,真切关注对于其社会阶级道德重整,

关注乱事之后以传统模式重建廉洁、活力、仁慈的政府。”该学者强调同治中兴

A.推动了清王朝近代化 B.推动了非政府精英崛起

C.导致政治权力地方化 D.对于社会转型作用有限

8.这是近代中国某一事件的主张:①改组南京政府,容纳各党各派,共同救国;②停止一

切内战……⑦确实遵行总理遗嘱;⑧立即召开救国会议。这些主张

A.推动了国民革命的蓬勃开展 B.有利于抗日民族统一战线形成

第 3页(共 11页)

C.体现了中共反蒋抗日的政策 D.有利于改善抗日根据地的处境

9.观察表 1

表 1 新中国工业年均增长率表

年份 分类 国营工业 农村集体工业 城市集体工业及其他 全部工业

1982—1986 8.9% 30.0% 18.6% 13.6%

这些数据可以说明当时中国

A.农村经济改革的成效显著 B.打破单一的公有制结构

C.城乡一体化已经基本实现 D.现代企业制度开始确立

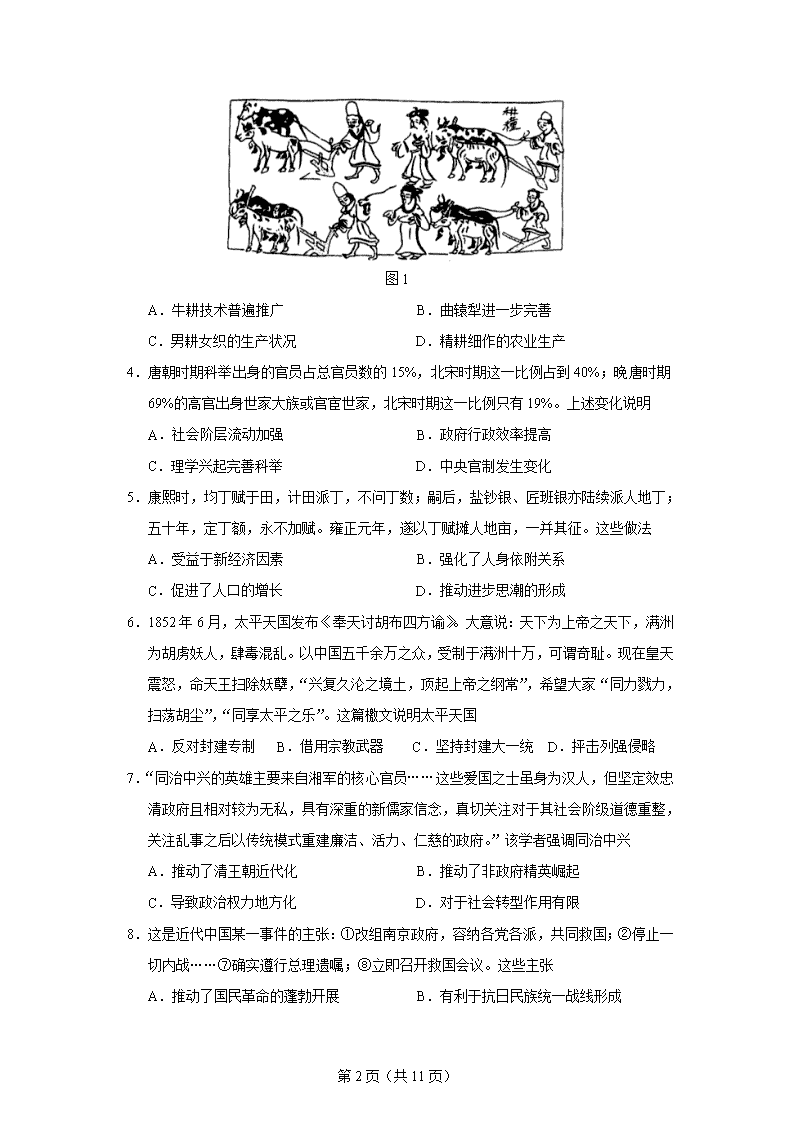

10.图 2 是 1949 年—1956 年《人民日报》中“独立自主”一词的使用频率,其变化呈现“V

字形”。这说明我国

1949—1956 年《人民日报》中“独立自主”的使用频率

图 2

A.放弃了一边倒的外交政策 B.和平共处成为中国外交的主流

C.外交走出国门呈现新姿态 D.中国与西方国家关系降到冰点

11.在古希腊,话语具有压倒其他一切权力手段的特殊优势。话语成为重要的政治工具,国

家一切权力的关键,指挥和统治他人的方式。这一特点

A.基于智者学派的形成 B.推动了工商业的发展

C.说明法治基础的缺失 D.适应了城邦政治需要

12.英国 1679—1681 年议会期间,议员们对信奉天主教的詹姆斯公爵能否继承王位问题发

生分歧。富裕的资产者和在革命中得到好处的新贵族持否定态度,主张限制王权,他们

被斥为“辉格”;持赞成态度的议员们被反讥为“托利”。据比可知,两党制的形成

A.巩固光荣革命成果 B.折射了英国革命的精神

C.完善了君主立宪制 D.反映了议会政治的弊端

13.中世纪晚期,十字军在宗教狂热的驱使下去拯救圣墓,当他们终于攻占了耶路撒冷之后,

便试图打开圣墓,期望证明上帝在世间的存在,证明永恒而神圣的东西与有限的东西的

第 4页(共 11页)

结合。然而令他们大失所望的是,圣墓中空空如也。这一现象可用于说明

A.上帝“先定”的合理性 B.文艺复兴影响巨大

C.信仰不在身外在内心 D.启蒙运动势在必行

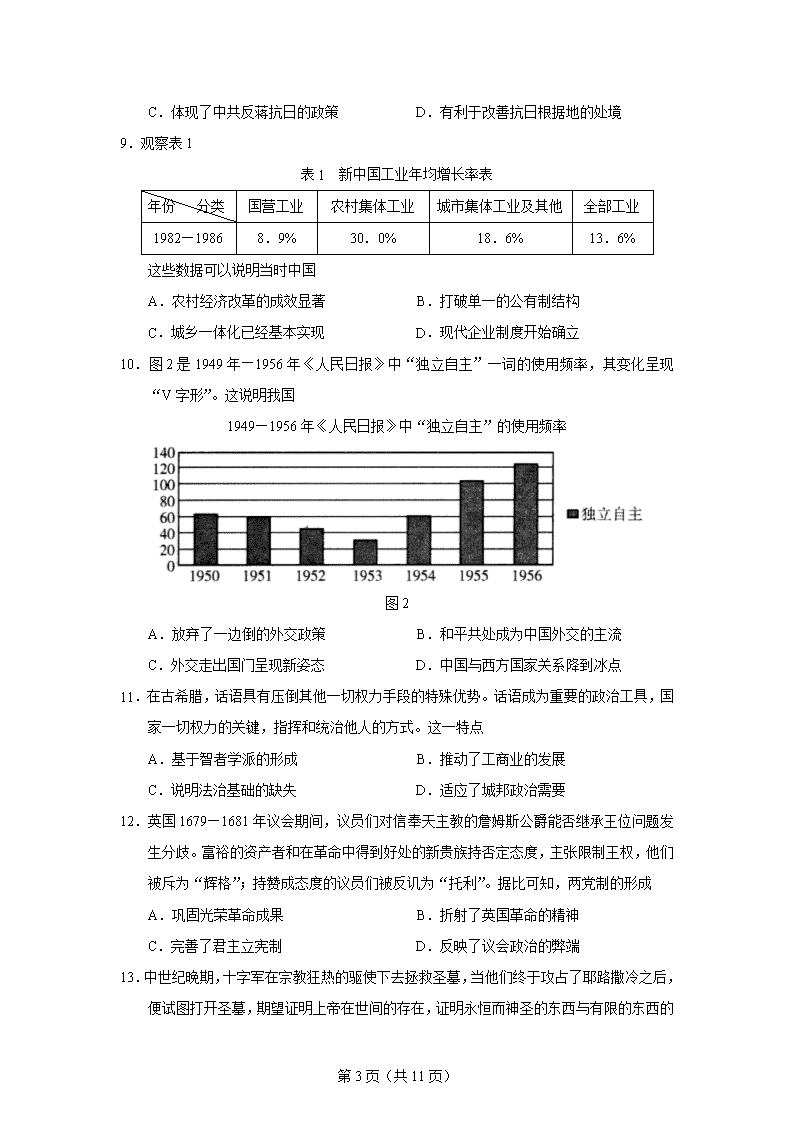

14.1937 年 2 月 5 日,罗斯福正式向国会提交了有关“填塞法院计划”的咨文。图 3 是关

于该计划的一幅漫画《我们是最高法院的木偶吗》,该漫画意在说明

图 3

A.分权制衡原则遭到破坏 B.总统意图扩张行政权力

C.两党竞争存在着弊端 D.司法与行政走向对立

15.古巴危机和平解决之后,催生了一些限制核武器的协定(表 2)。这些史实可以说

明冷战

表 2

时间 名称

1963 年 《控制核武器试验的协定》

1967 年 《禁止外空核武器的协定》、《拉美无核区的协定》

1968 年 《现有核国家以外不扩散核武器的条约》

1971 年 《海底禁止核武器的协定》、《禁止使用生物武器的协定》

A.加剧了国际关系紧张 B.冷战促进了科技发展

C.激烈对抗中存在缓和 D.冷战加剧了军备竞赛

第 5页(共 11页)

二、非选择题:本题共 4 小题,第 16 题 12 分,第 17 题 14 分,第 18 题 14 分,

第 19 题 15 分,共 55 分。

16.(12 分)图 4、图 5、图 6 是中国古代三个历史时期(汉、南北朝、唐)的边疆图。阅

读材料,回答问题。

材料

图 4

第 6页(共 11页)

图 5

图 6

第 7页(共 11页)

分别提取图 4、图 5、图 6 的信息,并据此说明与其对应的历史时期。(12 分)

17.(14 分)阅读材料,完成下列要求。

材料

1584 年西方传教士利玛窦刻印了《山海舆地全图》。在这幅地图中,人们生活的世界不

再是平面的、而是一个圆形的,中国不再是世界的中心,而是与很多国家一样,错落地分布

在这个圆形的世界上,中国也不再占据地图的大部分。利玛窦担心“他(皇帝)看见中国这

么小,会大发雷霆,责怪我们蓄意在图上缩小中国,藐视中国人”。但出乎意料的是它被万

历皇帝看中,还令太监另外绘制,而且屡被收入综合知识类书甚至专门图书中。这表明这一

世界观念正在悄悄的渗透和瓦解着中国人的“天下”、“中国”和“四夷”观念。

1723 年,清雍正帝禁天主教,之后中国教禁日严一日。道光时钦天监的西人为之绝迹。

清《四库全书》指西方天文、推算、工匠制作“夸诈迂怪,为异端之尤”,“所格之物,皆器

数之末;而所穷之理,又支离神怪而不可诘,是所以为异学耳”。

——依据《中国思想史》《中国近代史纲》整理

解读材料,任意提取一个观点,结合明清文化的其它相关史实,加以论证。(要求:观

点明确;史论结合;逻辑严密)

18.(14 分)从一定意义上说,铁路是时代的缩影。阅读材料,完成下列要求。

材料一

1876 年,上海洋商擅筑铁路……火车开行后,六月间有压毙人命之事。经该道(上海

道)会商英领事,饬令停止行驶……

1880 年,内阁学士张家骧上《未可轻议开造铁路折》:“洋人工于贸利,其从旁觎,意

想可知。设或借端生事,百计要求,则将何以应之?”

1880 年,李鸿章上奏:“(铁路修筑)每里需银自数千两至数万两不等……刘铭传所报

暂借洋债,亦系不得已之办法……顾借债以兴大利,与以济军饷不同。盖铁路既开,则本息

有所取偿,而国家所获之利又在久也。”

1881 年,刘坤一上奏:“此项铁路火车,有妨民间生计。只此货物之流通,如使尽为火

车所揽,则穷民向恃车马人力运负以营生者,约数万人,讵不失业?”

1887 年,总理海军事务衙门奏:“今开平矿务局,于光绪七年创造铁路二十里。后因兵

第 8页(共 11页)

船运煤不便,复接造铁路六十里,南抵蓟河边阎庄为止,此即北塘至山海关中段之路,运兵

必经之地。”

——依据《光绪东华录》《李文忠公全书》等整理

材料二

20 世纪 50—90 年代中国铁路运输路线长度增长(单位:万公里)

表 3

年份分类 铁路营业里程 电气化里程

1952 2.29 ——

1978 4.86 0.1

1985 5.21 0.42

1990 5.34 0.69

1995 5.46 0.97

1997 5.76 1.2

——《改变中国——中国的十个“五年计划”》

(1)近代以来,“铁路之议,历有年所,毁誉纷纭,莫衷一是”。据材料一任选一种态度并

说明理由。结合所学知识,得出铁路修建之争的启示。(8 分)

(2)据材料二概括新中国铁路发展的特点并说明原因。(6 分)

19.(15 分)阅读材料,完成下列要求。

材料

图 7

第 9页(共 11页)

图 7 为 18—19 世纪的棉花贸易部分示意图。依据图中两条或两条以上信息,围绕英国

棉纺织业自拟论题并进行简要阐述。(要求:观点明确,持论有据,逻辑清晰,表述成文)

此资

山东省新高考质量测评 2021 届高三 12 月联合调研监测

历史试题参考答案及评分标准

一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。每小题只有一个选项符合

题目要求。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 D B D A C B D B A C D B C B C

二、非选择题:本题共 4 小题,共 55 分。

16.(12 分)

图 4 北邻匈奴,匈奴入侵中原;政府向西向北远征。(任意 1 点 1 分)这与汉王朝匈奴

入侵;政府西征的特征相吻合。(任意 1 点 1 分)据此判断是汉朝。(2 分)

图 5 北方的突厥、鲜卑、柔然内迁中原;法显西行。(任意 1 点 1 分)这与南北朝时期

少数民族内迁;法显西行时间相吻合。(任意 1 点得 1 分)据此判断是南北朝时期。(2

分)

图 6 北邻突厥,西邻扩张的吐蕃;海上丝绸之路的发展;大运河的运行。(任意 1 点 1

分)这与唐朝后期的边疆形势;海上丝绸之路的发展;大运河的使用相吻合。(任意 1

点 1 分)据此判断是唐朝。(2 分)

17.(14 分)

示例 1:明清文化持续发展(2 分)

思想:出现以三大思想家为代表的明清进步思潮,具有早期启蒙性质,丰富发展了儒学。

(2 分)

文学艺术:个性化书法、文人画风俗画持续发展;(2 分)明清小说走向繁荣。(2 分)

科技:出现了总结性的科技巨著,达到了传统科技的高峰。(2 分)

明清传统文化的继续进步是政治经济发展的一个缩影。(2 分)

第 10页(共 11页)

论证充分;逻辑严密。(2 分)

示例 2:明清文化呈现保守性(2 分)

思想:文化专制,实行文字狱;(2 分)八股取士,理学僵化;(2 分)进步思潮影响有

限;(2 分)中国士大夫坚持“夷夏之辩”和“天朝上国”思想;(2 分)严重阻

碍了思想文化的发展。(2 分)(任意 3 点 6 分)

科技:科技成果多总结性著作,没有转化为近代科技。(2 分)

明清文化的保守性折射了明清向近代社会转型的艰难。(2 分)

论证充分;逻辑严密。(2 分)

示例 3:明清文化保守与创新并存(略)

18.(14 分)

(1)表明态度(1 分)

支持者理由:铁路修建利于加强国防;促进近代经济和工业发展;增加政府收入;

推动政府自强。(3 点 5 分)

反对者理由:加剧民族危机;冲击传统经济;加剧政府财政负担;影响百姓生计。

(3 点 5 分)

启示:社会环境是近代经济发展的重要因素。民族独立是民族工业发展的前提。近

代中国社会转型艰难。(任意一点 2 分)

(2)特点:80 年代铁路发展速度加快;科技含量增加。(2 分)

说明:改革开放;经济发展;政府支持;第三科技革命的推动。(4 分)

19.(15 分)

示例 1:英国棉纺织业迅速发展。(2 分)

18 世纪以来 60 年代以来,工业革命推动(2 分);殖民区域的扩大和世界市场的发

展(2 分);印度和美国提供了丰富的原料(2 分);政府的关税及其他政策的保护等因

素推动英国的棉纺织业迅速发展(2 分),英国成为世界最大的棉纺织业大国(2 分)。

棉纺织业带动了英国工业革命的繁荣并推动了城市化进程(2 分)。

论证充分;逻辑严密。(1 分)

示例 2:棉花贸易成为英国殖民扩张的重要手段。(2 分)

印度是传统棉织业发展大国。近代以来,英国通过进口棉布关税政策(2 分),沉

第 11页(共 11页)

重打击了印度传统的棉纺织业(2 分)。美国内战加剧了英国对印度棉花的需求,(2 分)

工业革命后,在英国棉布的冲击下,(2 分)印度沦为英国重要的棉花产地和棉布销售

市场(2 分)。棉花贸易成为英国殖民扩张和对外商品输出的重要手段(2 分)。

论证充分;逻辑严密。(1 分)

示例 3:英国棉纺织业崛起,印度棉纺织业衰落。(2 分)

技术进步;殖民区域的扩大和世界市场的发展;印度和美国成为丰富的原料产地;

政府的政策保护了国内市场,英国的棉纺织业迅速发展。棉纺织业带动了英国工业革命

的繁盛(6 分;原因 3 分;表现 2 分;影响 1 分。)

印度是传统棉织业发展大国。近代以来,随着工业技术的滞后、英国产品的挤压和

政策的排挤,印度棉纺织业失势,印度沦为英国重要的棉花产地和棉布销售市场。这反

映出工业文明在近代社会的巨大优势。棉纺织品也成为英国殖民扩张的重要手段。(6

分;原因 3 分;表现 2 分;影响 1 分。)

论证充分;逻辑严密。(1 分)