- 1.90 MB

- 2021-05-06 发布

第

2

讲 区域工业化与城市化

——

以我国珠江三角洲

地 区为例

[

考纲点击

]

区域工业化和城市化的推进过程,产生的主要问题及解决措施。

1

.

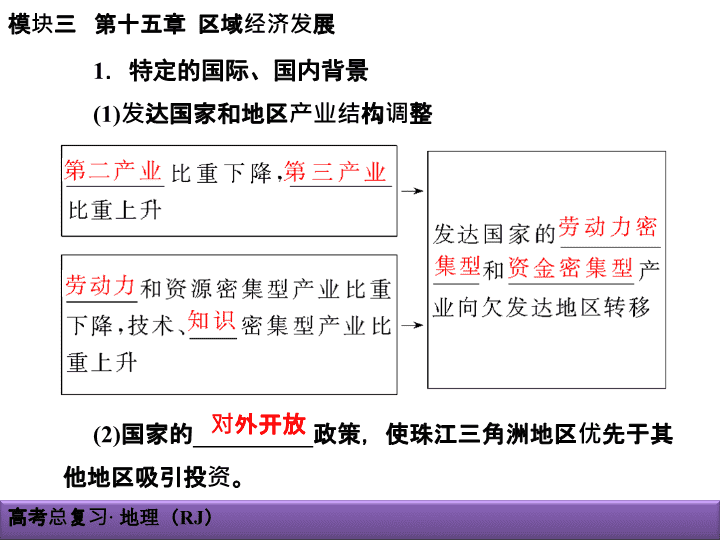

特定的国际、国内背景

(1)

发达国家和地区产业结构调整

(2)

国家的

__________

政策,使珠江三角洲地区优先于其他地区吸引投资。

对外开放

2

.

有利的地理条件

(1)

良好的区位

(2)

全国最大的侨乡之一,通过

______

、

______

、

_____

,为推动经济发展作出了重要贡献。

投资

招商

引资

3

.

工业化与城市化的推进

要点一 工业化过程的两个阶段及典型模式

1

.

工业化推进的两个阶段

[

对点演练

]

(2017·

临沂模拟

)

下图为我国九大都市圈分布示意图。读图完成

1

~

2

题。

1

.九大都市圈都具备的优势条件是

(

)

①

地形开阔、土壤肥沃、水网密集

②

气候适宜

③

交通便利、工商业较发达

④

人口自然增长快、科技水平高

A

.

①②

B

.

②③

C

.

③④

D

.

①④

2

.关于九大都市圈的叙述,正确的是

(

)

①

工业化、城市化水平高

②

交通便利,矿产资源丰富

③

经济水平高,辐射带动作用强

④

分布在东部经济发达地区

A

.

①②

B

.

①③

C

.

③④

D

.

②④

【

解析

】

第

1

题,京津冀都市圈是我国水资源紧缺的地区之一;大上海都市圈人口自然增长缓慢。第

2

题,大上海、珠江三角洲都市圈矿产资源并不丰富;湘鄂赣都市圈和成渝都市圈分别分布在中部、西部,不属于东部经济发达地区。

【

答案

】

1.B

2.B

读某年广东部分区域经济指标增速表

(

单位:

%)

,

回答

3

~

4

题。

3.

广东省的区域经济发展差异有扩大趋势,与这种差异形成无关的是

(

)

A

.地形及海洋资源的利用条件有很大差异

B

.国家给予这四个地区的对外开放政策有差异

C

.四个地区的社会经济及文化基础有一定的差异

D

.四个地区所拥有的气候条件和城市数量有明显差异

4

.改革开放以来,珠江三角洲地区工业化快速发展的关键因素是

(

)

A

.发达国家和地区的产业结构调整

B

.国家的对外开放政策

C

.良好的区位

D

.全国著名的侨乡

【

解析

】

第

3

题,广东省主要为亚热带季风气候,省内气候条件并无明显差异。第

4

题,改革开放以来,珠江三角洲作为对外开放的前沿,并给予许多优惠政策,使珠三角地区优先于其他地区吸引外资,国家的对外开放政策是珠三角工业化快速发展的关键因素。

【

答案

】

3.D

4.B

改革开放以来,珠江三角洲地区的产业结构发生了较大变化。读珠江三角洲地区产业结构演变图,

回答

5

~

6

题。

5

.改革开放以来,珠江三角洲地区产业结构的变化是

(

)

A

.第二、第三产业都有波动上升

B

.第一产业上升,第三产业下降

C

.第一、第二产业持续上升

D

.第一、第三产业上升

6

.

1990

年以前珠江三角洲地区工业发展的特征是

(

)

A

.处于快速发展阶段

B

.工业结构得到优化

C

.工业部门以电子信息产业为主

D

.工业部门以劳动密集型工业为主

【

解析

】

第

5

题,结合图例,读图可知,第一产业比重波动下降,第二、第三产业比重均波动上升。第

6

题,

1990

年以前,珠江三角洲地区以第二产业为主,但工业总产值较低,说明这一时期劳动密集型的加工工业发展迅速。

【

答案

】

5.A

6.D

要点二 产业结构示意图的判读

产业结构示意图主要反映产业的构成及各产业之间的联系和比例关系,体现了一个地区经济发展过程中各产业的变化,一般有柱状图、曲线图、饼状图、三角坐标图等形式。

1

.

常考图示

(2)

注意三点

①

产业比重之和一定为

100%

无论是哪一类示意图,在某年份,某地区

(

市

)

三次产业各占比重之和一定为

100%(

如图

2

中

①

、

③

、

④

为三次产业,

②

为城市人口比重

)

。若比较不同年份,某个产业比重上升了,另两个产业比重之和肯定下降。而且上升的比例等于下降的比例。

②

结合三次产业的构成,分析经济发展水平

一般来说,

发展中国家或地区第一、二产业的比重较高;发达国家或地区第三产业所占比重较高。

③

结合不同年份产业的构成,分析产业的变化特点

一般来说,一个国家或地区的第一产业的比重是呈不断下降趋势的;第二产业的比重一般是先上升,达到一定阶段后下降;第三产业的比重各国都呈上升趋势。

[

对点演练

]

我国东南沿海某市原为农产品和部分轻工业原料生产基地,

1990

年开始积极吸引外资,调整产业结构,建立起以化工、机械、纺织、电子、服装等为主的工业体系。下图是该市

1990

~

2010

年产业结构变化图。

读图回答

1

~

2

题。

1

.

1990

~

2010

年,该市产业结构变化的特点是

(

)

A

.第一产业比重持续快速下降

B

.第二产业始终占主导地位

C

.第三产业比重变化最大

D

.产业结构趋于优化

2

.促进该市产业结构进一步升级的措施是

(

)

①

逐渐将纺织、服装企业向内地转移

②

农林牧渔业全面发展

③

大量引进国外化工、机械项目

④

加快发展第三产业

A

.

①②

B

.

①④

C

.

②③

D

.

②④

【

解析

】

第

1

题,从图中可以看出,该城市第一产业比重持续下降,但是从

1998

年以后下降缓慢;

1990

年该城市的第一产业占据主导地位;读图可知,第一产业比重变化最大;第一产业比重下降,第二、三产业比重上升,产业结构趋于优化。第

2

题,农林牧渔业全面发展即加大农业的比重,不属于产业结构优化的措施;从目前来看,工业比重已经占据主导地位,大力引进国外化工和机械项目不利于经济的持续发展,应该加快发展第三产业,适当降低第二产业的比重。

【

答案

】

1.D

2.B

下图中

a

、

b

、

c

分别代表浙江省

1992

、

2002

、

2012

年的三次产业的构成比重。读图完成

3

~

4

题。

3

.对浙江省三次产业构成变化的分析,正确的是

(

)

A

.第一产业产值与就业比重同步下降

B

.第二产业产值比重稳步提升

C

.第二产业就业与产值比重增幅不协调

D

.第三产业就业比重增幅最快

4

.浙江省为了优化产业结构,实现社会经济的可持续发展,应重点采取的措施是

(

)

A

.大力发展生态农业

B

.加大资源密集型工业的投资力度

C

.加快发展服务业

D

.消除污染,美化浙江

【

解析

】

第

3

题,读图分析可知,第一产业产值从

a(1992

年

)

→

b(2002

年

)

阶段迅速下降,

b(2002

年

)

→

c(2012

年

)

下降速度较慢,而第一产业就业比重在这两个阶段中下降幅度不大,因此第一产业产值比重与就业比重不是同步下降;第二产业产值比重经历了先升后降的过程;从

a

→

c

,第二产业就业比重上升大于

20%

,而第三产业就业比重上升不到

20%

;从

a

→

c

,第二产业就业比重迅速上升,而

第二产业产值比重的变化是先升后降,两者的增幅明显不协调。第

4

题,分析浙江省三次产业构成可知,与发达国家和地区相比,浙江省的第三产业比重较低,大有潜力可挖,因此今后应重点加快发展服务业,提高第三产业的比重,实现社会经济的可持续发展。

【

答案

】

3.C

4.C

下图示意我国某省区三大产业产值比重与城市人口比重的变化,其中

①

代表第二产业产值比重的变化,

②

代表城市人口比重的变化,

③

代表第三产业产值比重的变化,

④

代表第一产业产值比重的变化。

完成

5

~

6

题。

5

.图中曲线变化反映出该省区的城市化发展特点是

(

)

A

.与我国其他省区相比,城市化水平较低

B

.城市化发展与当地的经济发展协调一致

C

.城市人口增长与第二产业发展同步

D

.

20

世纪

90

年代末城市化速度最快

6

.该省区的第一产业比重逐步下降,其主要原因有

(

)

A

.区域工业化和城市化的发展使耕地大大减少

B

.农业生产水平落后,产出少

C

.农民的文化素质较低,农业经济不发达

D

.农业生产的自然条件日渐恶化

【

解析

】

第

5

题,从图中信息可知,该省在

1995

年以后,城市化水平提高最快,所以

D

正确。第

6

题,该省工业发达,第二、三产业产值增加超过第一产业;再就是工业化、城市化占用了大量耕地,也使农业产值比重下降。

【

答案

】

5.D

6.A

[

教材回顾

]

1

.

问题产生的原因

(1)

受地区

___________

和

__________

等条件的限制,对外资的吸引力正在下降。

(2)

缺乏合理的规划与管理。

产业基础

市场腹地

2

.

问题与对策

问题

对策

_____________

面临

困境

产业结构调整:发展重工业和机械制造业,推动产业升级

城市建设相对落后

构建

_______________

城市群

___________

问题

日趋严重

加强规划与管理

产业升级

生态环境

大珠江三角洲

2

.

经济发达地区的环境治理措施

经济发达地区由于工业化和城市化的快速推进,带来环境污染、交通拥挤等问题。为应对这些问题,促进区域可持续发展,应采取以下措施:

(1)

做好区域规划和调整,

合理布局城镇

,建立可持续发展的空间发展模式。

(2)

搞好城镇规划,

防止城市过度膨胀,使人口、生产规模与当地环境承载力相适应。

(3)

治理环境污染,

保护生态环境。

(4)

优化产业结构,

尤其要淘汰耗能大、成本高、污染重的企业,发展高新技术产业,建立生态工业园区。

[

对点演练

]

东莞,

1978

年中国改革开放的先行地,到

21

世纪初即由一个农业县城转型为工业化率达

80%

、城市化率超过

60%

的制造业城市。读东莞外来劳动力人口变动图,

回答

1

~

2

题。

1

.

1978

年后东莞城市化迅速发展的有利条件是

(

)

A

.工业基础雄厚

B

.矿产资源丰富

C

.科技水平高

D

.拥有外来资金、设备与技术

2

.目前,东莞的经济发展面临着一些困难,主要表现有

(

)

A

.交通拥堵,市场萎缩

B

.外来人口多,失业严重

C

.劳动力素质较低,产业升级困难

D

.外向型经济比重较低

【

解析

】

第

1

题,东莞在改革开放前工业基础较差;

20

世纪

80

年代后快速发展的有利条件是改革开放政策带来的外来资金、设备与技术,以及本地廉价的劳动力和土地资源。第

2

题,科技水平和劳动者素质不高,产业升级困难,能源缺乏是东莞经济发展面临的主要困难。

【

答案

】

1.D

2.C

读我国局部地区示意图,

完成

3

~

4

题。

3

.图中甲省城市工业化与城市化发展的最大优势在于

(

)

A

.能源和矿产

B

.市场和腹地

C

.人口和技术

D

.城市和交通

4

.为实现该省城市的可持续发展,以下途径最合适的是

(

)

A

.重点发展高新技术产业

B

.大力发展高耗能产业

C

.加大对原料导向型企业的投资

D

.延长产业链和发展替代产业,实现产业结构优化

【

解析

】

第

3

题,甲省的城市多为矿业城市,是在当地丰富的煤、铁资源的基础上发展起来的。第

4

题,对于矿业城市来说,重点发展对科技水平要求高的高新技术产业明显不现实;大力发展高耗能产业会加快矿产资源的枯竭速度,并会带来严重的环境问题;延长产业链和发展替代产业,实现产业结构优化是实现区域可持续发展的合理措施。

【

答案

】

3.A

4.D

[

知识构建

]

[

关键点拨

]

1

.背景:发达国家和地区的产业结构调整、国家对外开放。

2

.阶段:

1979

~

1990

年,劳动密集型产业为主导;

1990

年以后,高新技术产业成为主导。

3

.问题:产业升级面临困难、城市建设相对落后、生态环境问题日趋严重。

4

.措施:产业结构调整、构建大珠江三角洲城市群、加强规划与管理等。

考向 区域工业化与城市化

(2015·

全国高考新课标卷

Ⅱ

)

桑基、蔗基、果基鱼塘是珠江三角洲地区传统的农业景观和被联合国推介的典型生态循环农业模式。改革开放以来,随着工业化和城镇化的快速发展,传统的基塘农业用地大部分变为建设用地,保留下来的基塘也变为以花基、菜基为主。据此完成

1

~

3

题。

1

.该地基塘转变为建设用地对局地气候的影响是

(

)

A

.大气湿度增高

B

.大气降水增多

C

.近地面风速增大

D

.气温变率增大

2

.农民用花基、菜基鱼塘取代桑基、蔗基鱼塘的直接目的是

(

)

A

.提高土壤质量

B

.节省劳动力

C

.促进生态循环

D

.提高经济收入

3

.桑基、蔗基鱼塘被保留的很少,反映了该生态循环农业模式

(

)

A

.与当地产业发展方向不一致

B

.不具有在其他地区推广的价值

C

.与现代农业发展要求不相符

D

.不适应当地水热条件的变化

【

解析

】

第

1

题,珠江三角洲基塘农业用地大部分转变为建设用地,使水面大大减少,水循环减弱,因而大气湿度会降低,大气降水也不会增多;珠三角城市化水平提高,城市增多,众多建筑物的阻挡会降低近地面风速;由于水面减少,水域对气温的调节作用减弱,气温变率增大。第

2

题,社会经济因素的变化对农业生产的影响很大,随

着珠三角城市数量和城市人口的增多,花卉和蔬菜的市场需求量增大。农民用花基、菜基取代桑基、蔗基,生产花卉、蔬菜,既满足了市场需求,又提高了经济收入。第

3

题,城市数量增加,使城郊农业发展较快。城郊农业深受城市市场的影响,要为城市人口提供大量的花卉、蔬菜、肉蛋奶等农产品,种桑、种甘蔗显然与城郊农业的发展方向不一致。

【

答案

】

1.D

2.D

3.A

(2013·

安徽高考

)

下图表示安徽省

1985

~

2010

年就业结构与城镇人口比重变化。读图完成

4

~

6

题。

4

.

2005

年以来,安徽省城市化处于

(

)

A

.初期阶段

B

.中期阶段

C

.后期阶段

D

.逆城市化阶段

5

.产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高,表现在

(

)

A

.第二、三产业就业比重均持续快速提高

B

.城镇新增就业人口第二产业超过第三产业

C

.农村人口向东部沿海城市迁移数量增加

D

.劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移

6

.为增强工业对就业和农业产业化的带动作用,近期安徽省中小城市可以着力发展

(

)

A

.劳动力导向型和原料导向型工业

B

.技术导向型和市场导向型工业

C

.动力导向型和劳动力导向型工业

D

.原料导向型和技术导向型工业

【

解析

】

第

4

题,读图可知,

2005

~

2010

年,安徽省的城镇人口比重大约由

35%

提高至

43%

。就世界各国的城市化进程来看,城镇人口比重在

30%

~

70%

的阶段属于城市化的中期阶段。第

5

题,读图可知,第二产业就业比重提高的幅度较小,速度较慢,且

1995

~

2000

年第二产业就业比重略有下降;

1995

年以来,第三产业就业比重一直超过第二产业,且比重在不断提高,导致第三产业的新增就业人口多于第二产业;农村人口向东部沿海城市迁移数量增

加,将导致迁入安徽省城市的人口数量减少,不利于安徽省城市化水平的提高;第一产业就业比重呈下降趋势,所能吸纳的劳动力不断减少,导致农村地区的大量剩余劳动力向城市的第二、三产业转移,从而推动了城市化进程,使城市化水平提高。第

6

题,增强工业对就业的带动作用意味着在选择工业类型时,应主要选择能提供大量就业机会的劳动力导向型工业;增强工业对农业产业化的带动作用意味着工业的发展要给农产品提供广阔的市场,要尽可能提高农产品的深加工能力,而该类工业多属于原料导向型工业。

【

答案

】

4.B

5.D

6.A

相关文档

- 2019届高中新创新一轮复习地理:第42021-05-06 09:35:3841页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-04-28 15:49:205页

- 2019届高三一轮复习地理:13-2中国地2021-04-28 09:35:5879页

- 高考同期声通用版高考地理大一轮复2021-04-27 14:04:2514页

- 【人教版】2019届高考一轮复习地理2021-04-27 12:18:1245页

- 【人教版】2019届一轮复习地理课件2021-04-25 21:21:2146页

- 【人教版】高考一轮复习地理课件:区2021-04-25 16:37:5844页

- 【人教版】高考一轮复习地理课件:区2021-04-21 17:40:4739页

- 2020届一轮复习地理人教版课时跟踪2021-04-21 16:43:435页

- 2020版高考新创新一轮复习地理:课时2021-04-20 17:20:145页