- 344.00 KB

- 2021-05-06 发布

第二节 生物群落的构成

1.下列各项中,分别属于种群和群落的是( )

A.生活于某池塘中的全部草鱼与全部生物

B.一片森林中的全部蛇与全部鸟

C.一片森林中的全部响尾蛇与全部植物

D.一座高山上的全部马尾松与全部油松

解析:蛇、鸟都是一类生物的总称,如蛇包括眼镜蛇、蝮蛇、响尾蛇等,鸟包括喜鹊、麻雀等。森

林中的全部植物不能构成群落,未包括森林中其他生物,如动物和微生物等。某池塘中的全部草

鱼构成种群,某池塘中全部生物构成群落。

答案:A

2.大多数生物群落在空间上有垂直分层现象,称为群落的垂直结构。引起森林群落中植物和动物

垂直分层的主要因素分别是( )

A.温度、食物 B.温度、光照

C.湿度、温度 D.光照、食物

解析:在森林群落中植物的分布从上到下为乔木、灌木、草本植物、苔藓,这种分布是由阳光的

强弱引起的,而动物的垂直分布是由食物的垂直分布导致的。

答案:D

3.一块甘蔗田弃耕几年后,形成了杂草地,该草地群落中( )

A.物种组成比甘蔗田简单

B.动物没有分层现象

C.物种组成比甘蔗田复杂

D.植物没有垂直结构

解析:在生物群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落具有一定的结构。生物群落包

括垂直结构和水平结构。一片甘蔗田被弃耕以后,很快就会长满一年生的杂草。有了一年生杂

草的覆盖,土壤的条件会得到初步改善,一些多年生杂草接踵而至,此时物种的数量要比种植甘蔗

时多得多。

答案:C

4.在一个发育良好的森林里,从树冠到地面可划分为乔木层、灌木层、草本层,同时林下透光度

不同的地点,植物种类也有所区别,这表明群落有一定的( )

A.垂直结构和水平结构

B.彼此间有直接或间接的营养关系

C.对群落产生重大影响的优势种

D.物种组成及比例

解析:森林中从树冠到地面可划分为乔木层、灌木层、草本层,说明群落在垂直方向具有分层现

象,属于垂直结构。林下透光度不同的地点,植物种类也有所区别,属于水平方向上的分布特点,为

水平结构。

答案:A

5.下列关于“统计大型土壤动物的物种丰富度”的相关叙述,错误的是( )

A.许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,适于用样方法进行调查

B.该实验调查的指标是动物种类的丰富度和数量丰富度

C.样土塑料袋上应标明取样的地点和时间

D.可设计数据收集和统计表,分析所收集的数据

解析:有较强活动能力的土壤动物不适于用样方法;身体微小的动物也不适于用标志重捕法。进

行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集和调查。

答案:A

6.自然界中生物种内及种间是相互作用、相互影响的。下列观点不正确的是( )

A.林鸽群较大时被苍鹰捕食的概率很低

B.鲈鱼有时捕食鲈鱼的幼鱼,这有利于鲈鱼种群的维持

C.自然界中的猴群经过斗争建立了优劣等级制度,并依次占据资源,这对种的保持是有利的

D.自然界中物种间捕食对一个种有利,但会使另一个种消失

解析:捕食者和被捕食者(猎物)的相互关系是生态系统长期进化过程中形成的复杂关系,它们是

相互适应的,从而使得这两个物种能够长期保留下来。如果捕食者将猎物全部捕食掉,则捕食者

会因缺乏食物而死亡。

答案:D

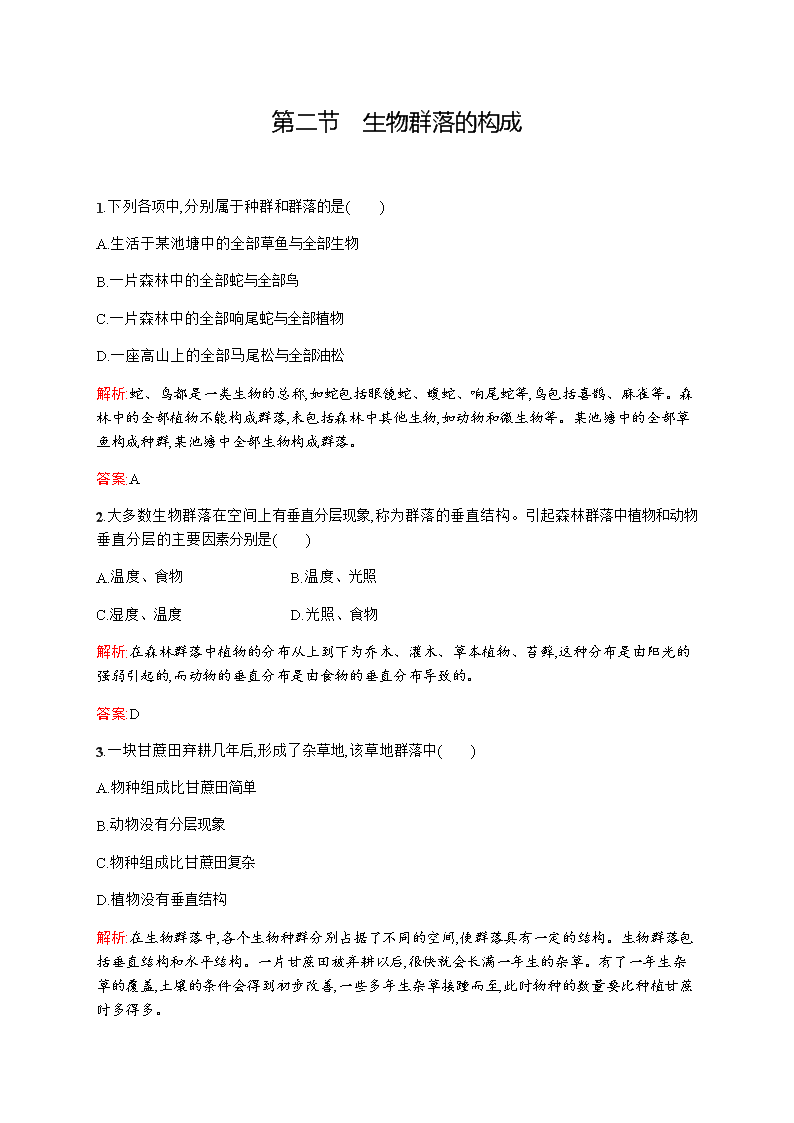

7.某水池有浮游动物和藻类两个种群,其种群密度随时间变化的趋势如下图。若向水池中投放大

量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时期后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群。下列

关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是( )

A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群

D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群

解析:从图中可以看出,该水池中原有的两个物种甲与乙之间符合捕食关系的曲线,其中甲为藻类,

乙为浮游动物。当在水池中加入物种丙后,改变了原来的种间关系,其中丙专食浮游动物。当投

入大量物种丙后,乙会因为丙对它的捕食而消失,而丙也会因为乙的消失而缺乏食物也消失,甲会

因为乙消失而在一段时间内有所增加。丙和乙可竞争空间和氧气等资源。

答案:C

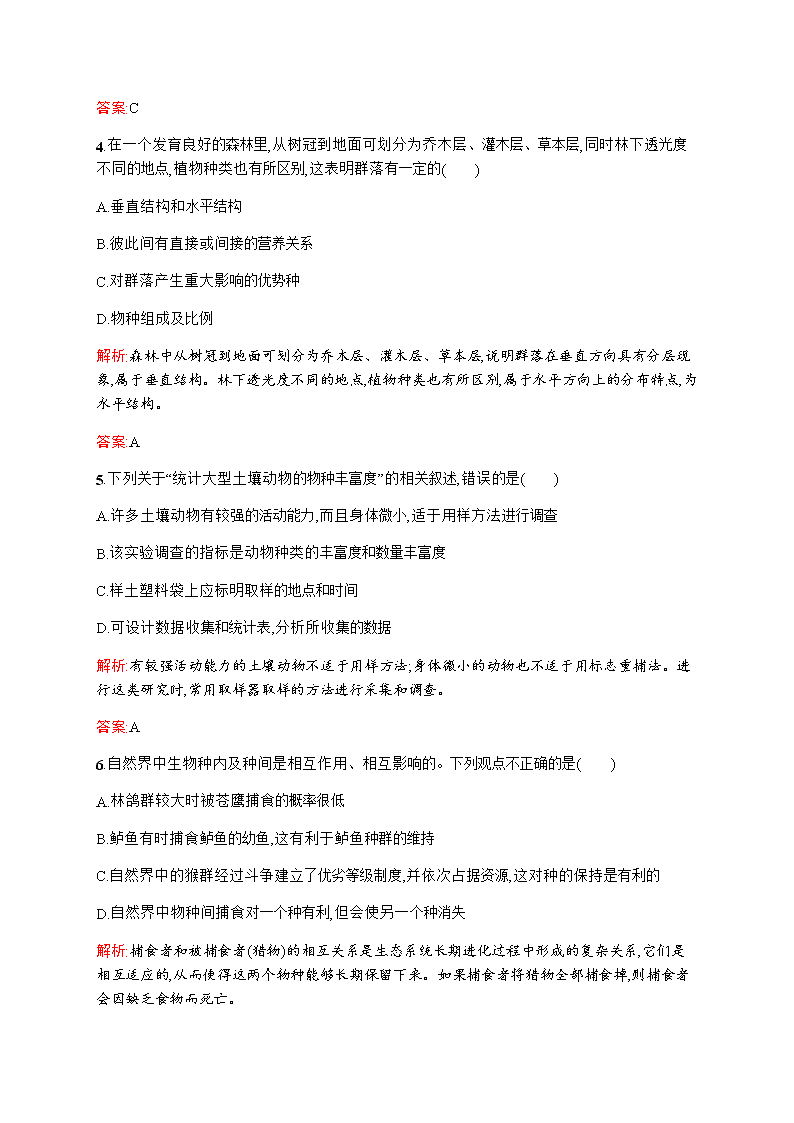

8.下面甲、乙两图分别表示大草履虫和双小核草履虫单独培养(甲)和混合培养(乙)时的种群增

长速度。从该图所示的结果可以推断( )

A.双小核草履虫比大草履虫个体大

B.双小核草履虫是大草履虫的捕食者

C.双小核草履虫对环境的适应性更强

D.大草履虫比双小核草履虫个体大

解析:单独培养双小核草履虫和大草履虫时,两者都能良好生存,但培养相同的天数后,双小核草履

虫的个体数比大草履虫个体数要多;而把两者放在一起混合培养时,两者为了共同的生活资源而

竞争,结果大草履虫减少直至消亡,双小核草履虫获胜并得到充分的生活条件而生存,可见双小核

草履虫对环境的适应性更强。

答案:C

9.有关探究土壤动物丰富度的研究的活动中,说法正确的是( )

A.该探究活动一般都采用样方法

B.该探究主要针对大型动物进行,最好采用标志重捕法

C.进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集和调查

D.若完成统计和分析后,发现大型动物还存活,最好再放入体积分数为 70%的酒精溶液中

解析:由于许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适用样方法或标志重捕法进行

调查,而最好用取样器取样的方法进行采集和调查。实验彻底结束后,还存活的大型动物最好放

回原地,因它们对土壤中动植物的遗体分解有重要的辅助作用。

答案:C

10.生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如下图所示,下列判断正确的是( )

A.a 种群与 b 种群为捕食关系,a 种群依赖于 b 种群

B.a 种群与 b 种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a 种群为“S”型增长,其增长受本身密度制约

D.b 种群为“J”型增长,始终受到 a 种群的制约

解析:从图中可以看出,两个物种进入该生态系统后,开始都表现出了增长的现象,一段时间后,a 种

群的数量变化表现为“S”型增长,b 种群数量增长到一定数量后逐渐减少,最后全部死亡。所以两

个种群之间可能是竞争关系,但竞争程度是由弱到强再到弱。

答案:C

11.下图示某孤岛上存在捕食关系的两种生物种群个体数量变化,据图分析正确的是( )

A.种群①为捕食者,种群②为被捕食者

B.种群①的营养级比种群②的营养级高

C.种群②所含的能量比种群①所含的能量高

D.种群②的数量随种群①的数量减少而减少

解析:一般说来,先递减的是被捕食或寄生的对象,所以种群①为被捕食者,种群②为捕食者。

答案:D

12.某生物兴趣小组为了调查两个河口水域的水母类动物类群(甲、乙)的种类组成及其数量特征,

使用浮游生物捕捞网(网口内径 50 cm,网身长 145 cm,网目孔径 0.169 mm)各随机取样 3 次,调查

结果如下表(单位:个)。

物种

1

物种

2

物种

3

物种

4

物种

5

物种

6

物种

7

物种

8

物种

9

物种

10

甲

类

群

样本 1 55 10 0 15 12 0 42 0 21 10

样本 2 52 30 0 23 13 0 41 0 22 12

样本 3 48 20 0 20 15 0 39 0 20 11

乙

类

群

样本 1 33 40 12 40 0 10 25 11 15 22

样本 2 35 60 10 41 0 12 30 14 17 21

样本 3 34 50 18 35 0 11 26 12 16 19

下列关于甲、乙两个类群之间物种丰富度和种群密度的比较,正确的是( )

A.甲类群的丰富度大,物种 2 的种群密度小

B.甲类群的丰富度小,物种 4 的种群密度大

C.乙类群的丰富度大,物种 7 的种群密度小

D.乙类群的丰富度小,物种 10 的种群密度大

解析:由表中信息可知,甲类群中物种种类比乙类群中物种种类少,因而可确定甲类群的丰富度小,

乙类群的丰富度大;通过表中数据分析可知,乙类群中物种 7 的种群密度较甲类群中物种 7 的种

群密度小,而物种 4 在甲类群的种群密度较乙类群的种群密度小。

答案:C

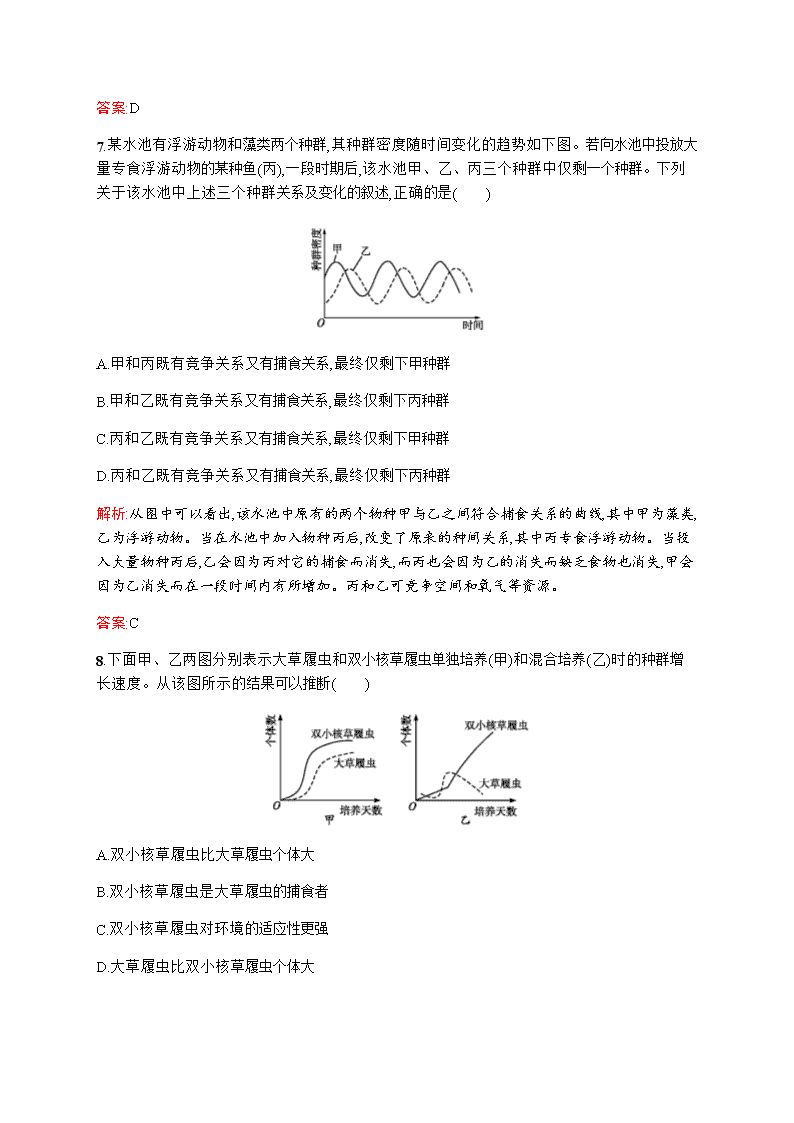

13.下图中,表示 a、b 两种生物生活在同一种环境中的种群数量变动情况,请根据四幅图中曲线

所表示的内容,回答下列有关问题。

(1)你认为用哪个图的曲线表示白蚁与其肠道内的鞭毛虫之间的关系最合适? 。

(2)你认为图①曲线表示的种间关系是 ,其中 a 表示 ,b 表示 。

(3)你认为哪个图能反映出竞争排斥原理的内容? 。在自然选择中被淘汰的是 。

(4)图④表示的种间关系是寄生,图中 a 代表 ,b 代表 。

解析:图①曲线表示捕食关系,因为两曲线之间存在着相互依存的数量变动关系,其中 b 曲线的数

量变动随 a 曲线的变化而变化,所以 a 是被捕食者,b 是捕食者;图②表示竞争关系,在同一个生态

系统中,生态位重叠就会发生激烈的竞争,若生态位完全重叠会出现竞争排斥现象,图②曲线反映

生态位完全重叠的竞争结果;图③曲线表示互利共生关系,如地衣中的真菌与藻类,白蚁和其肠道

中的鞭毛虫等生物间的关系;图④曲线表示寄生关系,寄主种群数量增加时,寄生生物感染的机会

也增加,开始往往是寄主种群在发展,但寄生生物种群也随之发展,由于寄生生物会对寄主造成伤

害,使寄主的死亡率提高,导致寄主种群数量下降。对寄生生物抵抗力差一些的生物被淘汰了,抵

抗力强一些的生物能继续生存下去,在寄生生物与寄主之间的生存斗争中,寄生生物也在尽可能

地减少对寄主的伤害,因为寄主全部死亡对寄生生物也是不利的。所以在进化过程中,寄生生物

与寄主之间有一种动态平衡关系。

答案:(1)③ (2)捕食 被捕食者 捕食者 (3)② b

(4)寄生生物 寄主

14.下图甲所示是某森林植物的景观,图乙所示是物种数与面积的关系。请分析回答下列问题。

(1)物种组成是决定群落性质的最重要因素。为了调查群落的植物种类组成,在群落的中心部位

选取样地,用随机法取样,首先要确定样方面积(系列取样统计结果如图乙),试写出该研究的课题

名称:

。这种研究方法叫做 。

(2)图乙显示:在一定范围内,随样方面积的增大, 。调查该森林物种数

的样方面积最好是 m2。

(3)若选取 3 个合适的样方对某种乔木计数的结果分别是 n1、n2、n3,则该乔木的种群密度为

株/m2。

(4)导致景观图中植物分层现象的主要非生物因素是 ,森林对太阳能的利用率高于农

田的主要原因是森林具有复杂的 结构。

(5)若要调查景观图中森林群落的结构,请写出主要的调查项目(调查设备略):

① ;

② 。

解析:(1)应根据统计结果(如图乙)反推出纵坐标与横坐标的关系,进而命名。如该研究的课题可

命名为“某森林物种数与样方面积关系的研究”。这种研究方法是样方法。(2)分析图乙曲线的

变化,可知在一定范围内,随样方面积的增大,物种数迅速增多,最后保持稳定。调查该森林物种数

的样方面积最好是选取物种数达到最大值时的最小面积,为 S0 m2。(3)估算种群密度,取单位面

积内各样方中物种数的平均值,即 株/m2。(4)导致植物分层现象的主要非生物因素是

光照强度。群落有垂直结构和水平结构,因为森林具有复杂的垂直结构,故对太阳能的利用率高

于农田。(5)调查群落的结构应从垂直结构和水平结构着手。①垂直结构:动植物的分层,不同层

次上生物的种类和种群密度等;②水平结构:水平方向上不同地段的群落物种组成和种群密度

等。

答案:(1)某森林物种数与样方面积关系的研究 样方法

(2)物种数迅速增多,并逐渐稳定 S0 (3) (4)光照强度 垂直 (5)①垂直结构:植

物、动物的分层,不同层次上生物的种类和种群密度 ②水平结构:水平方向上不同地段的群落

物种组成和种群密度

15.根据“统计大型土壤动物的物种丰富度”活动,回答下列问题。

(1)土壤是无数动物的家园,这些动物对 起着重要的辅助作用。

(2)“土壤中大型动物类群丰富度的研究”不适于用样方法或标志重捕法进行调查,原因

是 。

(3)如果要研究不同时间(如白天或晚上)同一块土壤中的大型动物类群的丰富度,请你设计一个

数据收集和统计表。

解析:丰富度是指群落中物种数目的多少。土壤是无数大型动物的家园,常见的动物有蚯蚓、鼠

妇、马陆等,这些动物对动植物遗体的分解起着重要的辅助作用。因为许多土壤动物有较强的

活动能力,而且身体微小,所以不适于用样方法或标志重捕法进行调查。在进行这类研究时,常用

取样器取样的方法进行采集和调查。

答案:(1)动植物遗体的分解

(2)许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小

(3)如表

第一罐丰富度 第二罐丰富度 第三罐丰富度 平均值

白天

晚上

相关文档

- 2020版新素养同步人教版高中生物必2021-05-06 11:23:569页

- 【历史】山东省济宁市北大培文实验2021-05-06 11:23:1117页

- 【政治】广东省新兴第一中学2020届2021-05-06 11:23:037页

- 北师版七年级数学下册-期末检测题2021-05-06 11:22:317页

- 【物理】安徽省黄山市2019-2020学2021-05-06 11:18:3014页

- 五年级下册数学试题-期末考试检测2021-05-06 11:15:546页

- 人教版小学一年级下学期数学第4单2021-05-06 11:14:122页

- 广东省深圳市2020届高三第一次质量2021-05-06 11:14:0317页

- 四川省绵阳市游仙区实验中学2020年2021-05-06 11:13:0312页

- 【历史】安徽省马鞍山市2020届高三2021-05-06 11:11:578页