- 1.85 MB

- 2021-04-28 发布

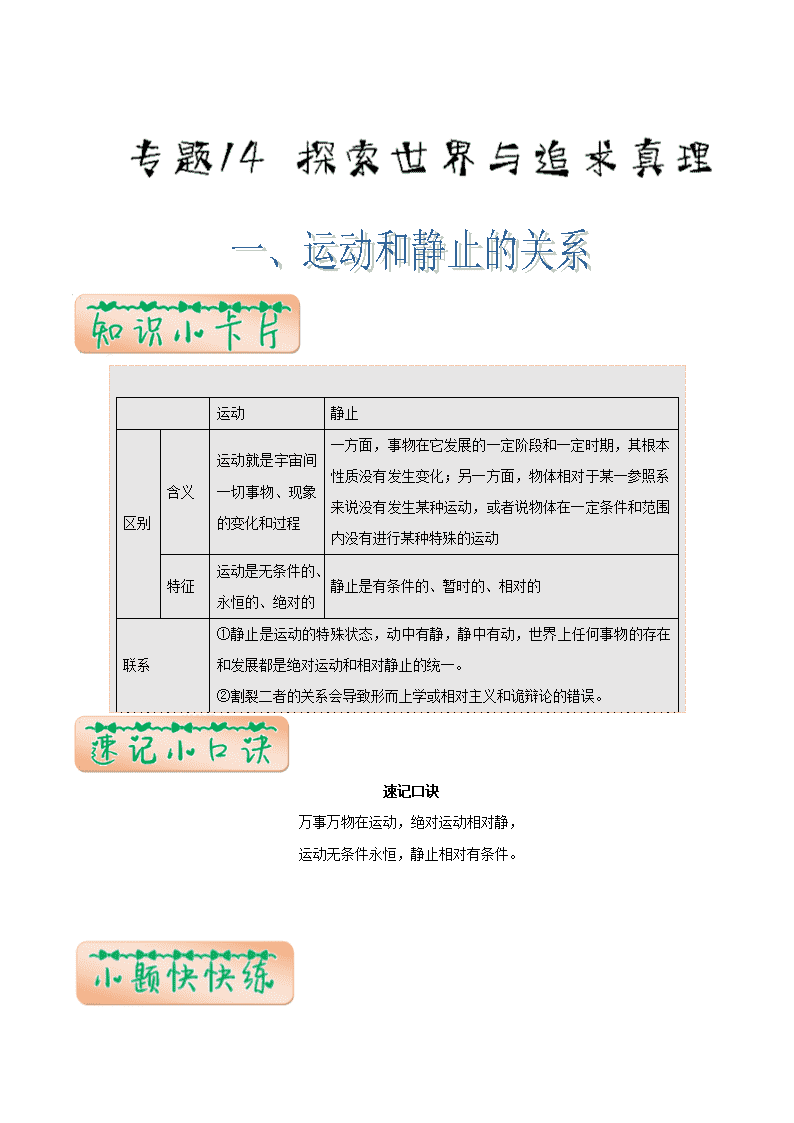

运动

静止

区别

含义

运动就是宇宙间一切事物、现象的变化和过程

一方面,事物在它发展的一定阶段和一定时期,其根本性质没有发生变化;另一方面,物体相对于某一参照系来说没有发生某种运动,或者说物体在一定条件和范围内没有进行某种特殊的运动

特征

运动是无条件的、永恒的、绝对的

静止是有条件的、暂时的、相对的

联系

①静止是运动的特殊状态,动中有静,静中有动,世界上任何事物的存在和发展都是绝对运动和相对静止的统一。

②割裂二者的关系会导致形而上学或相对主义和诡辩论的错误。

速记口诀

万事万物在运动,绝对运动相对静,

运动无条件永恒,静止相对有条件。

1.(2016·全国卷Ⅱ)在长征途中,毛泽东非常重视情报工作,及时掌握敌方的部署与动向,根据敌我双方力量的变化,寻找敌方薄弱环节,灵活调动军队,四渡赤水,终于摆脱了敌兵的围追堵截。毛泽东用兵如神的奥秘在于

①重视调查研究,依据不断变化的情况决定军事部署

②把对战争规律的真理性认识作为军事行动的出发点

③善于在瞬息万变的战场形势中掌握和利用战争规律

④认识到红军将士的主观能动性在战争中起决定性作用

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】B

2.被誉为古代织锦“活化石”的南京云锦借用西方的“错视艺术”,因其时尚度高而深得年轻人喜爱;用硫酸纸拼装的创意秦淮花灯,内置节能环保的LED灯,各部件以中国家具榫卯原理扣合,可以拆解装盒带往各地……这些老工艺的新诠释

①淡化了传统文化的民族特色

②体现了辩证的否定是事物发展的状态

③丰富了传统文化的时代内涵

④反映了事物是绝对运动和相对静止的统一

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】D

【解析】解题时抓住题干中“这些老工艺的新诠释”,传统文化因科技进步而促进发展,③正确。老工艺与新诠释,反映④正确。①中“淡化”表述不正确。量变与质变是事物发展的状态,②错误。

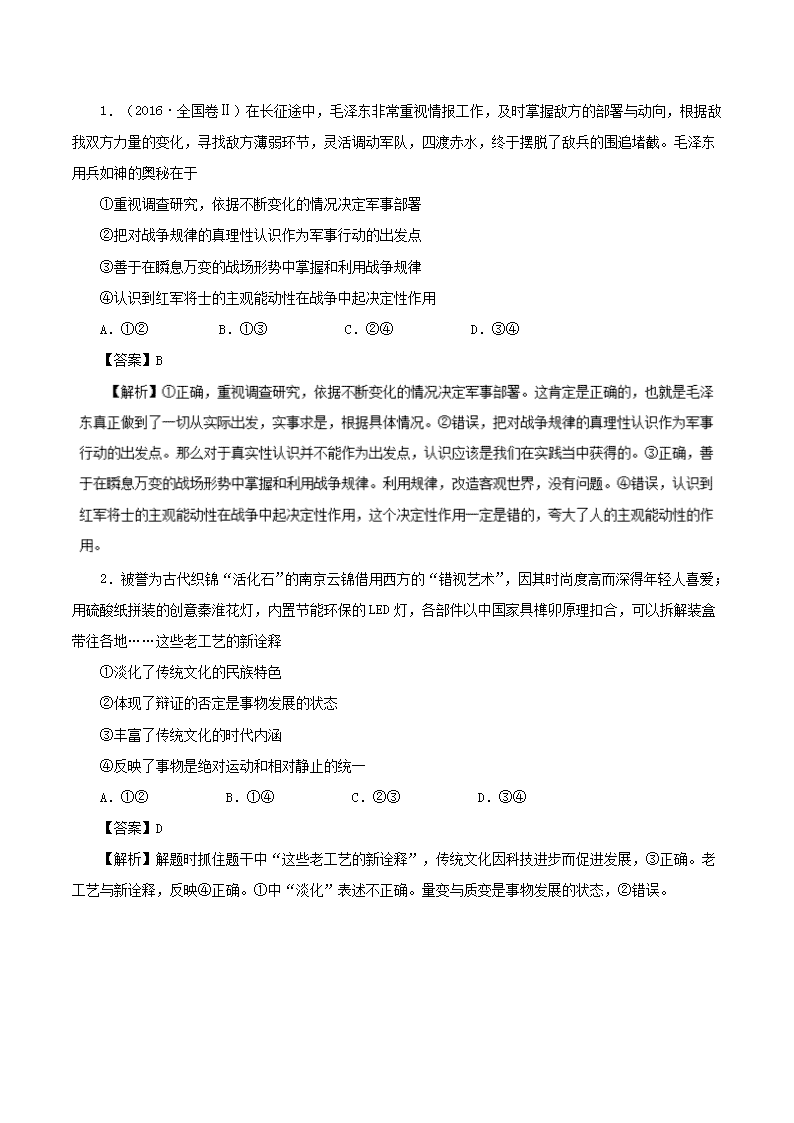

原理

方法论

客观性

规律不以人的意志为转移,既不能被创造,也不能被消灭

规律的客观性和普遍性原理要求我们必须尊重规律,按规律办事,违背规律会受到规律的惩罚

普遍性

自然界、人类社会和人的思维,都遵循其固有的规律

速记口诀

规律具有客观性,不以意志为转移,

不能被创造消灭,规律具有普遍性,

自然人类及思维,尊重规律来办事。

1.(2016·上海卷)曾几何时,崇山峻岭原始森林变成了延绵不绝的“光头山”。四川人民经过十几年的苦心经营,再现了满目苍翠的浩瀚林海,简称长江上游生态屏障。生态屏障的建成折射出当地人民

A.秉承绿色生态理念,发挥人定胜天的气概

B.把握事物发展规律,预见生态变化的趋势

C.保护生态环境的活动受到客观条件的制约

D.在最终客观规律基础上努力改造生态环境

【答案】D

【解析】四川人民经过苦心经营,建成了长江上游的生态屏障,体现了人与自然和谐相处,也是人发挥主观能动性,认识规律利用规律的结果,D项符合题意。“人定胜天”

的理念是唯心主义的观点,故A理解错误。材料没有体现预见发展变化的趋势,故B项和题意不符。材料强调人们的实践活动获得了成功,不是强调人们的实践活动受到客观条件的制约,C项不选。

2. 人与自然的关系是千百年来人类无法回避和不断探讨的问题。下边漫画所蕴含的哲学寓意是

①要尊重自然的客观性,做到人与自然和谐相处

②做一切事情都必须遵循规律,按规律办事

③在改造世界的过程中要充分发挥主观能动性

④规律是客观的,人在规律面前无能为力

A.①③ B.②③ C.①② D.②④

【答案】C

1.意识的本质

【提醒】意识是人脑的机能,但并不是有了人脑就有意识。

2.物质决定意识

从时间上看

先有物质后有意识,物质是本原的,意识是派生的

从性质上看

物质第一性、意识第二性,世界的本质是物质、世界统一于物质,意识依赖于物质

从地位上看

物质决定意识,意识依赖于物质

速记口诀

意识本质三方面,起源生理及内容,

物质世界的产物,人脑特有的机能,

客观存在的映像,物质本原定意识。

1.(2016·全国卷Ⅲ)中国旧体诗多以中原及周边地区的生活为题材。进入近代,随着人员交往、文化交流的增多,中国旧体诗出现了反映西方社会的内容,如“地冷宜亲火,楼高可摘星”反映伦敦的阴冷气候和城市风貌:“开函喜动色,分明是君容”反映照片给远方亲人带来的喜悦。从中国旧体诗内容的变化可以看出

①意识内容的变化本质是人的反映方式的变化

②没有被反映着就不可能有任何意识的内容

③有什么样的意识内容就有什么样的反映对象

④意识内容的变化根源于社会生活实践的变化

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】C

2.中国早期的时空观念与古代农民的农舍和劳作有关。农舍是他们的生活世界,他们从农舍得到空间观念。“日出而作,日入而息”,他们由农舍中出入而得到时间观念。这表明

①中国早期的时空观念来源于主观想象

②中国早期的时空观念是农业文明的产物

③时空观念是客观存在的主观映象

④时空观念对社会生活起了决定性作用

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】C

【解析】时空观念来源于主观想象,犯了唯心主义错误,①排除。中国早期时空观念与农舍和农民劳作相关,说明了意识的来源和本质,②③入选。观念的东西作用再大,对物质现象也不起决定作用,④错误。

速记口诀

意识活动能动性,抱有目的去行动,

反映世界选择性,把握本质创造性。

1.(2017·天津卷)内蒙古兴隆沟遗址出土的陶人,是目前所知形体最大、形象最逼真、表情最丰富的红山文化整身陶塑人像。专家依据发现陶人的区域、供奉的房间以及服饰佩戴,确定这尊陶人的身份是红山文化晚期的巫者或王者,并将其称为“中华祖神”。这一研究成果反映了

A.意识活动具有主动创造性,可以揭示历史之谜

B.人可以发挥主观能动性,创造一个理想的事物

C.人的认识受自身立场、观点、方法等因素的制约

D.价值判断与价值选择具有社会历史性和主体差异性

【答案】A

2.陶渊明“结庐在人境”,却感到“而无车马喧”。朱自清听到“树上的蝉声与水里的蛙声”,却认为“热闹是它们的,我什么也没有”。出现这些认识现象是因为

①意识的产生和发展离不开客观存在

②意识对外部世界的反映具有主动性和自觉选择性

③产生意识的物质器官的局限性影响意识的产生和发展

④人的主观世界影响人们对客观事物的反映

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】C

【解析】之所以出现题干中两种不同的认识现象,正是由于意识对外部世界的反映具有主动性和自觉选择性,同时也是由于人们对客观事物的反映会受到人的主观世界的影响,故②④符合题意。意识的产生和发展虽然离不开客观存在,但这不是题干的原因,①与题意不符合。意识的产生和发展受到人们实践水平的限制,③说法不科学。

速记口诀

意识有能动作用,认识改造这世界,

反映外部的现象,把握本质和规律,

复制当前的对象,追溯过往测未来,

指导改造这世界,可调节生理活动。

1.(2017·江苏卷)20世纪80年代初,法国科学家首次用实验证实了“量子纠缠”现象的存在。科学家们设想,如果把“量子纠缠”原理用于通信,将极大提高通信的安全保密程度。为此,我国积极开展相关应用研究,并于2016年8月成功发射了世界上第一颗量子通信卫星。这表明

A.意识是客观存在的主观映象

B.要一切从实际出发,实事求是

C.客观物质世界是科学精神和理念的外现

D.人们可以在意识指导下能动地改造世界

【答案】D

2.还记得上海世博会仿佛刺猬的英国馆吗?馆内藏有6万粒种子。也有人说它像蒲公英,反正就是不像我们常见的建筑。那座种子圣殿,出自英国青年设计师托马斯·赫斯维克之手。他说他不是在建房子,而是在种房子,建筑可以像植物一样是活的,在花园中绽放笑容。“种”这个动词诠释了

A.意识是事物感性形象在大脑中的再现

B.意识是受制于客观物质条件的主观形式

C.意识能够准确认识事物生动丰富的外表现象

D.意识在认识世界和改造世界中具有能动作用

【答案】D

【解析】“种房子”表明人的意识在认识世界和改造世界中所起的能动作用,D正确,应选。A、B只是解释了意识的内涵,并没有准确把握“种”字的含义,不选。并不是所有的意识都能准确认识事物生动丰富的外表现象,C夸大了意识所起的作用,不选。

(1)尊重客观规律与发挥主观能动性是辩证统一的,它们相互依存、不可分割。

(2)尊重客观规律,按客观规律办事,离不开发挥人的主观能动性。

(3)发挥主观能动性,必须以尊重客观规律为基础。人们是否按照客观规律办事,将决定着人们发挥主观能动性能否收到积极的效果。

【提醒】既要反对不尊重客观规律,片面夸大主观能动性的唯心主义观点,又要反对认为客观规律妨碍了主观能动性的发挥,放弃发挥主观能动性的形而上学的观点。

速记口诀

尊重规律去办事,发挥能动性作用,

二者应辩证统一,相互依存不可分,

尊重规律是前提,在此基础主动性。

1.(2017·海南卷)污染严重是造纸业饱受诟病的主要原因。某省根据当地造纸业发展状况,制定并执行严格的造纸业地方环保标准。在环保高标准的倒逼下,该省制造业摆脱了脏、乱、叁的局面,实现了“金山银山”和“绿水青山”的兼顾、环保与经济转型升级的双赢。这说明

①重视意识的能动性,就能推动事物发展

②只有从实际出发,才能获得实践的成功

③事物能否发展,取决于意识能否反映客观存在

④发挥主观能动性和按客观规律办事相结合是成功之道

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】C

2.某村在保护当地民族文化的同时,不断挖掘、开发民族文化资源,把一个普通的少数民族村寨建设成为一个生动展示少数民族生活状况的“博物馆”和著名的旅游景区。民族文化资源的开发带动了当地经济的发展,村民的生活水平大幅度提高。从唯物主义观点看,该村取得成功的原因在于

①因地制宜,将文化保护与文化资源开发结合起来

②将客观条件与发展目标一起作为工作的出发点

③发挥主观能动性,超越客观条件和规律的制约

④根据规律发生作用的条件和形式正确利用规律

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】B

【解析】某村在保护当地民族文化的同时,不断挖掘、开发民族文化资源,带动了当地经济的发展,提高了村民的生活水平,这是该村坚持一切从实际出发、尊重和利用客观规律的具体体现,①④入选。我们工作的出发点是客观存在的实际,②错误。客观规律和客观条件始终制约着主观能动性的发挥,③错在“超越”。

1. 全面把握一切从实际出发,实事求是

是什么

做事情要尊重物质运动的客观规律,从客观存在的事物出发,经过调查研究,找出事物本身固有的而不是臆造的规律性,以此作为行动的依据

为什么

物质决定意识,意识对物质有能动作用;规律客观性与主观能动性的辩证关系

怎么办

①要坚持主观与客观的具体的、历史的统一

②充分发挥主观能动性,解放思想、与时俱进,以求真务实的精神探求事物的本质和规律,用科学的理论武装头脑,指导实践

③把发挥主观能动性和尊重客观规律结合起来,把高度的革命热情同严谨踏实的科学态度结合起来

④既要反对夸大意识能动作用的唯意志主义,又要反对片面强调客观条件,安于现状、因循守旧、无所作为的思想

2.一切从实际出发,实事求是与解放思想、与时俱进是统一的

(1)解放思想,就是使思想和实际相符合,使主观和客观相符合。与时俱进,就是我们的全部理论和工作要体现时代性,把握规律性,富于创造性。

(2)解放思想、与时俱进是实事求是的内在要求和前提:实事求是是解放思想、与时俱进的目标和归宿。

速记口诀

我们行动的依据,一切从实际出发,

主观客观相统一,解放思想与时进。

1.针对计划生育政策带来的人口结构等方面的问题,我国开始逐步调整完善人口政策,以促进人口长期均衡发展。我国人口政策调整的哲学依据是

A.改革是社会发展的根本动力

B.主观与客观具体的历史的统一

C.人民群众是社会变革的主体

D.生产关系要适应生产力的发展

【答案】B

2.漫画《经验推广》启示我们

A.一切从实际出发,实事求是

B.发挥意识能动性,创新推广模式

C.努力改造主观世界,树立创新意识

D.通过现象把握事物的本质规律性

【答案】A

【解析】漫画意思表明经验推广不根据具体情况灵活借鉴,而是生搬硬套,启示我们应从实际出发,实事求是。

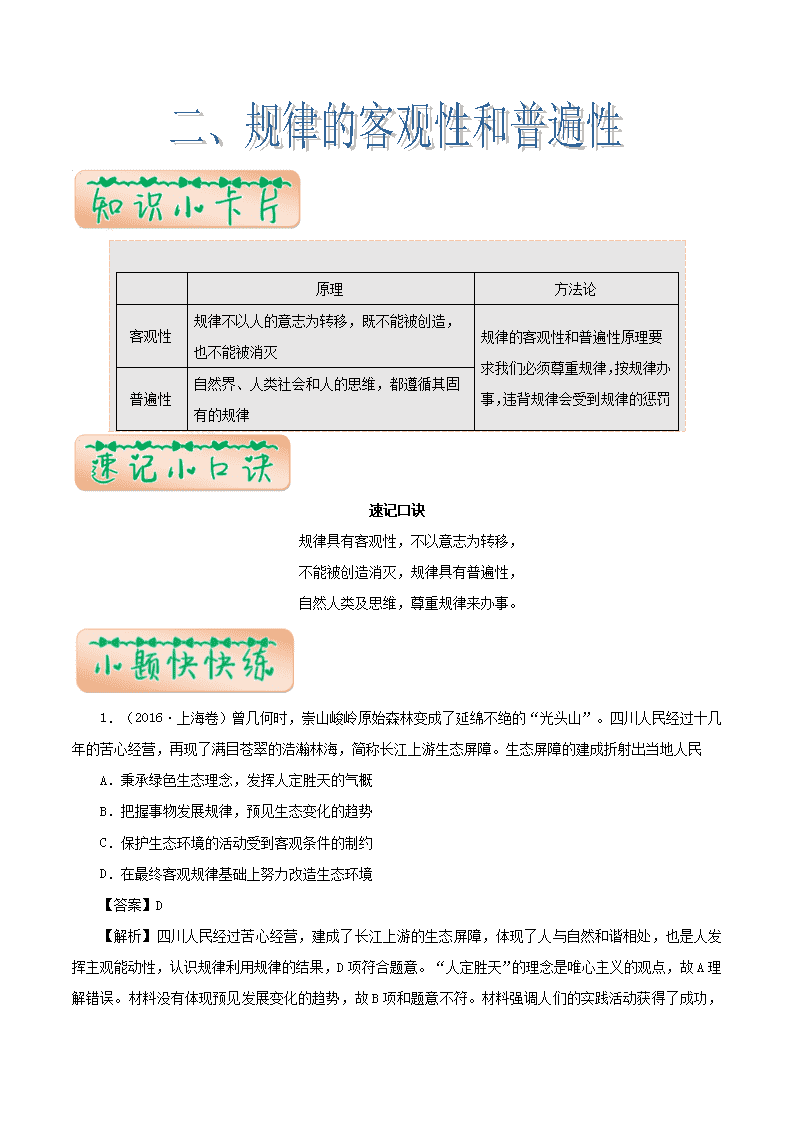

正确理解

认识误区

实践是认识的来源

认识是主体(即人)对客体(即客观事物)的能动的反映,这种反映只有在实践中、在主体和客体的相互作用中才能实现

把间接经验作为认识的来源。把认识的来源与获得认识的途径等同

实践是认识发展的动力

认识产生于实践的需要;实践的发展为人们提供日益完备的认识工具;实践锻炼和提高了人的认识能力

把认识绝对化、思想僵化

实践是检验认识的真理性的唯一标准

实践能把主观和客观联系起来加以比较和对照,能够检验主观认识与客观事物是否相符合

把科学理论作为检验真理的标准

实践是认识的目的

认识从实践中来,最终还要回到实践中去。认识本身不是目的,改造世界才是认识的目的

脱离实践、纸上谈兵,认识不为实践服务

速记口诀

认识基础是实践,认识来源于实践,

认识途径有两个,直接间接的经验,

认识发展的动力,实践提高人认识,

检验认识真理性,认识的目的归宿。

1.(2017·江苏卷)随着科技的进步尤其是“互联网+”的发展,出现了代驾、陪购师、网络主播等新兴职业。这些新兴职业在给社会带来效率或便利的同时,也面临着如何规范的问题,制定相关的法律法规刻不容缓。由此可见

A.实践具有客观物质性

B.实践具有直接现实性

C.实践是认识的最终目的

D.实践是认识发展的动力

【答案】D

【解析】D符合题意,“随着科技的进步尤其是‘互联网+’的发展,出现了代驾、陪购师、网络主播等新兴职业”体现了实践是认识发展的动力。A、B、C三个题肢选项本身说法正确,但均不符合题意,故排除。

2.(2017·海南卷)狼曾经是令人憎恶和害怕的,人们主张把狼赶尽杀绝。但一些地方由于狼群消失,某些动物种群迅速繁衍,导致植被过度消耗,生态失衡,人类生存环境恶化。现在,人们对狼的作用有了新的认识,不少国家实施了“引狼入室”计划,以求保持生态平衡。这一事例说明

①不同认识主体的共识才是真理性认识

②解决实践中的新问题是认识发展的动力

③纠正谬误、追求真理是认识的目的和归宿

④因受主客观条件的制约,认识具有反复性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】C

属性

理解

误区

客观性

①真理的内容是客观的。真理的内容来自物质世界的客观事物及规律

②检验真理的标准是客观的社会实践

③承认真理的客观性,就应当坚持“在真理面前人人平等”

④真理的内容是客观的,而真理的形式是主观的,是第二性的

①对同一对象可以有多个真理

②真理在任何情况下都是真理

③真理是一成不变的

条件性

任何真理都有自己适用的条件和范围。在这个条件和范围内,真理是绝对的;如果超出了这个条件和范围,真理就会变成谬误,因此真理又是相对的

具体性

任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。真理需要不断丰富、发展和完善

【拓展】绝对真理和相对真理

真理最基本的属性是客观性,真理只有一个。在一定的条件下,真理是确定不移的,这可以看出真理具有绝对性;但真理又是具体的有条件的,并不断向前发展和逐步深化,真理又具有相对性。

速记口诀

真理具有客观性,真理面前人平等,

真理具有条件性,超出条件变谬误,

真理具有具体性,理论实践相统一。

1.(2016·江苏卷)信息科学在高速发展,但信息安全举步维艰,量子通信是迄今唯一被严格证明为无条件安全的通信方式。十多年来潘建伟团队一直在为此努力并取得重大突破,已经为60周年国庆阅兵等国家重要政治活动提供了信息安全保障。材料说明

①实践是一种直接现实性活动

②真理是具体的有条件的

③实践是有目的有意识的活动

④真理的内容和形式具有客观性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】B

2.“谎言重复千遍便成了真理”的说法

A.是错误的,否认了真理的客观性

B.是正确的,看到了真理的上升性

C.是错误的,真理面前人人平等

D.是正确的,看到了真理的有用性

【答案】A

【解析】真理是标志主观同客观相符合的哲学范畴,真理最基本的属性是客观性,只要人的认识与客观对象不符合,重复千遍也不会变成真理。

理解

原因

误区

反

复

性

人们对一个事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成

从认识的主体来看,人们对客观事物的认识总要受主客观条件的限制;从认识的客体来看,客观事物是复杂的、变化着的,其本质的暴露和展现也有一个过程

①“直线论”:此观点认为人的认识是直线式的前进;②“循环论”:此观点认为人的认识是一种圆圈式的循环运动

无

限

性

人类认识是无限发展的,追求真理是一个永无止境的过程

认识的对象是无限的变化着的物质世界,作为认识主体的人类是世代延续的,作为认识基础的社会实践是不断发展的

上

升

性

认识的反复性和无限性表明,对真理的追求是一种波浪式前进或螺旋式上升的过程,真理总是在实践中不断发展

速记口诀

认识具有反复性,认识主体受限制,

认识客体在变化,认识具有无限性,

认识主体世代延,认识对象在变化,

认识基础在发展,螺旋上升波浪进。

1.(2017·全国卷Ⅱ)2016年9月,袁隆平领衔的超级杂交稻第五期攻关项目第二次测产验收在湖南某地进行,攻关品种“广湘24S/R900”的测产没有达到预期目标,未能通过验收。面对失败,袁隆平坦然接受。这一事例反映的认识道理是

①实践是检验认识的真理性的唯一标准

②认识主体对于获得真理性认识没有影响

③不成功的实践对认识的发展没有价值

④正确认识往往要经过实践和认识的多次反复才能完成

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】B

2.(2017·全国卷Ⅲ)恩格斯指出,认识中“不仅每个已经解决的问题都引起无数的新问题,而且每一个问题也多半都只能一点一点地、通过一系列常常需要花几百年时间的研究才能得到解决”。对这种认识现象的合理解释是

①主客观条件的限制决定了认识的反复性

②认识的局限性意味着达不到真理性认识

③真理与谬误的转化使认识呈现为封闭式循环运动

④认识对象、认识主体和实践的无限发展导致认识的无限性

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】B

【解析】①符合题意,恩格斯认为认识中“不仅每个解决的问题都引起无数的新问题,而且每一个问题也多半只能一点一点地、通过一系列常常需要花几百年时间的研究才能得到解决”,这说明认识受到主客观条件的限制,这决定了人们对一个事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成,即认识的反复性。②说法错误,与客观对象相符合的就是真理,不符合的就是谬误.认识的局限性意味着人类认识是无限发展的,真理是具体的有条件的,我们可以达到真理性认识,只不过真理与谬误往往相伴而行,追求真理是一个永无止境的过程。③说法错误,真理与谬误往往是相伴而行.同时,认识具有反复性、无限性和上升性,这并不表明认识是一种圆圈式的循环运动。④符合题意,认识的对象是无限变化着的物质世界,作为认识主体的人类是世代延续的,作为认识基础的社会实践是不断发展的.因此,认识对象、认识主体和实践的无限发展导致认识的无限性。

3.经济建设与生态建设的协调发展,通俗地讲,就是要金山银山和绿水青山。某地在实践中对这“两座山”关系的认识经过了三个阶段:一是用绿水青山去换金山银山;二是既要金山银山,也要保住绿水青山;三是绿水青山本身就是金山银山。这一认识过程

①每一阶段的特点相同

②是一个由浅入深的发展过程

③是一个圆圈式的循环运动

④经过实践和认识的多次反复达到了更高境界

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

【答案】D