- 2.83 MB

- 2021-04-28 发布

第 1 节 细胞膜的结构和功能

课前自主预习案

一、细胞膜的功能

1.将细胞与外界环境分隔开

使细胞成为相对独立的系统,保障细胞内部环境的相对稳定。

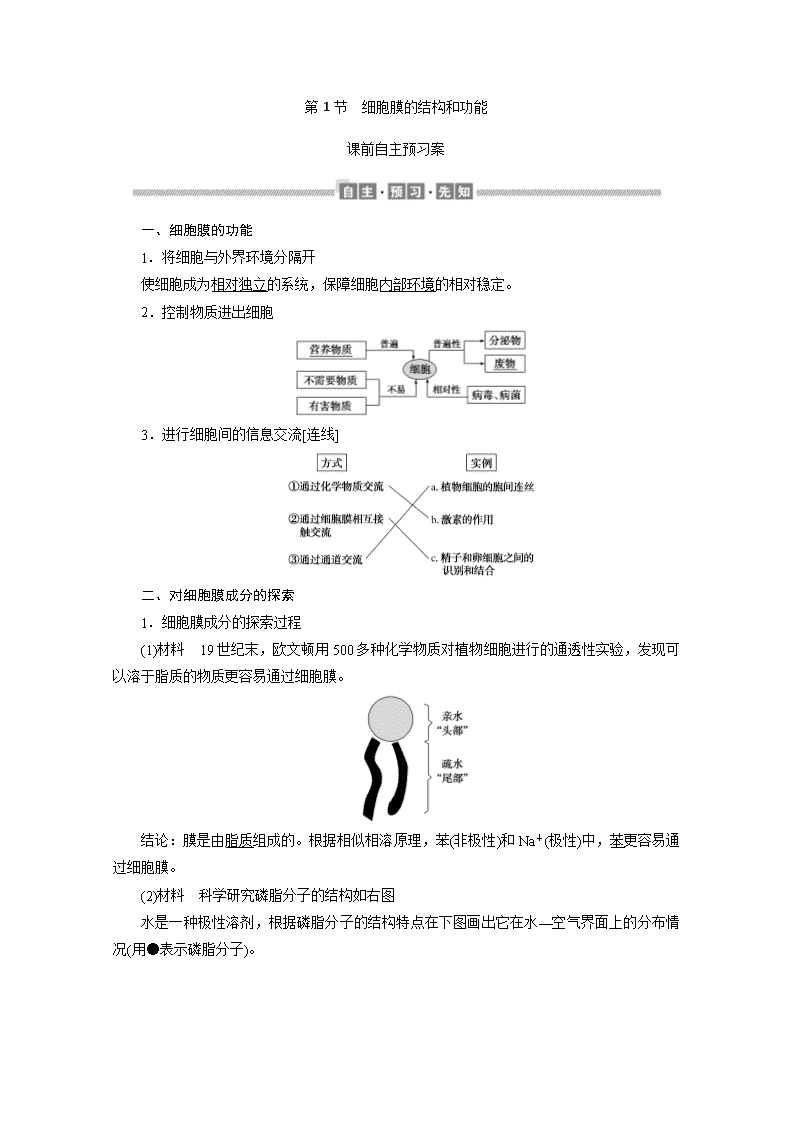

2.控制物质进出细胞

3.进行细胞间的信息交流[连线]

二、对细胞膜成分的探索

1.细胞膜成分的探索过程

(1)材料 19 世纪末,欧文顿用 500 多种化学物质对植物细胞进行的通透性实验,发现可

以溶于脂质的物质更容易通过细胞膜。

结论:膜是由脂质组成的。根据相似相溶原理,苯(非极性)和 Na+(极性)中,苯更容易通

过细胞膜。

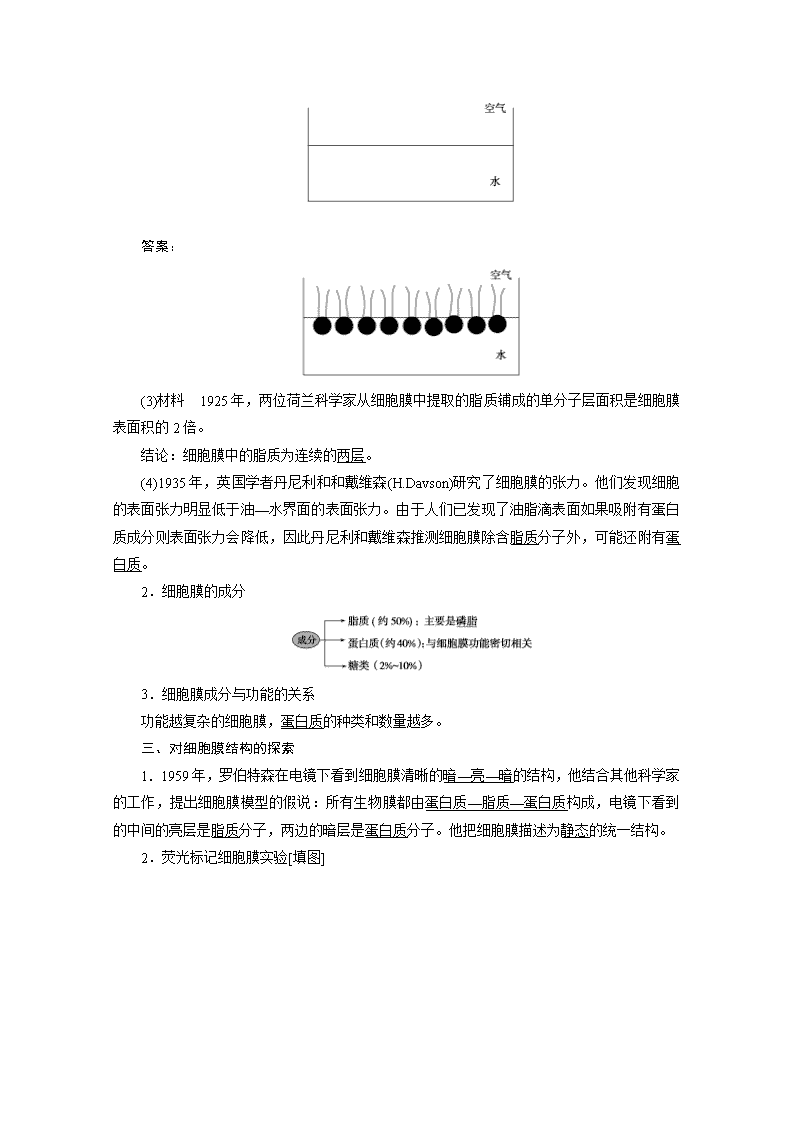

(2)材料 科学研究磷脂分子的结构如右图

水是一种极性溶剂,根据磷脂分子的结构特点在下图画出它在水—空气界面上的分布情

况(用●表示磷脂分子)。

答案:

(3)材料 1925 年,两位荷兰科学家从细胞膜中提取的脂质铺成的单分子层面积是细胞膜

表面积的 2 倍。

结论:细胞膜中的脂质为连续的两层。

(4)1935 年,英国学者丹尼利和和戴维森(H.Davson)研究了细胞膜的张力。他们发现细胞

的表面张力明显低于油—水界面的表面张力。由于人们已发现了油脂滴表面如果吸附有蛋白

质成分则表面张力会降低,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋

白质。

2.细胞膜的成分

3.细胞膜成分与功能的关系

功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。

三、对细胞膜结构的探索

1.1959 年,罗伯特森在电镜下看到细胞膜清晰的暗—亮—暗的结构,他结合其他科学家

的工作,提出细胞膜模型的假说:所有生物膜都由蛋白质—脂质—蛋白质构成,电镜下看到

的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子。他把细胞膜描述为静态的统一结构。

2.荧光标记细胞膜实验[填图]

3.辛格和尼科尔森的结论

在新的观察和实验证据的基础上,提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。

四、生物膜的流动镶嵌模型

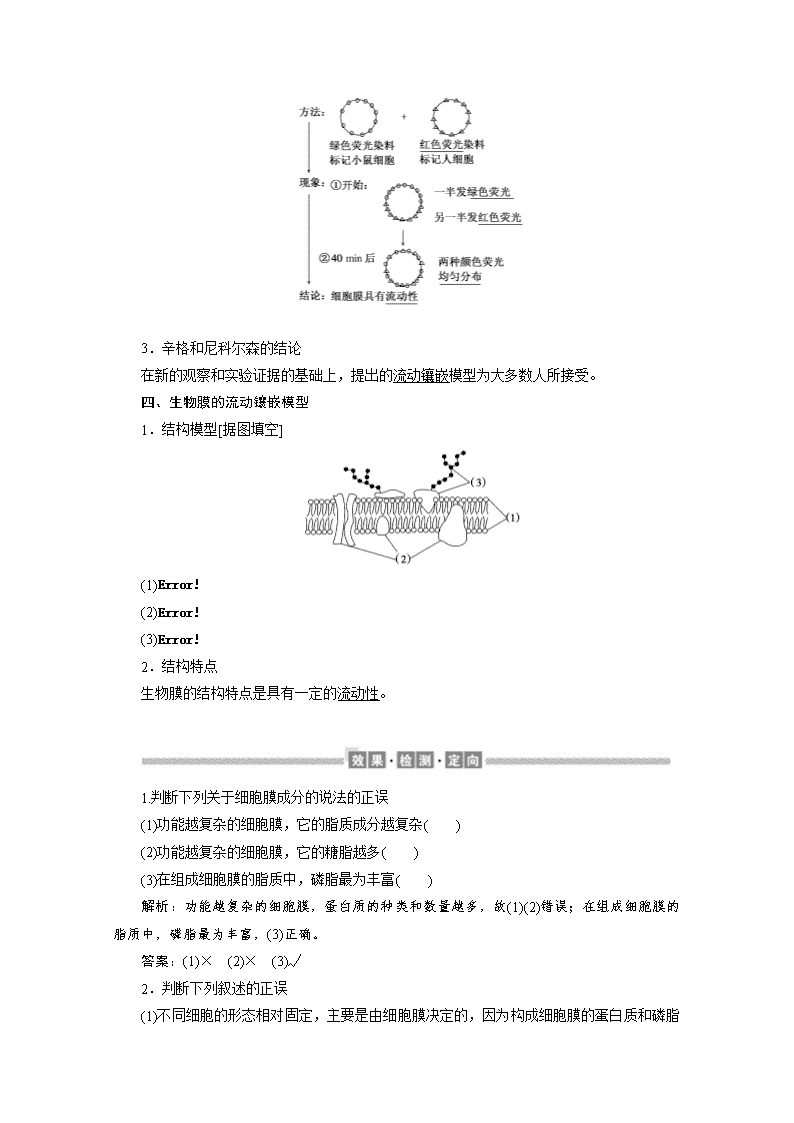

1.结构模型[据图填空]

(1)

名称:磷脂双分子层

作用:细胞膜的基本支架

特点:具有一定的流动性

(2)

名称:蛋白质分子

位置

镶在磷脂双分子层的表面

部分或全部嵌入磷脂双分子层中

贯穿于整个磷脂双分子层

特点:大多数蛋白质分子是可以运动的

(3)

名称:糖蛋白

位置:分布于细胞膜的外表

功能:保护、润滑和细胞识别等

2.结构特点

生物膜的结构特点是具有一定的流动性。

1.判断下列关于细胞膜成分的说法的正误

(1)功能越复杂的细胞膜,它的脂质成分越复杂( )

(2)功能越复杂的细胞膜,它的糖脂越多( )

(3)在组成细胞膜的脂质中,磷脂最为丰富( )

解析:功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,故(1)(2)错误;在组成细胞膜的

脂质中,磷脂最为丰富,(3)正确。

答案:(1)× (2)× (3)√

2.判断下列叙述的正误

(1)不同细胞的形态相对固定,主要是由细胞膜决定的,因为构成细胞膜的蛋白质和磷脂

分子都是相对固定不动的( )

(2)不同细胞膜的磷脂分子是相同的,而蛋白质分子是不同的( )

(3)细胞间的信息交流都是通过细胞膜的直接接触来完成的( )

答案:(1)× (2)√ (3)×

3.下列关于生物膜结构探索历程的叙述,不正确的是( )

A.最初的探索是通过对现象的推理分析得出细胞膜是由脂质组成的

B.三层结构模型认为生物膜为静态的统一结构

C.流动镶嵌模型认为构成生物膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的

D.三层结构模型和流动镶嵌模型都认为蛋白质分子在膜中的分布是不均匀的

解析:罗伯特森提出的三层结构模型认为生物膜结构是蛋白质—脂质—蛋白质,电镜下

观察到的中间亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子,认为蛋白质的分布是均匀的、固

定的。

答案:D

课堂互动探究案

【课程标准】

概述细胞都由细胞膜包裹,细胞膜将细胞与其生活环境分开,能控制物质进出,并参与

细胞间的信息交流

【素养达成】

1.基于科学家的研究资料进行演绎推理,通过生物膜模型的构建过程,理解生物膜的结

构和功能相适应。(生命观念)

2.简述细胞膜的成分和功能。(科学思维)

3.结合生物膜的结构模型,掌握流动镶嵌模型的基本内容。(科学思维)

4.认同细胞膜作为系统的边界,对于细胞这个生命系统的重要意义。(社会责任)

是谁,隔开了原始海洋的动荡,

是谁,为我日夜守边防,

是谁,为我传信报安康。

没有你,我——一个小小的细胞

会是何等模样?

同学们,诗中的“你”是指什么呢?这幅图代表什么呢?

探究点一 细胞膜的功能

【师问导学】

1.细胞膜作为系统的边界,有着非常重要的功能,结合下列材料和教材 P41 图 3-2 分析

回答。

(1)材料一 用显微注射器将一种叫做伊红的物质注入变形虫体内,伊红很快扩散到整个

细胞,却不能很快逸出细胞;在光学显微镜下看到,用微针触碰细胞表面时,细胞表面有弹

性,可以伸展;用微针插入细胞内,细胞表面有一层结构被刺破;如果细胞表面结构受损面

过大,细胞会死亡。

上述材料说明:细胞膜将生命物质和________分开,保障了细胞内部环境的________。

(2)

材料二 细胞膜控制物质进出细胞示意图

据图看出,细胞膜能__________,细胞需要的物质才能进入细胞,但是对细胞有害的病

菌和病毒有时候也能进入细胞,说明这种控制作用是________的。

答案:(1)外界环境 相对稳定

(2)控制物质进出细胞 相对

2.细胞膜有多种功能,请分析:

(1)细胞膜将细胞和外界环境分隔开,是单纯的隔离作用吗?

(2)生长在污泥中的莲能“出污泥而不染”,它能吸收污泥中的有益矿质元素,而一般不

会吸收不需要的物质,这体现了细胞膜的什么功能?

答案:

(1)不是,细胞膜不仅可以将细胞和外界环境分隔开,从而保障细胞内部环境的相对稳定,

还能控制物质进出细胞,细胞需要的物质才能进入细胞,不需要的物质或有害的物质不容易

进入细胞。

(2)体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。

3.如图是细胞间的三种信息交流方式,请据图分析回答下列问题:

(1)图中①②③④的物质或结构的名称分别是什么?

(2)植物细胞间的胞间连丝、人体内胰岛素的作用过程、精子和卵细胞之间的识别和结合

分别属于上面的哪种方式?

(3)细胞间进行信息交流时往往需要受体,受体的化学本质是什么?受体和信号分子的结

合有没有特异性?

答案:

(1)①信号分子;②受体;③与膜结合的信号分子;④胞间连丝。

(2)分别属于图 C、图 A、图 B。

(3)受体的本质是糖蛋白,和信号分子的结合具有特异性。

【智涂笔记】

对细胞间信息交流的两个认知误区

(1)三种信息交流方式是发生于细胞与细胞之间的,而不是细胞内的信息交流。

(2)并非细胞间信息交流都依赖于细胞膜上的受体蛋白,如通过细胞通道的信息交流方式,

而通过化学物质传递信息和通过细胞膜接触传递信息都依赖于细胞膜上的受体蛋白。

[方法规律]

判断细胞是否具有活性的方法

(1)判断依据:只有活细胞的细胞膜才能够控制物质进出细胞。

(2)判断方法:能够控制物质进出→活细胞;不能够控制物质进出→死细胞。

【师说核心】

1.细胞膜的功能图解

2.细胞间信息交流的三种方式

(1)一些细胞如分泌细胞分泌一些物质如激素,通过血液的传递运送到作用部位的细胞(靶

细胞),被靶细胞的细胞膜上的受体(成分为糖蛋白)识别,引起靶细胞的生理反应(图示如下)。

(2)相邻两个细胞的细胞膜直接接触,通过糖蛋白识别,将信息从一个细胞传递给另一个

细胞(图示如下)。

(3)高等植物细胞间的识别主要是通过植物细胞间的胞间连丝来实现的(图示如下)。

3.细胞膜功能的实验验证

(1)控制物质进出功能的验证:

(2)识别功能的验证:

【检测反馈】

1.(合格必考)在处理污水时,人们设计出一种膜结构,有选择地将有毒重金属离子阻挡

在膜的一侧,以降低有毒重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的( )

A.将细胞与外界环境分隔开的功能

B.控制物质进出细胞的功能

C.进行细胞间信息交流的功能

D.具有免疫的功能

解析:“有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧”体现了细胞膜控制物质进出细胞

的功能。

答案:B

2.(合格必考)在哺乳动物受精过程中,精子能够与卵细胞相互识别,精子将其头部钻入

卵细胞中,与卵细胞发生结合,当一个精子进入后,细胞发生变化,不再让其他精子进入。

这一现象体现出细胞膜能够( )

A.保障细胞内部环境的相对稳定

B.控制物质进出细胞

C.使卵细胞摄入所需要的精子

D.进行细胞间的信息交流

解析:细胞膜具有多种重要功能,细胞膜将细胞与外界环境分隔开,保障了细胞内部环

境的相对稳定;能控制物质进出细胞;能够进行细胞间的信息交流。精卵之间的相互识别与

结合,靠的是细胞膜上对应的糖蛋白即信息分子,这是一种信息交流方式。

答案:D

3.(等级选考)水溶性染色剂(PI)能与核酸结合而使细胞核着色,可将其应用于细胞死活的

鉴别。细胞浸泡于一定浓度的 PI 中,仅有死亡细胞的核会被染色,活细胞则不着色,但将 PI

注射到活细胞中,则细胞核会着色。利用 PI 鉴别细胞死活的基本原理是( )

A.死细胞与活细胞的核酸结构不同

B.死细胞与活细胞的核酸含量不同

C.活细胞能分解染色剂 PI

D.活细胞的细胞膜能阻止 PI 的进入

解析:死细胞的细胞膜对物质进出细胞失去了控制作用。

答案:D

探究点二 对细胞膜成分和结构的探索

【师问导学】

1.许多有关细胞膜化学组成的资料,都来自细胞膜(尤其是红细胞膜)的研究。下表是猪

的几种细胞的细胞膜组成成分,回答问题:

细胞膜的种类

主要成分含量

蛋白质 脂质 糖类

成熟的红细胞膜 42% 53% 5%

肌细胞膜 36% 60% 4%

小肠绒毛上皮细胞膜 50% 44% 6%

(1)我们常用猪的成熟的红细胞作为细胞膜制备的材料,可否用鸡的红细胞做细胞膜的制

备实验呢?

(2)不同细胞的细胞膜各种成分的含量完全相同吗?

(3)上述几种细胞膜中哪种脂质含量最丰富?

(4)小肠绒毛上皮细胞膜蛋白质含量最高,功能也最复杂,这说明什么?

答案:

(1)不可以。鸡不是哺乳动物,其红细胞内含有细胞核和众多的细胞器,不易获得较纯净

的细胞膜。

(2)不完全相同。

(3)磷脂最丰富。

(4)说明蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用。

2.根据阅读获得的信息,思考下列问题:

资料 1 电镜照片显示出质膜具有 3 层结构,两侧着色较深,称为暗带,均厚约 2 nm;

中间层着色较浅,称为亮带,厚约 3.5 nm(图 1)。利用冷冻蚀刻电镜技术观察质膜的断裂面,

可以看到蛋白质像鹅卵石一样镶嵌在质膜中(图 2)。

【智涂笔记】

磷脂分子的性质使它在水-空气界面上总是以亲水的头部朝向水,而在水溶液中,疏水

的尾部相互结合形成双层结构才能稳定存在;细胞膜上的蛋白质是可以运动的,一定范围内

温度升高,这种运动会加快。

【师说核心】

1.细胞膜的成分及功能分析

2.构成生物膜的磷脂分子分析

(1)结构:由磷酸、甘油和脂肪酸构成,其中磷酸作为亲水性的“头部”、脂肪酸作为疏

水性的“尾部”。

(2)排列方式:“尾部”相对、“头部”朝外构成磷脂双分子层(如图),作为生物膜的支架。

磷脂分子的这种排列方式符合生物膜两侧均为水环境的事实。

3.细胞膜成分及结构的探索历程

资料 2 科学家用荧光分子标记细胞的膜蛋白,然后用高能激光束照射质膜的某一区域,

使该区域内的荧光分子发生不可逆的破坏,这一区域称为光漂白区。继续观察,可以发现光

漂白区逐渐重新出现荧光(图 3)。

(1)资料 1 中的质膜电镜观察结果说明蛋白质分子在质膜中是怎么排布的?而在冷冻蚀刻

电镜下观察到的图示中又是怎么排布的?

(2)资料 2 中光漂白区重新出现荧光的原因是什么?质膜是静态的还是具有一定流动性

的?

答案:

(1)电镜观察结果说明蛋白质分子在质膜中是分层排布的;冷冻蚀刻电镜下显示蛋白在细

胞膜表面或者穿透,而不是在两层之间。

(2)是由于质膜上其它区域的蛋白质流动光漂白区呈现的荧光。质膜是具有一定的流动性

的。

3.有人在实验时发现:在一定温度下,细胞中的脂质分子均垂直排列于膜表面;当温度

升高到一定程度时,细胞膜中的脂质分子有 75%排列不整齐,细胞膜的厚度变小,表面积扩

大,对离子和分子的通透性提高。据有关内容解释上述现象。

答案:细胞膜具有一定的流动性,温度可影响膜的流动性。

【检测反馈】

1.(合格必考)科学家在实验中发现,脂溶性物质能够优先通过细胞膜,并且细胞膜会被

溶解脂质的溶剂溶解,也会被蛋白酶分解。这些事实说明了组成细胞膜的物质中有( )

A.糖类和脂质 B.糖类和蛋白质

C.蛋白质和脂质 D.蛋白质和核酸

解析:

事实 1:脂溶性物质优先通过细胞膜,

且细胞膜被脂溶性溶剂溶解

原理:相似相溶

――→确定 细胞膜中含

有脂质分子

事实 2:细胞膜被蛋白酶分解

原理:酶作用的底物专一

――→确定 细胞膜中含有

蛋白质分子

答案:C

2.(合格必考)典型的细胞膜最可能具有下列哪种组成(质量分数)( )

A.35%脂质、50%蛋白质、5%糖类、10%RNA

B.50%脂质、45%蛋白质、5%糖类、0%RNA

C.25%脂质、75%蛋白质、0%糖类、0%RNA

D.60%脂质、30%蛋白质、0%糖类、10%RNA

解析:细胞膜的成分主要是脂质和蛋白质,还含有少量的糖类,不含 RNA。

答案:B

3.(合格必考)生物膜的“蛋白质—脂质—蛋白质”静态结构模型不能解释下列哪种现象

( )

A.细胞膜是细胞的边界

B.溶于脂质的物质能够优先通过细胞膜

C.变形虫的变形运动

D.细胞膜中的磷脂分子呈双层排列在膜中

解析:这种模型的主要不足在于认为蛋白质和脂质都是固定不变的,是静态的,这种结

构无法解释细胞膜具有的多种功能,如细胞生长、膜的扩大、变形虫的变形运动等。

答案:C

4.(等级选考)科学工作者用不同颜色的荧光染料分别标记人和鼠细胞的膜蛋白后,进行

细胞融合实验(如图所示)。该实验说明( )

A.膜蛋白是可以移动的

B.两种细胞的膜蛋白种类相同

C.膜蛋白可以起生物催化作用

D.膜蛋白能控制某些物质出入细胞

解析:用发红色荧光的染料标记人细胞的膜蛋白,用发绿色荧光的染料标记鼠细胞的膜

蛋白,然后诱导二者融合。开始时融合细胞的一半发红色荧光,一半发绿色荧光,一段时间

后,两种颜色的荧光均匀分布。这说明膜蛋白是可以运动的。

答案:A

探究点三 生物膜的流动镶嵌模型

【师问导学】

下图是细胞膜的亚显微结构示意图,请分析回答下列问题:

1.图中的 4 是哪种成分?为什么在细胞膜中是两层的?

答案:4 是磷脂分子。因为细胞膜两侧都是水溶液,磷脂分子头部亲水,尾部疏水,只有

形成双分子层结构,才能稳定。

2.图中 2、5、6 在 4 上的存在方式有什么不同?

答案:2、5、6 分别镶在、贯穿、嵌入磷脂双分子层中。

3.A、B 中哪面是细胞膜的外侧,判断的依据是什么?

答案:A 是细胞膜的外侧,因为具有糖蛋白(糖被)。

4.试举几个能够体现细胞膜具有一定流动性的实例?

答案:细胞融合、变形虫变形运动、白细胞吞噬病菌等。

【智涂笔记】

膜的内、外侧判断技巧:

根据糖蛋白的分布情况,有糖蛋白的一侧为膜的外侧,无糖蛋白的一侧则为膜的内侧。

生物膜的结构除了具有流动性的特点外,还具有:(1)镶嵌性:膜的基本结构是由磷脂双

分子层镶嵌蛋白质构成的。(2)不对称性:膜两侧的分子性质和结构不相同,如糖被只存在于

外表面。

【师说核心】

1.生物膜的流动镶嵌模型

(1)细胞膜中的脂质除磷脂外,还有一些糖脂和胆固醇。

(2)糖脂和糖蛋白都分布于细胞膜的外表面。

(3)脂质和蛋白质分子并不是均匀分布的,而是呈不对称性分布。

2.生物膜的结构特点——具有一定的流动性

(1)结构基础:构成膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子是运动的。

(2)实例证明:质壁分离与复原、变形虫运动、胞吞和胞吐、白细胞的吞噬作用等。

(3)膜的流动性受温度影响,在一定温度范围内,随温度升高,膜的流动性加快。

3.结构特点和功能特性的关系

【检测反馈】

1.(合格必考)如图表示细胞膜的流动镶嵌模型,下列有关叙述不正确的是( )

A.具有①的一侧为细胞膜的外侧

B.①与细胞表面的识别有关

C.②是构成细胞膜的基本支架

D.细胞膜的选择透过性与①的种类和数量有关

解析:图中①是糖蛋白,②是磷脂双分子层,③是蛋白质分子。糖蛋白主要与细胞的信

息交流和识别有关,磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,蛋白质是生物膜中的功能分子,

细胞膜的选择透过性主要与膜上的蛋白质有关。

答案:D

2.(等级选考)下列关于细胞膜的叙述中,不正确的是( )

A.细胞膜的结构特点对它完成各种生理功能非常重要

B.细胞膜表面的糖蛋白具有特异性

C.细胞膜与细胞内其他膜结构有结构和功能上的联系

D.细胞膜的功能特性是具有流动性

解析:细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,该特点与细胞分泌蛋白的分泌等生理功

能有关。细胞膜表面的糖蛋白具有识别作用,具有特异性。细胞膜与内质网膜可以直接相互

转化,细胞膜与高尔基体膜之间可以通过囊泡进行间接转化。细胞膜的功能特性是具有选择

透过性。

答案:D

【网络建构】

【主干落实】

1.细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,还含少量糖类。

2.功能越复杂的细胞膜中,蛋白质的种类和数量越多。

3.细胞膜的主要功能:

(1)将细胞与外界环境分隔开。

(2)控制物质进出细胞。

(3)进行细胞间的信息交流。

4.细胞间信息交流的方式有三种:通过化学物质传递信息;细胞间直接接触传递信息;

通过细胞通道传递信息。

5.脂溶性物质能优先通过细胞膜,说明细胞膜中含有脂质。

6.流动镶嵌模型认为:磷脂双分子层构成膜的基本支架,蛋白质分子覆盖、镶嵌或贯穿

于磷脂双分子层中。

7.细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特性是具有选择透过性。

8.糖蛋白只分布于细胞膜的外表面,具有细胞识别作用。

课后分层检测案 8 细胞膜的结构和功能

授课提示:对应学生用书 143 页

【合格考全员做】(学业水平一、二)

1.下列各项中,对生物膜化学成分的表述,最全面的是( )

A.蛋白质、糖类、脂肪 B.糖蛋白、脂质

C.蛋白质、糖类、脂质 D.脂质、蛋白质

解析:细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类。

答案:C

2.对于同一棵玉米来说,下列细胞中,其细胞膜的成分中蛋白质的种类和数量最多的是

( )

A.导管 B.根成熟区细胞

C.茎表皮细胞 D.叶表皮细胞

解析:功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。而上述细胞中,成熟区细胞的

功能最复杂。

答案:B

3.心肌细胞和小肠绒毛上皮细胞在细胞膜上的不同主要体现在( )

A.磷脂的含量高低

B.蛋白质的含量及种类不同

C.糖类的含量及种类不同

D.脂质的含量及种类不同

解析:细胞具有多样性,不同细胞的结构不同,导致功能存在差异。细胞膜的不同主要

体现在蛋白质的种类和含量的不同。

答案:B

4.肝细胞和甲状腺细胞的功能差异较大,其主要原因是构成细胞膜的成分中( )

A.脂质不同 B.磷脂不同 C.蛋白质不同 D.水不同

解析:决定细胞膜功能复杂程度的是蛋白质的种类和含量,不同细胞膜功能差别较大,

就是由蛋白质的种类和含量不同引起的。

答案:C

5.将两种海绵动物的细胞分散成单个,再进行混合培养,发现只有同种的细胞才能结合。

与这种现象密切相关的细胞膜成分是( )

A.蛋白质 B.磷脂分子

C.糖蛋白 D.糖脂

解析:将两种细胞融合时发现只有同种的细胞才能结合,说明细胞之间能够识别其他细

胞是同种还是异种细胞,而与细胞之间的识别有关的物质是细胞膜表面的糖蛋白。

答案:C

6.下列关于细胞膜结构的流动镶嵌模型的论述中,错误的是( )

A.磷脂排列成双分子层

B.蛋白质分子覆盖、镶嵌或贯穿在磷脂双分子层中

C.膜物质是固定不动的

D.膜物质的运动使其具有流动性

解析:在细胞膜结构的流动镶嵌模型的论点中,磷脂排列成双分子层,蛋白质分子覆盖、

镶嵌或贯穿在磷脂双分子层中,构成生物膜的磷脂和蛋白质的运动使其具有流动性。

答案:C

7.异体器官移植手术往往很难成功,最大的障碍就是异体细胞间的排斥,这主要是由于

细胞膜具有识别作用,这种生理功能的结构基础是( )

A.细胞膜由磷脂分子和蛋白质分子构成

B.细胞膜的外表面有糖蛋白

C.细胞膜具有一定的流动性

D.细胞膜具有选择透过性

解析:细胞识别与细胞膜上的糖蛋白密切相关。

答案:B

8.人体白细胞能进行变形运动,穿出毛细血管壁,吞噬侵入人体的病菌,这个过程的完

成依靠细胞膜的( )

A.选择透过性 B.保护作用 C.流动性 D.扩散

解析:变形运动是由结构特点决定的,结构特点主要指流动性。

答案:C

9.将一个细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气—水界面上铺成单分子层,结

果测得单分子层的表面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。用下列细胞作实验材料,与此结

果最相符的是( )

A.人的肝细胞

B.蛙的红细胞

C.洋葱鳞片叶表皮细胞

D.大肠杆菌细胞

解析:大肠杆菌细胞中只有细胞膜,没有其他膜结构,磷脂在细胞膜中呈双层排列,因

此形成单层膜时表面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。而人的肝细胞、蛙的红细胞、洋葱

鳞片叶表皮细胞除细胞膜外还有核膜、各种细胞器膜。

答案:D

10.[2019·石景山高一期末]哺乳动物成熟的红细胞中,没有细胞器和细胞核。1925 年,

荷兰科学家为研究细胞膜中脂质分子的排布方式,用有机溶剂抽提哺乳动物一定量血液中的

红细胞膜中的脂质,进行相关测定。部分实验内容及结果如下表所示:

动物

红细胞总表面积

(用 a 表示)

提取脂质被铺成单分子层的面积

(用 b 表示)

狗 31.3 62

羊 2.95 5.9

兔 5.46 10.2

人 0.47 0.92

回答下列问题:

(1)成熟的红细胞是由造血干细胞经过________过程产生的。哺乳动物成熟的红细胞是研

究细胞膜中脂质分子分布的理想材料,原因是________________________。

(2)将哺乳动物成熟的红细胞放入________中,一段时间后细胞将________。

(3)经过(2)的实验步骤后,可用________方法获得纯净的细胞膜。

A.静置 1 分钟 B.加热至沸腾 C.适当转速离心 D.用纱布过滤

(4)若要得到一定量血液中红细胞的总表面积数据,首先要通过测定得到________和单位

体积血液中的红细胞数量这两个数据。

(5) 本 实 验 结 果 显 示 ________________ , 从 而 可 以 得 出 的 结 论 是

________________________________________。

解析:(1)哺乳动物成熟的红细胞是由造血干细胞经过细胞分化形成的,其只有细胞膜,

没有其他含膜的结构,因此可排除细胞中其他膜结构对研究的干扰,是研究细胞膜中脂质分

子分布的理想材料。(2)将哺乳动物成熟的红细胞放入蒸馏水或清水中,一段时间后细胞将吸

水涨破。(3)哺乳动物成熟的红细胞吸水涨破后,通过适当转速离心,可以将细胞膜与血红蛋

白分离,进而获得纯净的细胞膜,故选 C。(4)红细胞的总表面积=每一个红细胞的表面积×

红细胞的数量,因此若要得到一定量血液中红细胞的总表面积数据,必须获得单位体积血液

中的红细胞数量和每一个红细胞的直径(或表面积)这两个数据。(5)根据表格分析可知,提取的

脂质被铺成单分子层的面积约为红细胞表面积的 2 倍,说明红细胞膜中,脂质分子呈双层排

列。

答案:

(1)细胞分化 哺乳动物成熟红细胞没有其他含膜的结构,只有细胞膜,因此可排除细胞

中其他膜结构对研究的干扰

(2)蒸馏水(或清水) 涨破 (3)C

(4)每个红细胞的直径(表面积)

(5)提取的脂质被铺成单分子层的面积约为红细胞表面积的 2 倍(或 b/a≈2) 红细胞膜中,

脂质分子呈双层排列

【等级考选学做】(学业水平三、四)

11.对某动物细胞进行荧光标记实验,如图所示,其基本过程:①用某种荧光染料标记该

动物细胞,细胞表面出现荧光斑点;②用激光束照射该细胞表面的某一区域,该区域荧光淬

灭(消失);③停止激光束照射一段时间后,该区域的荧光逐渐恢复,即又出现了斑点。上述实

验不能说明的是( )

A.细胞膜具有流动性

B.荧光染料能与细胞膜组成成分结合

C.根据荧光恢复的速率可推算出跨膜运输的速率

D.根据荧光恢复的速率可推算出膜中蛋白质或脂质的流动速率

解析:本实验是细胞膜具有一定流动性的经典实验,可根据荧光恢复的速率推算出膜中

蛋白质或脂质的流动速率,但是不能反映物质跨膜运输的速率。停止激光束照射后,该区域

中又出现斑点,说明其他区域的被标记的物质移动到该区域里来,体现了细胞膜的流动性。

答案:C

12.如图表示各种细胞膜的组成成分含量,图示能说明的是( )

A.构成细胞膜的主要成分是蛋白质、脂质和糖类

B.细胞膜中的蛋白质含量的变化与细胞膜的功能有关

C.细胞膜的功能越简单,所含蛋白质的数量越多

D.蛋白质在进行细胞间的信息交流中具有重要作用

解析:细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,还含有少量的糖类;细胞膜的功能与蛋白质

的种类和含量有关;细胞膜的功能越简单,所含蛋白质的数量就越少;D 选项的描述是正确的,

但不能从图示中得到这个结论。

答案:B

13.如图是真核细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示物质。下列有关说法,错误的

是( )

A.①②③在细胞膜上大多不是静止的

B.细胞识别与①有关

C.②在细胞膜上的分布是不均匀的

D.③的单分子层面积等于该细胞所有膜面积的两倍

解析:该图是细胞膜的结构模式图,③的单分子层面积等于该细胞的细胞膜面积的两倍,

但细胞中除细胞膜外,还有核膜、线粒体膜、内质网膜等。

答案:D

14.人、鼠细胞融合实验中,是用带有不同荧光染料的抗体标记两种细胞的膜蛋白,一

段时间后两种膜蛋白能在杂种细胞膜上均匀分布形成嵌合体。如图是相关实验记录,据此不

能得到的结论是( )

A.当温度增加到 15 ℃以上,细胞膜的流动性发生变化

B.该实验证明膜蛋白能够在膜表面运动

C.温度对膜蛋白的扩散有影响

D.图中数据说明融合时间越长形成的嵌合体越多

解析:由图示可知,在低温时形成嵌合体的比例较小,温度适宜时形成嵌合体的比例较

高;15 ℃以上时细胞膜的流动性明显发生变化;从图中无法得出融合比例与时间的具体关系。

答案:D

15.脂质体是根据磷脂分子可在水中形成稳定的脂质双层膜的原理而制备的人工膜。单

层脂分子铺展在水面上时,极性端(亲水)与非极性端(疏水)排列是不同的,搅拌后形成双层脂

分子的球形脂质体。(如下图)

(1)将脂质体置于清水中,一段时间后发现,脂质体的形态、体积没有变化。这一事实说

明脂质体在结构上具有一定的________。

(2)下列图中能正确表示细胞膜的亚显微结构模式图的是( )

(3)由脂质体的形成原因及特点分析细胞膜的基本支架是________,同时也可推测水分子

的跨膜运输不是真正的物质扩散,它最可能与膜上的________成分有关。美国科学家阿格雷

试图从人血红细胞上寻找这种蛋白质——CHIP28。他以这种细胞为实验材料的最可能原因是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:脂质体形成的原理是磷脂分子具有亲水端和疏水端,单层脂质分子在水面上搅拌

后就形成了球形脂质体。

答案:(1)稳定性 (2)B (3)磷脂双分子层 蛋白质 成熟的红细胞除细胞膜外无其他的

膜结构,便于获得纯净的细胞膜

16.为探究温度对膜透性的影响,取质量和形态相同的两块马铃薯进行对照实验,所得

到的结果如下:

在 40 ℃时,随着时间增加,马铃薯质量下降的主要原因是膜的通透性增大,细胞内容物

外渗造成的。

请完成下列实验设计方案并回答问题:

实验原理:

随膜的通透性增大,细胞内容物外渗,会使外部溶液的电导度增大。溶液电导度的大小

可以用电导仪进行检测。电导仪非常灵敏,空气中的 CO2,温度会影响测量结果。

实验仪器与药品:电导仪、恒温水浴锅、烧杯、量筒、洗瓶滤纸、蒸馏水。

实验步骤:

第一步:取 4 只相同的烧杯,分别加入 10 mL 蒸馏水,编号为 A、B、C、D;

第二步:取 2 块质量为 10 g 且形态相同的马铃薯用蒸馏水反复冲洗三次,用滤纸将水吸

干,再分别放入 A、B 两烧杯中,C、D 两烧杯作为对照;

第三步:

________________________________________________________________________;

第四步:1.5 h 后取出烧杯中的马铃薯,使烧杯中的溶液保持或恢复至 20 ℃;

第五步:

________________________________________________________________________。

结果预测:

________________________________________________________________________。

讨论:实验步骤中设计 C、D 组作为对照的目的是

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

解析:

(1)确定实验目的。证明 40 ℃时,马铃薯质量下降的主要原因是膜通透性增大导致细胞内

容物外渗造成的。

(2)明确实验原理。①膜通透性增大⇒细胞内容物外渗⇒外部溶液的电导度增大。

②电导度大小与外部溶液浓度成正相关,外部溶液浓度与膜通透性成正相关。因此电导

度大小可表示膜通透性大小。

(3)结果预测。验证性实验的结果与实验目的一致。由于空气中 CO2 也会影响电导度大小,

因此实验结果预测时,应排除空气中 CO2 的影响。

答案:

第三步:A 和 C 烧杯置于 20 ℃下;B 和 D 烧杯置于 50 ℃的恒温水浴中(只要答案合理即

可)

第五步:用电导仪分别测量溶液的电导度,并记录结果

结果预测:B 烧杯中溶液电导度减去 D 烧杯中溶液电导度的值大于 A 烧杯中溶液电导度

减去 C 烧杯中溶液电导度的值(只要答案合理并与第三步的答案对应就可)

讨论:排除空气中的 CO2 等因素对实验结果的干扰