- 704.00 KB

- 2021-04-28 发布

www.ks5u.com

历史试卷

注意事项

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题

1.“古代的住宅,东偏是祠堂,即庙,西偏是家屋,即寝。古代的家庭,……祭祖自属大事”材料揭示了

A. 分封制的巩固 B. 宗法制的影响 C. 宰相制的实行 D. 内朝制的推行

【答案】B

【解析】

材料中“祭祖”等是受宗法制度的影响,选B是符合题意的,正确;材料反映的是宗法制而非分封制,选项A不符合题意,排除;材料不涉及宰相制,选项C不符合题意,排除;材料未体现内朝制,选项D不符合题意,排除;故本题选B。

点睛:本题解题的关键点在于要抓住关键字眼——“祭祖”,这体现的是宗法制的影响力。

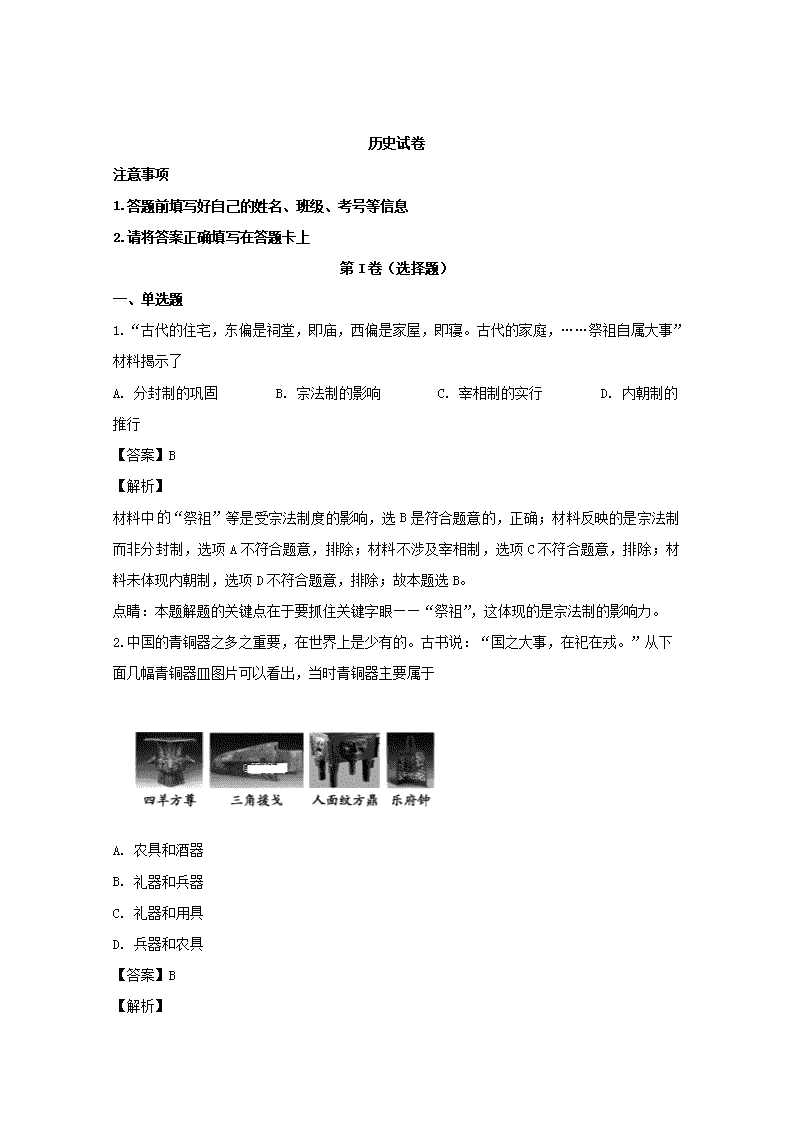

2.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀在戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于

A. 农具和酒器

B. 礼器和兵器

C. 礼器和用具

D. 兵器和农具

【答案】B

【解析】

【详解】中国古代青铜器的种类众多,图片所示的四件青铜器中,四羊方尊、人面纹方鼎、乐府钟都是礼器,三角援戈是兵器,故B正确;图片所示的四件青铜器中,四羊方尊、人面纹方鼎、乐府钟都是礼器,三角援戈是兵器,ACD错误,排除。

3. 西周时诸侯国的国君相对于周王来说应是( )

A. 大宗 B. 小宗 C. 关系是相对的 D. 不确定

【答案】B

【解析】

【分析】

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,西周时诸侯国的国君相对于周王来说应是小宗, 需要注意的是根据宗法制度的大宗和小宗的关系即可做对。 故B正确。

考点:古代中国的政治制度•商周时期的政治制度•宗法制

【详解】

4.易中天在《帝国的终结》中说“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。”从政治上看“秦,虽死犹存主要是指( )

A. 统一度量衡、货币 B. 开创皇帝制度

C. 中央建立三公九卿制 D. 建立统一国家和中央集权制

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学内容可知,秦朝建立后,完成了国家统一,在全国实行了郡县制,实行皇帝制度和三公九卿之,建立了专制主义中央集权制度,这些制度对后世影响深远,即便秦朝灭亡后这些制度也依然存在,所以从政治上说“秦,虽死犹存”,故选D项;A项是经济方面,排除;BC都是专制主义中央集权制度的一部分,排除。

5.汉武帝颁布“推恩令”,规定诸侯王死后,除了嫡长子继承王位外,其他子弟也可以受封土地为列侯。此项措施的实施使得

A. 汉初以来的分封制被废除

B. 宗法制得以重新确立

C. 王国问题得到了妥善处理

D. 土地兼并更加严重

【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查基础知识“推恩令”的作用。汉武帝为了巩固中央集权,下令允许诸侯王将自己的封地分给子弟,诸侯国越分越小,王国势力受到削弱,王国问题得到了妥善处理。故答案为C。A项说法错误,并未废除分封制,分封制仍然存在;与宗法制的变化无关,排除B;此项措施对土地制度没有影响,D说法错误。

考点:古代中国的政治制度·汉朝加强中央集权的措施·推恩令

6. 西汉初年,刘邦封置诸侯王国.封子弟为王,功臣为侯,并规定“非刘氏不王.非有功不侯”。这表明刘邦推行分封制意在

A. 加强对地方的控制 B. 继承西周的政治体制

C. 确保皇位传承稳固 D. 否定秦朝的政治体制

【答案】C

【解析】

【详解】试题分析:“非刘氏不王.非有功不侯”说明刘邦推行分封制的目的主要在于确保皇位的稳固,加强对地方的控制不是主要目的,故C项正确,A项错误;刘邦只是借鉴了西周的分封制,不是继承西周的政治制度,故B项错误;刘邦在推行分封制的同时还推行了郡县制,实行“郡国并行制”,故D项错误。

考点:古代中国的政治制度•西汉政治制度•郡国并行制

7.在中国古代孝道是很受推荐的,有史料记载:“郭巨家贫,有子三岁,母减食于之,巨谓妻曰:贫乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子。”郭巨因此而被荐举为孝廉。这一史料反映的是

A. 科举制

B. 察举制

C. 刺史制度

D. 九品中正制

【答案】B

【解析】

根据所学知识可知,“举孝廉”是汉代察举制标准之一;从材料中“郭巨被荐举为孝廉”可以得出是汉代的察举制,故B项正确;A项是依考试城市为标准的,排除;C项具有监察功能的官员,排除;D项依据门第高低为标准,排除。

点睛:材料“郭巨被荐举为孝廉”是解题的关键;从中分析出正确答案。

8.明太祖曾对百官诉苦“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。”到明成祖时,为改变皇帝过于劳累的局面采取的措施是

A. 设“中书门下”

B. 设立内阁

C. 设殿阁大学士

D. 设军机处

【答案】B

【解析】

“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡”体现出明太祖勤于朝政,十分劳累。结合所学知识可知,宰相制度废除使得皇帝每天的任务量加重。为此,明成祖时他设立了内阁来帮助他处理政务,因此本题选择B选项。A选项“中书门下”是宋代的官员,明朝已经不存在了;C选项是明太祖时期设立的官职;D选项是清朝雍正帝在位时设立的。

点睛:解答本题要抓住材料中限定的时间。材料中给出的是明成祖时期,所以我们可以根据这一信息对选项进行排除。A选项是宋代的官职;C选项是明太祖时期设立的;D选项是清朝设立的,由此就可以选出正确答案。

9.德国著名法学家耶林格说“罗马曾三次征服世界……第三次则以法律。而第三次征服也许是其中最为平和,最为持久征服。”对材料理解正确的是

A. 罗马法在世界法律史上占有重要地位

B. 罗马人的法律是世界上最先进的

C. 罗马人将宗教传播到全世界

D. 罗马法维系了罗马帝国持久统治

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料可知,该学者认为,罗马以法律对世界的征服是“其中最为平和,最为持久的征服”,他强调的是罗马法对世界的影响。结合所学可知,罗马法在世界法律史上占有重要地位,是近现代西方法律的源头,因此A选项正确。B选项错误,材料并未通过比较罗马法与其他国家的法律得出罗马法是世界上最先进的。C选项错误,材料强调的是罗马法的地位,并未涉及宗教方面的内容;D选项错误,材料强调的是罗马法对世界的影响,并未体现其国内影响。故正确答案为A选项。

10. 千百年来,罗马不仅指一段古老而悠久的历史,更代表一种宏伟而博大的精神,这种精神是指( )

A. 深奥系统的哲学思想

B. 建筑风格

C. 追求知识、敢于冒险的民族精神

D. 博大缜密的法律

【答案】D

【解析】

试题解析:

本题主要考查罗马法律,旨在考查分析比较相关所学的能力。根据所学,罗马留给后人的最“宏伟和博大的精神”指的是其法律,该法律超越了时间和空间,具有永恒性,所以D项正确 ;ABC项不能体现出对世界影响的深远和可适应性。

11.公元前27年,下列哪位历史人物被授予“奥古斯都”的称号?

A. 恺撒

B. 庞培

C. 安东尼

D. 屋大维

【答案】D

【解析】

【详解】据所学可知,屋大维取得罗马帝国的统治权后不久就将自己的独裁权交给了元老院从而削弱了自己的权利,元老院出于感动,授予其"奥古斯都"的称号,D正确;恺撒是(公元前100年—公元前44年)罗马共和国末期杰出的军事统帅、政治家,A错误;庞培(前106年-前48年),又译庞贝,古代罗马共和国末期著名的军事家和政治家,与材料不符,B错误;C与材料无关。

【点睛】屋大维建立罗马帝国(公元前27——公元476年).公元前29年,屋大维凭借军事力量重新统一古罗马。两年后,既公元前27年,罗马元老院授予他“奥古斯都”的称号,罗马帝国宣告成立。

12.历史学家马克·汤普森指出,除了决定王位继承人,《权利法案》“只是陈述了已经存在的法律条款,仅仅维护了英国人民已经合法取得的权利”。材料表明该法案

A. 是英国首部成文宪法

B. 具有浓厚的保守色彩

C. 未解决王权的限制问题

D. 阻碍英国的民主化进程

【答案】B

【解析】

根据材料“除了决定王位继承人”“只是陈述了已经存在的法律条款”可知,《权利法案》具有浓厚的保守色彩,故B项正确。英国都没有一部成文的宪法,英国宪法是700年来习惯法的总和,排除A。由“决定王位继承人”可知,《权利法案》解决了王权的限制问题,推进了英国的民主化进程,排除CD。

13.英国历史学家阿克顿勋爵“权力导致腐败,绝对权力导致绝对的腐败”的观点已经被近现代的西方政治家普遍认同。在此理论指导下,西方国家主要采取的措施是

A. 推翻君主制,建立共和制

B. 消灭私有制,实现社会平等

C. 建立分权制衡的民主制度

D. 建立人民代表大会制度

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学知识可知,为了防止“绝对权力导致绝对腐败”,近代西方资产阶级掌握政权后普遍建立分权制衡的民主制度。故答案为C项。A项英国、日本等国家采取了保留君主制度,排除;B项消灭私有制说法错误,排除;D项人民代表大会制度是新中国所采取的,不符合题意,排除。

【点睛】关于欧美资产阶级代议制,要重点掌握英、美、法、德代议制确立颁布的法律文件、政体,掌握它们各自的确立过程及影响;理解资产阶级代议制的特点、进步性及局限性;利用比较分析的方法,把握各种政体之间的共性与个性,理解资产阶级代议制度不同模式的特点,认识资产阶级代议制对世界政治民主化进程所起到的推动作用。

14.比较英美两国政体,表中序号所代表的内容应是

项目

美国总统共和制

英国君主立宪制

国家元首

①

英王

元首的产生方式

选举

②

国家元首任期

③

终身制

政府首脑

总统

④

国家权力中心

⑤

议会

A. ①总统②选举③任期制④首相⑤总统

B. ①总统②世袭③任期制④首相⑤总统

C. ①首相②世袭③任期制④首相⑤国会

D. ①总统②世袭③终身制④首相⑤国会

【答案】B

【解析】

【详解】根据所学知识可知,美国总统作为国家首相和国家权力中心,由选举产生,每届任期4年,不能多于2届。而英国的国家元首国王采取的是世袭制,政府首脑称为首相。故①是总统②是世袭③是任期制④是首相⑤是总统。故答案为B项。ACD三项不符合题意,排除。

15.圆明园曾历经“四劫”:火劫、木劫、石劫、土劫。其中“火劫”发生于

A. 1841年

B. 1856年

C. 1860年

D. 1895年

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学内容可知,圆明园的“火劫”指的是圆明园被英法联军放火焚烧,英法联军于1860年攻入北京,放火焚烧了圆明园,故选C项;ABD项的时间与圆明园遭受火劫的时间不符,排除。

16.以下农民运动受基督教教义影响的是:

A. 秦末农民起义

B. 明末农民起义

C 太平天国运动

D. 义和团运动

【答案】C

【解析】

秦末农民起义与基督教无关,故A错误;明末农民起义也没有受基督教教义影响,故B错误;太平天国运动创立拜上帝教,拜上帝教受基督教教义影响,故C正确;义和团运动排斥西方文明,故D错误。故选C。

17.“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”之檄文出现在

A. 《南京条约》签订后

B. 《马关条约》签订后

C. 台儿庄战役开始前

D. 二战末期日本投降前

【答案】B

【解析】

【详解】通过1895年签订的《马关条约》,中国割台湾给日本,台湾人民发出檄文“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”,故B正确;《南京条约》割香港岛给英国,与台湾无关,排除A;台儿庄战役时间是1938年,1945年日本投降,台湾早已被割占,CD时间不符合题意,排除。

18.甲午战争后,日本同意将辽东半岛归还中国,是由于

A. 清政府外交干涉

B. 中国人民进行的反割台斗争

C. 俄法德三国军事压力

D. 英美等国出面“调停”

【答案】C

【解析】

【详解】由于辽东半岛关乎俄德法利益,引起其不满,故迫于俄法德三国军事压力,日本同意将辽东半岛归还中国,故排除D,C符合题意;甲午战争后,清政府国疲力弱,无力通过外交手段迫使日本交还辽东半岛,故A不符合题意;中国人民进行的反割台斗争是针对《马关条约》将台湾及其附属岛屿给日本,故B不符合题意。

19.与下图反映的历史事件直接相关的是

A. 兴中会成立

B. 同盟会成立

C. 黄花岗起义

D. 武昌起义

【答案】D

【解析】

【详解】据材料“十八星旗飘扬于湖北军政府”可知,这是武昌起义胜利后,成立的湖北军政府的旗帜,D正确;兴中会成立于1894年,是一个资产阶级革命团体,没有成立政府,A错误;同盟会成立于1905年成立于东京,B错误;黄花岗起义失败,C错误。

20.了解历史事件需要知道事件的各个要素。据下图判断,它记录的历史事件是

A. 义和团运动

B. 辛亥革命

C. 五四运动

D. 国民革命运动

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学可知,1911年武昌起义爆发,是旧历辛亥年,故称辛亥革命,故B正确;义和团运动时间是1899年,五四运动时间是1919年,国民革命运动时间是1924-1927年,ACD时间不符合题意,排除。

21.清明节,老王上山给过世的母亲扫墓,发现一块陈旧的墓碑上刻有“中华民国36年立”的字样。问:立碑的年份应该是:

A. 1936年

B. 1946年

C. 1947年

D. 1948年

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学可知,中华民国成立于1912年1月1日,1912年为民国元年,所以民国36年是1947年,因此C选项正确。民国36年是1947年,不是1936年、1946年和1948年,其他选项错误。故正确答案为C选项。

22.多数史学家认为,就历史任务而言,辛亥革命是“未完成的自由民主革命”。“未完成”是指

A. 未能建立真正的民主共和国

B. 未能彻底结束君主专制制度

C. 未能使中国走向富强

D. 未能完成反帝反封建的任务

【答案】D

【解析】

【详解】辛亥革命属于资产阶级民主革命的内容,其任务是要反帝反封建,可是辛亥革命后,中国的社会性质仍然是半殖民地半封建社会,因此其没有完成反帝反封建的任务,故D项正确;AC两项只是涉及到具体的方面,而不是主旨的体现,排除;辛亥革命已经推翻了封建君主专制制度,排除B项。

23.辛亥革命失败的根本原因是_______。

A. 帝国主义势力的阻挠与破坏

B. 立宪党人投机革命

C. 袁世凯的威逼利诱

D. 民族资产阶级自身的软弱性与妥协性

【答案】D

【解析】

【详解】辛亥革命失败的根本原因应该源自自身问题,帝国主义势力的破坏和阻挠、立宪党人投机革命和袁世凯的威逼利诱都是辛亥革命失败的外部原因,根本原因在于民族资产阶级自身的软弱性和妥协性,故排除A、B、C项,故选D项。

24.英国国会大典开幕式中,有一个国王使者被议员摔门砸脸的传统环节。其象征意为:议会独立,不受君主指挥。以下促成该传统形成的相关文件是

A. 《权利法案》

B. 《人权宣言》

C. 《解放宣言》

D. 《和平法令》

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料“英国国会大典开幕式”、“议会独立,不受君主指挥”结合所学知识可知,1689年《权利法案》颁布标志着英国君主立宪制确立,议会战胜王权,A正确;法国颁布《人权宣言》,《解放宣言》即《解放黑奴宣言》,是美国内战期间颁布的,排除BC;《和平法令》是俄国十月革命后颁布的,排除D。

25.漫画《人人有希望,个个没把握》风趣地反映出2008年美国总统竞选的激烈与紧张。按照美国宪法的规定,总统最终由:

A. 参议院选出

B. 众议院选出

C. 参众两院联席会议选出

D. 选举人选出

【答案】D

【解析】

【详解】根据美国宪法,美国总统选举实行选举人团制度,总统由各州议会选出的选举人团选举产生,而不是由选民直接选举产生。这一制度于1788年第一次实行,现已经历了200多年的发展与演变。故D项正确,ABC三项都不是美国总统的产生方式,故排除ABC三项。

第II卷(非选择题)

二、材料分析题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 苏格拉底批判说:“(雅典民主政体的根本缺陷)在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是有王芴的人,不是偶然选中的人,不是攫取财富的人;不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人。

材料三 英国“光荣革命”大概是我心目中最完美的一次政治设计。……它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。

——杨小凯《中国政治随想录》

材料四 年轻的共和国存在着诸多棘手的问题:国库空虚,纽约州和新泽西州在跨州货动的征税方面存在争端,马萨诸塞州有农民造反。汉密尔顿说:“我们所经历的祸患并非来自局部的或细小的缺点。而是来自这个建筑物结构上的基本错误,除了改变建筑物的首要原则和更换栋梁以外,是无法修理的。”

——摘编自《美国的建立》

(1)指出材料一中中国古代加强君主专制的主要措施及其发展趋势。

(2)根据材料二,概括苏格拉底的主张。结合所学知识。简要指出雅典民主制度的局限性。。

(3)根据材料三、四并纳合所学知识。说明英国“有效地控制‘控制者’”的办法,以及美国解决“诸多棘手问题”的措施。

(4)综合以上材料信息,概括人类政治文明的基本特性。

【答案】(1)措施:唐代实行三省六部制,三分相权加强皇权;明初废丞相权分六部,强化君主专制;清朝设立军机处,君主专制达到顶峰。

趋势:君权不断加强,相权不断削弱。

(2)主张:国家应当由有专业知识又有道德的人去治理。(精英政治)

局限性①范围:仅仅是少数人的民主、男权民主。②性质:原始的直接民主,只适用于小国寡民的城邦。③方式:抽签选举和轮流坐庄,容易导致国家权力的滥用和误用。

(3)英国:通过《权利法案》等法律限制王权,确立议会主权原则;确立责任内阁制,国王逐渐统而不治。

美国:制定1787宪法,确立联邦制

(4)基本特性:多样性。

【解析】

【分析】

(1)“措施”,由材料一中三幅图可知唐代实行三省六部制、明初废丞相权分六部、清朝设立军机处。“趋势”,依据所学知识可以得出;君权不断加强,相权不断削弱。

(2)“主张”,由材料二信息“一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是有王芴的人,不是偶然选中的人,不是攫取财富的人;不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人”概括得出国家应当由有专业知识又有道德的人去治理。“局限性”,依据所学知识的得出在范围上,仅仅是少数人的民主、男权民主;在性质上,原始的直接民主,只适用于小国寡民的城邦;在方式上,抽签选举和轮流坐庄,容易导致国家权力的滥用和误用。

(3)依据材料并结合所学知识可知,英国是通过《权利法案》等法律限制王权,确立了议会主权原则,确立责任内阁制,国王逐渐统而不治;美国是制定1787宪法,确立联邦制。

(4)依据材料并结合所学知识可知,人类文明的基本特性是多样性。

【详解】

27.阅读下列材料

材料一 《马关条约》签订后,驻台清军将领刘永福表示“万死不辞”,“愿合众志成城”,反对日本割台湾。台湾新竹秀才姜绍祖自散家财,招募义军,组织抗日。台湾苗栗秀才徐骧率义军与敌人浴血奋战,中弹跌倒时,仍然高呼:“大丈夫为国捐躯,死而无憾!”在日本统治台湾的半个世纪里,台湾人民反对殖民统治、争取回归祖国的斗争,一刻也没有停止过

——人教版历史必修①

材料二 八国联军占领北京后,连日烧杀抢掠,北京城一时成为强盗肆虐的世界。紫禁城、颐和园等皇家宫苑的大量珍宝,成为侵略者的囊中之物。联军官兵携带刀枪,三五成群在大街小巷挨家挨户搜寻财物。他们翻箱倒柜,将想拿走的东西席卷一空。侵略者还肆意纵火,疯狂屠杀居民,甚至以杀戮难民为乐。当时的北京城到处残垣断壁、尸骸枕藉

——人教版历史必修①

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,《马关条约》是在什么战争结束后签订的?台湾人民组织抗日的主要原因是什么?体现了什么精神?

(2)根据材料二和所学知识,八国联军占领北京后强迫清政府签订了什么条约?结合条约内容说明清廷堕落为“洋人的朝廷”的主要内容?

(3)请用一句话概括两次战争签订的条约对中国社会造成的主要影响?

【答案】(1)中日甲午战争。反对日本割台湾。表现出强烈的反对殖民统治,维护统一的爱国主义精神。

(2)签订了《辛丑条约》。惩办义和团运动中参加反帝斗争的官员,永远禁止中国人成立或参加反帝性质的组织。

(3)《马关条约》的签订,中国社会半殖民地化的程度大大加深了。《辛丑条约》的签订,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地。

【解析】

【详解】第(1)题,根据所学《马关条约》签署于中日甲午战争之后。根据《马关条约》的内容“割台湾及澎湖列岛”给日本,结合材料“反对日本割台湾”,推出原因是反对日本割台湾。根据“台湾人民反对殖民统治、争取回归祖国的斗争,一刻也没有停止过”

推出精神是强烈的反对殖民统治,维护统一的爱国主义精神。

第(2)题,根据八国联军侵华结合教材推出签署的条约是《辛丑条约》。根据所学《辛丑条约》中“惩办义和团运动中参加反帝斗争的官员,永远禁止中国人成立或参加反帝性质的组织”彰显出清政府已经沦为列强统治中国的工具。

第(3)题,根据材料结合所学,《马关条约》之后中国丧失了大量的领土和主权,列强掀起了瓜分中国的狂潮,故影响概括为《马关条约》的签订,中国社会半殖民地化的程度大大加深了。《辛丑条约》签署后,清政府已经沦为列强统治中国的工具,故影响概括为《辛丑条约》的签订,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地。