- 560.50 KB

- 2021-04-27 发布

安徽省阜阳市界首中学2020-2021学年

高一10月月考地理试题(C卷)

一、选择题(30小题,每题2分,共60分)

1.2020年第一场流星雨来了!1月4日,新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市迎来象限仪座流星雨,每小时最多有120颗左右的流星划过天空,辐射点位于牧夫座的北半部分,恰好是北斗七星的“长柄”附近,不少天文爱好者都扛着摄影装备走出家门,来到户外进行观测。读流星雨景观示意图,绝大部分流星体在到达地面以前就在大气中燃烧掉了,这样产生的地理意义是( )

A.使地球表面的温度升高

B.避免了地球上的生物遭受过多紫外线的伤害

C.减少了流星体对地球表面的撞击

D.使地球表面昼夜温差不至于过大

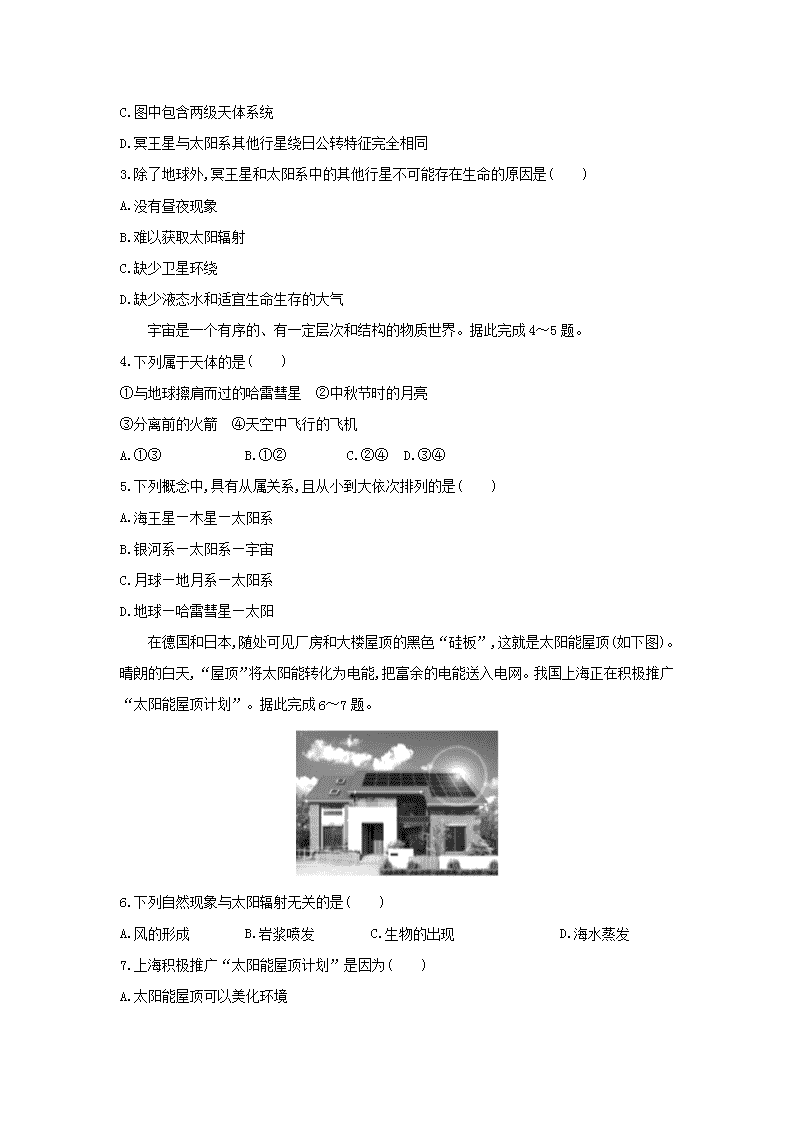

美国“新视野”号探测器于北京时间2015年7月14日19时49分,近距离飞过冥王星,成为首个探测这颗遥远天体的人类探测器,冥王星首张高清照也随之发布。读图,完成2~3题。

2.下列关于图文材料的相关叙述,正确的是( )

A.“新视野”号探测器现已飞离太阳系

B.冥王星是八颗行星之一

C.图中包含两级天体系统

D.冥王星与太阳系其他行星绕日公转特征完全相同

3.除了地球外,冥王星和太阳系中的其他行星不可能存在生命的原因是( )

A.没有昼夜现象

B.难以获取太阳辐射

C.缺少卫星环绕

D.缺少液态水和适宜生命生存的大气

宇宙是一个有序的、有一定层次和结构的物质世界。据此完成4~5题。

4.下列属于天体的是( )

①与地球擦肩而过的哈雷彗星 ②中秋节时的月亮

③分离前的火箭 ④天空中飞行的飞机

A.①③ B.①② C.②④ D.③④

5.下列概念中,具有从属关系,且从小到大依次排列的是( )

A.海王星—木星—太阳系

B.银河系—太阳系—宇宙

C.月球—地月系—太阳系

D.地球—哈雷彗星—太阳

在德国和日本,随处可见厂房和大楼屋顶的黑色“硅板”,这就是太阳能屋顶(如下图)。晴朗的白天,“屋顶”将太阳能转化为电能,把富余的电能送入电网。我国上海正在积极推广“太阳能屋顶计划”。据此完成6~7题。

6.下列自然现象与太阳辐射无关的是( )

A.风的形成 B.岩浆喷发 C.生物的出现 D.海水蒸发

7.上海积极推广“太阳能屋顶计划”是因为( )

A.太阳能屋顶可以美化环境

B.是我国太阳能资源最丰富的地区

C.太阳能资源清洁、可再生

D.上海人口稠密,经济发达,能源储量大

2017年9月4日至9月11日,太阳表面爆发黑子群。下图为某同学在天文台望远镜中观测黑子后绘制的黑子位置示意图。据此回答8~9题。

8.该同学在望远镜中看到的是太阳的( )

A.光球层 B.色球层 C.日冕层 D.太阳风层

9.这次太阳活动可能的影响是( )

①地球上出现“磁暴”现象 ②部分地区的无线电短波通信受到影响

③印度尼西亚地震 ④可能出现极光现象

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

在陕西某矿区,工人们发现在矿灯照耀下,夹在页岩地层中的煤层乌黑发亮,仔细辨认,还能看出苏铁、银杏等裸子植物粗大的树干。据此完成10~12题。

10. 了解地球历史的主要途径是( )

A. 地层和化石 B. 生物和化石

C. 岩石和地貌 D. 古地理环境

11. 该煤层形成的地质年代和该地质年代最繁盛的动物可能是( )

A. 古生代,三叶虫 B. 中生代,恐龙

C. 前寒武纪,哺乳类 D. 新生代第四纪,鱼类

12. 根据材料推测,该煤层形成时的古地理环境是( )

A. 湿热的森林地区 B. 温暖广阔的浅海

C. 湿热的草原地区 D. 干旱的陆地环境

2017年6月12日,吉林延吉龙山白垩纪地层发掘出6种恐龙骨骼和一具完整的鳄类骨骼古生物化石。据此完成13~14题。

13. 白垩纪属于( )

A. 古生代早期 B. 古生代晚期

C. 中生代早期 D. 中生代晚期

14. 恐龙繁盛的地质年代,兴盛的植物是( )

A. 孢子植物 B. 被子植物 C. 裸子植物 D. 藻类植物

15.全球陆地基本形成一片,许多地区气候暖湿,森林主要由蕨类植物构成,动物从海洋向大陆发展,该地质年代是( )

A.早古生代 B.晚古生代

C.中生代 D.新生代

16.有关生物进化顺序的排列,正确的是( )

①蕨类植物时代 ②被子植物时代 ③裸子植物时代 ④海生藻类时代

A.①→②→③→④ B.②→①→③→④

C.④→①→③→② D.③→②→①→④

读下图,据此完成17~18题。

17. 甲圈层的主体是( )

A. 河流 B. 湖泊 C. 冰川 D. 海洋

18. 地球生态系统中的主体和最活跃的因素是( )

A. 大气 B. 水 C. 土壤 D. 生物

下图为地球内部圈层局部示意图。读图,完成19~20题。

19.图中( )

A.①为岩石圈

B.软流层以上由岩石组成

C.③为地壳

D.古登堡界面以上为地幔

20.图中①②③所属关系可以表示为下图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

读大气垂直分层高度、温度和气压的变化图,据此完成21~22题。

21.关于图中内容的叙述,正确的是( )

A.大气垂直分层的依据是高度、温度和气压的变化

B.随高度增加,气温渐高,气压渐低

C.距地面20千米处气压降为地面的一半

D.对流层垂直方向上温度变化范围大致是-60 ℃至20 ℃之间

22.关于图中①②层大气的正确叙述是( )

A.①层大气高度随纬度增加而增厚

B.②层因氧原子吸收紫外线而增温

C.①层大气与人类关系最密切

D.②层天气现象复杂,不利于航空飞行

大气是由干洁空气、固体杂质和水汽等组成的混合物。据此完成23~24题。

23.低层大气的组成成分是( )

A.氧气、氮气和干洁空气

B.二氧化碳、水汽和杂质

C.干洁空气、水汽和杂质

D.氮气、水汽和干洁空气

24.由于人类活动造成的大气污染,已导致大气中的一些成分比例变化明显,主要表现在( )

A.臭氧增多 B.二氧化碳增多 C.水汽增多 D.氧气增多

城市人口集中,工业发达,释放出大量废气和废热,导致市区气温高于郊区,从而引起市区和郊区之间的小型热力环流,称之为“城市热岛环流”。读“城市热岛环流示意图”,完成25~26题。

25. 与郊区相比,市区近地面( )

A. 气温高,气压高 B. 气温高,气压低

C. 气温低,气压低 D. 气温低,气压高

26. 如果在图中某地布局化工厂,为减少化工厂对市区空气的污染,应选择在( )

A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

读地球大气受热过程示意图,完成27~28题。

27.大气的热量主要直接来自图中的( )

A.①吸收 B.地面辐射

C.④大气逆辐射 D.太阳辐射

28.下列有关地球大气受热过程的说法,正确的是( )

A.臭氧层遭到破坏,会导致①增加

B.二氧化碳浓度降低,会使②减少

C.可吸入颗粒物增加,会使③增加

D.出现雾霾,会导致④在夜间减少

读大气垂直分层示意图,回答29~30题。

29.甲层是( )

A.对流层 B.平流层 C.臭氧层 D.高层

30.甲层在30千米以上,气温随高度变化很大,其主要原因是( )

A.臭氧大量吸收太阳紫外线

B.二氧化碳大量吸收太阳红外线

C.臭氧大量吸收太阳红外线

D.水汽大量吸收太阳紫外线

二、综合题(3小题,共40分)

31.读我国年太阳辐射总量分布局部图,回答下列问题。(10分)

(1)兰州的纬度比广州高,但年太阳辐射总量比广州丰富,简要分析原因。(4分)

(2)“蜀犬吠日”

在一定程度上反映出四川盆地太阳辐射贫乏,请简要分析其形成的原因。(6分)

32.积极稳妥地推进城镇化,“创造和谐城市”是每个城市追求的目标。某地理研究性学习小组就“城市热岛”现象展开了研究。读城市热岛环流示意图,回答下列问题。(12分)

(1)在图中用箭头标出市区与郊区之间热力环流的方向。(4分)

(2)简要分析导致市区气温高于郊区,形成“城市热岛”的原因。(4分)

(3)若在图中甲地建设卫星城或建设排放大量大气污染物的工厂,是否合理?为什么?(4分)

33.读地球大气热量传递与平衡示意图,回答下列问题。(18分)

(1)多云的白天比晴天气温低,这一原因与图中甲、乙、丙中的 过程相关,原因是 。(6分)

(2)对流层大气温度随高度的增加而递减,这一原因与图中甲、乙、丙中的

过程有关,原因是 。(4分)

(3)受人类活动的影响,大气中的二氧化碳含量增多,全球气温升高,产生温室效应。运用大气受热过程原理解释其原因。(8分)

【参考答案】

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

C

C

D

B

C

B

C

A

B

A

B

A

D

C

B

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

C

D

D

B

D

D

C

C

B

B

C

B

B

B

A

31.答案:

(1)兰州地处内陆,气候干燥,晴天比地处沿海的广州多,日照时间长。(4分)

(2盆地地形不利于水汽扩散,空气中水汽含量多,雨雾天气较多,日照时间短,日照强度弱,所以太阳能资源贫乏。(6分)

32.答案:

(1)市区为上升气流,郊区为下沉气流(画图略)。(4分)

(2)城市人口集中,工业发达,居民生活、工业生产、交通工具大量消耗矿物燃料,释放大量的人为热。城市建筑高且密集,不易通风散热。(4分)

(3)不合理。工厂排放的大气污染物或卫星城排出的污染物会从近地面流向市区,加剧市区环境污染程度和相互污染。(4分)

33.答案:

(1)甲 白天多云,云层反射作用强,大气对太阳辐射的削弱作用强 (6分)

(2)乙 地面是对流层大气主要的直接热源 (4分)

(3)大气中二氧化碳含量增多,对地面长波辐射的吸收能力增强,大气增温幅度大,大气辐射增加,大气逆辐射增强,大气对地面的保温作用增强,温室效应增强。(8分)