- 263.50 KB

- 2021-04-26 发布

江苏省海安高级中学2019-2020学年度第一学期期中试卷

高二历史(选修)试卷

一、单项选择题:在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。本部分共25题,每题 2分,共50分。

1.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神——“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以判定商代( )

A. 祖先的地位高于神 B. 国家大事完全通过占卜来决定

C. 王权具有神秘色彩 D. 崇拜祖先的宗法观念已经形成

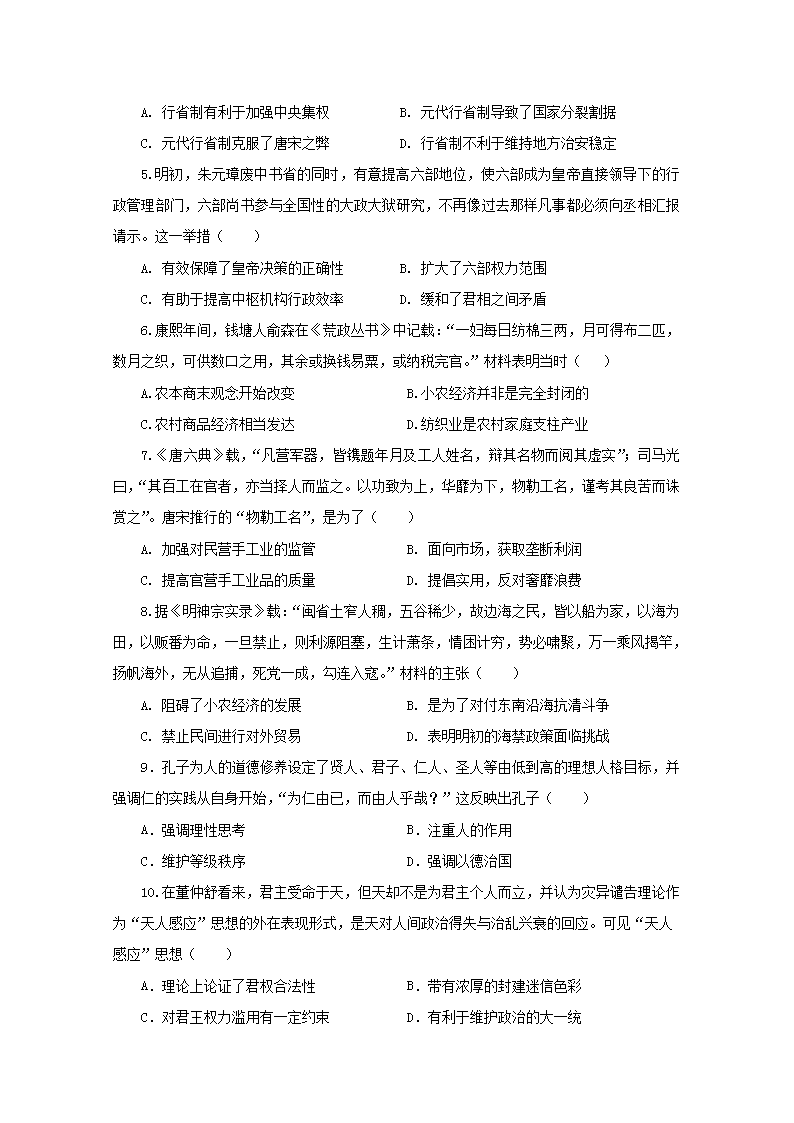

2.某同学在研究下列两幅图片后,对该阶段中国古代社会的变化特征得出一些感悟,你认为错误的是( )

A. 从贵族体制到官僚体制 B. 从世袭到任命

C. 从地方分治到中央集权 D. 从分裂到统一

3.东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统,乡闾清议成为大族扩张势力的工具。曹魏时九品中正制形成,中正官由政府委任,把私人品评变作官家品评,强迫乡闾清议与政府一致。由此可知,九品中正制实行之初( )

A. 有利于维护中央集权 B. 克服了察举制的弊端

C. 更加注重德行的考查 D. 不利于选拔有用人才

4.清代学者储大文曰:“元代分省建置,惟务侈阔,尽废《禹贡》分州、唐宋分道之旧。合河南、河北为一,而黄河之险失;合江南,江北为一,而长江之险失;……故元、明二季流贼之起也,来无所堵,去无所侦,破一县,一府震;破一府,一省震;破一省,各直省皆震。”由此他认为( )

A. 行省制有利于加强中央集权 B. 元代行省制导致了国家分裂割据

C. 元代行省制克服了唐宋之弊 D. 行省制不利于维持地方治安稳定

5.明初,朱元璋废中书省的同时,有意提高六部地位,使六部成为皇帝直接领导下的行政管理部门,六部尚书参与全国性的大政大狱研究,不再像过去那样凡事都必须向丞相汇报请示。这一举措( )

A. 有效保障了皇帝决策的正确性 B. 扩大了六部权力范围

C. 有助于提高中枢机构行政效率 D. 缓和了君相之间矛盾

6.康熙年间,钱塘人俞森在《荒政丛书》中记载:“一妇每日纺棉三两,月可得布二匹,数月之织,可供数口之用,其余或换钱易粟,或纳税完官。”材料表明当时( )

A.农本商末观念开始改变 B.小农经济并非是完全封闭的

C.农村商品经济相当发达 D.纺织业是农村家庭支柱产业

7.《唐六典》载,“凡营军器,皆镌题年月及工人姓名,辩其名物而阅其虚实”;司马光曰,“其百工在官者,亦当择人而监之。以功致为上,华靡为下,物勒工名,谨考其良苦而诛赏之”。唐宋推行的“物勒工名”,是为了( )

A. 加强对民营手工业的监管 B. 面向市场,获取垄断利润

C. 提高官营手工业品的质量 D. 提倡实用,反对奢靡浪费

8.据《明神宗实录》载:“闽省土窄人稠,五谷稀少,故边海之民,皆以船为家,以海为田,以贩番为命,一旦禁止,则利源阻塞,生计萧条,情困计穷,势必啸聚,万一乘风揭竿,扬帆海外,无从追捕,死党一成,勾连入寇。”材料的主张( )

A. 阻碍了小农经济的发展 B. 是为了对付东南沿海抗清斗争

C. 禁止民间进行对外贸易 D. 表明明初的海禁政策面临挑战

9.孔子为人的道德修养设定了贤人、君子、仁人、圣人等由低到高的理想人格目标,并强调仁的实践从自身开始,“为仁由已,而由人乎哉?”这反映出孔子( )

A.强调理性思考 B.注重人的作用

C.维护等级秩序 D.强调以德治国

10.在董仲舒看来,君主受命于天,但天却不是为君主个人而立,并认为灾异谴告理论作为“天人感应”思想的外在表现形式,是天对人间政治得失与治乱兴衰的回应。可见“天人感应”思想( )

A.理论上论证了君权合法性 B.带有浓厚的封建迷信色彩

C.对君王权力滥用有一定约束 D.有利于维护政治的大一统

11.理学家朱熹撰修《家礼》,编辑《增损吕氏乡约》,制定了一整套宗法伦理的繁文缛节,涉及到祠堂族田、祭祀家法家礼等民间家族制度的主要内容。朱熹的这一做法( )

A.标志着理学成为官方哲学 B.扼杀人的自然欲求

C.实现了乡村基层自主管理 D.促进儒学的世俗化

12.黄宗羲说:“夫儒者均以钱谷非所当知,徒以文字华藻,给口耳之求,不顾郡邑之大利大害。”赵翼说:“书生徒讲义理,不揣时势,未有不误人家国者。”由此可见,两人思想的共同点是( )

A. 严厉抨击君主专制 B. 讥讽士人不学无术

C. 强调经世致用 D. 主张工商皆本

13.在价值层面上,理学家否定现实社会中个人的生命、情感、欲望等世俗价值,而明末一些儒家学者在价值取向上正好与之相反,肯定“财之与势固英雄之所必资,而大圣人之所必用”,是“吾人禀赋之自然”。这说明( )

A.经济发展导致思想变化 B.世俗化是明末儒学主流

C.理学认为人性违背天理 D.明末市民文学得到发展

14.在古代雅典,曾立法禁止奴隶主杀害奴隶。奴隶主不能随意卖掉奴隶,在奴隶年老之后还得赡养他们。在城市的多数行业中,奴隶可以取得与自由人一样的薪水,甚至拥有独立的经济地位。这反映了当时雅典( )

A. 民主制度趋于完善 B. 人文精神受到重视

C. 公民群体日益壮大 D. 商品经济发展受阻

15.美国妇女史家和女性主义者琼·凯莉说:“意大利文艺复兴时期的所有进步——她的原始资本主义经济、国家和人文主义文化一起把妇女塑造成一种美丽的摆设:端庄、贞洁、对丈夫和君主双重依赖。”作者强调文艺复兴( )

A. 并未改变妇女的从属地位 B. 强化了妇女的独立精神

C. 对妇女内心世界进行关怀 D. 凸显了妇女的理想信念

16.据《新编中国史》记载,书籍“刊行大备,要自宋开始”,其时“监中官刻与士大夫家塾付梓者”,大多刀法纯熟,纸墨装潢精美,备受后人珍视。这一记载可以表明( )

A.活字印刷技术精湛 B.雕版印刷盛行于宋朝

C.造纸技术得以改进 D.政府推广活字印刷术

17.下表反映的是唐代文艺领域呈现的新现象。据此可以认定的历史事实是,唐代( )

现象一

元(稹)白(居易)浅俗的诗歌风靡朝野内外

现象二

散文以散化骈,接近口语,易懂实用

现象三

大量表现城市生活而迎合市民心理的传奇和词崛起

现象四

骈文俗讲、绝句和词为伶伎、僧俗广泛演唱

A.文艺呈现出世俗化的倾向 B.佛教世俗化的程度不断提高

C.士人与平民文艺分野消失 D.商品经济发展导致文艺低俗

18.两宋时期,山水画家讲究“凡经营下笔,必合天地”,以主次、远近、大小等类比人伦秩序的概念来作为山水景物布局的方式,山水画逐步取得画坛主流地位。据此可知,山水画的创作( )

A. 反映出士人顺应自然的思想倾向 B. 受到了程朱理学义理观念的影响

C. 改变了文人画派注重写意的技法 D. 满足了民众对艺术多样化的需求

19.1693年,牛顿说:“写作《原理》的目的,是向思索着的人们灌输上帝存在的信仰。科学的价值,一则是认识自然,掌握自然规律;一则是论证上帝的存在,维护对上帝的信仰。”这意味着牛顿的思想( )

A.巩固了基督教信仰的统治地位 B.是宗教精神和科学思想的统一

C.开创以实验为依据的近代科学 D.奠定了现代物理学的理论基础

20.“它能远距离传输,还能选择利用水力、燃料等多种资源生产,成本低廉。同时,它的重要意义不仅在于可以传输能量,而且还在于它可以传递信息。从它开始踏上近代技术舞台的时候起,就同时显示了它为社会充当动脉和神经的双重职能。”材料反映的科技成就( )

A.率先应用于新兴棉纺织业 B.使人类社会进入蒸汽时代

C.促进了互联网技术的发展 D.推动电力工业的建立发展

21.2019年1月3日,“嫦娥四号”月球探测器成功登月,它成为了人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器,这是我国航天事业又一重大突破性成就。中华民族步入航天时代始于( )

A.近代冯如制造第一架飞机

B.第一颗原子弹的成功试爆

C.“东方红一号”卫星的成功发射

D.“神舟五号”载人飞船顺利登天

22.陕西省普通高校本专科分科学生数比例表(%),数据表明,建国初期陕西省高等教育的发展( )

年份

工科

农科

医学

师范

文科

理科

政法

W经

体育

艺术

人数

1949

18.7

20.9

18.4

5.8

9.8

22.6

-

3.8

-

--

2272

1956

53.5

10.6

7.2

15.3

5.0

5.1

1.1

1.2

0.4

0.6

22322

A.适应了开展大规模经济建设的需要 B.符合了工业化初步建立的具体国情

C.响应了德智体全面发展的教育方针 D.客观上造成文科人数的腰斩式下降

23.1985年5月,中共中央作出《关于教育体制改革的决定》,明确提出教育体制改革的根本目的是提高民族素质,多出人才,出好人才,贯彻教育为社会主义建设服务,教育与生产劳动相结合,德智体全面发展的方针。此次教育改革( )

A.实现了教育领域的拨乱反正 B.顺应了国内经济体制改革要求

C.贯彻了“科教兴国”的战略 D.形成了比较完整国民教育体系

24.“他们要画的只是他们亲眼目睹的物象,而且也不是在深入仔细的研究以后获得的。他们的绘画不是要唤起观众的同情或通过作品告诉观众什么道理。他们的绘画在于说明绘画仅仅作为绘画所具有的价值和重要性。”与这一观点吻合的作品是( )

A. B. C. D.

25.新浪潮电影产生于1958年的法国,一经出现即风靡全球。这类电影刻意描绘现代都市人的处境、心理与爱情,主张即兴创作,大多没有完整的故事情节。这种现象反映了人们( )

A.对时代的困惑和迷茫 B.对社会问题的典型再现与剖析

C.对“理性王国”的失望 D.对工业化带来的精神满足

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

二、非选择题:本大题共4小题,共计50分。其中第26、27题各15分,第28、29题各10分。

26.(15分)江南地区市镇的发展,始自宋元时代,反映了中国传统文明内在结构的调整。阅读下列材料:

材料一 市镇到南宋时普遍呈现出兴盛的景象。临安城郊的市镇“商贾骈集,物货辐萃”,江阴的江夏市“商船倭舶,岁常辐凑”,嘉兴的濮院市“机杼之利,日生万金”。在南宋江南那些繁荣的市镇中,已初步形成像州县城市那样的市区。如吉州的永和镇“辟坊巷六街三市”,平江府的平望镇“邸肆间列”。

——摘编自陈国灿《略论南宋时期江南市镇的社会形态》

材料二 市镇“丝行”、“布庄”的发展,以至于明代后期嘉湖地区出现改良田种桑的现象。双林镇“俗皆织绢。四方之商贾咸集以贸易”,其特色产品包头绢“通用于天下”。嘉定娄塘镇“所产木棉布匹,倍于他镇”。丝与棉闯入农村经济生活,就单一地区,蚕、丝或棉布的收益有的甚至成为主业。就整个江南地区,经济联系突破行政区划,仅涟市镇沈氏一地主,其采购活动竟达于杭嘉湖苏四府六县。

——摘编自王家范《明清江南市镇结构及历史价值初探》

材料三 明清中叶之后,江南市镇人口的主体部分是商人、手工业工匠及脚夫、游民。市镇也吸引着邻近地区的士大夫阶层向它聚集。明清时期的江南地区,即便是中小型市镇,无不是文人学士丛集,如浙江湖州的南浔镇,有“九里三阁老,十里两尚书”的民谚,入清以后保持着“书声与机杼声往往夜分相续”的传统。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》(第四卷)

请回答:

(1)据材料一,归纳南宋时期市镇的特点。结合所学知识,分析南宋市镇兴盛的主要原因。(4分)

(2)据材料二,概括明清市镇发展的主要表现及所引发的农村经济变革。(5分)

(3)据材料三,概括明清江南市镇所引发的农村社会变革。有学者认为,江南市镇的发展反映了中国传统农耕文明的自我调适和转型。请依据以上材料阐释学者的观点。(6分)

27.(15分)人文主义是一种维护人类尊严的哲学思潮与世界观,在文艺复兴和启蒙运动中得到了弘扬和发展。阅读下列材料:

材料一

人文主义的特点:一是宣扬以人为中心的思想,对抗以神为中心的旧观念。人文主义者对人的价值、地位和权利给予充分肯定,认为“人是上帝创造的众多奇妙造物中最奇妙的”。人文主义者并没有否定上帝的至高无上地位,但他们关注的焦点由上帝而转向了人。……二是重视尘世生活,强调个性解放和自由发展。人文主义者认为人应该享受尘世生活的快乐和幸福,积极地生活。他们赞美爱情,歌颂创造,追求平等自由,肯定财富占有,把中世纪天主教的禁欲、苦行、守贫等观念弃置不顾。

——徐国辉《论彼特拉克的人文精神》

材料二 启蒙学派的思想家们公开宣称文艺复兴时期的人文主义者是他们的思想先驱。但在启蒙学派那里,文艺复兴时期的人文思想已具体化为人的“自由 、平等 、博爱”等内容,而这种政治经济上的人权要求迫切需要理性加以论证,要求获得法律上的保证,理性成为人们评判一切的标准。而理性与科学又相互联系,自然科学的发展使人们的科学理性精神更加根深蒂固,甚至哲学研究、社会研究、政治学研究、伦理学研究等都深深打上了科学的烙印。国家是机器、动物是机器、人是机器等一度成为人们的“科学认识”。

——韩庆祥、王勤《近现代西方人的问题研究的清理与总结》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括文艺复兴时期人文主义思想的特点。结合所学知识,分析其产生的历史背景。(5分)

(2)据材料二,指出理性主义的特征。结合所学知识,说明理性主义对后世的影响。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,评析人文主义与理性主义的关系。(4分)

28.(10分)阅读下列材料:

材料一 田归国家所有,按户按口分配。男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩。年满七十岁,还田于官。桑田为世业,不还官。露田和桑田均不得买卖。对于奴婢和壮牛受田亦有规定。地方官吏各随在职地区给予公田,任职高低,所给公田亦有规定。其次,又相应地制定了定额赋税制度,按户纳税。

——《中华文明史》卷二

材料二 493年,孝文帝先利用卜筮制造舆论,令太常卿斋卜,筮以南伐之事,遇“革”,他立即说:“顺天应人之卦也!”群臣果被慑服,……会中,元澄稍露异见,他即厉声驳斥。会后,单独召见元澄时他又温言说:“明堂之忿,恐人人竞言沮我大计,故以声色怖文武耳。”他与元澄坦诚相商,终于达成了共识。

——据朱兴和《略论北魏孝文帝改革中的朝议》

材料三 魏孝文帝的厉行改革,读史的人都说他是失策。这种观察,也是谬误了的。议论他的人,不过说他是:从此以后就同化于汉族,失掉本来雄武的特质。然而不如此,难道想永远凭籍武力和汉族相持么?……总而言之,以塞外游牧的民族,侵入中国,其结果和汉族同化而融合是不可避免的。

——吕思勉《中国通史》

完成下列要求:

(1)据材料一概括孝文帝改革的措施,并结合所学分析其影响。(4分)

(2)据材料二,归纳孝文帝为减少迁都阻力而采取的策略。(2分)

(3)材料三的作者是如何评价孝文帝改革的?综合上述材料,谈谈你对改革的认识。(4分)

29.(10分)1861年农奴制改革是俄国历史上一个重大的转折点,推动了俄国社会的近代化进程。阅读下列材料:

材料 在19世纪中叶,越来越多的俄国人已经发现,农奴制度需要进行彻底的改革。一些俄国人认为农奴制度野蛮而不文明,尤其是那些访问过西欧的人,从人道主义的角度赞同解放农奴。军队的新兵都征自农奴,他们在战场上表现糟糕。当时的俄国处在水深火热之中。通过1861年农奴制改革,农民能够获得自由,但仍然要同之前一样付钱给原主人。大部分地方的农民虽然不满意,还是平静地接受了他们的新地位。一些贵族和具有进取心的农民开始尝试现代化农业,俄国的农业生产率有了可观的提高。更多农民发现来到迅速发展的工业化城市,谋生会更为容易。农奴解放使得俄国向资本主义经济迈出了坚实的一步。

——摘编自【美】弗兰克·萨克雷主编《世界大历史1799—1900》

完成下列要求:

(1)据材料并结合所学知识,概述推动俄国农奴制改革的主要因素。(4分)

(2)据材料并结合所学知识,指出农民获得的“自由”,说明农奴解放对国家的积极影响。(6分)

2019-2020学年度第一学期期中试卷

高二历史(选修)参考答案

一、选择题:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

D

D

A

D

C

B

C

D

B

C

D

C

A

B

A

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

A

B

B

D

C

A

B

C

A

二、材料解析题:

26.【答案】

(1)特点:工商业兴盛;呈现出城市化特征。(2分)

主要原因:农业经济的发展;海外贸易的兴盛。(2分)

(2)主要表现:出现专业化市镇;区域性市场网络形成;对外经济联系显著增强。(3分)

经济变革:农村商品生产专业化、产业化;农村家庭收益结构变化,主副业倒置。(2分)

(3)社会变革:农村社会阶层多元化;文风昌盛,科第兴旺。(2分)

阐释:农村经济和社会变革的互相结合;工商经济与农业经济、城市文明与乡村文明的结合。(4分)

27.【答案】

(1)特点:以人为中心,肯定人的价值;强调个性自由,反对禁欲主义。(2分)

背景:封建中世纪的压迫,古典文化遗存的影响,商品经济发展和资本主义萌芽的出现。(3分)

(2)特征:将人文主义具体化为自由平等博爱,理性成为评判一切的标准(理性至上),与科学联系密切。(3分)

影响:推动了资产阶级革命;促进了自然科学研究;但是也僵化了思维方式,机械地研究社会科学。(2分,任答2点即可)

(3)关系:人文主义是理性主义的前提和基础,理性主义推动了人文主义进一步发展。(2分)

28.【答案】

(1)措施:推行均田制和租调制。(2分)

影响:稳定了社会秩序,促进了北方地区社会经济的恢复和发展,改善了国家的财政状况。(任答2点,2分)

(2)策略:制造舆论;利用君主权威;凝聚人心。(任答2点,2分)

(3)评价:改革促进民族融合,加速少数民族封建化;汉化政策符合历史发展趋势。(2分)认识:改革是国家发展的重要动力;改革要符合实际。(2分)

29.【答案】

(1)主要因素:废除农奴制思潮的涌动;克里米亚战争的失败;工业发展举步维艰;农奴不断起义抗争。(4分)

(2)自由:获得人身自由;出钱赎买份地。(2分)

积极影响:促进俄国资本主义农业的发展;为工业生产提供充足自由劳动力;推动工业革命和城市化进程;推动俄国的政治近代化。(4分)