- 1.17 MB

- 2021-04-25 发布

专题二 中华文明的发展

——

秦汉

、

魏晋

南北朝时期

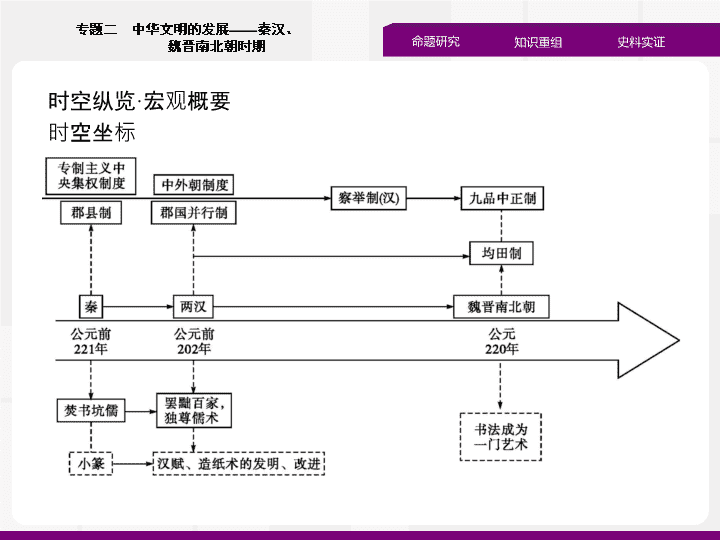

时空纵览

·

宏观概要

时空坐标

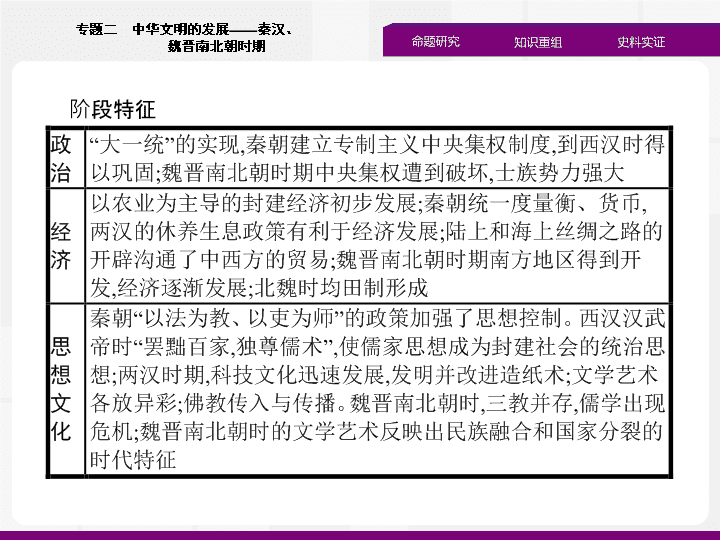

阶段

特征

近三年高考试题统计与命题

预测

真题诊断

题点

一

汉代中央集权的加强

1

.(2019

课标全国

Ⅰ

,25)

汉武帝时

,

朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮

,

称为

“

皮币

”,

定价为

40

万钱一张。诸侯王参加献礼时

,

必须购皮币用来置放礼物

,

而当时一个

“

千户侯

”

一年的租税收入约为

20

万钱。朝廷这种做法

(

)

A.

加强了货币管理

B.

确立了思想上的统一

C.

削弱了诸侯实力

D.

实现了对地方的控制

答案

:

C

解析

:

本题考查汉武帝加强中央集权的措施。题干材料强调汉武帝时要求诸侯王献礼时必须购买

“

皮币

”,

而一张

“

皮币

”

的价格甚至超过一个

“

千户侯

”

一年的租税收入

,

这种做法削弱了地方诸侯的经济实力

,

故

C

项正确。题干材料强调的不是对日常交换的货币的管理

,

故

A

项错误

;

汉武帝时期加强思想上的统一的措施是

“

罢黜百家

,

独尊儒术

”,

题干材料并未涉及这方面的内容

,

故

B

项错误

;

题干材料强调的是诸侯王向皇帝献礼时的相关规定

,

并不是对地方的直接管理

,

故

D

项错误。

2

.(2017

课标全国

Ⅰ

,25)

下表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知

(

)

A.

诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化

B.

中央行政体制进行了调整

C.

朝廷解决边患的条件更加成熟

D.

王国控制的区域日益扩大

答案

:

C

解析

:

本题考查西汉的地方行政制度。图表反映了从汉高帝到汉武帝时期郡级政区变化的信息

,

由此可知汉高帝十二年和汉文帝十六年

,

朝廷直接控制的郡级政区并不包括封国

,

这说明中央对封国的控制较弱

;

而汉景帝和汉武帝时封国受到中央的直接控制

,

这就加强了中央集权

,

增强了国家实力

,

为解决汉初以来匈奴威胁等边患提供了条件

,

故

C

项正确。汉武帝颁布

“

推恩令

”

等一系列措施

,

基本上解决了王国问题

,

故

A

、

D

两项均错误。材料信息反映的是地方制度的演变

,

与中央行政体制调整无关

,

故排除

B

项。

题点

二

两汉时期的经济发展

3

.(2018

课标全国

Ⅱ

,25)

西汉文景时期

,

粮食增产

,

粮价极低

,

国家收取的实物田租很少甚至免除

,

但百姓必须把粮食换成钱币

,

缴纳较高税额的人头税。富商大贾趁机操纵物价

,

放高利贷

,

加剧了土地兼并、农户流亡。这反映出当时

(

)

A.

重农抑商政策未能实行

B.

自耕农经济发展受阻

C.

粮价低抑制了生产热情

D.

富商大贾操纵税收

答案

:

B

解析

:

本题考查西汉时期的经济政策。根据所学知识可知

,

西汉主要的经济政策就是重农抑商

,

故

A

项说法错误

;

从题干

“

土地兼并、农户流亡

”

可知

,

国家的政策导致土地兼并严重

,

自耕农拥有土地的难度很大

,

故

B

项正确

;

材料反映的主要是土地兼并导致农户被迫流亡的问题

,

没有涉及百姓的生产热情

,

故

C

项错误

;

税收是政府行为

,

不可能为富商大贾所操纵

,

故

D

项错误。

4

.(2017

课标全国

Ⅲ

,25)

《史记》记载

,

西汉前期

,

从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人

,

通过自己的努力和智慧而致富

,“

大者倾郡

,

中者倾县

,

下者倾乡里者

,

不可胜数

”

。这反映了当时

(

)

A.

义利观发生根本改变

B.

朝廷注重提高工商业者地位

C.

经济得到恢复和发展

D.

地方豪强势力控制了郡县

答案

:

C

解析

:

本题考查西汉经济的恢复与发展。题干材料反映出

,

西汉前期各行各业的人们通过自身的努力和智慧大都可以致富

,

这反映出西汉前期经济得到恢复和发展

,

故

C

项正确。西汉时期的义利观并没有发生根本的改变

,

故

A

项错误。西汉的经济政策主要是重农抑商

,

故

B

项说法错误。材料并没有反映地方豪强势力控制郡县的问题

,

并且地方豪强势力主要是在东汉时期得到较大发展

,

故

D

项错误。

题点

三

汉代新儒学

5

.(2019

课标全国

Ⅱ

,25)

西汉初期

,

道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓

;

后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是

(

)

A.

王国势力强大

B.

百家争鸣局面的延续

C.

现实统治需要

D.

兼收并蓄的文化政策

答案

:

C

解析

:

本题考查汉代学术思想发展的原因。汉初

,

道家杂采各派思想精华

,

形成黄老之学

,

满足了统治阶级休养生息的需要。西汉中期

,

董仲舒杂采各派思想精华

,

形成新儒学

,

满足了汉武帝加强中央集权的需要

,

其共同点都是为满足现实统治需要而主动兼容各种思想

,

故

C

项正确

;

汉武帝时期

,

王国问题已得到解决

,

故

A

项错误

;

题干材料强调了各派思想的融合

,

故

B

项错误

;

学术上的兼收并蓄不能表明统治者实行兼收并蓄的文化政策

,

故

D

项错误。

6

.(2019

课标全国

Ⅲ

,25)

在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄

,

甚至裸身

,

面部表情生动

;

时代较晚的洛阳龙门石窟中

,

造像大都表情庄严

,

服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是

(

)

A.

经济发展水平

B.

绘画技术进步

C.

政治权力干预

D.

儒家思想影响

答案

:

D

解析

:

本题考查儒家思想的影响。西汉时期儒学确立了正统地位

,

汉代佛教传入中国以后就面临着一个处理好与儒家思想关系的问题。题干材料反映了佛教在中国传播早期的造像

,

明显带有异域风格

;

洛阳龙门石窟主要开凿于北魏迁都以后

,

其造像更符合当时社会主流阶层的审美观念

,

这种观念主要受到儒家思想的影响

,

故

D

项正确

;

本题材料主旨是佛教造像的外部表现

,

与经济发展、绘画技术、政治权力没有直接的关系

,

故可排除

A

、

B

、

C

三项。

三维

重组

拓展升华

一、从历史传承的角度认识

“

汉承秦制

,

有所损益

”

“

汉承秦制

”

是指刘邦建立西汉王朝后

,

在一段相当长的时期继承和发展秦朝各项制度的治国策略。

1

.“

汉承秦制、有所损益

”

体现为

(1)

承袭秦朝专制主义中央集权制度但又进一步加强了皇权。

(2)

承袭秦朝的监察制

,

发展为刺史制度。

(3)

承袭秦朝的郡县制

,

采用郡县制与封国制并存。

(4)

承袭秦朝的田租、户赋徭役、兵役

,

发展为西汉的编户制度。

2

.

西汉对秦朝制度的发展

,

主要围绕三个方面的关系与矛盾展开

,

即中央与地方的关系与矛盾、选用官吏的形式、对百姓的管理。通过刺史制度

,

加强对地方官吏的监察

;

通过

“

推恩令

”,

削弱和限制王国的活动。在选用官吏的形式中

,

以察举为最主要的途径之一。通过实行编户制度

,

加强对百姓的管理。

3

.“

汉承秦制

”

有利于两汉的政治统治与巩固

,

有利于地主阶级专政。它既稳定了汉朝初年的统治

,

又对以后中国封建社会的政治经济制度的完善起了一定作用。

(

2019

四川内江高三一模

)

秦汉之制

,

郡守每年秋冬向朝廷申报一年的治状

,

县也同样要上集簿于郡

,

中央或郡各对其下属进行考核

;

与考课相辅的是监察

,

中央派郡监或刺史以监郡

,

郡县派督邮或廷掾以监县或乡

,

刺史、督邮随时按劾有罪赃的守、令或其他官吏。这反映出秦汉时期

(

)

A.

君主专制使分封制在秦汉完全丧失了影响力

B.

中央集权制度使中央加强了对地方的管理和控制

C.

科举制度使选拔的官吏责任感和执行力得以加强

D.

监察制度从根本上保证了各级官吏的规范执政

答案

:

B

解析

:

本题考查秦汉政治制度的传承

,

旨在考查时空观念和历史解释的学科素养。秦汉时期朝廷对地方官员的考核和监察

,

是为了控制地方

,

加强对地方的管理

,

反映出中央集权制度使中央加强了对地方的管理和控制

,

故

B

项正确。材料反映的是中央集权制的影响

,

不是君主专制

,

排除

A

项

;

科举制形成于隋唐时期

,

排除

C

项

;D

项

“

根本上

”

说法绝对

,

排除。

二、多角度认识汉朝政治的特点

1

.

布衣将相

:

是指西汉开国诸臣授官将相的人绝大多数

“

起自布衣

”,

这些人大都没有贵族头衔

,

称之为

“

布衣将相

”

。

2

.

重视母族亲属关系

:

汉代皇室的母族势力受到了充分的重视

,

西汉出现了吕后专政和窦太后的专权

,

东汉出现了外戚干政的局面

,

这些都是母族势力强大的表现。

3

.

儒士受到重用

:

汉初

,

重视

“

黄老之学

”,

但是并不排斥儒学。汉武帝

“

罢黜百家

,

独尊儒术

”

后

,

儒士受到了重用

,

几乎垄断了汉代官僚体系。

4

.

地方势力强大

:

汉初

,

王国是中央集权的主要威胁。王国问题解决后

,

豪强地主逐渐成为威胁中央集权的主要力量。

(

2019

湖南怀化高三一模

)

从汉高祖到汉宣帝

,

都在关中以帝陵为中心设置陵县

,

直属于九卿之首太常管辖

,

并迁徙关东豪强大姓、富商大贾充入陵县。此举的主要目的是

(

)

A.

充实关中

B.

牵制豪富

C.

奉守帝陵

D.

强干弱枝

答案

:

D

解析

:

本题考查汉代政治统治的特点。从汉高祖到汉宣帝迁徙关东豪强大姓、富商大贾充入陵县

,

目的是强干弱枝

,

打击和限制豪强大姓、富商大贾势力的发展

,

故

D

项正确

;

充实关中、牵制豪富都不是主要目的

,

排除

A

、

B

两项

;

材料举措的目的是加强对豪强大姓、富商大贾的控制

,

并非奉守帝陵

,

排除

C

项。

三、东汉地方豪强的庄园经济

1

.

土地来源

:

汉代庄园主要是由商人、豪强地主、官僚等用威胁、欺骗、敲诈、权威、买卖、强占等各种手段

,

兼并农民的土地

,

形成土地私有制。

2

.

经济形态

:

是典型的自给自足经济

,

庄园主可以根据自己的生活需要

,

布置庄园

,

使耕种与纺织等手工业结合

,

把庄园建成一个独立而封闭的世界。

3

.

剥削方式

:

庄园除有一部分奴仆集体劳动外

,

大多由徒附、宾客、族人通过租佃的方式来耕作

,

他们一般向庄园主交纳实物地租。除实物地租外

,

他们也须无偿地为庄园主服一些劳役

,

如砍伐林木、看家护院、充当

“

部曲

”

等。

4

.

管理形式

:

庄园主对依附农民形成的是以族权为表现形式的政治权力

,

没有司法管辖权。

5

.

历史影响

:

成为魏晋南北朝时期门阀政治

(

士族制度

)

的经济基础

,

豪强势力把持朝政

,

对中国古代政治产生了深远的影响。

(

2019

山东师大附中高三四模

)

下表为东汉时期某农书的记载。据此可知当时

(

)

A.

豪强地主的田庄经济兴盛

B.

政府严格控制手工业发展

C.

民间纺织业具有一定规模

D.

中央集权的经济基础稳定

答案

:

A

解析

:

本题考查汉代田庄经济

,

旨在考查史料实证的学科素养。表格中

“

女红趣织布

”“

趣练缣帛

,

染彩色

”“

培筑垣墙

”

体现出豪强地主的田庄经济兴盛

,

故

A

项正确

;

由材料信息无法得出政府是否严格控制手工业

,B

项错误

;

材料反映的是豪强地主田庄经济

,

不能说明民间纺织业具有一定规模

,C

项错误

;

当时由于庄园经济的存在

,

中央集权的经济基础并不稳定

,D

项错误。

四、从兼收并蓄、不断创新的角度认识董仲舒新儒学

1

.

君道无为

:

吸取道家对

“

有

”“

无

”

的认识

,

将君道分为身心两方面

,

指出心要贵神

,

身要尚贤。

2

.

德主刑辅

:

继承了先秦儒家

“

德治

”“

仁政

”

的主张

,

又根据阴阳四时的道理阐述法治的必要性

,

并调和两者关系

,

提出

“

德主刑辅

”“

大德小刑

”

的观点。

3

.

天人感应

:

运用天文学和阴阳五行学说

,

制定了一套与天象相合的行政体制

,

极大地提高了封建专制的合理性与神秘性。

4

.

三纲五常

:

结合了孔子

“

君君

,

臣臣

,

父父

,

子子

,

夫夫

,

妇妇

”

的思想和韩非

“

臣事君

,

子事父

,

妻事夫

”

的伦理观念

,

从纵向上构建了家族与国家之间的顺从关系

;

从横向上确立了人与人之间的相互关系。

5

.

天谴灾异

(

天人合一

):

主要源于两个方面

:

一是《春秋》中的记载

;

二是当时流行的阴阳五行学说和象数易学。

6

.

崇本抑末

:

吸收农家以农为本的思想

,

重视农业发展

;

提出以三才为本

,

根据天、地、人之间的生成关系

,

将三才具体化为孝悌、衣食、礼乐。

综上所述

,

董仲舒在治国思想上融合了其他各派的精华

,

从治理权力的

“

合法性

”

、制约机制的

“

交互性

”

、意识形态的

“

专制性

”

和国家治理范式的

“

双轨性

”

方面进行了精细化的设计和创新

,

这给后世封建国家的治理提供了宝贵的借鉴。

(

2019

辽宁沈阳东北育才高三第五次模拟

)

《后汉书》的仪礼志中记载

,

冬至日来临之前夜

,

京城百官都于夜漏未尽五刻时

(

约等于现在早晨六时

)

穿黑衣服

,

迎气于

“

黑郊

”

行礼毕

,

改穿红色袍。这反映出

(

)

A.

推崇承天理物、天人合一

B.

阴阳五行思想的盛行

C.

先黑后红寓意

“

以汉代秦

”

D.

上层社会贺冬成风俗

答案

:

A

解析

:

本题考查汉代新儒学的特点

,

旨在考查史料实证和历史解释的学科素养。根据

“

冬至日来临之前夜

,

京城百官都于夜漏未尽五刻时

(

约等于现在早晨六时

)

穿黑衣服

,

迎气于

‘

黑郊

’

行礼毕

,

改穿红色袍

”,

结合所学知识可知

,

冬至昼最短夜最长

,

以后白昼渐长

,

黑夜趋短

,

也就是阴去阳来

,

朝廷也要集体相时而动

,

才能

“

承天理物

”,

符合天人合一的思想

,

故

A

项正确

;

材料反映的是冬至日来临的仪礼

,

无法体现阴阳五行思想的盛行

,

排除

B

项

;C

项是对材料的错误解读

,

不符合材料主旨

,

排除

;

材料反映的是京城百官在冬至日来临的仪礼

,

不能表明贺冬成风俗

,

排除

D

项。

五、汉代儒学对中国古代法律的影响

自汉代

“

春秋决狱

”

开始

,

中国法律走上了儒家化的道路。所谓

“

法律的儒家化

”,

是指将儒家的道德精神注入法律、法令中

,

使封建法律具有了伦理法的性质

,

即以儒家思想为立法、法律

,

以及司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。

1

.“

礼法结合

”“

德刑并用

”

成为统治者制定法律的理论依据。

2

.

某些儒家思想的精义升华为封建法律的基本原则

,

如

“

八议

”

制度、

“

官当

”

制度、

“

准五服以制罪

”

以及

“

重罪十条

”

等。

3

.

大批具有儒家经义素养的官吏越来越受到重视。儒家伦理道德获得法律上的效力和权威

,

礼法合一局面逐渐形成并影响深远。

(

2019

山东乐陵高三一诊

)

西汉中期以后

,

皇帝在下达诏令时

,

动辄引经据典。而司法官吏在决议时也常常追求

“

应和古义

”

。从而在司法领域出现了一股

“

春秋决狱

”

之风。该现象反映出

(

)

A.

司法官吏判案依据是四书五经

B.

皇帝的诏令必须符合司法程序

C.

司法成为皇帝专制统治的工具

D.

儒学成为治国理政的重要依据

答案

:

D

解析

:

本题考查儒学对古代司法的影响

,

旨在考查史料实证和历史解释的学科素养。据材料

“

从而在司法领域出现了一股

‘

春秋决狱

’

之风

”

可知是儒学成为法律的重要依据

,

故

D

项正确。材料没有涉及四书五经

,A

项错误

;

古代中国皇权至上

,B

项不符合史实

;D

项虽然部分反映材料信息

,

但不符合材料的主旨。

【典例】

(2019

全国卷

Ⅲ

,40)

阅读材料

,

完成下列要求。

材料一

从公元前

1

世纪建立

,

到公元

4

世纪末分裂

,

罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲

,

设置行省管理意大利半岛之外的地区。罗马民族在政治上处于主导地位

,

意大利以外的人

(

希腊人除外

)

被称为

“

蛮族

”

。什么是罗马民族呢

,

那就是罗马人和意大利人

,

他们在语言、经济和文化上关系密切

,

也是共同打下帝国天下的核心力量。据一种比较适中的估计

,

整个帝国人口约

5

400

万

,

意大利约有人口

600

万。行省拥有不同程度的自治权。不断成熟的罗马法通行于帝国全境

,

但整个帝国的罗马化程度很浅

,

罗马人使用的拉丁语

,

在帝国东部只在政府机关和城市中通行

,

广大农村则仍是各自语言的世界。

——

摘编自刘家和、王敦书《世界史》

(

古代史编上卷

)

材料二

汉武帝强化中央集权

,

至东汉末

,

全国百余郡

,

实施统一制度、法令。通过察举制度的实施

,

构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时

“

编户齐民

”

有

5

900

多万人

,

儒家倡导的忠义孝悌等伦理

,

成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓

,

不复以

“

燕人

”“

齐人

”“

秦人

”

相区别

,

而是

“

某郡某县

”

人

,

他们虽方言有异

,

却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治

,

统一的观念深入人心

,“

书同文、车同轨、人同伦

”,

在先秦以来华夏融合的基础上

,

汉朝境内的人们逐渐被称为

“

汉人

”

。

——

据《汉书》《后汉书》等

(1)

根据材料并结合所学知识

,

概括罗马帝国与汉朝在国家治理上的异同。

(2)

根据材料并结合所学知识

,

简析汉朝国家治理对中国历史的意义。

方法流程

第一步

解前读

——

明确答题方向

第二步

解中找

——

获取史料

信息

第三步

解中答

——

逻辑规范作答

(1)

同

:

建立了疆域广阔、人口众多的国家

;

制定了统一的法律

;

建立起行政管理制度。

异

:

汉朝郡县严格执行统一的制度法令

,

罗马帝国行省权力较大

;

汉朝实现了文字统一

,

罗马帝国未能实现语言文字的统一

;

汉朝强调教育、教化和伦理规范的作用

,

罗马帝国重视法律的作用

;

汉朝制度上对各地区民众同等对待

,

罗马帝国境内民族区别对待较明显。

(2)

确立了中国的基本疆域

;

强化了民族认同

;

形成了追求统一的价值观

;

创立了中国古代治国理政的基本模式。

第四步

解后思

——

素养方法总结

本题从古代罗马与汉代国家治理的角度提供了新情境、新材料

,

链接当今社会治理现代化的社会热点。旨在考查历史解释的学科素养。本题属于历史比较题。对于比较类问题的解题思路。首先根据材料的相关信息

,

通过提取、转换和概括等方法

,

把有关异同点的结论寻找出来

,

这就完成了绝大部分的答案要点。在具体实践中

,

先分层阅读信息

,

再把两则材料的层次信息进行对比

,

然后归纳概括出结论。如材料一

“

罗马帝国地跨欧、亚、非三大洲

”

、材料二

“

全国百余郡

”

就属于同一类别的信息

,

即都建立了疆域辽阔的国家。其次是比较需明确宗旨

,

即比较结论要具有一定的现实意义或规律性认识

,

不能为比较而比较。如本题在解读材料思考异同点时

,

要能够体验到命题者在选材时是进行了

“

精心挑选

”

的

,

意图就是要为我们提供一定的历史借鉴。如国家统一、法律作用、各民族一律平等等理念贯穿其中。