- 1.78 MB

- 2021-04-25 发布

江西省上饶市 2021 届第一次新高考模拟考试地理试卷

一、单选题(本题包括 20 个小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 驳岸是湿地公园中连接水体和陆地的纽带,生态驳岸是指具有透水性的自然或人工驳岸。我

国最早尝试生态驳岸的是杭州市区内的西溪湿地公园,其驳岸分为原始自然驳岸、木桩驳岸、块石驳岸三

种。其中块石驳岸主要应用于公园码头、人工湖塘 ( 下左图 ) 等。驳岸周边植物种类多、密度高,生态好,

但公园内涉禽类 ( 下右图 ) 数量低于杭州市其他公园平均水平。

据此完成下面小题。

1.公园内人工湖塘使用块石驳岸的主要功能是

A.增加游客亲水空间 B.增加水陆接触面积

C.防止湖岸遭受侵蚀 D.避免游人落水危险

2.西溪湿地涉禽数量较少的原因是

A.人口密集,干扰严重 B.水质良好,食物匮乏

C.物种多样,竞争激烈 D.植物茂密,缺少生境

【答案】 1.A

2.D

【解析】

【分析】

1.块石驳岸主要应用于公园码头、人工湖塘,公园内人工湖塘使用块石驳岸可以增加游客亲水空间,便

于近距离、安全的欣赏景色, A 正确。公园内人工湖塘使用块石驳岸不是为了增加水陆接触面积、防止湖

岸遭受侵蚀、避免游人落水危险, BCD错误。故选 A。

2.“驳岸周边植物种类多、密度高,生态好”,涉禽生活在水边,擅长在水中行走,驳岸周边植物种类

多、密度高,不利于其行走,因此西溪湿地涉禽数量较少, D 错误。“驳岸周边植物种类多、密度高,生

态好”说明人口稀少,水质良好、食物丰富,杭州市区内的西溪湿地公园物种不多, ABC错误。故选 D。

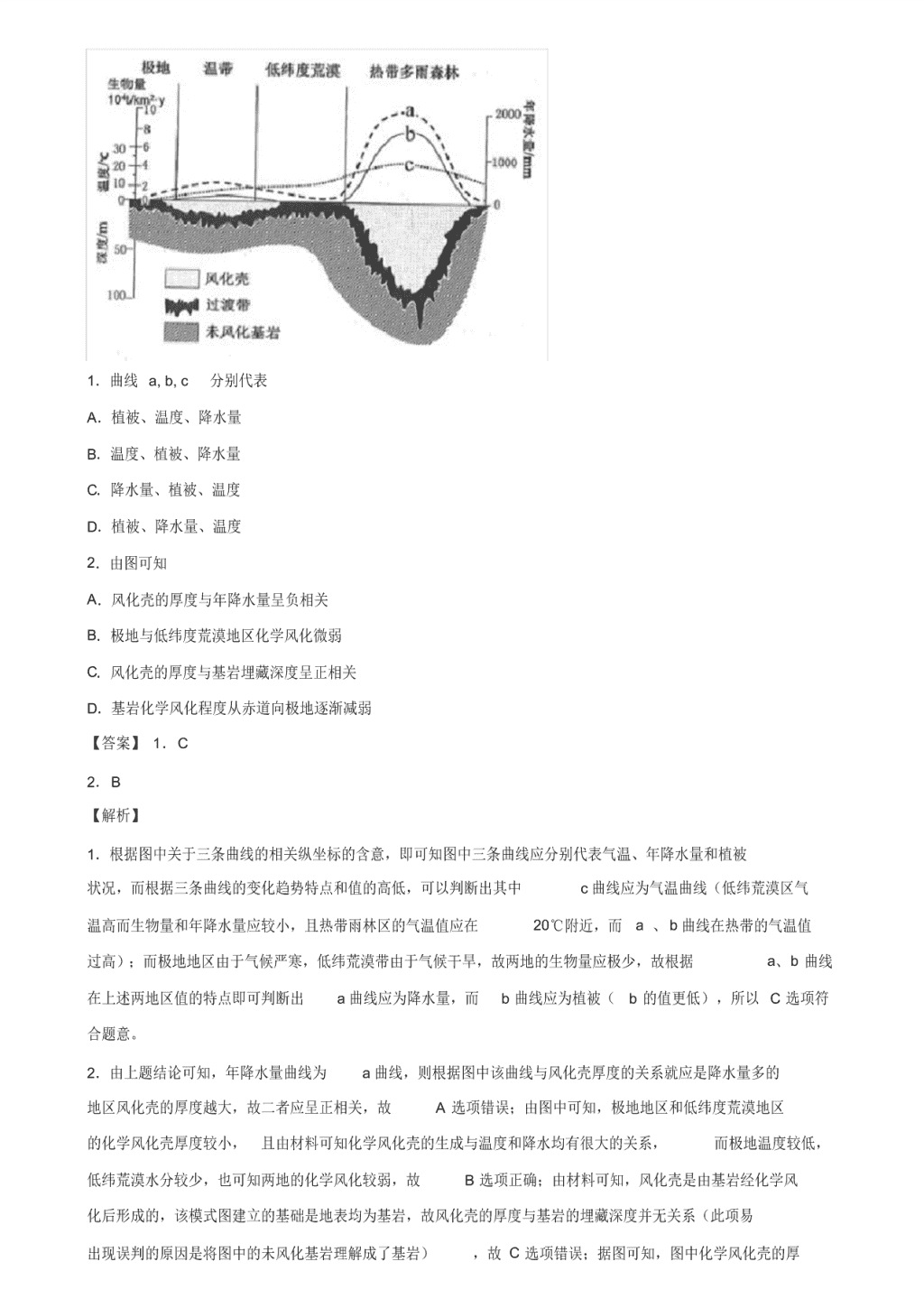

2. 化学风化是指岩石在原地以化学变化的方式破碎、崩解的过程。在此过程中,岩石的物质成

分在温度及含有化学成分的水溶液影响下发生变化。下图示意 “由极地到热带化学风化作用的变化 ”。

据此完成下面小题。

1.曲线 a, b, c 分别代表

A.植被、温度、降水量

B.温度、植被、降水量

C.降水量、植被、温度

D.植被、降水量、温度

2.由图可知

A.风化壳的厚度与年降水量呈负相关

B.极地与低纬度荒漠地区化学风化微弱

C.风化壳的厚度与基岩埋藏深度呈正相关

D.基岩化学风化程度从赤道向极地逐渐减弱

【答案】 1.C

2.B

【解析】

1.根据图中关于三条曲线的相关纵坐标的含意,即可知图中三条曲线应分别代表气温、年降水量和植被

状况,而根据三条曲线的变化趋势特点和值的高低,可以判断出其中 c 曲线应为气温曲线(低纬荒漠区气

温高而生物量和年降水量应较小,且热带雨林区的气温值应在 20℃附近,而 a 、 b 曲线在热带的气温值

过高);而极地地区由于气候严寒,低纬荒漠带由于气候干旱,故两地的生物量应极少,故根据 a、b 曲线

在上述两地区值的特点即可判断出 a 曲线应为降水量,而 b 曲线应为植被( b 的值更低),所以 C 选项符

合题意。

2.由上题结论可知,年降水量曲线为 a 曲线,则根据图中该曲线与风化壳厚度的关系就应是降水量多的

地区风化壳的厚度越大,故二者应呈正相关,故 A 选项错误;由图中可知,极地地区和低纬度荒漠地区

的化学风化壳厚度较小, 且由材料可知化学风化壳的生成与温度和降水均有很大的关系, 而极地温度较低,

低纬荒漠水分较少,也可知两地的化学风化较弱,故 B 选项正确;由材料可知,风化壳是由基岩经化学风

化后形成的,该模式图建立的基础是地表均为基岩,故风化壳的厚度与基岩的埋藏深度并无关系(此项易

出现误判的原因是将图中的未风化基岩理解成了基岩) ,故 C 选项错误;据图可知,图中化学风化壳的厚

度赤道最大,其次是温带,而低纬荒漠和极地均较低,故应呈波动变化, D 选项错误;所以正确答案是 B

选项。

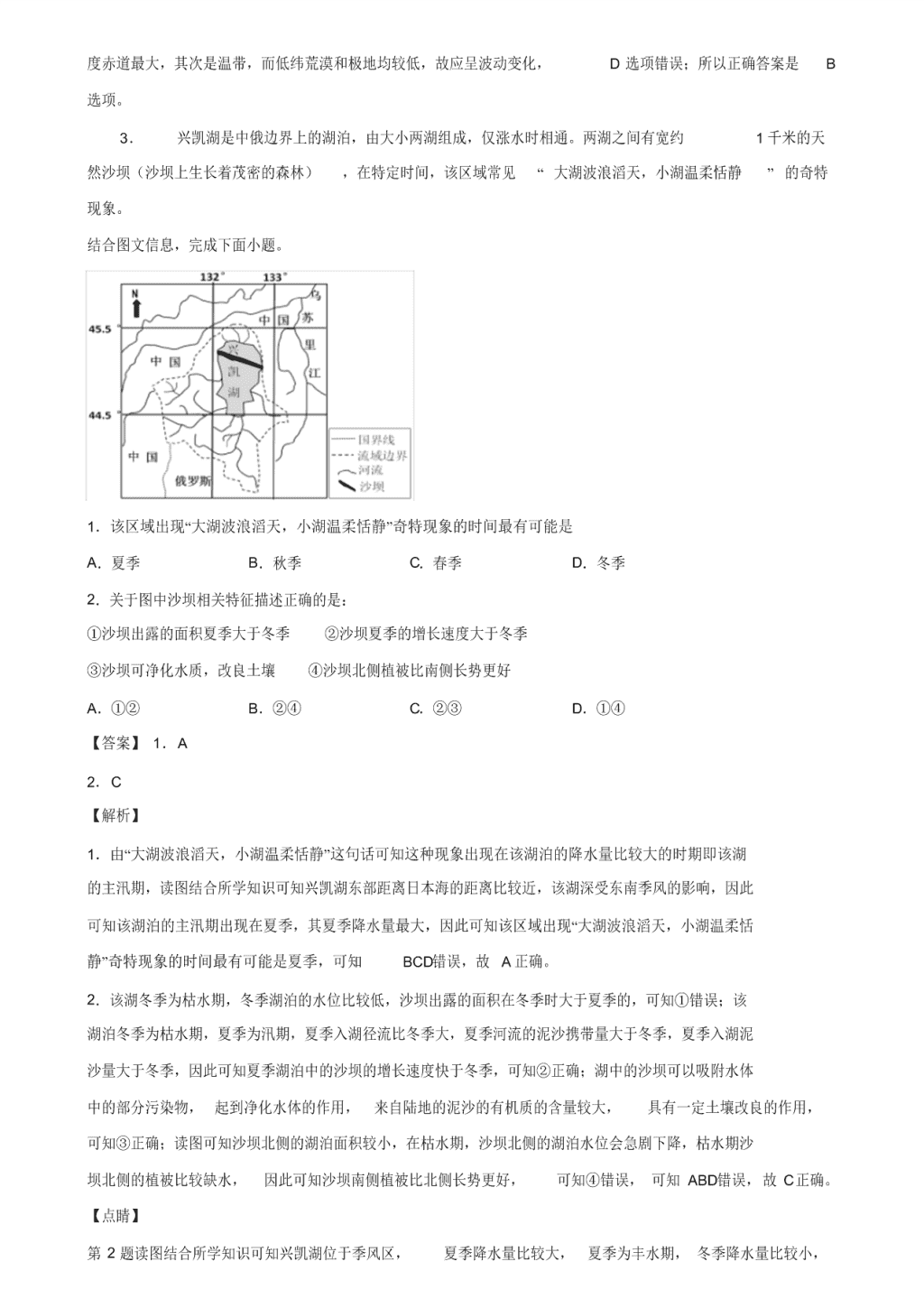

3. 兴凯湖是中俄边界上的湖泊,由大小两湖组成,仅涨水时相通。两湖之间有宽约 1 千米的天

然沙坝(沙坝上生长着茂密的森林) ,在特定时间,该区域常见 “大湖波浪滔天,小湖温柔恬静 ” 的奇特

现象。

结合图文信息,完成下面小题。

1.该区域出现“大湖波浪滔天,小湖温柔恬静”奇特现象的时间最有可能是

A.夏季 B.秋季 C.春季 D.冬季

2.关于图中沙坝相关特征描述正确的是:

①沙坝出露的面积夏季大于冬季 ②沙坝夏季的增长速度大于冬季

③沙坝可净化水质,改良土壤 ④沙坝北侧植被比南侧长势更好

A.①② B.②④ C.②③ D.①④

【答案】 1.A

2.C

【解析】

1.由“大湖波浪滔天,小湖温柔恬静”这句话可知这种现象出现在该湖泊的降水量比较大的时期即该湖

的主汛期,读图结合所学知识可知兴凯湖东部距离日本海的距离比较近,该湖深受东南季风的影响,因此

可知该湖泊的主汛期出现在夏季,其夏季降水量最大,因此可知该区域出现“大湖波浪滔天,小湖温柔恬

静”奇特现象的时间最有可能是夏季,可知 BCD错误,故 A 正确。

2.该湖冬季为枯水期,冬季湖泊的水位比较低,沙坝出露的面积在冬季时大于夏季的,可知①错误;该

湖泊冬季为枯水期,夏季为汛期,夏季入湖径流比冬季大,夏季河流的泥沙携带量大于冬季,夏季入湖泥

沙量大于冬季,因此可知夏季湖泊中的沙坝的增长速度快于冬季,可知②正确;湖中的沙坝可以吸附水体

中的部分污染物, 起到净化水体的作用, 来自陆地的泥沙的有机质的含量较大, 具有一定土壤改良的作用,

可知③正确;读图可知沙坝北侧的湖泊面积较小,在枯水期,沙坝北侧的湖泊水位会急剧下降,枯水期沙

坝北侧的植被比较缺水, 因此可知沙坝南侧植被比北侧长势更好, 可知④错误, 可知 ABD错误, 故 C正确。

【点睛】

第 2 题读图结合所学知识可知兴凯湖位于季风区, 夏季降水量比较大, 夏季为丰水期, 冬季降水量比较小,

冬季为枯水期。

4. 我国东南部亚热带气候区的丹霞地貌,常为四面陡壁、底部形成封闭沟谷的孤岛状山峰,热

带植被比重比同纬度地区高 10%左右。其山体相对高度一般低于 500m,但植被垂直分布差异显著,不同区

域植被过渡性差,突变性强。下图示意我国东南部亚热带某地区丹霞地貌区典型植被垂直分异模式,在丹

霞山顶边缘 ( 图中甲处 ) 植被一般为干旱灌丛、草丛或地被植物。

据此完成下面小题。

1.图示缓坡沟谷地区典型的自然植被最可能是

A.常绿阔叶林 B.沟谷雨林

C.落叶阔叶林 D.常绿硬叶林

2.下列符合该丹霞地貌区从 X 处至 Y 处生物量一般分布规律的是

A. B.

C. D.

3.甲处植被的形成原因可能是

A.地表湿热,水分丰富 B.岩体光滑,风力微弱

C.岩石裸露,光热不足 D.土层较薄,生境恶劣

【答案】 1.B

2.C

3.D

【解析】

【分析】

1.图示地区“热带植被比重比同纬度地区高 10%左右”,据图可知缓坡沟谷地带地形封闭,温度高,水

汽不易散失,土壤深厚、水分充足,具有 “热岛和湿岛”效应,发育偏暖湿的生物群落,自然植被最可能

是沟谷雨林,故 B 正确。

2.据图可知 X 位于缓坡沟谷地带,结合上题分析,主要植被为沟谷雨林,植被高大茂密,生物量大,在

X-Y之间山体的坡度逐渐增大,保水性变差,土层变薄,土壤含水量逐渐减少,植被由亚热带常绿阔叶林

与针叶混交林过度到丹霞山顶边缘 ( 图中甲处 ) 的干旱灌丛、草丛或地被植物再到到山顶型硬叶灌木林, Y

位于堡状山块的顶部,土层平缓,保水性较好,阳光充足,植被是山顶型针阔混交林,生物量较大, X-Y

生物量先减少再增加,故 C 图符合题意,本题 C 正确。

3.据材料可知,图中甲处在丹霞山顶边缘,植被一般为干旱灌丛、草丛或地被植物。是因为山顶边缘坡

度陡、土层薄,保水性差,土壤中含水量少,发育了耐旱性植物,故 D正确,若地表湿热,水分丰富,不

会发育干旱灌丛,故 A 错。山顶边缘风力加大,故 B 错。山顶边缘光照充足,故 C错。

5.下图海域的世界著名渔场是

A.北海渔场

B.北海道渔场

C.秘鲁渔场

D.纽芬兰渔场

【答案】 D

【解析】

【详解】

读图由图中的经纬度信息以及图中的岛屿名称,在格陵兰岛附近的渔场为纽芬兰渔场,可知 ABC错误,故

D正确。

【点睛】

结合所学知识可知纽芬兰渔场位于北美洲的东海岸的纽芬兰群岛附近。

6.读上海某月连续 6 日的气象资料图,判断 10 日前后影响上海的天气系统是

最高气温 最低气温 天气状况

8 日 34 28 多云

9 日 31 25 小雨

10 日 28 26 暴雨

11 日 32 27 小雨

12 日 34 27 阴

A. B.

C. D.

【答案】 D

【解析】

【分析】

【详解】

分析表格内容可知:与 10 日前相比, 10 日后上海气温下降,天气转好,应为冷锋过境。图中 A 为低压系

统, B 为高压系统, C为暖锋系统, D 为冷锋系统。故 D 正确, A、B、C错误。

7. 三七在我国已有千年药用历史,但只分布于我国西南地区北纬 23.5 °附近的狭窄地带,并且

不耐阳、不耐旱、不耐湿。某科研团队发现思茅松与三七之间具有 “相生 ”的特性,以此构建林下三七种

植体系,运用生物多样性,控制三七病害,实现林下有机三七的规模化种植。下图为云南省林下种植三七

景观图。

据此完成下面小题。

1.三七必须起垄 ( 高于两侧的土地 ) 种植,其原因主要是

A.减少病虫害 B.防止土壤过湿 C.便于灌溉 D.减少光照

2.与农田种植三七比,林下种植的最大优势是

A.产品质量好 B.单位面积产量高

C.生产效率高 D.收获时间早

3.目前,规模化种植林下三七多为“公司 +基地”模式。该模式可以节省三七种植产业的

A.种苗成本 B.管理成本

C.劳动力成本 D.售销成本

【答案】 1.B

2.A

3.D

【解析】

【分析】

1.从材料可知,三七不耐阳、不耐旱、不耐湿的特点,起垄(高于两侧的土地)种植可以有效防止土壤

过湿影响生长, B 对。运用生物多样性是减少病虫害的原因,起垄种植并不是, A 错。三七在垄上种植并

不需要进行灌溉,主要是为了防湿,谈不上方便, C错。减少光照是在林下种植的原因, D错。故选 B。

2.从材料可知,思茅松与三七之间具有“相生”的特性,以此构建林下三七种植体系,运用生物多样性,

控制三七病害,有利于提高产品质量, A 对。农田种植单位面积产量更高、效率更高, B 和 C错。收获时

间主要和三七的植物特性有关,和种植体系无关, D错。故选 A。

3.“公司 +基地”模式可以提供便利的销售渠道进行管理,一定程度上节省了销售成本, D对。公司模式

的种苗成本没有较少, A 错。一定程度上管理成本和劳动力成本有所上升, B 和 C错。故选 D。

8.下图为高黎贡山东坡土壤表层有机质含量和山地垂直自然带与海拔高度关系示意图,据图完成下面小

题。

1.图中①②③④四个自然带中,山地针叶林带是

A.① B.② C.③ D.④

2.该山的常绿阔叶林带已多被开垦为耕地,主要考虑的因素是

A.地势起伏小 B.水热组合好

C.土壤肥力高 D.交通最方便

【答案】 1.C

2.B

【解析】

【分析】

本组试题以高黎贡山东坡土壤表层有机质含量和山地垂直自然带与海拔高度关系示意图为背景, 考查自然

带和土壤的知识。

1.根据山地垂直自然带谱的基本规律,可以判断:①为落叶阔叶林带(或为常绿阔叶林与落叶阔叶林混

交林带) ,②为针阔混交林带,③为针叶林带,④为高山草甸草原带, C正确, ABD错误。故选 C。

2.同一座山地地势起伏都比较大, A错误。山地因海拔、坡向等因素影响导致水热条件有差异,而结合

自然带分布可知,该山中常绿阔叶林带水热条件最好,该山的常绿阔叶林带已多被开垦为耕地,主要考虑

的因素是水热组合好, B 正确。据图可知土壤肥力高的是落叶阔叶林带, C错误。是否被开垦为耕地与交

通条件关联度小, D错误。故选 B。

9.图示意 1756- 1960 年长江石首 - 城陵矶段河道变化。读图,回答下列各小题。

1.该河道的演化时序为

A.甲→乙→丙→丁 B.丁→甲→丙→乙

C.甲→丙→丁→乙 D.丁→甲→乙→丙

2.20 世纪 60 年代以来,该段河道多采用人工裁弯取直的治理措施,主要目的是增加

①上游洪水下泄 ②河床泥沙淤积 ③地下水补给量 ④河道通航能力

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

【答案】 1.B

2.D

【解析】

【分析】

1.长江石首 - 城陵矶段地势较为平坦, 1756 年河道最初比平直,对应丁;随着河流侧蚀加强,河道逐渐

变得弯曲,变为甲;之后河道淤积加重,中心形成沙洲,对应丙;河道弯曲到一定程度,出现河流自然裁

弯取直,出现牛轭湖,对应乙。因此该河道的演化时序为丁→甲→丙→乙, B正确。故选 B。

2.20 世纪 60 年代以来,该段河道河道弯曲,泥沙淤积严重,易发洪涝灾害,对沿岸居民、生产造成巨

大经济损失,采用人工裁弯取直的治理措施是为了上游洪水下泄、减轻洪灾威胁,同时可以提高河道通航

能力、加快航行速度,①④正确。是为了减轻河床泥沙淤积,不是为了增加地下水补给量。②③错误。故

选 D。

10. 兰新高铁(图一)的部分路段既有地下隧道也有 “ 地上隧道 ”,“ 地上隧道 ”主要目的是防

止新疆境内的强风吹翻列车, 其一侧有许多圆形小洞, “地上隧道 ”内壁采用双层结构是为了克服当地另

外一种恶劣的自然环境(图二) 。

据此完成下列问题。

1.下列关于隧道的说法正确的是 ( )

①甲地修地下隧道,乙地修“地上隧道”

②甲地修“地上隧道”,乙地修地下隧道

③图二内壁采用双层结构的目的是克服低温

④图二内壁采用双层结构的目的是克服强风

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

2.在高铁站核心区域最适宜布局的产业活动是( )

A.物流 B.商务 C.工业 D.园艺

【答案】 1.C

2.B

【解析】

【分析】

1.一般而言,地上隧道修建在大风区,地下隧道修建在地势起伏较大的山地。根据图示,甲地位于山间

谷地,地势平坦,但甲地两侧为山地,形成狭管效应,风力大,这就需要建设地上隧道以防风。乙地需要

穿过祁连山脉,地势起伏大,需要修建地下隧道。据此分析①错②对。地上隧道只需要单层就可以防风,

材料中描述双层的作用是为了克服另一种恶劣的自然环境,当地纬度较高,且离冷空气源地较近,冬季寒

冷,正如我国东北等地民居双层玻璃为防寒一样,这里的双层主要目的最可能是为了防冬季的严寒,故③

对④错。根据以上分析本题选 C。

2.高铁客运站是以旅客集散为主,高铁站核心区域人流较多,具有交通优势,也有一定的市场优势,地

价也相对较高,最适宜布局的产业活动是商业活动,选项中,只有 B 项商务属于商业活动,选 B。高铁以

客运为主,货运量小不适合布局物流产业, A 错误;工业一般布局在市区外缘,沿主要交通干线分布,不

会占据地铁的核心区域;园艺业分布在市郊,也不会在地铁的核心区域。也就是说工业与园艺所需要的区

位因素均与高铁核心区域无较大关联,据此分析选 B。

【点睛】

城市功能区的形态、特征与布局:

住宅区:占地面积最大,城市的主要职能。分高级住宅区和低级住宅区,高级住宅区布局在环境优美的城

市外缘,与高坡和文化区相连。低级住宅区布局在内城,与工业区相连。

商业区:占地面积小,呈点状分布。该区经济活动最繁忙,人口数量昼夜差别大。因该区人流货流量大,

所以一般布局交通通达度好的交通干线两侧、市中心、街角路口。

工业区:呈现沿着交通干线不断向市区外缘移动的趋势。一般布局在市区外缘,降低对城市的污染,布局

在交通干线的两侧,方便进出原料和产品。

11. 内罗毕为肯尼亚首都,气候十分宜人,全年降水有两个峰值,分为长雨季和短雨 季。肯尼

亚的鲜花种植业已有 30 多年的历史,目前其鲜花已经占领了 31%欧洲鲜花市场,遥遥领先于排名第二及

第三的花卉出口国哥伦比亚和以色列。

结合肯尼亚位置示意图和内罗毕各月均温统计表,回答题下面小题。

1.对内罗毕气温的说法正确的是

A.年平均气温较低,属于温带气候

B.年较差小,主导因素是距海近

C.气温变化主要受太阳直射点纬度位置影响

D. 7 月气温低和云量多关系密切

2.内罗毕的雨季和小雨季分别为 3-5 、 10-11 月,根据所学知识判断起主导因素是

A.地形 B.直射点移动 C.海陆位置 D.洋流

3.每年 7 月是肯尼亚鲜花销售淡季,最主要的原因可能是

A. 7 月肯尼亚气温低,鲜花产量少

B.此时欧洲本地鲜花产量多,市场竞争激烈

C.7 月是欧洲国家上班族的休假时间,鲜花消费量减少

D. 7 月是肯尼亚的旱季,鲜花生产成本较高

【答案】 1.C

2.B

3.B

【解析】

1.纬度因素是影响气候的最主要因素 , 由“内罗毕月平均气温统计表”可知 , 内罗毕的气温随着太阳直射

点纬度的变化而变化 , 距离太阳直射点近的时候气温高 , 距离太阳直射点远的时候气温低 , 故 C项正确。内

罗毕最低月平均气温在 15℃以上 , 年平均气温高 , 属于热带气候 , 故 A 项错误。 距海近可以减小地区年较差 ,

但内罗毕气温年较差小的最主要原因是纬度 , 且内罗毕距海并不是很近 , 故 B 项错误。 该地位于赤道以南 ,7

月太阳直射点在北半球 , 此时该地太阳高度角较小 , 气温低 , 故 D项错误。

故选 C。

2.内罗毕位于南纬 5°以内 ,3~5 月气压带风带北移 , 该地受东南信风影响形成从海洋吹向陆地的向岸风 ,

又因为该地处在迎风坡上 , 从而易于产生降雨 , 形成长雨季。内罗毕位于东非高原 , 海拔高 , 气温低 , 蒸发量

有限。每年 10~11 月, 太阳直射点南移 , 该地区有太阳直射的机会 , 使得气温升高 , 蒸发旺盛 , 有利于降水产

生, 形成短雨季 , 因此雨季和小雨季形成的主导因素是太阳直射点的移动,故本题正确答案为 B。

故选 B。

3.读材料可知 , 肯尼亚占领 31%欧洲鲜花市场,而 7 月欧洲处于夏季 , 光热水分充足,本地鲜花大量上市 ,

市场竞争激烈 , 对肯尼亚的鲜花产业造成冲击 , 故本题正确答案为 B。肯尼亚位于赤道附近,全年高温, A

错误; 肯尼亚鲜花销售淡季与欧洲国家上班族的休假关系不大, C错误; 鲜花生产成本较高属于生产原因,

与销售淡季无关, D错误。

故选 B。

12. 海岸地貌和陆架沉积序列的演化能较客观地反映海平面的升降状况。 沙坝是由波浪携带泥沙

堆积而成的一种狭长的、 与海岸线平行的堆积体, 沙坝将海水分割, 内侧便形成一个封闭或半封闭的潟湖,

潟湖常有潮汐通道与大海相连。如图为 “全新世( 11700 年前至今)形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序

列模式图 ”,图中 a、b 为三角洲。

据此完成下面小题。

1.图中 a、b 三角洲形成的主要外力作用分别是( )

A.河流堆积、涨潮时海浪堆积 B.河流堆积、退潮时海浪堆积

C.涨潮时海浪堆积、河流堆积 D.退潮时海浪堆积、河流堆积

2.若此后潟湖演变成淡水湖,原因可能是( )

A.大规模海退 B.大规模海进 C.河流改道入海 D.沙坝面积缩小

【答案】 1.C

2.A

【解析】

【分析】

本题组以全新世形成的美国东海岸地貌和陆架沉积序列模式图为材料, 设置两道试题, 涉及三角洲形成的

地质作用、潟湖演变成淡水湖的原因等相关内容,考查学生利用地理信息综合分析地理问题的能力。

1.图中显示, a 三角洲位于潟湖与大海相连位置的潟湖一侧,只有涨潮时海浪携带泥沙通过潮汐通道进

入潟湖时堆积而成, b 三角洲形位于陆地河流出山口,河流在出山口后流速减慢,由河流堆积而成,故选

项 C符合题意,选项 A、B、D不符合题意。

2.若此后潟湖演变成淡水湖,原因可能是大规模海退,澙湖中海水外泄减少,河流水大量流入,故 A正

确。大规模海进,海水会通过缺口补给澙湖,湖水不会变成淡水,故 B 不符合题意。河流改道入海,湖水

淡水来源减少, 不能使湖水变淡, 故 C不符合题意。 沙坝面积缩小, 说明海上上涨, 澙湖的咸水不易外泄,

湖水不易变淡,故 D不符合题意。

13.下图为我国某地区生态问题的成因与危害示意图。完成问题。

下列省级行政区中,该生态问题分布面积占省级行政区总面积比重最高的是

A.新疆 B.青海

C.山西 D.江苏

【答案】 C

【解析】

【详解】

图中显示,降水集中、植被破坏、土质疏松,是该生态环境问题的生产条件,肥力下降、河湖淤积、灾害

增多,是该生态环境问题的危害,由此判断,该生态问题是水土流失。新疆和青海深居内陆,降水较少,

气候干旱,水土流失面积比重不大,排除 A、 B。江苏以平原为主,径流流速较慢,水土流失面积比重较

小,排除 D。山西位于黄土高原,降水集中、土质疏松、地形起伏较大,植被破坏严重,因此水土流失严

重,水土流失面积占省级行政区总面积比重最高,选项 C符合题意。

14. 天山为中亚众多河流的发源地 , 有" 中亚水塔 " 之称。 受全球气候变化影响 , 天山山区呈增温增

湿的趋势 , 其降雪也随之发生变化。高亚洲区域 ( 以青藏高原为主体)的降雪气温一般在 -15 ~4℃ 左右 , 最

大降雪量发生的气温为 1~2℃ 。下表是天山山区不同海拔的年平均气温变化统计资料。

据此完成下面小题。

1.天山山区降水的水汽主要来自于

A.太平洋 B.大西洋

C.印度洋 D.北冰洋

2.为合理利用和保护中亚地区的水源地 , 天山山区应加强监测

A.降水量 B.污染程度

C.气温 D.风向

3.天山山区随气温升高 , 降雪量增加最明显的区域主要分布在

A.山麓地带 B.1500m以下

C.1500~3000m D.3000m以上

【答案】 1.B

2.C

3.D

【解析】

【分析】

1.天山山区的降水主要来自于大西洋,在西风的影响之下,水汽输送到此爬升,多地形雨。故答案选 B。

2.中亚地区的水源主要来自天山的冰川融水,由于全球气候变暖,冰川不断消融速度加快,要合理利用

和保护中亚地区的水源地就要及时关注天山冰川融化的速度。 因此应该重点监测天山地区的气温。 故答案

选 C。

3.要达到降雪条件温度需低于 0°,由表中数据可知 3000m以上的气温低于 O℃,所以选 D。

【点睛】

全球气候变暖,冰川消融,以高山冰川融水补给的地区在短期内水量会增加,但后面会不断减少,不利于

区域的可持续发展。

15.根据赤潮发生的主要环境条件可以判断,在我国较易发生赤潮的海域一般是 ( )

①南方近岸海域 ②城市近岸海域

③北方近岸海域 ④乡村近岸海域

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

【答案】 A

【解析】

考查赤潮发生的条件。

赤潮易发生在 20-30℃的温度范围内,我国南方纬度低,热量条件好,适宜赤潮生物的生长。城市近岸海

域向海洋排放大量废水为赤潮生物提供了生长必须的营养。 我国北方及乡村近岸海域在温度及营养供应上

不利于赤潮生物生长, A 正确。故选 A。

16. 城市热岛强度是指市区温度与城市周边区域温度的差值,用来表明城市热岛效应的强度。进

入 21 世纪后,京津冀城市群进入空前快速发展阶段,部分大城市城市用地迅速扩张。下表为 2005-2015

年京津冀城市群部分城市热岛强度变化统计表。

据此完成下面小题。

1.2005-2015 年,京津冀城市群热岛强度变化的原因可能是

A.工业化速度加快 B.城市能源消费增加

C.生态环境保护意识增强 D.城市人口数量快速增长

2.2005-2015 年,部分城市热岛强度持续降低,可能是因其处于

A.城市化初期阶段 B.郊区城市化阶段

C.逆城市化阶段 D.再城市化阶段

3.为减轻热岛效应,京津冀城市群的城市主干道应设置为

A.东一西走向 B.南一北走向

C.东北一西南走向 D.东南—西北走向

【答案】 1.C

2.B

3.D

【解析】

【分析】

本题考查城市化相关知识。

1.读表可知,与 2005-2010 年相比,年京津冀城市群部分城市热岛强度数值普遍减小,且负值较多,说

明其热岛强度降低,这可能是生态环境保护意识增强所致;工业化速度加快、城市能源消费增加、城市人

口数量快速增长均会导致城市热岛强度升高。故选 C。

2.由表可知, 2005-2015 年,部分城市热岛强度持续降低,表明市区温度与周边区域温度的差值缩小,

这可能是因为其处于郊区城市化阶段, 工业和人口向郊区迁移, 使城市用地面积迅速扩张, 郊区温度上升,

导致城郊温差缩小;城市化初期阶段人口和经济活动向城市中心聚集,城市热岛强度增大;逆城市化阶段

城市人口向乡村和小城镇迁移,目前主要发生在发达国家;再城市化是指经过逆城市化阶段后,采取一系

列措施,使因发生逆城市化而衰败的城市中心区再度城市化的过程,目前主要发生在发达国家。故选 B。

3.为减轻城市热岛效应,需使城市盛行风能够穿越城市街道,进而借助风力扩散城市内部的热量。京津

冀城市群夏季盛行东南风, 冬季盛行西北风, 故城市主干道应设置为东南一西北走向, 以便缓解热岛效应。

故选 D。

【点睛】

本题以 2005-2015 年京津冀城市群部分城市热岛强度变化统计表为载体,考查城市化相关知识,治理城市

问题的措施,旨在考查考生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力。

17.图 a 为马达加斯加岛年降水量分布图(单位:毫米) ,图 b 为 MN沿线地质剖面示意图。读图,完成下

面小题。

1.图示岛屿

A.沿岸洋流高纬流向低纬 B.全岛雨季为 4 至 10 月

C.西部河流比东部流速快 D.山脉为东北—西南走向

2.据图 b 可推测

A.甲区域的岩石主要经外力侵蚀形成 B.乙区域经历了先上升后下降过程

C.火山熔岩的物质主要来源于下地幔 D.花岗岩脉的形成时间晚于变质岩

3.马达加斯加

A.人口出生率和自然增长率均较高 B.水稻种植业集中分布在西南部雨林地区

C.矿产外运的主要方式是航空和海运 D.环境承载力的主要制约因素是热量条件

【答案】 1.D

2.D

3.A

【解析】

1.该岛为马达加斯加岛,岛屿东侧有暖流,由低纬流向高纬,故 A 错误;该岛东侧为热带雨林气候,全

年高温多雨,故 B错误;与东部相比,马达加斯加岛西部地形较为平坦,河流流速慢,故 C错误;读图分

析可知,山脉为东北 - 西南走向,故 D正确。故选 D。

2.甲区域的岩石倾斜,地表起伏大,是内力作用形成, A 错误;据图中岩石分布分析可以,乙区域顶部

的沉积岩被侵蚀掉,因此伴随着地壳下沉形成了沉积岩,后来地壳上升,接受侵蚀,把沉积岩侵蚀掉,露

出下面的变质岩,经历了先下降后上升过程, B 错误;火山熔岩的物质主要来源于软流层,位于上地幔,

C错误;花岗岩脉穿过变质岩,其形成时间晚于变质岩, D正确。故选 D。

3.A.马达加斯加岛经济相对落后,人口出生率和自然增长率均较高, A 正确;

B.该地东部是热带雨林分布区,西部是热带草原分布区, B 错误;

C.矿产属于大宗、笨重货物,外运的主要方式是不会是航空, C错误;

D.该地热量充足,环境承载力的主要制约因素不是热量条件, D错误。

故选 A。

【点睛】

马达加斯加全岛几乎均位于热带区域,在气候上受风系与海拔高度的影响。东南沿海属热带雨林气候,终

年湿热,季节变化不明显,年平均气温 24℃,年降水量 2000-3000 毫米。全岛由火山岩构成。中央部分

平均海拔 800-1500 米,通常被称为中央高原。察拉塔纳纳山主峰马鲁穆库特鲁山位于高原的北部,海拔

2876 米,为全国最高点。

18.2019 年国庆节期间,我国某探险队来到北半球某海岛活动,如下图“某海岛等高线地形图”(图中

阴影区域为海洋) 。回答下列小题。

1.该海岛的最高海拔可能为 ()

A. 450 米 B.500 米

C.550 米 D.650 米

2.探险队员想拍摄一张“海上漂日”的照片,那么

A.站在①位置向西南照日落 B.站在②位置向西北照日落

C.站在③位置向东北照日出 D.站在④位置向东南照日出

【答案】 1.C

2.A

【解析】

1.据图中等高线的数值变化可知,等高距是 125 米,最大等高线的数值是 500,闭合的 500 等高线内的

最高海拔应是介于 500-625 间的区间值,所以 550 符合题意,故 C 正确。

2.据材料可知,国庆节期间太阳直射点在南半球,说明该地日出东南、日落西南,①位于脊线上,地势

高,向西南方向到海面可通视,所以这个位置可以拍到日落,故 A 正确。由于日落西南,故在②位置向西

北不能照日落,故 B 错。因日出东南,故排除 C。站在④位置向东南有山脊阻挡视线,故不能照日出, D

错。

19.范成大的《喜晴》中有这样一段诗句“连雨不知春去,一晴方觉夏深”。据此完成下面小题。

1.该“连雨”

A.与蒙古高压势力强盛有关 B.易引发农田盐渍化

C.主要发生于我国江淮地区 D.主要发生时间为 7 月中旬

2.该区域

A.植被以落叶阔叶林为主 B.耕地类型多为旱地

C.降水量季节变化较小 D.河流补给以大气降水为主

【答案】 1.C

2.D

【解析】

1.“连雨不知春去,一晴方觉夏深 ”中的 “连雨 ”是指梅雨天气,是初夏时由准静止锋形成的天气现象,此

时亚洲低压已经形成,蒙古高压基本消失,排除 A。梅雨天气出现在南方地区,气候湿润,不易引发农田

盐渍化,排除 B。梅雨天气是由江淮准静止锋形成连绵阴雨天气,因此主要发生于我国江淮地区,选项 C

符合题意,梅雨天气主要发生在 6 月中旬至 7 月初,排除 D。故选 C。

2.根据上题判断可知,该区域位于我国江淮地区。江淮地区属亚热带季风气候,植被以亚热带常绿阔叶

林为主,排除 A。南方地区气候湿润,地表水丰富,耕地类型多为水田,排除 B。江淮地区属季风气候,

降水集中于春夏,其它季节相对较少,因此降水量季节变化较大,排除 C。江淮地区降水较多,河流补给

以大气降水为主,选项 D 符合题意。故选 D。

20. 非洲北部突尼斯的软籽石榴是一种优质水果,为多年生灌木或小乔木,通常树高 5-7 米。该

水果喜光,较耐瘠薄和干旱,怕水涝,一般 4-5 月为花期,需水少,而生长季节需要水多, 9 - 10 月成

熟。该水果于 1986 年引入我国,目前已成为人们喜爱的水果。下图示意突尼斯软籽石榴分布,图中阴影

表示 5 月副热带高压位置。

据此完成下列各题。

1.图中石榴在图示月份正确的管理方式是

A.防止冻害 B.拉网防鸟 C.加强灌溉 D.注意排水

2.相比于我国华北地区,突尼斯软籽石榴树种植的间距更大,其原因最可能是

A.树冠大可接收更多的阳光 B.加强通风有利于降低温度

C.使根系伸展便于吸收水分 D.利于排水减少渍涝的威胁

3.突尼斯的软籽石榴引入我国华北地区种植,最需要防范的气象灾害是

A.春季阴雨 B.夏季伏旱 C.秋季风沙 D.冬季寒潮

【答案】 1.D

2.C

3.D

【解析】

【分析】

1.根据材料,石榴怕水涝。图示为 5 月份,是石榴的花期,非生育季节,所以需注意排水。故选 D。

2.突尼斯石榴产区是地中海气候,石榴生产季节降水少,因此,相比于我国华北地区,突尼斯软籽石榴

树种植的间距更大,其原因是根系伸展便于吸收水分。 C正确;突尼斯夏季光照更充足, A错误。我国华

北和突尼斯夏季均炎热, B 错误;种植间距和排涝关系不大, D错误。故选 C。

3.春季雨带在华南一带,华北阴雨天少, A 错误;伏旱主要出现在长江中下游地区, B 错误;风沙多出现

在冬春季节, C错误;突尼斯石榴产区是地中海气候,冬季温和,而华北为温带季风气候,冬季寒冷,易

受寒潮影响, D正确。故选 D。

【点睛】

注意审题,认真提取材料和图片的信息,重点分析农业与气候的关系。

二、综合题(本题包括 4 个小题,共 40 分)

21. [ 地理一选修 3: 旅游地理 ]

草原天路是中国大陆十大最美丽的公路之一。 公路沿线展现出一幅优美的风景画卷, 所在区域国家级

旅游名胜区、休闲娱乐场所众多。图甲为草原天路分布示意图,图乙为草原天路景观。

评价草原天路沿线旅游资源开发的有利条件。

【答案】草原天路沿线自然、人文旅游资源丰富,地域组合状况好,具有较高的游览价值;高速公路与草

原天路相连接,交通便利;距我国华北地区较近,客源市场广;沿线多度假杆、滑雪场,基础设施完善,

接待能力强。

【解析】

【分析】

本题考查旅游资源开发条件评价

【详解】

旅游资源开发条件评价主要从资源价值、 交通、 客源市场、 基础设施等角度分析。 草原天路沿线有滑雪场、

元中都遗址、军事旅游景区等,集群状况好,游览价值高。与高速公路连接,交通便利,可进入性强。距

离华北地区较近,经济发达,客源市场广。沿线度假村较多,接待能力强。

【点睛】

旅游资源开发条件评价

关键词 答题思路

资源

价值

资源

美学、科学、历史文化价值高 (低 );资源质量好 (差 );游览价值高

(低);一定地区内的景点数量及彼此间距小 (大)

集群 资源集群状况优良 (较差 )

地域组合

景点与相邻地区的独特性程度;旅游景观丰富 (单一 ),地域组合

状况较好 (差 )

开发

条件

社会经济 与经济发达地区距离远 (近)

市场

本区及其与市场之间交通设施和服务状况较好 (差 );区内食、宿、

行、娱、游、购等配套服务设施的完善 (不完善 )

交通

基础设施

环境承载力 当地的环境承载力大 (小)

社会 政策 政策支持

条件 社会 社会秩序良好

22.读材料完成下题。

我国东北平原是世界上著名的三大黑土地之一 , 这种黑土地是在特定的气候条件下 , 地表植被死亡后

经过长时间的腐蚀形成腐殖质后演化而成的。但是经过多年的过度利用 , 东北平原上的黑土正面临着严重

退化的威胁 , 很多地方土壤质量下降 , 影响到东北农业可持续发展。

分析该地区农业开发可能对黑土产生的不利影响 , 并提出治理措施。

【答案】不利影响:土地过度开垦,使黑土土层变薄;种植大量农作物,肥力下降;农药和化肥的使用,

板结变硬;治理措施:推广休耕和轮作制度;推广秸秆还田技术;建设农田防护林网

【解析】

【分析】

考查农业发展过程产生的不利影响以及措施。

【详解】

东北是重要的农业种植区,由于长期对土地过度开垦,导致地表植被破坏严重。缺少了植被保护,在风的

作用下,风力侵蚀作用导致表层肥沃的土壤被吹走,黑土肥力下降。生产中农药河化肥的使用,又会使土

壤遭到污染。措施可以从减少化肥农药的使用和减少风力侵蚀来考虑。比如,推广休耕和轮作制度,使土

壤有休养生息的时间,推广秸秆还田技术,使用有机肥料,恢复土壤肥力,建设农田防护林网,减少和风

力对土壤的侵蚀等。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:海水结冰通常与盐度和水深具有负相关。鄂霍次克海北部为宽阔的大陆架,南部靠近马里亚

纳海沟。鄂霍次克海域被称作是 “太平洋冰窖 ”,每年的 10 月份至次年 6 月份结冰,结冰最厚可达 1 米。

严冬季节, 鄂霍次克海南部浮冰南下到达北海道, 形成奇幻的流冰现象 (表层海水结冰, 下层海水未结冰,

冰在动力作用下产生运动的现象) 。

材料二:下图为鄂霍次克海地理位置示意图。

(1)简要说明鄂霍次克海域被称作是“太平洋冰窖”的原因。

(2)分析鄂霍次克海南部海域易形成流冰现象的原因。

(3)大面积海冰出现也会形成灾害,列举海冰出现后,可能会直接遭受损失的海洋产业。

【答案】 (1)纬度较高, (获得太阳辐射少, )温度低;沿岸寒流影响降温;受冬季风影响大,降温剧烈;

海域较封闭,能量交换较少。

(2)鄂霍次克海南部海域有河流注入,表层海水的盐度低,易结冰;但靠近海沟,海水深,下层海水不

易结冰;在南下洋流(寒流)和冬季(西北)风作用下易形成流冰现象。

(3)海洋渔业;海洋运输业;海洋矿业。 (其他答案,言之有理酌情给分)

【解析】

【分析】

本题鄂霍次克海为材料,考查洋流及其对地理环境的影响和海陆分布特点的相关知识。

【详解】

(1)从图中可以看出,纬度较高,太阳高度角较小,获得太阳辐射少,温度低;沿岸千岛寒流影响降温;

距离冬季风源地近,受冬季风影响大,降温剧烈;霍次克海域被半岛和岛屿包围,海域较封闭,能量交换

较少。

(2)分析该海域海冰的流动过程时,可以从海域形态、水体交换、盛行风、洋流及海水内部运动状态等

方面进行分析。从图中可以看出,鄂霍次克海南部海域有黑龙江注入,稀释海水,表层海水的盐度低,易

结冰;南部靠近马里亚纳海沟,海水深,下层海水不易结冰,即冰浮在海水上;在南下洋流(千岛寒流)

和冬季西北季风作用下易形成流冰现象。

(3)海冰影响航道的畅通,阻碍海运。海冰过多不利于海洋捕捞和养殖,影响海洋渔业发展。同时海冰

会影响海洋资源勘探与开发。

24. 由于人类干扰活动,输入到生态系统的物质、能量等已超出生态系统自恢复能力,导致生态

系统的脆弱性显著增加。下图示意 2013 年及 2017 年长江口海域生态环境脆弱度空间分布状况。

据图说出 2013—2017 年长江口海域生态环境脆弱度变化特征,并分析原因。

【答案】变化特征:极度及重度脆弱区范围缩小,生态环境脆弱度总体有所减轻;局部地区(上海东部及

南部海域)生态环境脆弱度不变或加重;原因:长江流域污染物输入得到控制;长江输沙量减少;河口区

湿地生态系统恢复,生态服务功能增强;上海快速发展,陆源污染物排放增加。

【解析】

【分析】

本题主要考查生态环境保护的有关知识,意在考查学生读图分析问题的能力,总体难度一般。

【详解】

长江流域污染物输入得到控制;长江输沙量减少;河口区湿地生态系统恢复,生态服务功能增强;上海快

速发展,陆源污染物排放增加,所以出现极度及重度脆弱区范围缩小,生态环境脆弱度总体有所减轻;局

部地区(上海东部及南部海域)生态环境脆弱度不变或加重。