- 233.00 KB

- 2021-04-25 发布

2018年05月

绵阳南山中学2017-2018学年高二下学期半期考试

历史试题

命题人:郑劼 审题人:朱超

本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷由第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷非选择题)组成,满分100分,考试时间100分钟。

第Ⅰ卷(选择题,共48分)

一、选择题(每小题2分,共48分)

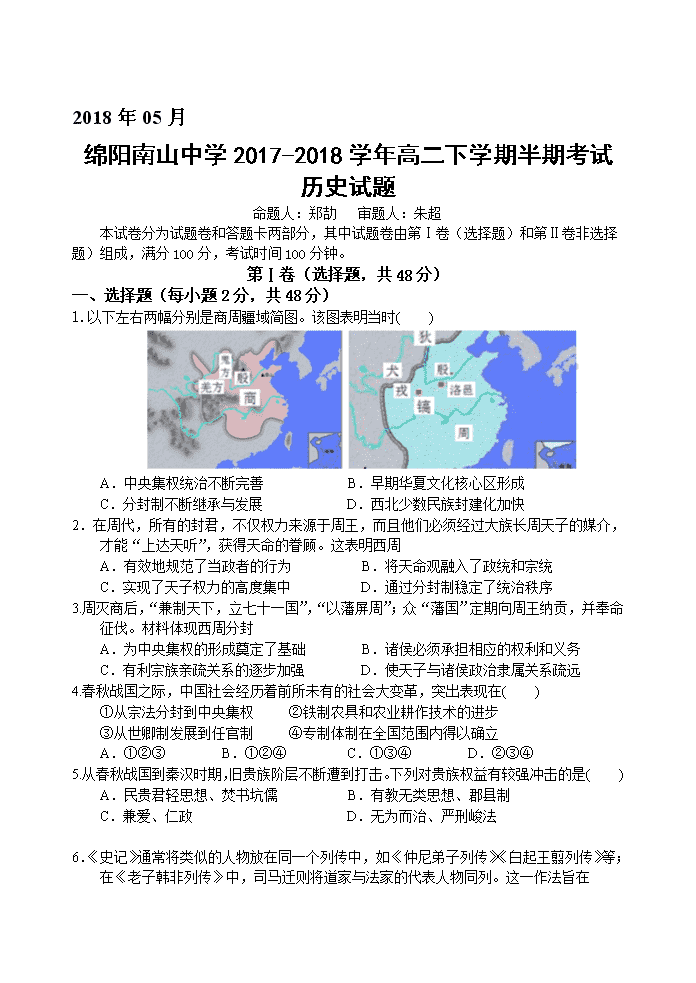

1.以下左右两幅分别是商周疆域简图。该图表明当时( )

A.中央集权统治不断完善 B.早期华夏文化核心区形成

C.分封制不断继承与发展 D.西北少数民族封建化加快

2.在周代,所有的封君,不仅权力来源于周王,而且他们必须经过大族长周天子的媒介,才能“上达天听”,获得天命的眷顾。这表明西周

A.有效地规范了当政者的行为 B.将天命观融入了政统和宗统

C.实现了天子权力的高度集中 D.通过分封制稳定了统治秩序

3.周灭商后,“兼制天下,立七十一国”,“以藩屏周”;众“藩国”定期向周王纳贡,并奉命征伐。材料体现西周分封

A.为中央集权的形成奠定了基础 B.诸侯必须承担相应的权利和义务

C.有利宗族亲疏关系的逐步加强 D.使天子与诸侯政治隶属关系疏远

4.春秋战国之际,中国社会经历着前所未有的社会大变革,突出表现在( )

①从宗法分封到中央集权 ②铁制农具和农业耕作技术的进步

③从世卿制发展到任官制 ④专制体制在全国范围内得以确立

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.从春秋战国到秦汉时期,旧贵族阶层不断遭到打击。下列对贵族权益有较强冲击的是( )

A.民贵君轻思想、焚书坑儒 B.有教无类思想、郡县制

C.兼爱、仁政 D.无为而治、严刑峻法

6.《史记》通常将类似的人物放在同一个列传中,如《仲尼弟子列传》《白起王翦列传》等;在《老子韩非列传》中,司马迁则将道家与法家的代表人物同列。这一作法旨在

A.强调思想流派的嬗变传承 B.突出编撰体例的完整性

C.彰显道法两家的学术地位 D.强调史学著作的多元化

7.表1内容是不同史书对汉初实行郡国并行制原因的记述,对此理解准确的是

表1

记述

出处

昔高祖初定天下,昆弟少,请子弱,大封同姓。

《史记•吴王濞列传》

汉兴之初,海内新定,惩戒亡秦孤立之炚,于是剖裂疆土, 立二等之爵。

《前汉书》卷14

汉初立请王,因项羽所立诸王之制,地既广大,且至千里。

《后汉书•百官志》

A.《史记》为当世史籍,可信度最高 B.记述虽有差异,但都具有参考价值

C.记述均属于第二手史料,不可采信 D.综合多种史籍记述可确认真实原因

8.汉代,达官贵人聚居的核心经济区(渭河流域、黄河平原和淮河上游部分地区)较其他地区土地兼并现象更加普遍,却更少发生农民起义。对此,解释合理的是

A.土地兼并对农民生计影响有限 B.国家在核心经济区的赋役征调较轻

C.庄园经济有效抑制了社会矛盾 D.核心经济区的经济结构更具多元性

9.据宋人徐天麟《西汉会要·食货六》记载:“西汉前后共赈济灾荒计三十七次,其前期仅有八次,而此后则多达二十九次。”这反映了西汉

A.前期黄老思想影响了国家治理成效 B.自然灾害的频繁

C.董仲舒提出了“罢黜百家独尊儒术” D.统治思想的转变

10.贞观初年,唐太宗签署征兵18岁以下男子的敕书,门下省给事中魏征不肯属敕,结果皇帝的敕书作废。宋仁宗提拔才能平庸的外戚,台谏官包拯等集体谏诤,只得作罢。这说明

A.君臣认可共定国亊治国原则 B.门下省可以否决皇帝的意志

C.杰出人物可以削弱皇帝权力 D.唐宋时期大臣的权力增强

11.据统计,唐代官绅墓葬中,80%的墓志署名只写官衔,仅有8%的以郡望(世家大族的籍贯族源地)署名,不同于魏晋南北朝时期多数署郡望。这说明了

A.民族交融淡化了族群之间的差异 B.科举制度导致旧的门阀士族衰落

C.大一统局面改变人们的家国意识 D.藩镇割据摧垮了世代荫袭的家族

12.隋唐时期,田土所出,粮食而外,兼重桑麻,而桑尤为重要。隋时征调,桑土以绢,麻土以布。唐时亦有蚕乡和非蚕乡之分,其调绢、布,各随乡土所出,绢还可以作为货币在市场上使用。这说明隋唐时期

A.农业生产走向专业化 B.赋税政策影响土地经营

C.农民的负担较为沉重 D.市场流通的货币较杂乱

13.据《唐六典》载,长安城共有114坊,东市和西市各占2坊,每处坊、市皆有围墙。此外110坊以朱雀大街为界,由万年县,长安县分半统辖。东、西二市共4

坊中,亦有坊墙与其他居民区坊院隔开。正北面为唐朝中央机构所在地。这种布局体现了

A.规模宏大的商业功能 B.分化管理便于控制的理念

C.儒家思想的政治追求 D.政治以及军事中心的价值

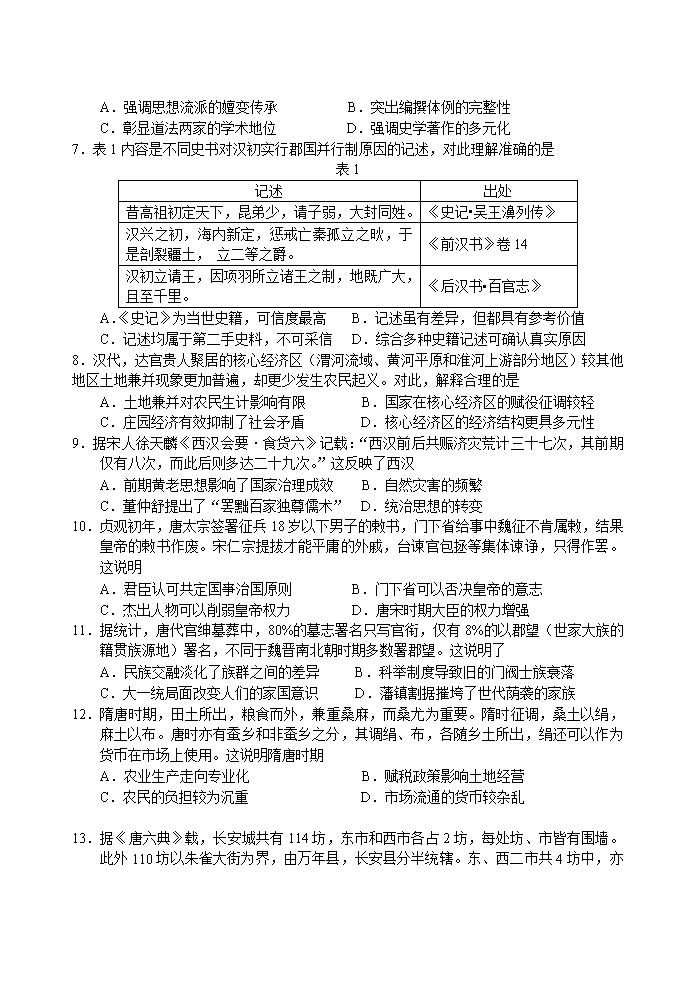

14. 表1

地区

时代

陕西

河南

山西

河北

甘肃

四川

江苏

安徽

浙江

江西

福建

湖北

湖南

云南

汉代

18

19

4

5

1

1

1

4

1

1

1

唐代

32

11

32

24

5

15

18

12

44

20

29

4

7

1

表1为中国古代各地治水次数的统计。这可以佐证唐代

A.治理黄河仍然处于首要地位 B.政府治水取得了显著的成效

C.经济重心由北方转移至南方 D.江南地区经济地位迅速提高

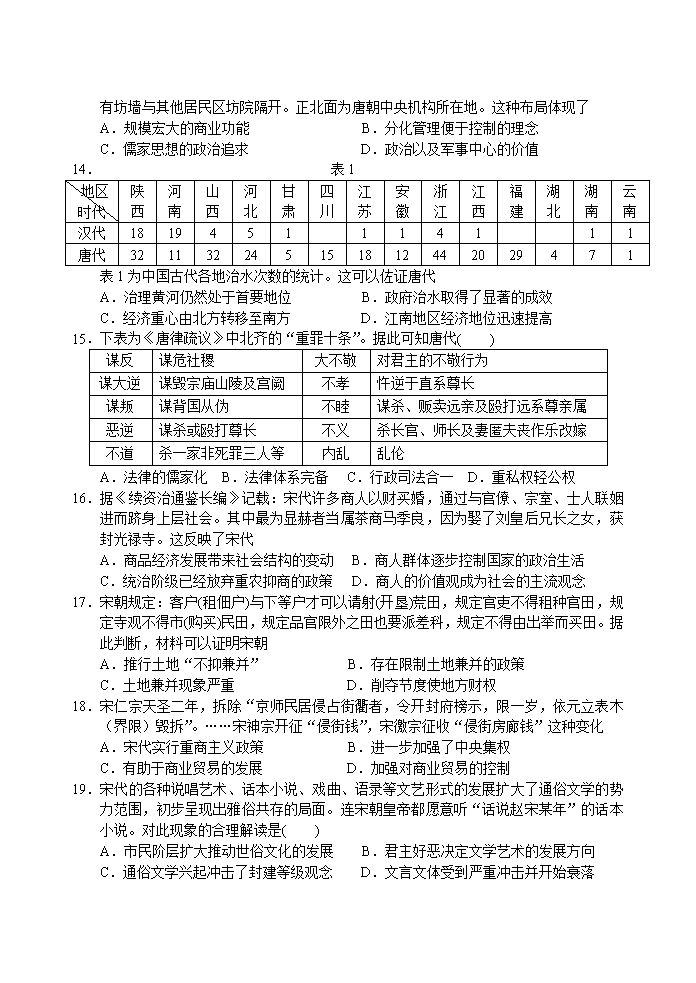

15.下表为《唐律疏议》中北齐的“重罪十条”。据此可知唐代( )

谋反

谋危社稷

大不敬

对君主的不敬行为

谋大逆

谋毁宗庙山陵及宫阙

不孝

忤逆于直系尊长

谋叛

谋背国从伪

不睦

谋杀、贩卖远亲及殴打远系尊亲属

恶逆

谋杀或殴打尊长

不义

杀长官、师长及妻匿夫丧作乐改嫁

不道

杀一家非死罪三人等

内乱

乱伦

A.法律的儒家化 B.法律体系完备 C.行政司法合一 D.重私权轻公权

16.据《续资治通鉴长编》记载:宋代许多商人以财买婚,通过与官僚、宗室、士人联姻进而跻身上层社会。其中最为显赫者当属茶商马季良,因为娶了刘皇后兄长之女,获封光禄寺。这反映了宋代

A.商品经济发展带来社会结构的变动 B.商人群体逐步控制国家的政治生活

C.统治阶级已经放弃重农抑商的政策 D.商人的价值观成为社会的主流观念

17.宋朝规定:客户(租佃户)与下等户才可以请射(开垦)荒田,规定官吏不得租种官田,规定寺观不得市(购买)民田,规定品官限外之田也要派差科,规定不得由出举而买田。据此判断,材料可以证明宋朝

A.推行土地“不抑兼并” B.存在限制土地兼并的政策

C.土地兼并现象严重 D.削夺节度使地方财权

18.宋仁宗天圣二年,拆除“京师民居侵占街衢者,令开封府榜示,限一岁,依元立表木(界限)毁拆”。……宋神宗开征“侵街钱”,宋徼宗征收“侵街房廊钱”这种变化

A.宋代实行重商主义政策 B.进一步加强了中央集权

C.有助于商业贸易的发展 D.加强对商业贸易的控制

19.宋代的各种说唱艺术、话本小说、戏曲、语录等文艺形式的发展扩大了通俗文学的势力范围,初步呈现出雅俗共存的局面。连宋朝皇帝都愿意听“话说赵宋某年”的话本小说。对此现象的合理解读是( )

A.市民阶层扩大推动世俗文化的发展 B.君主好恶决定文学艺术的发展方向

C.通俗文学兴起冲击了封建等级观念 D.文言文体受到严重冲击并开始衰落

20.程颐在给程颢撰写的墓表中说:“周公没,圣人之道不行。孟轲死,圣人之学不传……(先生)得不传之学于遗经”。王阳明认为宋儒的格物致知误导世人很久,“致良知”才真的阐明了“千古圣圣相传的骨血”。这说明程颐和王阳明都

A.主张改造理学 B.重书本轻实践 C.注重道统权威 D.强调学术创新

21.元代行省设置犬牙相错的特点明显,如:陕西行省越过秦岭而有汉中盆地,湖广行省以湖南、湖北为主体而又越过南岭有广西,江西行省也同样跨过南岭而有广东;河南江北行省则合淮水南北为一。这种做法( )

A.打破了地区间的隔绝状态 B.顺应了经济格局变动趋势

C.消除了地方分裂割据威胁 D.有利于文化的交流与融合

22.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐代对县官的考绩制度日趋完善,包含德、勤、能、绩四个方面;明代制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代( )

A.管理水平不断提高 B.中央集权不断加强

C.监察制度不断完善 D.君主专制日益强化

23.中国古代在都城之外通常还设立有陪都,作为都城职能的有益补充。中国长期以长安、洛阳构筑东西平衡的两京制,直至唐朝;明朝则以南京、北京构筑南北平衡的两京制。这一变化反映了( )

A.对辽阔疆域有效管理的需要 B.非首都功能的疏散承载作用

C.政治中心东移与经济重心南移 D.大运河的修建决定了都城布局

24. 解读下图,能够获取的历史信息是( )

A.中国古代丝绸之路贸易兴盛 B.以中国为主的朝贡贸易体系

C.朝贡贸易政治利益大于经济利益 D.旨在加强与周边各国的联系

第Ⅱ卷(非选择题,共52分)

二、非选择题(共52分)

25. (28分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 表1

思想家

主张

孟子

民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子

董仲舒

凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾害以谴告之;谴告之而不知变,乃见怪异以惊骇之;惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至

顾炎武

人君之于天下不能以独治也,独治之而刑繁矣,众治之而刑措(放弃不用)矣

材料二 上(太宗)谓黄门侍郎王曰:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。人心所见,互有不同,苟论难往来,务求至当。

——《资治通鉴》

宋朝设官之制……中书、门下并列于外,又别置中书于禁中(皇宫),是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋、内廷诸中外管库,悉隶三司。

——马端临《文献通考》卷47

宋初,中枢权力机构在事权上不相上下、互相钳制。

——选编自王志立《北宋官僚权力制约机制研究》

材料三 长达两千多年的王朝时代,中国有一个其他政治实体无法抗衡的中央集权政府。精英的构成不是由于出身,而是由于财富与才能,家族在社会等级中上下波动,阶级界限比较模糊。教育与政治经验在普及,人口一般在政治中发挥着作用。经济以私人经营为基础,价值观相对地说是世俗的与人文主义的价值观。

——美国石约输《中国革命的历史透视》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析三位思想家的主张是如何体现制约君权的。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐、宋中枢权力的分权与制约。(10分)

(3)据材料三并结合所学知识,概括中国古代政治体制能够长期运行的因素。(12分)

26.(24分)中国古代是以农为本的国家,然而自宋代开始,农业中出现了“今之农与古之农异”的现象。阅读材料:

材料一 今农夫五口之家,……春耕,夏耘,秋获,冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役,春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻……。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者,半贾而卖;亡者,取倍称之息;于是有卖田宅,鬻子孙,以偿债者矣!……明主知其然也,故务民于农桑,薄赋敛,广畜积,以实仓廪,备水旱,故民可得而有也。

——摘自晁错《论贵粟疏》

材料二 秋成之时,百逋(拖欠)丛身,解偿之余,储积无几,往往负贩佣工以谋朝夕之赢者,比比皆是也。

——(宋)王柏《鲁斋集》

材料三 一般说来,兼业的农户能比纯农业户向市场提供更丰富多样的商品,也能比纯农业户更多地从市场上购买商品,……大量兼业的农民还成为工商业经营的主体队伍中的成员。但任何事物都具有两面性,农民兼业从一开始就是与维持他们最基本的生存条件联系在一起的,个体小农在一个极低的水平上实现收支平衡,不仅减少了对纺织品、农具等一般手工业品的市场需求,而且生产出大量同类手工业品,对专业化生产构成了顽强的抵制。

——李晓《宋代工商业经济与政府干预研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳晁错认为农民“勤苦如此”的原因是什么?政府针对这一现象采取的对策是什么?(5分)

(2)与材料一相比,材料二中出现了何种新的社会现象?结合所学知识分析,“负贩佣工”可以谋“朝夕之赢”的有利条件是什么?(7分)

(3)根据材料三,并结合所学知识,简述这一新的社会现象对宋代工商业发展带来的影响?综合上述材料,从社会转型角度应如何看待农民兼业的现象?(12分)

绵阳南山中学2018年春季高2016级半期考试

历史试题(答案)

一、选择题(第小题2分,共48分)

1-5 BBAAB 6-10 ABDDA 11-15 BBBDA

16-20 ABCAC 21-24 DBCB

二、材料问答题(52分)

25.(1)孟子主张“民贵君轻”,统治者要得民心,以德治限制君权;董仲舒主张“天人感应”“君权神授”,统治者失德会有天谴灾异,以神权限制君权;顾炎武主张“众治”(君臣共治),反对君主专制,以制度来限制君权。(6分)

(2)唐朝中央设中书、门下和尚书三省,分别负责决策、封驳和执行;三省的长官都是宰相,通过决策程序以体现相互制约。(5分)

宋朝的宰相掌行政权、枢密使掌军权、三司使掌财权。通过分管不同事务以体现相互制约。(5分)

(3)因素:有强有力的中央政府,实行官僚政治而非贵族政治;有科学的选官制度制,促进社会阶层的流动;小农经济和私营工商业是国民经济的主体;儒家思想作为主流思想提升了人们的道德素质;教育的发展提高人们的素质。(12分,任答4点即可)

26.(14分)

(1)原因:生产艰辛;赋税徭役沉重;自然灾害;債务盘剥。(任答三点,3分)

对策:轻徭薄赋;劝课农桑(重农抑商)。(2分)

(2)现象:农民兼业(农民利用农闲经营农业之外的产业)。(1分)

条件:宋代商品经济的高度繁荣;政府放松对市场的管理;农民经营观念的转变。(6分)

(3)合义:积极性——可以丰富商品种类、增加商品流通;扩大消费市场;提供充足劳动力,促进工商业经济的发展。(6分)

消极性——造成国内市场狭小,不利于专业化生产。(4分)

看待:是一种新的经济现象,是社会进步的表现;(1分)

依旧属于小农经济的范畴,不能促进社会变革与转型。(1分)