- 672.50 KB

- 2021-04-25 发布

2017-2018学年甘肃省兰州第一中学高二下学期第一次月考地理试题 解析版

说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间100分钟。第Ⅰ卷为单项选择题,1~30题每题1分计30分,31~40题每题2分计20分,选择题共计50分。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。

第Ⅰ卷(选择题)

1. 2018年是中国工农红军长征胜利82周年。在长征胜利时,毛泽东写下了著名诗篇《长征》,其中有“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒,更喜岷山千里雪"的诗句。从地理学的角度看,“暖、寒、雪"可理解为:从金沙江到四川的岷山

A. 日照时间渐短,雨雪天气增多 B. 先后跨越热带、温带、寒带

C. 地势起伏大,气候垂直变化显著 D. 途经半干旱地区、半湿润地区、湿润地区

【答案】C

【解析】 “暖、寒、雪”是指从金沙江到四川的岷山地势起伏大,气候垂直变化显著;从金沙江到四川的岷山日照时间相差不大,但地形变化复杂,天气变化大;该线从纬度上均属于亚热带湿润地区,据此选C。

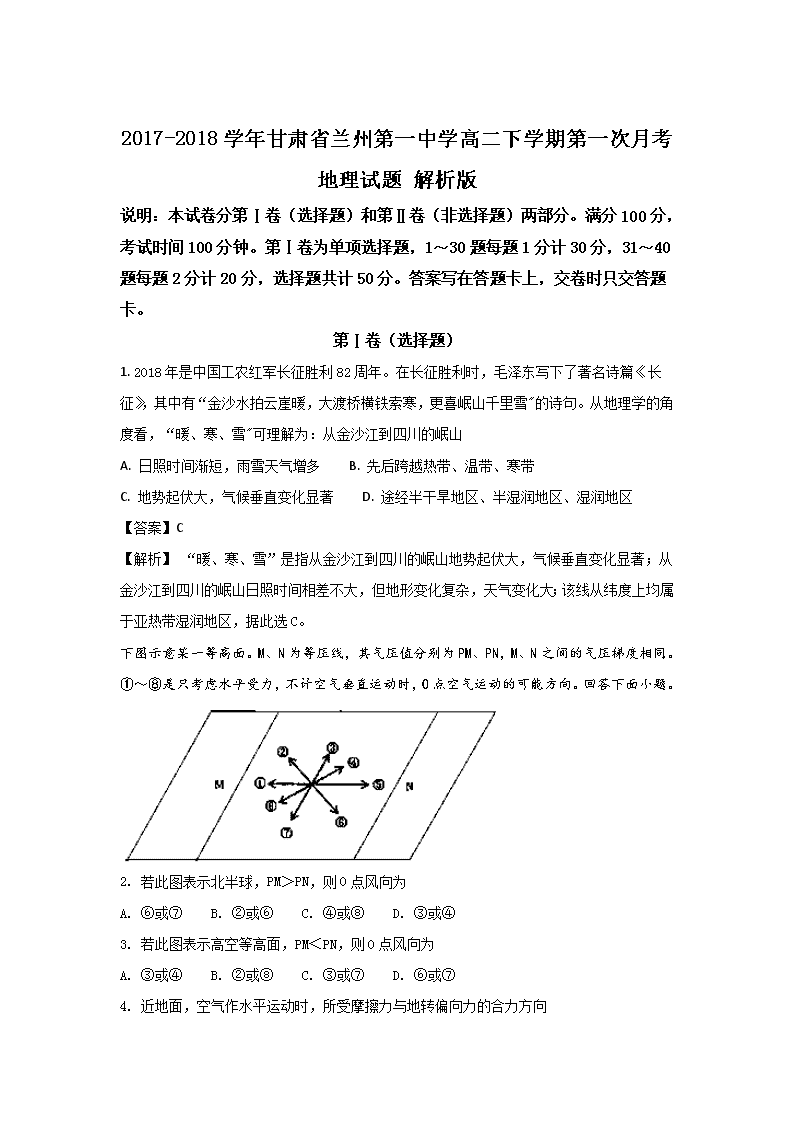

下图示意某一等高面。M、N为等压线,其气压值分别为PM、PN,M、N之间的气压梯度相同。①~⑧是只考虑水平受力,不计空气垂直运动时,O点空气运动的可能方向。回答下面小题。

2. 若此图表示北半球,PM>PN,则O点风向为

A. ⑥或⑦ B. ②或⑥ C. ④或⑧ D. ③或④

3. 若此图表示高空等高面,PM<PN,则O点风向为

A. ③或④ B. ②或⑧ C. ③或⑦ D. ⑥或⑦

4. 近地面,空气作水平运动时,所受摩擦力与地转偏向力的合力方向

A. 与空气运动方向成180°角 B. 与空气运动方向成90°角

C. 与气压梯度力方向成90°角 D. 与气压梯度力方向成180°角

【答案】2. A 3. C 4. D

【解析】试题分析:

2. 若此图表示北半球,PM>PN,则O点风向应考虑两种情况,近地面为⑥,高空由于忽略摩擦力的作用,向右偏转至与等压线平行,即⑥⑦,故A项正确。

3. 高空空气不考虑摩擦力,所以风向应与等压线平行。由于不确定此图所在半球,所以在北半球高空应为③,在南半球高空应为⑦,故C项正确。

4. 在近地面,水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力共同影响风向和风速。任两力的合力与第三力的方向成180°角。故D项正确。

【考点定位】本题旨在考查近地面风形成三种力的作用

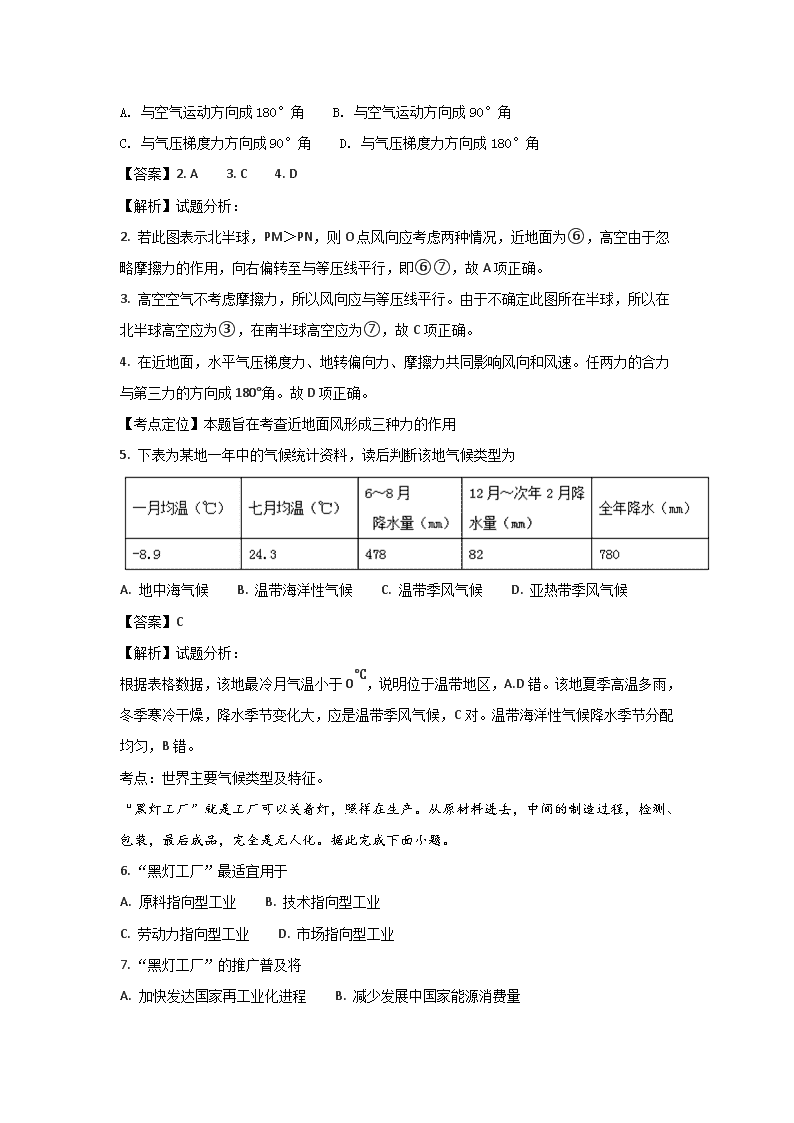

5. 下表为某地一年中的气候统计资料,读后判断该地气候类型为

A. 地中海气候 B. 温带海洋性气候 C. 温带季风气候 D. 亚热带季风气候

【答案】C

【解析】试题分析:

根据表格数据,该地最冷月气温小于0℃,说明位于温带地区,A.D错。该地夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,降水季节变化大,应是温带季风气候,C对。温带海洋性气候降水季节分配均匀,B错。

考点:世界主要气候类型及特征。

“黑灯工厂”就是工厂可以关着灯,照样在生产。从原材料进去,中间的制造过程,检测、包装,最后成品,完全是无人化。据此完成下面小题。

6. “黑灯工厂”最适宜用于

A. 原料指向型工业 B. 技术指向型工业

C. 劳动力指向型工业 D. 市场指向型工业

7. “黑灯工厂”的推广普及将

A. 加快发达国家再工业化进程 B. 减少发展中国家能源消费量

C. 促进世界经济体之间的联系 D. 缩小区域间经济发展的差异

【答案】6. C 7. A

【解析】试题分析:

6. 根据题干中“从原材料进去,中间的制造过程,检测、包装,最后成品,完全是无人化”,说明原来产品的制造、检测、包装应该是由人工完成,是劳动密集型企业。现在机器代替人工,说明“黑灯工厂”最适用于劳动力指向型工业, C对。原料指向型工业是靠近原料地,技术指向型工业是靠近科技水平高的区域,市场指向型工业是靠近产品市场。劳动力不能被机器替代,A、B、D错。

7. “黑灯工厂”用机器替代人工,可降低生产成本,促进发达国家再工业化, A顷。“黑灯工厂”的推广普及是减少劳动力数量,与减少发展中国家能源消费量、促进世界经济体之间的联系、缩小区域间经济发展的差异关系不大。B、C、D错。

【考点定位】工业指向类型,“黑灯工厂”发展的意义。

【知识扩展】发达国家再工业化:全球金融危机爆发以来,很多专家认为,金融危机的根源在于近十年来美国经济的“去工业化” ,美国新的经济增长必须依靠实体创新而非金融创新,因为金融创新导致了房地产市场泡沫破灭、金融市场过度扩张及金融资产过度升值、商业银行和投资银行混业经营风险无法控制等等。所以,美国总统奥巴马提出了所谓“新经济战略” :美国经济要转向可持续的增长模式,即出口推动型增长和制造业增长,要让美国回归实体经济,重新重视国内产业 尤其是制造业的发展。这也就是美国的“再工业化”战略。应当看到,美国提出“再工业化”战略,是一种现实的考量。尽管制造业在美国经济中的比重只有15%左右,但由于经济总量巨大,美国制造业在全球的份额仍高达20%左右,依然是世界第一制造业大国。现在,美国力图通过“再工业化”重振本土工业,一方面是防止制造业萎缩失去世界创新领导者的地位, 一方面是要通过产业升级化解高成本压力, 寻找 像“智慧地球”一样能够支撑未来经济增长的高端产业,而不是仅仅恢复传统的制造业。

8. 北京时间2012年12月21日19:18,北半球迎来冬至。此刻,日期为2012年12月22日的范围约占全球面积的

A. 0 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3

【答案】A

【解析】北京时间2012年12月21日19:18时,时间最早的东十二区的时间为2012年12月21日23:18,故全球还没有地区进入2012年12月22日。

9.

某海洋考察船的航行日志记录:北京时间8时太阳从正东方海面升起;桅杆的影子在正南方时,太阳高度为60°;日落时北京时间为19时45分。日志记录当天,该船的航向可能是

A. 正北 B. 东北 C. 正南 D. 西南

【答案】B

【解析】根据日出的方位是正东,判断太阳直射点位于赤道,全球昼夜等长,日出的地方时应为6:00,而该地地方时为6:00时,北京时间为8:00,说明该地位于120°E以西30°,所以该地经度为90°E;该日全球昼夜等长,全球日落的地方时为18:00,而此刻北京时间为19:45,则日落时船所在经度位于120°E经线的西侧约26°,约为94°E,与日出所在经度90°E相比,船往东方航行,东南或东北无法具体确定。据此结合选项选B。

10. 气温的日变化一般表现为最高值出现在14时左右,最低值出现在日出前后。下图示意某区域某日某时刻的等温线分布,该日丙地的正午太阳高度达到一年中最大值。读图回答下题。

该日

A. 日落时刻甲地早于乙地 B. 日落时刻甲地晚于乙地

C. 正午太阳高度甲地大于乙地 D. 正午太阳高度甲地小于乙地

【答案】B

【解析】根据材料信息“该日丙地的正午太阳高度达一年中最大值”,判断太阳直射20°N,太阳直射北半球,北半球昼长夜短,越往北昼越长,日落时刻越晚,也就是甲地日落时刻晚于乙地。此日正午太阳高度从20°N向南北递减,甲乙两地到丙地(直射点)的纬度间隔(纬度差)相同,则两地的正午太阳高度也相同。。据此选B

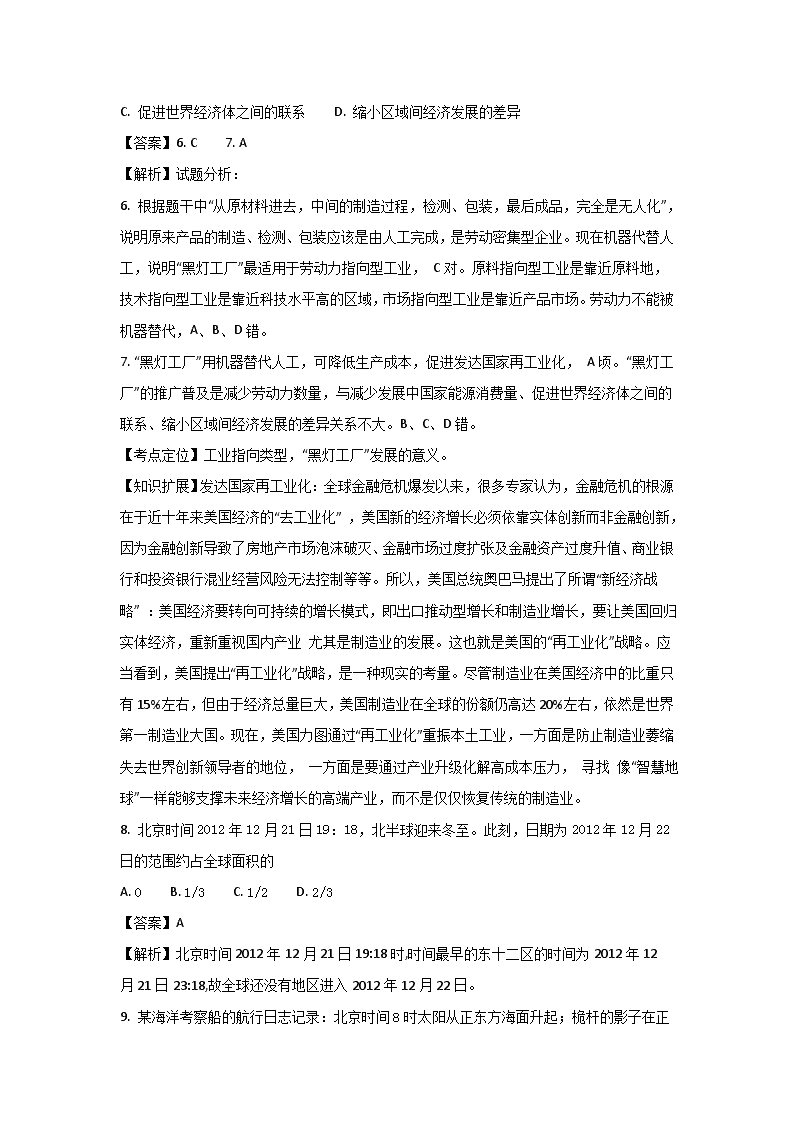

下表为三地连续两日日出与日落时刻(北京时间)。据此回答下面小题。

11. 三地按纬度由高到低排列正确的是

A. ①②③ B. ①③② C. ②①③ D. ③①②

12. 若③地为北京,则此时

A. 太阳直射点位于南半球且向北移动 B. 地球公转速度逐渐加快

C. 北极圈内极昼的范围逐渐扩大 D. 各地昼夜长短相差最小

【答案】11. B 12. C

【解析】请在此填写整体分析!

11. 由日出日落时间可求三地的昼长分别为:①14小时,②11小时22分,③13小时零8分。再依据昼长求出当天的夜长,①10小时,②12小时38分,③10小时52分。纬度越高,则昼夜长短的差越大。因此三地按纬度由高到低排列①、③、②,D正确。

12. 依据表格,③地昼长夜短,白昼变长。若③地为北京,说明太阳直射点位于北半球且逐渐北移,结果北半球白昼越来越长,北极圈内极昼的范围逐渐扩大,各地昼夜长短相差变大,地球公转速度逐渐变慢。C正确,A、B、D错误。

【点睛】本题有一定难度。第(1)题注意注意纬度越高,同一天昼夜长短差值越大。第(2)题注意分析两天的白昼长度。

下图中的曲线表示观测者在某地某天观测太阳在天空中运行的方位变化情况,据图回答下面小题。

13. 图中所示的情况出现时,观测者所在的位置和太阳直射点位置的正确组合是

A. 北半球 北半球 B. 北半球 南半球

C. 南半球 北半球 D. 南半球 南半球

14. 此时,与东八区日期相同的范围占全球范围的三分之二,观测者所在地的物体日影朝正南方向,观测者应位于

A. 东北平原 B. 四川盆地 C. 澳大利亚西海岸 D. 海南岛

15. 下列关于该日的叙述,正确的是

A. 观测者所在地正午太阳高度达一年中最大值 B. 北京的日出时间在6点钟前

C. 东京的白昼比悉尼短 D. 地球自转线速度从北回归线向南、北递减

【答案】13. D 14. C 15. C

【解析】

13. 图中显示日出东南日落西南,为南半球的夏季,该地昼长大于12小时,据此可知,此时太阳直射点位于南半球,且观测者也位于南半球,选D。

14. 与东八区日期相同的范围占全球范围的三分之二,则此时120°E上为12点,观测者所在地的物体日影朝正南方向即观测点在120°E上,此时太阳位于正北,则该地位于南半球,由此结合选项选C。

15. 该日,太阳直射点在南半球,结合上题,观测者所在地位于澳大利亚西海岸,正午太阳高度较大,但不一定达一年中最大值;北半球为冬季,则北京的日出时间在6点钟后,东京的白昼小于12小时,昼长比悉尼短;地球自转线速度从赤道向南、北递减,据此选C。

【点睛】

地球上通常有两个日期分布,其界线分别为:180°日界线和地方时为24时或0时这条经线;当地球上只有一个日期时,则180°经线就是0时或24时经线;当地球两个日期平分,则180°经线的地方时12时。180°经线的地方时与新日期所占时区数相同,而北京时间与之相差4小时,据此可以解决多类时差计算问题。

日本某汽车公司在中国建有多个整车生产厂和零件生产厂。2011年3月11日东日本大地震及随后的海啸、核辐射灾难,使该公司在灾区的工厂停产。受其影响,该公司在中国的整车生产厂也被迫减产。据此完成下面小题。

16. 该公司在中国建零部件生产厂,主要目的是

A. 避免自然灾害对本土汽车生产的影响

B. 为其中国整车厂配套,降低整车生产成本

C. 利用中国廉价劳动力,为其日本整车厂服务

D. 建立其全球整车生产的零部件工业基地

17. 中国整车生产厂被迫减产是由于该公司在灾区有

A. 研发中心 B. 一般零部件厂 C. 核心零部件厂 D. 整车厂

【答案】16. B 17. C

【解析】

16. 日本汽车公司在中国建零部件生产厂,是为了为其中国整车厂配套零部件,使得零部件能够快速运到整车厂组装,这样有利于降低整车生产成本,避免自然灾害对本土汽车生产的影响这不是主要目的。

17. 日本大地震后,日本汽车企业的中国整车生产厂被迫减产,这是由于该公司在灾区核心零部件厂受到地震影响被迫停产。

18. 下图是亚洲中纬度地区一种适应环境、别具地方特色的民居,称为土拱。这种民居较高大,屋顶为拱顶或平顶,墙体由土坯砌成,厚度很大。据此回答下题。

6月8日当地地方时15时,照射土拱的太阳光来自

A. 东北方向 B. 东南方向 C. 西北方向 D. 西南方向

【答案】D

【解析】该地位于亚洲中纬地区,正午时太阳位于其正南方天空,此时地方时为15时,说明此时为下午,故太阳应位于西南天空,据此选D。

下图中AO和BO为晨昏线,阴影所在的经度范围与全球其他地区日期不同。读图回答下面小题。

19. 此时太阳直射点的坐标

A. 20°S 60°E B. 20°S 120°W

C. 20°N 60°E D. 20°N 120°E

20. 下列叙述错误的是

A. A地经度是180° B. 南纬70°及其以南地区出现极昼

C. B地地方时是6点 D. O地地方时是12点

【答案】19. A 20. D

【解析】本题考查晨昏线及时间问题的计算。

19. 从经纬线的分布来看,本区域为南半球局部示意图,阴影所在的经度范围与全球其他地区日期不同,则说明过O点的经线地方时为0时,过A点的经线为180°,故O点的经线为120°W;太阳直射点的经度(即正午12时)为60°E。 70°S以南出现极昼现象;故太阳直射点的纬度为20°S。

20. 结合上题分析O点的地方时为0时。

读图等值线,回答下面小题。

21. 有关P、Q两处地形的正确叙述是(a﹥b)

①P为山坡上的洼地 ②Q为山坡上的洼地

③P为山坡上的小丘 ④Q为山坡上的小丘

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

22. 若b海拔高度为200米,a的海拔高度为300米,则P、Q处的海拔高度为

①200乙>丙>丁 B. 甲>丙>丁>乙

C. 乙>丁>丙>甲 D. 乙>丙>甲>丁

【答案】25. B 26. D

【解析】试题分析:

25. 地理信息系统( GIS)可以利用数据模拟预测自然灾害影响的区域范围、危害程度,给受灾人员、财产的安全有效转移提供决策依据,故选B。

26. 从图中可以看出乙接近于山上的雪线,海拔最高,丙高于堰塞湖湖面,甲位置与堰塞湖湖面高度相当,丁位于堰塞湖下游,海拔最低,故选D。

【考点定位】地理信息技术的应用

第二次世界大战后,美国通过大量技术投入和大规模专业化生产,成为世界最大的大豆生产国和出口国。巴西自20世纪70年代开始种植大豆,在积极培育优良品种的同时,鼓励农民组建农场联合体,实现了大豆的规模化生产与经营。目前,巴西的大豆产量、出口量仅次于美国。中国曾是世界最大的大豆生产国和出口国,近些年大豆的质量下降(品种退化,出油率低),生产成本较高,成为世界最大的大豆进口国。据此完成下面小题。

27. 巴西大豆总产量增加的潜力大于美国,主要是因为巴西

A. 技术力量较雄厚 B. 气候条件较优越

C. 可开垦的土地资源较丰富 D. 劳动力较充足

28. 在国际市场上,巴西大豆价格低于美国的主要原因是巴西

A. 专业化水平较高 B. 科技投入较大 C. 劳动生产率较高 D. 劳动力价格较低

29. 中国要提高大豆质量需

A. 加大科技投入 B. 扩大种植面积 C. 增加劳动力投入 D. 加大化肥使用量

【答案】27. C 28. D 29. A

【解析】

27. 美国农业科技水平较高,故A项错误;大豆更适宜在温带地区进行种植,故B项错误;巴西国土面积广大,可开垦的土地资源较丰富,故C项正确;大豆种植与劳动力的多少无直接关系,故D项错误。

28. 相比而言,美国大豆的专业化水平较高,故A项错误;美国科技投入较大,故B项错误;美国机械化水平高,生产力较高,故C项错误;巴西属于发展中国家,劳动力价格较低,生产成本较低,故D项正确。

29. 中国的大豆种植存在的问题是品种退化,出油率低,故要提高大豆质量亟需加大科技投入,A项正确;扩大种植面积无法提高单产,故B项错误;提高质量与增加劳动力投入无关,故C项错误;加大化肥使用量会导致土壤板结,故D项错误。

冬至日(12月22日)凌晨4点(地方时)一架飞机从甲地 (60°N、100°W)起飞,沿最近航线匀速飞行,8小时后抵达乙地 (60°N、80°E)。据此回答下面小题

30. 飞机途中航向

A. 一直不变 B. 先朝东北后朝东南 C. 先朝西北后朝西南 D. 先朝北后朝南

31. 这架飞机若以同样速度,沿60°N纬线飞行,抵达乙地大致需要

A. 16小时 B. 12小时 C. 20小时 D. 24小时

【答案】30. D 31. B

【解析】本题组主要考查极地航线和经纬网上长度的计算。

30. 甲地 (60°N、100°W)和乙地 (60°N、80°E)两者之间相差180°,飞机飞行的最短距离是极地航线,飞行方向是先朝北越过北极点后再朝南,故答案D正确。

读下图,完成下面小题。

32. 图示区域内最大高差可能为

A. 50m B. 55m C. 60m D. 65m

33. 图中①②③④附近河水流速最快的是

A. ① B. ② C. ③ D. ④

34. 在图示区域内拟建一座小型水库,设计坝高约13m。若仅考虑地形因素,最适宜建坝处的坝顶长度约

A. 15m B. 40m C. 65m D. 90m

【答案】32. C 33. C 34. B

【解析】请在此填写整体分析!

32. 图中等高距为5米,东南角地势最低,海拔为20到25米之间;东北角地势最高,海拔为80到85米之间,故两地的相对高度为55到65米之间,但不会是55米或65米,故C项正确。

33. 等高线密集,坡度陡,河流流经地区落差大,水流急。图中③附近河段等高线密集,表明该处坡度大,河水流速快,C正确。

34. 图中有两处适合建水库,一处是30米等高线所形成的口袋形地形,但该处设计的坝高达不到13米,舍去;另一处为50米等高线所形成的口袋形地形,此处建坝坝顶海拔可为55

米,坝底海拔可在40~45米,坝高在10~15米,符合要求。对照比例尺,55米等高线距离最近处约为40米,B项正确。

读下图,回答下面小题。

35. 甲、乙、丙三艘船同时出发驶向180°经线,而且同时到达,速度最快的是

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 乙和丙

36. 若图示甲、乙、丙三处阴影面积相同,则关于三个阴影区域比例尺大小的叙述,正确的是

A. 甲的比例尺最小,丙的比例尺最大

B. 甲、乙、丙的比例尺相同

C. 甲大于乙,乙大于丙

D. 乙的比例尺最小

【答案】35. B 36. D

【解析】

35. 同样的经度差,其距离随纬度的增加而递减。所以纬度越低,距离越大,速度越快。甲乙丙三艘船分别在60°N、0°、南回归线三条纬线上行驶,根据纬线的长短规律,三艘船同时出发驶向180°经线,而且同时到达,行驶距离最长的是赤道上的乙船,速度最快。选B。

36. 根据甲乙丙三处阴影所跨越的经度与纬度差异,可以判断出乙地的实际面积最大,甲地的实际面积最小,因此,甲地比例尺最大,乙地的比例尺最小,选D。

37. 下图为某地的等高线地形图,图中最粗线之内的范围图上面积约为6 平方厘米,而其实际地表面积约为15,000 平方米,读图回答下题。

这幅图的比例尺为

A. 1: 1 000 B. 1:250 000 C. 1:5 000 D. 1:50 000

【答案】C

【解析】根据图幅面积比相当于比例尺的平方可得该图的比例尺为1:5 000,选C。

38. 以下组图为四种地貌景观图,读图回答下题。

上述地貌形成过程与流水、风力作用联系密切的为

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

【答案】C

【解析】根据图示信息可知,①②③④分别为石灰岩溶洞、地堑、风蚀蘑菇、岩溶地貌,形成作用依次为流水溶蚀、地壳断裂、风力侵蚀、岩浆活动等,据此选C。

组图中,图甲为“同一地点不同天气状况的昼夜温度变化图”,图乙为“大气受热过程示意图”。读下图,回答下面小题。

39. 由图甲和图乙可知

A. a曲线表示昼阴夜晴,b曲线表示昼晴夜阴

B. a曲线表示冷锋过境,b曲线表示暖锋过境

C. a曲线表示的昼夜温差小,主要是受到①、③的影响

D. b曲线表示的昼夜温差大,主要是受到②、④的影响

40. 人类通过低碳经济和低碳生活,可能使图乙中变化相对明显的是

A. ①增强 B. ②增强 C. ③减弱 D. ④减弱

【答案】39. C 40. C

【解析】

39. 据图可知,a曲线气温变化较小,说明温差小,表示是阴天;白天,大气对太阳辐射的削弱作用较强,气温较低,晚上,大气的保温作用较强,气温较高,故温差较小。b曲线气温变化较大,说明温差较大,表示是晴天;白天,大气对太阳辐射的削弱作用较弱,气温较高,晚上,大气的保温作用较弱,气温较低,故温差较大。综上分析,C项正确。

40. 低碳经济和低碳生活,可以减少二氧化碳的排放量,减少温室气体的排放,减弱大气的逆辐射,故C项正确;①表示大气对太阳辐射的削弱,变化不明显,故A项错误;②表示地面辐射,变化不大,故C项错误;④表示大气辐射到宇宙中的能量,增强,故D项错误。

【点睛】

一、大气对太阳辐射的削弱作用

1.吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少。

2.反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。

3.散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。

二、大气对太阳辐射的保温作用

由于大气层中的水汽、尘埃和二氧化碳对太阳的短波辐射吸收能力较弱,因此大部分太阳辐射能直接到达地表.地表在吸收了太阳短波辐射后,不断增温的同时释放长波辐射.近地面大气对地面的长波辐射具有很强的吸收能力,近地面大气增温后释放的长波辐射大部分以大气逆辐射的形式射向地面.大气逆辐射的存在使得近地面大气层始终保持有一定的温度,因而具有保温作用。

第II卷(综合题,共计50分)

41. 图A为亚洲东岸某地地质剖面示意图,图B为地壳物质循环简图,读图回答下列问题。

(1)图A中数字表示的水循环类型是________,图B中的地质作用(其中a为变质岩),⑤⑥⑦⑧中与乙、丙二处岩石的成因相对应的是乙—________、丙—________。(填数码)

(2)甲、乙两处出现地形倒置的是________处,原因是_______________________________。

(3)假设在该地区修建一条南北向的地下隧道,如果只从地质构造的角度考虑,应选择甲处还是乙处?说明理由。

(4)据图A分析,甲地东西两侧谷地发育的河流流域面积相当,但东侧河流水量较小。造成这种现象的主要自然原因是什么?

【答案】(1)海陆间循环 ⑥ ⑤

(2)甲 该处地质构造为向斜,向斜槽部因受挤压,不易被侵蚀,形成山地

(3)乙处。岩层为拱形,结构稳定,不易积水。

(4)地下有断层带,下渗明显。

【解析】试题分析:

(1)读图,图A中数字表示的水循环类型是海陆间循环,图B中的地质作用,其中a为变质岩,b为岩浆,c为岩浆岩,d为沉积岩。图A中乙是沉积岩,形成过程对应—⑥外力作用,丙是岩浆岩,形成过程对应⑤冷却凝固作用。

(2)读图,甲处是向斜山,是逆地形成山。乙处是背斜山,是顺地形成山。所以甲、乙两处出现地形倒置的是甲。根据岩层弯曲形态,甲处地质构造为向斜,向斜槽部因受挤压,不易被侵蚀,形成山地。

(3)乙处岩层为拱形,结构稳定,不易积水。所以应修建在乙处。甲处是向斜构造,修建隧道易塌方,且向斜是储水构造,隧道易变成水道。

(4)读图,A地东侧谷地地下有断层带,下渗明显。所以河流水量小。

考点:海陆间循环,三类岩石转化条件,地质构造,地貌成因,地质构造的实际应用。

42. 结合图文材料,回答问题。

材料一:随着矿物能源的大量消耗,大气中二氧化碳不断增多,充分利用太阳能、降低二氧化碳排放,是工农业持续发展的重要途径。

材料二:

(1)二氧化碳是一种温室气体。二氧化碳增多,是如何加强大气“温室效应”的?

(2)利用“温室效应”原理,解释我国北方地区冬季可以采用大棚技术种植蔬菜、花卉等作物的原因。

(3)冬季晴天时,在未采用任何取暖设备的条件下,“阳光居室”室内的最高温度可达22 ℃。请

分析“阳光居室”是如何达到这一保温效果的?

(4)开发利用新能源,能够减缓全球变暖。请根据“温室效应”的原理,解释其原因。

【答案】(1)更多地吸收了地面长波辐射,提高了大气温度; 增加了大气逆辐射,补偿了地面损失的热量。

(2)使冬季的太阳光照得以充分利用;

提高了大棚内的温度,使作物在冬季也可种植(可以减轻冻害,提高农业生产抗灾能力); 有利于保持、调节大棚内空气和土壤的水分。

(3)大部分太阳辐射能透过“阳光居室”的玻璃到达室内地面,地面吸收太阳辐射而增温,并以长波辐射的形式把热量传递给室内大气; 地面长波辐射不能穿透玻璃而被反射回地面,从而将热量保留在居室内。 同时,封闭的空间也隔绝了室内外热量的交换,加强了保温效果。

(4)开发利用新能源可使大气中二氧化碳减少,大气吸收的地面辐射也会减少,大气逆辐射会变弱。(2分)大气的保温作用减弱,使气温升高趋势减缓。

【解析】(1)二氧化碳是一种温室气体,二氧化碳增多,能更多地吸收了地面长波辐射,提高了大气温度,增加了大气逆辐射,补偿了地面损失的热量。

(2)利用“温室效应”原理,冬季利用太阳光照提高了大棚内的温度,使作物在冬季也可种植,可以减轻冻害,提高农业生产抗灾能力,有利于保持、调节大棚内空气和土壤的水分。

(4)温室气体增多,导致全球变暖,开发利用新能源,向大气中排放的二氧化碳减少,大气中二氧化碳减少,大气吸收的地面辐射也会减少,大气逆辐射会变弱,大气的保温作用减弱,使气温升高趋势减缓。

【点睛】

43. 读北半球某区域等压线分布图,回答下列问题。

(1)图中A、B、C、D四个箭头能正确表示当地风向的是 。

(2)图中A、B两处相比, 处风力较大,其原因是 。

(3)图中两条虚线中,常能形成锋面的是______线,形成的是______锋,该锋面过境时,当地将会出现______________________________________________等天气。

(4)图中①、②两处相比,气温日较差较大的是__________,原因是 。

【答案】(1)C (2)A 等压线密集(1分) 水平气压梯度力较大

(3)N 冷 阴天、下雨、刮风、降温

(4)② 高压中心气流下沉,天气晴朗;

白天大气对太阳辐射削弱少,气温高; 夜晚大气逆辐射作用弱,气温低。

【解析】(1)根据空气运动由高压指向低压,北半球右偏可断定C正确。

(2)在同一等压线图中,等压线密的地方,水平气压梯度力大,风力大,反之风力小。据图可知,A比B等压线密集、 水平气压梯度力较大,风力较大。

(3)槽线处可以形成锋面,据此常能形成锋面的是N,位于低压的西南侧,形成冷锋。冷锋过境,会带来阴天、下雨、刮风、降温等天气。

(4)晴天日较差大,①、②相比,②位于高压中心,气流下沉,天气晴朗;白天大气对太阳辐射削弱少,气温高;夜晚大气逆辐射作用弱,气温低,因此②气温日较差较大。

【点睛】

冷锋与天气:

冷气团主动移向暖气团的锋面(特殊的叫寒潮)。天气变化:过境时常出现阴天、刮风、下雨、降温等(出现较大的风,带来雨、雪天气等);过境后,气压升高,气温和湿度骤降,天气转睛。