- 1.71 MB

- 2021-04-23 发布

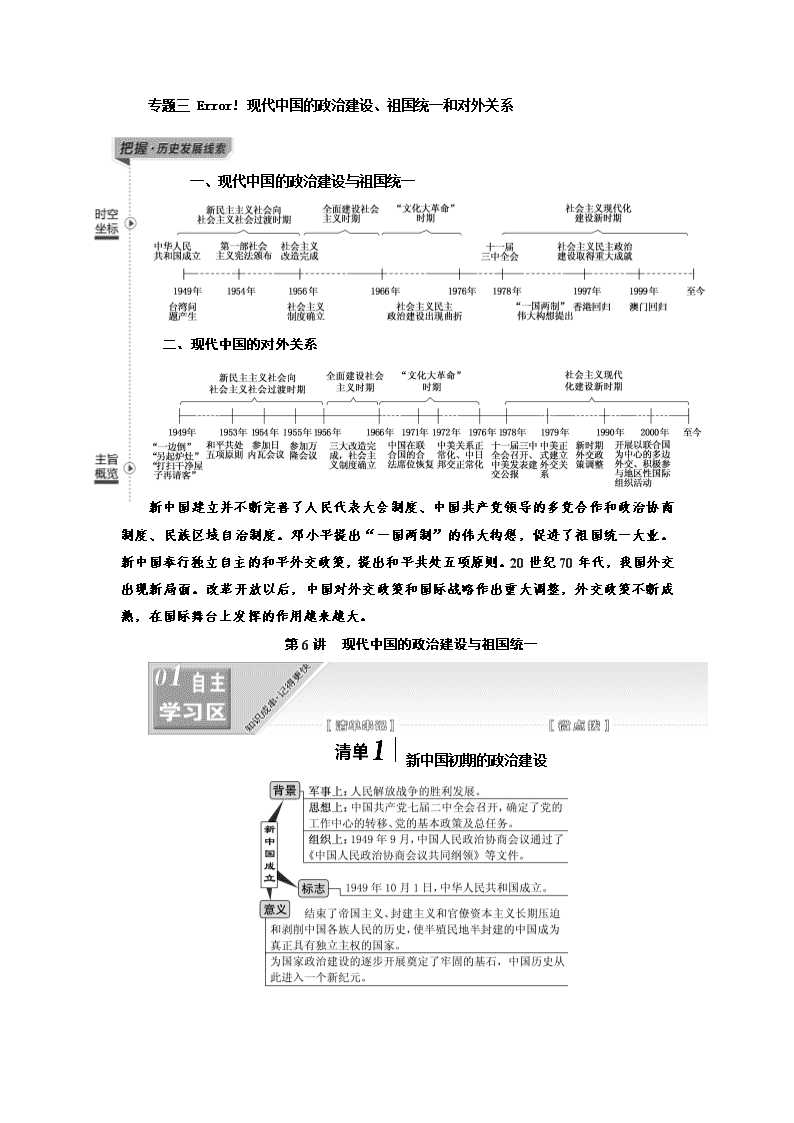

专题三 现代中国的政治建设、祖国统一和对外关系

一、现代中国的政治建设与祖国统一

二、现代中国的对外关系

新中国建立并不断完善了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。邓小平提出“一国两制”的伟大构想,促进了祖国统一大业。新中国奉行独立自主的和平外交政策,提出和平共处五项原则。20世纪70年代,我国外交出现新局面。改革开放以后,中国对外交政策和国际战略作出重大调整,外交政策不断成熟,在国际舞台上发挥的作用越来越大。

第6讲 现代中国的政治建设与祖国统一

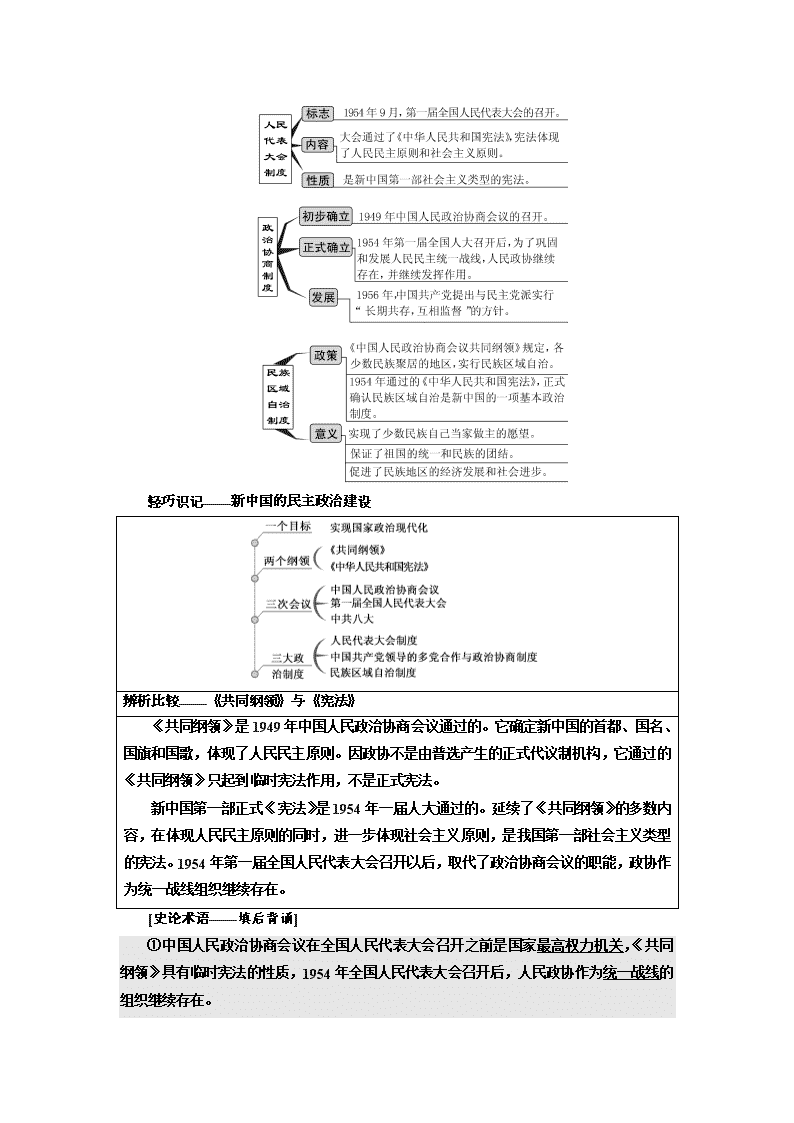

新中国初期的政治建设

《共同纲领》是1949年中国人民政治协商会议通过的。它确定新中国的首都、国名、国旗和国歌,体现了人民民主原则。因政协不是由普选产生的正式代议制机构,它通过的《共同纲领》只起到临时宪法作用,不是正式宪法。

新中国第一部正式《宪法》是1954年一届人大通过的。延续了《共同纲领》的多数内容,在体现人民民主原则的同时,进一步体现社会主义原则,是我国第一部社会主义类型的宪法。1954年第一届全国人民代表大会召开以后,取代了政治协商会议的职能,政协作为统一战线组织继续存在。

[史论术语——填后背诵]

①中国人民政治协商会议在全国人民代表大会召开之前是国家最高权力机关,《共同纲领》具有临时宪法的性质,1954年全国人民代表大会召开后,人民政协作为统一战线的组织继续存在。

②人民代表大会制度是我国根本的政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度是中国的基本政治制度,这三大政治制度构成了中国社会主义民主政治的基本内容。

③我国在少数民族聚居的地区实行民族区域自治制度,体现了民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则。

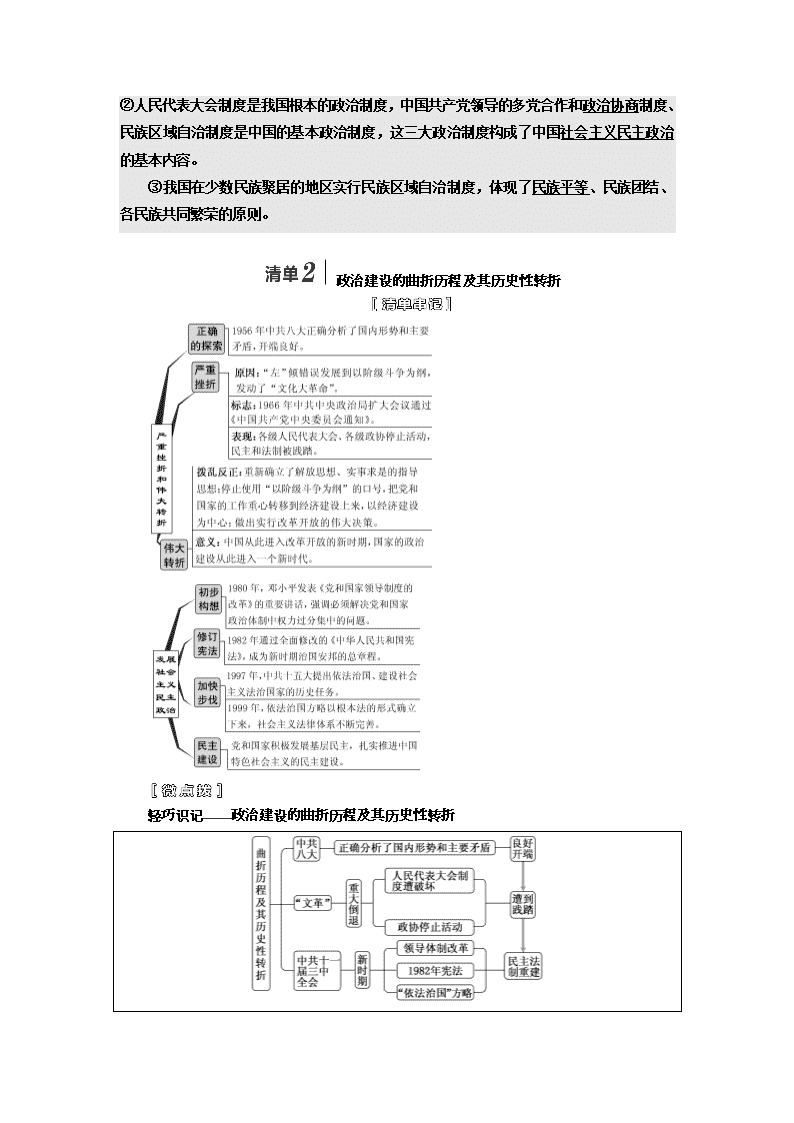

思维升华——“文化大革命”对民主法制践踏的主要表现

(1)对国家体制的破坏:国家宪法规定的根本政治制度——人民代表大会制度和政治协商制度都被破坏,中国的民主政治建设出现了重大的倒退。

(2)对民主法制的破坏:“文化大革命”期间,国家的公检法机关遭到严重冲击,无法正常工作,民主法制被肆意践踏。

(3)对人民权益和尊严的侵害:从中央到地方,公民的基本权利和人身自由没有保障。

[史论术语——填后背诵]

①“文化大革命”使我国的民主与法制遭到空前践踏,造成动乱局面。

②中共十一届三中全会在党和国家政治发展中具有转折性意义,发展社会主义民主,建设社会主义法治国家成为新时期的治国方略。

③新时期我国加紧了立法工作,形成了以宪法为核心的社会主义法律体系,为依法治国奠定了重要的基础。

1992年底,海协会与海基会达成共识:“海峡两岸均坚持一个中国原则,努力谋求国家的统一。”这为1993年的“汪辜会谈”铺平了道路。“九二共识”的核心内容与精神是“一个中国,各自表述”与“交流、对话、搁置争议”。

[史论术语——填后背诵]

①“一国两制”的伟大构想,为祖国统一提供了一个创造性的指导方针。香港、澳门的回归,是“一国两制”伟大构想的成功实践。

②从《告台湾同胞书》到邓小平多次谈话:“一国两制”伟大构想逐步形成,其基本内容就是在中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,港、澳、台实行资本主义制度。

③改革开放以来,海峡两岸关系有了重大发展,祖国统一是海峡两岸人民的共同愿望。

1.到1951年10月,全国有27个省、8个行署、146个市、2 038个县召开了各界人民代表会议。到1952年底,全国所有的省、市、县、区、乡都召开了人民代表会议,绝大部分乡的人民政府委员会已由乡人民代表会议选举产生。这表明当时( )

A.人民代表大会制度已经确立

B.人民政协代行人大职能的结束

C.人民民主统一战线进入新阶段

D.人民当家作主的原则得以体现

解析:选D 参与区域范围之广,参与人数之多充分体现了人民民主原则,故选D项。

2.下面表格中各项史实与结论之间对应正确的是( )

选项

史实

结论

A

1949年中国人民政治协商会议的召开

人民民主统一战线进入新阶段

B

少数民族聚居地实施民族区域自治制度

新中国成立后先后建立五个少数民族自治区

续表

选项

史实

结论

C

1982年全国人大修订宪法

是中国第一部社会主义类型宪法

D

1999年全国人大提出“依法治国”

中国进入建设法制化社会的新时期

解析:选D 人民民主统一战线进入新阶段是1954年第一届全国人大之后,故A项错误;内蒙古人民自治区是1947年建立的,故B项错误;我国第一部社会主义类型的宪法是1954年宪法,故C项错误;1999年全国人大提出“依法治国”,标志着中国进入建设法制化社会的新时期,故D项正确。

3.为了更好的宣传宪法,国家将每年的12月4日定为宪法日。之所以确定12月4日这一天,是因为中国现行的宪法在1982年12月4日正式实施。下列关于这部宪法表述正确的是( )

A.它具有反对封建专制制度的意义

B.它确定人民民主主义的国家性质

C.它是第一部社会主义类型的宪法

D.它适应了新时期经济建设的需要

解析:选D 1912年的《中华民国临时约法》具有反对封建专制制度的意义,故A项错误;B 项是《共同纲领》,C项是1954年宪法;1982年宪法是改革开放后所制定的,是新时期法制建设的基础,故D项正确。

4.1963年,周恩来总理将对台政策归纳为“一纲四目”。“一纲”是指台湾必须回到祖国的怀抱。“四目”则是具体的操作方案:台湾回归祖国后,除外交必须统一于中央外,当地军政大权、人事安排等“悉委于”蒋介石,由蒋介石安排等。该政策( )

A.结束了两岸之间的军事对抗

B.打破了两岸之间的隔绝状态

C.宣告了祖国统一方针的确立

D.体现了原则性与灵活性统一

解析:选D 题干中的“一纲”指台湾必须回到祖国的怀抱,体现了台湾必须回归祖国的原则性;“四目”台湾回归祖国后,除外交必须统一于中央外,当地军政大权、人事安排等“悉委于”蒋介石,由蒋介石安排则体现了灵活性。因此正确答案为D项。

5.(2019·宿迁中学调研)下表反映了1991~1993年台湾地区对祖国大陆的投资情况。表中数据表明台湾对大陆投资呈快速增长趋势,这主要得益于( )

年份

企业(个)

年增长率(%)

合同金额(亿美元)

年增长率(%)

1991

1 735

57.30

13.90

54.60

1992

6 430

270.60

55.43

298.70

1993

10 945

70.20

99.03

79.90

A.“一国两制”方针指引 B.“一个中国”共识达成

C.两岸隔绝状态开始打破 D.海峡两岸“三通”实现

解析:选B 由题干中的表格看,台湾对大陆投资呈快速增长趋势,在1992年和1993年都大大增加,结合所学可知,这是由于“九二共识”的达成,故B项正确;A项中的“一国两制”方针早在20世纪80年代初就已经提出了;两岸隔绝状态被打破开始于1987年,故C项排除;海峡两岸“三通”实现于2008年,故D项排除。

史料一 新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向①新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国的民主政治建设》白皮书(2005年)

[教你读史]

①“新型人民民主政治”体现了中国民主政治的本质。②是关键信息,在读懂史料的基础上结合所学知识,归纳中国民主政治的特点。

[史论形成]

中国民主政治的本质和特点

(1)本质:国家的一切权力属于人民,人民当家做主,真正享有管理国家事务的权利,这是中国民主政治的本质。

(2)特点:①以人民代表大会制作为实现人民当家做主和保障公民政治权利的主要形式。

②实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,将中国共产党与各民主党派、各人民团体和社会各方面代表团结在一起。

③根据社会主义民主原则,建立人与人之间、民族与民族之间的平等关系,并建立个人与社会、集体之间的正确关系。

④实行民族区域自治,实现少数民族当家做主。

史料二 新中国建国时期,社会主义民主政治建设的主要内容有两项:一是各项民主政治制度的建设,二是对公民进行社会主义民主的相关教育和公民的民主实践。其中,各项民主政治制度的建设主要指②国体、政体、政党制度、民族区域自治制度、党内民主制度等的确立。

——张荆红《建国初我国民主政治建设评析》

主题二

实现祖国统一的伟大构想——“一国两制”

史料一

[教你读史]

而采用和平方式解决香港问题,就必须既考虑到香港的实际情况,也考虑到中国的实际情况和英国的实际情况,就是说,我们解决问题的办法要使三方面都能接受。……就香港问题而言,①三方面都能接受的只能是“一国两制”,允许香港继续实行资本主义,保留自由港和金融中心的地位,除此以外没有其他办法。

——1984年12月19日邓小平会见英国首相撒切尔夫人时的谈话

史料一中①划线部分表明了“一国两制”是解决港澳问题的“构想”和制度设计。

由史料二②划线部分可以认识港澳回归的法律保障。

[史论形成]

香港、澳门顺利回归祖国的原因

(1)前提条件:十一届三中全会以后,我国实行改革开放,社会主义建设取得了辉煌成就,综合国力增强,国际地位空前提高。

(2)关键因素:邓小平“一国两制”伟大构想的提出。

(3)法律依据:《中华人民共和国香港特别行政区基本法》《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》提供了法律依据。

(4)群众基础:香港、澳门同胞心向祖国,渴望回归。

史料二 ②1990年4月,七届全国人大三次会议正式通过了香港基本法。 ……其原则精神是:主权原则;“一国两制”原则;保持香港稳定的原则;实行港人治港、高度自治的原则。

——汤应武《1976年以来的中国》

1.人民代表大会制度的发展

[史料一] 自1953年以来,全国人民代表大会及各级人民代表大会选举法,对于各省、自治区、直辖市应选全国人民代表大会代表的名额,均按照农村每一代表所代表的人口数四倍于城市每一代表的人口数的原则分配。

——根据1953~2009年我国实行的人民代表大会选举法

[史料二] 第十六条 全国人民代表大会名额,由全国人民代表大会常务委员会根据各省、各自治区、直辖市的人口数,按照每一代表所代表的城乡人口数相同的原则,以及保证各地区、各民族、各方面都有适当数量代表的要求进行分配。

——十一届全国人大第三次会议关于修改选举法的决定

[探究] 指出我国农村地区在全国人大代表中所占比例的变化,并阐述促使这种变化产生的时代背景。

[提示] 变化:农村地区在全国人大代表中所占比例增加。

背景:在新的历史时期,我国民主政治不断向前发展;改革开放以来,农村经济社会发生巨大变化。

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

[史料] 既避免了多党竞争、相互倾轧造成的政治动荡,又避免了一党专制、缺少监督导致的种种弊端。我国政党制度的巨大优势就在这里,同国外一党制和多党制的根本区别也在这里。

——《十五大以来重要文献选编》

[探究] 根据史料及所学知识,分析中国共产党领导的多党合作和政治协商制度具有哪些特点。

[提示] (1)以中国共产党的领导为前提。

(2)中国共产党是执政党,各民主党派是中国共产党的亲密友党,是参政党,而不是反对党或在野党。我国多党合作的实质是团结合作,而不是多党竞争、轮流执政。

(3)我国各民主党派都得到宪法的承认和保护,享有宪法范围内的政治自由、组织独立和法律上的平等地位。

3.两岸关系的发展

[史料] 两党共同认识到:

——坚持“九二共识”,反对“台独”,谋求台海和平稳定,促进两岸关系发展,维护两岸同胞利益,是两党的共同主张。

——和平与发展是二十一世纪的潮流,两岸关系和平发展符合两岸同胞的共同利益,也符合亚太地区和世界的利益。

——胡锦涛同志与连战会谈新闻公报

[探究] 史料中的“九二共识”体现了什么原则?两岸关系进一步发展的有利国际环境是什么?

[提示] (1)原则:海峡两岸均坚持一个中国原则。

(2)国际环境:和平与发展成为当今世界的主题。

一、新中国成立的历史意义

1.标志着中国新民主主义革命取得胜利,标志着半殖民地半封建社会的结束。

2.为国家的政治民主化建设和社会主义工业化建设奠定了基石。

3.中国从此走上了独立、民主、统一的道路,进一步推动中国从传统文明向现代文明的转变。

4.壮大了世界和平、民主和社会主义力量,鼓舞了世界被压迫民族和人民争取解放的斗争。

5.带来婚葬礼俗的改革,促进了思想的解放和社会风气的转变。

二、人民代表大会制度与资产阶级代议制的异同

人民代表大会制度

资产阶级代议制

不同点

经济基础

建立在社会主义公有制基础上

建立在资本主义私有制基础上

行使权力的主体

代表最广大人民利益,对人民负责,权力主体是全体人民

资产阶级

活动原则

民主集中制

三权分立制

主要权力机构

立法机关,除受人民监督外,不受任何国家机关制约,集中统一行使国家权力

行政、立法、司法权三权分立,互相制约,以便协调和平衡资产阶级内部各集团利益

阶级本质

国家的一切权力属于人民,代表最广大人民利益

代表资产阶级利益

政党活动方式

实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

采取两党或多党轮流执政

相同点

两者都是国家政权的组织形式;由定期选举产生的代表或议员组成;都属于一种间接民主

题组一 现代中国的民主政治建设

1.(2014·江苏高考)1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去。”该新闻报道说明当时( )

A.人民民主原则得到落实 B.人民代表大会制建立

C.政治协商制度覆盖面广 D.民主政治建设法制化

解析:选A 依据材料中的时间信息“1953年”以及“当选的代表”“旧社会妇女……哪有妇女的选举权”等信息可以推断出,当时中国人民民主原则得到落实,故本题选择A项;1954年我国人民代表大会制度建立,B项不符合题意;C项在材料中没有提及;D项中的“法制化”不符合题意。

2.(2013·江苏高考)中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前,周恩来等中共领导人要求接送在港民主人士,进入解放区,参加筹备新政协。据统计,从1948年8月到1949年8月,共安排秘密北上的民主人士20批,其中有119人参加了政协会议。中共的这一举动主要是为了( )

A.团结民主人士共同筹建新中国

B.恢复民主党派的各级组织

C.贯彻“长期共存,互相监督”方针

D.协商制定第一个五年计划

解析:选A 题干材料表明新中国成立前夕中国共产党邀请各民主人士筹备新政协,所以符合题意的是A项;B项不符合题意,错误;C、D两项不符合“1948年8月到1949年8月”这一时间信息,排除。

3.(2011·江苏高考)著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有( )

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③

C.①②④ D.②③④

解析:选C 由“北平市首次各界人民代表大会”和“这许多一望而知不同的人物”等可知①正确;由“穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的”“在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次”可知②④正确;③在材料中无法体现,可以排除。

4.(2015·上海高考)“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。”这段话出自( )

A.《中华民国临时约法》 B.《论联合政府》

C.《共同纲领》 D.《上海公报》

解析:选C 材料反映了中华人民共和国的政权组织形式。1949年的《共同纲领》规定新中国的国体,即政权组织形式。

5.(2015·安徽高考)有学者评价:“它凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血,又经过反复讨论、修改,所以得到了全国各方面人士的一致拥护。”据此判断,“它”是指( )

A.《双十协定》 B.《论联合政府》

C.《共同纲领》 D.《论十大关系》

解析:选C 解答本题的关键是理解中国革命和建设时期重要的文件。由“凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血”“经过反复讨论、修改,所以得到了全国各方面人士的一致拥护”可判断“它”是指《共同纲领》,C项符合题意。《双十协定》是中国共产党与国民党在重庆举行谈判时签署的;《论联合政府》是1945年毛泽东在中共七大上所作的政治报告;毛泽东《论十大关系》的讲话,初步总结了我国社会主义建设的经验,提出了探索适合我国国情的社会主义建设道路的任务,都不符合“凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血”

的信息,A、B、D三项排除。

题组二 “一国两制”

6.(2012·江苏高考)1987年2月,部分台湾同胞发起返乡运动,发表了《自由返乡运动宣言》。5月10日母亲节,一些老兵穿着写有“想家”两个大字的T恤衫走上街头。不久,老兵合唱团在一次集会上演唱《母亲您在何方?》,台上台下的老兵哭成一片。这反映了( )

A.“一国两制”构想得到台湾同胞的普遍认同

B.台胞期盼当局尽快放开赴大陆探亲的限制

C.海峡两岸业已达成“一个中国”的共识

D.港澳回归为海峡两岸民间交流奠定基础

解析:选B A项过于绝对化,与台湾的民情及题干主旨不符,排除;通过1992年的“九二共识”,两岸双方达成“一个中国”的共识,港澳回归是在20世纪90年代,故排除C、D两项;从题干台湾同胞发起返乡运动及老兵的哭诉可以看出答案为B项。