- 4.61 MB

- 2021-04-22 发布

第二单元 夏商周时期:早期国家的产生与社会变革

第4课 早期国家的产生和发展

一、夏朝的建立与“家天下”

1.夏朝的建立与“家天下”:约公元前2070年,建立夏王朝。这是中国历史上的第一个王朝,标志着中国的产生。我国漫长的原始社会逐渐向奴隶社会过渡。禹的儿子启在禹死后继承了他的位置,从此,代替禅让制。夏朝建立了军队,制定刑法,设置监狱,此外还制定了历法,称为“”。

2.中心地区:夏朝的中心地区主要在今南部、河南中西部一带。

二、商汤灭夏

1.夏朝灭亡:夏朝后期,商的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王,夏王朝灭亡。

2.商朝:约公元前1600年,建立商朝,都城建在。商王时迁都到殷。商是商朝的最后一个王。

三、武王伐纣

周武王时,得到、周公等人的辅佐,周部落日益强盛。公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡。周武王建立周朝,定都,史称西周。

四、西周的分封制

1.目的:稳定周初的政治形势,巩固。

2.内容:周王根据关系远近和功劳大小,将宗亲和等分封到各地,授予他们管理和人民的权力,建立诸侯国。诸侯具有较大的独立性,但需要向周王进献,并服从周王。受封者可以在自己的封地内进行再分封,从而确立了周王朝的社会制度“分封制”。

3.作用:保证周王朝对的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

4.西周的灭亡:公元前841年,周与民争利,引起“国人暴动”。周时,朝政腐败,社会各种矛盾激化。公元前771年,西周王朝被犬戎族所灭。后来,周东迁洛邑,史称东周。

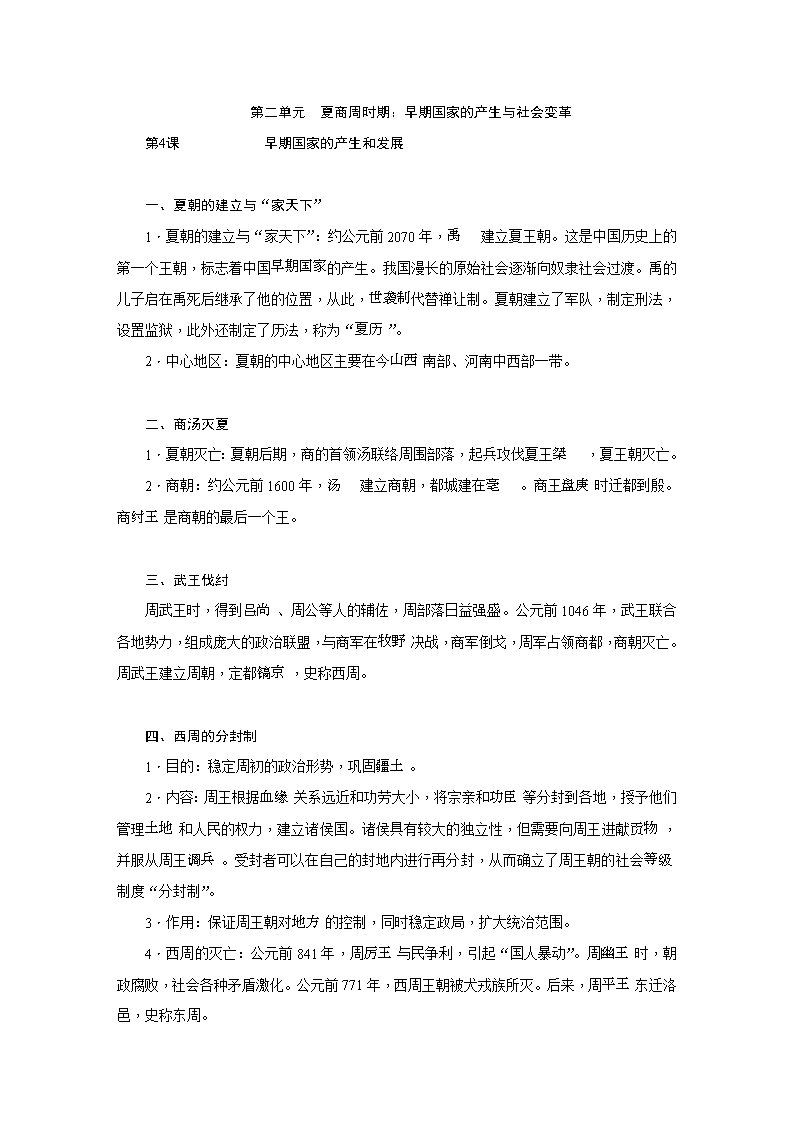

商代重要城市分布图

【常考点】

1.图片解读:从图片上看,商朝有过很多都城,从最初商汤建都亳,后盘庚迁都到殷。而周只是商朝时期分布在渭水流域的一个部落,后在牧野与商军大战,取得胜利,灭亡商朝,建立了周朝。

2.图片反映史实:商朝都城更换得比较频繁,反映出商朝前期政治动乱频繁;尽管水患严重,但商朝多次迁都仍在大河附近,这反映出古代中国社会以农业为主的特点。

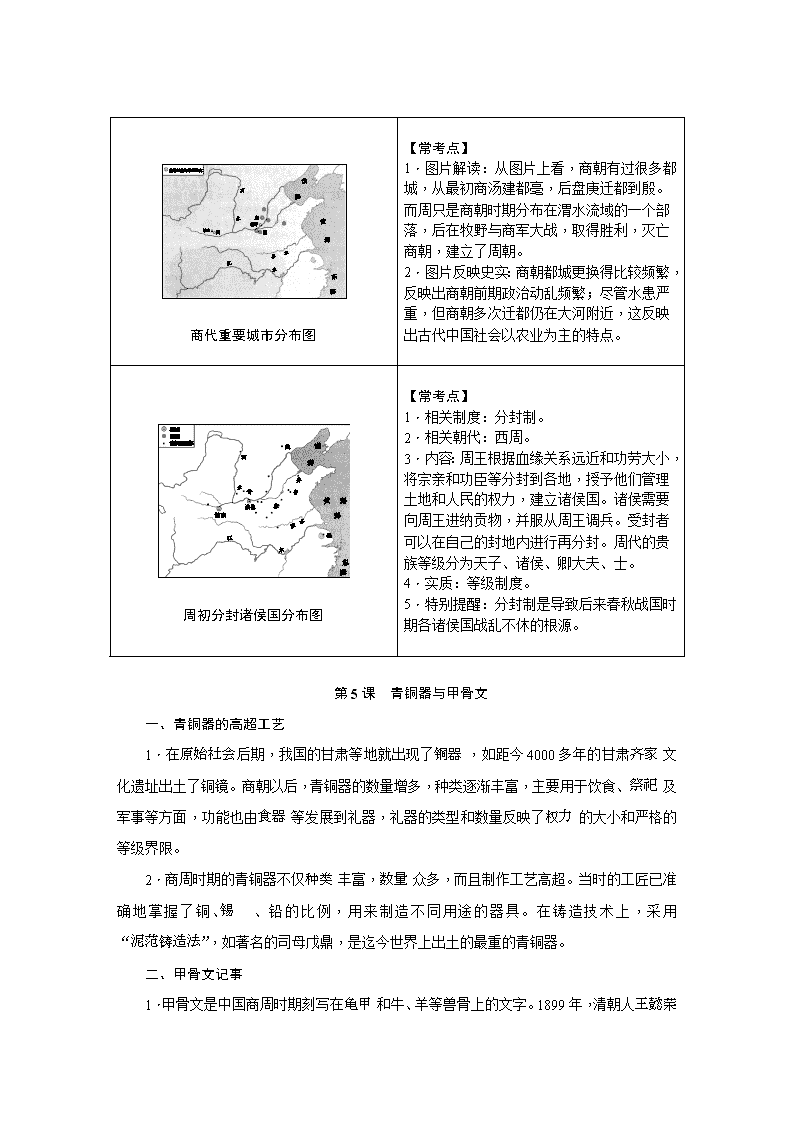

周初分封诸侯国分布图

【常考点】

1.相关制度:分封制。

2.相关朝代:西周。

3.内容:周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。诸侯需要向周王进纳贡物,并服从周王调兵。受封者可以在自己的封地内进行再分封。周代的贵族等级分为天子、诸侯、卿大夫、士。

4.实质:等级制度。

5.特别提醒:分封制是导致后来春秋战国时期各诸侯国战乱不休的根源。

第5课 青铜器与甲骨文

一、青铜器的高超工艺

1.在后期,我国的甘肃等地就出现了,如距今4000多年的甘肃文化遗址出土了铜镜。商朝以后,青铜器的数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、及军事等方面,功能也由等发展到礼器,礼器的类型和数量反映了的大小和严格的等级界限。

2.商周时期的青铜器不仅丰富,众多,而且制作工艺高超。当时的工匠已准确地掌握了铜、、铅的比例,用来制造不同用途的器具。在铸造技术上,采用“”,如著名的司母戊鼎,是迄今世界上出土的最重的青铜器。

二、甲骨文记事

1.甲骨文是中国商周时期刻写在和牛、羊等兽骨上的文字。1899年,清朝人

首次发现甲骨文,此后在安阳、陕西、山东等地出土了大量商代和甲骨。

2.甲骨文记载的十分丰富。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。目前所知,我国有文字可考的历史从开始。

三、甲骨文的造字特点

甲骨文使用、指事、、形声、假借等多种造字方法。象形是最原始的造字方法,甲骨文中约40%是象形字。甲骨文已经具备了的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。

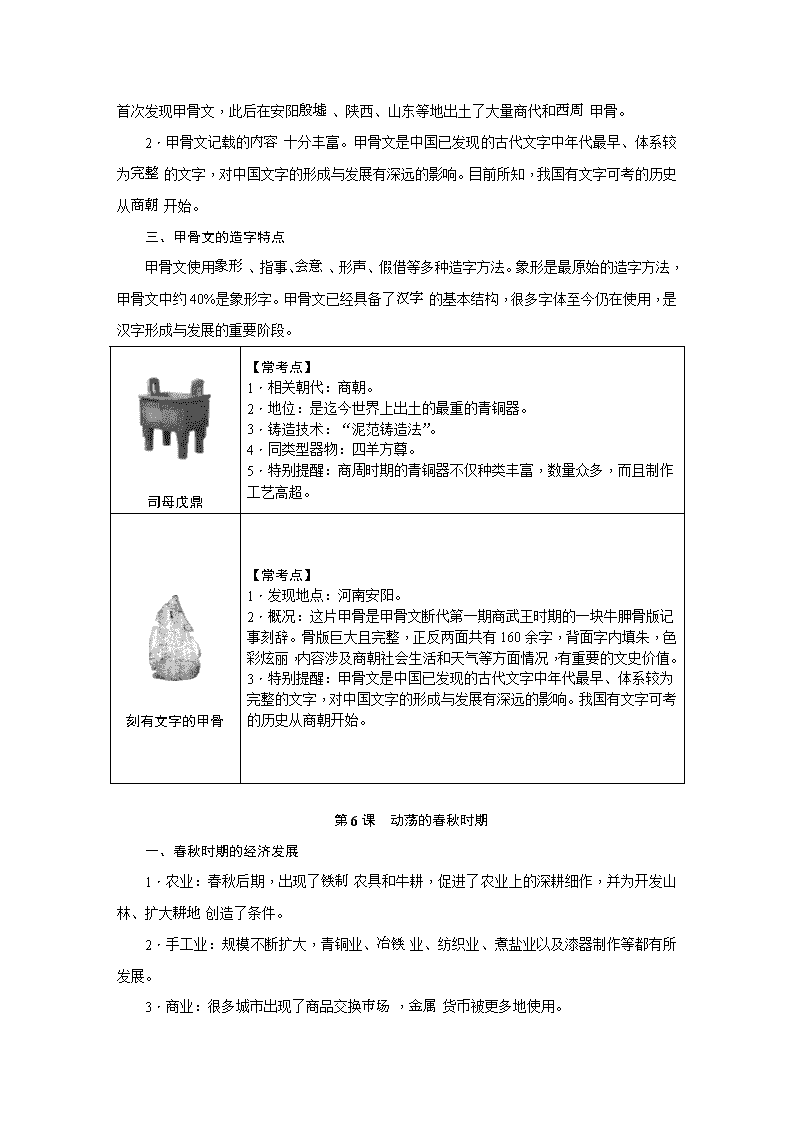

司母戊鼎

【常考点】

1.相关朝代:商朝。

2.地位:是迄今世界上出土的最重的青铜器。

3.铸造技术:“泥范铸造法”。

4.同类型器物:四羊方尊。

5.特别提醒:商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超。

刻有文字的甲骨

【常考点】

1.发现地点:河南安阳。

2.概况:这片甲骨是甲骨文断代第一期商武王时期的一块牛胛骨版记事刻辞。骨版巨大且完整,正反两面共有160余字,背面字内填朱,色彩炫丽,内容涉及商朝社会生活和天气等方面情况,有重要的文史价值。

3.特别提醒:甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。我国有文字可考的历史从商朝开始。

第6课 动荡的春秋时期

一、春秋时期的经济发展

1.农业:春秋后期,出现了农具和牛耕,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大创造了条件。

2.手工业:规模不断扩大,青铜业、业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

3.商业:很多城市出现了商品交换,货币被更多地使用。

二、王室衰微

1.原因:春秋时期的社会处于动荡状态,的各种制度在春秋时期逐渐遭到破坏。一些诸侯国不再把分封给卿大夫,而是设置、郡,委派官员管理,职位也不再,由此加强对地方的控制,这样就使逐步瓦解。

2.表现:周东迁后,周王室的统治力大减,直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然在名义上仍是天下“”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政,也不再定期向天子。

3.结果:周王室地位下降,大的诸侯势力崛起。他们竞相,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。

三、诸侯争霸

1.背景:由于、经济发展不平衡,各诸侯国为了自身的利益,相互之间展开激烈的争斗。当时,间的矛盾也有所发展。一些强大的诸侯为取得优势,以“”的名义进行征战,争夺的地位。

2.经过:齐桓公、、楚庄王、等先后称霸中原,号令诸侯。到春秋末期,长江下游的吴国和国也先后北上争霸。

3.结果:在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的不断扩展。与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在同周边的戎、、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的交融。

春秋争霸形势图

【常考点】

1.原因:周王室地位下降,已无力控制诸侯。

2.背景:各诸侯国政治、经济发展不平衡;民族间的矛盾也有所发展。

3.目的:各诸侯国为了自身的利益。

4.霸主:齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等先后称霸中原。春秋末期,长江下游的吴国和越国也先后北上争霸。

5.特别提醒:春秋时期的政治特点是王室衰微和诸侯争霸。

春秋时期的铁制农具

【常考点】

1.年代:铁制农具春秋后期出现,战国时期得到推广。

2.特别提醒:铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

3.铁器的使用和推广的意义:铁器较石器和青铜器更坚硬、韧性高,也更锋利,铁器的广泛使用,使人类的工具制造进入了一个全新的领域,生产力得到极大的提高。

第7课 战国时期的社会变化

一、战国七雄

1.形成:战国初年,晋国被韩、、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫取代。当时的诸侯国有十几个,其中齐、楚、、韩、赵、、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

2.兼并战争

(1)战争特点:规模很大,参战兵力多,交战广,持续长。

(2)著名战役:桂陵之战、马陵之战、之战。

(3)战争结果:地处西部的,逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

二、商鞅变法

1.背景:战国时期,工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.时间:公元前356年,任用商鞅主持变法。

3.内容

(1)政治上,确立,由国君直接派官吏治理;废除的世袭特权;改革,加强对人民的管理;严明法度,禁止私斗。

(2)经济上,废除,允许土地自由买卖;鼓励,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一。

(3)军事上,奖励,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

4.作用:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最的诸侯国,

为以后秦国奠定了基础。

5.各国经过变法改革,政治、经济、军事、法治等多方面都发生了大的变革,整个社会前进的步伐加速了。

三、造福千秋的都江堰

1.概况:公元前256年,蜀郡郡守在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰由和灌溉网两大系统工程构成。

2.作用:发挥出防洪、、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“”。

战国形势图

【常考点】

1.战国时期:公元前475年至公元前221年。

2.战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

3.战争特点及主要战役:规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长;桂陵之战、马陵之战、长平之战。

4.特别提醒:战国时期国家统一的趋势更加明显。

都江堰示意图

【常考点】

1.修建地点:成都附近岷江上。

2.修建时间和修建者:公元前256年、李冰。

3.工程简介:都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。渠首工程分为鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰三个主体工程。

4.特别提醒:都江堰建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

第8课 百家争鸣

一、老子

1.人物简介:老子是春秋后期楚国人,家学派的创始人,老子做过的史官,学识渊博。

2.思想内容:人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以相互

的。老子善于从两方面思考问题。老子在政治上主张“”,人们与世无争,天下就能太平。他的学说集中在《老子》又称《》一书。这部书成为道家的经典。

二、孔子和儒家学说

1.人物简介:孔子是春秋后期鲁国人,家学派创始人,是大思想家和大教育家。

2.思想内容:孔子的核心思想是“”,将这一思想作为处理人与人关系的最高行为准则和。在政治上推崇的制度,主张,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。他的思想后来由其弟子整理成《》一书。

3.教育内容:创办,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“”。在教学中,注重教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列教学原则和方法。晚年整理古代重要的文献资料,对传承中国古代经典和学术思想作出巨大贡献。

三、百家争鸣

1.战国时期,学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“”。

2.主要思想派别、代表人物及思想主张

学派

代表人物

思想主张

墨家

墨子

主张“兼爱”“”,提出要选的人治理国家,提倡

儒家

主张实行“”,提出“民为贵,次之,君为轻”的思想,反对一切非正义的战争

荀子

主张实行“”,明确尊卑等级,以维系社会秩序

道家

强调治国要自然和民心;认为人生应追求自由,要保持独立的人格

法家

韩非

反对空谈,强调以治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治

3.影响:百家争鸣促进了和学术的繁荣,成为中国古代思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

孔子像

【常考点】

1.简介:春秋后期鲁国人,大思想家、大教育家,儒家学派创始人。

2.思想主张:核心思想是“仁”,提出“仁者爱人”,“己所不欲,勿施于人”;主张以德治国;反对苛政。

3.教育思想:创办私学;主张“有教无类”;注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出一系列教学原则和方法;晚年精心整理古代重要的文献资料。

4.特别提醒:战国时期诸子百家各陈其说,形成百家争鸣的局面。

相关文档

- 2020届高考化学一轮复习认识有机化2021-04-22 23:04:227页

- 五年级上册音乐课件-第六单元《我2021-04-22 23:04:2214页

- 2019一轮复习人教版:第十九单元第22021-04-22 23:04:0980页

- 四年级上册数学课件- 3的倍数的特2021-04-22 23:03:5410页

- 五年级上册美术课件-第15课 神奇的2021-04-22 23:03:1427页

- 29伯牙善鼓琴教案2021-04-22 23:02:594页

- 六年级上册数学课件-第1单元圆的认2021-04-22 23:02:0322页

- 人教版高二化学4-4-1原电池原理及2021-04-22 23:02:032页

- 五年级上册音乐课件-第八单元东方2021-04-22 23:02:037页

- 高考理综化学全国新课标2卷精美WOR2021-04-22 23:01:507页