- 1.62 MB

- 2021-04-22 发布

板块

12

社会主义的曲折发展

——

新中国建立后的社会主义

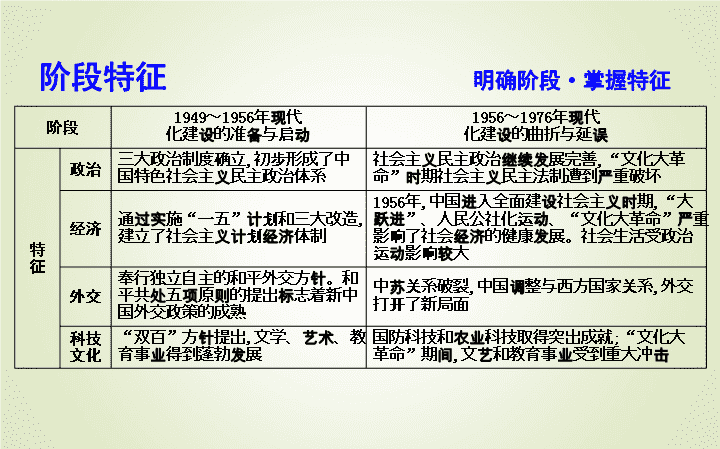

阶段特征

明确阶段

·

掌握特征

阶段

1949

~

1956

年现代

化建设的准备与启动

1956

~

1976

年现代

化建设的曲折与延误

特

征

政治

三大政治制度确立

,

初步形成了中国特色社会主义民主政治体系

社会主义民主政治继续发展完善

,“

文化大革命”时期社会主义民主法制遭到严重破坏

经济

通过实施“一五”计划和三大改造

,

建立了社会主义计划经济体制

1956

年

,

中国进入全面建设社会主义时期

,“

大跃进”、人民公社化运动、“文化大革命”严重影响了社会经济的健康发展。社会生活受政治运动影响较大

外交

奉行独立自主的和平外交方针。和平共处五项原则的提出标志着新中国外交政策的成熟

中苏关系破裂

,

中国调整与西方国家关系

,

外交打开了新局面

科技

文化

“双百”方针提出

,

文学、艺术、教育事业得到蓬勃发展

国防科技和农业科技取得突出成就

;“

文化大革命”期间

,

文艺和教育事业受到重大冲击

主干排查

归纳知识

·

点拨规律

一、民主政治的构建与破坏

1.

新中国的成立

——

前提条件

:

中国新民主主义革命基本胜利

,

中国进入了人民当家作主的新时代。

2.

民主法制建设

(1)1954

年第一届全国人民代表大会召开

,

通过第一部社会主义类型宪法

——《

中华人民共和国宪法

》,

体现了人民民主原则和社会主义原则。

(2)

人民代表大会制度

:1954

年以国家根本大法的形式正式确立

;

充分体现了人民民主和社会主义的原则

,

是我国的根本政治制度

;

全国人民代表大会是国家最高权力机关。

(3)

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

:1949

年

,

新政协召开

,1954

年

9

月前

,

中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权

;1954

年宪法正式确立

,

是中国特色的政党制度。

1956

年提出“长期共存

,

互相监督”的方针

,

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步发展。

(4)

民族区域自治制度

:1947

年

,

首先在内蒙古实行

,1949

年“共同纲领”明确规定在“各少数民族聚居的地区

,

应实行民族的区域自治”

,1954

年宪法正式确立。满足了少数民族人民当家作主的愿望

,

实现了民族平等

,

也保证了祖国的统一和民族的团结。

3.

民主法制的破坏

:

毛泽东错误发动“文化大革命”

,

被林彪、江青反革命集团利用

,

造成对民主与法制的践踏。

二、探索社会主义建设道路的实践

1.

国民经济恢复

:1949

~

1952

年

,

新中国仅用三年时间

,

完成了国民经济的恢复工作

,

为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

2.

“

一五

”

计划

(1)

指导路线

:1953

年

,

中共中央制定了过渡时期总路线。

(2)

工业化建设

:1953

~

1957

年

,

实施“一五”计划

,

优先发展重工业

,

初步奠定了社会主义工业化的基础。

(3)

三大改造

:

从

1953

年起

,

国家有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。到

1956

年底

,

基本上完成

,

形成了计划经济体制

,

社会主义制度在我国基本建立。

(4)

特点

:

发展生产力与改造生产关系相结合

,

优先发展重工业。

3.

社会主义经济建设的曲折发展

(1)

正确探索

:1956

年

,

中共八大正确分析了国内的主要矛盾和主要任务

,

提出在综合平衡中稳步前进的方针。这是对社会主义建设的一次成功探索

,

但在实践中未能坚持下来。

(2)

失误

:1958

年的社会主义建设总路线

,

忽视了客观经济规律

;“

大跃进”片面追求高速度

,

导致国民经济比例严重失调

;

人民公社化运动严重挫伤了人民生产的积极性

,

导致

1959

~

1961

年的严重经济困难。

(3)

纠正失误

:1960

年冬的“调整、巩固、充实、提高”的八字方针

,

重点调整工农业、轻重工业的比例和经济发展速度

;1962

年起国民经济形势开始好转。

(4)

国民经济的劫难

:

以“阶级斗争为纲”的“文化大革命”严重破坏了国民经济建设。

三、新中国的对外关系

1.

新中国成立初期的外交

(1)

外交方针

:

新中国奉行独立自主的和平外交方针

,

新中国成立初期由“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”三大政策发展到和平共处五项原则

,

逐渐成熟。

(2)

外交成就

①中苏建交

:1949

年

,

中苏建交

;1950

年初签订

《

中苏友好同盟互助条约

》

。

②日内瓦会议

:1954

年

,

新中国首次以世界五大国之一的身份参加的重要国际会议

,

促进了印度支那问题的和平解决。

③万隆会议

:1955

年

,

参加亚非万隆会议

,

周恩来提出了“求同存异”的方针

,

促进了会议的圆满成功。

2.20

世纪

70

年代的外交突破

(1)

扬眉吐气

:1971

年

,

恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。

(2)

跨洋握手

:1972

年

,

尼克松访华

,

中美签署中美

《

联合公报

》,

中美关系开始走向正常化。

1979

年元旦

,

中美正式建交。

(3)

冰释雪融

:1972

年

,

日本首相田中角荣访华

,

并建立外交关系

,

中日邦交正常化。

四、思想科技文化的发展

1.

毛泽东思想

(1)《

论人民民主专政

》

丰富和发展了马克思主义的国家学说

,

为即将成立的新中国作了政治理论准备。

(2)《

论十大关系

》《

关于正确处理人民内部矛盾的问题

》

等

,

为寻找适合中国国情的社会主义建设道路作了理论准备。

2.

科技

:“

两弹一星”研制成功

,

极大提高了国防实力

;1973

年

,

袁隆平培育杂交水稻成功。

3.

文艺

:1956

年

,

毛泽东提出“百花齐放

,

百家争鸣”的方针

,

促进了科学技术和文学艺术的发展。“文化大革命”时期

,“

双百”方针遭到破坏。

4.

教育

(1)

新中国成立初期

:

确立了为社会主义建设服务的人民教育方针。

(2)

全面建设社会主义时期

:

形成了比较完整的国民教育体系。

(3)

“

文化大革命

”

时期

:

教育事业遭到破坏。

(4)

“

文化大革命

”

结束后

:1977

年

,

高考制度恢复。

五、现代社会生活的变迁

1.

新中国社会生活的新风尚

(1)

特点

:20

世纪

50

~

70

年代

,

勤俭节约、无私奉献

,

是中国社会风尚的主流。

(2)

生活水平

:

物资匮乏

,

许多生活必需品要凭票证计划供应。

2.

交通事业的进步

(1)

铁路

:

新中国成立后

,

先后建成宝成、兰新等铁路

,

加强了内地与西南、西北地区的沟通。

(2)

公路

:

全国建立起比较密集的公路网。

3.

电视事业的发展

:1958

年

,

北京电视台开始试播

,

标志中国电视业的诞生。

随堂演练

实战演练

·

巩固达标

编者选题表

知识点

角度

题号

新中国的民主政治建设

1954

年宪法的特点

1

20

世纪

50

年代至

70

年代探索社会主义建设道路的实践

对农业的社会主义改造

2

“一五”计划工业建设的影响

3

“左”倾错误的调整

4

对

50

年代末

60

年代初经济发展认识

5

新中国的外交关系

中英外交关系

6

综合

7

一、选择题

1.(

2017

·

广东汕头三模

)

五四宪法起草时

,

毛泽东为高级干部开列了阅读资料

,

包括

1936

年苏联宪法、

1953

年罗马尼亚宪法、

1952

年波兰宪法、

1946

年法国宪法、捷克宪法、旧中国

1913

年天坛宪法、

1923

年曹锟宪法、

1946

年蒋介石宪法等。这主要体现了五四宪法

(

)

A.

深受当时国际形势的影响

B.

是社会主义宪法的集大成者

C.

超越了国家与社会形态差异

D.

科学融合了国际与历史经验

解析

:D

根据题干中

“

1936年苏联宪法

……

1946年蒋介石宪法

”

可看出新中国五四宪法借鉴了20世纪初到50年代国内外宪法的经验,故D 项正确。

2.

有学者认为

,

我国长期存在的农业生产模式虽激发了农民积极性

,

但因经济效益分散

,

不利于农业进一步现代化

,

也导致人文精神缺乏、公共意识淡薄和家族关系、圈子主义盛行。依据其观点

,

国家要促进社会发展应推行

(

)

A.

农业合作组织

B.

人民公社化运动

C.

家庭联产承包

D.

土地流转承包

解析

:A

从

“

我国长期存在的农业生产模式

”“

经济效益分散

”“

公共意识淡薄和家族关系、圈子主义盛行

”

可知,这种生产模式是指小农经济,改变小农经济促进社会发展的措施是国家对农业的社会主义改造,即建立农业生产合作社,由分散的个体经营转变为公有的集体生产,故A项正确;B、C、D三项都是建立在土地公有制基础上,不是解决小农经济弊端的措施,故均错误。

3.(

2017

·

河南商丘三模

)“

一五”期间

,“

优先保证工业面向华北、西北和华中的新工业中心”

,

大部分的工厂“建在非沿海省份的城市

,

如湖北的武汉、内蒙古的包头、吉林的长春和四川的成都”。这说明“一五”计划

(

)

A.

利于各地区经济的均衡发展

B.

完全形成了合理的工业布局

C.

实施优先发展重工业的战略

D.

有效提升了我国的产业结构

解析

:A

根据题干

“

优先保证

……

新工业中心

……

非沿海省份的城市

”

,可知

“

一五

”

计划有利于中西部地区工业发展,缩小与沿海省市的差距,A项符合题意。B项

“

完全

”

表述过于绝对,错误;C项

“

优先发展重工业

”

、D项

“

产业结构

”

题干信息没涉及,排除。

4.1959

年

4

月

29

日

,

毛泽东用党内通信的形式写信给省、地、县、社、队、小队六级干部说

:“

根本不要管上级规定的那一套指标。不管这些

,

只管现实可能性。例如

,

去年亩产实际只有三百斤的

,

今年能增产一百斤、二百斤

,

也就很好了。”毛泽东此信件

(

)

A.

认识到经济建设中存在的问题

B.

是针对社会主义建设的有效反思

C.

提出了农业合作化运动的理论

D.

具体总结了“一五”计划的建设经验

解析

:A

据材料信息

“

1959年4月

”“

社

”

,联系所学可知,这一时期由于

“

大跃进

”

、人民公社化运动的开展,以

“

高指标、瞎指挥、浮夸风

”

等为主要标志的

“

左

”

倾错误严重泛滥开来,国民经济建设开始出现严重困难,在这种背景下,毛泽东在写给地方的信中强调

“

根本不要管上级规定的那一套指标

……

只管现实可能性

……”

这表明毛泽东已经认识到经济建设中存在的问题,故A项符合题意;材料只是反映出毛泽东对当时经济建设中存在问题的纠正,并没有涉及对

“

左

”

倾错误如

“

大跃进

”

、人民公社化运动的有效反思,故B项错误;农业合作化运动在材料中没有体现,且与1959年时间不符,排除C项;材料没有涉及

“

一五

”

计划的内容,故D项错误。

5. (

2017

·

四川绵阳三模

)

下图为

1959

~

1964

年我国国内生产总值

(GDP)

增长率的变化曲线示意图。对此图理解正确的是

(

)

A.“

左”倾错误导致国民经济比例失调

B.

经济调整促使国民经济得到恢复

C.

社会主义建设在探索中曲折发展

D.

中苏关系交恶导致

GDP

增速波动

解析

:C

根据图片可知,1959年我国国内生产总值增长率下降,1961年左右触底回升,1963年左右出现正增长,C项曲折发展符合题意。A项国民经济比例失调反映不出,排除;B项只能反映经济回升的信息,排除;D项中苏关系交恶不是经济下滑的主要原因,并和正增长无关,排除。

6.

英国是最早承认新中国的西方大国

,

但它只同意新中国建交原则的一半

,

在美国的压力下一直就中国在联合国的代表权问题投弃权票。为了实现中英关系的发展

,

周恩来同意与英国互换代办

,

双方建立“半外交关系”。这种“半外交关系”

(

)

A.

是双方在国家利益协调上的突破

B.

成为当时东西方关系的典型特征

C.

成为中国重返联合国的重要基础

D.

打破了西方国家对新中国的封锁

解析

:A

中英建立

“

半外交关系

”

,符合两国国家利益,是双方在两极格局下国家利益协调上的突破,故A项正确;中英建立

“

半外交关系

”

,只是当时东西方关系的特殊现象,当时东西方关系的典型特征是对抗,故B项错误;依据材料无法推断此外交活动对中国重返联合国的影响,故C项错误;新中国成立第一年与17国建交,打破了西方国家对新中国的封锁,故D项错误。

二、非选择题

7.

阅读下列材料

,

回答问题

:

材料

下面是某一时期中国高等教育中不同学科学生数量的构成比重情况表

(%)

。

合计

工科

农科

林科

医科

师范

文科

理科

财经

政法

体育

艺术

新中国成立前最高年

100

17.8

6.6

——

7.7

13.5

10.2

6.4

11.4

24.4

0.4

1.6

1951

年

100

31.6

6.2

1.6

13.9

11.9

7.8

5.1

16.5

2.8

0.1

2.5

1952

年

100

34.8

6.9

1.1

13.0

16.5

7.1

5.0

11.5

2.0

0.2

1.9

1953

年

100

37.7

6.1

1.2

13.7

18.8

6.7

5.8

6.4

1.8

0.5

1.3

1957

年

100

37.0

7.7

1.4

11.1

26.0

4.4

6.5

2.7

1.9

0.7

0.6

——

中国教育年鉴

(1949

~

1981

年

)

根据材料并结合所学知识

,

对新中国成立初期我国高等教育发展的特征进行探讨。

(

说明

:

可以就表格中的一种或多种特征之间的关系进行探讨

;

要求观点明确、史论结合、史实准确

)

解析

:

本题考查现代中国的教育。解题时首先需审清设问

,

明确题目要求是

“

对新中国成立初期我国高等教育发展的特征进行探讨

”

;

其次是归纳材料的核心观点

,

归纳材料时需注意表格提示的时间背景是

“

新中国成立前

”

与

“

1951

~

1957

年

”

(

新中国国民经济恢复后开始大规模经济建设

),

提示的教育内容是

“

工科、农科、林科、医科、师范

”

等学科门类比重的变化

;

再次

,

论述时注意结合新中国成立后教育发展的史实与国家经济建设、国民文化素质、国民生活的关系

;

最后

,

注意文字表述的科学性。

答案

:

(

示例一

)

特征

:

高等教育服务于工业化建设。

探讨

:

新中国成立初期

,

我国工业基础薄弱

,“

一五”计划重点开展工业化建设

,

国家需要大批专业化的工科技术人员

,

因而高等院校中

1951

年后工科的学生数量大幅增加

,

这反映了高等教育为国家工业化发展战略服务的特征。

(

示例二

)

特征

:

高等教育发展注重提高国民文化素质。

探讨

:

新中国成立初期

,

我国国民文化素质水平普遍较低

,

国家建设需要大批的教师队伍来推动全民教育的发展

,

因而此时期为落实“全民教育”的方针

,

高等院校中师范类学生的数量增加相对较多。

(

示例三

)

特征

:

高等教育发展注重改善国民生活。

探讨

:

新中国成立初期

,

我国医疗条件极差

,

广大百姓得不到医疗保障

,

国家需要大批的医护人员来改善人民群众的生活、健康状况

,

因而高等院校中医科学生数量相对稳定。

(

注

:“

示例”仅做参考

,

且答出一个“示例”即可

,

如有其他答案

,

只要言之有理亦可

)