- 843.05 KB

- 2021-04-22 发布

题点一 论述类文本阅读

-2-

-3-

-4-

-5-

■

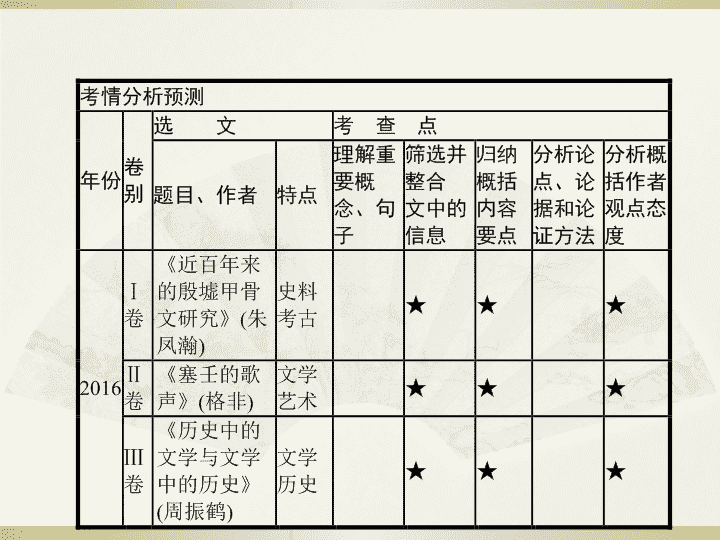

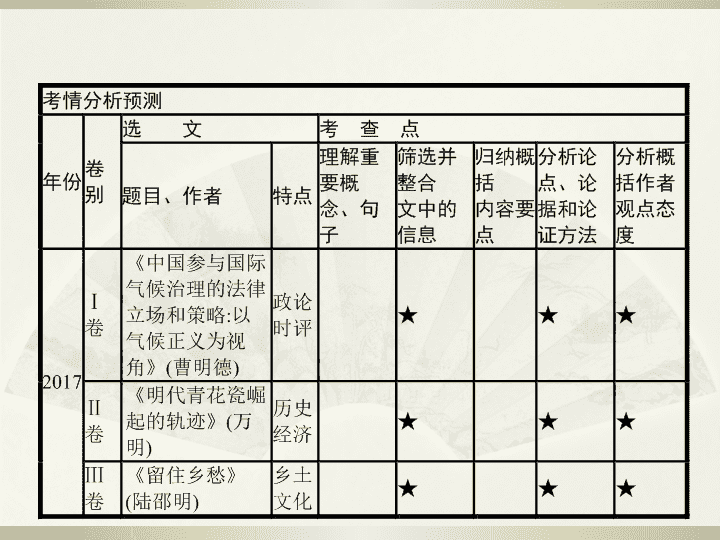

从近年的考查情况看

,

论述类文本的选文重在学术论文、时事评论、文学评论等方面。在理解、分析综合两个能力层级中

,

重点考查分析综合能力

,

注重了文本的说理性和逻辑性

,

强化了分析文本的论点、论据和论证方法。其中

,

筛选整合文中的信息

,

分析论点、论据和论证关系

,

把握作者在文中的观点态度是高考的热点。

提分点

1

提纲挈领

,

圈点标注

——

提升分析论证能力

论述类文本的阅读

,

是高考的难点之一。难在何处

?

主要在于考生对这类文章没有读懂

,

没有形成对文章整体的观照和由整体到局部的剖析能力

,

而是陷入到庞杂的文字和繁乱的信息中间

,

理不清头绪。因此

,

从整体读文的角度来把握文章的论证思路

,

进而强化分析论点、论据和论证方法的能力

,

是重要的提分方法之一。

-7-

-

8

-

-

9

-

(2018

全国

Ⅰ

卷

)

阅读下面的文字

,

完成第

1~3

题。

诸子之学

,

兴起于先秦

,

当时一大批富有创见的思想家喷涌而出

,

蔚为思想史之奇观。在狭义上

,

诸子之学与先秦时代相联系

;

在广义上

,

诸子之学则不限于先秦而绵延于此后中国思想发展的整个过程

,

这一过程至今仍没有终结。

诸子之学的内在品格是历史的承继性以及思想的创造性和突破性。

“

新子学

”,

即新时代的诸子之学

,

也应有同样的品格。这可以从

“

照着讲

”

和

“

接着讲

”

两个方面来理解。一般而言

,“

照着讲

”

主要是从历史角度对以往经典作具体的实证性研究

,

诸如训诂、校勘、文献编纂

,

等等。这方面的研究涉及对以往思想的回顾、反思

,

既应把握历史上的思想家实际说了些什么

,

也应总结其中具有创造性和生命力的内容

,

从而为今天的思考提供重要的思想资源。

-

10

-

与

“

照着讲

”

相关的是

“

接着讲

”

。从思想的发展与诸子之学的关联看

,“

接着讲

”

接近诸子之学所具有的思想突破性的内在品格

,

它意味着延续诸子注重思想创造的传统。以近代以来中西思想的互动为背景

,“

接着讲

”

无法回避中西思想之间的关系。在中西之学已相遇的背景下

,“

接着讲

”

同时展开为中西之学的交融

,

从更深的层次看

,

这种交融具体展开为世界文化的建构与发展过程。中国思想传统与西方的思想传统都构成了世界文化的重要资源

,

而世界文化的发展

,

则以二者的互动为其重要前提。这一意义上的

“

新子学

”,

同时表现为世界文化发展过程中创造性的思想系统。相对于传统的诸子之学

,“

新子学

”

无疑获得了新的内涵与新的形态。

-

11

-

“

照着讲

”

与

“

接着讲

”

二者无法分离。从逻辑上说

,

任何新思想的形成

,

都不能从

“

无

”

开始

,

它总是基于既有的思想演进过程

,

并需要对既有思想范围进行反思批判。

“

照着讲

”

的意义

,

在于梳理以往的思想发展过程

,

打开前人思想的丰富内容

,

由此为后继的思想提供理论之源。在此意义上

,“

照着讲

”

是

“

接着讲

”

的出发点。然而

,

仅仅停留在

“

照着讲

”,

思想便容易止于过去

,

难以继续前行

,

可能无助于思想的创新。就此而言

,

在

“

照着讲

”

之后

,

需要继之以

“

接着讲

”

。

“

接着讲

”

的基本精神

,

是突破以往思想或推进以往思想

,

而新的思想系统的形成

,

则是其逻辑结果。进而言之

,

从现实的过程看

,“

照着讲

”

与

“

接着讲

”

总是相互渗入

:“

照着讲

”

包含对以往思想的逻辑重构与理论阐释

,

这种重构与阐释已内含

“

接着讲

”;“

接着讲

”

基于已有的思想发展

,

也相应地内含

“

照着讲

”

。

“

新子学

”

应追求

“

照着讲

”

与

“

接着讲

”

的统一。

(

摘编自杨国荣《历史视域中的诸子学》

)

-

12

-

短板发现

1

.

下列关于原文内容的理解和分析

,

不正确的一项是

(

)

A.

广义上的诸子之学始于先秦

,

贯串于此后中国思想史

,

也是当代思想的组成部分。

B.“

照着讲

”

主要指对经典的整理和实证性研究

,

并发掘历史上思想家的思想内涵。

C.“

接着讲

”

主要指接续诸子注重思想创造的传统

,

在新条件下形成创造性的思想。

D.

不同于以往诸子之学

,“

新子学

”

受西方思想影响

,

脱离了既有思想演进的过程。

答案

解析

解析

关闭

D

项

,

曲解文意

,“‘

新子学

’

受西方思想影响

,

脱离了既有思想演进的过程

”

错误。相关信息在原文第三段结尾处

:“

这一意义上的

‘

新子学

’,

同时表现为世界文化发展过程中创造性的思想系统。相对于传统的诸子之学

,‘

新子学

’

无疑获得了新的内涵与新的形态。

”“

脱离了既有思想演进的过程

”

于文无据。

答案

解析

关闭

D

-

13

-

2

.

下列对原文论证的相关分析

,

不正确的一项是

(

)

A.

文章采用了对比的论证手法

,

以突出

“

新子学

”

与历史上诸子之学的差异。

B.

文章指出理解

“

新子学

”

的品格可从两方面入手

,

并就二者的关系进行论证。

C.

文章以中西思想交融互动为前提

,

论证

“

新子学

”“

接着讲

”

的必要和可能。

D.

文章论证

“

照着讲

”“

接着讲

”

无法分离

,

是按从逻辑到现实的顺序推进的。

答案

解析

解析

关闭

A

项

,

没有运用对比手法

,“

以突出

‘

新子学

’

与历史上诸子之学的差异

”

错误

,

本文论证的是如何发展诸子之学

,

使诸子之学的内在品格得到承继、创造和突破。

答案

解析

关闭

A

-

14

-

3

.

根据原文内容

,

下列说法正确的一项是

(

)

A.

对经典进行文本校勘和文献编纂与进一步阐发之间

,

在历史上是互相隔膜的。

B.

面对中西思想的交融与互动

,“

新子学

”

应该同时致力于中国和世界文化的建构。

C.“

照着讲

”

内含

“

接着讲

”,

虽然能发扬以往的思想

,

但无助于促进新思想生成。

D.“

新子学

”

要参与世界文化的发展

,

就有必要从

“

照着讲

”

逐渐过渡到

“

接着讲

”

。

答案

解析

解析

关闭

A

项

,“

在历史上是互相隔膜的

”

错误

,

不符合文意

,

相关语句为第二段的

“

从历史角度对以往经典作具体的实证性研究

,

诸如训诂、校勘、文献编纂

”“

研究涉及对以往思想的回顾、反思

”,

并无历史上互相隔膜的内容。

C

项

,“

照着讲

”“

无助于促进新思想生成

”

错误

,

相关语句为第四段的

“……

可能无助于思想的创新

”,“‘

照着讲

’

包含对以往思想的逻辑重构与理论阐释

,

这种重构与阐释已内含

‘

接着讲

’”

。

D

项

,“

从

‘

照着讲

’

逐渐过渡到

‘

接着讲

’”

中的

“

逐渐过渡

”

错误

,

由第四段

“‘

新子学

’

应追求

‘

照着讲

’

与

‘

接着讲

’

的统一

”

可知。

答案

解析

关闭

B

-

15

-

三步读文

,

把握论点、论据和论证

方法

1

.

关注文章标题。如有标题

,

先看标题是论点还是论题

,

能否显示作者观点

;

如无标题

,

文后有无作者和选文出处

,

特别是选文的文章名或书名

,

有无提示作用。

2

.

关注文章段落。看文章有几个段落

,

逐一标出

,

能较快把握大意和作用

(

如总结段、过渡段、对比段

)

等。

-

16

-

读时要平心静气、全神贯注

,

逐句快读

,

力争迅速抓住文中提供的重要信息。同时思考如下问题。

1

.

本文的主要观点是什么

?

或阐述了什么事理

?

2

.

各段落的中心句是哪一句

?

中心句和其他语句是什么关系

?

3

.

文章的论证思路是怎样的

?

或段落之间是怎样的关系

?

4

.

文章运用了哪些论证手法

?

-

17

-

1

.

圈画出文章的观点句、各段的中心句、表明作者赞同或反对的情感句。

2

.

圈画出标明文章层次的语句。如

“

因此

”“

所以

”“

可见

”

引出的结论句

,“

但是

”“

然而

”

引出的转折句

,“

即

”“

也就是说

”

引出的解说句

,

使用了关联词语的重要语句等。

3

.

圈画出文章与选项中的关键词语。如

“

凡是

”“

大致

”“

所有

”“

几乎

”“

可能

”“

到目前为止

”

等。

-

18

-

读文示范

原文

(2017

全国

Ⅰ

卷

)

①

气候正义是环境正义在气候变化领域的具体发展和体现

。

2000

年前后

,

一些非政府组织承袭环境正义运动的精神

,

开始对气候变化的影响进行伦理审视

,

气候正义便应运而生。气候正义关注的核心主要是在气候容量有限的前提下

,

如何界定各方的权利和义务

,

主要表现为一种社会正义或法律正义。

-

19

-

-

20

-

-

21

-

(

摘编自曹明德《中国参与国际气候治理的法律立场和策略

:

以气候正义为视角》

)

-

22

-

圈画理由

两关注

:

1

.

全文共四段。

2

.

选文没有标题

,

但有出处

,

文后出处给出的文章标题

,

是本文的论题。

-

23

-

四

思考

:

1

.

本文的中心观点是第

④

段最后画波浪线的文字。

2

.

各段文字的中心句是各段中画横线的文字。

3

.

文章的论证思路是总分总结构。

4

.

论证手法是对比、因果分析论证

。

-

24

-

三圈画

:

1

.

文章的观点句。

2

.

各段的中心句。

3

.

文中加圈的词句

,

都是把握文章结构思路、厘清段内层次的关键

,

也是寻找论点、论据和论证方法的依据。

-

25

-

典题剖析

下列对原文论证的相关分析

,

不正确的一项是

(

)(3

分

)

A.

文章从两个维度审视气候正义

,

并较为深入地阐述了后一维度的两个方面。

B.

文章以气候容量有限为立论前提

,

并由此指向了气候方面的社会正义问题。

C.

文章在论证中以大量篇幅阐述代际公平

,

彰显了立足未来的气候正义立场。

D.

对于气候正义

,

文章先交代背景

,

接着逐层分析

,

最后梳理出了它的内涵。

-

26

-

读文有道

1

.

把握观点

从上述文章看

,

气候正义表现为一种社会正义或法律正义。既有空间的维度

,

也有时间的维度

,

既涉及国际公平和国内公平

,

也涉及代际公平和代内公平。所有国家、地区和个人都有平等使用、享受气候容量的权利

,

也应公平地分担稳定气候系统的义务和成本。

2

.

理清思路

本文整体上是总分总的结构关系。

第

①

段提出论题

,

交代

“

气候正义

”

提出的背景。

第

②③

段分别

“

从空间维度

”

和

“

时间维度

”

谈气候正义涉及的方面。

第

④

段是总结归纳

,

得出气候正义的内涵。

3

.

了解手法

从圈画的关键词语看

,

有对比论证

,

有因果论证。

-

27

-

解题有法

1

.

审题目要点

下列

对原文论证的相关分析

,

不正确

的

一项

是

-

28

-

2

.

找答题

依据

-

29

-

通过对比分析

,

我们可以看出

,

本文作者的观点是立足

“

当代人

”

谈论气候问题的

,

是

“

我们

”

这代人

“

为了保护后代的利益

”

而倡导

“

气候正义

”

。据此可确定答案。

3

.

答案整合

答案

答案

关闭

C

-

30

-

即学即练

阅读下面的文字

,

完成后面的问题。

当代文艺审美中的

“

粉丝

”

与

“

知音

”

周兴杰

①

“

知音

”

一词源于钟子期与俞伯牙的故事。子期因为能听出琴音寓意

,

被伯牙引为

“

知音

”

。后来

,

子期辞世

,

伯牙毁琴不操

,

以示痛悼。由此可知

,“

知音

”

的内涵至少涉及两个方面

:

一是接受者能准确把握、解读出作品的主旨

,

从而经由作品

,

接受者与创作者在精神层面产生深度契合

;

二是以作品理解为基础

,

创作者与接受者形成相互依赖、相互需要乃至相互尊重的关系。在高雅艺术的欣赏中

,

接受者以能成

“

知音

”

为荣

,

创作者以能有

“

知音

”

为幸。说一部文学史或艺术史

,

是作为

“

知音

”

的批评家为他们心仪的文学家、艺术家树碑立传的历史

,

并不为过。因此

,“

知音

”

有意无意地被默认为高雅文艺的欣赏者。

-

31

-

②

而

“

粉丝

”

这一名称则有些不伦不类

,

它是大众对

“fans”

一词自发的、戏仿式的音译。在最直接的意义上

,“

粉

”

或

“

粉丝

”

就是对某些事物的

“

爱好者

”

。如果仅在

“

爱好者

”

的意义上来使用的话

,

那么说

“

我是莎士比亚的粉

”

也是没有问题的。但由于社会成见和媒体引导

,

无论在国内还是国外

,“

粉丝

”

一度被贴上了狂热、非理性等标签

,

当作对某些大众文化产品不加辨别的、缺乏抵抗力的消费者而受到非议。尽管现在人们能以一种理解的眼光来看待

“

粉丝

”,

但其被限定特指大众文化的欣赏者却是事实。

-

32

-

③

“

知音

”

精于深度耕犁文本

,

其文本辨识力自不待言。那

“

粉丝

”

有没有文本辨识力呢

?

通过深入

“

粉丝

”

的文化实践

,

研究者发现

,“

粉丝

”

对于特定文本是存在敏锐的辨识力的。

20

世纪

80

年代

,

有人用

“

全庸

”

之名仿作金庸小说

,

以图鱼目混珠。结果读者去芜存菁

,

终使各式

“

全庸

”

尽数淘汰。由此可知

,“

粉丝

”

像

“

知音

”

一样

,

都具有敏锐的文本辨识力

,

并忠于自己的文本感受。但

“

粉丝

”

文本辨识的有趣一面在于

,

他们会因为极度关注某些文本的细节

,

而选择性地忽略其他细节。这种

“

专攻一点、不计其余

”

的辨别方式

,

主观随意性不言自明

,

与知音式文艺批评的理性、客观旨趣相去甚远。

-

33

-

④

“

粉丝

”

欣赏要求突破高雅文艺欣赏所规定的

“

距离

”,

使欣赏化为广场式的狂欢。

“

粉丝

”

欣赏的参与性更突出的表现是

,

他们不会仅仅停留在对小说、影视作品、歌曲等原作本身的欣赏上

,

还会进一步消费许多衍生产品

,

如印有明星头像的

T

恤、玩偶等。如此

,“

粉丝

”

将文化工业提供的资源带入其日常生活实践

,

并在使用中完成文本意义的重新组装。与此不同

,“

知音

”

则更尊重作家的创作意图或作品主题

,

他们更像

“

采矿者

”,

努力掘开文本的岩层

,

炼出深藏其下的金子般的创作主旨。

-

34

-

⑤

伴随积极地参与

,“

粉丝

”

的生产力也释放出来了

:

他们不会停留在文本的消费上

,

而是以文化工业产品为资源

,

创造出数量庞大的、五花八门的新文本

,

如网络同人小说、模仿秀及流行音乐

“

粉丝

”

们的翻录、翻唱和

MTV(

音乐电视

)

翻拍等。这种新文本有时会达到与原作不相上下的地步。而

“

知音

”

呢

,

他们的生产力主要表现在分析精辟的批评文本上

,

此外很难看到其他类型的新文本。由此可见

,“

知音

”

和

“

粉丝

”

不能相互替代。

(

选自

2017

年

3

月

6

日《中国社会科学报》

,

有删节

)

-

35

-

下列对原文论证的相关分析

,

不正确的一项是

(

)

A.

文章开篇引用钟子期与俞伯牙的

“

知音

”

故事

,

叙述详细生动

,

意在引发读者兴趣

,

增加文章浓厚的文学色彩。

B.

文章第

①②

段分别阐述了

“

知音

”

和

“

粉丝

”

的来历、内涵和大众的评价

,

令读者在开篇便对两个概念有了整体上的了解。

C.

为使读者对

“

知音

”

和

“

粉丝

”

有更清晰的认识

,

文章第

③④⑤

段分别从二者的文本辨识力、参与方式和文本生产力等方面加以详细阐述。

D.

文章层次清晰

,

结构严谨。文中多处运用了举例论证

,

增强了论证效果

,

形象贴切的比喻

,

使论述更加生动透彻。

答案

解析

解析

关闭

此题考查对论述类文本特征的把握。文章开头是引用了钟子期与俞伯牙的

“

知音

”

故事

,

但

“

叙述详细生动

”

错误

,

这是概括叙述

,

是为了引出

“

知音

”

的论题

,

而不是

“

引发读者兴趣

,

增加文章浓厚的文学色彩

”

。

答案

解析

关闭

A