- 92.50 KB

- 2021-04-22 发布

2017-2018学年四川省彭州中学高二第一次月考

历史试题

一、选择题(每题2分,共48分)

1.战国时期某思想流派主张“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”,下列言论与之属于同一流派的是( )

A.选天下之贤可者,立以为天子 B.兴天下之利,除天下之害

C.乱生于治,怯生于勇,弱生于强 D.世异则事异,事异则备变

2.荀子认为,自然界出现的诸如“星坠、木鸣”等特殊现象,“怪之可也,而畏之非也”,而“人袄(妖)”这种人事上的反常现象,则“可畏也,而不可怪也”。荀子在此表达出( )

A.对天道自然的敬畏之情 B.对自然异象的高度重视

C.对天人关系的理性思考 D.对天人感应思想的认同

3.董仲舒认为:“凡以教化不立而万民不正也……立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。”这一主张实施后带来的主要影响是( )

A.儒家官学地位得以巩固 B.使得儒学思想成为正统

C.建立了完整的教育体系 D.阻碍了其他思想的流行

4.宋代以后,以“孝义治家”的义门大量出现,如浙江浦江县“义门郑氏”,历经宋元明三代传颂不息,在明代更被朱元璋赐以“江南第一家”的美称。义门的大量出现可印证( )

A.江南门第观念较为盛行 B.世家大族操控着地方政局

C.儒家伦理受到社会重视 D.宗族组织受商品经济冲击

5.嘉靖八年,在大学士桂萼的鼓动下,明世宗(嘉靖)指责王阳明(当时已逝世)说守仁放言自肆,诋毁先儒,号召门徒,声附虚和,用诈任情,坏人心术。近年士子传习邪说,皆其倡导这说明王阳明心学( )

A.具有否定传统懦学的倾向 B.有利于提升人的主体地位

C.没有维护封建统治秩序 D.致良知不合君主愿望

6.王阳明在《传习录》中说,当有一个人看见一个小孩子掉到井里面,必然会动侧隐之心,倘若顺着这种侧隐之心的自然发展,他必定会奔走呼救。王阳明意在借此阐发( )

A.发明本心的方法论 B.知行合一的行为准则

C.理生万物的宇宙观 D.格物致知的修养方法

7.有学者认为:“宋学把社会看作是各分子所构成的,仍以改良个人为改良社会之本;要改良个人,还是注重在内心上,这些和佛学并无疑异。”材料意在说明( )

A.理学和佛学没有根本不同 B.理学借鉴了佛学部分理论

C.理学不符合当时社会现实 D.心学与佛学应该合二为一

8.关于《三字经》成书年代和作者,大多数学者倾向的意见应是宋儒王伯厚先生所作。内容大都采用韵文,每三字一句,四句一组,像一首诗一样,背诵起来如同唱儿歌,用于教育子女朗朗上口,十分有趣,又启发心智。时人觉得本书内容很好,纷纷翻印,因此广为流传,经久不衰,成为历朝历代最重要的童蒙养正教材之一。它的出现和流行说明( )

A.儒学的政治地位已日益巩固 B.理学的世俗化趋势日渐增强

C.中国传统文化的地域性浓厚 D.中华民族文化心理认同形成

9.清初有人指出:夏商周以后,逐渐变成了一个功利世界,所有的礼乐刑政、制度、理财用人之道,都是用私心造就的,因此程、朱向君王提出责难,要他们首先正心诚意,并不是不切合实际。在此人看来,朱熹提出“存天理,灭人欲” ( )

A.有利于约束统治者的行为 B.压制了人正常的物质需求

C.否定了社会的发展和进步 D.强调了君主专制的合理性

10.有学者指出,中国明清时期的进步思想与欧洲启蒙思想属于两个不同的历史范畴,前者是中世纪末期的产物,后者是近代社会的宣言书。可见,两者的本质差异体现在是否( )

A.批判封建专制的思想 B.反映新生产关系的发展

C.继承和吸收传统文化 D.对未来社会有制度构想

11.顾炎武批判王阳明说:“王(阳明)学流背离孔门为学宗旨,不习六艺,不综当代之务,而专心于内,已非儒学之正宗。”这表明顾炎武( )

A.意在否定儒学的正统地位 B.强调传统儒学的“经世致用”

C.主张否定君主专制制度 D.推动了明清学术的巨大进步

12.中国古代的地理学非常发达,从《汉书》到《清史稿》均有《地理志》,元、明、清三代有《一统志》,府、州、县多有地方志书,舆地之书汗牛充栋。这表明古代地理学( )

A.服务于封建国家的政治统治 B.立足于研究自然地理的规律

C.在古代科学体系中位居主导 D.取代了史学研究的社会地位

13.公元751年,造纸术开始西传,但直到1276年才从中亚传至那不勒斯,1576年传至莫斯科。造纸术外传缓慢主要由于( )

A.文明交流途径有限 B.传统科技的自身缺陷

C.北部边疆战乱不已 D.中国外交体制的封闭

14.宋人邢昺上疏称:“臣少时业儒,观学徒能具经疏者百不一二,盖传写不给,今板大备,士庶之家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。”这表明宋朝( )

A.儒学得到了较大发展 B.技术革新推动文化发展

C.政府十分重视士大夫 D.儒者地位得以迅速提高

15.某历史兴趣学习小组在参观博物馆时,对秦朝残缺不全的“左丞相印”

封泥产生了浓厚的兴趣,然而对封泥字体特点争执不下。以史为据,可知该封泥字体( )

A.字形方正,笔画详备,规矩严整 B.结构平衡、对称,整齐安定

C.字形略长,笔画圆勻,富于图案美 D.工整清晰,飞洒活泼,雅俗共赏

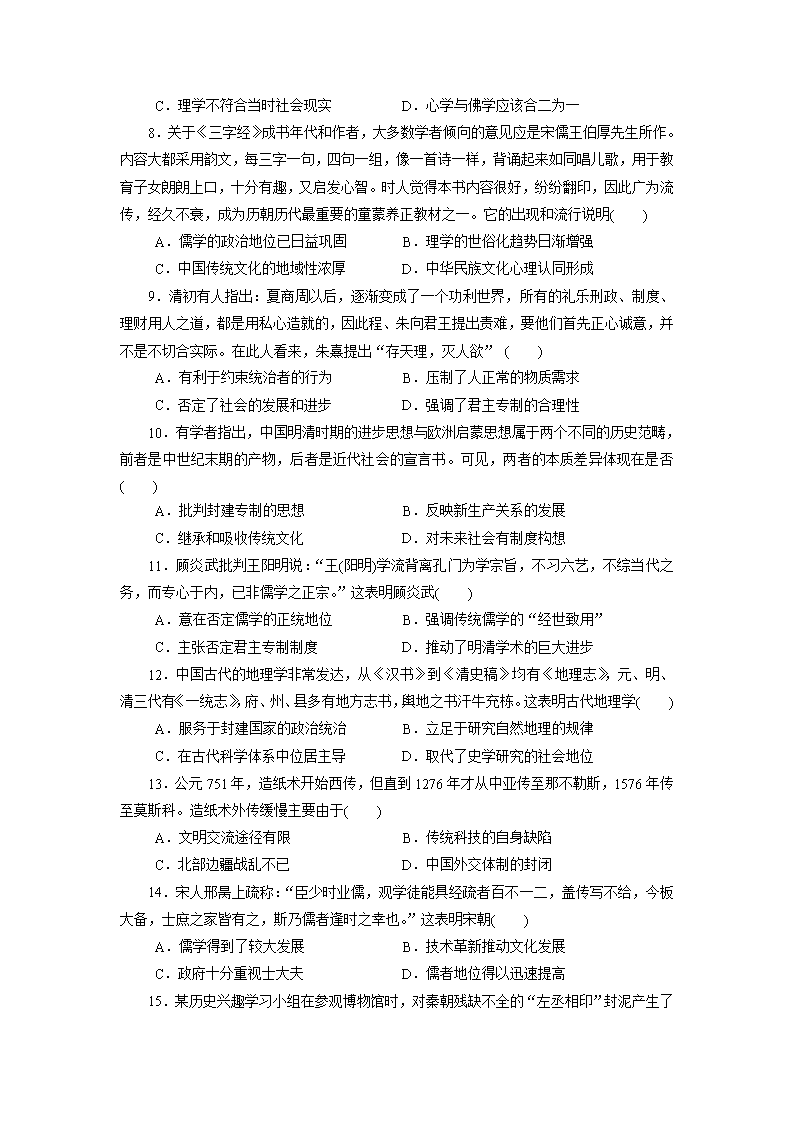

16.从字体演变的角度分析,下图体现了汉字( )

A.形象化的发展方向 B.逐渐走向繁复化

C.将写意发挥到极致 D.形象程度不断减弱

17.初唐欧阳询、唐太宗等人一方面从技法上廓清了书法的结构与用笔之理,另一方面又将风骨之美与严密的技法牢牢地粘接起来,“从而一种旨在将精巧的形式与雄阔的气势相结合的审美思想便出现了——既要有深刻的艺术性又要体现出儒家伦理道德规范”。这表明唐代书法的突出特点是( )

A.重视法度 B.尚意 C.追求神韵 D.重情

18.据记载,宋代一些画家“好画尘世人物,描绘民间货物经商”。这反映了宋代( )

A.绘画水平日趋下降 B.市民文化日渐兴起

C.经济题材画占主导 D.画家多是经商的人

19.明清时期,许多画家追随同时代的大家诸如董其昌、四王(指清初画坛正统派,即王时敏、王鉴、王翚、王原祁)等。而最终形成的局面是大部分画家作品质量低下,多信笔涂抹之作,在他们看来是“聊以自娱”。该材料旨在说明( )

A.古代中国绘画艺术杂乱无章 B.明清绘画艺术的功利性较强

C.明清部分画家注重表面笔墨 D.文人画侧重强调画外的修养

20.鸦片战争时期,研究世界史地方面的著作广泛使用世界地图,如《海国图志》共收地图77幅,《瀛寰志略》有地图42帧。该现象的出现表明当时( )

A.政府重视对世界地图的研究 B.世界地图均以中国为中心

C.部分士人有一定的世界意识 D.史地著作被社会普遍接受

21.奕訢驳斥顽固派反对增设天文算学馆,称:“查西术之借根,实本于中术之天元,彼西土目为东来法。特其人性情缜密,善于运思,遂能推陈出新,擅名海外耳,其实法固中国之法也。天文、算学如此,其余亦无不如此。中国创其法,西人袭之。”因此并非“舍中法而从西人”。对材料理解正确的是( )

A.借以减少变法改革的阻力 B.体现了“中体西用”的思想

C.西学根源于中国传统文化 D.有力推动中国政治民主化

22.1875年,郑观应在《易言》中写道:泰西列国“设有上下议院”。“所冀中国上效三代之遗风,下仿泰西之良法,体察民情,博采众议。”这一认识( )

A.是对中体西用的具体表述 B.奠定维新变法的理论基础

C.对洋务派的思想有所突破 D.反映了顽固派的政治主张

23.梁启超在1901年发表的《中国积弱溯源论》中认为,中国积弱的根源是国人“不知国家与天下之差别”“不知国家与朝廷之界限”“不知国家与国民之关系”。梁启超分析中国积弱的根源,其目的在于( )

A.唤起国人现代国家意识 B.表达政治改革的紧迫性

C.动员国民参加民主革命 D.为推翻满清作思想准备

24.谭嗣同说:“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。夫曰共举之,则霏君择民,而民择君也。……夫曰共举之,则且必可共废之。”这说明谭嗣同( )

A.主张暴力推翻清政府 B.希望回归君民共主的传统

C.深受启蒙思想的影响 D.以儒学为变法的理论基础

二、材料解析:(3小题,共52分)

25.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 南宋的太学和州县学多有名无实,朝廷只好转而支持民间或私人创办书院,以补官学之不足。自北宋初就名闻天下的白鹿洞书院、岳麓书院在南宋中期相继复兴。之后,各地争相效法,纷纷建立书院,延聘名师硕儒,聚徒讲学。二十几年后,蔚然成风,呈鼎盛之势。南宋书院大部分集中分布在江南之地,以江西、湖南、浙江、福建为最多。特别是朱熹、陆九渊等一批理学流派的代表人物及弟子都在江南地区讲学,遂使这些地区成为书院最发达之地。

——摘编自王炳照《中国古代书院》

材料二 清代新建的书院达781所,其中民办占9.65%,官办占78.74%,其他占11.61%。从道光年间到清末,传教士在中国创办90余所教会书院,分布在30多个城市。洋务运动后,书院“假西学为中学之助,即以中学穷西学之源”“西学自当以中学为本而提纲挈领”。在晚清重臣张之洞设立的经心、尊经、广雅等书院中,传统经史之学占主要地位,也逐渐传播西学。甲午战后,书院仍然固守传统教育模式,以经史之学为主,以培养科举人才为取向,落后于时代需要。1901年,清廷再次发布上谕,改书院为学堂。至此,书院开始退出历史舞台,被学堂及新式学校所替代。

——摘编自韩凌燕《传统书院在近代的变革》等

(1)根据材料一,指出南宋书院的性质,并结合所学知识简析其兴盛的原因。(14分)

(2)

根据材料二,概括清代书院与南宋书院相比呈现出的新特点,并结合所学知识分析清代书院变革的历史影响。(11分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

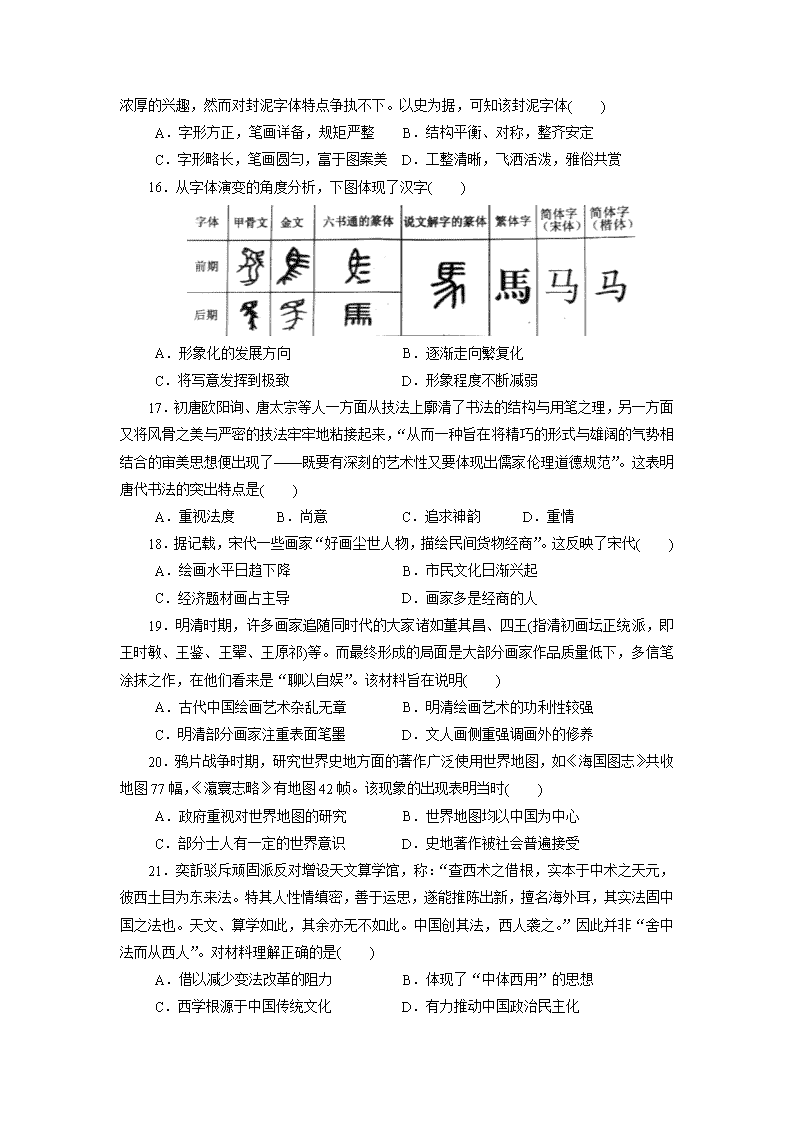

材料 中国古代部分正史中表彰忠孝节义的“列传”一览表

史书名称

成书年代

表彰名教的列传

《史记》

西汉

《汉书》

东汉

《三国志》

西晋

《后汉书》

南朝宋

列女

《宋书》

南朝梁

孝义

《魏书》

北齐

孝感、节义、列女

《梁书》

唐

孝行

《陈书》

唐

孝行

《隋书》

唐

孝义、列女

《新唐书》

北宋

忠义、孝友、列女、奸臣、叛臣、逆臣

《宋史》

元

忠义、孝义、列女、奸臣、奸臣、叛臣

《金史》

元

忠义、孝友、列女、逆臣、叛臣、

《元史》

明

忠义、孝友、列女、奸臣、叛臣、逆臣

表格能够反映我国古代正史在表彰名教方面变化的趋势。指出其中一种变化趋势并说明形成的历史原因。

27.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 僧一行,唐代僧人,也是杰出的天文学家。他同梁令瓒和工匠们,创造了一架黄道游仪,发现了恒星位置移动的现象。一行还设计了一种叫做复矩图的仪器,并组织大现模的测量活动,测量地点北到铁勒曰纥布(今蒙古乌兰巴托西南),南到林邑(今越南中部)等十三处,这是人类第一次对地球子午线的科学测量。开元九年(公元721年),据李淳风的《麟德历》 几次预报日食不准,玄宗命一行主特修编新历。后来一行修订成当时最先进的历法——《大衍历》,对后世影响很大,直到明末吸收西洋历法才有所改变。

——据朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》等整理

材料二 唐代,中国与西域(包括今天的新疆、中亚各国、南亚各国)的文化交流很频繁。佛曲九仙道曲、卢舍那仙曲以及琵琶等乐器演奏技巧,舞蹈中的四方菩萨蛮队舞,杂技中的幻术、吞刀、吐火等,都是通过佛教徒的中介,由西域传到中国来的。

——谢重光《论唐代佛教徒对社会的巨大贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析僧一行取得巨大科学成就的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代僧人成为中外文化交流重要载体的背景及影响。(9分)