- 1.42 MB

- 2021-04-21 发布

2020 年天津市滨海七所重点学校高三毕业班联考

历史试卷

本试卷共 100 分,考试时间 60 分钟。

第 I 卷(选择题)

一、选择题

1.2019 年 7 月 6 日,良渚古城遗址申遗成功,标志着中华五千年文明被国际主流学术界广

泛认可。此前,英国考古学家科林伦福儒曾表示“良渚遗址……是具有共同观念的文化联合

体形成的标志,很大程度反映了当时社会的复杂程度和阶级制度,己经达到了‘国家’的标

准”。以下能够直接证明这一结论的证据是

A. 象征神权的玉琮和象征军权的玉钺

B. 具有综合功能的大型水利体系

C. 发达的纺织、骨器、漆器制作技术

D. 刻画在陶器玉器上的原始文字

【答案】A

【解析】

象征神权的玉琮和象征军权的玉钺反映阶级的分化和社会矛盾的尖锐,故 A 符合题意;B 侧

面反映农业发展水平,C 反映了手工业发展水平,D 反映文化水平,故 BCD 不符合题意。故

选 A。

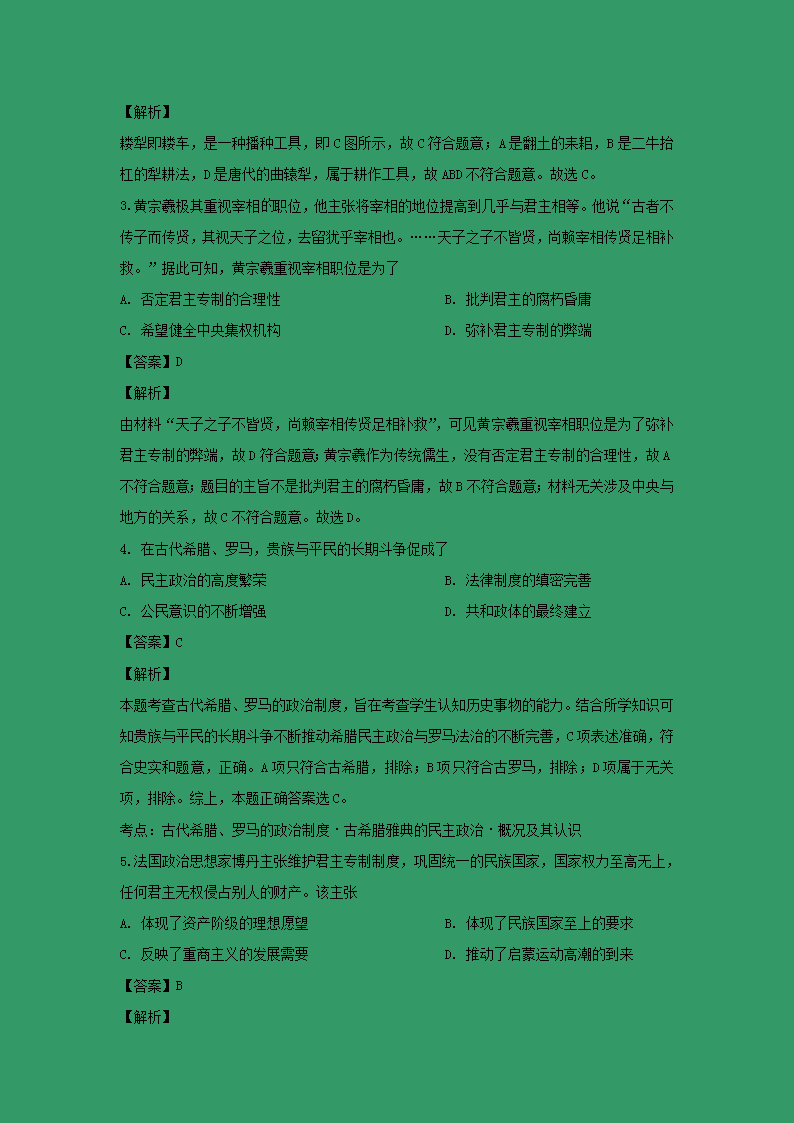

2.据《齐民要术》记我“皇甫隆为敦煌,敦煌俗不晓作耧犁,及种,人牛功力既费,而收谷

更少。皇甫隆乃教作耧犁,所省庸力过半,得谷加五。”材料中提及的农具是

A B.

C. D.

【答案】C

【解析】

耧犁即耧车,是一种播种工具,即 C 图所示,故 C 符合题意;A 是翻土的耒耜,B 是二牛抬

杠的犁耕法,D 是唐代的曲辕犁,属于耕作工具,故 ABD 不符合题意。故选 C。

3.黄宗羲极其重视宰相的职位,他主张将宰相的地位提高到几乎与君主相等。他说“古者不

传子而传贤,其视天子之位,去留犹乎宰相也。……天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补

救。”据此可知,黄宗羲重视宰相职位是为了

A. 否定君主专制的合理性 B. 批判君主的腐朽昏庸

C. 希望健全中央集权机构 D. 弥补君主专制的弊端

【答案】D

【解析】

由材料“天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救”,可见黄宗羲重视宰相职位是为了弥补

君主专制的弊端,故 D 符合题意;黄宗羲作为传统儒生,没有否定君主专制的合理性,故 A

不符合题意;题目的主旨不是批判君主的腐朽昏庸,故 B 不符合题意;材料无关涉及中央与

地方的关系,故 C 不符合题意。故选 D。

4. 在古代希腊、罗马,贵族与平民的长期斗争促成了

A. 民主政治的高度繁荣 B. 法律制度的缜密完善

C. 公民意识的不断增强 D. 共和政体的最终建立

【答案】C

【解析】

本题考查古代希腊、罗马的政治制度,旨在考查学生认知历史事物的能力。结合所学知识可

知贵族与平民的长期斗争不断推动希腊民主政治与罗马法治的不断完善,C 项表述准确,符

合史实和题意,正确。A 项只符合古希腊,排除;B 项只符合古罗马,排除;D 项属于无关

项,排除。综上,本题正确答案选 C。

考点:古代希腊、罗马的政治制度·古希腊雅典的民主政治·概况及其认识

5.法国政治思想家博丹主张维护君主专制制度,巩固统一的民族国家,国家权力至高无上,

任何君主无权侵占别人的财产。该主张

A. 体现了资产阶级的理想愿望 B. 体现了民族国家至上的要求

C. 反映了重商主义的发展需要 D. 推动了启蒙运动高潮的到来

【答案】B

【解析】

由材料“维护君主专制制度,巩固统一的民族国家,国家权力至高无上”,可得出民族国家

至上的要求,故 B 符合题意;资产阶级为了发展资本主义,反对封建专制统治,故 A 不符合

题意;重商主义主张以国家为后盾,奖出限入,发展对外贸易,故 C 不符合题意;启蒙运动

反对封建专制,故 D 不符合题意。故选 B。

6.18 世纪中期,英国君主立宪制下的责任内阁制形成并逐渐完善;1912 年,孙中山颁布《临

时约法》,确立了民主共和制下的责任内阁制。这说明责任内阁制能够

A. 体现社会契约的精神 B. 体现天赋人权的思想

C. 践行人民主权的理念 D. 实现自由平等的愿望

【答案】C

【解析】

英国君主立宪制下的责任内阁制是资产阶级民主政治体现,而孙中山颁布《临时约法》确立

了民主共和制下的责任内阁制,其本意是要维护资产阶级民主政治,二者都体现的是践行人

民主权,故 C 符合题意;社会契约强调的是政府和人民之间的一种契约关系,政府是为人民

服务的,与材料无关,故 A 不符合题意;天赋人权指人与生俱来具有的民主自由等权利,故

B 不符合题意;材料无关自由平等的信息,故 D 不符合题意。故选 C。

7.机器大工业造成的跳跃式扩展生产的能力,使原料和销售市场成为发展生产的唯一限制。

正如德国首相标洛宣称:“问题不是我们是否要殖民,而是我们必须殖民,不管我们是否想殖

民。”由此可知( )

A. 欧美加速了资本的原始积累

B. 殖民扩张成为拓展市场的唯一手段

C. 资本主义世界市场初步形成

D. 工业革命驱动欧美不断地拓展市场

【答案】D

【解析】

根据材料结合所学可知,西方国家工业革命后为满足生产的发展,需要冲破“原料和市场”

不足的“限制”,去殖民扩张,D 项正确;工业革命后的积累不再是原始积累,A 项错误;

殖民扩张只是拓展市场的有力手段之一,不是唯一手段,B 项错误;材料分析的是开拓市场

的原因,不是殖民扩张的结果,C 项错误。

8.观察下表,表中的地区差价

通商口岸 价格 内地城市 价格.

镇江 2.19—2.24 元 淮安 2.30-2.3 元

上海 2.17—2.20 元 苏州 2.23-2.30 元

汕头 2.95—3.10 元 潮州 3.31-3.20 元

A 便利了洋布抢占内地市场份额 B. 导致民族工业日益萎缩

C. 反映了关税主权完全遭到破坏 D. 密切了国内外经济联系

【答案】A

【解析】

材料反映 1868 年在通商口岸的洋布价格要低于内地城市的洋布价格,这种现象便利了洋布

抢占内地的市场份额,故 A 符合题意;列强经济侵略客观上有利于民族资本主义发展,故 B

不符合题意;近代中国部分丧失国家主权,且材料与主权无关,故 C 不符合题意;材料与密

切国内外经济联系无关,故 D 不符合题意。故选 A。

9.在纪念巴黎公社 55 周年的活动中,毛泽东指出:“马克思认为只有国内阶级战争才能解

放人类。俄国十月革命和巴黎公社,是工人阶级以自己的力量,来求人类真正的平等自由。”

他意在

A. 指引中国走社会主义革命的道路 B. 发动民众支持国民大革命

C. 将马克思主义作为革命指导思想 D. 为中国革命争取国际援助

【答案】B

【解析】

由材料“纪念巴黎公社 55 周年”可知,此时为 1926 年。根据材料“只有国内阶级战争才能

解放人类工人阶级以自己的力量,来求人类真正的平等自由”,结合所学,巴黎公社是无产

阶级建立政权的第一次伟大尝试,毛泽东通过纪念巴黎公社发动民众支持国民大革命,故 B

符合题意;1949 年,新民主主义革命胜利后开始了社会主义革命,故 A 不符合题意;材料

与“马克思主义”和“国际援助"的关系不大,故 CD 不符合题意。故选 B。

10.革命烈士刘士奇曾任中共赣西南特委,他在份报告中描述当时的赣西南地区:“(农民)

不还租,不还债,不完粮,不纳捐税,工人增加了工资,农民分得了土地,好像解下了一种

枷锁,个个喜形于色。”与此情境相关的是

A. 土地革命 B. 土地改革 C. 农业合作化 D. 建立人

民公社

【答案】A

【解析】

材料“赣西南地区”“农民分得了土地,好像解下了一种枷锁,个个喜形于色”反映土地革

命战争时期通过土地革命满足农民的土地愿望,故 A 符合题意;土地改革是解放战争时期是

中国共产党在新解放区彻底铲除封建剥削制度的一场深刻的社会革命,故 B 不符合题意;农

业合作化是新中国在 1953 年到 1956 年农业社会主义改造的做法,故 C 不符合题意;D 是 1958

年的人民公社化运动的做法,故 D 不符合题意。故选 A。

11.1933 年 5 月,罗斯福政府颁布了《农业经济调整法》,成立农业调整署,用行政手段调

整农业政策,经过两年多的时间,农产品价格回升,农业收入明显增加,农民的破产情况得

到遏制。如将此立法置于新政内容示意图中,准确无误的位置是

A. A B. B C. C D. D

【答案】A

【解析】

考点:罗斯福新政和当代资本主义的新变化•罗斯福新政•《农业经济调整法》

尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,依据所学可知,

缩减 A 项应为农业;突破口 B 项应为金融业;增加就业 C 项应为社会救济和以工代赈;劳资

关系 D 应为调节劳资关系和供求关系的。故选 A 项。

12.1958 年 8 月 1 日,中国第一台计算机——由张梓昌领衔研制的 103 型通用数字电子计算

机研制成功,运行速度每秒 1500 次;1959 年,由张效祥教授领衔研制的中国第一台大型数

字电子计算机,运算速度达到每秒 1 万次。这反映出

A. 当时中国科技人才大量涌现

B. 当时中国科研出现“左”倾冒进现象

C. 新中国计算机技术落后于欧美等国家

D. 新中国在部分科技领域取得突破

【答案】D

【解析】

从材料可以看出我国在 1958 年和 1959 年在计算机领域取得了很大成就,这体现了中国在某

些科技领域取得了突破性进展,D 正确;据材料时间可知,此时处于大跃进时期,我国的教

育等各个领域发展受到很大影响,人才匮乏,A 错误;材料体现的并不是左倾冒进的结果,

B 错误;材料没有涉及与欧美等国家的比较,C 错误。

13.1978 年至 1992 年全国人大及其常委会制定重要法律 230 多部。其中主要包括 1982 年宪

法、《刑法》《民法通则》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》等。这一立法高峰的出现

A. 保障了从新民主主义向社会主义的过渡

B. 为社会主义民主和法制奠定了基础

C. 确立了依法治国的方针

D. 建立了比较完备的法律体系

【答案】D

【解析】

本题主要考查现代中国的政治建设。由题目中的信息“1978—1982 年”、“制定重要法律

230 多部”可知社会主义民主与法制逐渐完备,故选 D 项;AB 项应为 1954 年宪法的作用,C

项应为 1999 年全国人大九届二次会议的召开,均与题目中的时间“1978—1982 年”不符,

故排除。

14.票证是某一时期经济发展的见证打缩影。从如图的消失到如图的出现,本质上反映了我

国

A. 生产组织形式的变化 B. 产品分配方式的变化

C. 资源配置方式的变化 D. 产品营销手段的变化

【答案】C

【解析】

“粮票”是新中国在 1955 年到 1993 年发行的一种购粮凭证,城镇居民必须有“粮票”才能

购买粮食,属于计划经济体制的表现;“购物券”体现了新时期的中国经济体制逐渐由计划

经济向市场经济转型,实质是资源配置方式的变化,故 C 符合题意;材料与生产组织无关,

没有涉及产品分配方式的变化,故 AB 不符合题意;计划经济时代不存在产品营销问题,故

D 不符合题意。故选 C。

15.梁启超在 1896 年给严复的信中写道;“实则品超生平最恶人引中国古事以证西政,谓彼

之所长,皆我所有。此实吾国虚骄之结习,初不欲蹈之,然在报中为中等人说法,又往往自

不免。"梁启超的这一观点旨在

A. 批判严复“中体西用”观点 B. 反对当时中学比附西学的现象

C. 表达对民智未开的无奈 D. 说明宣传维新思想采取的策略

【答案】D

【解析】

根据 “引中国古事以证西政……不欲蹈之,然在报中为中等人说法,又往往自不免”可知

梁启超的自述是向严复说明他在宣传维新思想时采取的策略,故 D 项符合题意;题目并没有

涉及批判严复“中体西用”的观点,故 A 项不符合题意;中国传统文化与西方文明不能一概

而论,故 B 项不符合题意;材料没有涉及对民智未开的看法,故 C 不符合题意。故选 D。

第 II 卷(非选择题)

二、材料解析题

16.作为社会转型时期的一次机要改革,商鞅变法一直是历代争论的焦点。阅读下列材料,

回答问题

材料一 孝公用商鞅之法,移风易俗,民以股盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,

获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

材料二 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,

倾邻国而雄诸侯。然王制逐灭,僭差无度;庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼

州城,而弱者丧社稷。

——《汉书食货志》

(1)材料一、二对商鞅变法的评价有何异同?结合所学知识,分析出现这种异同的原因。

材料三 (商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗賊,家给人足。

民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记商君列传》

(2)材料三中“民勇于公战,怯于私斗”是商鞅变法中哪一措施的直接结果?这一措施对

秦汉时期的政治转型起到了什么作用?

材料四 太史公曰:“商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,

非其质矣。……及得用,刑公子虔,欺魏将,……亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君《开

塞》、《耕战》书。与其人行事相类。卒受恶名于秦,有以也夫。”

——《史记商君列传》

(3)比较材料三和材料四的观点,你认为司马迁对商鞅的评价是否就后矛盾?说明你的理

由。

【答案】(1)相同点:都认为商鞅变法使秦国富国强兵,称雄诸侯。不同点:材料一认为商

鞅之法可以使国家长治久安;而材料二则认为商鞅之法也会导致社会秩序混乱,贫富差距拉

大和大国兼并小国。相同的原因:都看到了秦的统一。不同的原因:秦以法家立国,李斯作

为当代人只看到了秦的强大;汉政权吸取了秦暴政而亡的教训,武帝后儒家思想成为正统。

(2)措施:奖励军功。作用:推动贵族政治向官僚政治转变。

(3)不矛盾。材料三是基于变法效果,从才能的角度评价商鞅。材料四是基于性格和处事

方式,从品德的角度评价商鞅。

【解析】

(1)关于“相同点”,由材料“民以股盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服”、“倾邻国

而雄诸侯”,可得出都认为商鞅变法使秦国富国强兵,称雄诸侯。关于“不同点”,由材料

“举地千里,至今治强”,可得出商鞅之法可以使国家长治久安;由材料“王制逐灭,僭差

无度;庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷”,可得出商鞅

之法也会导致社会秩序混乱,贫富差距拉大和大国兼并小国。相同的原因在于秦的统一。不

同的原因是李斯以法家学派的立场只看到了秦的强大;汉武帝后儒家思想成为正统,故对非

儒学治国的不满。

(2)措施与商鞅变法实行军功爵制相关,奖励军功。军功爵制打破贵族垄断政权的局面,

推动贵族政治向官僚政治转变。

(3)材料三“道不拾遗,山无盗賊,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”是基

于变法效果,从治国才能的角度评价商鞅。材料四“天资刻薄人”“与其人行事相类”是基

于性格和处事方式,从品德的角度评价商鞅。可见评价角度不同而已,两者并不矛盾。

17.20 世纪初是中国城市现代化的重要时期。阅读下列材料,回答问题。

材料一

到 1900 年后,形成的九国租界总面积达到 23350.5 亩,相当于已经建成的天津城区 3.47

倍,旧城厢的 9.98 倍,租界的行政权、司法权、税收权都超越中国政府的统辖与法律之外,

是对中国领土主权的严重侵害。但另一方面,租界的管理体系、经济结构、建筑风貌、公共

设施、人文意识等方面,作为一种新的模式,对天津向近代化过渡,又在一定程度上起到催

化作用.

——天津市文史硏究馆编《津门往事杂录》

(1)1900 年后,天津形成“九国租界”与哪些历史事件有关?依据材料一,概括租界在天

津城市发展中的双重作用。

材料二 1902 年,直隶总督袁世凯接管天津后,成立了一批城市管理机构

天

津卫生

总局

以“保卫民生为宗按照西方卫生行政管理方式设立,专门负责“城厢内外医

疗卫生、船舶、火车的检疫和妇婴医院、疗黎堂的管理”。并颁行相关卫生实施

细则,包括《卫生办法》、《育黎堂办法》、《时症医院办法》、《扫除科章程》等,

是清代出现的第一个现代意义上的卫生机构。

天

津巡警

局

《辛丑条约》规定天津周围 20 里内不准中国军队驻扎,故袁将其训练的新

军数千人改编为巡警,负责天津城内及四周的治安巡査。后期仿西方体制分为管

理、稽查、办公、侦缉、治安、紧急警务、消防、审讯、关押以及负责警员诊疗

的养病室等等,警种齐备,功能齐全,而且各种警务章程齐备,可操作性强,中

国警察从此诞生。

南

段巡警

总局消

防队

最初,意大利首先效法其国内,招募了一批华人在天津租界组织起一支官办

救火队,随后英租界也组织了天津志愿消防队。1902 年,清朝政府在天津成立南

段巡警总局后,租界消防队移交由清政府管理,是为中国内地的第一支消防队。

(2)依据材料二,概括 1902 年天津成立的上述城市管理机构的共同特征。

材料三 从晚清到民国,城市中出现了大量公共空间,博物馆、图书馆、公共体育场、

公园、新式剧院等,生活于城市中的人,无处不在地被空间规训着,公共空间成为国家和精

英规训、引导大众文化的场域。

——摘编自陈蕴茜《空间维度下的中国城市史研究》

(3)材料三中城市公共空间的主要功能是什么?结合所学知识指出这一时期推动城市公共

空间人量出现的经济条件和思想因素。

(4)依据材料一、二、三,并结合所学,你认为 20 世纪初中国城市现代化进程,对今天我

们提升城市文明程度有哪些可供借鉴的经验?

【答案】(1)事件:1860 年天津开放为通商口岸;1898 年瓜分中国的狂潮;1900 年八国联

军侵华战争占领天津。作用:一方面侵害主权,使天津城市发展带有半殖民地色彩;另一方

面催化引领天津向近代化城市过渡。

(2)特征:服务民生;效仿西方;政府主导;国内首创。

(3)主要功能:规训、引导大众文化。经济条件:民族工业的发展;思想因素:民主自由

等西方启蒙思想的广泛传播。

(4)启示:借鉴英他国家和地区的先进经验;以服务民生,提升城市生活质量为中心;突

出政府的主导作用,完善相关机构的职能;加强文化引导。

【解析】

(1)关于“事件”,结合所学可知 1900 年后,天津形成“九国租界”主要和 1860 年的《北

京条约》、甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮、1900 年八国联军侵华战争一度占领

天津等事件有关。关于“作用”,天津形成“九国租界”的作用需要辩证的看待,首先侵害

国家主权,使天津城市发展带有半殖民地色彩;另一方面,天津形成“九国租界”引领天津

近代化进程。

(2)由材料“保卫民生为宗”“治安、紧急警务、消防”等,可得出服务民生;由材料“按

照西方卫生行政管理方式”,可得出效仿西方;由材料“直隶总督袁世凯接管天津后,成立

了一批城市管理机构”,可得出政府主导;由材料“中国内地的第一支消防队”等,可得出

国内首创。

(3)关于“主要功能”,由材料“公共空间成为国家和精英规训、引导大众文化的场域”,

可得出规训、引导大众文化。关于“经济条件”,结合所学,与近代中国民族工业的发展;

关于“思想因素”,与西方启蒙思想的广泛传播相关。

(4)本题设问开放。材料一反映了借鉴国外先进经验、提升城市生活质量,材料二体现了

要发挥政府的主导作用、完善相关机构的职能,材料三反映了要加强文化引导。

18.2019 年是中美两国建交 40 周年。习近平主席在致特朗普总统的贺信中说,两国关系历

经风雨,取得了历史性发展。阅读下列材料,回答问题

材料一 珍珠港事件发生后,美国政府迅速采取了积极援华抗日的政策,1942 年 2 月

上旬,它决定向中国国民党政府提供 5 亿美元的贷款,6 月初它又与国民党政府签署《中美

抵抗侵略互动协定》。该文件规定美国将依据租借法案向中国提供 8.457 亿美元的物资。中

美还在军事方面实施了合作,由中国军队组成的援缅远征军,在美国史迪威将军的率领下入

缅同日军作战。

——袁明主编《国际关系史》

(1)依据材料一,指出美国政府支持中国抗战的具体措施。结合所学知识,说明这些措施

实施的意义。

材料二 如今,中国的崛起无疑是对美国为首的国际体系的挑战。对西方而言.这种局

面的出现完全出乎预料,需要以一种全新的思维来面对。中国太大,无法对它实行孤立;太

强,无法进行抑制;太重要,又无法疏远它;其市场太有钱可赚,则更是无法无视。美国这

个唯一的超级大国,将会怎样对待这个新崛起的潜在对手?就像美苏关系决定了上半个世纪

的世界格局一样,美国与中国的关系想来会决定今后半个世纪的格局。

——摘编自徐中约《中国近代史》(下)

(2)依据材料,概括出前美国面对中国崛起的心态。结合所学知识,分析中美新关系出现

的背景。

材料三 如图是根据美国学者伊罗生《浮学掠影——美国关于中国与印度的形象》一

书,归納的近代以来美国对中国总体看法的五个阶段

(3)结合所学知识,试从 1949 年至今的时间轴上选取任意一个两国关系的发展阶段,仿照

前五个阶段命名其阶段特征,并举例加以论证。

【答案】(1)措施:经济援助和军事合作。意义:增强了中国人民抗击日本侵略者的信心和

实力;巩固了世界反法西斯同盟,推动了世界人民的反法西斯斗争;解救了被困英军,保卫

了滇缅公路,扭转了亚太战局。

(2)心态:既想遏制中国,又不得不依赖中国的矛盾心理。背景:改革开放后中国实力增

强;两极格局走向解体,世界朝着多极化方向发展;经济全球化明显加强,中美贸易关系密

切。

(3)选取时段及阶段特征表述

示例一:1949—1972:敌对阶段(对抗阶段)

新中国建立初期,美国拒不承认新中国,孤立、封锁新中国;1950 年朝鲜战争爆发,中美

形成直接军事对抗;直到 70 年代初,美国仍企图阻挠中国恢复联合国合法席位,两国长期

处于敌对状态。

示例二:1971—1979:缓和阶段 1971 年,“乒乓外交”拉开中美关系缓和的序幕;同年基

辛格访华,加速了中美关系的正常化;1972 年,尼克松总统访华,签署《中美联合公报》,

两国关系正常化:1979 年,中美正式建交,两国关系进入了合作发展的新阶段。

【解析】

(1)关于“措施”,由材料“美国将依据租借法案向中国提供 8.457 亿美元的物资。中美

还在军事方面实施了合作”,可得出经济援助和军事合作。关于“意义”,美国的援助,增

强了中国人民抗击日本侵略者的信心和实力;美国的援助中国的抗日战争,巩固了世界反法

西斯同盟,推动了世界人民的反法西斯斗争:由材料“由中国军队组成的援缅远征军,在美

国史迪威将军的率领下入缅同日军作战”,可得出解救了被困英军,保卫了滇缅公路,扭转

了亚太战局。

(2)关于“心态”,由材料“中国太大,无法对它实行孤立;太强,无法进行抑制;太重

要,又无法疏远它;其市场太有钱可赚,则更是无法无视”,可得出既想遏制中国,又不得

不依赖中国的矛盾心理。关于“背景”,可从出改革开放后中国综合国力增强、世界经济全

球化和多极化等角度分析。

(3)本题设问开放,可任取年代轴某一历史阶段。如 1949 年到 1972 年,是中美关系的敌

对阶段,可从美国对华政策、朝鲜战争中美军事对峙和美国长期阻挠中国恢复联合国合法席

位说明。 如 1971 年到 1979 年,是中美关系的缓和阶段,可列举 1971 年的“乒乓外交”、

基辛格秘密访华、尼克松总统访华和 1979 年中美正式建交。